| (1) |

政策評価とは |

| |

|

| |

| ○ |

国の行政機関においては、国家行政組織法(昭和23年法律第 120号)第2条第2項、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項及び総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第16号・第17号に基づき、政策評価を実施することとされている。また、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)により、政策評価制度の基本的な方針が示されている。 |

| |

|

| ○ |

これらに基づき導入される「政策評価」とは、国の行政機関が主体となり、行政活動に関して評価を行うことによって、政策の企画立案を的確に行うための情報を産出し、これを提供するものであり、「企画立案

(Plan)−実施 (Do)−評価 (See)」という行政のマネジメント・サイクルの中に制度化されたシステムとして組み込んで実施されるものであると考えられる。

|

| |

|

| ○ |

政策評価をこのように捉えると、政策評価自体は政策の決定そのものとは異なるものであり、評価結果を政策の企画立案に反映させることによって政策の決定につなげていくものである。このため、高度の政治的判断に基づくような政策であっても、事前にその判断を行うための情報や、事後にその効果が上がったかの情報などを意思決定権者に提供するための評価を行うことが大切であると考えられる。

|

| |

|

| |

(注)政策評価に関連して、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第 103号)及び総務省設置法において、「行政評価」(行政機関の業務の実施状況の評価)という用語が用いられているが、これについては、政策評価と政策評価を除く狭義の行政評価の両者を併せたものと解されている。

|

|

| |

|

| (2) |

政策評価の主体 |

| |

|

| |

ア 評価主体の区分 |

| |

| ○ |

今般導入される政策評価は、評価を行う主体によって、

|

| |

| 1. |

政策を所管する各府省が自ら行う評価、

|

| 2. |

総務省が評価の総合性及び厳格な客観性を担保するために行う評価

|

|

| |

に区分される。 |

| |

|

| ○ |

また、各府省が自ら行う政策評価については、

|

| |

| 1. |

各府省の内部部局に置かれる政策評価担当組織が評価を行う場合、

|

| 2. |

政策を直接所管する部局等(政策所管部局等)が政策評価担当組織の総括の下に評価を行う場合

|

|

| |

がある。 |

|

| |

|

| |

イ 政策評価における各府省が行う評価の位置付け |

| |

|

| |

| ○ |

政策評価については、各府省が所管する政策について自ら評価を行うことが基本になるものと考えられる。

各府省が自ら政策評価を行う意義としては、例えば、 |

| |

| 1. |

各府省は所管する政策について最も詳しい情報・データを有しており、各府省が評価を行うことによってこれらが整理されて外部に提供され、外部の評価も行いやすくなること、

|

| 2. |

政策の問題点を最も把握しやすい立場にある各府省が自ら評価を行い、その結果を自ら企画立案に反映させることで、実効ある改善が行われることが期待されること、

|

| 3. |

政策評価を通じて得られる知見の学習・蓄積により、各府省の政策形成能力を高めることが期待できること

|

| などが挙げられるとの意見が出された。 |

|

| |

|

| ○ |

一方、各府省が自ら行う評価については、「お手盛り」評価ではないかという批判があり得ることにも留意する必要があると考えられる。

この点については、

|

| |

| 1. |

評価の結果のみならず、用いた情報・データや仮定を含む評価過程等に関する情報の公表の徹底を図り、評価の透明性を高めることが必要であるとの意見、

|

| 2. |

できる限り検証可能な情報・データを用いて定量的な評価を行うよう努めることが必要であるとの意見、

|

| 3. |

客観性の確保や多様な意見の反映が強く求められる場合等においては、積極的に外部の第三者の意見を聴取することが重要であるとの意見、

|

| 4. |

今般導入される政策評価においては、各府省の評価に加えて総務省の評価が行われることになっており、さらに、国会や会計検査院が行う評価はもとより、外部のシンクタンクや非政府組織(NGO)等の各種機関・団体、専門家などが行う評価も含め、政策に関する評価が多元的に行われることが大切であるとの意見

|

|

| |

などが出された。 |

| |

|

| ○ |

また、政策評価は府省を挙げて取り組むべきものであり、各府省がその実情に応じて体制整備を行い、評価の目的や評価対象の性質などに即して、内部で適切に役割を分担して評価を実施することが重要であると考えられる。

この点については、

|

| |

| 1. |

政策評価担当組織は、評価を実施するための計画を立て、評価の実施に際して重点を置く評価対象等の方向付けを行う役割を有するとの意見、

|

| 2. |

政策所管部局等が政策評価を行うことも多いものと考えられるが、政策評価担当組織は、特に評価手法に関するノウハウを提供することなどにより、その評価を支援することが重要であるとの意見、

|

| 3. |

政策評価担当組織と政策所管部局等との間でチェック・アンド・バランスが働き、評価に関する的確な情報が外部に提供されることが重要であるとの意見、

|

| 4. |

評価に利用できる資源には限界があることに留意し、実効性が上がるような体制を整備することが大切であるとの意見

|

|

| |

などが出された。

|

|

| |

|

| |

ウ 各府省が行う政策評価における第三者等の活用 |

| |

|

| |

| ○ |

各府省が政策評価を行うに当たり、例えば、高度の専門性や実践的な知見が必要な場合、客観性の確保や多様な意見の反映が強く求められる場合等においては、学識経験者、民間等の第三者を活用することが有益な場合が多いものと考えられる。

|

| |

|

| ○ |

このような第三者の活用に当たっては、評価の対象とする政策の性質、内容等に応じ、例えば |

| |

| 1. |

学識経験者等からの意見聴取、

|

| 2. |

学識経験者等により構成される研究会等の開催、

|

| 3. |

既存の審議会等の活用

|

|

| |

など様々な方法を用いることが考えられる。

|

| |

|

| ○ |

第三者の活用については、

|

| |

| 1. |

専門知識の活用を期待するのか、あるいは、チェック機能を期待するのか、また、どの程度の役割を果たすことを期待するのかなど、第三者をどのような場合にどのような位置付けで活用するかについての基本的な考え方を明確にした上で活用すべきであるとの意見、

|

| 2. |

その際、第三者の活用に要するコストについても留意する必要があるとの意見

|

|

| |

などが出された。 |

| |

|

| ○ |

また、政策評価の導入に伴い、各府省において、民間のシンクタンク、コンサルタント等を活用する場合も増えていくものと考えられる。例えば、評価手法等に関する知見やノウハウを活用して評価の質の向上を図る場合、評価に行政機関とは異なった視点を持ち込もうとする場合、評価のために必要な分析等の業務の一部を委託して事務の効率化を図る場合など様々な場合が考えられる。

この点について、民間のシンクタンク等の活用に当たっては、全てを任せきりにすべきではなく、委託者たる行政機関が評価の過程や得られる結果に責任を持つことが大切であるとの意見、その際にはシンクタンク等の行政機関からの独自性が失われることがないよう留意する必要があるとの意見が出された。

|

|

| |

|

| |

エ 政策評価における総務省の位置付け |

| |

|

| |

| ○ |

総務省は、「中央省庁等改革の推進に関する方針」において、政策評価の総合性及び厳格な客観性を担保するため、

|

| |

| 1. |

全政府的見地から府省横断的に評価を行う必要があるもの、

|

| 2. |

複数の府省にまたがる政策で総合的に推進するために評価する必要があるもの、

|

| 3. |

府省の評価状況を踏まえ、厳格な客観性を担保するために評価する必要があるもの、

|

| 4. |

その他、政策を所掌する府省からの要請に基づき、当該府省と連携して評価を行う必要があるもの

|

|

| |

について評価を実施することとされている。 |

| |

|

| ○ |

政策評価における総務省の役割については、基本的には、各府省が政策を企画立案し遂行する立場から、その政策について自ら評価を行うものであるのに対し、総務省は政策を所掌する各府省とは異なる評価専担組織の立場から、各府省の政策について、統一的・総合的な評価や政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものであると整理することが可能であると考えられる。 |

| |

|

| ○ |

上記の総務省が行う評価に関しては、 |

| |

| 1. |

各府省が評価した結果について、政策を所掌する各府省と一定の距離を置いた立場から、評価の質と厳格な客観性を確保するための評価を行うことによって、政府の国民に対する説明責任を徹底することが期待されるとの意見、

|

| 2. |

各府省の行った評価のプロセスの評価に重点を置くべきであるとの意見、

|

| 3. |

各府省の評価を比較して、その正確さについて評価することにより、全体として評価の質の向上を図ることが重要であるとの意見、

|

| 4. |

評価専担組織の立場から政策遂行の現場を直接調査して評価するという機能も重要であるとの意見、

|

| 5. |

総務省が中立的かつ公正な評価を行うことを担保するためには、総務省に置かれる政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)の役割も重要であるとの意見

|

|

| |

などが出された。 |

| |

|

| ○ |

総務省が策定し、各府省に提示することとされている政策評価を実施するための標準的なガイドラインについては、政府全体としての統一的運用を確保するための共通のルールを定めることを主眼とし、具体的、詳細な部分は各府省に任せた上で、総務省としてはルールを遵守しているかをチェックすることが重要であると考えられる。

この点について、米国においてみられるように、各府省に対して評価の手引きを示したり、今後の評価の取組に当たってモデルとすべき各府省の評価事例を紹介することなどを通じて、評価の質の向上を図ることも検討する必要があるとの意見が出された。

|

| |

|

| ○ |

総務省に期待されるその他の役割については、「中央省庁等改革の推進に関する方針」等を踏まえ、次のような意見が出された。

|

| |

|

| |

| ・ |

各府省における政策評価の取組を促進し、評価の質の向上を図るため、政策評価関係機関連絡会議(仮称)を適時適切に開催するなど積極的に活用することが重要。

|

| |

|

| ・ |

各府省の評価に関する情報は膨大で、かつ、各々独自に管理されているため、これらの所在情報を行政サービスの需要者としての国民が容易に、かつ、一元的に検索できる機能(例えば、「クリアリングハウス」としての機能)を果たすことが大切。また、各府省が評価情報に関するデータベースを構築するための共通的な仕様を作ることも大切。その際、必要な情報に確実にアクセスできるようなシステムとなるように留意することも大切。

|

| |

|

| ・ |

各府省の担当職員の評価能力の向上を図るため、人事交流を推進し、また、各府省を通ずる研修を実施したり、各府省による研修を支援することが重要。

|

|

|

| |

|

| (3) |

政策評価の対象 |

| |

|

| |

ア 政策評価の対象範囲 |

| |

|

| |

| ○ |

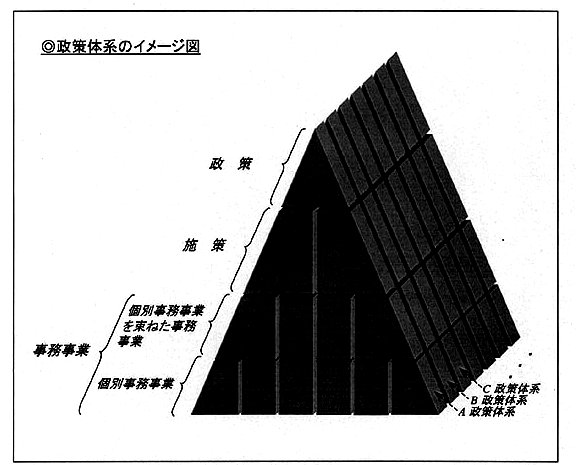

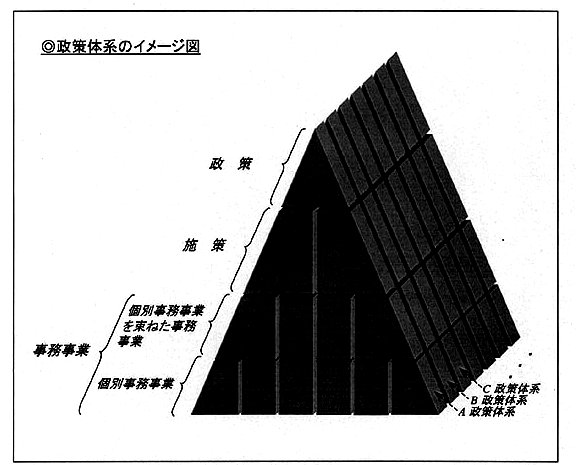

政策評価の対象としての「政策(広義のもの)」は、一般に、次のような「政策―施策―事務事業」という階層を成すものとして認識できるものが多いと考えられる。 |

| |

| 「政 策」 |

:行政課題に対する基本的な方針。 |

| 「施 策」 |

:上記方針を実現するための具体的方策や対策。

なお、「施策」は、下位のレベルである事務事業を束ね、その目的を示したものと捉えることもできる。

|

| 「事務事業」 |

:上記方策や対策を具体的に実現するための個々の行政手段。

なお、「事務事業」によっては、主として特定の地域、個人・団体等に一定の効果を及ぼすことを目的とした個別事務事業とそれらを束ねた事務事業とがある場合がある。

|

|

| |

|

| ○ |

これらの各レベルは、一般に、相互に目的(上位のレベル)と手段(下位のレベル)の関係を保ちながら、全体として一つの体系を形成しているものと考えられる。政策評価はこのような政策体系の全体をカバーするものと考えられる。

|

| |

|

| ○ |

このような政策体系のイメージを図示すると、次のようになると考えられる。 |

| |

|

|

| |

| ※ |

現実には、一つの施策や事務事業が複数の政策体系に属する場合もあり、個々の政策体系は必ずしも上記イメージ図のように完全に独立したピラミッド状に整理できないものもあると考えられる。また、政策体系によっては、施策が複数の階層から成る場合や事務事業レベルに相当するものが存在しない場合もあり得ると考えられる。 |

|

| |

|

| |

イ 政策体系の明確化

|

| |

|

| |

| ○ |

政策評価の実施に当たっては、まず評価対象に関係する政策、施策及び事務事業を目的と手段の関係に基づく階層の体系として明確化することにより、当該評価対象の政策体系における位置付けを明らかにすることが必要となるものと考えられる。

|

| |

|

| ○ |

この点について、国の政策はその性質等が多様であることから、階層及び体系の明確化に当たっては、過度に統一的・画一的な尺度や考え方に基づいて実施すると政策の実態を反映しないものとなったり、国民にとって分かりにくいものになるとの意見がある。

|

| |

|

| ○ |

政策の階層及び体系の明確化については、各府省において、個々の政策の実情に応じ、例えば、白書等で示された政策の体系、設置法上の任務・所掌事務、予算の項目、各種基本計画等における政策の体系なども参考にしつつ、政策の実態との整合性や国民に対する分かりやすさなどにも留意して行う必要があると考えられる。

この点について、政策体系は社会経済情勢の変化やそれに伴う行政活動の変化などに応じて変動し得るものであり、また、ある程度相対的な性格を有するものであることから、過度に固定的に捉えるべきではなく、必要に応じて見直していくという姿勢が重要であるとの意見が出された。

|

| |

|

| ○ |

政策の階層及び体系の明確化に当たっては、複数の行政組織にまたがって所管されている政策の扱いやいわゆる制度官庁の政策体系の特異性についても留意する必要があると考えられる。

|

|

| |

|

| (4) |

政策評価の時点 |

| |

|

| |

| ○ |

政策評価は、政策の選択決定、実施、実施期間の終了やその効果の発現などの一連の流れの中で、評価を行う時点によって、基本的には「事前」、「途中(中間)」及び「事後」の評価に区分することが可能であると考えられる。

|

| |

|

| ○ |

なお、実際に評価を行うタイミングについては、評価の目的や評価対象の性質などに応じて具体的に判断する必要があるものと考えられる。

|

| |

|

| ○ |

評価を行う時点については、どのような評価の方式を行うかによって変わる面もあるので、評価を行う時点と評価の方式との関係について検討を深める必要がある。

|

|

| |

|

| (5) |

政策評価の観点等 |

| |

|

| |

| ○ |

「中央省庁等改革の推進に関する方針」において、各府省及び総務省は、主として「必要性」、「優先性」、「有効性」等の観点から評価を行うこととされている。

|

| |

|

| ○ |

政策評価の観点には、一次的な観点とそれらを踏まえて評価を行う二次的な観点があると考えられる。

このうち、一次的な観点としては、「必要性」、「効率性」、「有効性」の観点が重要なものとして考えられる。また、政策の性質によっては、「公平性」の観点からの評価を行うことが必要なものもあると考えられる。

|

| |

|

| ○ |

これらの一次的な観点から評価を行う際に一般的にどのような基準で評価を行うべきかという点については、以下のような意見が出されたが、このような一般基準の内容については更に検討を深める必要がある。

|

|

| |

|

| |

〔「必要性」の観点〕 |

| |

| ・ |

政策の目的が国民や社会のニーズに照らして妥当かといった評価を行うとの意見

|

| ・ |

行政関与の在り方から見て行政が担う必然性があるかといった評価を行うとの意見

|

|

| |

|

| |

〔「効率性」の観点〕 |

| |

| ・ |

投入された資源量に見合った結果が得られているか、又は得られるものとなっているかといった評価を行うとの意見

|

| ・ |

必要な結果がより少ない資源量で得られるものが他にないかといった評価を行うとの意見

|

| ・ |

同一の資源量でより質の高い結果が得られるものが他にないかといった評価を行うとの意見

|

|

| |

|

| |

〔「有効性」の観点〕 |

| |

| ・ |

政策の実施により、期待される結果が得られているか、又は得られるものとなっているかといった評価を行うとの意見

|

|

| |

|

| |

〔「公平性」の観点〕

|

| |

| ・ |

政策の便益や負担が公平に配分されているか、又は配分され得るものとなっているかといった評価を行うとの意見

|

|

| |

|

| |

| ○ |

二次的な観点としては、これら一次的な観点からの評価の結果に基づき、他の事務事業等よりも優先的に実施する必要があるかといった評価を行う「優先性」の観点を挙げることができると考えられる。

|

| |

|

| ○ |

政策評価は、以上のような観点や一般基準の全部又は一部により総合的に行う必要があり、各府省においては、実際に政策評価を実施するに当たって、このような一般基準について、政策の性質等に応じて更に具体化、詳細化等を行う必要があると考えられる。

|

| |

|

| ○ |

以上のような政策評価の観点や一般基準のほかにも、重視すべき観点やその一般基準としてどのようなものが考えられるかについて検討を深める必要がある。

|

|