1970年、日本万国博覧(はくらん)会が開催(かいさい)されました。この時、日本電信電話公社(こうしゃ)(現(げん)日本電信電話株式(かぶしき)会社)が、「未来の電話」として、ワイヤレステレホンを展示(てんじ)しました。電話線でつながっていない、このワイヤレステレホンを使って、来場者は会場から全国どこにでも電話できました。ワイヤレステレホンが展示された電気通信館には延(の)べ約60万人が来場し、多くの人が「未来の電話」を体験しました。

1979年、日本電信電話公社は、民間用として世界で始めて、セルラー方式による第一世代アナログ自動車電話サービスを開始しました。当初はあくまで自動車の中からでも通話できるサービスでした。

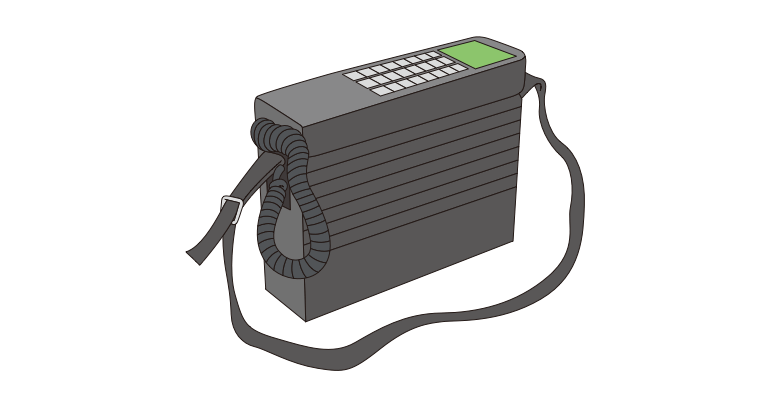

1985年には、持ち運びができて自動車の外からでも通話できるショルダー型の端末(たんまつ)が登場し、発売前に発生した日航(にっこう)機墜落(ついらく)事故の救助(きゅうじょ)活動でも活用されました。ショルダーホンの重さは約3kgもあり、本体の価格(かかく)が保証(ほしょう)金約20万円、月額(げつがく)基本(きほん)使用料が2万円強、通信料金は1分100円と高額だったので、一部の人が利用するだけにとどまりました。

1987年に入り、NTT(エヌティティ)が「自動車電話」ではなく「携帯電話」サービスを始めました。この携帯電話の端末はショルダーホンより小型化(こがたか)・軽量化したものの、750g(500mlのペットボトル1.5本分)の重さがありました。

1991年、NTTから、当時世界最小とされた超(ちょう)小型携帯電話mova(ムーバ)シリーズの端末が発売されました。当時としては画期的な折りたたみタイプもあり、発売当初の本体重量は約230gと従来(じゅうらい)機種に比(くら)べ小型・軽量化していました。

1993年からはそれまでのアナログ方式(第1世代)に代わるデジタル方式(第2世代)サービスが開始されました。ノイズが少なくなり電池の持ちも向上し、価格も下がり、初期費用(ひよう)は保証金10万円と新規(しんき)加入料4万円強で、レンタル料を含(ふく)む月額の回線使用料は1万7千円でした。

携帯電話の契約(けいやく)数は、1985年の通信自由化を受けたNTTと新規参入事業者による競争があり増加(ぞうか)したものの、1990年代に入って頭打ちとなっていました。1993年、NTTドコモは当時10万円だった携帯電話の保証金を廃止(はいし)しました。また、郵政省(ゆうせいしょう)(現(げん)総務省(そうむしょう))も、1994年に端末売切制度を導入しました。今では当たり前ですが、利用者が端末を所有できるようになり、それまで通信事業者からレンタルしかできなかった仕組みを改めたというわけです。さらに、1996年には携帯電話の料金認可制(にんかせい)が廃止されました。このような制度改革などにより、事業者間の競争が進み、携帯電話料金が安くなり、各メーカーが利用者にとって魅力(みりょく)的な端末を競って供給するようになったことも、携帯電話の普及につながりました。

1999年1月1日、携帯電話の普及によって、携帯電話に利用できる電話番号が不足してきたため、携帯電話とPHSの電話番号は、それまでの10けたから11けたへと変わりました。この年以降(いこう)、携帯電話各社からインターネットに接続(せつぞく)できるサービスがはじめられました。この携帯電話対応(たいおう)のインターネット接続サービスにより、インターネットメール、銀行振(ふ)り込(こ)み、ライブチケットの購入(こうにゅう)、タウンページ検索(けんさく)などのオンラインサービスが携帯電話で利用できるようになりました。

携帯電話端末は、通話機能だけでなく、カメラ、おサイフケータイ、ワンセグ視聴(しちょう)機能など、さまざまな機能を搭載(とうさい)するようになっていきます。これらの中には、高度なものや日本で世界に先がけて搭載された機能も多数存在(そんざい)します。

たとえば、2000年代前半には携帯電話端末にカメラを搭載し、撮影(さつえい)した画像を電子メールに添付(てんぷ)して送信する機能や、携帯電話で利用できるJavaを使用したアプリケーションサービスなどが始まりました。これによって、携帯電話端末でゲームなどの色々なコンテンツを楽しめるようになったのです。2005年には、「おサイフケータイ」サービスが開始しました。電子決済(けっさい)だけでなく、定期券(けん)や航空券、会員証(しょう)やポイントカードなど、財布(さいふ)に入るもの全てを一台の携帯電話端末で済(す)ませることができるものでした。また2006年には、音楽再生(さいせい)チップを内蔵(ないぞう)した携帯電話端末が発売され、携帯電話端末での長時間の連続音楽再生が可能(かのう)になりました。

しかし、こういったさまざまな機能が搭載され、日本独自(どくじ)の進化を遂(と)げたことで、日本以外の国で主に使用されている携帯電話との違(ちが)いが大きくなり、世界では通用しにくくなったともいわれています。このことから、日本の多機能な携帯電話端末は「ガラパゴスケータイ(ガラケー)」とも呼(よ)ばれるようになりました。「ガラケー」は現在ではスマートフォンではない端末、つまりフィーチャーフォンを指す言葉となっています。

海外ではPC(ピーシー)(パソコン)に近い携帯電話端末の開発が進められ、これは「スマートフォン」と呼ばれるようになりました。デザイン性(せい)が高く、説明書を読まなくても操作(そうさ)できる使いやすさなどから人気となり、世界的にフィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が始まりました。

当初スマートフォンでは、日本のフィーチャーフォンでは使えた絵文字は使えず、「おサイフケータイ」の機能も搭載されていませんでした。そのため、日本では一部で利用をためらう人もいました。しかし、スマートフォンは、OS上で独自のアプリケーションが使え、無数にあるアプリから選んでユーザーが使いたい機能を使えるようになったこと、インターネットの閲覧(えつらん)がPCのようにフルブラウザで簡単(かんたん)にできるようになったことから、日本でも普及が進んでいきました。