2024年1月の能登半島地震では、通信設備(せつび)が設置(せっち)されている建物の停電や、ケーブルの損傷(そんしょう)などで、大規模(だいきぼ)な通信障害(しょうがい)が発生したことにより、多くの人々が電話やインターネットなどの通信を利用できない状況(じょうきょう)となりました。

通信再開(さいかい)に向け、通信設備が設置されている建物への、移動電源車(いどうでんげんしゃ)や発電機などによる電力供給(きょうきゅう)や、ケーブルの損傷修理(しゅうり)など、設備の復旧(ふっきゅう)が進められました。

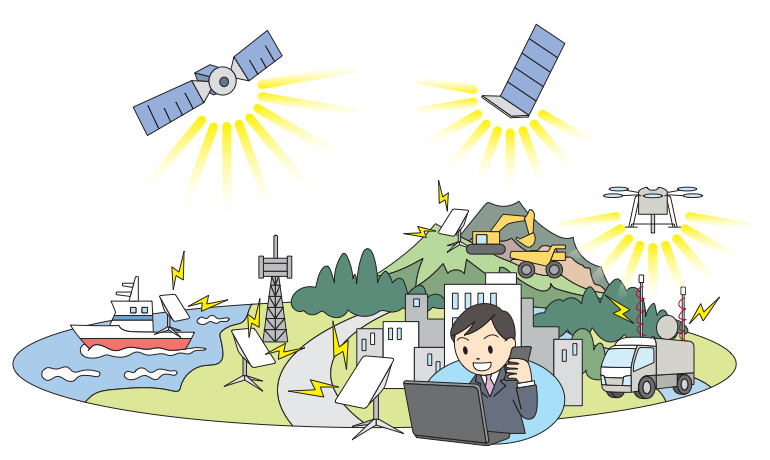

また、携帯(けいたい)電話の応急(おうきゅう)復旧のため、車を利用した移動可能(かのう)な基地局(携帯電話と通信を行うために建物の屋上等に設置されている無線通信設備)や電源車が活躍(かつやく)したほか、陸からの復旧が困難(こんなん)だった石川県輪島市では、船にのせた基地局(きちきょく)が使われました。さらに、ドローンに中継装置(ちゅうけいそうち)を乗せて上空から端末(たんまつ)に電波を届(とど)ける、ドローン無線基地局も投入されました。

さらに、停電などで通信ができない地域(ちいき)も多かったため、応急復旧のため、衛星(えいせい)通信サービスが活用されました。また、衛星携帯電話も無料で貸し出され(かしだされ)ました。