2024年1月の能登半島地震では、インターネットに流れる偽・誤情報が課題となりました。SNSは情報収集手段(しゅうしゅうしゅだん)や安否確認手段(あんぴかくにんしゅだん)として役立った一方で、SNS上では救命・救助活動や復旧(ふっきゅう)・復興(ふっこう)活動を妨(さまた)げるような偽情報(誤(あやま)りが含(ふく)まれる情報のうち、発信者が事実でない事項(じこう)を事実であると誤認(ごにん)・誤解(ごかい)させる意図を持って発信したもの)や誤情報(誤りが含まれる情報のうち、発信者が事実でない事項を事実であると誤認・誤解させる意図を持たずに発信したもの)が多数投稿(とうこう)されました。

例えば、情報通信研究機構(きこう)(NICT)が行ったX(旧(きゅう)Twitter)における投稿分析(とうこうぶんせき)※ によれば、能登半島地震発生後24時間以内に投稿された救助を求める報告(ほうこく)の数は約(やく)1,100件(けん)で、2016年の熊本(くまもと)地震のときと比べて(くらべて)倍増(ばいぞう)しました。ところが、この約1,100件のうち、約4分の1は矛盾(むじゅん)のある投稿で、全体の約10分の1に当たる104件がデマと推定(すいてい)されました。熊本地震で救助を求める報告数(573件)の中で偽情報とみられたものは1件に過(す)ぎず、能登半島地震では偽情報の投稿数が多かったことが分かっています。

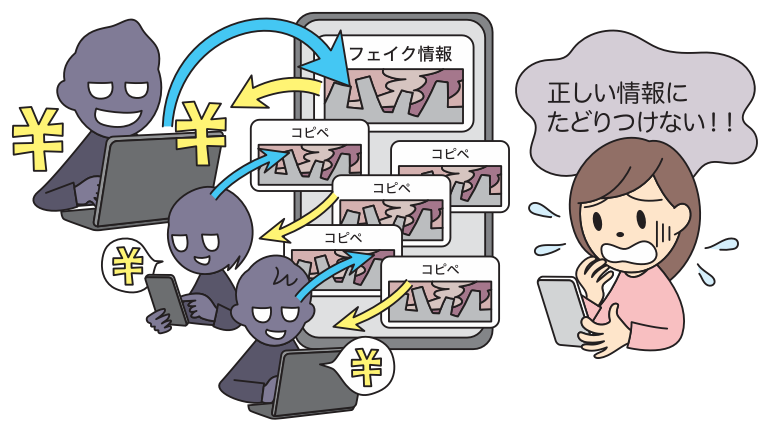

そのほか、X(旧Twitter)では、閲覧数(えつらんすう)稼(かせ)ぎを目的とした救助を求める投稿に関する複製(ふくせい)投稿、金銭(きんせん)をだましとることを目的とした振込依頼(ふりこみいらい)の投稿などが見られたとの指摘(してき)もあります。

総務省(そうむしょう)は、地震翌日(よくじつ)に、SNS上でネット上の偽・誤情報に対する注意喚起(かんき)をするとともに、主要なSNS等を運営(うんえい)する事業者に対し、利用規約(きやく)等を踏(ふ)まえた適正(てきせい)な対応を取るよう要請(ようせい)しました。

SNS等を運営する事業者は、注意喚起や、明らかな偽情報などの違反(いはん)投稿の削除(さくじょ)等の対応や、災害(さいがい)に関する情報の入手・共有できる機能(きのう)の提供(ていきょう)といった取組み(とりくみ)を行いました。

また、放送事業者は、地震の原因(げんいん)が「人工地震」という主張(しゅちょう)について科学的根拠(こんきょ)が全くない偽情報であることを伝える報道(ほうどう)、うその救助要請の投稿について注意喚起したり、冷静な対応を呼(よ)びかける報道を行いました。

※ 情報通信研究機構(NICT)鳥澤健太郎フェロー「NICT における取り組み、検討のご紹介」デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(2024年4月15 日)発表資料 <https://www.soumu.go.jp/main_content/000942562.pdf>