第3章 情報通信政策の動向

第5節 郵便局ネットワークの活用の推進

- 郵便局ネットワークの開放・活用による国民生活への貢献

(1) 郵便局ビジョン2010の策定

郵政省は、9年2月、郵政審議会に「21世紀を展望した郵便局ネットワーク及びそのサービスの在り方並びにその実現のために講ずべき方策」について諮問し、同年6月、「郵便局ビジョン2010 国民共有の生活インフラ−情報・安心・交流の拠点へ」と題する答申を受けた。

本答申では、 郵便局を「全国どこでも、国民誰もが利用できる国民共有の生活インフラ」ととらえ、

郵便局を「全国どこでも、国民誰もが利用できる国民共有の生活インフラ」ととらえ、 21世紀の郵便局を地域社会の中で「情報・安心・交流の拠点」として位置づけ、その上で

21世紀の郵便局を地域社会の中で「情報・安心・交流の拠点」として位置づけ、その上で 郵便局ネットワークの行政、民間、地域社会ヘの開放・活用等について、各般にわたる郵便局改革の提言が行われている。

郵便局ネットワークの行政、民間、地域社会ヘの開放・活用等について、各般にわたる郵便局改革の提言が行われている。

具体的には、「国民本位と社会全体の効率性」の視点に立ち、「郵便局の改革 7つの提言」として、 郵便局経営効率化の推進、

郵便局経営効率化の推進、 「ワンストップ行政サービス」の実現、

「ワンストップ行政サービス」の実現、 「郵便局のオープンネットワーク化」の実現、

「郵便局のオープンネットワーク化」の実現、 「生活設計型の自助支援サービス」の実現、

「生活設計型の自助支援サービス」の実現、 日本版ビッグバンへの対応、

日本版ビッグバンへの対応、 地域社会の交流への支援、

地域社会の交流への支援、 地域の生活・交流基盤の整備、が提言されている。

地域の生活・交流基盤の整備、が提言されている。

また、提言された郵便局改革については、着実な推進を図るため各課題(全74項目)ごとに進捗状況をイントラネットに掲載し、フォローアップを行うことにより、着実な進展を図っている(第3−5−1図参照)。

(2) 情報の拠点

郵政省では、9年3月に「マルチメディア時代における郵便サービスに関する調査研究会」の報告書を取りまとめたほか、マルチメディア時代に向けた郵便局サービスについて各種検討を行い、これらを受けて具体策を展開している。

ア インターネットを活用した郵政情報の提供

郵政省は、郵政省ホームページ(http://www.mpt.go.jp/)を始め、電子郵便局及び郵便、貯金、簡易保険等のホームページを開設しているが、10年度には、それらを活用したサービスを次のとおり拡充する。

(ア) 通信に関する現状報告(通信白書)の電子化の推進

郵政省では、9年度から郵政省ホームページに「通信白書」の要約文を掲載しているが、10年度から全文掲載を予定している。

(イ) 電子郵便局の開設(マルチメディアパソコンの配備)

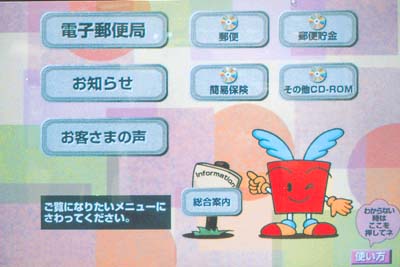

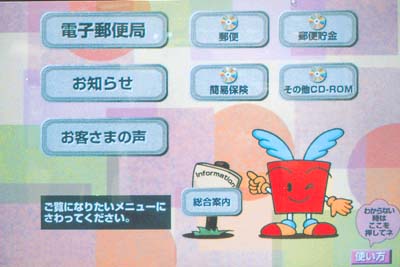

電子郵便局の端末画面

|

郵政省は、9年4月から、郵便局にインターネットと接続したマルチメディアパソコンを設置し、郵便局情報や地域情報の提供を行う電子郵便局(郵便局ホームページhttp://www.mpt.go.jp/DPO)100局を開設、10年度においては、更に300局の開設拡大を行うこととしている(写真参照)。

なお、10年度においては、マップを利用した公共施設等の案内や、インターネットを利用した申込み・届出受付等の新しいサービスも順次提供していくこととしている。

(ウ) 配達状況お知らせサービス

郵政省では、9年4月から、ゆうびんホームページ(http://www.postal.mpt.go.jp/)において、世界で初めて書留郵便物等の総合的な配達状況に関する情報の提供を開始した。これにより、書留郵便物、簡易書留郵便物、配達記録郵便物、小包郵便物、翌朝郵便物、代金引換郵便物及びEMSに関する引受情報、配達完了情報等の追跡情報が提供される。

(エ) 新郵便番号お知らせサービス

郵政省では、新郵便番号制の導入にあたって、9年6月から、ゆうびんホームページにおいて、 新郵便番号の検索、

新郵便番号の検索、 選択地域のデータの利用者端末へのダウンロード等のサービス提供を開始した。

選択地域のデータの利用者端末へのダウンロード等のサービス提供を開始した。

(オ) インターネットを利用した簡易保険加入申込み相談

郵政省では、9年5月から、かんぽホームページ(http://www.kampo.mpt.go.jp/)において、簡易保険の加入申込み相談受付を開始した。その方法は、 相談希望者がホームページ上の画面に氏名、郵便番号、住所、電話番号等を入力、

相談希望者がホームページ上の画面に氏名、郵便番号、住所、電話番号等を入力、 本省のサーバーに蓄積された入力情報を希望者の住所を所管する集配郵便局に自動的にファクシミリ送信、

本省のサーバーに蓄積された入力情報を希望者の住所を所管する集配郵便局に自動的にファクシミリ送信、 ファクシミリを受信した郵便局から外務職員を希望者宅に派遣して面談、となっている。

ファクシミリを受信した郵便局から外務職員を希望者宅に派遣して面談、となっている。

イ 郵政事業における電子取引に関する調査・実験

郵政省では、9年12月から10年度にかけて、郵政事業において電子取引を実施するために、実証実験及び調査研究を行っている。

この実験では、モデルシステム(口座及び商品等はすべて疑似のものを使用)において、モニターが自己の端末から、インターネットを介してふるさと小包、切手・葉書等の通信販売や簡易保険の保険料払込みに係る口座振替等の操作を行っている。実験には、東京と近郊地域に在住するモニター105人、仮想商店10店舗及び疑似郵便局が参加している。

一方、調査研究では、電子マネーシステム導入先進国の郵政事業体について、現地調査及び最新技術の動向調査を行っている。

ウ 自治体と郵便局とのネットワーク化

郵政省は、10年3月、岡崎市(愛知県)ほか4地域において、光ファイバ等により自治体と郵便局とのネットワーク化を図り、郵便局窓口ロビーに設置したパソコンで自治体の情報等を提供したり、自治体側の端末において郵便局の情報を提供するサービスを開始した。

エ 「ゆうせい情報プラザ」の設置

郵政省では、10年度において、郵便局のマルチメディア化をモデル的に推進するため、中心市街地において、最新の業務機器及び情報機器を集積させた「ゆうせい情報プラザ」を全国3か所に設置し、「情報」、「安心」、「交流」の拠点として中心市街地再活性化に貢献することとしている。

なお、本施策の展開に当たっては、「マルチメディア街中にぎわい創出事業」等により実施される事業と連携を図ることとしている。

オ マルチメディアを活用した郵政事業サービスの実験

郵政省では、新世代通信網パイロットモデル事業の一環として、7年12月から、関西文化学術研究都市において、光ファイバ網の実用化実験(注8)を行っている。郵政事業においては、モニター(約300世帯)が各家庭に敷設した光ファイバ網を利用し、家庭にいながら郵便・郵便貯金に関するサービスを受けられる「郵便・郵便貯金ホームサービス」の実験を行っている。なお、10年1月から簡易保険も同実験に参画している。

サービス内容については、郵便は ふるさと小包の商品案内や購入申込み、

ふるさと小包の商品案内や購入申込み、 記念切手の紹介や購入申込み、

記念切手の紹介や購入申込み、 国内・国際郵便における商品案内等、郵便貯金は

国内・国際郵便における商品案内等、郵便貯金は 郵便貯金残高照会・電信振替での送金、

郵便貯金残高照会・電信振替での送金、 郵便貯金商品・サービスの案内、

郵便貯金商品・サービスの案内、 教育、老後、結婚、住宅等の資金計画のための資金積立シミュレーション(家計管理支援サービス)等、簡易保険は

教育、老後、結婚、住宅等の資金計画のための資金積立シミュレーション(家計管理支援サービス)等、簡易保険は 簡易保険商品・サービスの案内、

簡易保険商品・サービスの案内、 加入者福祉施設の紹介、

加入者福祉施設の紹介、 家庭の医学情報の提供等、となっている。

家庭の医学情報の提供等、となっている。

カ 郵便局におけるワンストップ行政サービスの実験・調査研究会

郵政省では、9年11月26日から10年1月末まで、郵便局の情報端末から地方自治体が提供する様々な公的サービスの申込み等を行うことができる「ワンストップ行政サービスの実験」を、台東区(東京都)、岡崎市(愛知県)及び竹富町(沖縄県八重山郡)の3地域において実施した。

また、9年12月から、国民が身近な窓口で一括して行政手続を行うことができるワンストップ行政サービスの円滑な展開方策について検討するため、「郵便局におけるワンストップ行政サービスに関する調査研究会」を開催している。本研究会では、上記実験地域を主とした地方自治体や関係省庁(総務庁、法務省及び自治省)等との連携により、 サービスの目標、

サービスの目標、 モデル実験を踏まえた需要動向、

モデル実験を踏まえた需要動向、 行政庁・郵便局における体制整備の在り方等が検討されている。

行政庁・郵便局における体制整備の在り方等が検討されている。

キ 郵便局における電子内容証明サービスの実験

郵政省では、高度情報通信社会に対応した郵便サービスの高度化・効率化を図るため、郵便サービスの持つ特性とマルチメディアの持つ特性を融合させたサービスの一つとして、10年2月、札幌市(北海道)において、「電子内容証明サービスの実験」を実施した。

この実験では、パソコンを利用して電子文書を作成し、自宅や会社等からインターネットを通じて当該文書を郵便局に差し出すと、郵便局において印刷して配達するとともに、文書の内容保存等を電子的に行った。

ク 「郵便サービス案内センター」の設置等

郵政省では、9年6月から、郵便に関する照会等に迅速に対応するため、全国47か所(各都道府県に1か所)に「郵便サービス案内センター」を設置するとともに、「郵便テレフォン&ファクシミリサービス」及び「インターネットを通じたお問い合わせの受付」サービスを開始した。

なお、「郵便サービス案内センター」及び「郵便テレフォン&ファクシミリサービス」では、電話番号をフリーダイヤルとしている。

ケ 郵便窓口サービスの充実

現在、一部の郵便局において、土・日曜日に郵便窓口を開設しているが、10年度から、大都市部の未開設の普通郵便局等において、土・日曜日の開設の拡大を行うこととしている。

コ 書留郵便物の新処理システムの研究開発

郵政省では、10年度から、書留郵便物について、近年各方面で実用化が進んでいる無線タグ(データキャリア)を活用した書留郵便物処理システムの研究を行うこととしている。これにより、査数・照合及び情報入力のための作業等、引受から配達までの記録処理が自動化される。

サ 郵便貯金ICカードによる電子財布サービス実験

第2章第7節1(3)イ(ア)参照。

シ 郵便貯金オンラインシステムのオープンネットワーク化

10年1月から3月まで、現行法上可能な範囲での郵便貯金の実験用ATMと信販会社等の実験用ATMとの間でデータ送受信実験を行った。

また、民間金融機関のATM・CDネットワークと郵便局のATM・CDネットワークとの相互接続について、10年度中の実施に向け、関係法令等所要の整備を行っている。

ス 国際送金のグローバルネットワークの構築

郵政省は、9年7月から10年3月まで、アジア地域に最適な送金システムを検討するため、「郵便局のマルチメディア活用型国際送金システム構築に関する調査研究会」を開催した。また、各国・地域の実情に応じた国際送金のグローバルネットワークの拡充高度化を図るため、10年度に、日米協力による高速送金の試験システムを開発するとともに、更に万国郵便連合のアジア・太平洋地域における国際送金業務導入支援プロジェクトへの資金拠出を行うこととしている。

セ 海外の郵便局CDネットワークとの相互接続

10年度には、欧州5か国(フランス、スイス、スペイン、ベルギー及びルクセンブルグ)が形成する郵便局のCDネットワーク(ポストネット)と、我が国の郵便局ATM・CDネットワークとの接続が合意される予定である。その結果、11年以降、郵便振替の加入者が相互に加盟国の郵便局CD等(欧州主要都市に約3,800台設置)で自己の口座から現地通貨での引出しが可能となる。

(3) 安心の拠点

ア 過疎地域における高齢者の在宅福祉支援サービス(ひまわりサービス)の実施

智頭郵便局(鳥取県)において7年4月から実施していた高齢者を対象とした声かけ・買い物代行サービス(ひまわりシステム)をモデルケースとして、郵政省では、9年8月から、在宅福祉サービスを支援する施策「ひまわりサービス」を開始した。

本施策は、過疎地域において高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりを目的として、郵便局、地方自治体、社会福祉協議会等が協力して生活サポートシステムを構築するもので、9年度には45地域で、10年度には100地域で実施予定である。

サービス内容は、原則として過疎地域において、70歳以上の一人暮らしの高齢者及び高齢者夫妻世帯を対象に、 外務職員による郵便配達時の励ましの声かけ及び郵便物の集荷、

外務職員による郵便配達時の励ましの声かけ及び郵便物の集荷、 生活サポート協議会と協力した生活用品等の注文受付及び配達、

生活サポート協議会と協力した生活用品等の注文受付及び配達、 小学生等からの定期的な励ましのメッセージのお届け等となっている。

小学生等からの定期的な励ましのメッセージのお届け等となっている。

イ 子育て支援郵便サービス(赤ちゃんゆうパックサービス)の試行

郵政省では、10年度に、全国6地域において、都市部におけるゆとりある子育ての環境整備のため、配備されたカタログ中の子育て用品の配達サービス(赤ちゃんゆうパックサービス)を試行することとしている。本施策は、地元商店街等が組織する協力店連絡会と連携して展開される。

ウ ケア・タウン構想の推進

郵政省は、9年10月から11年3月まで、各都道府県1か所程度の50地域において、郵便局が市町村を支援し、地域住民に介護知識・技能の普及促進等を図り、高齢者にやさしいまちづくりを推進する「ケア・タウン構想」を実施している。

本施策では、かんぽ健康増進支援事業のスキームを活用して介護知識の習得支援や介護機器の普及支援を行うとともに、郵便局職員を通じて地域の医療・介護関連情報の提供や外務職員による独居老人に対する健康情報誌の提供等を行っている。

エ 全国郵便局等での臓器提供意思表示カード(ドナーカード)の配布

郵政省では、厚生省からの協力要請により、9年12月から、全国の郵便局、事務センター、逓信病院において「臓器提供意思表示カード(ドナーカード)」(一か所当たり20〜90枚程度)及び「ドナーカードに関する周知用パンフレット」の配布並びに「臓器移植啓発ポスター」の掲出を行うこととした。

これは、9年10月に施行された「臓器の移植に関する法律」の厚生省における取組に、郵政省としても、国の機関として、臓器提供者の確保のためのドナーカードの普及に協力するという趣旨で実施しているものである。

オ 音声案内誘導装置の配備

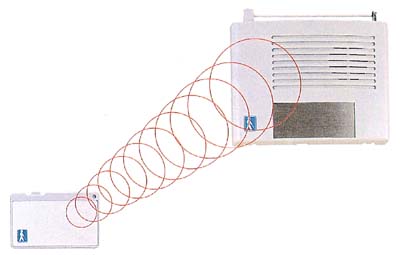

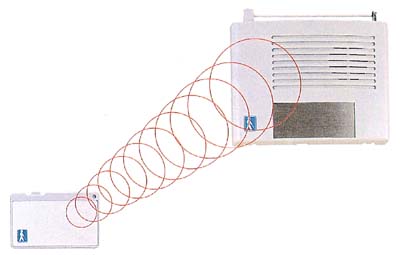

郵政省では、9年度から2か年計画で、港区(東京都)内の全郵便局に、視覚障害者向けの「音声案内誘導装置」を試行的に配備することとしている。この装置は、視覚障害者が所持するカードから発信される微弱電波に郵便局の入口に配備した受信機が反応し、音声メッセージにより視覚障害者を案内誘導するものである(写真1参照)、(写真2参照)。

音声案内誘導装置

|

(配備例)

|

(4) 交流の拠点

ア 国際交流の推進

郵政省では、外国人が多く居住する地域に所在する郵便局に開設する電子郵便局において、新たに英語版のホームページを作成し、利便性の向上に努めることとしている。

イ お年玉付年賀葉書等の寄附金による地域社会への貢献

お年玉付年賀葉書(昭和24年開始)、年賀切手(3年開始)に付加された寄附金は、社会福祉の増進、がん等難病の治療研究、青少年の健全育成、地球環境の保全等の10分野の事業への配分を通じて地域社会に貢献している。

10年用寄附金付お年玉付年賀葉書・年賀切手及び9年度に発行した寄附金付広告付葉書の販売を通じて集められた寄附金は372団体に対して約16億3,800万円が配分された(資料3−19参照)。

また、郵政省は、9年2月から3月まで、「長野オリンピック冬季競技大会(寄附金付)郵便切手」を4,000万枚発行した。その寄附金は、財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会に3億4,916万円配分された。

ウ 「ボランティアポスト」による社会貢献

郵政省では、8年度から、広く国民参加によるボランティア活動を支援するため、郵便局の国際ボランティア活動等の情報拠点化を推進しており、 主要な郵便局に設置したP−SAT(郵便局衛星通信ネットワーク)モニター、

主要な郵便局に設置したP−SAT(郵便局衛星通信ネットワーク)モニター、 商用パソコン通信(NIFTY-serve、BIGLOBE(PC-VAN))、インターネット(アドレス http://www.volunteer-post.mpt.go.jp)を活用して、国際ボランティア貯金の概要や寄附金の活用状況、開発途上地域の現状、ボランティア団体の活動状況等の情報を提供している。

商用パソコン通信(NIFTY-serve、BIGLOBE(PC-VAN))、インターネット(アドレス http://www.volunteer-post.mpt.go.jp)を活用して、国際ボランティア貯金の概要や寄附金の活用状況、開発途上地域の現状、ボランティア団体の活動状況等の情報を提供している。

また、集配普通郵便局約1,200局に「ボランティアコーナー」を設置して国際ボランティア活動等に関する情報提供や照会対応を行っている。さらに、中央郵便局等主要な郵便局では、定期的に「専門コーナー」を開設し、部外の専門家による国際協力やボランティア活動の専門的な対応を行っている。9年度には、「専門コーナー」を増設した。

エ 国際ボランティア貯金による国際貢献

郵政省では、国民参加による民間レベルでの海外援助の充実に資することを目的として、3年1月から国際ボランティア貯金の取扱いを開始している。9年度には、約10億6,000万円の寄附金を全国209団体が実施する239の援助事業に対し配分を行い、アジア・アフリカを中心とした世界50か国において、貧困や災害で苦しむ人々のための、医療・衛生指導や教育関係、自立を促すための職業訓練、農業等の技術指導、更には環境保全等の援助に役立てられている。

オ 郵便貯金資金・簡保資金の運用を通じた貢献

財政投融資の主要な原資として活用される郵便貯金資金及び財政投融資への協力を通じて活用される簡保資金は、全国約2万4,600の郵便局ネットワークを通じて集められ、社会資本の整備、国民生活の質の向上に重要な役割を果たしている(資料3−20参照)。

このうち簡保資金は、豊かで安心できる地域社会づくりに役立てられるよう加入者の身近な分野へ運用されている。特に地方公共団体へは、地域の郵便局を通じて貸付けが行われており、小・中学校の建設や公園・下水道の整備、更には防災無線の施設整備等に役立てられ、豊かな町づくりに貢献している。9年度末現在の地方公共団体に対する貸付残高は、約15.3兆円で、10年度には1.6兆円の貸付けを計画している(資料3−22参照)。

郵便局を「全国どこでも、国民誰もが利用できる国民共有の生活インフラ」ととらえ、

郵便局を「全国どこでも、国民誰もが利用できる国民共有の生活インフラ」ととらえ、 21世紀の郵便局を地域社会の中で「情報・安心・交流の拠点」として位置づけ、その上で

21世紀の郵便局を地域社会の中で「情報・安心・交流の拠点」として位置づけ、その上で 郵便局ネットワークの行政、民間、地域社会ヘの開放・活用等について、各般にわたる郵便局改革の提言が行われている。

郵便局ネットワークの行政、民間、地域社会ヘの開放・活用等について、各般にわたる郵便局改革の提言が行われている。 郵便局経営効率化の推進、

郵便局経営効率化の推進、 「ワンストップ行政サービス」の実現、

「ワンストップ行政サービス」の実現、 「郵便局のオープンネットワーク化」の実現、

「郵便局のオープンネットワーク化」の実現、 「生活設計型の自助支援サービス」の実現、

「生活設計型の自助支援サービス」の実現、 日本版ビッグバンへの対応、

日本版ビッグバンへの対応、 地域社会の交流への支援、

地域社会の交流への支援、 地域の生活・交流基盤の整備、が提言されている。

地域の生活・交流基盤の整備、が提言されている。

新郵便番号の検索、

新郵便番号の検索、 選択地域のデータの利用者端末へのダウンロード等のサービス提供を開始した。

選択地域のデータの利用者端末へのダウンロード等のサービス提供を開始した。 相談希望者がホームページ上の画面に氏名、郵便番号、住所、電話番号等を入力、

相談希望者がホームページ上の画面に氏名、郵便番号、住所、電話番号等を入力、 本省のサーバーに蓄積された入力情報を希望者の住所を所管する集配郵便局に自動的にファクシミリ送信、

本省のサーバーに蓄積された入力情報を希望者の住所を所管する集配郵便局に自動的にファクシミリ送信、 ファクシミリを受信した郵便局から外務職員を希望者宅に派遣して面談、となっている。

ファクシミリを受信した郵便局から外務職員を希望者宅に派遣して面談、となっている。 ふるさと小包の商品案内や購入申込み、

ふるさと小包の商品案内や購入申込み、 記念切手の紹介や購入申込み、

記念切手の紹介や購入申込み、 国内・国際郵便における商品案内等、郵便貯金は

国内・国際郵便における商品案内等、郵便貯金は 郵便貯金残高照会・電信振替での送金、

郵便貯金残高照会・電信振替での送金、 郵便貯金商品・サービスの案内、

郵便貯金商品・サービスの案内、 教育、老後、結婚、住宅等の資金計画のための資金積立シミュレーション(家計管理支援サービス)等、簡易保険は

教育、老後、結婚、住宅等の資金計画のための資金積立シミュレーション(家計管理支援サービス)等、簡易保険は 簡易保険商品・サービスの案内、

簡易保険商品・サービスの案内、 加入者福祉施設の紹介、

加入者福祉施設の紹介、 家庭の医学情報の提供等、となっている。

家庭の医学情報の提供等、となっている。 サービスの目標、

サービスの目標、 モデル実験を踏まえた需要動向、

モデル実験を踏まえた需要動向、 行政庁・郵便局における体制整備の在り方等が検討されている。

行政庁・郵便局における体制整備の在り方等が検討されている。 外務職員による郵便配達時の励ましの声かけ及び郵便物の集荷、

外務職員による郵便配達時の励ましの声かけ及び郵便物の集荷、 生活サポート協議会と協力した生活用品等の注文受付及び配達、

生活サポート協議会と協力した生活用品等の注文受付及び配達、 小学生等からの定期的な励ましのメッセージのお届け等となっている。

小学生等からの定期的な励ましのメッセージのお届け等となっている。

主要な郵便局に設置したP−SAT(郵便局衛星通信ネットワーク)モニター、

主要な郵便局に設置したP−SAT(郵便局衛星通信ネットワーク)モニター、 商用パソコン通信(NIFTY-serve、BIGLOBE(PC-VAN))、インターネット(アドレス http://www.volunteer-post.mpt.go.jp)を活用して、国際ボランティア貯金の概要や寄附金の活用状況、開発途上地域の現状、ボランティア団体の活動状況等の情報を提供している。

商用パソコン通信(NIFTY-serve、BIGLOBE(PC-VAN))、インターネット(アドレス http://www.volunteer-post.mpt.go.jp)を活用して、国際ボランティア貯金の概要や寄附金の活用状況、開発途上地域の現状、ボランティア団体の活動状況等の情報を提供している。