発表日 : 12月17日(水)

タイトル : 12/17付:熱帯降雨観測衛星(TRMM)データ取得

宇宙開発事業団が、平成9年11月28日6時27分(日本標準時)に、種子 島宇宙センターから打上げた熱帯降雨観測衛星(TRMM)につきましては、現 在軌道上における初期機能確認試験中ですが、郵政省通信総合研究所(CRL) と共同で開発した降雨レーダ(PR)を始め、米国航空宇宙局(NASA)のT RMMマイクロ波観測装置(TMI)及び雷観測装置(LIS)によりデータが 取得されましたのでお知らせします。 なお、これまでの衛星及びセンサの状態は正常です。 ※本情報につきましては、次のインターネットアドレスでもご覧いただけます。 ◎http://www.nasda.go.jp/ 上の【最新情報】 問い合わせ先: 郵政省通信総合研究所 電波計測研究室 Tel 0423−27−7543 宇宙開発事業団 広報室 Tel 03−3438−6107〜6109 熱帯降雨観測衛星(TRMM)データ取得について 平成9年12月17日 本年11月28日に打ち上げられた熱帯降雨観測衛星(TRMM)は、12月 8日には運用高度である約350kmの軌道に移され、初期機能確認を行ってい ます。このテスト期間中に得られた画像を処理・解析した結果をご報告します。 なお、観測データについては、今後地上データとの照合等による校正及び検証 を行い、精度の向上を図った後、科学的解釈等の解析研究を行う予定です。 写真1枚目:熱帯降雨観測衛星(TRMM) 写真2枚目:TRMMレーダーによる観測(1軌道) 写真3枚目:TRMM降雨レーダー サイクロン(パム) −降雨の水平分布、降雨の3次元構造− 写真4枚目:TRMM降雨レーダー サイクロン(パム) −降雨の水平分布、A−B / C−Dの鉛直断面− 写真5枚目:TRMM降雨レーダー 沖縄域降雨 −降雨の水平分布、降雨の3次元構造− TRMM初画像について 熱帯降雨観測衛星(TRMM:トリム)は、今年11月28日6時27分(日 本時間)に宇宙開発事業団種子島宇宙センターからH−IIロケット6号機で打 ち上げられました。本衛星は特に熱帯域の降雨の観測を目的としています。この 衛星観測計画は日米共同の計画として十年以上の歳月をかけて実現しました。 水蒸気は凝結して雨になるときに大きな熱を大気に与えます。熱帯域の降雨に より大気に与えられた熱は地球規模の大気の循環の駆動源となっており、その実 態の観測は地球全体の大気システムを把握する上で不可欠です。現在、今世紀最 大といわれるエル・ニーニョが発生していますが、このエル・ニーニョ現象にも 降雨は大きく関わっています。 本衛星には世界で初めて降雨レーダが搭載されています。この衛星搭載降雨レ ーダ(Precipitation Radar:PR)はわが国(宇宙開発事 業団及び郵政省通信総合研究所)が世界に先駆けて開発したセンサです。他に、 TRMMマイクロ波観測装置(TMI)、可視赤外観測装置(VIRS)といっ た降雨観測用センサ、および雷観測装置(LIS)、雲及び地球放射エネルギー 観測装置(CERES)が搭載されています。 降雨レーダは地球方向に電波を送信し、降雨により衛星方向に散乱された電波 を受信することにより、降雨強度の水平方向、鉛直方向の分布を昼夜、陸上・海 上を問わず観測できます。これにより、熱帯域を中心として地球規模で降雨の3 次元構造を把握することができます。このようなことは衛星搭載の降雨レーダに より初めて可能になりました。 打ち上げ3日目にはTRMMマイクロ波観測装置の観測が開始されました。降 雨レーダは衛星の所定軌道への変更後、12月8日(日本時間)に観測を開始し ました。今回示す画像は翌12月9日(日本時間)に取得されたデータを基に作 成されたものです。図および図の説明はすべて世界時で記載しています。 今回の画像は初期画像であり、今後校正など詳細なチェックを経た上でデータ が全世界のユーザに公開される予定です。降雨レーダを始めとして、既に運用を 開始している各センサは設計通りの性能を示しており、今後の解析の成果が大い に期待されます。 レーダによる詳細な降雨構造のデータにTRMMマイクロ波観測装置、可視赤 外観測装置のデータを組み合わせることにより、熱帯から亜熱帯にかけての降雨 の世界的な分布、日変化、季節変動、また年々変動の実態が陸上・海上を問わず より正確に把握されます。このようなデータは、異常気象および気候変動の解析 にこれまで欠けていた重要な情報を提供するものです。熱帯の降雨活動に伴って 大気に与えられる熱は大気循環を駆動しており、いわば大気大循環の「エンジン」 です。しかし、その高さ方向の情報は重要であるにも関わらず、これまで広域観 測されることはありませんでした。 TRMMで得られる降雨の3次元データはその分布をグローバルに明らかにす るものであり、気候変動予測に大きく寄与するものです。 熱帯降雨観測衛星 (TRMM) 上下の全球画像について、図中の説明を補足します。 上の画像は、19GHzの垂直、85GHzの水平、垂直偏波の情報をカラー 合成したものです。海上の白黄色の部分は雲の中の氷晶等の存在による低温域で、 降水の強い領域に対応しています。また、海上の白色部分は大気が乾燥している ことを示し、暗い色ほど水蒸気や雲が多いことを表しています。 ヒマラヤや北米大陸などの特に明るい部分は地表の温度が低いか、もしくは積 雪のあるところを示しています。 下の画像は雷観測装置(LIS)による観測です。LISで雷放電の確認でき る位置と,TMI観測で温度が低く氷晶等の存在が期待できる位置とが一致して いることが確認できます。日本、ニューヨーク州沖、地中海東部の冬季における 雷の多発地帯での雷が明瞭に観測されています。

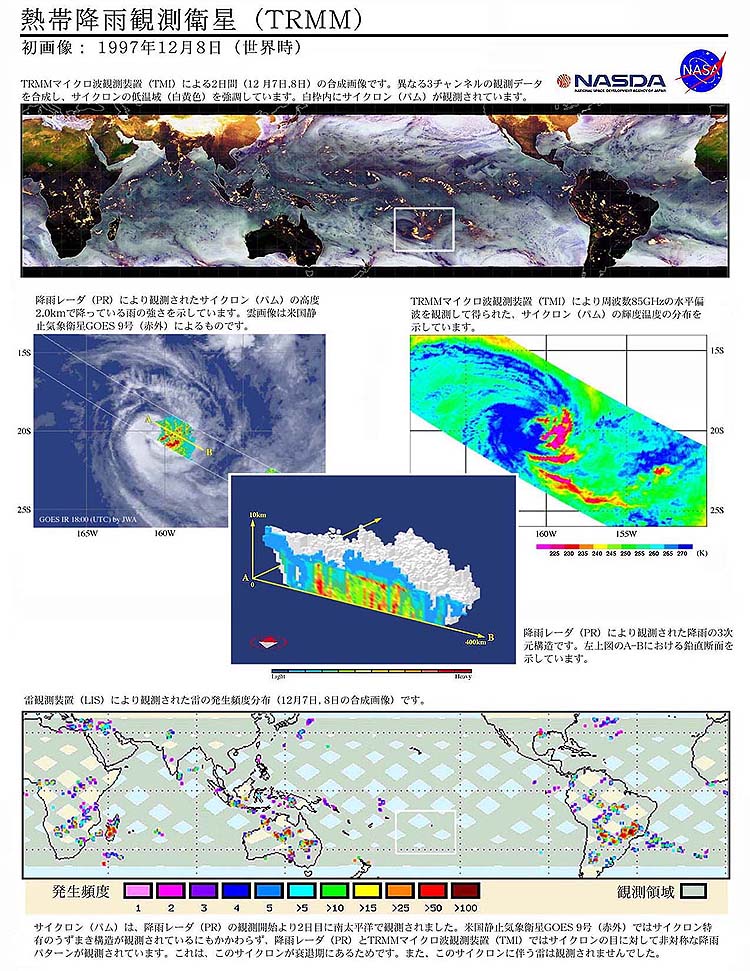

熱帯降雨観測衛星 (TRMM) 上下の全球画像について、図中の説明を補足します。 上の画像は、19GHzの垂直、85GHzの水平、垂直偏波の情報をカラー 合成したものです。海上の白黄色の部分は雲の中の氷晶等の存在による低温域で、 降水の強い領域に対応しています。また、海上の白色部分は大気が乾燥している ことを示し、暗い色ほど水蒸気や雲が多いことを表しています。 ヒマラヤや北米大陸などの特に明るい部分は地表の温度が低いか、もしくは積 雪のあるところを示しています。 下の画像は雷観測装置(LIS)による観測です。LISで雷放電の確認でき る位置と,TMI観測で温度が低く氷晶等の存在が期待できる位置とが一致して いることが確認できます。日本、ニューヨーク州沖、地中海東部の冬季における 雷の多発地帯での雷が明瞭に観測されています。 TRMM 降雨レーダによる降雨観測 (1軌道) この図は今回示す一連の画像を取得した、12月8日(世界時)の1軌道にお ける降雨レーダの観測域です。この軌道ではTRMMは沖縄の上空を通過し、そ のまま南下して12月8日18時にニュージーランド北東に見えるサイクロン (日本では台風に相当)の上空を通過し、その中心付近を観測しました。 これは、南半球太平洋域で今年発生した17番目のサイクロンで「パム(Pa m)」と名づけられています。平年この地域ではサイクロンは年8個ほどしか発 生しませんが、エル・ニーニョの影響で今年は平年の2倍も発生しています。こ のサイクロンは12月7日に発生して、南東方向にゆっくりと移動しました。 なお、図中の軌道は帯状に表現されていますが、これは降雨レーダの観測幅 (220km)を示しています。また、軌道の中に示された点は、この軌道内で 地表からの高度2km付近における降雨を表しています。暖色系の色ほど多くの 降雨があることを示しています。 この図の中の雲画像は日本の静止気象衛星「ひまわり」(GMS)と米国の静 止気象衛星GOES(ゴーズ)により取得されたものです。ヨーロッパ・アフリ カ域の雲画像はヨーロッパの静止気象衛星METEOSATにより取得されたも のを、今後掲載する予定です。

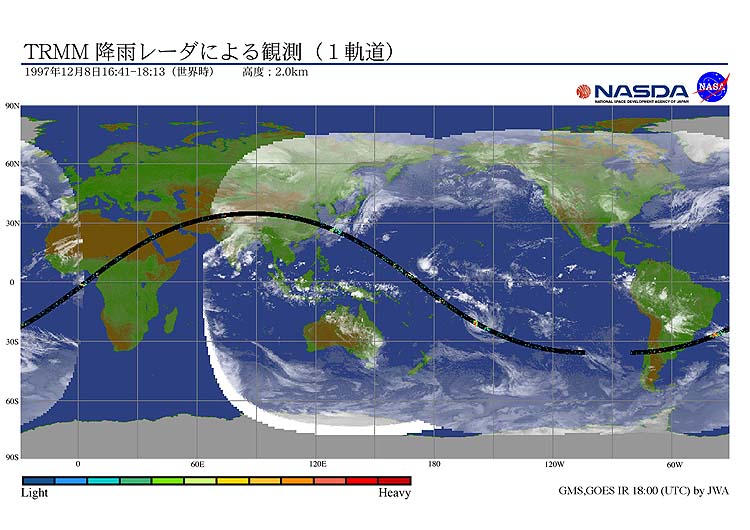

TRMM 降雨レーダによる降雨観測 (1軌道) この図は今回示す一連の画像を取得した、12月8日(世界時)の1軌道にお ける降雨レーダの観測域です。この軌道ではTRMMは沖縄の上空を通過し、そ のまま南下して12月8日18時にニュージーランド北東に見えるサイクロン (日本では台風に相当)の上空を通過し、その中心付近を観測しました。 これは、南半球太平洋域で今年発生した17番目のサイクロンで「パム(Pa m)」と名づけられています。平年この地域ではサイクロンは年8個ほどしか発 生しませんが、エル・ニーニョの影響で今年は平年の2倍も発生しています。こ のサイクロンは12月7日に発生して、南東方向にゆっくりと移動しました。 なお、図中の軌道は帯状に表現されていますが、これは降雨レーダの観測幅 (220km)を示しています。また、軌道の中に示された点は、この軌道内で 地表からの高度2km付近における降雨を表しています。暖色系の色ほど多くの 降雨があることを示しています。 この図の中の雲画像は日本の静止気象衛星「ひまわり」(GMS)と米国の静 止気象衛星GOES(ゴーズ)により取得されたものです。ヨーロッパ・アフリ カ域の雲画像はヨーロッパの静止気象衛星METEOSATにより取得されたも のを、今後掲載する予定です。 TRMM 降雨レーダ サイクロン(パム) −降雨の水平分布、降雨の3次元構造− これらの図は12月8日17時57分〜18時02分(世界時)に、TRMM がサイクロン(パム)の中心付近を観測した時の降雨強度分布を示しています。 上の図は高度2.0kmでの降雨強度の水平分布を表しており、これに米国の 静止気象衛星GOES−9(ゴーズ9号)の雲画像(赤外)を重ねて表示してい ます。渦を巻いているように見えるのがサイクロン(パム)です。サイクロンの 中心は南緯20度、西経161度付近と考えられます。南半球のため、渦巻きは 時計回りになっています。北西から南東への2本の白い線は降雨レーダの観測幅 (220km)を示しています。図中のカラー表示は降雨レーダから求められた 降雨強度で、暖色系ほど強い雨が降っていることを示しています。 特徴的なのは、サイクロン周辺の降雨の微細構造が広範囲にわたり明瞭に観測 されていることです。降雨レーダは鉛直分解能250m、水平分解能約4kmと なるように設計されており、画像にはその性能が現れています。衛星搭載型であ るTRMMの降雨レーダでは地上レーダとは異なり、場所による分解能の差がほ とんどないという利点を持っています。 赤外画像ではサイクロン中心付近が全面雲で覆われているのに対して、降雨レ ーダでは中心の東側のみ降雨域が観測されています。このような非対称性は興味 深く、おそらくサイクロンが衰退期であるためと考えられます。 下の図は線ABで切った降雨強度の3次元構造で、サイクロンの内部の降雨構 造をとらえたものです。カラーで示された断面はサイクロンの中心付近を含む降 雨強度の鉛直分布を、また断面の後ろの白および灰色の立体は、レーダで測定さ れた降雨エコーの高さ(降雨がある領域の最も高い所)を示しています。この図 ではひとつの降雨の断面のみを示していますが、観測幅全ての降雨についても、 その3次元構造が観測されています。鉛直断面の左側で水色で示された降雨域の 中に降雨の無い白色域がある部分はサイクロンの「目」の一部と思われ、その回 りの強く、かつ背の高い降雨と、その外側に100km以上広がった雨域構造が 明瞭に測定されています。これまでの気象衛星では、雲の頂上付近しか観測でき なかったのに対して、雲内部の降雨の3次元構造を測定できることがこのレーダ の大きな特長です。

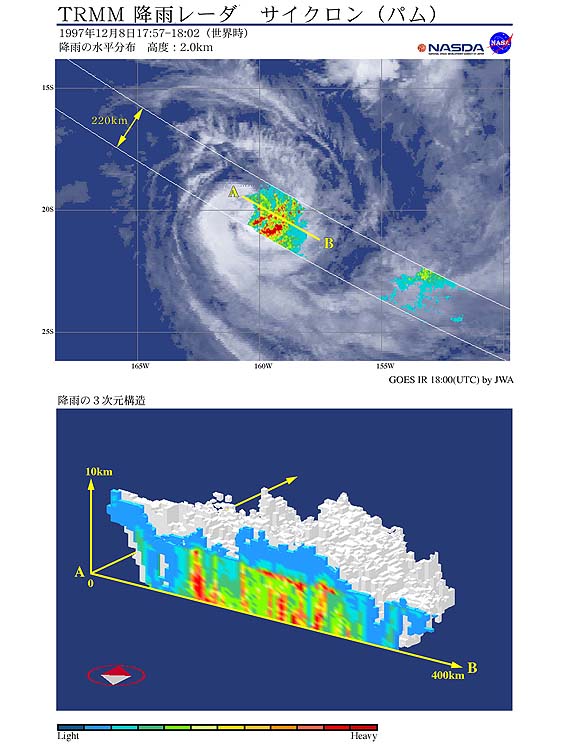

TRMM 降雨レーダ サイクロン(パム) −降雨の水平分布、降雨の3次元構造− これらの図は12月8日17時57分〜18時02分(世界時)に、TRMM がサイクロン(パム)の中心付近を観測した時の降雨強度分布を示しています。 上の図は高度2.0kmでの降雨強度の水平分布を表しており、これに米国の 静止気象衛星GOES−9(ゴーズ9号)の雲画像(赤外)を重ねて表示してい ます。渦を巻いているように見えるのがサイクロン(パム)です。サイクロンの 中心は南緯20度、西経161度付近と考えられます。南半球のため、渦巻きは 時計回りになっています。北西から南東への2本の白い線は降雨レーダの観測幅 (220km)を示しています。図中のカラー表示は降雨レーダから求められた 降雨強度で、暖色系ほど強い雨が降っていることを示しています。 特徴的なのは、サイクロン周辺の降雨の微細構造が広範囲にわたり明瞭に観測 されていることです。降雨レーダは鉛直分解能250m、水平分解能約4kmと なるように設計されており、画像にはその性能が現れています。衛星搭載型であ るTRMMの降雨レーダでは地上レーダとは異なり、場所による分解能の差がほ とんどないという利点を持っています。 赤外画像ではサイクロン中心付近が全面雲で覆われているのに対して、降雨レ ーダでは中心の東側のみ降雨域が観測されています。このような非対称性は興味 深く、おそらくサイクロンが衰退期であるためと考えられます。 下の図は線ABで切った降雨強度の3次元構造で、サイクロンの内部の降雨構 造をとらえたものです。カラーで示された断面はサイクロンの中心付近を含む降 雨強度の鉛直分布を、また断面の後ろの白および灰色の立体は、レーダで測定さ れた降雨エコーの高さ(降雨がある領域の最も高い所)を示しています。この図 ではひとつの降雨の断面のみを示していますが、観測幅全ての降雨についても、 その3次元構造が観測されています。鉛直断面の左側で水色で示された降雨域の 中に降雨の無い白色域がある部分はサイクロンの「目」の一部と思われ、その回 りの強く、かつ背の高い降雨と、その外側に100km以上広がった雨域構造が 明瞭に測定されています。これまでの気象衛星では、雲の頂上付近しか観測でき なかったのに対して、雲内部の降雨の3次元構造を測定できることがこのレーダ の大きな特長です。 TRMM 降雨レーダ サイクロン(パム) −降雨の水平分布、AB,CD 鉛直断面図− これらの図は12月8日17時58分〜18時01分(世界時)におけるサイ クロン(パム)の中心付近における降雨強度の微細構造を示したものです。 左上の図は降雨レーダが観測した高度2.0kmにおける水平分布です。この 図中の2本の線ABとCDで切った鉛直断面の例をそれぞれ下および右に示しま す。 下図では、サイクロンの中心付近を取り巻いている渦巻き状の降雨帯の鉛直断 面が明瞭に観測されています。また、Aから175kmあたりの雨のとぎれてい るところはサイクロンの「目」の一部と思われます。高度5km付近に見られる 水平方向に広がる強度の強い層は、氷や雪が溶けて雨になる、融解層と呼ばれる ものです。これは層状性の降雨に特徴的に見られる構造です。サイクロンのよう な激しい対流性の降雨域の中でもこのような層状性の降雨が観測されています。 また、右上図には、Cからの距離20〜80km付近にかけての対流性降雨と考 えられる雨と、100〜150kmにかけての融解層を伴う層状性降雨がともに 観測されています。なお、右上図において、観測幅の中心から遠ざかるほど地表 面付近のデータがなくなるのは、衛星から見る角度が大きくなるほど地表面の反 射の影響を強く受けるためです。 降雨レーダにより降雨の構造を観測し、解放される熱エネルギーの高度分布を見 積もることにより、大気大循環のメカニズムを解明することが期待されています。

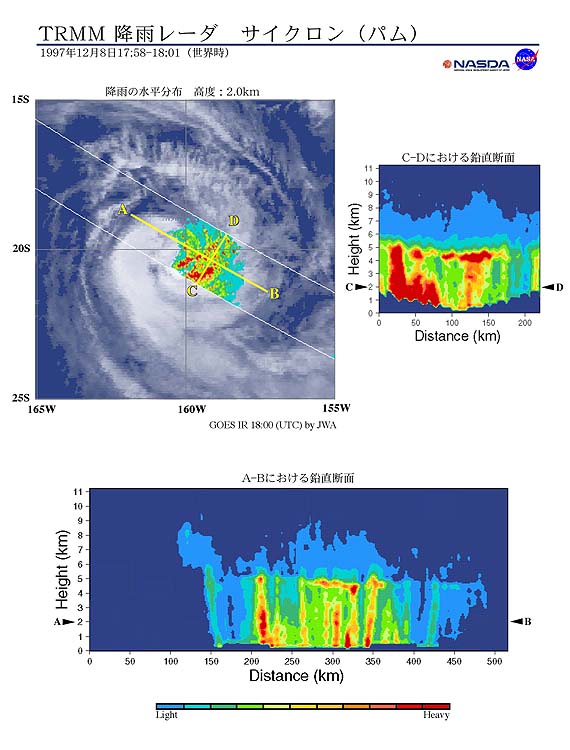

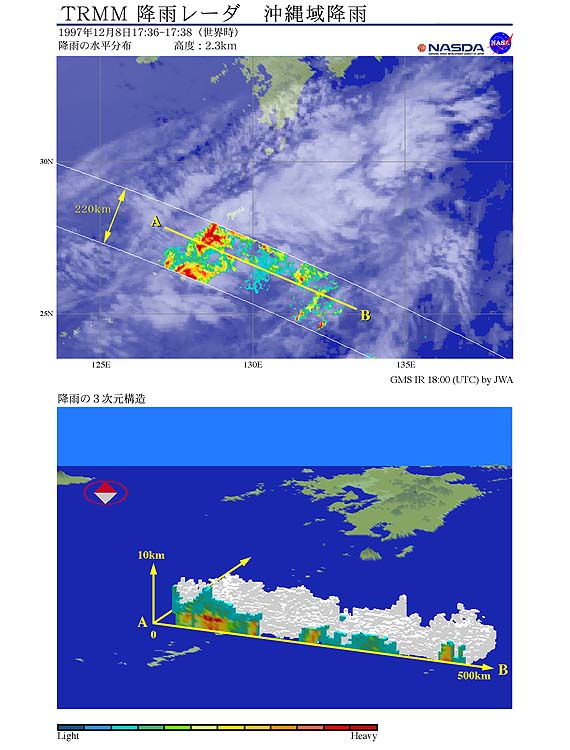

TRMM 降雨レーダ サイクロン(パム) −降雨の水平分布、AB,CD 鉛直断面図− これらの図は12月8日17時58分〜18時01分(世界時)におけるサイ クロン(パム)の中心付近における降雨強度の微細構造を示したものです。 左上の図は降雨レーダが観測した高度2.0kmにおける水平分布です。この 図中の2本の線ABとCDで切った鉛直断面の例をそれぞれ下および右に示しま す。 下図では、サイクロンの中心付近を取り巻いている渦巻き状の降雨帯の鉛直断 面が明瞭に観測されています。また、Aから175kmあたりの雨のとぎれてい るところはサイクロンの「目」の一部と思われます。高度5km付近に見られる 水平方向に広がる強度の強い層は、氷や雪が溶けて雨になる、融解層と呼ばれる ものです。これは層状性の降雨に特徴的に見られる構造です。サイクロンのよう な激しい対流性の降雨域の中でもこのような層状性の降雨が観測されています。 また、右上図には、Cからの距離20〜80km付近にかけての対流性降雨と考 えられる雨と、100〜150kmにかけての融解層を伴う層状性降雨がともに 観測されています。なお、右上図において、観測幅の中心から遠ざかるほど地表 面付近のデータがなくなるのは、衛星から見る角度が大きくなるほど地表面の反 射の影響を強く受けるためです。 降雨レーダにより降雨の構造を観測し、解放される熱エネルギーの高度分布を見 積もることにより、大気大循環のメカニズムを解明することが期待されています。 TRMM 降雨レーダ 沖縄域降雨 −降雨の水平分布、降雨の3次元構造− これらの図は12月8日17時35分〜40分(世界時)にTRMMが沖縄上 空を観測した時の降雨強度分布を示しています。 上の図は高度2.3kmでの降雨強度の水平分布を表わしており、これに日本 の静止気象衛星「ひまわり」(GMS)による雲画像(赤外)を重ねて表示して います。 下の図は線ABで切った降雨強度の鉛直分布を示しています。沖縄周辺での降 雨強度の3次元分布が広い範囲にわたり詳細に観測されています。点Aから距離 80km辺りの高度約3kmに見られる水平方向に広がる強度の強い層は融解層 です。

TRMM 降雨レーダ 沖縄域降雨 −降雨の水平分布、降雨の3次元構造− これらの図は12月8日17時35分〜40分(世界時)にTRMMが沖縄上 空を観測した時の降雨強度分布を示しています。 上の図は高度2.3kmでの降雨強度の水平分布を表わしており、これに日本 の静止気象衛星「ひまわり」(GMS)による雲画像(赤外)を重ねて表示して います。 下の図は線ABで切った降雨強度の鉛直分布を示しています。沖縄周辺での降 雨強度の3次元分布が広い範囲にわたり詳細に観測されています。点Aから距離 80km辺りの高度約3kmに見られる水平方向に広がる強度の強い層は融解層 です。