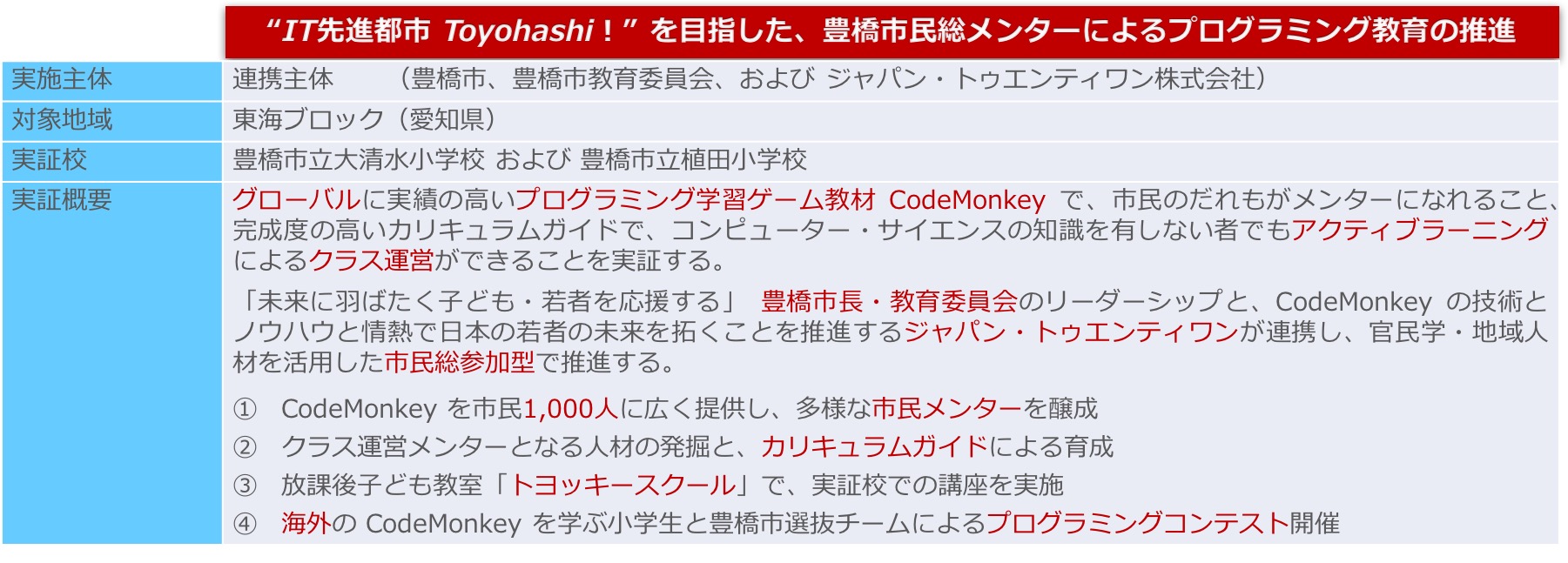

"IT ��i�s�s Toyohashi !"��ڎw����

�L���s���������^�[�ɂ��

�v���O���~���O����̐��i

�W���p���E�g�D�G���e�B�����������

1. ���f���̊T�v

1.1 ���f���̑S�̊T�v

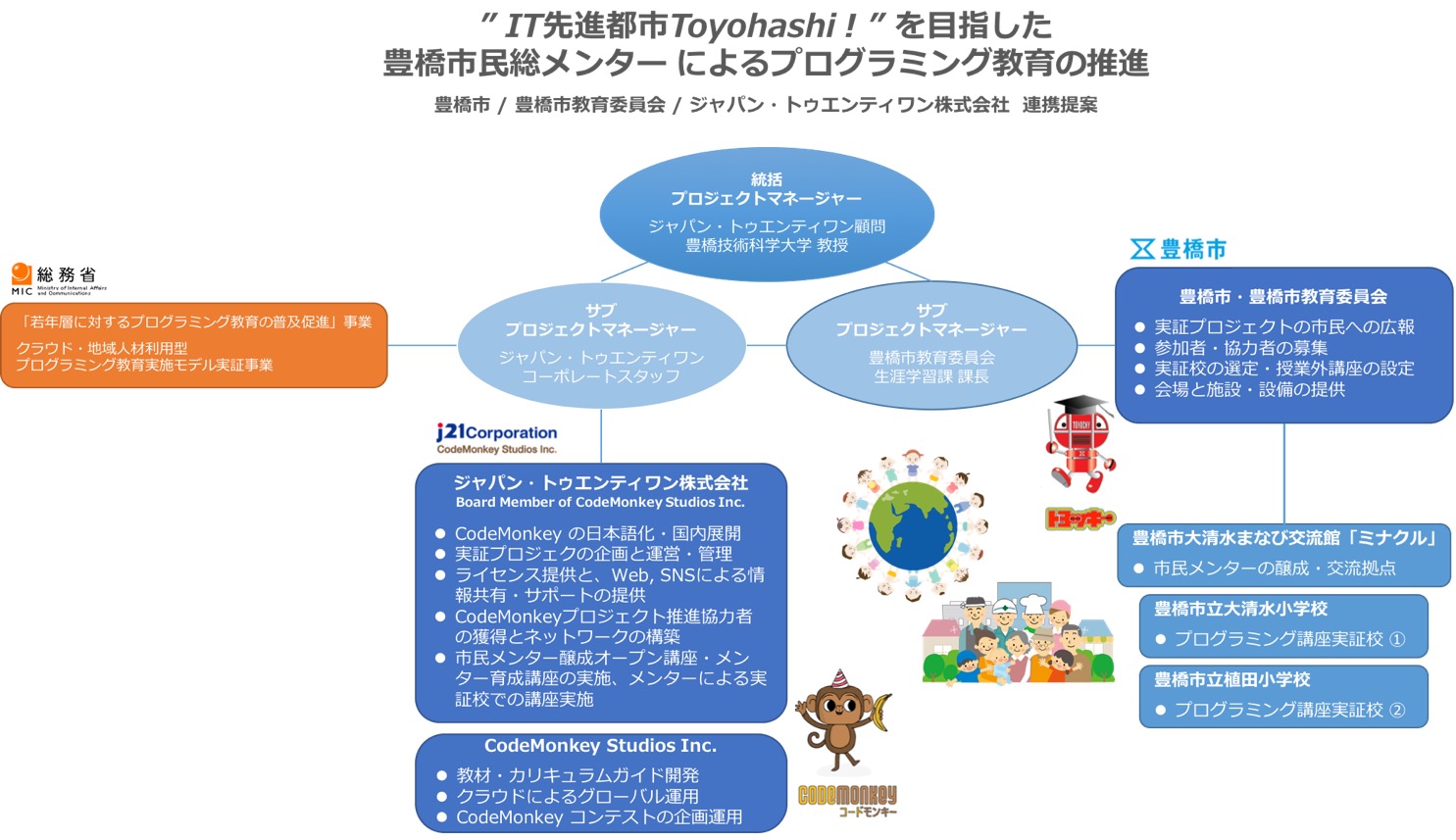

| ���ƎҖ� | �L���s�E�L���s����ψ���E�W���p���E�g�D�G���e�B����������� | |

|---|---|---|

| ���u���b�N/���؍Z | ���C�u���b�N |

�L���s���吴�����w�Z ����� �L���s���A�c���w�Z |

|

�琬�����^�[�i���C�������^�[�j |

���C�������^�[���F | 3 |

| ���C�������^�[�����F | ��ʎs�� | |

| �琬�����^�[�i�T�u�����^�[�j | �T�u�����^�[���F | 24 |

| �T�u�����^�[�����F | ��ʎs�� | |

| ���C���� | 2 | ���� |

| �i��������C���ԁj | �i��L�̈�Č��C�ɉ����A�e���̃y�[�X�Ŏ���C�����{�B���{���Ԃ͊Ǘ����Ȃ��j | ���� |

| �g�p����E���ށE�c�[�� | �g�p����F | CoffeeScript�i����ړI�ɂ͎w�����Ȃ��j |

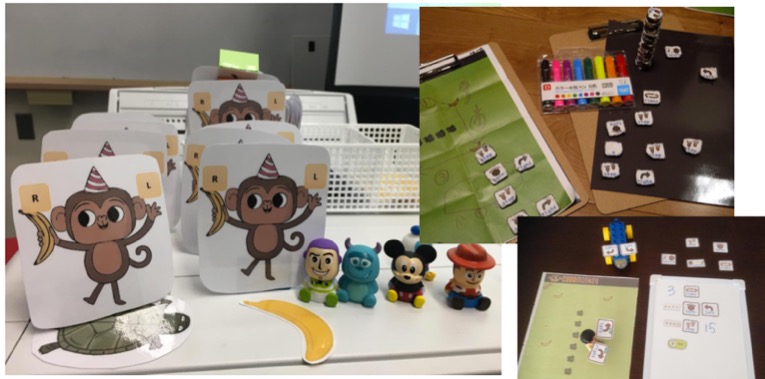

| ���ށE�c�[���F | �R�[�h�����L�[ �u�R�[�h�̖`���v | |

| �g�p�[���Ƃ��̋A�� |

Notebook PC (NEC, Windows 8.1) �吴�����w�Z40��A�A�c���w�Z32�� |

���؍Z�iPC ���[���j |

| �u���̎�u�����E���k���Ɗw�N | ��u�Ґ��F | 72 |

| �w�N |

1�N��10���A2�N��13���A3�N��15�� 4�N��10���A5�N��10���A6�N��12�� |

|

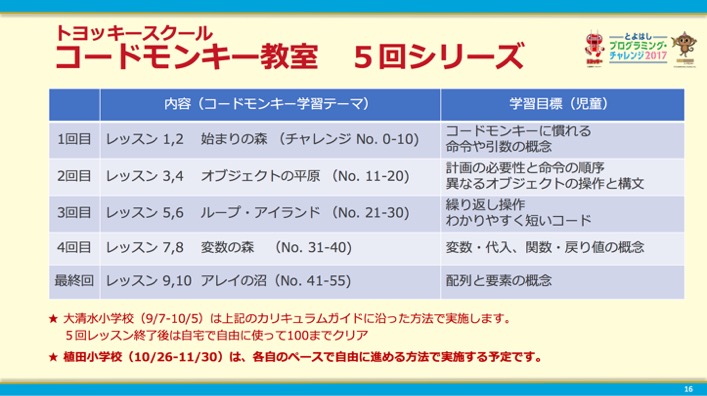

| �J���L������ | 7.5���� | �T�P��i1.5���ԁj x �T�� |

| �g�p�[���iPC�E�^�u���b�g�j�̋A�� |

���؍u�� ���ی�q�ǂ����� �u�g���b�L�[�X�N�[���v�@�F�@���؍Z��PC���[�� �I�[�v���u���ł̎g�p�[���F�@���ƎҎ������݁A����юQ���Ҏ������� |

|

1.1.1 �ړI

�v���O���~���O�̖��o���҂ł��w���҂ƂȂ�邱�Ƃ�ڎw���ĊJ������A�C�O�Ŏ��т̍����v���O���~���O�w�K���� CodeMonkey�i�R�[�h�����L�[�j�����p���邱�ƂŁA�s���̂���ł����v���O���~���O�����̊�������e���݁A���̈Ӌ`�𗝉����ėl�X�ȃ��x���̃����^�[�ƂȂ蓾�āA�������S���q�ǂ����������ꂩ�畁�ՓI�ɋ��߂���v���O���~���O�I�v�l�͂Ȃǂ�g�ɂ��邱�Ƃ��\�Ƃ���A�w�э����E���������̊y�������͋C�Ɗ����A�����w����ђn��l�ނ����p�����s�����Q���^�őn��グ��B

1.1.2 �w�i

�L���s�́A�s���Ƌ���ψ���̃��[�_�[�V�b�v�̂��ƁA�u�����ɉH�����q�ǂ��E��҂��������邽�߂̎�g�݁v��29�N�x�̏d�_���Ƃ̈�Ɉʒu�Â��āA�v���O���~���O����̐��i��錾�����B���{�̎�҂̖����A���Ȃ킿���{�Љ�̖��������E����v���O���~���O�����21���I�Љ�́u�ǂ݁E�����E�����v�ł���A��s���鐢�E�̗D�ꂽ����E�m���E�o���E�m�E�n�E��ϋɓI�Ɏ�����Ȃ���A�����w�E�n��l�ނ����p�����s�����Q���Ő��i����ׂ��ł���B

�R�[�h�����L�[�́AIT��i���C�X���G���ŊJ�����ꂽ�Q�[�~�t�B�P�\�V�����̃h�������v���O���~���O�w�K�v���b�g�t�H�[���ŁA�C�X���G���ł͑S�����w�Z�̕W�����ނɍ̗p����Ă���B����ɉ��B��č����͂��ߒ�����C���h�̌����w�Z�ł���������600���l�ȏ�̗��p���т�����B�܂����N�C�X���G���ł̓R�[�h�����L�[�̋��ނƐ��k�̊w�K������Ȃǂ̃��O�f�[�^�����p���ċ���Ȏ�Âɂ��v���O���~���O�R���e�X�g���J�Â���Ă���B

�W���p���E�g�D�G���e�B����(��)�́A�L���s�ɖ{�Ђ�u���A���E�̐�i�I�ȋZ�p�Ɛ��i����{�s��Ńr�W�l�X������x���`���[��Ƃł���A���̎��Ƃ̈�Ƃ��ăR�[�h�����L�[�̋Z�p�I��i���Ə������@���A���{�̃v���O���~���O����̔��W�̂��߂ɓ��{�����ւ̓����ƕ��y�g��𐄐i���Ă���B�܂����Ђ́A2016�N10���ɖ{�Ђ𓌋��s������В��̏o�g�n�ł���L���ֈړ]���A�L���s�𒆐S�Ƃ������E�̃n�C�e�b�N�Y�Ƃɂ��n���Đ��ɐϋɓI�Ɏ��g��ł���B

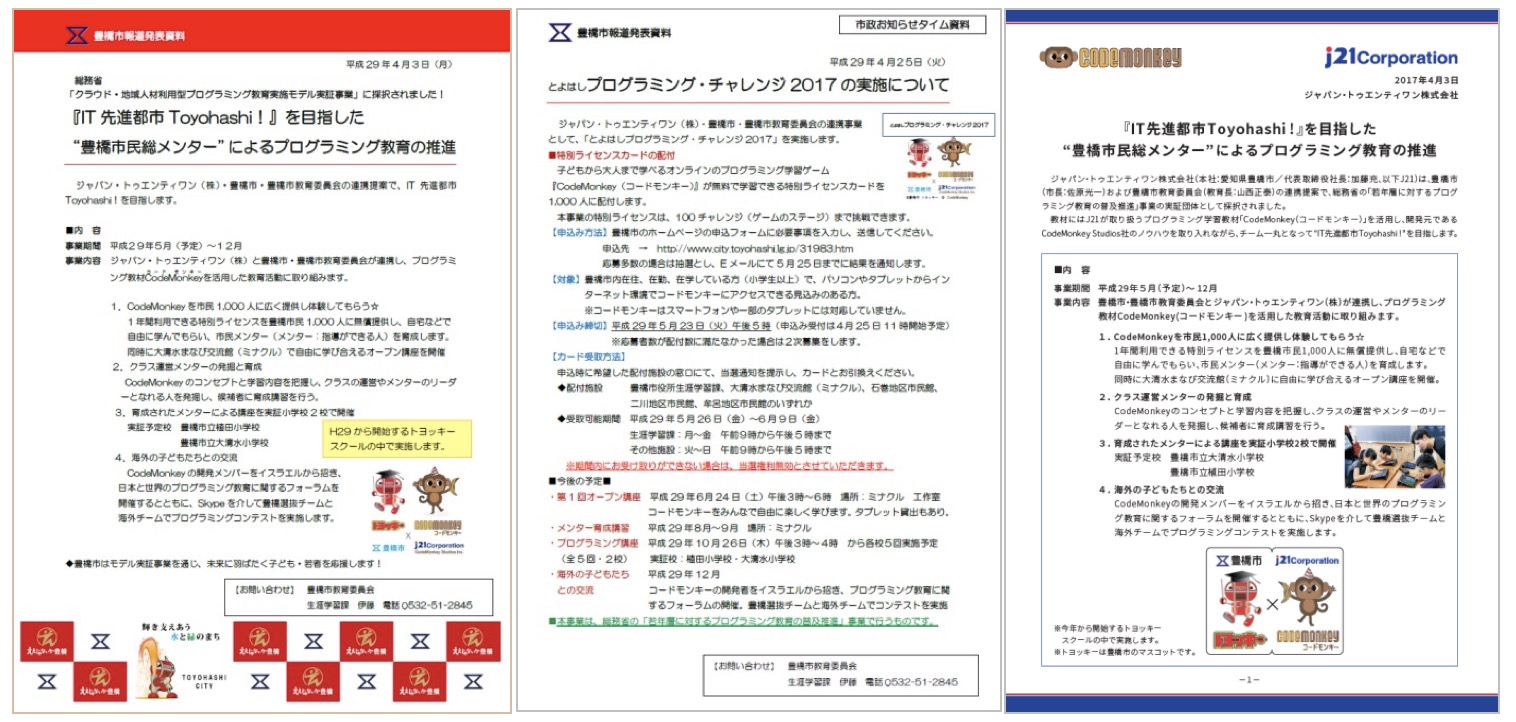

��L�̔w�i�ɂ��ƂÂ��A�u�L���s�v�u�L���s����ψ���v�u�W���p���E�g�D�G���e�B����������Ёv�̎O�҂��Γ��ȗ���ŘA�g��̂��\�����A�s�̎{�݂ƕ��ی�̋��������p���āA�R�[�h�����L�[�����ނɁA�s���ɂ��v���O���~���O�u�������L�S�̃t�F�[�Y�Ŏ�����B

1 �R�[�h�����L�[���s��1,000�l�ɍL�����A�����̎s�����v���O���~���O��̌�

2

�s�̐��U�w�K���_�u�~�i�N���v�����p�����I�[�v���u���ɂ��A�v���O���~���O����̕��L�����m�Ƒ��l�Ȏs�������^�[�̏����A���؍Z�ł̃v���O���~���O�u�������{���郁���^�[�l�ނ̔��@�ƁA�����^�[�琬�u�������{

3���؏��w�Z2�Z�i�L���s���吴�����w�Z�A�L���s���A�c���w�Z�j�̕��ی�q�ǂ������u�g���b�L�[�X�N�[���v�ɂ����āA2�̏C���҂��u�t�ƂȂ�A�v���O���~���O�u�������{

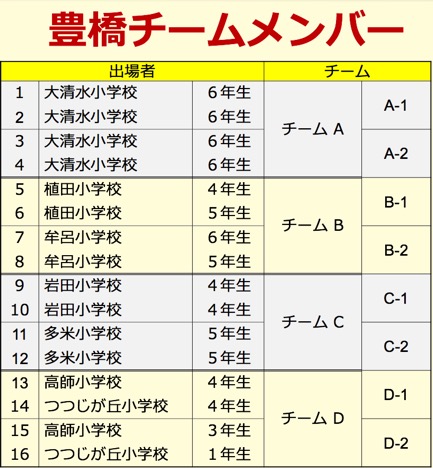

4 �C�O�i�C�X���G���j�̏��w���ƖL���s�I���`�[���ɂ��R���e�X�g���J��

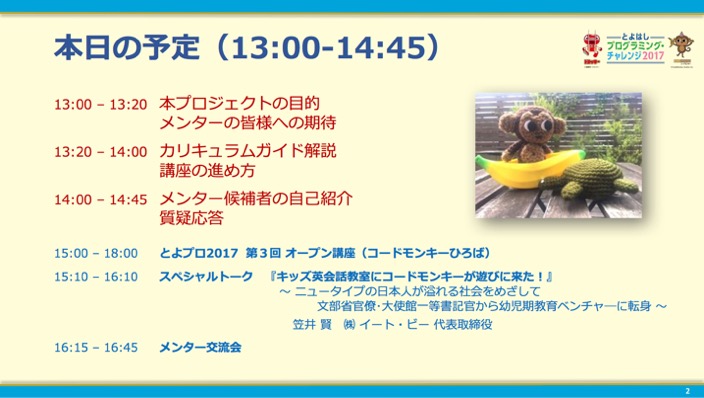

1.1.3 ����̉ۑ�F��

�y�ۑ�1�z�v���O���~���O����́A���I�ȋ�������ꕔ�̃����^�[�����ł��Ȃ��Ƃ̊����T�O�B

�y�ۑ�2�z�v���O���~���O�I�v�l�͂́A�l�̓K���Ɣ\�͍����ɂ߂đ傫������A�]���^�̈�Ďw���ɂ����I�ȋ���ɂ͌����Ȃ��B�����ōl����V�������炪�K�v�B

�y�ۑ�3�z���猻��́A�v���O���~���O����ȑO�ɁA�p�ꋳ��A�_���I�v�l�́A�ۑ�����́A�A�N�e�B�u���[�j���O�Ȃǂ̉ۑ肪�R�ς݂���A����炷�ׂĂւ̑Ή����s�\�Ȍ����B

�y�ۑ�4�z���{�̃v���O���~���O����̓O���[�o���Љ�炷�łɎ���x�ꂵ�Ă���B�Ő�[�̋Z�p�ƃm�E�n�E�����p���ĊJ������A�O���[�o���Ɏ��т���x�X�g�v���N�e�B�X�̊��p���A���{�̍��͋����ɕK���B

1.1.4 ��������e

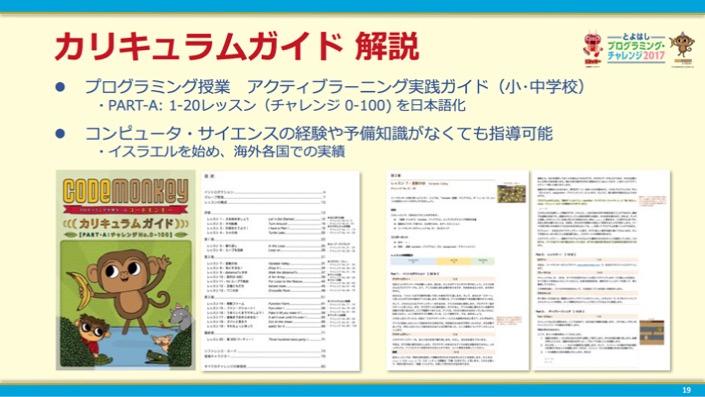

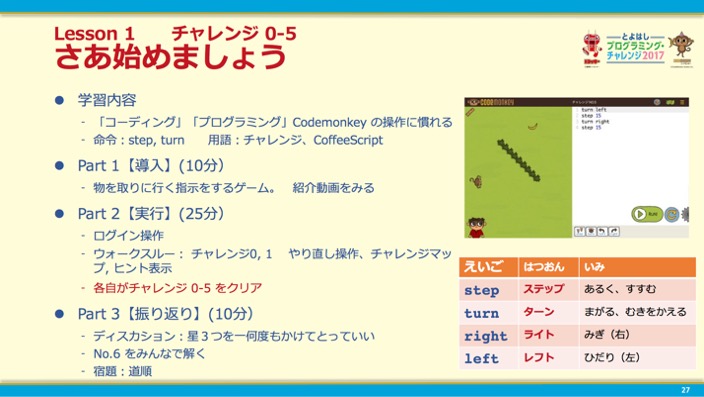

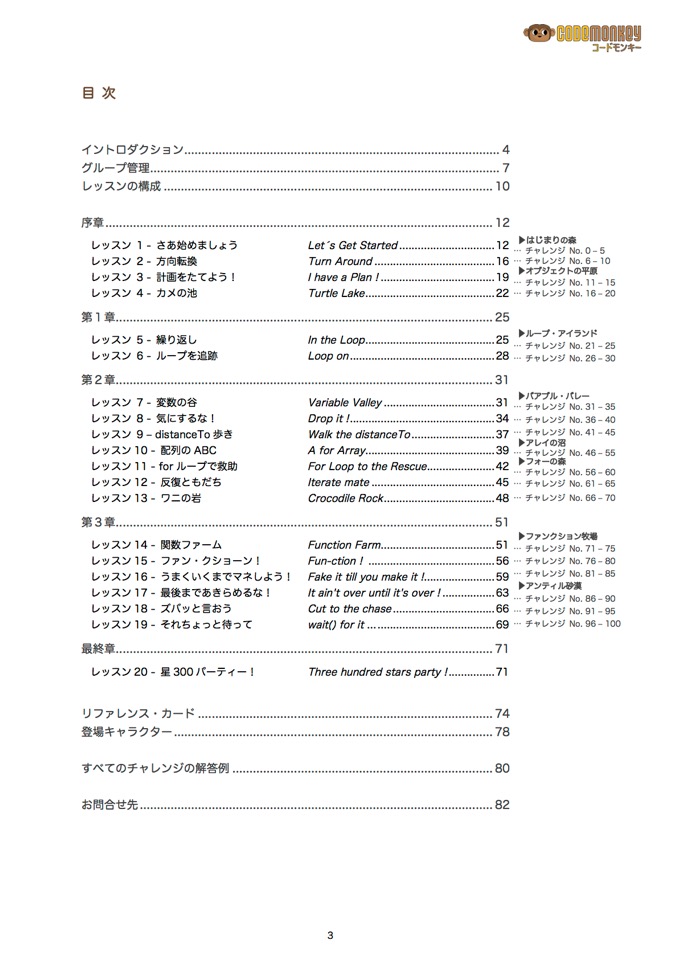

�O���[�o���Ɏ��т̂���v���O���~���O�w�K���ށu�R�[�h�����L�[�v�́A���{�ł������Ɋ��p���\�ł��邱�ƁA������g���Ďs���̒N�ł��������^�[�ɂȂ蓾�邱�ƁA�����ăR���s���[�^�T�C�G���X�̒m����L���Ȃ���ʎs���ł��A�N�e�B�u���[�j���O�̃N���X�^�c���ł��邱�Ƃ�������B

- �R�[�h�����L�[���g�p���邱�ƂŁA���O�m������i�̍u�`���邱�ƂȂ��A�Q�[�����o�ł���ł����y�����A�Ɗw�Ńv���O���~���O�̊�b���K���ł���B

- �R�[�h�����L�[���̂������^�[�琬��e ���[�j���O���ނƂȂ�A�������K�������͈͂ɂ����āA�N�ł����݂��ɋ��������w�э��������^�[�ƂȂ��B

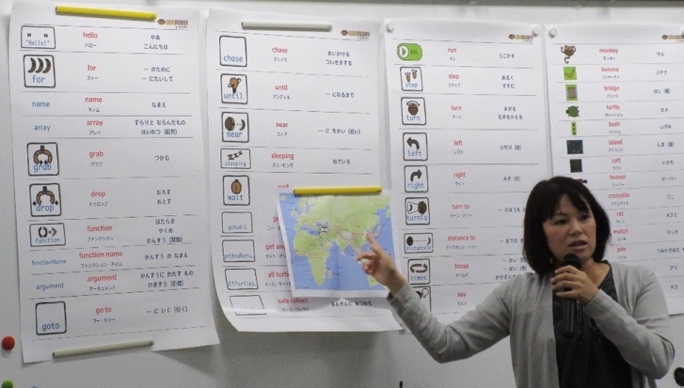

- �C�O�Ŏ��т���J���L�������K�C�h�ɂ��A�R���s���[�^�T�C�G���X�̒m����o�����Ȃ��Ă��A����ł����A�q�ǂ��������v���O���~���O�m�����w�ׂ�悤�Ɏw���ł���B�܂��A�y���݂Ȃ�����ۂ̃R�[�h�������āA���R�Ƀv���O���~���O�̊�b�T�O����ł���

�{���Ƃɂ��錟�́A�L���s���{�N�x���J�n�����A���ی�q�ǂ������u�g���b�L�[�X�N�[���v�i����ߒ��O�j�̈�Ƃ��čs�����B�Ȃ��A����ے����̃v���O���~���O����Ƃ��ẴR�[�h�����L�[�̎g�p���A�L���s���̏����w�Z���ꂼ��P�Z�ɂĎ��H�������s�������A����͖L���s�ɂ��\�Z�[�u�ł̎��{�ł���A�{���Ƃ̔��e�ł͂Ȃ����߁A�{���̑ΏۊO�Ƃ���B

1.2 ���{�̐�

1.2.1 �̐��}

1.2.2 ���؍Z�A����ψ���A���O���c�̂Ƃ̘A�g�ɂ���

�{�����f���̐v�ɂ������ẮA�L���s����ψ���̐��U�w�K�ۂ̘g�g�݂̒��Ŏ��{�ł���悤�ɍ\�z�����B�R���e���c�Ǝ��{���@�̊��ɂ��ẮA�����v���W�F�N�g�}�l�W���[�������ɁA�L���s����ψ���E���U�w�K�ۂƃW���p���E�g�D�G���e�B����������ЁiJ21�j�̃����o�[�łS���`�U���ɐ���ł����킹���s���A����ψ���哱�ɂ��^�c�ɂ��v���W�F�N�g�𐋍s�����B

�����ی�q�ǂ�������

���؍Z�Q�Z�́A�L���s������29�N�x���V���Ɏ��{������ی�q�ǂ������u�g���b�L�[�X�N�[���v�̍u����Ƃ��āA�v���O���~���O�������J�u������̂ŁA���؍Z�Ƃ̒����́A���ی�q�ǂ������̊��^�c��S������L���s����ψ���U�w�K�ۂ��s�����B

�����N���u�ƈ�́E�A�g�������ی�q�ǂ������́A���ׂĂ̏A�w���������ی�Ɉ��S�E���S�ɉ߂����A���l�ȑ̌������Ȃǂ��ł���悤�A�����Ȋw�Ȃƌ����J���Ȃ����i���鎖�ƂŁA�����E�q��āE���炪�A�g���ď��w�Z�̗]�T�����Ȃǂ����p���Ēn��̑��ʂȐl�ނ̎Q��Ďq�ǂ������ɗl�X�Ȋw�K�E�̌��x�����s�����̂ł���B

����A�{�N�x���J�Â���g���b�L�[�X�N�[���̍ŏ��̎��{�Z�ł���A�c���w�Z�Ƒ吴�����w�Z�̂Q�Z�����؍Z�ƂȂ�A�E����c�ōZ���E�����̑S���E�����s�݂ƂȂ閈�T�ؗj���̕��ی�̎��Ԃ����p���A�w�Z��PC���[���𗘗p���ăv���O���~���O�u�������{���邱�ƂƂ����B���������̎��Ԃ��̏ꏊ�Ŏq�ǂ������Ƀv���O���~���O���w���ł���l�ނ������ɒT�����Ƃ͍���ł���A�v���O���~���O�ɊS�̂���n��̑��l�Ȑl�ނ@����ׂ��A�{�����f���Ŏs�������^�[���琬���邱�ƂɂȂ����B�@�Q�lURL:http://www.city.toyohashi.lg.jp/32005.htm![]()

�����U�w�K���_�����p�����y�j���̋��犈����

�{�����f���ł͎��{���Ԓ��A�����ŏI�y�j���Ɏ��؍Z����̖L���s�吴���܂Ȃь𗬊فu�~�i�N���v*�ɂāA�q�����炨�N���܂ł��W���A�R�[�h�����L�[���g���ăv���O���~���O�̊w�э���������R�[�����L�[�L��ƁA�u�t�ɂ��v���O���~���O����Ɋւ���X�y�V�����g�[�N�i�u����j���s���I�[�v���u�����J�Â����B����͕��ی�q�ǂ������Ɠ��l�ɁA�L���s����ψ���U�w�K�ۂ��NJ����鐶�U�w�K���_�u�~�i�N���v�ł́A�y�j�������p�������犈�����f�����Ƃ̈�ŁA�����Ȋw�Ȃ́u�y�j���̋��犈�����i�v�����v���A�w�Z�E�ƒ�E�n�悪�A�g���Ďq�ǂ������ւ̋��犈�����s���Ă�����̂ł���B�{�ݓ��̖���LAN�Ǝs�������L�̑ݏo�p�^�u���b�g�[��iPad Air2�����p�����A�s�Ƃ��Ă����߂Ă̎s�������v���O���~���O�w�K�x���̎��g�݂ł���B

���u�l�Ɛl���Ȃ��A���킢�̗ւ��L����A�n��Ƌ�������{�݁v���R���Z�v�g�ɁA2015�N�S���ɐ��U�w�K�̋��_�A�n��̃V���{���ƂȂ�{�݂Ƃ��ĖL���s���ݒu�B

�Q�lURL�Fhttp://www.city.toyohashi.lg.jp/30311.htm![]()

���n��l�ނ����p�����w�Z�O�̋��犈���̐��i��

�L���s����ψ���ł́A��L���Ƃɂ����Ďw���ҁE�u�t�����Ǘ����n��l�ނ����p���Ă���B�{�����f���ň琬�����s�������^�[�́A���N�x�ȍ~�̃v���O���~���O�u����S���n��l�ނƂ��Ċ��҂����B

�@�Q�lURL:http://www.city.toyohashi.lg.jp/8061.htm![]()

�����c�̂Ƃ̘A�g��

�{���{���f���́AJ21�ږ�ł���L���Z�p�Ȋw��w�̍��������̊�旧�Ăɂ����̂ł���A����w���ȉ��̋��͂��B

������w�@�l �L���Z�p�Ȋw��w�ihttp://tut.ac.jp![]() �j

�j

1 �����F���@�L���Z�p�Ȋw��w�����E�X�[�p�[�O���[�o����w���i�����i����w�E���H�w�C�m�ے��C���j

�{�����f���̊�旧�āE����PM�B���g�̃v���O���~���O�w�K�o���ƁA1982�N����IBM�ɂ�����32�N�Ԃ̋Ζ��ɂ����鐻�i�J������r�W�l�X�܂ł̃O���[�o���Ȍo���A���݂̑�w�ł̐E������A�����̃v���O���~���O�w�K�̕K�v���������Ă����B�R�[�h�����L�[�Ƃ��̃J���L�������K�C�h�����ۂɎ�ɂ��āA�v���O���~���O���ނƂ��Ă̊����x�̍�����F�����A�{���f���Ă����B

2 �Γc�� �L���Z�p�Ȋw��w �����w��/���ʌږ�/���_����

��N�x���L���s����ψ���E���璷�̃A�h�o�C�U�[���S���A�n��̊w�Z����̔��W���x���B�{�����f�������̂��߂ɁA�L���s�E����ψ���ȂNJW�҂Ƃ̃p�C�v���Ƃ��ċ��͂��B���f�����{�ɂ����Ă������^�[�ւ̎w���ƃT�|�[�g���B

3 �L���Z�p�Ȋw��w �R���s���[�^�[�N���u�ihttp://tut-cc.org/![]() �j

�j

�s�������^�[����܂ł̊��ԁA�I�[�v���u���ɎQ���̎q�������l�܂ŁA�ɃR�[�h�����L�[�i�v���O���~���O�j�̃����^�[�E�w���҂Ƃ��ăR���s���[�^�[�N���u�̊w���R���̋��͂��B������₷�����J�ɋ����Ă����ƎQ���҂�����]�����ǂ��A�w�������w������̓v���O���~���O�������邱�Ƃ̊y������m�����Ƃ̊��z���B

4 �L���Z�p�Ȋw��w �����}���فE�}���`�v���U (http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/multiplaza.html![]() )

)

�{�����f���̍Ō��2017�N12���ɊJ�Â����A�L���ƃC�X���G���̎q�ǂ��B�ɂ��v���O���~���O�R���e�X�g�i��q�̃X�e�b�v4�j�̉��Ƃ��Ē����B

�@�@�L���s���Ɏ��m���đ����̗����҂ƎQ���҂邽�߂ɁA�ȉ��̒c�̂Ȃǂɂ��L��E�`���V�z�z���̋��͂��B

1 �L���s����ψ���̐l�ރl�b�g���[�N�i�������A�ْ��A�Ȃǁj

2 CoderDojo �L�� - �L���n����w�@�o�c�w�� ���䐳�������@�ihttp://ba.sozo.ac.jp/archives/proj/imaiproj![]() �j

�j

3 ���m�����w�@ICT�����ՃZ���^�[ �����G������/�Z���^�[��

4 Code for MIKAWA�ihttps://uzura.org/![]() �j

�j

�L���s���͂��߁A���O�͂Ŋ���IT�E���̂Â���n�̃G���W�j�A���w�̌����ҁA�s���E���Ȃǂ��A�t�^�[�t�@�C�u�ɏW���AIT���g���Ă܂��Â���ɍv�����邱�Ƃ�IT�Y�Ƃ̔��W��ړI�ɁA�~�[�e�B���O��C�x���g�����I�ɊJ�ÁB�I�[�v���u���ŃR�[�h�����L�[�i�v���O���~���O�j�̃����^�[�E�w���҂Ƃ��Ă����͂��B

1 ���O�͍��b��ihttp://www.konwakai.jp/index.html![]() �j�E�@�L���s���H��c��

�j�E�@�L���s���H��c��

���O�͂����_�Ƃ����ƁE��w�E�n�������́ENPO���̌𗬂̏��݂��n��̎����\�Ȕ��W�Ɋ�^���閯�Ԓc�́B����Ŗ{�����f���̔��\���s���A�n���o�ϊE�փv���O���~���O����̕K�v�����[�ւ��x���������B

2 �i���j�T�C�G���X�N���G�C�g�ihttp://www.tsc.co.jp/![]() �j

�j

�L���ł̐V�Y�Ƒn�o��ڎw���āA���m���E�L���s�E���{����������s�y�і��Ԋ�Ƃ̏o���ɂ��ݗ����ꂽ��R�Z�N�^�[��ЁB�n��Y�ƈ琬�x���̂��߂̋��_�{�݂ł���u�L���T�C�G���X�R�A�v���^�c���A�Y�w������������n��Y�Ǝx���̂��߂̎��Ƃ��s���B�T�C�G���X�N���G�C�g�̃p�\�R�����[���A���[�J�[�Y���{�Ȃǂ̊��p��R���{���[�V������ʂ��āA�����f���I����̃v���O���~���O����̌p���I�Ȋ����W�J�̘A�g�̉\�������㋦�c���Ă����\��B

1.3 ���{�X�P�W���[��

2. �����^�[�̈琬

2.1 �琬�����^�[�T�v

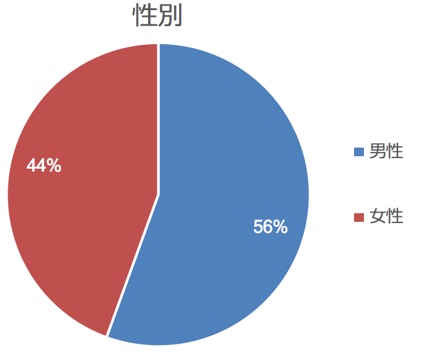

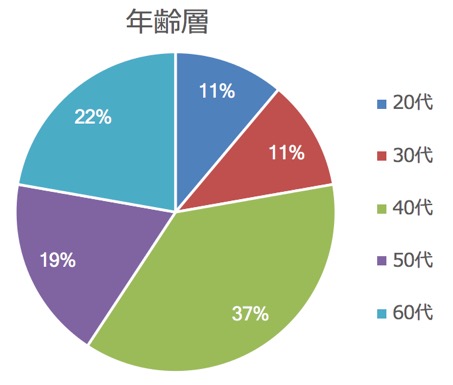

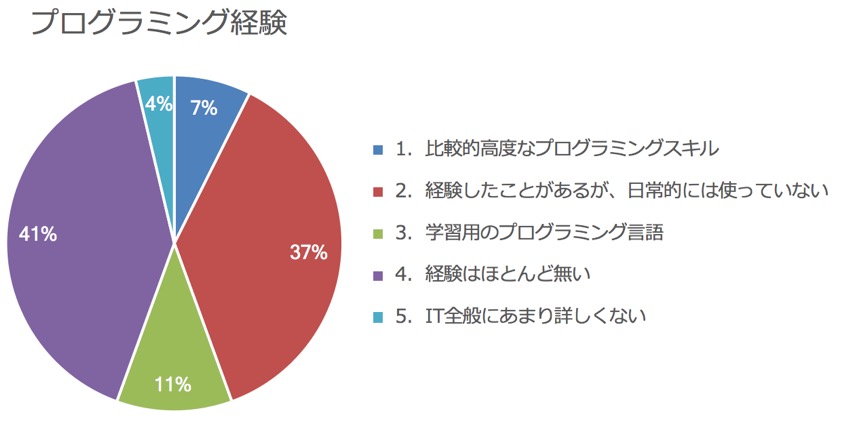

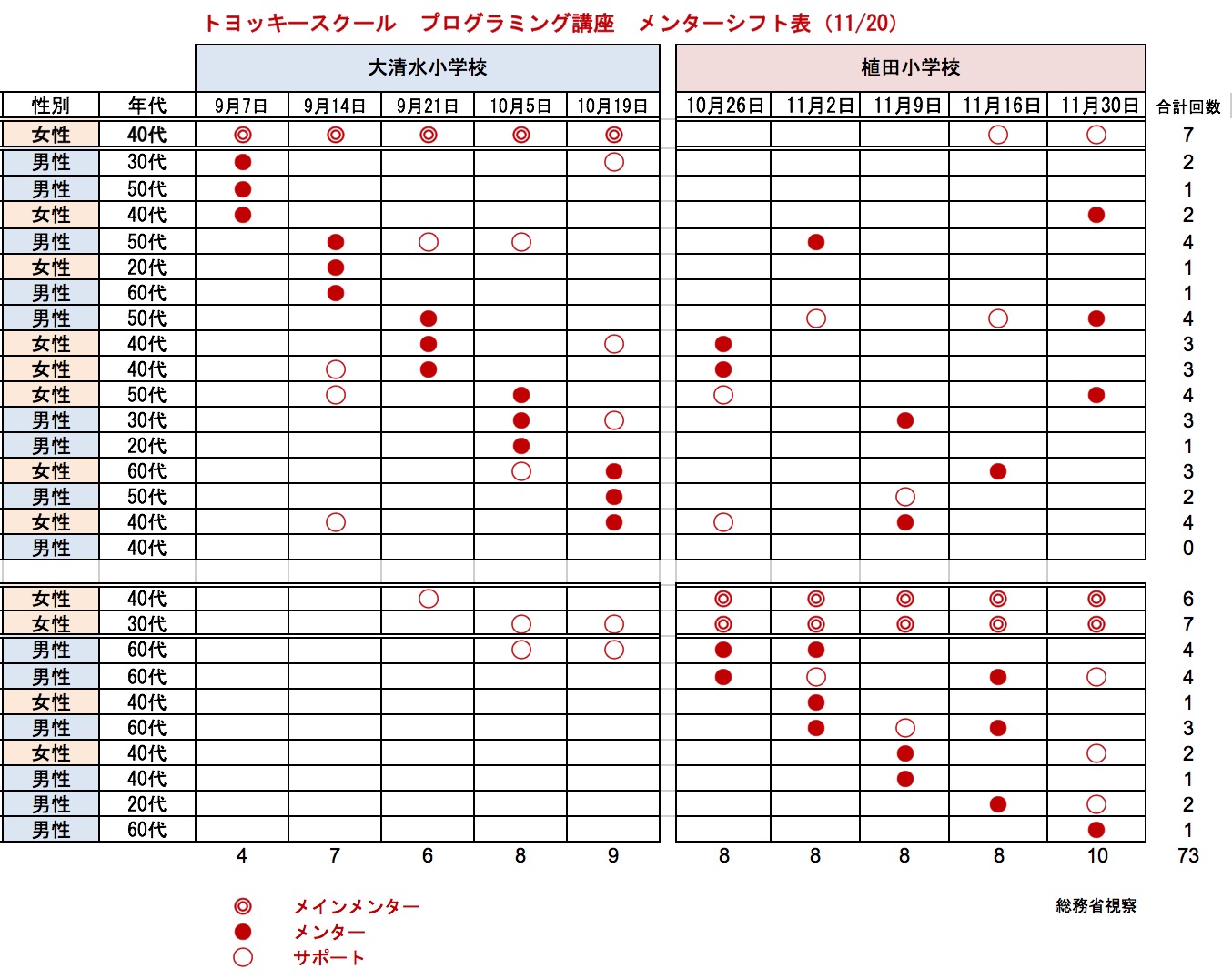

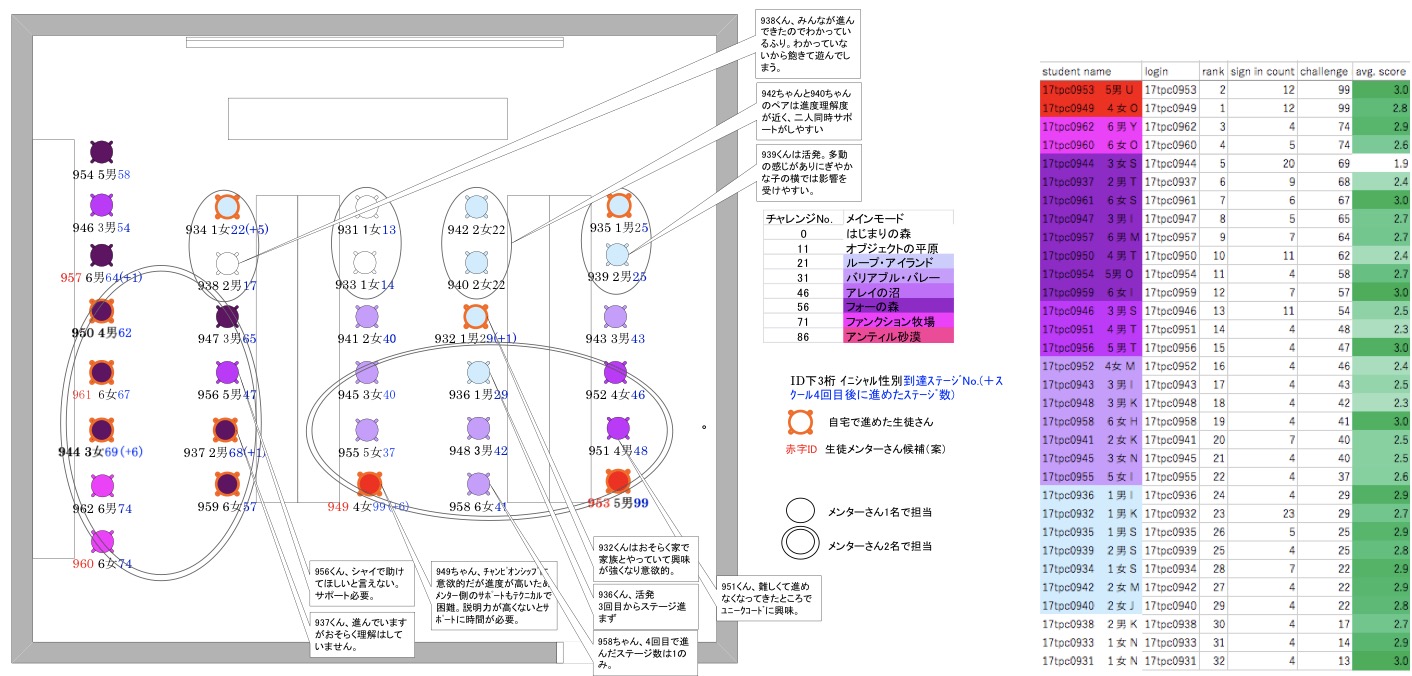

�R�[�h�����L�[�̓��ʃ��C�Z���X���s��1,000�l�ɍL���z�z���ăv���O���~���O���܂��̌������Ă��炢�A����ɂ�葽�l�Ȏs�������^�[�����������B���̒�����A�g���b�L�[�X�N�[���ŃR�[�h�����L�[���g�����v���O���~���O�u���̃����^�[�ƂȂ��]�҂����L�����ŕ�W�����Ƃ���A20��̊w������40�E50��̎�w�⎩�c�ƁA60��̑ސE�҂܂ŁA���L���w�̈�ʎs�� 27�� ������A�S���������^�[�Ƃ��č̗p�����B

�������^�[��W������

- ���ʃ��C�Z���X���擾���A�R�[�h�����L�[��100�`�������W�܂ŏI�������l�܂��͏I�����錩���݂̂���l

- 20�Έȏ�̐l�ŁA�q�ǂ������Ƀv���O���~���O�̊y������`�������l

- ���؍Z�ł̃g���b�L�[�X�N�[���E�v���O���~���O�����̃����^�[�Ƃ��ĎQ���ł����

2.2 �����^�[�̕�W

��W�͈ȉ��̃X�e�b�v�ōs�����B

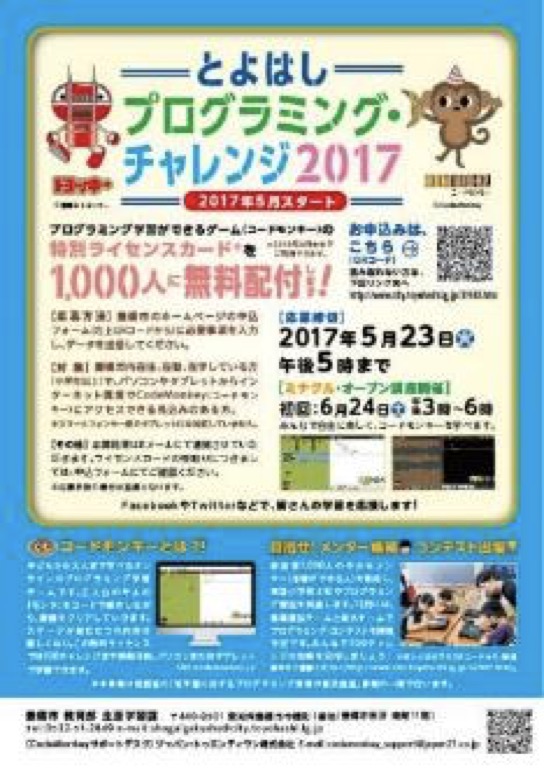

���X�e�b�v1 �R�[�h�����L�[�̃��C�Z���X���s��1,000�l�ɒ��A�����̎s���Ƀv���O���~���O��̌����Ă��炤

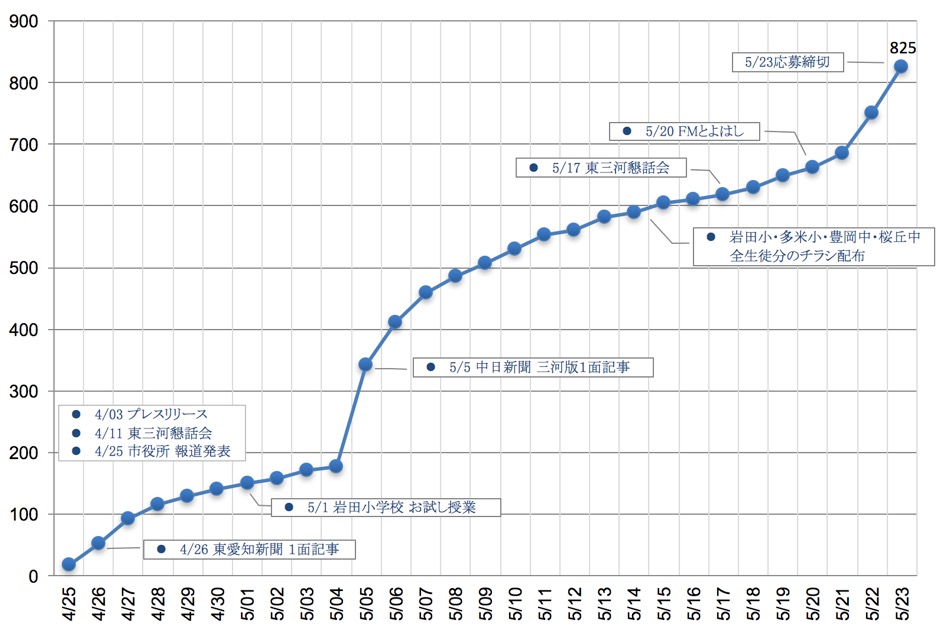

�{�����f���͂܂��A���ʃ��C�Z���X�J�[�h�̏����Ǝs���ւ̃v���W�F�N�g���m�A��W�A���C�Z���X�J�[�h�z�t����n�܂�B�s���ɐe���݂������Ă��炦��悤�ɁA�u�Ƃ�͂��v���O���~���O�E�`�������W2017�v�A���� �u�Ƃ�v��2017�v�Ɩ��t���A�Q����1,000������v�����[�V������2017�N4��25������J�n�����B����Ґ��ւ̌��O�����������A�v���X�����[�X��e�탁�f�B�A�ł̎��m�A����2017�N5���T���̒����V���ւ̌f�ڂ��傫�Ȍ_�@�ƂȂ��āA�P������825���̉��傪�������B���̌�lj���50�����W���čŏI�I��875��������A�c��̃��C�Z���X�͎��؍Z�ł̎����ƊW�҂ɏ[�Ă��B

���Q����W�Ɣz�t���@��

��W���ԁF2017�N�S��25���`�T��23��

�\�����@�F�L���sHP�̐\���t�H�[���@URL:http://www.city.toyohashi.lg.jp/31983.htm![]()

�P�N�ԃv���O���~���O���ނ��w�K�ł�����ʃ��C�Z���X�J�[�h��1,000�l�ɖ����Ŕz�z���܂��I

������@�F�L���s�̃z�[���y�[�W�̐\���t�H�[���ɕK�v��������͂��A���U�w�K�ۂփf�[�^�𑗐M���Ă��������B

�@�@�ہF�L���s���ݏZ�A�A�݊w���Ă�����i���w���ȏ�j�ŁA

�C���^�[�l�b�g����CodeMonkey�ɃA�N�Z�X�ł��錩���݂̕�

������F2017�N5��23���ߌ�5��

�����ԁF2017�N5��26���i���j�`6��9���i���j9�F00�`17�F00

���ꏊ�F�J�[�h�͈ȉ��̎{�݂Ŋ�]�����z�z�ꏊ�Ŕz�z���܂��B

�L���s�������U�w�K�ہA�吴���܂Ȃь𗬊� �~�i�N��

�Ί��n��s���فA���n��s���فA���C�n��s����

���̑��F���匋�ʂ�E���[���ɂĒʒm���܂��B�i���命���̏ꍇ�͒��I�j

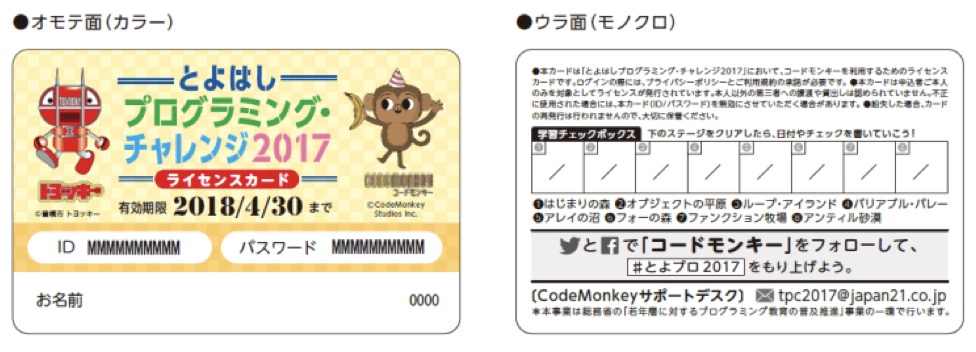

�����ʃ��C�Z���X�J�[�h��

�R�[�h�����L�[��200�`�������W�܂ł�����̍ŏ���100�`�������W�܂ł��P�N�ԗ��p�ł�����ʃ��C�Z���X1,000��CodeMonkey Studios�Ђ��p�ӂ��A���̃��C�Z���X��p�̓W���p���E�g�D�G���e�B�����i���j�����S�����BID�ƃp�X���[�h���L�ڂ������C�Z���X�J�[�h��1,000�����삵���B

������w�K�x����

�@���C�Z���X�J�[�h�ɐ�������Y�t���A�C���^�[�l�b�g����Web�u���E�U�[������A�����E��ȂǂŁA���ł��ǂ��ł��u�Q�[�����o�v�Łu�v���O���~���O���w�K�ł���v���Ƃ����m�����A�L���s���Ɂu�v���O���~���O�v�Ɋ���e����ł��炤���Ƃ�_�����B

�ȉ��̕��@�ōL���s���Ɏ��m�����B

1���\�@2�`���V�z�z�@3�L���sHP�ł̍��m�@4Facebook�L���@5���f�B�A�f�ځE�n���c�̂ւ̍��m�@

1 ���\

��2017�N4���R�� ���\�i�̑��v���X�����[�X�j

�L���s���\http://www.city.toyohashi.lg.jp/31267.htm![]()

J21���\https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000010261.html![]()

��2017�N4��25�� ���\�i�Ƃ�͂��v���O���~���O�E�`�������W2017���{�ڍׁj

http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/49109/![]()

2 �`���V�z�z�@

�z�z���F5,500��

�z�z�ꏊ�F�A�j�s�E�w�Z�W�i�L�҉�E�s�c��E��������w�EPTA���j

�C�j�s���z�t�p�i�s���فA�e��{�݂Ȃǁj

�E�j���U�w�K���_�~�i�N�����Ӂ@�܂荞�ݔz�t�@

�G�j�ߗ����w�Z�ւ̔z�z

3 �L���s�z�[���y�[�W�@�@http://www.city.toyohashi.lg.jp/32007.htm![]()

�{���Ƃ̐i���̕���C�x���g�̍��m�A�e���W�E����Ȃǂ́A��{���ׂĂ���URL�̖L���s�̃z�[���y�[�W���s�����B

4 Facebook�L���iJ21�j

�o�e���� 2017�N4��26���`5��23��

�^�[�Q�b�g �L���s�ݏZ�́u�n�C�e�N�v�uIT�v�u����v�Ȃǂɋ����������Ă���Facebook���[�U�[�Ƀ^�[�Q�e�B���O�B

�i�� 3,886�l�Ƀ��[�`�A270��̃G���Q�[�W�����g�i�����ˁI�E�R�����g�E�V�F�A�E�ڍ׃N���b�N�̍��v�j

5 ���f�B�A�f�ځE�n���c�̂ւ̍��m��

�������m�V���@ 2017�N�S��26�� �P��

�������V���@ �T���T���@�O�͔łP��

�i���摜�����j

��ICT����j���[�X�@4��4���@http://ict-enews.net/2017/04/4japan21/![]()

������ƒ�V���@4��12���@http://www.kknews.co.jp/wb/archives/2017/04/codemonkey1000.html![]()

������V���@4��20���@https://www.kyobun.co.jp/news/20170420_06/![]()

��FM�L�� 5��20���@�u�Ƃ�͂��v���O���~���O�E�`�������W2017�v�@https://www.tut.ac.jp/audio/170520.mp3![]()

�����O�͍��b�� �Y���w�𗬃T����PR�^�C���@�@4��11���A5��17��

���L���s���H��c���@�c�����H��@ 7��14��

�����ʃ��C�Z���X�J�[�h�ւ̎s���̉��偄

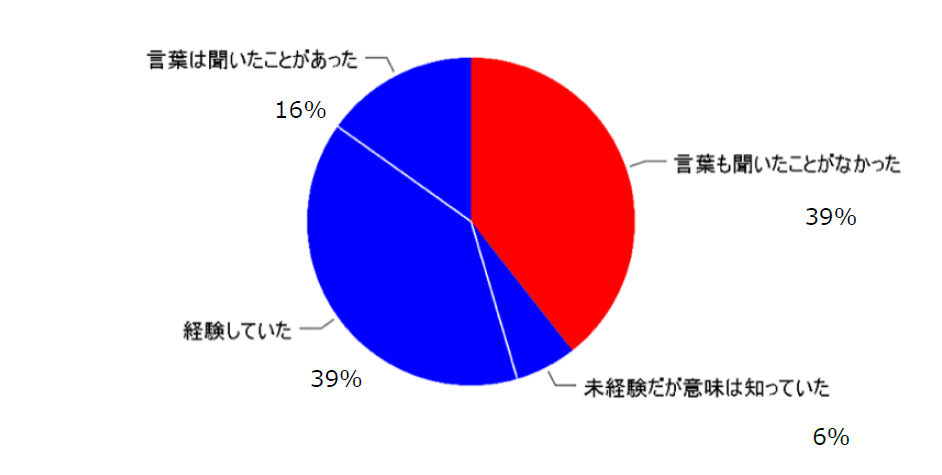

2017�N�S��25���`�T��23���́A�\�����ݎ�t���Ԓ��̉���Ґ��̐��ڂ͉E�}�̒ʂ�ŁA�ŏI�I��825���̉��傪�������B���̌�lj���50�����W���č��v 875�� �ւ̔z�z�ƂȂ����B

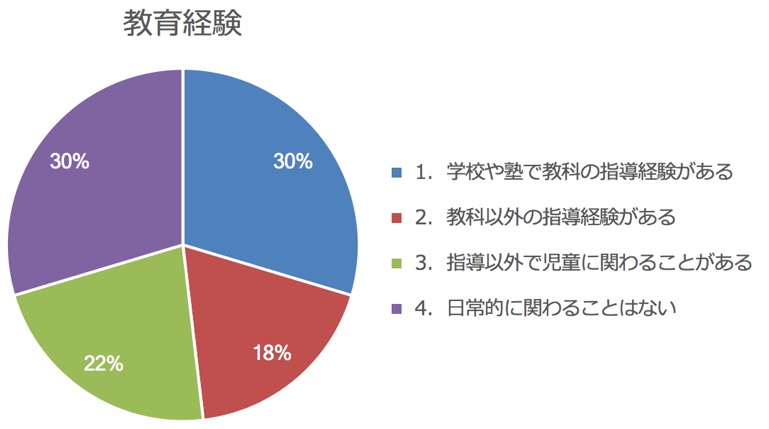

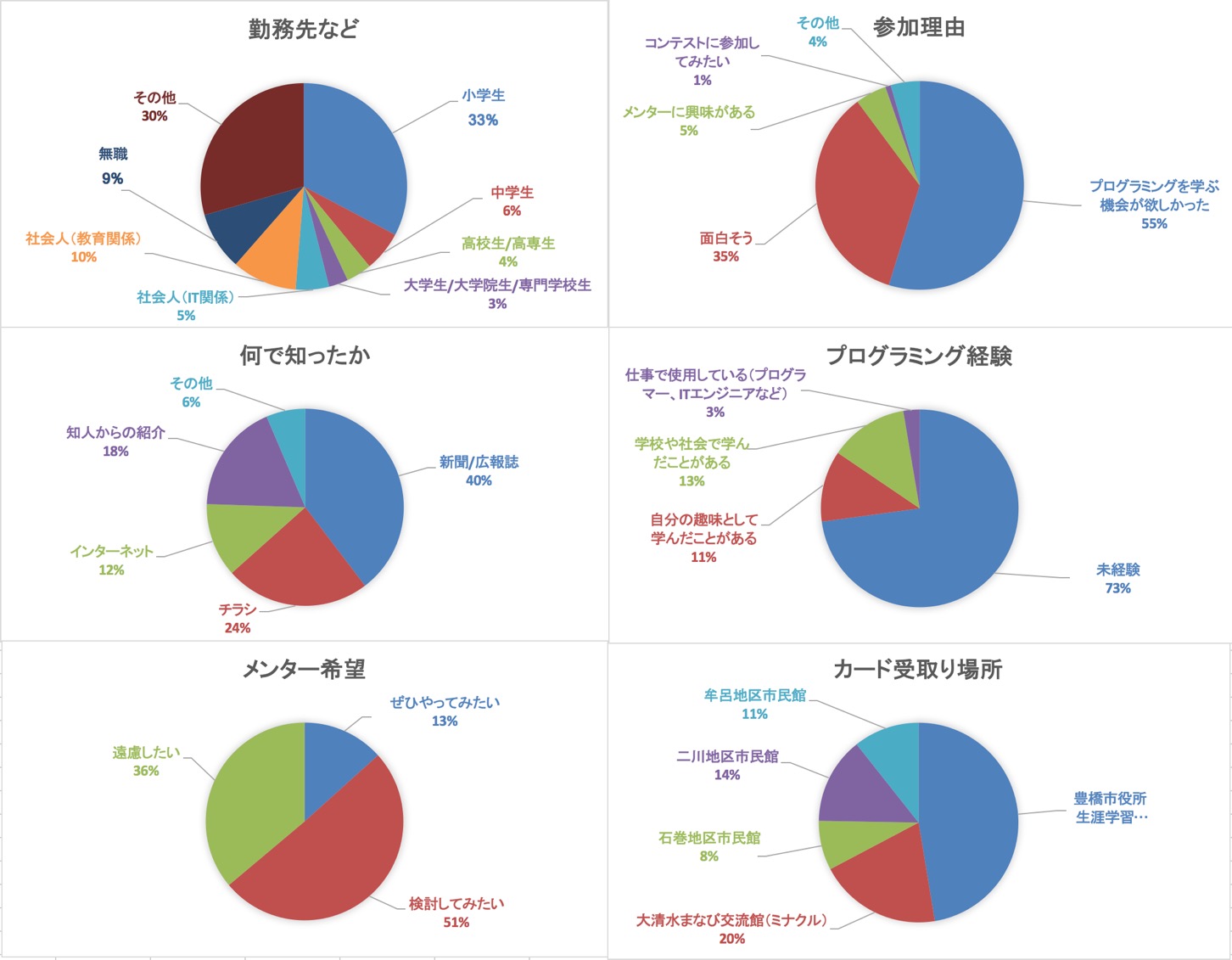

�\�����ݎ�825���̑����͈ȉ��̒ʂ�ł���B�����ȏオ�v���O���~���O���w�ԋ@��~���������A75%�̓v���O���~���O���o���B���w����30%(�v���O���~���O��̌������������߂ɐe���\����)�A�������Љ�l���ł���A�s����ʂ̃v���O���~���O����Ɋւ���ӎ����ɂ߂č������Ƃ����������B

��SNS�ƌ��R�~���ʁ�

�n�b�V���^�b�O

�u���Ƃ�v��2017�v�A�u#�R�[�h�����L�[�v�̃L�[���[�h�����C�Z���X�J�[�h��`���V�Ȃǂ�PR���A�Q���s����l�ЂƂ肪���Ԉӎ��ƈ�̊��������A�u�s���v���u�Ƃ�v���v��グ�čs���Ƃ�����C���̏����Ɗ�����S�|�����B���̌��ʁA�{���Ƃɂ��ău���O��SNS�ŐϋɓI�ɔ��M���鐔���́u�Ƃ�v���E�A���o�T�_�[�v���a�������B

�u���O�Q�lURL�F

1

http://norakura1.com/2017/06/04/post-269/![]()

2

http://toyopuro-okan.hatenablog.com/entry/2017/05/26/123315![]()

3

http://trialvillage.net/![]()

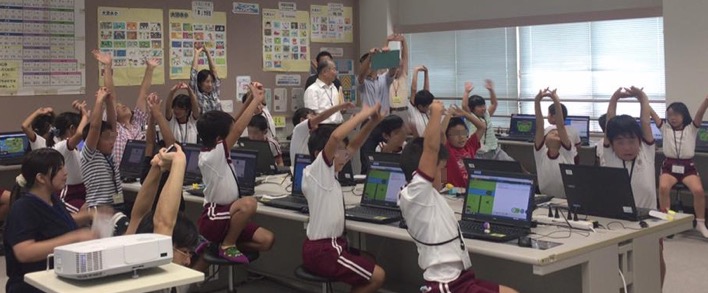

���X�e�b�v2 ���U�w�K���_�����p�����I�[�v���u���Ńv���O���~���O�w�K��グ�A���l�Ȏs�������^�[������

�L���s�̐��U�w�K���_�A�吴���܂Ȃь𗬊فu�~�i�N���v�ŁA�R�[�h�����L�[�����R�Ɋw�э����𗬂ł���I�[�v���u�������I�ɊJ�Â��A�s���ɂ��v���O���~���O�w�K��グ���B

���L���s���錾�ɂ�� �u�Ƃ�v��2017�v �J��ƃI�[�v���u���X�^�[�g��

2017�N6��24���ɁA�u�Ƃ�͂��v���O���~���O�E�`�������W2017�v �̊J����s���A�{���Ƃ̐����ƈӋ`�̍u�����J�ÁB

�����̗l�q��YouTube��Facebook�Ń��C�u�z�M���s�����B

�����F2017�N�U��24���i�y�j15���`18��

���e�F

1 �����s���A�R�����璷�AJ21�����В��ɂ��J��錾, CodeMonkey Studio�{�Ђ���̃r�f�I���b�Z�[�W

2 ����PM�ɂ��X�y�V�����g�[�N

3 �R�[�h�����L�[�Ђ�i�v���O���~���O�w�э����̏�j

���ꐔ�F��200��

���m�F

1 ���ʃ��C�Z���X�擾�҂ւ̃��[���}�K�W���z�M�@�U���W���A21��

2 �L��Ƃ�͂��@2017�N�U��15�����@�ق�

https://cccc.backshelf.jp/bookview/?filseq=3302![]()

���e�F

1 �J�https://www.youtube.com/watch?v=YPWsiyjrRds![]()

�X�y�V�����g�[�N �u�Ƃ�v��2017���ĂȂɁH�I�v�@�@

���I�[�v���u���̊T�v��

�{���Ƃ̎��{���Ԓ��i2017�N6������11���܂ł̍ŏI�y�j���U��j�ɁA���؍Z����̖L���s�吴���܂Ȃь𗬊فu�~�i�N���v�ɂāA�q�����炨�N���܂ł��W���A�R�[�h�����L�[���g���ăv���O���~���O�̊w�э����ƁA�u�t�ɂ��u������s���I�[�v���u�����J�Â����B

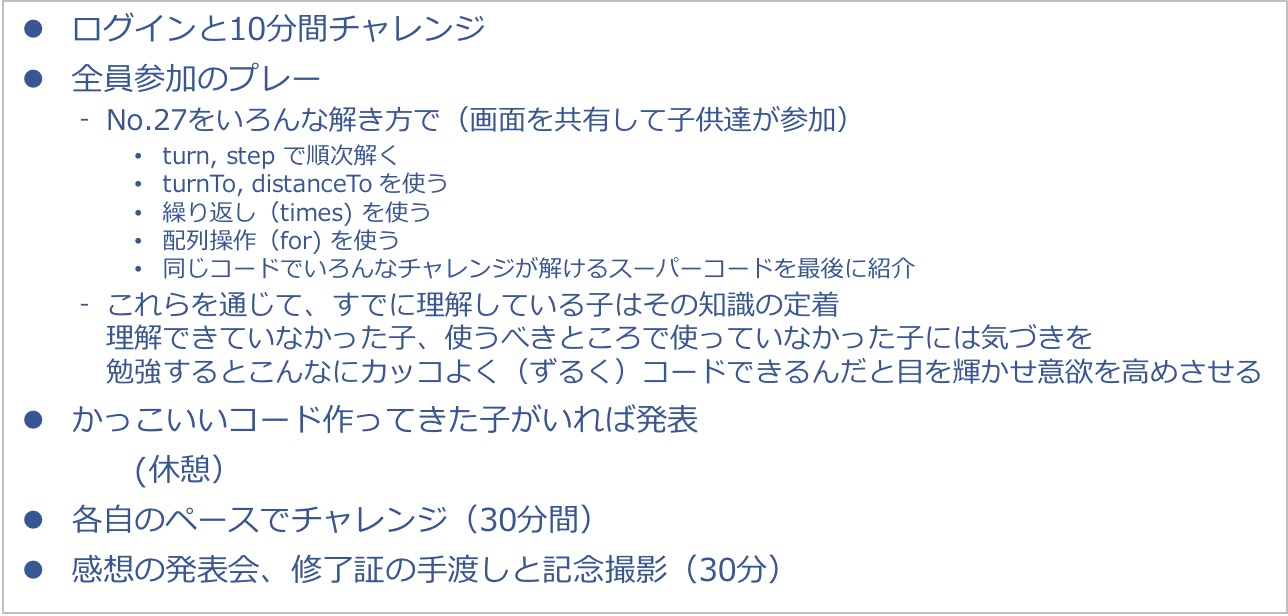

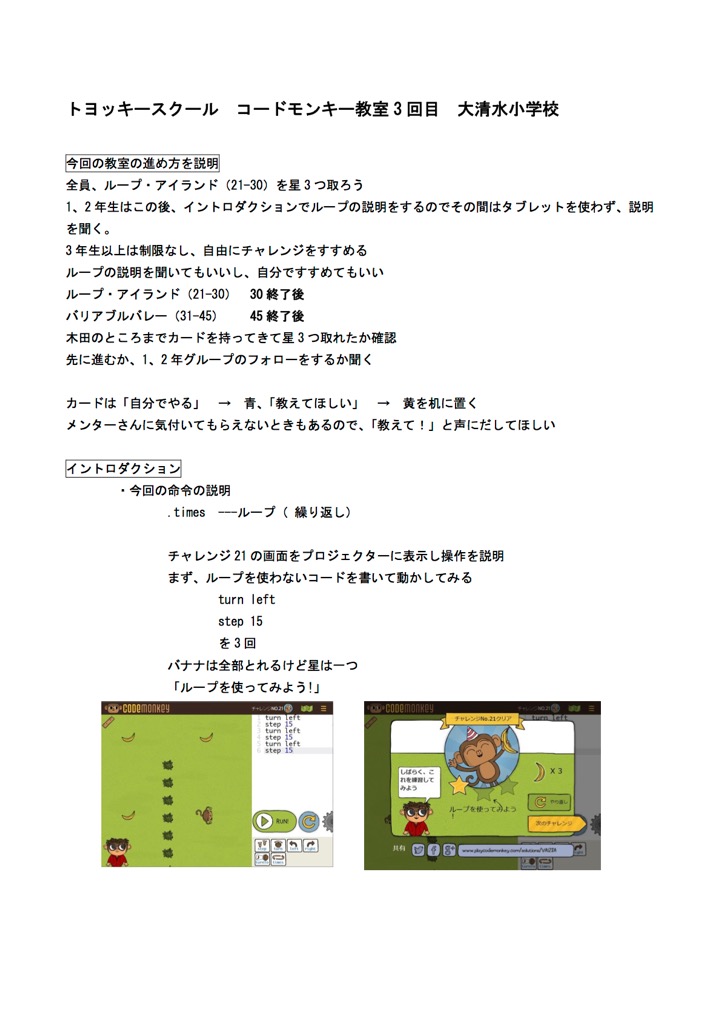

1 �@�u�R�[�h�����L�[�L��v���J�݂��āA�l���L�[���̎������݁A����ё݂��o���p�̖L���s���L��iPad Air2�ƖL���Z�ȑ�̃m�[�g�u�b�NPC�ŁA�{�ݓ��̖���LAN�܂��͎��g�̌g�уl�b�g���[�N�ɐڑ����ăR�[�h�����L�[���w�K��������J�݂����B����ɂ��A�N���E�h���ɂ�鎩��w�K�ƃT�|�[�g�ɉ����A�Ζʌ𗬂ɂ��w�э������\�Ƃ��A�s�����Q���ɂ��v���O���~���O����ւ̗����ƁA���������E�w�э����̊�����A�s�������^�[�̏������s�����B�R�[�h�����L�[/�v���O���~���O�ɏڂ����t�@�V���e�[�^��z�u������҂ւ̎���ւ̑Ή��Ǝw���ɓ��������B10����11���́A12���̃C�X���G�����w���Ƃ̃v���O���~���O�R���e�X�g�i�Ƃ�v��2017�`�����s�I���V�b�v�j�Ɍ������v���O���~���O�����̂��߂̃u�[�g�L�����v�����{�����B

2 �u�X�y�V�����g�[�N�v�Ƃ��āA�v���O���~���O����Ɋ֘A����b������u�t�w�������āA��ʎs���y�у����^�[�u�]�Ҍ����Ƀv���O���~���O����̕K�v������H��Ȃǂ̍u������s�J�Â��āA�s���̈ӎ��ƒm�������߂��B�u����YouTube��Facebook�Ń��C�u�z�M���s���A����͗���ł��Ȃ������l��s���O�̐l�������ł���c�[���i���ށj�Ƃ��Č��J���Ă���B�g���b�L�[�X�N�[���ł̃v���O���~���O�����J�n��́A�����^�[���W�܂���؍Z�ł̍u���̐U��Ԃ�Ȃǂ̈ӌ�����������𗬉�̏�Ƃ����B����10���`20���̎Q��������A�����^�[���m�̌𗬂̏�Ƃ��Ċ����Ȉӌ��Ə������̏�Ƃ��ėL���Ɋ��p����A�����^�[�L�u�����؍Z�ȊO�ŃR�[�h�����L�[���g�����v���O���~���O�̑̌�����J�Â��铙�̉��W�J�ɂ��q�����Ă���B

�I�[�v���u�����{�T�v

�ꏊ�F�@�L���s�吴���܂Ȃь𗬊فu�~�i�N���v

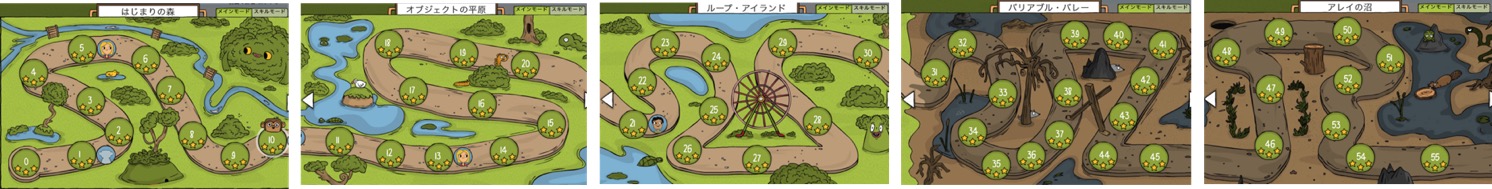

�����F 6/24, 7/29, 8/26, 9/30, 10/28, 11/25 (�y�j��) �S6��@15:00-18:00

���e�F1�@�X�y�V�����g�[�N�F �u�t�ɂ��v���O���~���O����Ɋւ���u���i���ړI���j

10�E11���́A�����^�[�̏�������Ƃ��Ď��{

2 �R�[�h�����L�[�L��i�v���O���~���O�̊w�э����j�i�H�쎺�j

�X�y�V�����g�[�N�̍u�t�E�u�����e�E����z�M

2017�N�U��24���i�y�j�@�����F���@�@J21�ږ�/�L���Z�p�Ȋw��w�����@�{���Ɗ�旧�Ď�

�@�u�Ƃ�v��2017���ĉ��H�R�[�h�����L�[�̑S���E�����Ă݂悤�I�v

����P�@https://www.youtube.com/watch?v=iHmSAWwHMqA![]()

����Q�@https://www.youtube.com/watch?v=AeMZzYoseRE![]()

2017�N�V��29���i�y�j�@���c�F�@�����s������s���O�����w�Z�Z��

�u�������w�Z�̃v���O���~���O����őO��

�@�@�`���{�Œf�g�c�ɐ�s���ăv���O���~���O��������H����Z�������`�v

�`���V:https://drive.google.com/open?id=1PkKNM5-cslkpY7SC45UesxPPAolVObUz![]()

����Fhttps://www.youtube.com/watch?v=TXC0RkEKlyc![]()

2017�N�W��26���i�y�j�@�}�䌫�@Eatbee ��\������В�

�u�L�b�Y�p��b�����ɃR�[�h�����L�[���V�тɗ���

�`�j���[�^�C�v�̓��{�l������Љ��ڎw����

���ȏȊ����E��g�وꓙ���L������c��������x���`���[�ɓ]�g�`�v

�`���V:http://i.r.cbz.jp/cc/pl/fpff4494/t9rw/wiz5gkkk/![]()

����Fhttps://www.youtube.com/watch?v=X97uOgYayJc![]()

�����Fhttps://drive.google.com/open?id=1b8st8fXc1W_TVEL5lEdvIqPBQeeVdluR![]()

2017�N�X��30���i�y�j�@��⌳�@�c���`�m��w���_�����E�L���Z�p�Ȋw��w������

�u���{�̏����� �v���O���~���O��������E����I�v

�`AI����̍������A�^�̃v���O���~���O���炪�K�v�`�v

�@

�`���V�Fhttp://i.r.cbz.jp/cc/pl/fpff4494/gnh9/bhvzm136/![]()

����: https://youtu.be/QemmPA8abNo![]()

�����Fhttps://drive.google.com/open?id=0Bz2LeAmuVQSsRGVCTGlFQ3Q2TlU![]()

�܂��AFacebook��C�Z���X�擾�҂ւ̃��[���}�K�W���œK�X�b�����āA�p���I�Ȑ���グ�ƃI�[�v���u���ւ̎Q���҂������B

���Ƃ�v��2017�Q���҂̃R�[�h�����L�[���p��

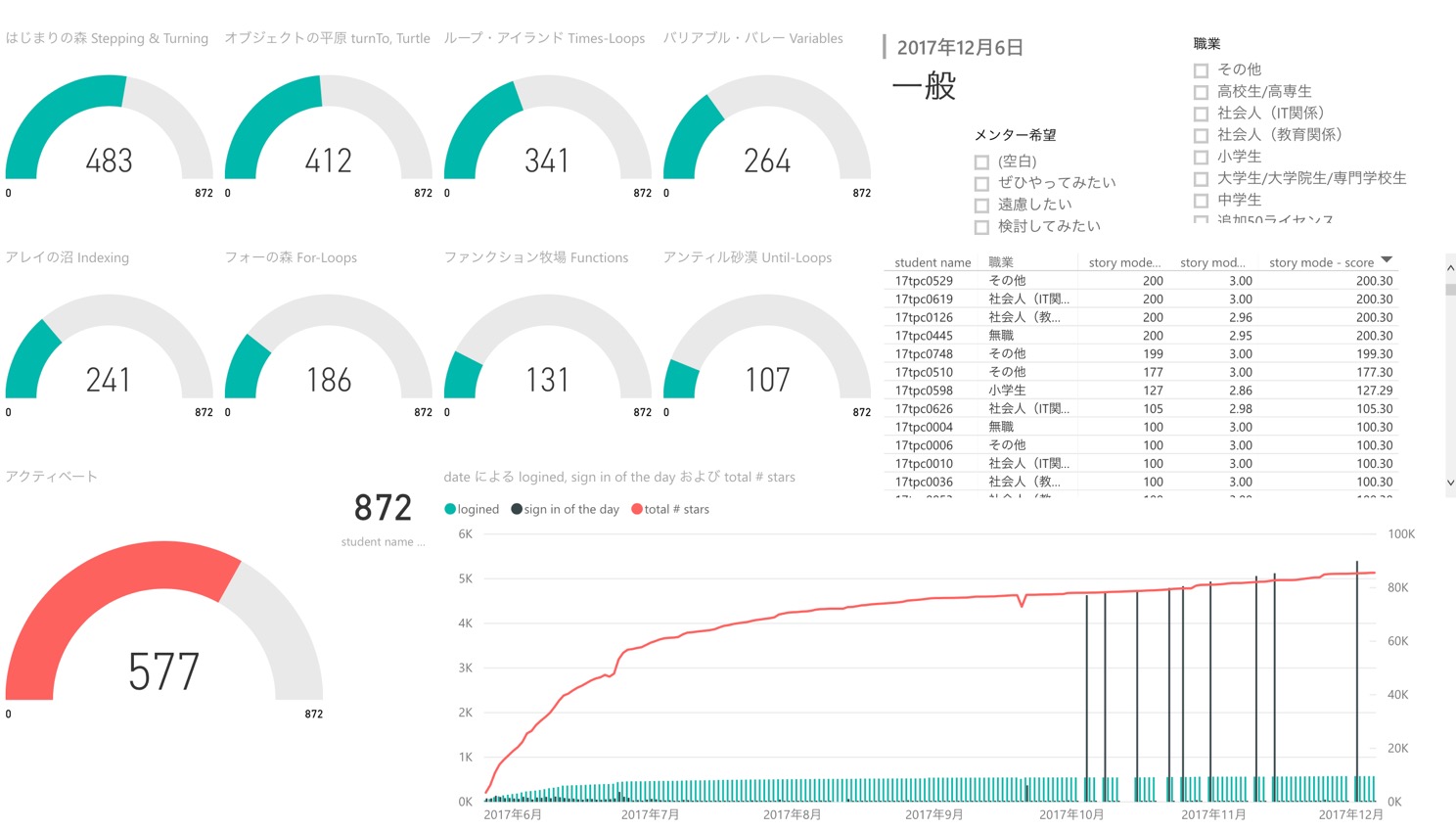

2017�N12��6�����_�͈̏ȉ��̒ʂ�ł���B�i�R�[�h�����L�[�̃_�b�V���{�[�h�@�\�𗘗p���ďW�v�j

�o�^�Ґ��F872�� ���O�C�����F577��

100�`�������W�B���F107�� ���C�Z���X���A�b�v�O���[�h����100�ȍ~�����{�F�W��

���X�e�b�v3 �����^�[�{���u���̎Q���҂��W

�v���X�����[�X�E�ɂ́A���ʃ��C�Z���X�̖����z�z�ē��Ɠ����ɁA�����^�[�{���u���̎Q���҂̕�W���L�ڂ��A�L���s�̃z�[���y�[�W�ɂĎ�t���s�����B

�����āA�A�N�e�B�u�ɃR�[�h�����L�[�𗘗p���Ă���s���𒊏o���A2017�N7����{�Ƀ����^�[�E�X�J�E�g���[����z�M�����B���o�����́A���̎��_�Ń`�������W85�܂łO�ŃN���A���Ă���l�ŁA���ʂ�51���ł������i���������U�����܂ށj�B

�����̌��ʁA27�� �������^�[�{���u���ɉ��債���B

2.3 �琬���C

2.3.1 ���C�v���O�����T�v

�u�����^�[�{���u���v���A�I�[�v���u���̊J�Ó��ɍ��킹�ē��J�Â����B�ǂ�������e�͓����ŁA����҂͂����ꂩ����u�B����PM���u�t�ƂȂ�A�P��Q���Ԃ̍u�`�`���ōs�����B�{���u���̐\���ґS���ɁA���O�ɃR�[�h�����L�[�E�J���L�������K�C�h��X�����A����ł̃n���Y�I���w�K���\�ɂ����B�܂��A�R�[�h�����L�[���v���C���邱�Ǝ��̂�e���[�j���O�ƂȂ��Ă���B�����^�[�̂قƂ�ǂ́A���ʃ��C�Z���X���擾���ăR�[�h�����L�[������v���C���A�����āA����Ȃ玩�����q�ǂ��B�ɋ�����ꂻ���A�ꏏ�Ƀv���O���~���O���w�Ԃ��Ƃ��ł��������A�����Ă݂����A�Ƃ����C�������萶���ĉ��債�Ă����s���ł������B

�J�Ó����F 2017�N7��29���i�y�j�A�@8��26���i�y�j�@���ꂼ��13���`15��

�Q���l���F 2017�N7��29���@17���A�@8��26���@10���@

�W�����C�ł́A�R�[�h�����L�[�Ŏg�p����v���O���~���O����̐����Ƃ�����IT�E�R���s���[�^�T�C�G���X���̓��e�͈�؍s�Ȃ��Ă��Ȃ��B�{�v���W�F�N�g�̖ړI�ƈӋ`�A�����^�[�ւ̊��ҁA�����ăJ���L�������K�C�h�̈Ӑ}����Ƃ���̉���ƃg���b�L�[�X�N�[���ł̃v���O���~���O�u���̐i�ߕ��̊�{���j������B�㔼�ꎞ�ԂŁA�����^�[���҂̎��ȏЉ�Ɖ���̓��@�ƖL�x������Ă��炢�A�e���̎v���̋��L�ƃ`�[���r���f�B���O�Ɏ��Ԃ��[�Ă��B�����Č��C�̍Ō�ɁA���؍Z�ł̂T��̍u����ʂ��ă��[�h���郁�C�������^�[�̗�������A�ϋɓI�ȗ����҂��o�Ă��āA�Q���҂̍��ӂŃ��C�������^�[�����߂邱�Ƃ��ł����B�����āA���炽�߂Ď�u�҂Ƀ����^�[�ƂȂ�ӎv���m�F�����Ƃ��뎫�ގ҂͂��Ȃ��������߁A�S���������^�[�Ƃ��ēo�^�����B���؍Z�ł̃v���O���~���O�u���̐i�ߕ��ɂ��ẮA���C�������^�[�Ɍ�����C���A�K�X���[�����ō���PM�����k�ɏ�����B

�{���u���̑��ɁA����ł̎��K��I�[�v���u���ł̃X�y�V�����g�[�N�u����E�����^�[�𗬉�Ȃǂ̏����A�ӗ~�̂��郁���^�[�̐ϋɓI�ȎQ�����������B�܂��A�����^�[�Ԃ̌𗬂����������邽�߂ɁA�ȉ��̎��g�݂��s�����B

���I�����C���𗬁�

�����^�[��Facebook�O���[�v���쐬���A�����ǁA�u�t�i����PM�j�A�����^�[�Ԃ̃I�����C���ł̏��E�ӌ������̏��݂����B���؍Z�ł̍u�����n�܂�ƁA����ϋɓI�ȃf�B�X�J�b�V���������܂�u���̔��ȁE���P�Ɋ������ꂽ�B

�������^�[��p��Facebook�O���[�v�i����J�j�@�Q���ҁF27����14��

�Ƃ�v�������^�[�O���[�v�@https://www.facebook.com/groups/1911758042414345/![]()

���I�t���C���𗬁�

�����I�[�v���u���Ō𗬉�����{���A����PM���t�@�V���e�[�^�[�ɁA�{�����f���̖ړI����؍Z�ł̍u���̐U��Ԃ�A�v���O���~���O����S�ʂɊւ���ӌ������⎿�^�����̏��݂����B�u�������{���邤���ł̕s����^��̉����A�����^�[���m�̌𗬂ɗL���������B

2.3.2 ���C����

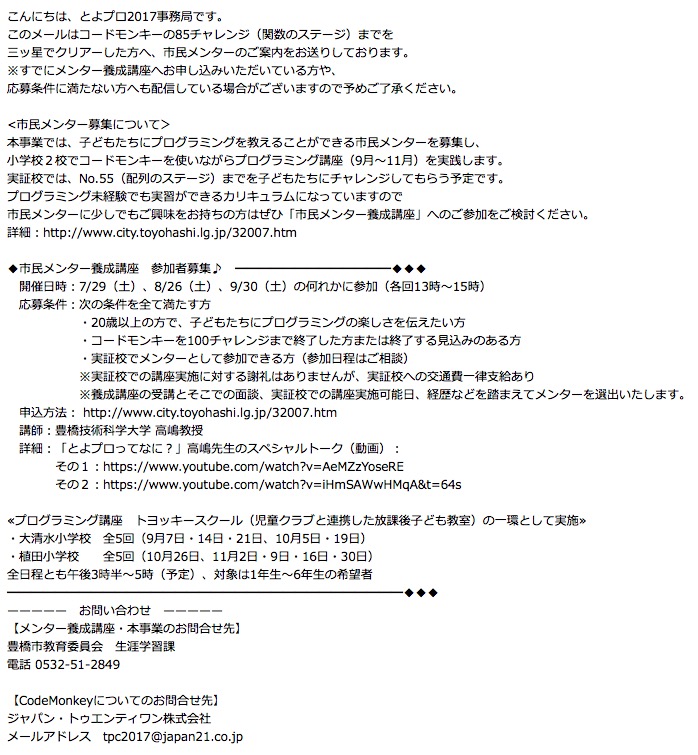

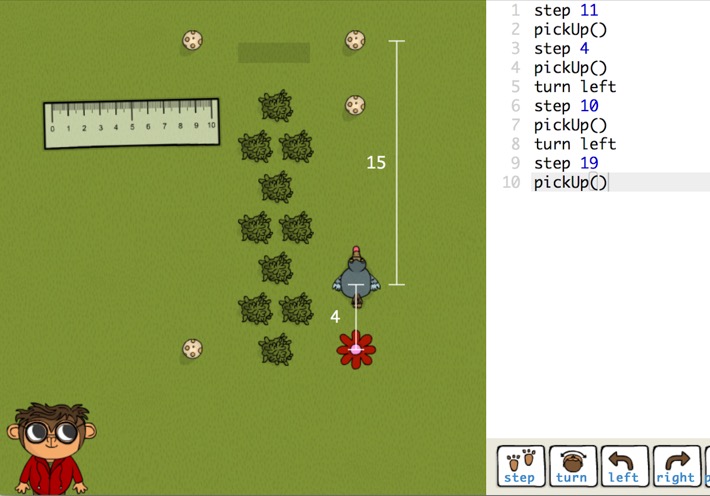

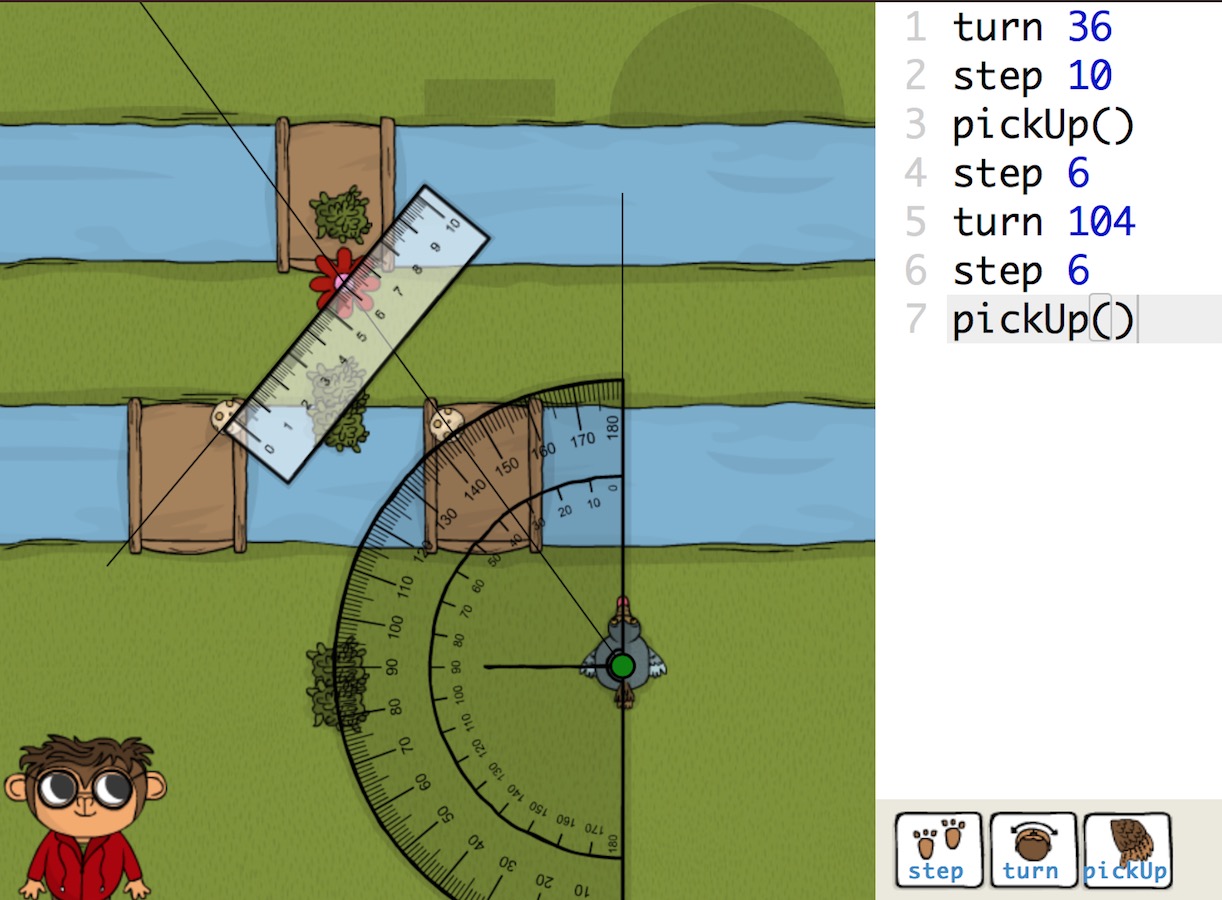

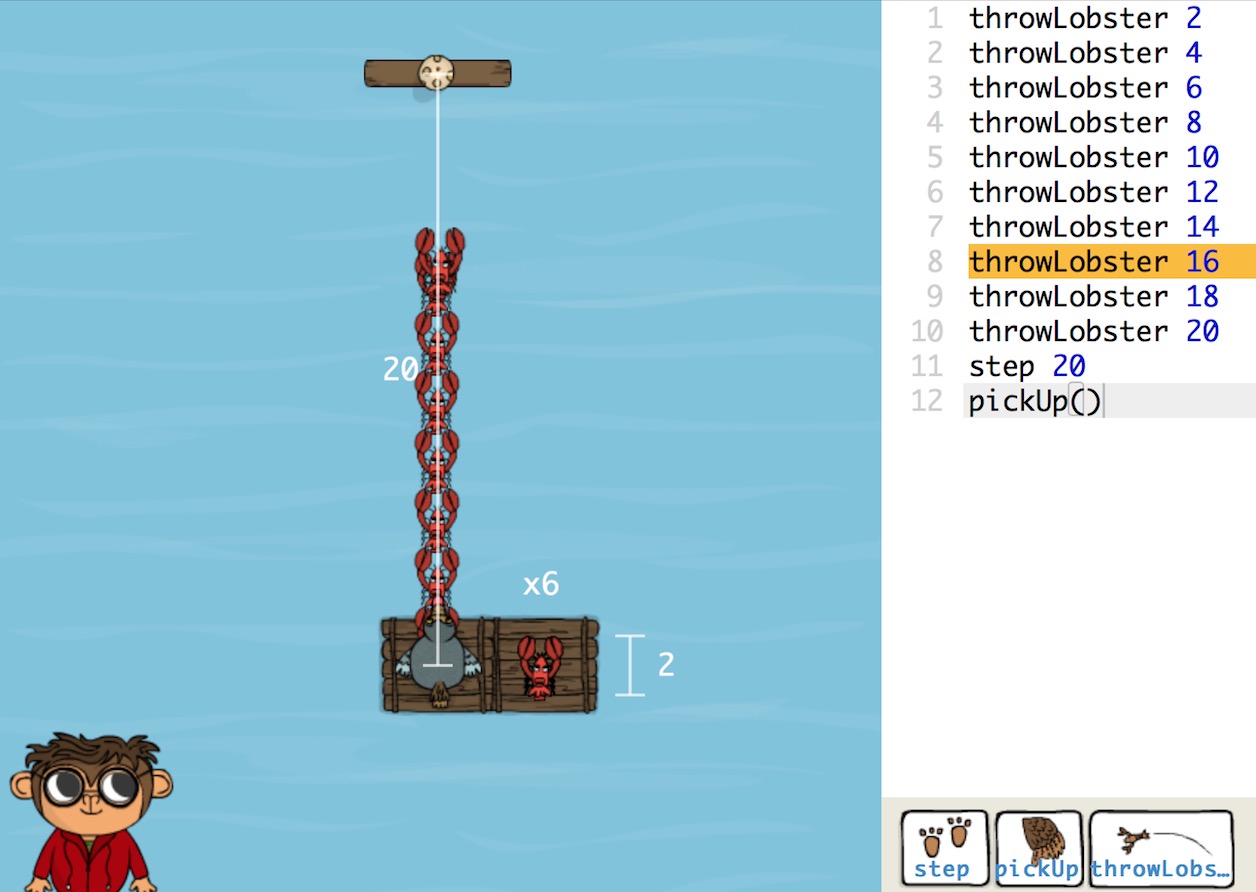

���v���O���~���O�w�K�Q�[������ �u�R�[�h�����L�[�v

- �e�L�X�g���_������ CoffeeScript �𗘗p�����v���O���~���O����

- �u�R�[�h�������ăT�������ăo�i�i�����v�Ƃ����P�������ȉۑ�����^

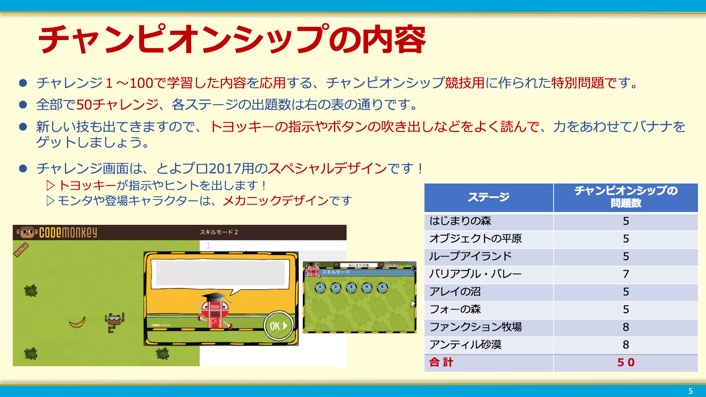

- �u�`�������W�v�Ƃ����P�ʂʼnۑ肪�\������Ă���B�ÓT�I�ȃQ�[���́u�ʁv�Ɠ��`�B���e�����X�ɓ���Ȃ��Ă����B�`�������W 0-100 ������z�z�������ʃ��C�Z���X�Ńv���C�ł���͈͂́u�R�[�h�����L�[�E�R�[�h�̖`���T�v�B���C�Z���X���A�b�v�O���[�h�i�L���j���邱�ƂŁA�u�R�[�h�̖`���U�v�̃`�������W101-200�A����ɂ��̐�̃Q�[���r���_�[�Ȃǂ֓W�J���čs����B

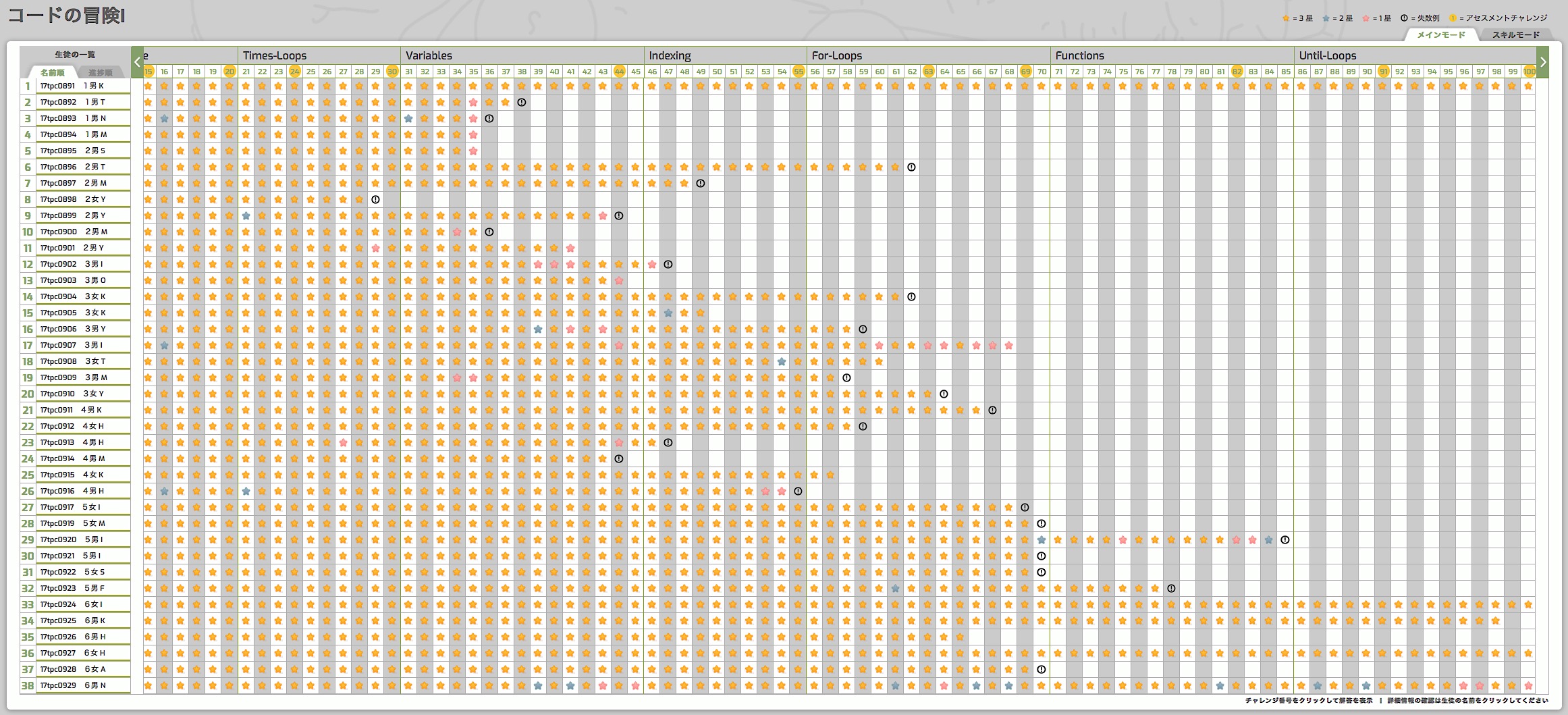

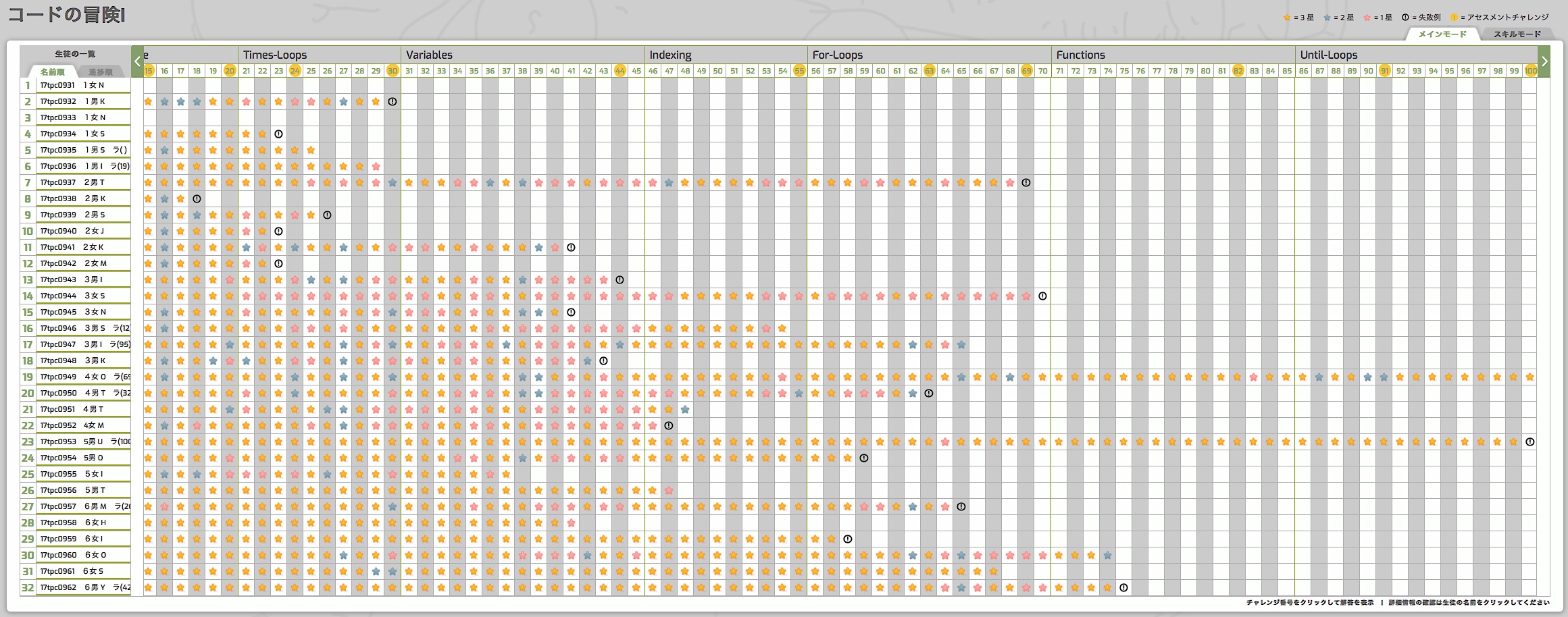

��̂������ʃ��C�Z���X���g���āA�e��������ȂǂŎ��R�ɃR�[�h�����L�[���g�p�B�R�[�h�����L�[�̓����͈ȉ��̒ʂ�ł���B

- �v���O���~���O�����i���C�X���G���Ńx���`���[�̎�҂��J���B�C�X���G���̏��w�Z�̂قƂ�ǂ����Ƃɍ̗p�B

- HTML5�u���E�U�Q�[���^�̂��߁APC���ւ̃C���X�g�[�����s�v�B

- ���t�p�_�b�V���{�[�h�Ői���̊Ǘ����\�B

- �ڍׂȎw���Ă����t�p�u�J���L�������K�C�h�v�Ɏ��^

���{���u���̎����i�����j

���R�[�h�����L�[�E�J���L�������K�C�h

�J���L�������K�C�h�i�����j

�J���L�������K�C�h�́A�C�O�Ŋw�Z�ł̗��p���т�����A�R���s���[�^�[��v���O���~���O�̒m�����Ȃ��Ă��q�ǂ��ɗ��������邽�߂̃��[���v���C��A�N�e�B�u���[�j���O�̐i�ߕ������J�ɋL�ڂ���Ă��邽�߁A���C�������^�[���N���X�^�c���@���l���邤���ŁA�܂��e���������^�[�����{����ۂ̃q���g��i�ߕ��̃K�C�h�ƂȂ�悤�A�Q�l�����Ƃ��Ē����B���ۂ̃v���O���~���O�u�����s���ۂɂ́A���i�̎w�������Ȃ��������A���C�������^�[�̓K�C�h�ɂ��郍�[���v���C�̈ꕔ�������Ȃ�Ɏ������ȂǁA�H�v�����ăN���X������I�ɉ^�c���Ă������B

3. ���؍u���̎��{

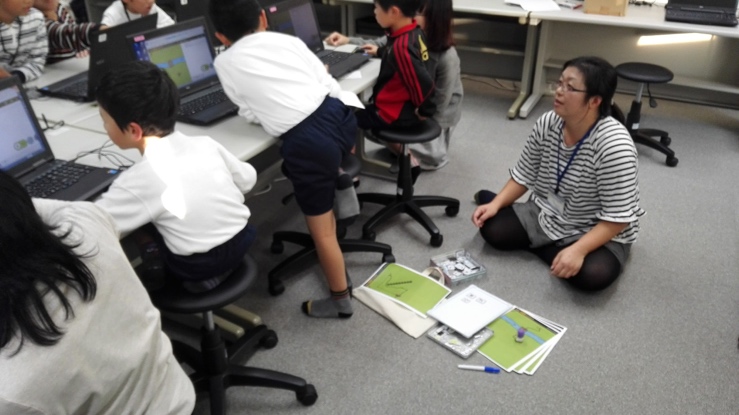

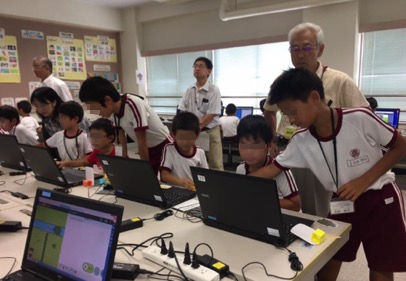

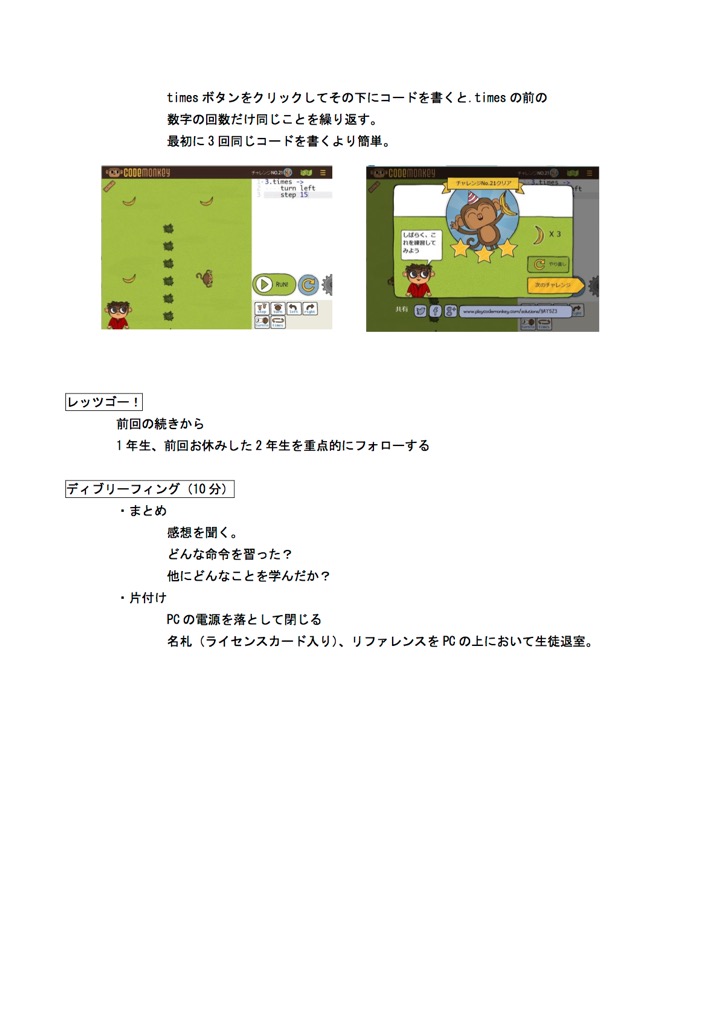

3.1 �u���̊T�v

���v�恄

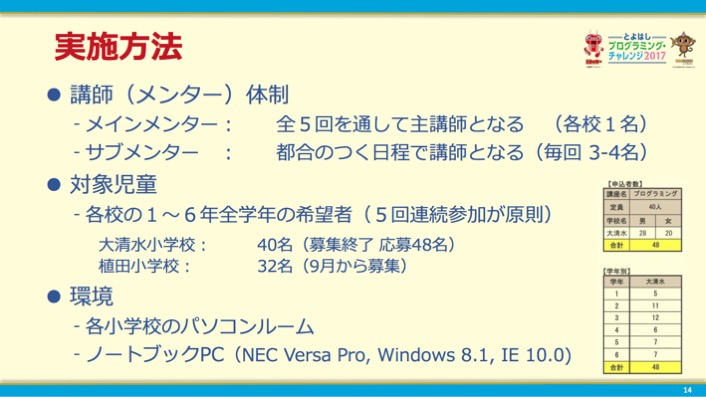

�@���؍u���́A�L���s���吴�����w�Z�ƐA�c���w�Z�̂Q�Z�Ŏ��{�A�e�Z��PC���[���𗘗p���A���ꂼ��g���b�L�[�X�N�[���̂T��̘A���u���Ƃ��Ď��{�����B�g���b�L�[�X�N�[�����S�w�N��ΏۂƂ��邽�߁A�{�v���O���~���O�u���̑Ώۂ��w�N�����肵�Ȃ������B��W�̓g���b�L�[�X�N�[���̊J�ÐӔC�҂ł���L���s����ψ���E���U�w�K�ۂ��A�e�w�Z�ƘA�g���čs�����B��W�����PC���[���̃m�[�g�u�b�NPC�̐��ɉ����Č���A�吴�����w�Z��40���ɑ���48��������A�A�c���w�Z��32���ɑ���66�������債���B

��u�����́A�w�N���̐l����������x�ϓ��ɂȂ�悤�ɒ��I�Ō���B��u�ł��Ȃ����������ɂ́A���ʃ��C�Z���X�J�[�h������B�e�Z�̎�u�����͈ȉ��̒ʂ�B

| ���؍Z | �Q������(�\�����ݎҐ�) | 1�N | 2�N | 3�N | 4�N | 5�N | 6�N |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �吴�����w�Z | 40���i48�j | 4�� | 7�� | 9�� | 6�� | �V�� | �V�� |

| �A�c���w�Z | 32���i66�j | 6�� | 6�� | 6�� | 4�� | 4�� | 6�� |

�@�u���̐i�ߕ��́A���Z�ňقȂ���@�Ői�߂���j�Ƃ����B

1 �J���L�������K�C�h�ɏ����āA�S���������݂����낦�ă��b�X����i�߂Ă����i�吴�����w�Z�j

2 �e���̃y�[�X�Ŏ��R�ɐi�߂Ă����i�A�c���w�Z�j

�u���̐i�s�͑S�T���ʂ��Ď�u�t�ƂȂ郁�C�������^�[���s���A�s�����������ōu�t�ƂȂ郁���^�[������3-4�������̐��Ŏ��{����v��Ƃ����B

���C�������^�[�͗����őI�o�B�A�c���w�Z�͂Q��������₵�����߁A�u���̐i�s���ƑS�̂̊Ǘ��S����Q���̐��Ƃ����B���ꂼ��̃v���t�@�C���͈ȉ��̒ʂ�B

| ���C�������^�[ | �N�� | ���� | �E�� | �v���O���~���O�o�� | ����o�� | ���哮�@ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| �吴�����w�Z | 40�� | ���� | �Љ�l | �o�����邪�g�p���Ă��Ȃ� | �w�Z��m�Ȃǂŋ��Ȏw���o������ | �n��̂��߂ɖ𗧂����� |

| �A�c���w�Z | 30�� | ���� | ��w | �o���͂قƂ�ǂȂ� | �w�Z��m�Ȃǂŋ��Ȏw���o������ | ����ɊS |

| 40�� | ���� | �Љ�l | �o�����邪�g�p���Ă��Ȃ� | �w�Z��m�Ȃǂŋ��Ȏw���o������ | ����ɊS |

�����ۂ̍u���̐i�s��

�吴�����w�Z�̂Q��ڂ܂ł͑S���������Ċw�K�e�[�}��i�߂čs�����B�������A�P�N����U�N���܂łƊw�N�̕����L���A��ւǂ�ǂ�i�݂��������i���w�N�j�ƁA�}���c�[�}���ł������蒚�J�Ɍ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������i��w�N�j�̃��x�������傫���Ȃ��đS�������Đi�߂邱�Ƃ�f�O�B�e���������̃y�[�X�Ŏ��R�ɐi�߂���j�ɕύX�����B�܂��A����ɔ����A�����^�[�̐l���s���������ɂȂ������߁A���w�Q���̃����^�[���u���^�c�Ɏ����I�ɓ����ăT�|�[�g���A�����\����啝�ɑ��������̐��ƂȂ����B��L�̃����^�[�V�t�g�\��������{�����u���̎Q�������^�[�̎����ł���B

����u���I����ɁA�Q�����������^�[�ł̔��ȉ�Ǝ���̉��P�̒�Ă̈ӌ��������s���A�����Facebook��[���ő��̃����^�[�Ƃ̋��L�ƈӌ����������{�B���C�������^�[���������Q�l�ɁA����̐i�ߕ���l���Ď��s�A�Ƃ����T�C�N�����J��Ԃ��Ă������B

�u���i�s�̕ϑJ�̊T���͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�吴�����w�Z

- ���C�������^�[�P���{����R�������^�[�̐��ŊJ�n�B

- 2��ڂ܂ł͑S�������Ċw�K�e�[�}��i�߂����A���x�������傫���Ȃ��đS�������Đi�߂邱�Ƃ�f�O

- ���R�ɐ�ɐi�߂���j�ɕύX�B�����������R�ɐ�ɐi�ރO���[�v�ƁA���J�Ɏw������O���[�v�ɕ����āB

- �����^�[���H�v��������̕⏕���ނ������B

- Facebook �O���[�v�A���[���A�I�[�v���u���̃����^�[�𗬉�ŏ��L�ƈӌ������B�Q�[����15���`�������W�ȂǂŁA���K�E�O�������Ȃ��E��т̋��L�Ȃǂ̍H�v�Ȃǂ��������

- 4��ڂ���͐i�s�ɉ��������Ȕz�u�ƃ����^�[�z�u�����O�v��B

- �Ή������^�[���B

- 1-2�N���͌㔼�O���Ă��܂����������������APC�����p��ɂȂ�Ȃ�3-4�N�����ŏI��ɂ͒�R�Ȃ�����ȏ�ʂ����͂Ŋy�����N���A���Ă����B����������lj��������͊����������I�Ƃ������z�B�����I����̓��C�Z���X�J�[�h�������A���Ď���Ŏ��R�Ɍp���B

- �Ƃɂ����q�ǂ��B���v���O���~���O�������ɂȂ�Ȃ����Ƃ���ԑ厖�ɁB�����Ă����Ȃ��̂Ɏ��R�Ɏg�����Ȃ��Ă�����A���j�[�N�ȉ����y����A�q�ǂ������̐��ݔ\�͂ɋ��������B

- �v���O���~���O�Ƃ��ċ�������e�ł͂Ȃ��A�q���g�̏o������q�ǂ��ւ̑Ή��̎d���������^�[�̋Z�ʂ̒��S�ƂȂ����B

�A�c���w�Z

- ���C�������^�[�Q���̐��i�i�s�ƑS�̊Ǘ��j

- �e�������R�ɐi�߂郂�[�h�ōŏ�����J�n�B��w�N�͒��J�Ƀ����^�[���Ή��B

- ���[���v���C�A�Q�[���A�����Ƃ��납���10���`�������W�Ȃǂ��A������肵���y�[�X�Ői�s�A�x�e������ŁA���R�v���C���Ԃ�30�����x�A���K�R�[�i�[�Ƃ������^�C���}�l�W�����g�B�_�b�V���{�[�h�̐i���͂��āA�Ȃƃ����^�[�z�u�O�����B���������C�������^�[�������I�Ɍ������Ď��{�B

- ID��Password������Ɏ����A���Ď��{���邱�Ƃ��Q��ڂ���OK�ɁB

- �ŏI��̐i�s�\

3.2 ���{�̗l�q

�e���̎��R�ȃ`�������W�v���C���x���镝�L�����l�Ȏs�������^�[�@�@���w�P�N������6�N���܂Ń��x���̑S�R�Ⴄ�q����������������

�y�����ďW����������̂ŁA�w�L�т��Ĉ�x�� �@�@�@�@����~�@���肪�Ƃ��I

�C����������āA�݂�ȏΊ�

�����C�������^�[������̐i�s�v������삵�ču�������{��

�i�s�v�揑

�����̍��Ȕz�u�ƑO��̈����p������

�������̐i�����͂ƁA�����E�����^�[�̐Ȕz�u���u�����d�˂�x�ɐi����

�i�����_�b�V���{�[�h�̃f�[�^���番�́B�u���̖���̗l�q�Ƃ��킹�āA�q�ǂ����������������ăv���C�ł��A�܂������^�[�������I�ɑΉ��ł���Ȕz�u�������^�[�����Ă��č쐬���A���s���J��Ԃ��Ȃ�����{�B

���R�[�h�����L�[�E�_�b�V���{�[�h�ɂ��e�����̐i���m�F��

�吴�����w�Z�i��ԏ�͂P�N���A�����U�N���j

��w�N�ƍ��w�N�ł͐i���ɑ傫�ȍ����B�g���b�L�[�X�N�[�����n�܂�O����R�[�h�����L�[���Ƒ��Ƃ���Ă�����N�����܂މ�������100�܂œ˔j�B�ŏ��̂Q��܂ł͑S���ꏏ�ɓ����y�[�X�Ńe�[�}��i�߂��B���̌㎩�R���[�h�ɐ�ւ������A���R���i�����Ŋw��łق������e���L�b�`���Ƃ��Ȃ��j���Ƃ��ӎ������čs�����B�T��̍u���I���������Ōp�����Ă�����̂����̋L�^�Ɋ܂݁A���ׂĎ��n��ŕ��͂��\�B

�A�c���w�Z

��P��e�������R�ɐi�ޕ����Ői�s�B���̐��͋C�ɂ��Ȃ��łƂɂ����ʂ��N���A���邱�Ƃɖ����Ȏq���i�w��ŗ~�������Ƃ��蒅���Ă��Ȃ��q���j���吴���ɔ�ׂĎU�������B�������A�v���O���~���O�������ɂ����Ȃ����Ƃ���ԑ厖�ɁA���R�ɐF�X�ƍl���y�����i�߂���悤�Ɍ�������B

���Ƃ�v��2017 �`�����s�I���V�b�v��

�i���j�V���L���摜����

3.3 ���f�B�A�f��

�������m�V���@ 2017�N�S��26�� �P��

�������V���@ 2017�N�T���T���@�O�͔łP��

�������m�V���@ 2017�N�U��26���@�P��

�������V�� 2017�N�X��10��

�������m�V�� 2017�N12��2��

�i���摜�����j

��ICT����j���[�X�@4��4���@http://ict-enews.net/2017/04/4japan21/![]()

������ƒ�V���@4��12���@http://www.kknews.co.jp/wb/archives/2017/04/codemonkey1000.html![]()

������V���@4��20���@https://www.kyobun.co.jp/news/20170420_06/![]()

��FM�L�� 5��20���@�u�Ƃ�͂��v���O���~���O�E�`�������W2017�v�@https://www.tut.ac.jp/audio/170520.mp3![]()

��CBC�e���r�u�C�b�|�E�v�@6��29�� ���f

�i���摜�����j

���L���P�[�u���l�b�g���[�N�@�e�B�[�Y �uHOT�X�e�[�V�����v 6��28���A�V���P���A�V���Q�� ���f

�i���摜�����j

3.4 �Q���҂̐�

3.4.1 �����E���k�̐�

- �`�������W30����40����������i1�N�j

- �������낢���y��������v���O���~���O�𑱂�����(�Q�N)

- �Q��ڂ��炢����ނ��������Ȃ��Ă��āA�����Ȃ��Ƃ��߂��ꂢ����̂łނ��������B�i�R�N�j

- �ƂĂ��ނ��������̂����邯�ǁA����������ƂĂ����ꂵ���̂ŁA���ꂩ����Â������B�i�R�N�j

- �y�����������ǂ���ނ������������B�i�S�N�j

- �����Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��o���đ��������ł��B�i5�N�j

- �Q�[����A�v�����ǂ̂悤�ɏo���Ă��邩�m�肽���Ȃ����B�i5�N�j

- �������q���Ȃ��ł���Ƃ��ɋ����Ă����邱�Ƃ��ł����̂ŁA�w�Z�ł������Ă���Ă݂����B�i5�N�j

- ����Ԃ��ăo�i�i����邱�Ƃ��ނ������������B�i5�N�j

- �ł���߂ɂ���Ă����ǂǂ������炽�����邩�l������悤�ɂȂ����B�i5�N�j

- �R�[�h�����L�[��100������������Ă݂����B�i�T�N�j

- ����ĂȂ��Ȃ��v���悤�ɓ��������Ȃ����������Ƃ��ɒB�����E��肪�����������i6�N�j

- �ǂ���������������̂��킩��Ȃ��ē���������i6�N�j

- �v���O���~���O�ʼn������Ηǂ���������Ȃ��̂ŁA�v���O���~���O�𑱂��������ǂ���������Ȃ��i6�N�j

- �e�ɐ������Ă�����āA�Q�[���̓��������v���O���~���O���Ƃ������Ƃ����������i6�N�j

- �u���v�Ƃ��u���v�i�ϐ��j���悭������Ȃ������B70���炪����B�i6�N�j

- 2020�N�ɃR���s���[�^�[�̎��Ƃ����w�Z�Ŏn�܂邯�ǁA�킽���͂������w���ł͂Ȃ��Ȃ邩��A�ǂ����łȂ�������Ƃ��������ł��B�i6�N�j

- �Q�[�������l�͂ƂĂ���ςȂȁA�Ǝv���܂����B�i6�N�j

- �������l���āA���������Ƃ��ɂ������X�b�L�����ċC�����ǂ������B�i6�N�j

- 70���炢����̊����ނ������������B�i6�N�j

- �����ŋ@�B�����Ă��邱�Ƃ��y���������B�i6�N�j

- �����������Ȃ��Ƃ�������Ɠ����Ȃ������Ƃ��낪��������B�i6�N�j

- �v���O���~���O�Ń��{�b�g�����Ă݂����B�i6�N�j

- �܂��Ȃ�̎d���ɂ����Ƃ����߂Ă��Ȃ�����B�v���O���~���O�𑱂�������������Ȃ��B�i6�N�j

- �Q�[����A�v���̓v���O���~���O�łł��Ă��āA��J�̂��Ƃɍ���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�i6�N�j

3.4.2 �����^�[�̐�

- ���߁A�܂�Ȃ����ɂ��Ă����q���u����A�u�ȒP�Ŋy���������v�Ƃ̊��z�������Ă��܂����B���͎����ōl���ď������R�[�h�Ń����^���o�i�i�����ƁA�u������[�v�Ƃ����C�����ɂȂ�̂ŁA�q�������������C�����Ȃ̂��ȂƎv���܂��B�R�[�h�����L�[�A���܂�����Ă���Ǝv���܂��B

- ID��n���Ď���ł���悤�ɂ����̂͂������Ƃ��Ǝv�����B����ȃQ�[���������肽�߂ɂȂ�B�e�q�Ń`�������W���������y�����Ǝv���B

- ����Ă������ŏ��X�ɂ�肽�����ƂƖ��߂���v���Ă��Ă���̂��킩��A�����������邱�Ƃ��ł����B

- ���w���̏_��Ȏv�l�͂�ڂ̓�����ɂ��邱�Ƃ��ł����B��w�N�ɂ͖������낤�Ǝv��ꂽ�������ɐH�炢���Ă������ƂɊ��S�����B

- ��M�̂��郁���^�[������Ζ��o���҂ł����Ȃ�����^�c�ł���Ǝv���܂��B

- ����̃v���W�F�N�g�͗ǂ������Ǝv���܂��B���������Ԃ���������ƎQ�������������ł��B

3.4.3 ���؍Z�̐搶�E�ی�҂̐�

- �Ƃ�CodeMonkey���g�p���Ďg�����������Ă���܂����B

- �Q�N���Ȃ̂ŁA����Ƃ���������������݂��������ǁA������g���C�����肠����߂��A�����ōl���ă`�������W���Ă���p�Ɋ��������B

- �y�����w�ׂĂ���Ɗ����܂����B

- �R�[�h�����L�[�͂��낢��l���Đi�߂Ă������A�V������i�ݏo���悤�ȍu���ł͂Ȃ��̂ŁA��������肽���Ƃ܂ł͍l���Ă��Ȃ��悤�ł��B

- �{���ɐg�ɂ���Ȃ�|�C���g�����̓s�x��������A�ӂ�Ԃ�̂悤�ȕ��@���K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���B

- �v���O���~���O����ŃR���s���[�^�[�Ƃ������̂�g�߂Ɋ����邱�Ƃ��ł���̂͂������A���ꂩ��p����������Ƌ��Ȃ�������Ȃ��A���܂ł̍���A�Z���Ȃǂ̋��Ȃɒx�ꂪ�ł邱�Ƃ��s���B

- �R�[�h�����L�[���Ƃł��p�\�R���ł���Ă݂܂����B�o�������ɂ����������A���܂������Ȃ��Ƃ��͂��������炢���ƃA�h�o�C�X����������b���悤�ɂȂ����B

- ���e�͖ʔ����Ǝv���܂����B�i�߂Ă����Ɠ�����オ���Ă����̂ŁA�w�N�ʁE�N��ʂɂ킩��Ȃ����c���������Ă�������ƃE���V�C�ł��B

- �R�[�h�����L�[�̗l�ɌX�Ńv���O���~���O�����Ȃ��Ă����̂ƁA�F�B�Ƃ̋�����ƂłP�̂��̂�����Ă����Ƃ����Q�̂��Ƃ�����Ă�����������ȂƎv���܂��B

- �u�v���O����������v�Ƃ�����{�I�Ȃ��Ƃ��悭�������Ă��Ȃ��悤�ł����B���i�V��ł���Q�[�����o���āu�������v���O�����v�Ƃ������ɋ�����������Ƌ��������Ă��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

- ����x�̈Ⴂ�����邽�߃e�X�g��T�|�[�g�̐l�𑝂₵�ė������Ă��邩���m�F���Ă������Ƃ�����Ǝv���܂��B

- �u�v���O�����v�Ƃ������t���l���邫�������ɂȂ�܂����B���㏭���ł��u�v���O���~���O�v�Ƃ������Ƃ��ӎ����Ă����ė~�����Ɗ���Ă��܂��B

- �Ƃ��Ă��y�����ł����l�ł��B�����ŖڕW�������āu����܂łɁ����Ԃ܂ł��I�v�ƌ����Ď��g��ł��܂����B

- �ƂĂ��y�����w�ׂ��l�ŁA��ꂽ�����y���������Ă���܂����B�u���͂����܂ł�肽���v�Ȃǎ����Ȃ�̖ڕW�������Đi�߂Ă����l�ł��B

3.4.4 ���؍Z�Z���搶�E����ψ���̐�

�@�����؍Z�Z����

- ���K���������āA�V�����ۑ�Ɏ�g�ނƂ����P���ɂ͗ǂ������B�l�X�ȋ��Ȃɉ��p�ł���\�����������B

- �D���Ȏq�ɂƂ��āA�_���I�v�l�����{���錋�ʂƂȂ����B

- �q�ǂ������ɋ������������邽�߂ɁA�����^�[���J�[�h���g�p������A�q�ǂ��ɑ̂�������ƁA�H�v���Ă��ėǂ������B

- �w�Z�O�̊w�тŏI��点��̂ł͂Ȃ��A2020�N�̕K�C���Ɍ����āA�琬���������^�[���w�Z����ɓ����Ă���̐��Â��肪�}���B

�@������ψ��

- �s�������^�[�{���u���ɂ́A����܂Ő��U�w�K���Ƃɂ��܂艏���Ȃ��悤�ȏ��w���̕ی�҂�Љ�l�A��w���A�����o���҂ȂǕ��L���l�ނ���̉��傪�������B

- �琬�����s�������^�[�́A�l�X�Ȍo����l���o�������āA�ӗ~�I�Ƀ����^�[���m�Ŏq�������ւ̎w�����@�ɂ��Ęb�������A�X�̃A�C�f�B�A���̗p���Ȃ���M�S�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł����B

- ���؍Z�ł́A1�N������6�N���܂Ői�x���قȂ鎙�����Q���������A�w�����@���H�v���钆�Ŏq���������W�����ăv���O���~���O�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł����B

- �w�Z�{�݂����p�����Ƃ�i�߂邽�߂ɂ́A�w�Z�Ɩ��Ԋ�ƂƂ����ژA�g���邱�Ƃ�����ʂ����邪�A����ψ���U�w�K�ۂ��A�g���邱�ƂŁA�X���[�Y�Ɋw�Z�Ƃ̒�����}�邱�Ƃ��ł����B

- �L���s����ψ���Ƃ��ẮA�琬�����s�������^�[����������p���Ȃ���A����̎��؍Z�ȊO�̏��w�Z�ł����ی�̊����Ƃ��ēW�J���Ă������Ƃ��������Ă���B

4. �A���P�[�g����

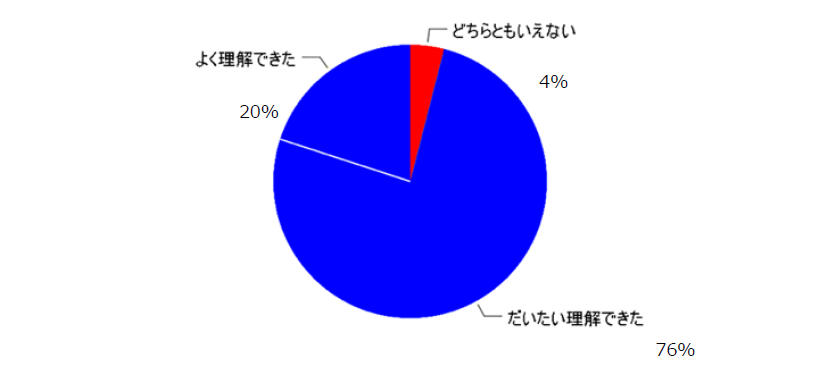

4.1 �����E���k

- �����߂��̓v���O���~���O�o������B���̑����́A���ʃ��C�Z���X�J�[�h�������Ă���A�I�[�v���u�����Ńg���b�L�[�X�N�[�����O�ɃR�[�h�����L�[���o�����Ă��������Ɛ��@�B

- �R�[�h�����L�[�͓���������NJy���������B

1.8 ���Ȃ��͂���܂ŁA�u�v���O���~���O�v�Ƃ������t��m���Ă��܂�����

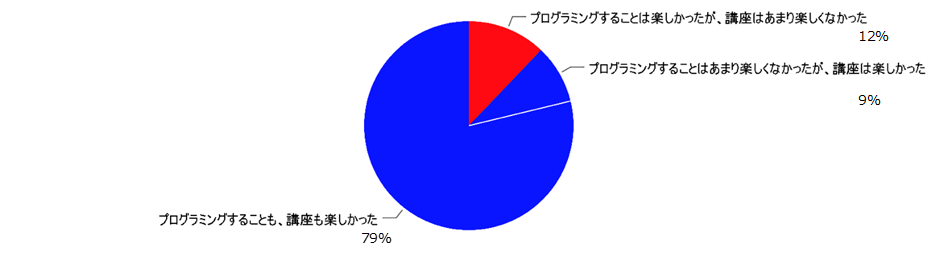

2.1 �u�v���O���~���O�u���v�͊y���������ł���

2.4 �u�v���O���~���O�v�̍u���ŗ��p�������ނ͊ȒP�ł�����

- �����ōH�v������A���R���l���ĉ�������������肷��悤�ɂȂ����B�܂��A����Ƃ���Œ��߂��Ɏ��g�߂�l�ɂȂ����B

- �F�����Ƌ��͂���������A�㋉�������������������肷��s�����u�����ɂ悭����ꂽ�B

- �h�������̋��ނł��������߁A��i����̍��Ƃ����B�����͂���߁B

3.1 �u����̌��������Ƃɂ���ĒB���ł������Ƃ͉��ł���

- �v���悤�ɓ����Ȃ��ƁA�R�[�h�����ׂď����Ă��܂��s������w�N�ɂ悭����ꂽ�B�v���O������ǂށA�Ƃ����w�K�͍���̍u���̒��ł͏��Ȃ��A�����ł���̃`�������W���N���A���邱�ƂɏW������X���ɂ������B

- �����������߂��i�����炭���w�N�j�́A�����Ō������J��Ԃ���蒼�����s���Ă���B

3.2 �v���O�������v���悤�ɓ����Ȃ������Ƃ��A�ǂ����邱�Ƃ���ԑ��������ł���

- �������������Ȃ��A�Ƃ����q�������͎̂c�O�B�P~�U�N���ꏏ�Ől���������A�����^�[���[���ɑΉ��ł��Ȃ��������Ƃ������ł��肤��B

- �����ȏ�͑��������ƍD���B������Ȃ��Ƃ����q�́A�R�[�h�����L�[�̃v���C�����ł̓v���O���~���O�Ƃ������̂܂��ǂ��������Ă��Ȃ��A���邢�͎����̏����̎d����������Ȃ�����A�Ƃ����̂����R�̉\���B

3.4 ���Ȃ��̓v���O���~���O������������Ă��������Ǝv���܂���

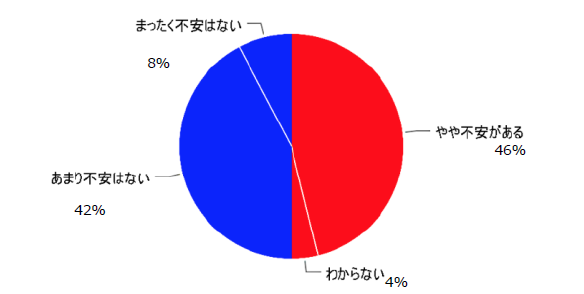

4.2 �����^�[

- 2���Ԃ̍u�K����x�����A����ȊO��������Ƃ����s�ׂ͂قƂ�ǂ������u�ł������ɂ��ւ�炸�A����x�͍��������B�قƂ�ǂ̃����^�[�̓v���O���~���O����̌o���͂Ȃ��ɂ�������炸�A�����߂��͂����ɕs���������Ȃ������̂́A�R�[�h�����L�[���������g�Ŏg���āA����Ȃ玩���ł��ł��������A�Ǝv���ă����^�[���u�肵������Ɛ��@�B

3.3 �����^�[�琬���āA�S�̓I�ɓ��e�𗝉��ł��܂�����

3.6 ���ۂɃ����^�[���s���ɂ������āA�s���͂���܂���

- �q�ǂ������̔\�͂ɂ��킹�ēK�ȏ����E�w�����ł��邾�낤���A�Ƃ����̂��ő�̕s���B

3.7 ���ۂɃ����^�[���s���ɂ������āA��̓I�ɂǂ����������Ƃɕs��������܂���

- �z����͓���������A��̎��s�o�����Ǝ��ȕ]���B

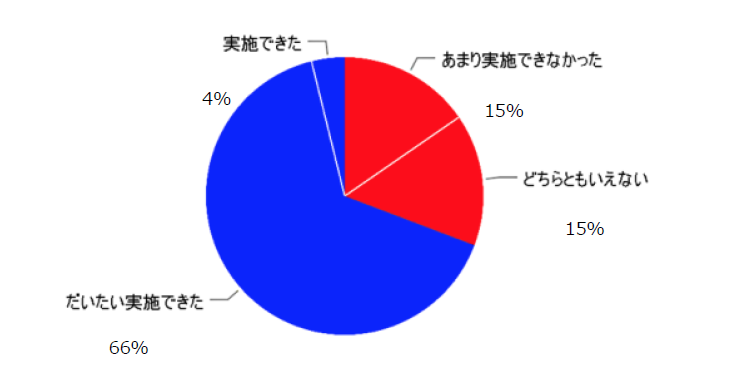

5.1 �u���͓����\�肵�Ă����Ƃ���Ɏ��{�o���܂�����

5.2 ���{�O�̃C���[�W�Ɣ�r���āA�����^�[�����{���邱�Ƃ͓�������ł���

- �u���O�͂��܂��w���ł��邾�낤���A�Ƃ����̂��ő�̕s���ł��������A���{��͂��܂��o�����ƕ]�����Ă���B

- �����̏W����炳�����Ԃǂ���Ή����邱�Ƃ��A��ԓ�������悤�ł���B����́A�P~�U�N�����ꕔ���ő����ꏏ�ɍu�����������߂Ǝv����B�e�����^�[�͎q�ǂ��ɒ��J�ɐڂ��Ă������߁A�X�̎w���͂��܂��o�������A�S�̂Ɏ肪���Ȃ������Ɛ��@�B

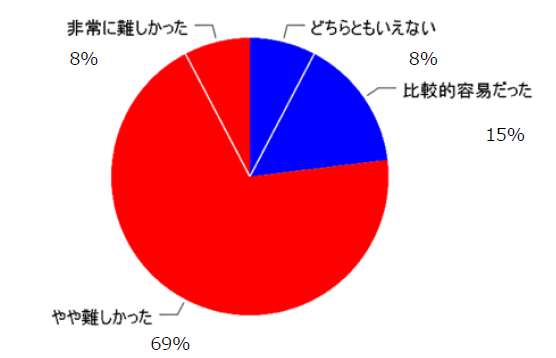

5.3 ���{�O�̃C���[�W�Ɣ�r���āA�ǂ��������_�Ń����^�[�����܂����{�ł����Ǝv���܂���

5.5 ���{�O�̃C���[�W�Ɣ�r���āA�ǂ��������_�Ń����^�[�����܂����{�ł��Ȃ������Ǝv���܂���

- �R�[�h�����L�[�Ƃ������ނ�p�������߁A����̂悤�ȊȒP�ȍu�K�Ƃ��Ƃ͊e���̎��K�ŕ��u�A���ʂȎw���Ȃ��ł������ɂ��ւ�炸�A�����͍���w�������Ă�����A���Ɣ����͂���Ɏw���o����ς݂����A�Ƃ����O�����̕]���ɂȂ������̂Ǝv���B

8.3 ����̂��Ȃ����g�̃����^�[�Ƃ��Ă̊ւ����ɂ���

5. �����E���ʂƉۑ�E���P

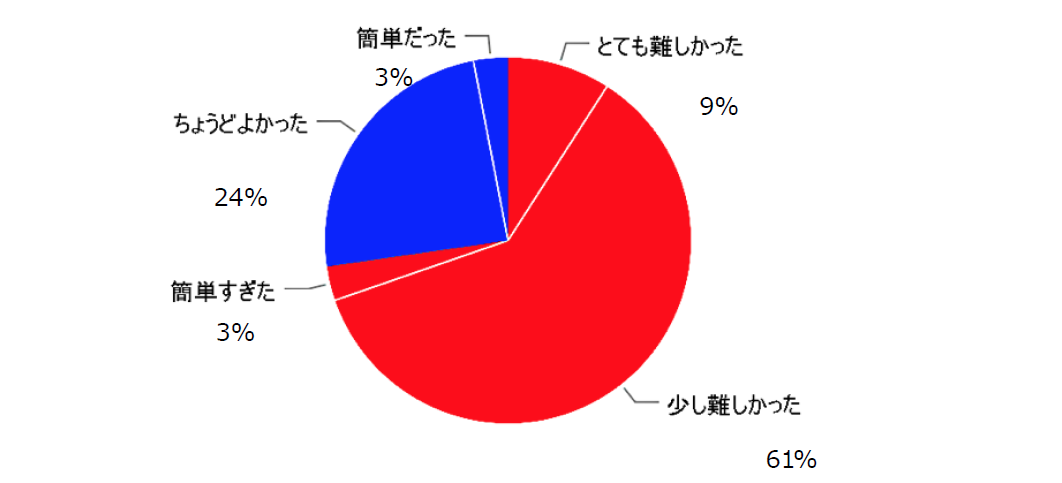

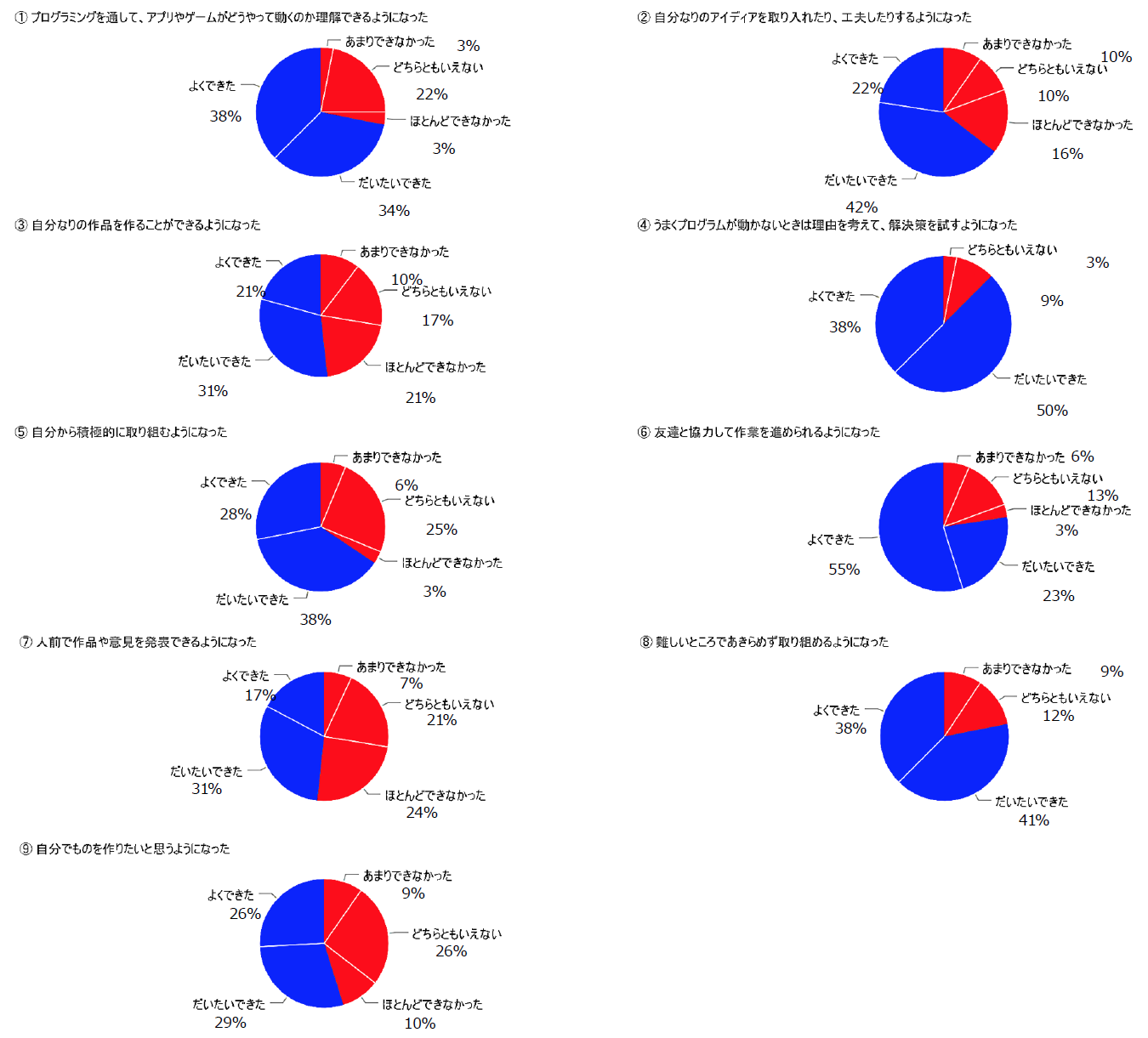

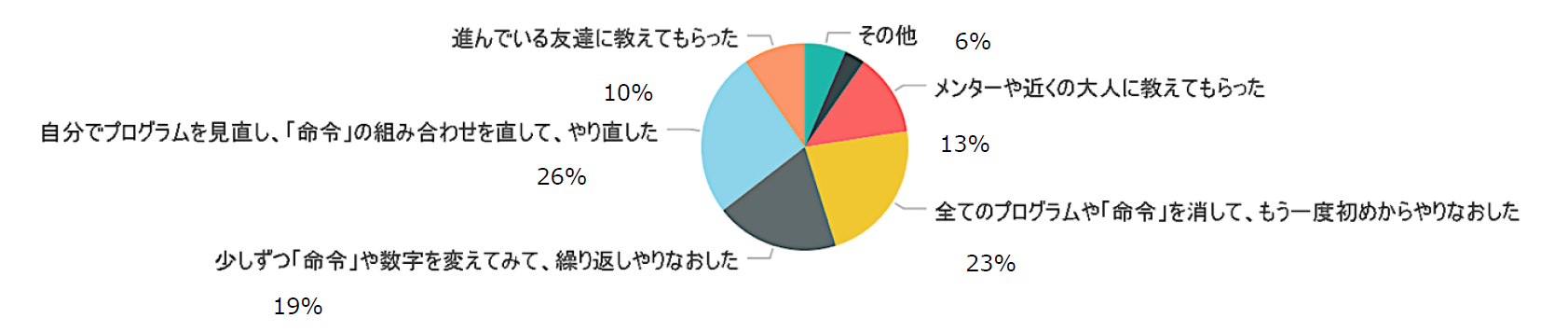

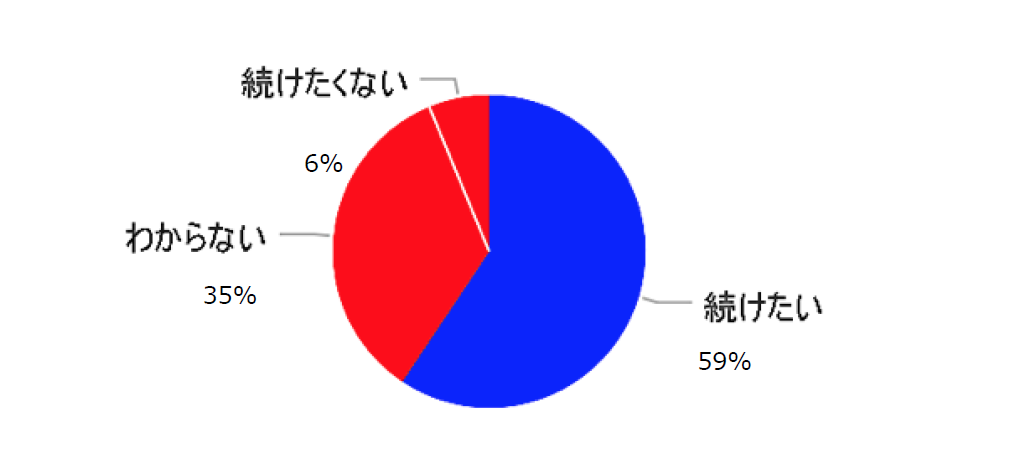

��27���̎s�������^�[�ɂ��A1�N����U�N���܂ł̍����ō��v72���̎����ւ̈�ăv���O���~���O�������A���v10��s�����B�w�����@��Ȗ��ȍu���̐i�ߕ����琬�u���ł͋����邱�ƂȂ��A�����^�[�̎���I�ȉ^�c�ɔC����A�Ƃ����i�ߕ��ł������B������u���[���X�^�[�g�A�b�v�v�����ŁA�Ƃɂ����Œ�����߂Đi�߂āA�`�F�b�N���ĉ��P���Ď��s����J��Ԃ����A�R�����ɓn���Ăقږ��T�s���Ă����B���̂��߁A������ۑ肪�c��ŁA�������͂���̂ɏ\���Ȏ��Ԃ����Ă��Ȃ��B�ꌾ�ŊȌ��ɕ\�����Ă����̖{�������܂��`������Ȃ��̂ŁA�{���ł͊ȒP�ȗv��ɕ����āA�����^�[�̃A���P�[�g�L�ڂ����v�Ȃ��̂L�����ď�L����B

5.1 �����E����

5.1.1 ���؍Z�E����ψ���Ƃ̘A�g�̐��̍\�z

����ψ���̐��U�w�K�ۂ���ǂƂȂ�A���ی�q�ǂ������u�g���b�L�[�X�N�[���v�̈�Ƃ��Ď��{�������߁A�L���s�̊֘A�����E�{�݁A���؍Z�Ɣ��ɗǂ��A�g���Ƃꂽ�B�܂���N�߂��ɂ킽��A������Ă̍��肩��A�v���W�F�N�g���A�����̃I�[�v���u���A10�T�Ԃ̂قږ��T�̃g���b�L�[�X�N�[���̊J�Â�ʂ��āA�W�҂̑��݂̋����M���W���J��z�����Ƃ��ł����B

5.1.2 �����^�[�琬

���ʃ��C�Z���X���L�������z�z���A�܂��̌�����E���K����Ƃ���������A�v���O���~���O��������炪�̊����A���M�������ă����^�[�ɉ��債�Ă��炤�A�Ƃ������f�����L���ł��邱�Ƃ����������B

�ꃖ���Ƃ����Z���Ԃŏ\���ȍL�����ł��Ȃ��������ł������ɂ�������炸�A800���ȏ�̎s�������ʃ��C�Z���X�ɉ���A30���߂��������^�[�Ɏu�肵���A�Ƃ����̂͋��ٓI�ł���B�܂��A���̑唼���v���O���~���O���w�ԋ@��~���������A�Ƃ������ƂŎs���̃v���O���~���O����ւ̈ӎ����ɂ߂č������Ƃ����������B�����̃I�[�v���u����X�y�V�����g�[�N�ւ̎Q���҂������A�s���݂�ȂŎq�ǂ������Ɂu�v���O���~���O������v�s���A�Ƃ������j�ɂ��ċ����Ă���Ƃ��������������Ƃ��ł����B

�v���O���~���O����̎��҂ɂ��u����A�`�[���r���f�B���O�𒆐S�Ƃ����{���u���ɂ��A����I�Ŏ����I�Ƀv���O���~���O�u�����s�������^�[�`�[�����\�����邱�Ƃ��ł����B

�������^�[�̐���

- �v���O���~���O����̂悤�ɁA���k�̐i�x�E���x�E����x�̍����傫���L���鋳��́A�Ƃ�v���̂悤�ɁA�s���F�Ń����^�[�ɂȂ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ������g�݂�����Ǝv���B����ɍ���̎��g�݂��p���ł�����ƂĂ��f���炵���Ǝv���B

- �����ɑ���v���O���~���O����̏d�v���ɂ��āA�����A�[�֊������s���K�v������B�܂��A�O���[�o��������w�i��ōs���ł��낤�����܂��āA���O���̃v���O���~���O���瓱�����Љ�ׂ��Ǝv��

- �w���̏����Ƃ��ăJ���L�������K�C�h�̓��e���o���邱�Ƃ͓�����A�����^�[�Q���O���ɃJ���L�������K�C�h�����ĕ����Ă��������Ƃ����ɗ������B

- �v���O���~���O�͏��߂Ă̌o�������A�R�[�h�����L�[�̓Q�[�����o�Ŋy�������g�߂�̂łƂĂ��悢���ނ��Ǝv���B����L���s���s�������C�Z���X�J�[�h�����z�z���ǂ��A�C�f�B�A�ŁA�L����������\������ł��Ȃ�������������Ȃ��B

- �������ꌩ�͕S���ɂ������BYouTube�Ȃǂō���̃v���O���~���O���畗�i��k�����̃L���L���̏Ί���A�b�v����A��������邾���ŋ������킭�l�������Ǝv���B

- �w�Z����̌o�����������̂ŁA�S������q���̗������ׂ��ڕW���A�e�ƂɎ����Ȃ�ɐݒ肵�A�T�˒B�������邱�Ƃ��ł����B�ő�̖ڕW�́A������������Ƃ����B�����Ɗy�����𖡂킹�邱�Ƃł������B

- �u��������ł���v�Ƌ�����̂ł͂Ȃ��A�u�ǂ�����ł���H�v�ƈꏏ�ɍl����p���Ŏw�������B

- ���P�_�Ȃǂ́A���ȉ���J������Facebook�ŏ�L�����āA�v���ɋN���C������Ă����̂ł悩�����B

- �悩�����Ǝv���B�w�Z�̐搶�ł͂Ȃ��̂ŁA�����ȒP�Ɏq���̎w�����g�ɂ��Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁB

- �Ƃ�v���ł́A�s���������^�[�Ƃ����Ăѕ�����n�܂�A��������̃����^�[����Ă邱�Ƃ��d�Ȃ�����A����Ɏq�������^�[����Ă邱�Ƃ��s�Ȃ��Ă��Ă������߁A�ƂĂ��悢���g�݂��ł����Ɗ������B

5.1.3 �u�����e

�P�N����U�N���܂ł̊w�K���x�����������X�L�����傫���Ⴂ�����鑽�l�Ȏ������A��̓��������ŁA��ʂ̎s�������^�[�̎���ɂ��v���O���~���O�u�����A���T1����ی��1.5���� x 5��A�Q�̏��w�Z�Ŏ�u�����A�Ƃ��������͋����ׂ����Ƃł���B����ɎQ�������������y���������ł���u�����^�c���邱�Ƃ��ł����B

�Q�������s�������^�[���A�����ƐG�ꍇ�����ƂŎq�������̖����̉\���ɋ����A�����^�[�E���������Ɋw�э����Ƃ������z�I�ȋ������^�c�ł����A���邢�́A����̉��P�ɂ��^�c���ԈႢ�Ȃ��ł���Ƃ̎����������Ƃ��ł����B

�������^�[�̐���

- �w�N���߂��A�i�x���������炢�̐��k�ɕ���ō����Ă��炢�A�ꏏ�ɍl���Ȃ���v���O���~���O����悤�Ɏw�������B

- ��l�ō������ĂĎ��ۂɃR�[�f�B���O���ē������Ă݂�A���܂��ł������͊�т��Q�{�łƂĂ�����������

- �R�[�f�B���O�͉p��\�L�Ȃ̂œ�������������A�Q�[�����o�Ŋw�Ԃ��Ƃ̂ł���R�[�h�����L�[�ł����Ƃ���Ă݂����ƌ����C�����ɂȂ��Ă���悤�������B

- ���e������Ȃ��Č��ɂ���Ă��܂������k�Ɂu�ׂ̎q�ƈꏏ�ɍl���Ă���Ă݂悤���H�v�Ɛ���������ƁA��l�͈ӋC�������Ăǂ�ǂ�`�������W���N���A���Ă������B�{���Ɋy�������������B

- ���ɒ�w�N�̐��k�͎���ɗ�����₷���A�N���ЂƂ�ł��u�߂�ǂ������v�Ƃ����ėV�юn�߂�Ɠ������Ă��܂��B

- �����^�[����������t�H���[���Ă����邱�Ƃ��ł���A��w�N�ł��\���v���O���~���O�͂ł���Ɗ������B

- �v���O���~���O�͖ʔ�����������Ȃ��A�ƌ����C�����ɂ͂Ȃ��Ă��炦���Ǝv���B

- �����I������T�E�U�N���������A����I�ɒ�w�N�̎q�������ɍs���Ă����B

- ���Ԃ̋����͈͂ŁA���Ղɉ������邱�ƂȂ��������g�ʼn������Ƃ��C�Â�����悤�Ɏ��݂��B

- �o�i�i���L���b�`����Ƃ����ړI�����łȂ��A�����ȕς���������E�ςȓ���������悤�Ɋy�������������Ă����B

- �ŏ��Ƃ܂ǂ��Ă������A�͋Z�ł������N���A���čs�������ɁA�u�����������Ƃ��I�v�Ǝ���C�Â��A�H�v����悤�ɂȂ��Ă������B��������F���ĖJ�߂邱�ƂŁA�傫�Ȓe�݂������B

- ���܂������Ȃ��Ă��������ɂȂ炸�A����̗F�B�̑����������A�ꏏ�ɍl�����肨�����낪�邱�ƂŁA�y�������g��ł����B

- ���w�N�ɂ킩��Ȃ��q�̎w���𗊂�A�u������̂��y�����v�Ǝ��M�ɂȂ����l�q�B

- ��ԔF��������ȏꍇ�A�l�`�}�X�R�b�g�Ȃǂ̋��ފ��p���L���ł������B

- �y�����@������肪�Ƃ��������܂����B���ӂ������܂��B

- �q���̏W���͂��ێ�������̂��\�z�ȏ�ɓ���A���ɒ�w�N�͌����ŁA��l���Ŏw������ɂ͎��O�̑��o�����K�v���Ɗ������B90�����p�\�R�������w�ő�����͓̂���A�̂����w�����@�⎙���������������₷�����ނ̍H�v�����ׂ��ł���Ɗ������B

- �����Ɖ������ɔY��ł����Ƃ��낪�悤�₭�킩�����Ƃ��́A���������Ċ��ł����̂���ۓI�ł������B

- �܂��͎��͂Ńv���O���~���O�����邱�ƁA���ɊԈ�����Ƃ���A���ǂł���Ƃ���������邱�ƁA�Ɏ��g�B���ނ͐��̐��ŕ]������@�\������̂ŁA���̌��ʂ��ӂ܂��ăA�h�o�C�X�����B

- �v���O���~���O��ʂ��āA�_���I�Ȏv�l�̑g�ݗ��āA�������̎v�l���@�𒅎��ɐg�ɂ��Ă���Ɗ������B

- ���C�������^�[�����Ă��č쐬�����e�������uHelp�v�uLeave me alone�v�̃J�[�h������ɒu�������ƂŁA���������₵�₷�����͋C����������Ă����B

- �����̐��k�́A�������Ȃ�`�������W���N���A�������̒B�����Ɋ�т������Ă����Ǝv���B

- ��l���v���Ă���ȏ�ɐ��k�̎v�l�͍͂����A�I�m�ȃq���g��^����ƊȒP�ɃN���A���Ă����B

- �r���Œ��߂Ă��܂��Ă������k�ɑ��āA�ꏏ�ɂȂ��Ė��������Ă�������A�N���A�������ɏΊ�ɂȂ�ƂĂ���сA���̖��ɐϋɓI�Ɏ��g��ł����B

- 1,2�N���͂܂�PC���삻�̂��̂ɕs����Ȏq�������A�v���O���~���O�ȑO�ō����Ă��Ďl�ꔪ�ꂵ�����A��������x���G���Ă��邤���Ɋ���Ă��āA�v���O���~���O���y����Ŏ��g��ł����l�q���݂�ꂽ�B

- �R�[�h�����L�[�͖��߃A�C�R����I�u�W�F�N�g���N���b�N���邱�Ƃł��v���O���~���O�ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�X�g���X�Ȃ��v���O���~���O�Ɏ��g�߂�J���L���������悩�����Ǝv���B�q�������́u�v���O���~���O�̓Q�[�����o�Ői�߂Ă����Ċy�����v�Ǝv���Ă��邾�낤�Ɗ������B

- �u���ɓ���O�ɃL�����L�������Ă��ė��������̂Ȃ��q���A�{���ɏW�����Ď��g�ގp��������ꂽ���Ƃ͈�ۓI�������B�����^��J���������̎w���œ����Ă���̂����̂����A�قڈꎞ�Ԕ�������PC���痣�ꂸ���삵�Ă����B

- ��w�N��PC�ł͂Ȃ��A�i���O�i�̂������荕�ɏ�������j�̕����������悢�B���w�N�̓R�[�h�����L�[�̃q���g�����Ői�߂Ă����B

- ���ڃR�[�h���������A�g���R�[�h���A�C�R���J�[�h�ɂ��Ď��o�I�ɕ��ׂāA������݂Ȃ���R�[�f�B���O���Ă�������X���[�Y�ɃN���A�����邱�Ƃ��ł����B

- ����ȂƊ������玆�ʂɏ����A�������Ȃ��Ă��ł���Ƃ����PC�Œ���Ƃ����i�ߕ���������A�����̍l���������Ē��킵�Ă����Ă��ꂽ���Ƃ��ƂĂ��悩�����B

- 2��ڂƂS��ڂ̃����^�[����������APC���삪��肾�����q���A���Ƃ������Ƃ����Ă͂܂�Ȃ����炢���삪�X���[�Y�ɏo����悤�ɂȂ��Ă����B����x���m���ɏオ���Ă������A����Ȃ��Ă��ďW���͂��������Ԃ��Z���Ȃ��Ă��Ă����B

- �ꌾ�q���g�������������Łu�킩�����I�v�Ƃ����ăN���A�����p���ƂĂ���ۓI�������B���t���u���ɗ������ăJ�^�`�ɂ���q���̗͂͗D��Ă���Ɗ������B

- ��������̂ł͂Ȃ��A�܂����s�����Ă݂āA�ǂ����Ԉ���Ă��邩�ꏏ�ɍl����悤�ɂ����B

- �܂�Ȃ��ƌ����Ȃ���T��o�Ȃ��Ă��ꂽ�q�A�r���x�܂Ȃ�������Ɛi��ł����̂ɂƎc�O����q�A�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă����F�B�̐i���S�z���Ă݂ɂ���q�ȂǁA���܂����l�q�����Ċ������Ȃ����B

- �ꏏ�ɍl�������ƂɃN���A����ƂƂĂ���Ԏq�������������B���ɂ͎������o�����A�h�o�C�X�ȏ�̂��Ƃ��ł��鎙���������B

- ���O�Ői��ł��Ă��A�[������R�[�h�������A�Z�X�����g�`�������W�ł͂܂����q���ڂɂ����B

- �v���O���~���O�̗����̑������k�́A�����łǂ�ǂ�i�߂���ƒ��킵�����̂���ۑ肪����A��l���čs���̂��Ɗ������B

- 5��ڂł͒�w�N�͏W�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���A���w�N�͋t�ɏW�����Ă���悤�Ɋ������B

- �ŏI���A���C�Z���X�J�[�h�͂���Ȃ��A�ƒu���Ă������Ƃ����q�������B�u���Ⴀ�A���Ƃ̐l�ɓn���āv�Ƃ����Ă��u�ƂŎ̂Ă�v�ƁB�ł����Ƃ���A���̎q��m���Ă���l����u���̂��Ƃ������Ă���v�ƕ����Ĉ��S�����B

- �����i�x�̎q��ׂɔz�u����ƁA��є����ăX�e�[�W���Ⴄ���Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�����������ʂ����Ȃ��B����ɗׂ̎q�������悤�ȃR�[�h��ԈႢ�����Ă��邱�Ƃ�m��@��ł��āA���ȏő����Ȃ��A������S���������Đi�߂��A�����^�[�������悭������ꂽ�B

- ����͎��Ԃ����ė]���Ă����ۂ��������A�i�ނɂ�āA�V�ԉɂ��Ȃ��A�e�X�e�[�W�������̂�����ŏ��z���悤�Ɗ撣���Ă����B

- �������R���P�N�����`�����s�I���V�b�v�ɂł����I�Ǝ���������B�ƂĂ����̃��x���ł͂Ȃ����A����Ȉӗ~�����������Ƃ́A����̃`�������W�����̎q���y�����Ȃ̂��Ɗ�����B

- �R�[�h�����L�[�͏��w�P�N���ł�������x�ł���̂ŁA�v���O���~���O�̂Ƃ�������Ƃ��ėǂ��Ǝv���B

5.2 �ۑ�E���P

5.2.1 ���؍Z�E����ψ���Ƃ̘A�g�̐��̍\�z

���یケ�ǂ������Ƃ����g�ŋ���ψ���E���U�w�K�ۂ̐ӔC�̉��Ŏ��{�������߁A���w�Z��PC���[�������p���A�S�Z����Ώۂɕ�W���Ď��{�ł����B�������A�����̕�W�A���I�A�w�Z���Ƃ̒����A�����̎�����������ی�҂ւ̈����n���̑Ή��ȂǁA����ψ���̑Ή����S���ɂ߂đ傫���A���Z�֓W�J����̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�n��l�ނ▯�Ԓc�́E��ƂƂ̘A�g��[�ߋ���ψ���̕��S���y�������W�J�Ɍq����K�v������B

���������s�������^�[���w�Z��PC���[���������Ďq�������Ƀv���O���~���O���{�����e�B�A�ŋ��������A�Ɛ\���o�Ă�������������������Ď����I�ɕs�\�Ȃ̂������ł���B����ɁA�u�v���O���~���O����v�ȑO�ɁA�s�����{�����e�B�A�Ƃ��ču�t������Ƃ��́A�����̊Ǘ����ǂ����邩���傫�ȉۑ�ƂȂ�B

5.2.2 �����^�[�琬

���ʃ��C�Z���X�̔z�z�A�����^�[��W�ɂ��āA�\�Ȃ�����L�����m����悤�ɓw�߂����A���ԓI�E���\�[�X�I����Ȃǂ�����A�u�m��Ȃ������v�Ƃ������������������Ă��Ă���B����͑O�����Čv�悵�A�s�̍L�Ȃǂւ̌f�ڂ���������Ƌ��ɁA����̎��g�݂��L���Љ�Ă������ƂŁA�s�������^�[�ɂ��u�v���O���~���O�����v���̂��L�߂Ă��������B

����̈琬�u���ł́A�̌n��������������N���X�^�c���@�Ȃǂ���؎w�������A�Q�l������邾���ŁA�����^�[�̎��含�ɔC���Ă����B���߂Ă̎��݂ł��������A���ʂƂ��Ă��܂��I��邱�Ƃ��ł����B����A���l�̂��Ƃ����{���Ȃ���m���ƃm�E�n�E��~�ς��āA�̌n�������琬���@�̍\�z�������������B

�������^�[�̐���

- �v���O���~���O��������肠����̂ɂ���́A�R�[�f�B���O����K����̂ł͂Ȃ��A�u�ǂ���邩�H�v���l����͂�����w�������邱�Ƃ��K�v���Ǝv���B

- �v���O���~���O����̓R�[�f�B���O�̗��K�A�ËL��������̂ł͂Ȃ��A���������ōl���Ăǂ�������炤�܂��s�����v������ĂĎ��s���Ă݂邱�Ƃ��������ł���ׂ����Ǝv���B���̂��߂ɂ͋����鑤�̃X�L���A�b�v���d�v�ɂȂ��Ă���Ǝv���B

- �搶����^�[�̋�����[�������āA�Ȃ�ׂ������̃X�L�������l�ނ��m�ۂ��邱�Ƃ�����Ǝv���B�����̃��f���P�[�X�̌�������w������搶�ɘb�����肷��@���݂���ׂ��B

- �����^�[�Ԃ̈ӌ������A�e��̈����p���E�`�B����薧�ɍs���A�w���ɂ��ĔF�������ʉ����邱�Ƃ���荂�߂���Â��肪�ł�����炢�悢�B

- �q���������܂����₷���|�C���g�������^�[���m�ŋ��c����ꂪ����悩�����B�����^�[�̒��ɂ͎w���o�����Ȃ��s���ɂȂ��Ă���l�����������̂ŁA�w���o���L�x�ȃ����^�[����̑̌��k�Ƃ������ꂪ����A�����ƃ����^�[����̓I�Ɏ��g�߂�Ɗ������B

���ނ̈ꕔ��I�肵�Ď��O�Ƀ����^�[�݂̂ɂ��͋[�u�����s���A�w���̕��@��p����������Ă����̂��悢�B - �����������^�[������O�ɁA���w�����O�ɂ��Ďq�������̗l�q��m���Ă����A���ۂɐi�߂鎞�ɎQ�l�ɂȂ�̂ŁA���������@��������Ɨ~���������B

- ��������@���ɋ����Ēu���ė~���������B

- ���͎��s����ȏȂ̂ŁA�����悤�ɏ��������P�𑱂��Ă����Ηǂ��Ǝv���B�w�N�ɂ���đ傫������Ă���̂ŁA���ƂŊw�m�����ӂ܂��čl���Ă������ق����ǂ��Ǝv���B����̐搶�̈ӌ���������Ȃ���̉��P���ߓ��Ǝv���B

- ����i�ߕ����قȂ�˘f�������������B�����^�[�̋Z�ʂ��قȂ�̂ŁA���O�Ƀ��[���v���C���O�ł̑̌����K�v���Ǝv���B

�J���L�������K�C�h�ɉ����Ă̎w���ł���R�[�h�����L�[�̓x�X�g���Ǝv�����A�e���̃y�[�X�łƂȂ�Ɩ���������悤�Ɋ������B - ���[���v���C��ʂ��ăg���C���G���[�̑Ώ����@�Ȃǂ����O�������Ă������ƂȂǂ��K�v���Ǝv���B�����^�[�̋Z�ʂ��قȂ�̂őΏ����@�̃}�j���A������������x�K�v�ł͂Ȃ����B

- �J���L�������K�C�h�̃J�^�J�i��̈Ӗ����킩�炸�A���ׂĊm�F���邱�Ƃ����x���������B

- �Ƃ�v���͂ƂĂ��悢���g�݂����ǁA�F�l�͒m��Ȃ������̂ŁA�����̐l�ɒm�点�邱�Ƃ��K�v���Ǝv���B�����͐V���Œm�����B

- ���߂Ẵ����^�[�������̂ŁA�`���҂Ƃ��Ă��̌��҂ɂȂ��Ă��܂��A�R�[�h�����L�[�̖ʔ������\���ɓ`����Ȃ������Ǝv���B����܂��@�������Ѓ����^�[�Ƃ��ĎQ���������B

- ��w��^�C�A���ꂽ���Ȃǂ̗L�u�����C���ł������Ǝv�����A�u���̗j�����Œ肳��Ă��Ȃ�������ƎQ���҂���������������Ȃ��Ǝv���B

5.2.3 �u�����e

�u���یケ�ǂ������v�̖ړI�ɂ���邪�A�v���O���~���O�����Ƃ��ẮA�ʏ�̎��ƂƓ����悤�ɁA������x�̊w�N���܂Ƃ߂Ȃ��Ƃ��܂��^�c�ł��Ȃ��A�Ɗ����郁���^�[�����������B

����́A���C�������^�[�ƃ����^�[�Ńv���O���~���O���������܂��܂Ƃ߂Ă��ꂽ���A����̋����̊g����l������ƁA������x�̊w�N�ʂ��]�܂����B����ɁA����u�����{�̓x�ɓ��鋳���^�c�m�E�n�E�������ɋ��L���A�܂��̌n�����đ����̍u���^�c�����ʓI�ɐi�߂邩�A����̓I�ɍl���Ă����K�v������

�������^�[�̐���

- ����̋����́A��l�����P~�U�N�����荬�����Ă������߁A�l����͂�����w���͐����ł��Ȃ������B

- �U�w�N���ꏏ�ɐi�߂�̂́A���Ȃ�̃e�N�j�b�N���K�v�B����͒�w�N�E���w�N�E���w�N�ɕ����Đi�߂��������k�����̋������ψ�ɂ����߂邱�Ƃ��ł���Ǝv���B

- �J���L�������K�C�h�ɉ����Ă����肾���������܂������Ȃ������B�K�C�h�͂Ƃ��Ă��������e�������̂ŁA����ɉ���������������Ă݂�@��������Ă݂����B

- ��w�N�̐��k�͓��e������Ȃ�ƏW���͂���āA������̏������Ă���Ȃ��Ȃ����B�����̎��Ԃ�90���ƒ����A�Ō�̕��͕ʂ̂��Ƃ����ėV��ł��܂����B

- ���w�N�͕��������Ƃ��낪�����Ă��A�����^�[�̐������肸�A�Ȃ��Ȃ����₵�Â炢�悤�ł������B

- ���l���Ŋw�N��������x�����ăN���X��������A���̐��k�����̔\�͂ɍ��킹���w�����ł���Ǝv���B

- ���w�N�́A���̓��Ɋw�Ԗ��߂����������A�O���[�v�ɕ�����č��^�C����݂��A�v��𗧂ĂĂ���v���O���~���O�Ŏ��s���Ă݂�ƌ������ƌ`���Ŏw���ł���A�����Ɨ͂����Ǝv�����B��w�N��PC�Ɍ������O�Ƀ��[���v���C�Ȃǂ�ʂ��Ă������w�����ł���Ɨǂ��Ǝv�����B

- ��w�N�͎��g�̐i���̒x����@�ɂ��邠�܂�A�������������߂Ă��܂��ꍇ������A���̌�`�������W�̓�Փx�������Ȃ��čs�����Ƃ��l����ƁA�����Ƃ����Ӗ��ɂ����ăA�t�^�[�t�H���[�̕K�v����������B

- �v���O�����̍l�����𗝉�����ɂ́A�R�[�h�̈�s���̃X�e�b�v�o�C�X�e�b�v�̎��s�@�\������ƂƂĂ��ǂ��B

- �����ɐ�ɐi�߂����Ȃ��ŁA�O������o���Ȃ��q�̑���A�F�B�̑�����ꏏ�Ɋy����ŋC���]��������̂�����Ǝv�����B

- �Q���������S�w�N�ɂ킽���Ă���̂ŁA�A�h�o�C�X�̃��x�����v���O���~���O�ȑO�̒m���̗L���Ȃǂ���m�F����K�v���������B���̐��A�p�x�Ȃǂ̊�b�m����A����܂ł̏K�n�x�Ɋ�Â��A�Q�������̃O���[�v�������������Ă͂ǂ����B

- �吨�̐��k���Ɏ����āA���k���ꂼ��̗���x���u���ɔ��f����͓̂���B

- ����x�̍����傫������̂ŁA�w�N�͑����ĊJ�Â��������悢�Ǝv�����B

- ��w�N�̎q�������́A���܁A�����̃|�C���g�ƂȂ鍀�ڂ���ĂɈӎ������鎞�Ԃ��K�v���Ǝv���܂��B

- ���̓����ƂɊw�ԃ|�C���g�̗������܂��悤�Ɋ�����B���̉�̃|�C���g�������Ƌ������Ĉӎ������邱�Ƃ��K�v�Ɗ������B�O��̃|�C���g�������甲���Ă���̂ŁA�������K�����鎞�Ԃ����Ɨǂ��B

- ���w�P~�U�N�������b�X�������ĂɃX�^�[�g����͖̂���������Ǝv���B�N��ɂ���ď������i�߂Ă����A�i�x�ɂ���ăN���X���ă|�C���g��}���Ă����B���w�N�ɂȂ�����A���邢�͂�����x�̃��x���ɂȂ����玩���̃y�[�X�Ői�߂čs���Ȃǂ̕��@�ŁA�����邱�ƂȂ��v���O���~���O�����ɂ��čs����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

- ��w�N�͐i�ݕ����X���[�ɂ��āA�����悤�Ȏg�������Ȃ�ǂ��J��Ԃ��Ă������i�ޕ����ǂ��Ǝv���B

- �q���̍l�����̕��������I�Ǝv�����Ƃ�����A�R�[�h�����L�[�̐��̐������Ŕ��肳��Ă��܂��̂͏����߂����Ɗ������B

- ���ی㋳���Ȃ̂Łu�y�����v�q���������܂����Ȃ��悤�ɁA�Ɛi�߂Ă����������_�ł͂������邵���d�����Ȃ��B

- ���l�������Ɏ��₵�Ă���̂Ń����^�[�̐����S�R����Ȃ��B�u�����Ԃ������������߂��A�Ō�ɂ͏W���͂���Ă��܂������������B

- �v���O���~���O����̓R�[�f�B���O�������邱�Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�����܂Ői�ł͂Ȃ��A�y�����Q���ł�������ł͂Ȃ����Ǝv���B

- �v���O���~���O�͖������\�͂�n���I�v�l�͂Ȃǂ���ނ��Ƃł͂Ȃ����ƍl����ƁA���̐��ɊW�Ȃ��A�����^���r�ɗ�������A�������ȓ����������y���肵�Ă������̂��ȂƎv���B

- �u���̎��Ԃ��ƁA���̊ԂɑO��̂��Ƃ�Y��Ă��܂��Ă���ꍇ������B �q�������͂Ȃ�ׂ���ɐi�݂����X���������̂ŁA�Y�ꂽ���Ƃ܂Ŗ߂�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ����Ȃ��悤�ł���B

- �킩��Ȃ��Ȃ�����Ԃŕ��u���ꂽ�܂܂ɂȂ�ƁA���C�������Ă��܂����߁A��w�N�̓����^�[�P���Ɏ����Q�����x�őΉ��ł���Ƃ悢�B

- �p�\�R��������ɂȂ����k�ɂ́A�C�y�ɑ���ł�����𐮂���K�v�����������B

- ��w�N�ɂƂ���90���͒����B�W�����������炩�̍H�v���K�v�ł���B

- �݂�Ȃœ������e���w�Ԃ����̎��͋��������p���������悤�Ɏv�����A�����łǂ�ǂ�i�߂čs�������̎��́A���������p�����܂茩�����Ȃ������Ǝv���B�ǂ�Ȃ�肩�����ǂ��̂��A����B

- ��l�����^�[���[���ɂ��āA�q���������O���[�v�ɕ����ē��B�X�e�[�W�������킹��ȂǁA�q�������哱�̎��Ԃ�����������悢�̂��Ǝv���B

- �����̃y�[�X�Ńv���O���~���O�w�K�������߂邱�Ƃ͂ł��邪�A����m�F�Ȃǂ̈�Ď��Ƃł͋����ł��Ȃ��q���N���X�ɐ����K������̂ŁA�w�Z�̎��ƂƂ��ē��������ꍇ�A�S�C�Ƃ̖��C���K���N���邾�낤�B

- ��肽�����Ƃ͂킩�邯�ǁA���̂��߂ɂǂ����邩���킩��Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���ł܂����Ă���悤�Ɋ�����B���ǁA�v���O���~���O�̋Z�p�����łȂ��A����̓lj��A�앶�̔\�͂��K�v���Ɗ������B

- �ǂ����Ă���ɐi�ނ��ƂɎ������Ă��܂��q�����āA�������邱�Ƃ̕�����ł��邱�Ƃ����܂��`����̂���������B

- �����Ă���R�[�h�Ƃ�肽�����Ƃ̌��Ԃ߂邱�ƂɐS������K�v���������B

- �����ɂ킩��Ȃ��A�Ǝ��₷��q���ɑ��āA�ǂ̂悤�ɍl���A�����������o���čs���̂��A�⏕���ނ����܂������ăC���[�W���Ђ낰�Ă�����悤�ɂ��āA�����̌���ςݏd�˂ċ�����W�������������Ă��������B

6. �����f���̕��y�Ɍ�����

6.1 ���f���̉��W�J�̉\��

6.1.1 �����^�[�琬

�R�[�h�����L�[�́A�R���s���[�^�T�C�G���X�̌o����\���m�����Ȃ��Ă��A�N�ł����q�ǂ������ɃR���s���[�^�T�C�G���X�̊�b�m�����w�ׂ�悤�Ɏw���ł��邱�ƁA�܂��w���҂��q�ǂ������ƈꏏ�Ɋw�ׂ邱�Ƃ�ڎw���ĊJ������Ă���B���������ă����^�[�ɕK�v�Ȏ����́A�v���O���~���O�ɌW��Z�p�I�Ȍo����m���ł͂Ȃ��A�������g���܂��R�[�h�����L�[���g�p���邱�ƁA�����Ă��̎��̌��Ɋ�Â��āA�q�ǂ������ɃR�[�h�����L�[���g�p���Ċw��łق����Ƃ�����M�������Ƃł���B

����̎��ł́A�����̈�ʎs�����R�[�h�����L�[���܂������ŐG���đ̌����Ă݂ăv���O���~���O��̊����A����Ȃ狳����ꂻ���E�����邱�ƂŒn��̖��ɗ��������A�Ƃ��������^�[�������o�Ă��邱�Ƃ��A�L���s�ł͎����邱�Ƃ��ł����B800���ȏオ�̌��ɉ��債�A30���߂��������^�[���Ƃ��Ė����o�����ƁA�����ɖL���s�����̗v�����������Ƃ͎v���Ȃ��B���������āA���l�̃A�v���[�`�͍����̂ǂ̒n��ł��K���\�Ȃ͂��ł���B�L���ł̌o�������A���Ȗ��ɏ������L���O�ꂷ��A����ɑ����̎s�������傷�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�L���s�̓��ʃ��C�Z���X����҂̑命�����u�v���O���~���O���w�ԋ@��~���������v�Ƃ������Ƃ�����̗��R�ɋ����Ă���B�����^�[�̑����͎����̎q���̏����ɑ��ĉ������Ă������邩�A�܂��n��̂��߂ɖ��ɗ��������A�Ƃ̔M�ӂ��w���������Ă���B���̐e�̎v���͓��{�������A���Ƀv���O���~���O��������s���ɏW�����Ă��邱�Ƃ���A�n���s�s�ł͂��̃j�[�Y����荂���B���i�̐ݔ��ƃR���s���[�^�T�C�G���X�̒m����L����l�����Ȃ��Ă��A�s���������I�Ɋw�э��������������Ƃ��ł���{���f���́A���ɂ��̂悤�Ȓn���s�s�ɖ]�܂�Ă�����̂�������Ȃ��B

6.1.2 �u���̍\���A����

���s�̃R�[�h�����L�[�̉ۑ�����^���ނƁA�ڍׂȎw���Ă����t�p�ɃK�C�h����J���L�������K�C�h��K�p������K�͂Ȏ�����{�����ōs���̂́A�����߂Ăł���B���̌��ʂ���A�C�O�ŊJ�����ꂽ�����̋��ނ����{�ł��L���ł��邱�Ƃ��������B�܂��A����̃����^�[�������q�������ɋ����Ȃ���A�n�ӍH�v�����č쐬�����⏕���ނ�A�J���L�������K�C�h���Q�l�ɂ��Ȃ���q�������ɂƂ��ėǂ��Ɣ��Ă��Ď��H�������@�ȂǁA���{�Ȃ�ł͂̂��ߍׂ₩�ȉ��P���A����̃v���ł͂Ȃ��s�����玟�X�Əo�Ă����B���������L���A�����̌n�����āA�����Y�݂��J�����Ă���O���[�v�ɓW�J�ł���悤�ɂ��邱�ƂŁA�W�J�̍L���Ƒ��x�����߂邱�Ƃ��ł���ƍl����B

���݂̉ۑ�����^���ނ��s�����ȓ_�Ƃ��āA�Q�[���Ȃǂ̍쐬��ʂ����n�����̊��N���������邪�A����ɂ����ẮA���{�ւ̓W�J���ŋߊJ�n�����A�R�[�h�����L�[�̌p���I���ށu�Q�[���r���_�[�v��ʂ��ĒB���ł���ƍl���Ă���B

�܂��A���w�Z�̋��Ȃ̒��Ƀv���O���~���O���������A�Ƃ������j�Ɋւ��ẮA������{�œW�J��\�肵�Ă���u�R�[�h�����L�[�̏��w�������̎Z���R�[�X�v�ł���A���w�Q�N������̋��Ȋw�K�Ńv���O���~���O��������邱�Ƃ��\�ƍl����B

�Z���R�[�X�́A�u�����v�i���Z�E���Z�E����̑g�����j�A�u�p�x�v�i���x��̎g�p�j�A�u�|���Z�v

����\������A�h�[�h�[�i���j�̌�������������𐳊m�ɑ��삵�āA������邱�Ƃ�ʂ��āA�����̗�����[�߂Ċw�ׂ�悤�ɍH�v����Ă���B���̋���v���b�g�t�H�[�������p���ē��{�̊w�Z����̃j�[�Y�ɍ��킹�����ފJ�����s���Ă������Ƃ���������B����ɂ��A�w�Z����ւ̋�̓I�ȓW�J�̉\�����J�������̂ƍl����B

�R�[�h�����L�[ ���w������ �Z���R�[�X

6.2 ���y�̂��߂̊���

�u�s���������^�[�ɂ��v���O���~���O����̐��i�v���f���A�R�[�h�����L�[��p���Ă��̃��f���̗L�������������A�L���s�E�L���s����ψ����уW���p���g�D�G���e�B����������Ђ̍���̏d�v�Ȗ����́A�܂��A�v���O���~���O����ɑ��ĖL���s�̍s������юs���ɉ萶�����S�Ə�M�̓����₳�Ȃ����Ƃł���B����F�������ۑ�ɑ���Ή���A���ʂ̊m�F�ł������e�ɂ��Ă͂���̍X�Ȃ锭�W�ƐV���ȃ`�������W�A�����Ė{�����f���ɊS���鑼�̎����̂⋳��ψ���E�w�Z�E��ƁE�l�Ȃǂ֍L���Ă���������i�߂čs�������B

�L���s�E�L���s����ψ���Ƃ��ẮA�琬�����s�������^�[�ƍ���̌o�������p���āA2018�N�x����V���ɊJ�Z����u�g���b�L�[�X�N�[���v�̎��{�Z�ւ��A�v���O���~���O����������ߒ��O�̊����Ƃ��ēW�J���Ă������Ƃ��������Ă���B����̓��ʃ��C�Z���X��W�̍ۂɁA�s���̏��w�Z�̃R���s���[�^�[�N���u�ɏ������鎙�������債�ă��C�Z���X���擾���A�ۊO�����ł�����g�p����Ƃ����P�[�X���������B����̓R�[�h�����L�[��m�������Z���A�N���u�S�C�Ɋ|�������Ď����������̂ł���B�܂��A����̃����^�[�̉������́A���؎��Ɗ��Ԓ�����яI����ɂ��A�R���[�L���O�X�y�[�X�Ȃǂ𗘗p���āA�R�[�h�����L�[����������I�ɊJ�Â��Ă���B���̂悤�����I�Ɉ炿���郁���^�[���A���o�T�_�[�ƂȂ��āA�L���s���⑼�n��֓��l�̊����̗ւ��L���邱�ƂɊ��҂���B

�W���p���E�g�D�G���e�B����������ЂƂ��ẮA��L�����ɑ���Z�p�I�E�r�W�l�X�I�Ȏx���ƂƂ��ɁACodeMonkey Studios�ЂƖ��ڂɘA�g���ē��{�ւ̕��y�ɕK�v�Ȋ�����V�������ނ̓����A�O���[�o���Љ�̃v���O���~���O����̓������̓���Ə�M�Ȃǂ𐄐i����B�܂��A�R�[�h�����L�[��p�����v���O���~���O����Ɏ^�����đS���e�n�ōs���Ă���X�̊������A�_������E�ʂւƍL����x�����d�v�ƔF�����Ă���B

����́A���؍Z�̎{�݁iPC�����F�m�[�g�u�b�NPC�Ɩ���Wi-Fi���j�𗘗p�o�������߁AICT���ւ̑傫�ȉۑ�͂Ȃ������B���̗��p���\�ł������̂́A����ψ���̐��U�w�K�ۂ���ǂƂȂ��āA�Q�����鎙���E�s�������^�[�ւ̑Ή����тɐݔ��̎g�p�ɑ���ӔC��S���Ď��{���ė������߂ł���B�������A�s�������^�[������I�ɊJ�Â��悤�Ƃ��āA�v���O���~���O������C�x���g�Ɋw�Z��PC�̋����ؗp���肢�o�Ă��A������̖�蔭���ɑ���ߕq�ȐӔC�����A�w�Z�����̗���K�{�ł��邪���ԊO�Ζ��𖽂��邱�Ƃ��o���Ȃ��A�Ƃ̗��R�Ŗ�O��������Ă��܂��B�܂��A����g���b�L�[�X�N�[���X�N�[���ł̃v���O���~���O�����̎��{�Z�𑝂₷��ł��A����ψ���E���U�w�K�ۂ̐E���ւ̕��S���ߑ��ɂȂ�l�������Ȃ����߁A�����̊w�Z�ɓW�J���邱�Ƃ�����Ȃ̂������ł���B���̂悤�ȏł͐܊p�������ꂽ�ݔ����g���Ȃ��܂܋�ԂƂȂ�A��M���s����c�̂̃v���O���~���O���琄�i�̑������ƂȂ�B�ő���ɗL�����p�ł��邽�߂̉^�p���[���⌠���ƐӔC�̈ڏ��A�l�I���\�[�X�̎�z�A�ی����̃Z�[�t�e�B�l�b�g�̏����Ȃǂ��K�{�ł���B

�R�[�h�����L�[�́A�u���E�U�[�ƃC���^�[�l�b�g��������Ύ���ł����ł��ǂ��ł��w�K�ł���B���������ɂ��̊������邽�߂Ɏv��������w�K�o����������s����������������ŁA���̊����������߂Ɋw�т����Ă��w�ׂȂ��s�����������Ă���B�����₤���߂ɁA�����ŏI�y�j���Ɏ��؍Z����̖L���s�吴���܂Ȃь𗬊فu�~�i�N���v�ɂāA����Ɋ����Ȃ��Ă��w�ׂ�u�R�[�h�����L�[�L��v���J�Â����B�~�i�N���͐V�����{�݂ł��邽�ߖ����̖���LAN���ݒu����A�܂��L���s��L���Z�p�Ȋw��w�̗L����ݏo�\�ȃ^�u���b�g�[����m�[�g�u�b�NPC�̎g�p���\�ł������B�������Ȃ���A���l�̊������s���L��ɍL�߂悤�Ƃ���ƁA�s�������R�ɗ��p�\�Ȗ���LAN���̐������ꂽ�����{�݂͋H�L�ł���A�܂��ؗp�\��PC�̐����ɂ߂ď��Ȃ��B�����̊��������}���K�v������B

����́A1,000�l�ւ̓��ʃ��C�Z���X��p���W���p���E�g�D�G���e�B����������Ђ����S���A�s���ւ͖����Œ����B�����������������Ă݂��A�ƌ����ӌ������������Ă���A����R�[�h�����L�[���g�p�����v���O���~���O����𐄐i�����ŁA���C�Z���X��p�̕��S�����y�̏�ǂƂȂ�\��������B������N���A���邽�߂̕���Ƃ��āA���l�Ɏg�p�ł���`�������W�̐��𐧌�����Ȃǂ������ʃ��C�Z���X�Ƃ��ĉ��i��ጸ���A���ޔ�Ƃ��ĎQ���҂����ȕ��S�ł�����z�Ƃ��邱�ƂőΉ����\�ƍl���Ă���B�u������Ƃŗ��p��������Ԏg�p�\�Ƃ��āA�����������ӗ~�̍���������k�E�e���v���O���~���O����������I�Ɍp���\�Ƃ��邱�ƂŁA�v���O���~���O�X�L���̍X�Ȃ���オ���҂����Ƌ��ɁA���C�Z���X���i���x�����C���Z���e�B�u��������B�Ȃ��A�����PC��l�b�g�����Ȃ������ւ̔z�����K�v�ƂȂ�Ƃł��낤�B�܂��A�v���O���~���O����𐄐i�������L�u��c�̂ƁA������T�|�[�g�����ƁE�l���N���E�h�t�@���h�łȂ��Ōo�ϓI�x�����郂�f������ĂƂ��Č������Ă���B

���؎��Ƃ̒��߂�����Ƃ��Ď��{�����A���E���̖L���̏��w���ƃC�X���G���̏��w�����l�b�g�����p�őΐ킷��`�����s�I���V�b�v�́A�L���s���E���璷�ECodeMonkey Studios��CEO�������A�s��100���ȏオ�ϐ킵�đ傢�ɐ���オ�����B�`�[����ł̓C�X���G�����P~�R�ʂ�Ɛ肷����A�l��ł������Ȃ���{�̏��w�S�N���`�[�����g�b�v�ł��������ƁA���̑̌���ʂ��ĎQ�������L���̏��w���������ƍ��x�ȃv���O���~���O����������ƈӗ~�����߂�ȂǁA���{�̎�҂����̏����͖��邢�Ɗ��҂����Ă�C�x���g�ƂȂ����B���̂悤�ȃC�x���g���e�n�ɍL�߂Ă������ƂŁA���{�S�̂̃v���O���~���O����̐��i���������邱�Ƃ��l�������B

�v���O���~���O����Ɋւ��āA�L���s����ψ���ł͉ے��O�̋�����ӎ������{���ƂƂ͕ʂɁA�u�v���O���~���O����̐��i�v��\�Z�����āA���w�Z�E���w�Z�A�e�P�Z�������Z�ɑI�сA�v���O���~���O����̎��H���������{���Ă���B����́A����ψ���̊w�Z����ۂ���ǂƂȂ�A2020�N������ƂŃv���O���~���O���s�����߂ɁA�e��̃v���O���~���O�w�K���ނ�I�сA���B�i�K�ɑ��������ƂÂ���A���Ȏw���ɂ����鋳�ނ̌��ʓI�Ȋ��p���@�A�����̎w�����@�Ȃǂ̎��H�������s���Ă�����̂ł���B�{���Ƃŗp�����R�[�h�����L�[���Ώۋ��ނ̈�Ƃ��āA������5-6�N���̃N���X�̎��ƂƂ��āA�J���L�������K�C�h���Q�l�ɁA���k�����ɂ������w�����@���J�����Ď��H���Ă���B����A����ψ���̐��U�w�K�ۂōs�����A���܂��܂Ȍo����l���o�������������ӗ~�I�Ȏs�������^�[�̈琬�ƁA���یケ�ǂ������̃g���b�L�[�X�N�[���œ����m���A�w�Z����ۂŋ��������ƂƂ��Ă̎w�����@�̎��H�����œ���m���ƍ�����Ƃ�{�i���{�����Ő�����ޕs���A����炪���ݕ⊮���đ�����ʂŃv���O���~���O���炪���i�����Ƃ����̂́A�V�������f���Ƃ��Ă̔��W�n�ł���ƍl����B����Ɍ������ۑ�̊m�F�Ǝ��{�ł���̐���肪�}���ł���ƍl����B

�i���쐬�ӔC�ҁF�@�W���p���E�g�D�G���e�B�����ږ�/�L���Z�p�Ȋw��w�����@�����F���j

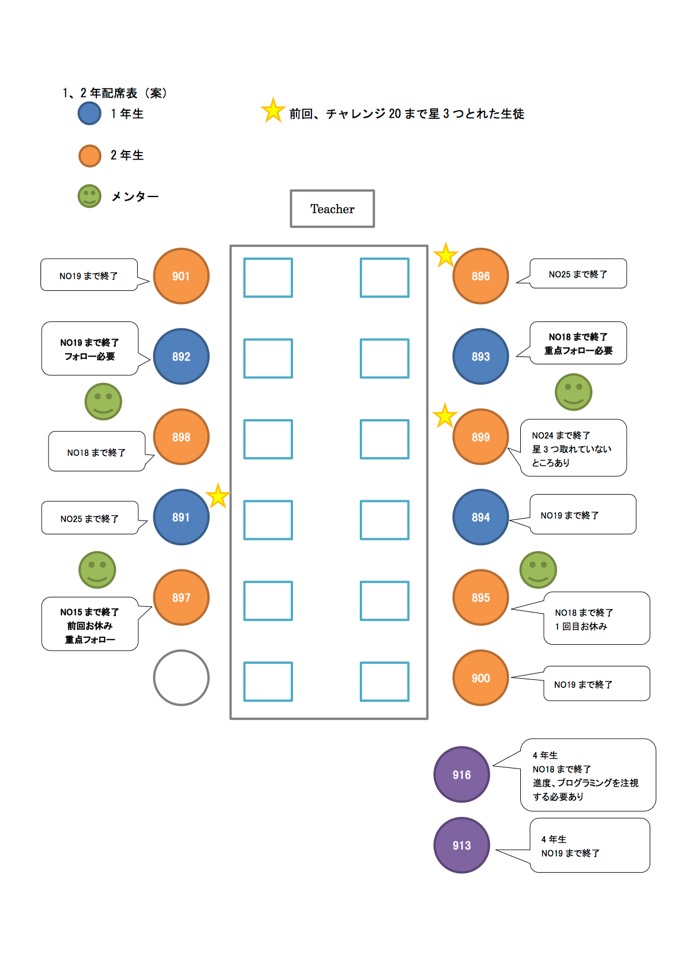

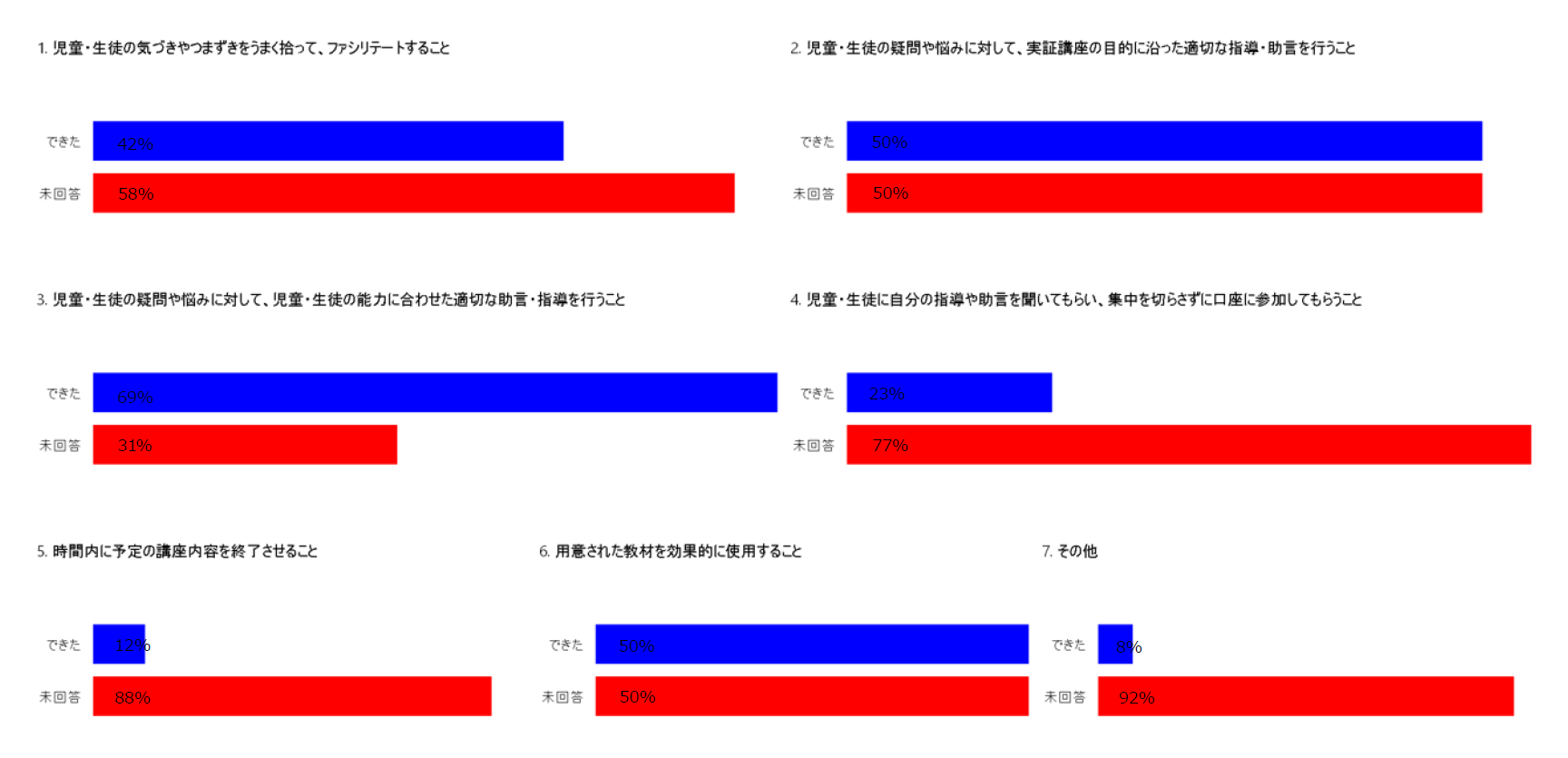

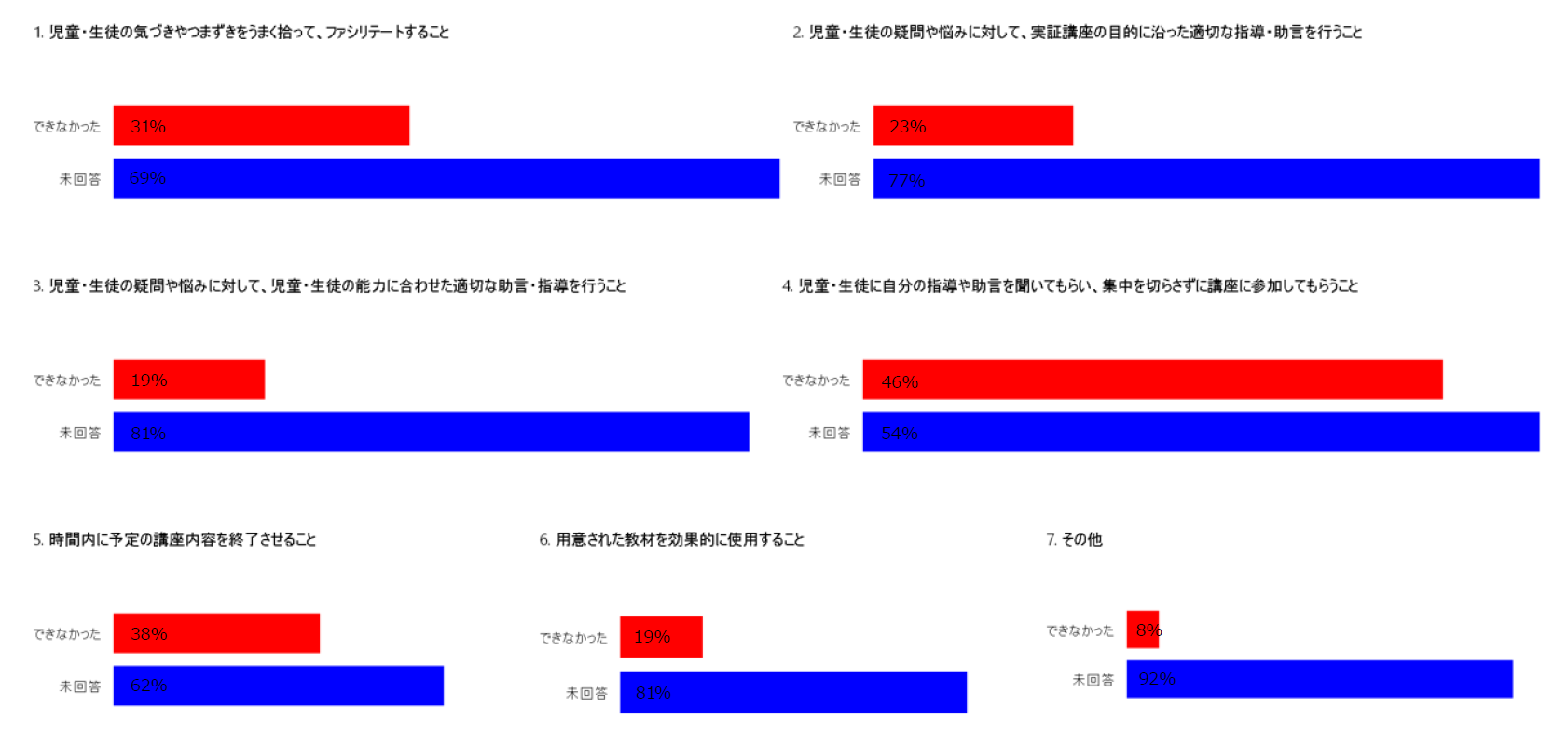

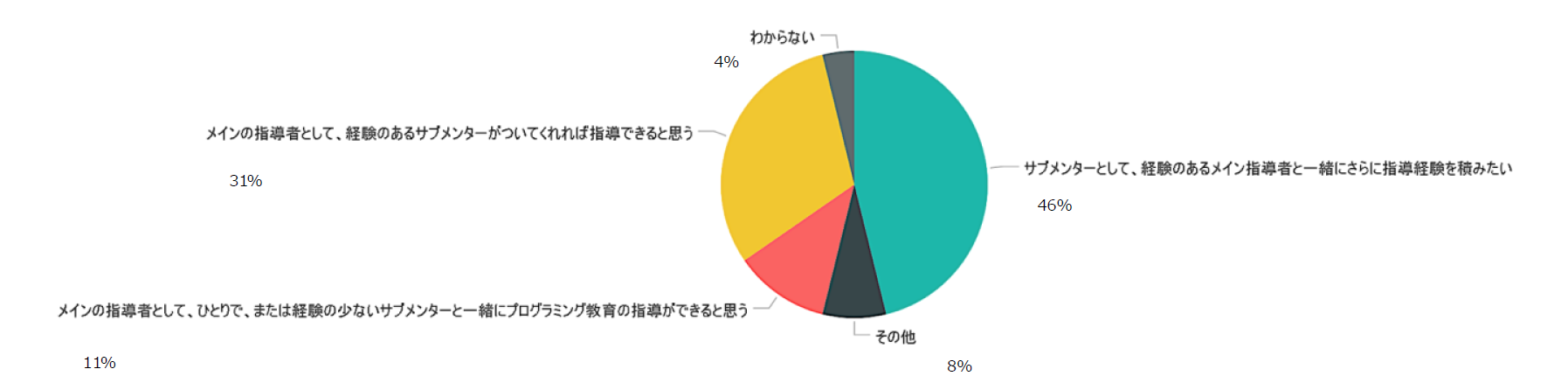

![�琬�����^�[�����A���P�[�g�iQ3-7�j�i3-6��4�܂���5�Ɠ��������j��̓I�ɂǂ����������Ƃɕs��������܂����B���Ă͂܂���̂�S�ċ����Ă��������B�i�����j�A�����E���k�̋C�Â���܂��������܂��E���āA�t�@�V���e�[�g�ł��邩�A35%�A�����E���k�̋^���Y�݂ɑ��āA���؍u���̖ړI�ɉ������K�Ȏw���E�������ł��邩�A38%�A�����E���k�̋^���Y�݂ɑ��āA�����E���k�̔\�͂ɍ��킹���K�ȏ����E�w�����ł��邩�A46%�A�����E���k�������̎w���⏕��������A�]���Ă���邩�A27%�A���ԓ��ɗ\��̃v���O�������I���ł��邩�A27%�A�p�ӂ��ꂽ���ނ����ʓI�Ɏg�p���Ďw���ł��邩�A12%�A���̑��A8%�B](img/detail/009/graph_33.jpg)

�Ƃ�Ղ�2017 �����^�[�{���u�� �v���[������ ��2��

�Ƃ�Ղ�2017 �����^�[�{���u�� �v���[������ ��2��