ファブラボを活用した多世代地域連携型プログラム人材育成モデル

一般社団法人 国際STEM 学習協会 (ファブラボ鎌倉)

1.モデルの概要

1.1 モデル名称

モデル名称:ファブラボを活用した多世代地域連携型プログラム人材育成モデル事業

対象地域:中国ブロック (山口県)

実証フィールドとなる学校名:山口市立大殿小学校

1.2 モデルの全体概要

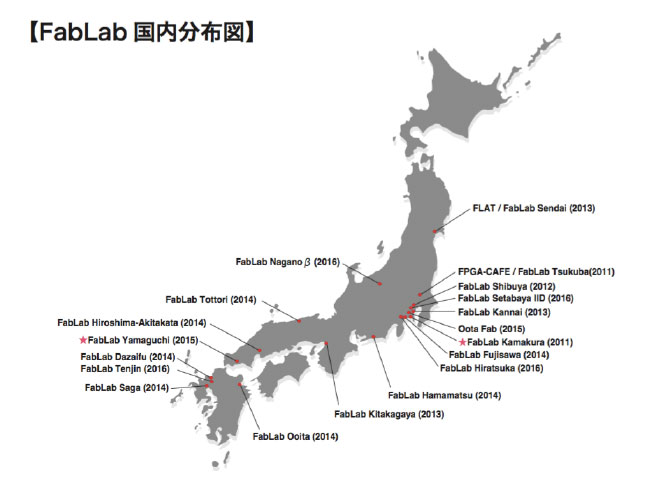

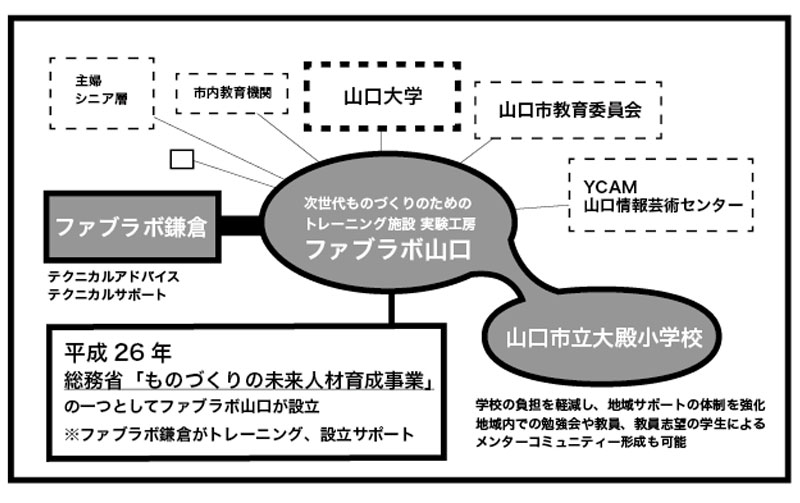

国内外で拡がる市民参加型のデジタル実験工房「ファブラボ」*を活用し、地域でのプログラミング教育を推進する人的基盤を構築していきます。メンター育成ではファブラボ鎌倉で培われたメソッドを用いて、ファブラボ山口にてメンター育成とトレーニングプログラムを実施しました。地域内での継続的な活動を見据え、プログラミング教育を推進していく人材を確保し、教育関係者との連携を強化するとともに、モデル事業終了後も引き続きファブラボなどの拠点を活用しながら、山口市におけるプログラミング教育の活性化を図ります。多世代次世代型学習環境としての事例として今後展開できるよう、地域内における人材育成のハブ的機能も含め本モデル事業を計画し、他地域での展開を見据えた事業を行いました。

プログラミング教育を行うためには継続的な取り組みと、そうした活動を後押しする地域内での理解やサポートが不可欠です。予算、人材の確保、時間的制約、コミュニティー形成などの問題を解決していく必要があります。2011 年から日本各地で地域に根ざした活動を進めているファブラボなどの団体と連携することで、小中高大、市民、団体の枠組みを超えた体制づくりを期待することができます。本事業は、プログラミング教育を支援する人材を地域で育成しながら、かつ地域内部での理解と連携体制を強化し、持続可能な学習環境の構築とそうした状況に対する理解を促進するためのモデル事業となります。

ファブラボとは?

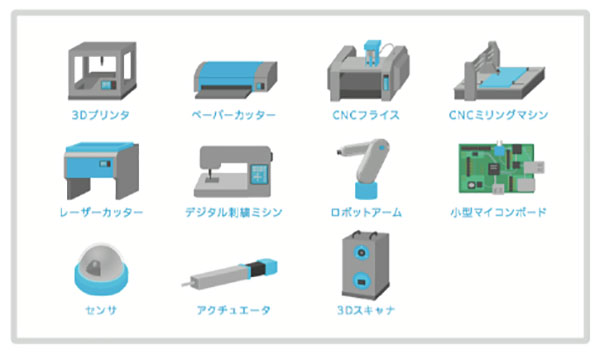

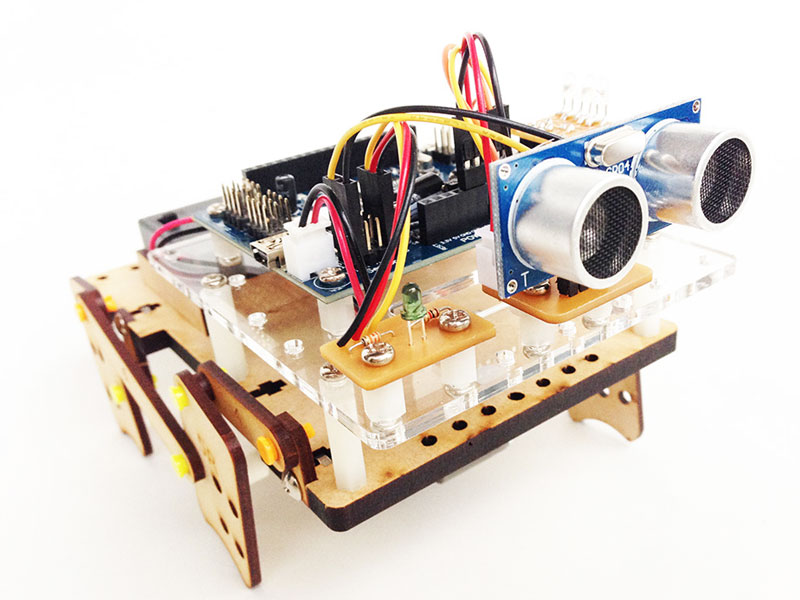

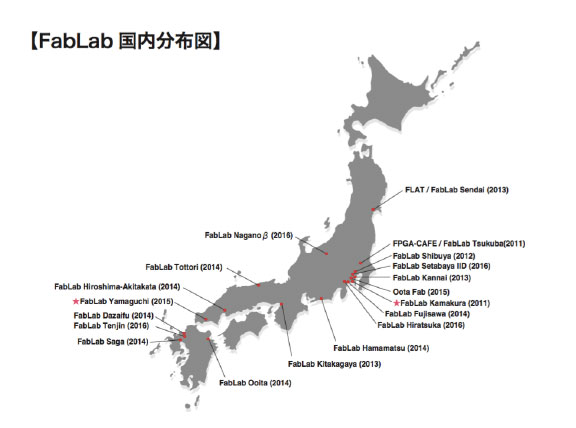

3D プリンタやレーザーカッターなどデジタル制御された多様な工作機械を取り揃え、モノをつくる技術を地域住民が身につけることで、個人や地域レベルの課題を住民自身が解決できるようになるための市民参加型の次世代実験工房です。2002 年、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)から広がった取り組みで、現在80 カ国、1,000 箇所以上にファブラボが設立され、世界的なネットワークもその特徴のひとつです。ラボの規模や運営は各ラボが独立しているため異なりますが、顔が見えるコミュニティー形成を世界規模で促進し、プログラミングからデジタルものづくりのノウハウからデータまで共有を積極的に行っています。2011 年に東アジア初のファブラボとして、ファブラボ鎌倉とファブラボつくばが立ち上がり、現在日本国内では19 箇所のラボが立ち上がっています。

※本プロジェクトは、ファブラボ鎌倉とファブラボ山口の連携事業です

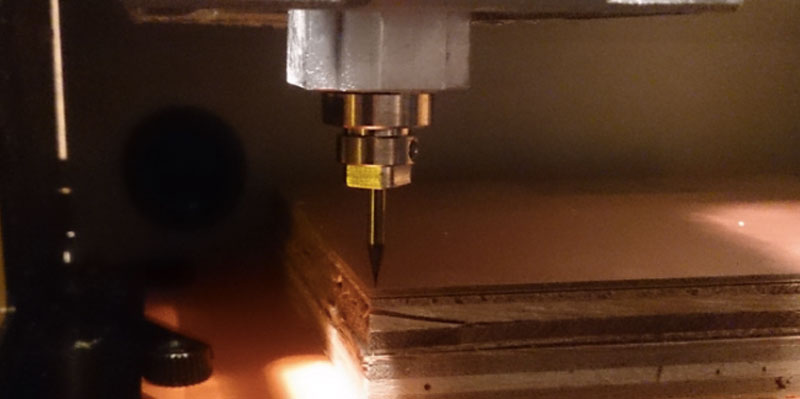

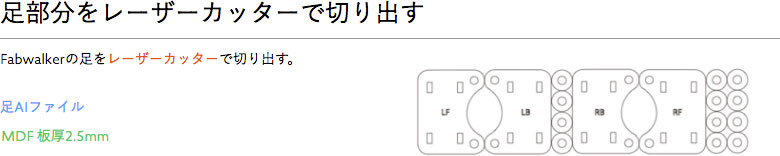

図1-3 : デジタルファブリケーション機器等

出典:平成27 年「ファブ社会の基盤に関する検討会報告書『ファブ社会推進戦略』p.5」

社会的背景 : IoT 社会促進を見据え、地域連携型プログラミング教育支援サポートのスキームづくりへ

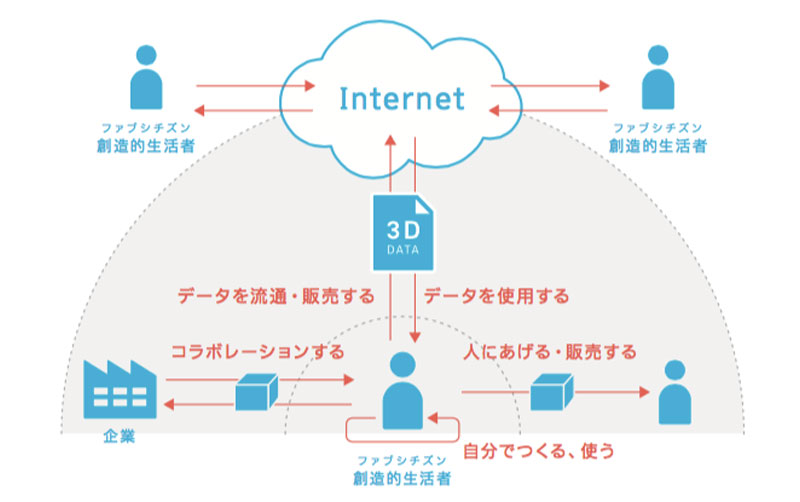

IoT (Internet of Things)社会の促進は日本の成長戦略でもあり、世界的な動向でもあります。情報通信技術(ICT)の飛躍的な発展により、インターネットを介して「もの」と「情報」と「実社会」が相互に影響し合う新しい空間や環境がより身近になってきました。平成27 年「ファブ社会の基盤に関する検討会報告書『ファブ社会推進戦略』でも、デジタル工作機器の価格が低廉化し一般の市民層へ広がり始めたことで、生活者がテクノロジーを介したものづくりに触れる敷居も低くなり、モノの生産・流通・消費が大きく変貌し始めていると示唆しています。 本事業も、プログラミング教育を支援する人材の育成を進めながら、さらにIoT 社会における、地域連携型の人材育成トレーニングモデルの構築と教材のオープンソース化を目指し、プログラムの組み立てを行っています。

図1-4 : ファブ社会と創造的生活者

出典:平成27 年「ファブ社会の基盤に関する検討会報告書『ファブ社会推進戦略』p.15」

事業内容 : ノウハウの共有、教材開発を通じ連携することにより地域住民のスキルアップを図る

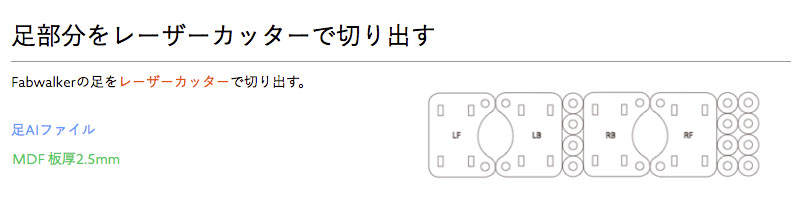

本事業では、ファブラボなどの施設の活用、地域間連携型の教材開発、学校のニーズに合わせた調整から講座運用までを一連の流れとして実施しています。メンター育成では情報技術のリテラシーのみならず、現場の学習環境に対して臨機応変に対応できるスキルを身につけ、そのノウハウを共有するスキル獲得も重要視しています。小学校の状況は、各学校の方針や集まる児童によって異なります。現場では、きめ細かい調整が不可欠です。日々、変化する情報技術において、マニュアル型の学習方法では対応に限界があり、自立型の学習をメンター自身のみならず地域コミュニティーが文化として育んでいく姿勢が非常に重要です。こうした理念を背景にしながら、各地域での実施プログラムの質を担保するために、本事業ではファブラボ鎌倉とメディア研究者(慶応義塾大学特任助教 山岡潤一氏)が共同開発したFABWALKER(ファブウォーカー)という歩行をデザインするための教育用ロボットを採用しています。また、本プログラムでは、モノのデータも情報のように共有する次世代型モノづくり社会も見据えて構成されています。教材のオープンソース化の可能性を感じてもらうために、光センサー、超音波センサーなど搭載する電子基板は各地で拡張できるよう、ファブラボ機材を利用し自作しています。WEB上でデータ共有することにより二次制作などを可能にする取り組みは、新しい教材開発のあり方でもあります。このように教材に関して開発や改変の余地を設けることで、地域素材を取り入れたロボットの制作、地域の高等専門学校や大学内でのスキルアップトレーニングの実施などを通じて地域貢献に寄与することができます。

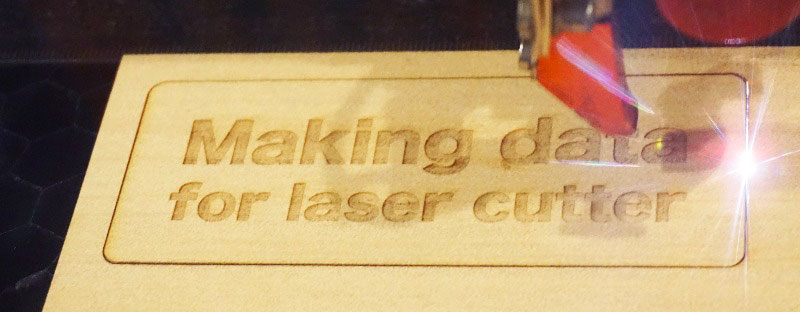

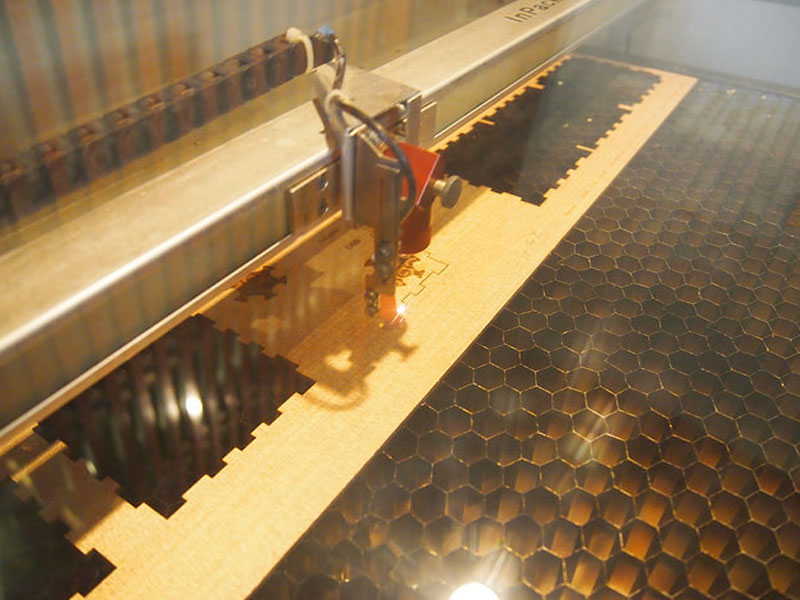

図1-5 : レーザー加工機 : レーザーによってさまざまな素材に彫刻・切断・穴あけ・マーキング加工を行う工作機械

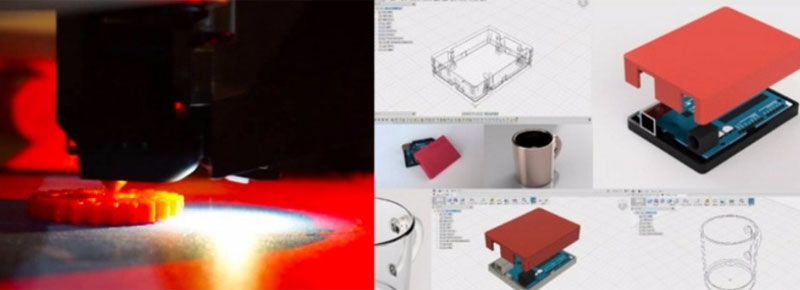

図1-6 : 3D プリンタ :コンピュータ上でつくった設計図をもとに、三次元の立体物を造り出す工作機械

図1-7 : CNC ミリングマシン:コンピュータ上でつくった設計図をもとに、三次元の立体物を削り出す工作機械

図1-8 : WEB上での3Dや2Dのデザインデータなど、ノウハウとともに、モノのデータもダウンロードすることができる

実施プログラム内容

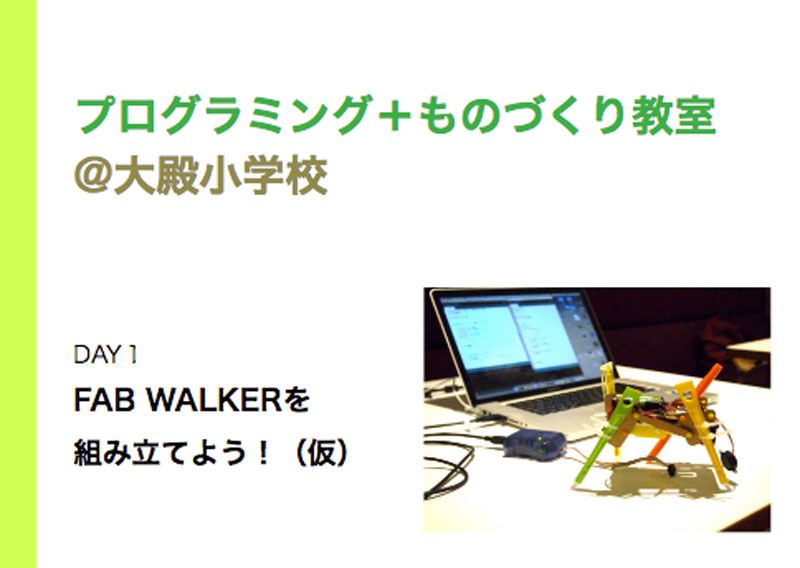

題材名 : FAB WALKER プログラミングで生命を吹き込もう!

図1-9 : 足を取り付ける前のFAB WALKER(ファブウォーカー)

目標

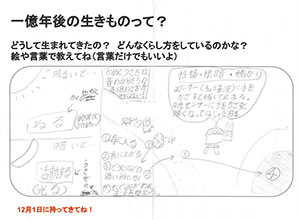

- 1 億年後の生き物を想像しアイデアを形にする段階でプログラミングを用いて論理的に考え、実際に試行錯誤を繰り返し課題解決型のスキルを身につけることができるようになる

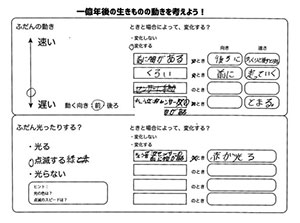

- ビジュアル言語(Studuino プログラミング環境)を用いて、プログラミングの基礎的な技能を習得できるようになる

設備・環境・指導の体制

- 1)実施場所 : 山口市立大殿小学校 視聴覚室(Windows PC 20 台 / インターネット完備 / サーバー有り)

- 実施前の準備

・人数分のFAB WALKER キット、Studuino マイコンボード、文房具等の部品を用意する

・児童用のWindows PC にStuduino プログラミング環境をインストール

・授業の前に1 人1 人がStuduino プログラミング環境を使えるように立ち上げておく

対象

山口市立大殿小学校 4〜6 学年 20 名

指導の体制

講師:1 名 / 育成メンター:20 名 / サポート(ファブラボ鎌倉):2 名

実施体制図

授業計画案

| No. | 学習活動・内容 | 指導上の留意点 | 時間 |

|---|---|---|---|

| 1 | FAB WALKER の組立 | ・機構を簡潔に説明し、FAB WALKER が動くしくみについての理解を促す ・モーターの動作はプログラミングで制御できることを伝え、次時からの実習への動機付けにする |

1 |

| 2 | Studuino を用いた プログラミング実習 |

・FAB WALKER とStuduino プログラミング環境を接続させて動作を確認することにより、プログラミングの結果を児童が実感できるようにする ・単純な制御から複雑な制御へと段階を踏みながら指導することにより、プログラミングのしくみを着実に理解・実践できるようにする ・モーター、LED、各種センサーなどなるべく多くの部品を制御する方法を示すことにより、各自の作品イメージを具体的にもつことができるようにする |

2 |

| 3 | FAB WALKER オリジナル作品の制作 |

・メンターの作例(プログラミングのスクリプトも含む)を例示することで、つくりたいロボットのイメージを具体的に持つことができるようにする ・「生き物の特徴」「設計図」「インプット/アウトプット」などの項目を書き込めるワークシートを用いて、児童の構想を具体化できるように支援する |

2 |

| 4 | 学習のまとめ ふりかえり |

・作品発表 ・自分の作品について簡潔に紹介できるようにスピーチの項目をあらかじめ定めておく |

1 |

補足 中学校学習指導要領 技術・家庭科[技術分野]との関連

A 材料と加工に関する技術 (3)ウ.部品加工,組立て及び仕上げができること。

B エネルギー変換に関する技術 (2)イ.製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検ができること。

D 情報に関する技術 (3)ア. コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ること。イ.情報処理の手順を考え,簡単な

プログラムが作成できること。

(1)教材観

FAB WALKER(ファブウォーカー)とは、ファブラボ鎌倉と研究者(慶応義塾大学特任助教 山岡潤一氏)が開発を進めている、生き物を育てるようにプログラミングを学習するロボットキットである。ペンや木の枝など、身の回りにあるものでロボットの機能を拡張したり、センサーなどを利用することにより、あたかもロボットに動物の持つ「感覚」(視覚や触覚など)や手足、その他の器官を与えたような動きをさせることができる。生き物を育てるように、知性や感覚を与えるという行為の中で、プログラミングを実践的かつ身体的に学ぶことができる。プログラミングにはArduino 互換のマイコンボードStuduino を用いる。Studuino は、日本語による指示ブロックでプログラミングをすることができ、センサー等の取り付けも容易であることから、プログラミング初級者の児童にも親しみやすい教材であると考える。

(2)児童観

本教材FAB WALKER はロボットの造型が比較的自由であり、センサーの取り付け等によって生き物の

ような動き方や感覚を与えることができる。児童の想像する身近な生き物や空想の生き物の感覚や特徴

を、プログラミングを通して表現する楽しさから、プログラミングに親しみを持ち、すすんで技能を身に

つけることができると考える。また、個々の技能の習得に留まらず、学びの成果を発展させ、継続して学

び続ける環境を児童を中心として創造する必要がある。

(3)指導観

ひとり1 台のオリジナルFAB WALKER(以下ロボット)を完成させることで、プログラミングを用いて論理的に考え、基礎的な技能を習得し、他者と恊働しながら課題解決する能力を育むことができるように、次のように指導する。はじめに、ロボットを組み立てる。モーターやリンク機構などの構造を手を動かし組み立てることで、ロボットが動く仕組みに気付かせる。次に、ロボットをStuduino プログラミング環境によるプログラミングで制御する。LEDや各種センサーの制御方法をできるだけ網羅することで、オリジナルロボットづくりへの動機付けを高めるようにする。指導にあたっては簡単な制御から難しい制御へとスモールステップで行うことにより、全員が無理なく技能を身につけられるように配慮する。学んだプログラミングの知識・技能と、装飾や造型を組み合わせることで、児童ひとりひとりのイメージするロボットを制作する。ロボットの構想は身近な生き物や空想の生き物から着想させ、生き物らしさをプログラミングで表現させることに重点を置く。他の児童と交流しながら制作することを促し、他者と比較することによって自らの課題を発見でき、それらをまた自ら解決するきっかけを持つことができるようにする。

最後に、ロボットの発表会を実施する。実際にロボットを動かしてみたり、工夫した点や難しかった点を発表しあうことによって、他の児童が作ったロボットの良いところをみつけ、今後の自分のロボットの改善につなげる。また、記録された発表の様子(映像)やプログラミングのコードはクラウド上で共有し、次の学習者へ向けた資料・ふりかえりの資料として活用することができる。

指導にあたっては、いずれの活動においても効果的にグループ学習を導入し、児童同士への学び合いを

推奨する。メンターは適宜児童に助言をしながら、知識やアイデアを積極的に共有し学び合う雰囲気作り

の醸成につとめる。

2.モデルの内容

2.1 メンターの募集・研修について

2.1.1 メンターの募集・研修について

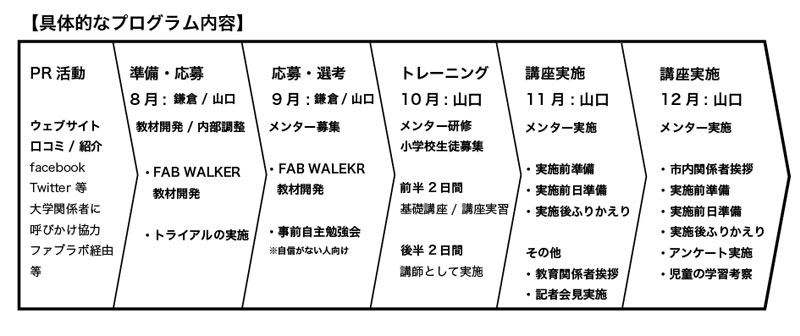

●実施スケジュール

メンター育成研修 : 4 日間 (平成28 年 10 月1・2・8・9 日)

小学校での実証:11 月-12 月 全6 回

「指導者育成研修」として、地域メンターの育成を実施。育成対象者のほとんどがプログラミング未経験

者。4 日間の研修を通じてプログラミングやものづくりの知識・技術を実践的に身につけ、小学生にとっ

て魅力あるカリキュラムをメンター自ら構成していきました。

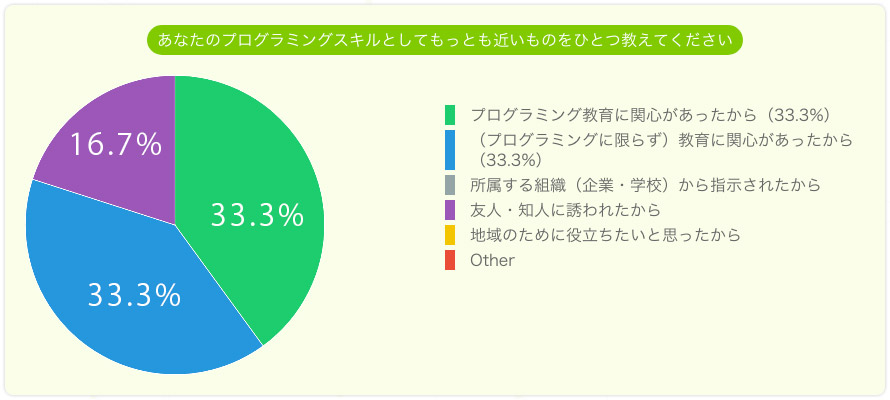

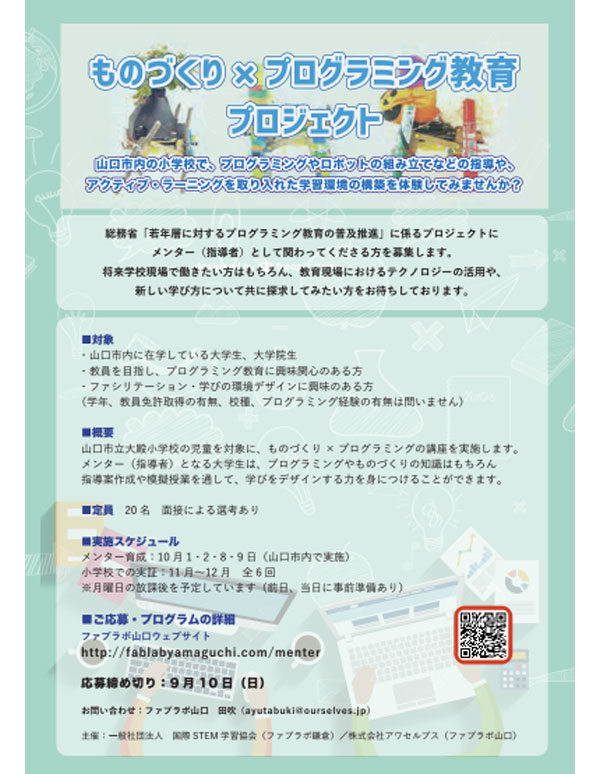

2.1.2 メンター募集方法

●募集期間

一次募集:8 月6 日-9 月10 日(35 日間)

二次募集:9 月10 日-9 月30 日(20 日間)

ファブラボ山口 運営メンバー(山口大学大学院教育学研究科修了)による呼びかけ

山口大学教育学部の研究室を通じて告知

SNS : facebook などを通じて

2.1.3 メンター募集対象(メンター種別)

●応募時の掲載概要

山口市大殿小学校の児童を対象に、ものづくりx プログラミングの講座を実施します。メンター(指導者)

となる大学生は、プログラミングやものづくりの知識はもちろん、指導案作成や模擬授業を通じて、学び

をデザインする力を身につけることができます。

●対象

- 山口市内に在学生している大学生・大学院生 ・教員を目指し、プログラミング教育に興味関心のある方 ・ファシリテーション・学びの環境デザインに興味のある方 (学年・教員免許取得の有無、校種、プログラミングの経験の有無は問いません)

- 山口市内に在学生している大学生・大学院生

- 教員を目指し、プログラミング教育に興味関心のある方

- ファシリテーション・学びの環境デザインに興味のある方

(学年・教員免許取得の有無、校種、プログラミングの経験の有無は問いません)

2.1.4 メンター種別の選択理由

優秀な人材発掘と学部を越えた多様な学習コニュミティー形成

- 山口大学で学ぶ学生を対象とすることで、継続的な関わり合いを期待

- 教育学部の学生中心に、学科を横断した学び合いのコミュニティー形成

- その他興味のある学生を幅広く受け入れる : 理学部、国際総合科学部など

- プログラミングに長けた人

- 教えるのに長けた人

- 芸術センスに長けた人

- デザインセンスに長けた人

- 地域と大学をつなげるのに長けた人

- 地域と地域をつなげるのに長けた人

2.1.5 メンター募集に関する工夫

- 山口大学の教育学部の先生方に研究室ごとに告知をしていただく

- 山口大学教育学部のネットワークに直接呼びかける:SNS やfacebook など

●採用した参加者の所属

- 山口大学大学院教育学研究科 教科教育専攻美術教育分野

- 山口大学大学院教育学研究科 教職実践高度化専攻 教育実践開発コース

- 山口大学教育学部 教育学部教科教員養成コース美術教育選修

- 山口大学理学部 物理・情報科学科 情報科学コース 4 年

- 山口大学教育学部 表現情報処理コース3 年

- 山口大学教育学部 技術教育選修4 年

- 山口大学国際総合科学部 1 年

- 山口大学教育学部情報教育コース 1 年

- 青山学院大学/山口情報芸術センター インターン

- ファブラボ山口 利用者

- 北九州イノベーションギャラリー

※重複している学部がある場合は、まとめて記載しています

2.1.6 メンター研修期間

2.1.7 メンター研修方法

●メンター育成研修 : 4 日間 (平成28 年 10 月1・2・8・9 日)

| メンター研修実施内容 / スケジュール | |

|---|---|

| 1 日目 実施日:10 月1 日(土) イントロダクション 実施プログラムを受講 |

10:00 - 11:00 イントロダクション / 社会的動向 / FabLab の講義 11:00 - 12:00 プロジェクト概要説明 12:00 - 13:00 お昼休憩 13:00 - 14:00 実施プログラム受講 DAY 1 14:00 - 15:00 実施プログラム受講 DAY 2 15:00 - 16:00 実施プログラム受講 DAY 3 16:00 - 17:00 実施プログラム受講 DAY 4 17:00 - 18:00 ふりかえり  図2-3 : 講座の様子 社会的動向と地域と教育の役割を考え、実際の講座を体験する |

| 2 日目 実施日:10 月2 日(日) プログラムを受講 実施準備 |

10:00 - 11:00 実施プログラム受講 DAY5 11:00 - 12:00 実施プログラム受講 DAY 6 発表会 12:00 - 13:00 お昼休憩 13:00 - 14:00 全体ふりかえり 14:00 - 15:00 実証校での実施体制を決める 15:00 - 16:00 ノウハウ共有 / 教材及びサンプル作成 16:00 - 17:00 学習者の創造性向上の方法を模索 17:00 - 18:00 次回までの課題設定  図2-4 : 実際に児童と同じプログラムを受講するメンター |

| 3 日目 実施日:10 月8 日(土) 実際にメンターが講師となり 有志で集まった小学生や社会人を対象に リハーサルを行う |

10:00 - 11:00 実施準備 / 確認 11:00 - 12:00 講師シミュレーション DAY 1 12:00 - 13:00 お昼休憩 13:00 - 14:00 講師シミュレーション DAY 2 14:00 - 15:00 講師シミュレーション DAY 3 15:00 - 16:00 講師シミュレーション DAY 4 16:00 - 17:00 講師シミュレーション DAY 5 17:00 - 18:00 講師シミュレーション DAY 6 : 発表 / ふりかえり  図2-5 : 地元小学生に協力してもらい、実際にシミュレーションを行う |

| 4 日目 実施日:10 月9 日(日) 実施を想定した教材の準備 資料の改変・新規サンプル 資料の作成 |

10:00 - 11:00 実施準備 : 役割分担 / シフト確認 11:00 - 12:00 実施準備 : 各グループ作業 12:00 - 13:00 お昼休憩 13:00 - 14:00 実施準備 : 各グループ作業 14:00 - 15:00 実施準備 : 各グループ作業 15:00 - 16:00 実施準備 : 各グループ作業 16:00 - 17:00 実施準備 : 各グループ作業 17:00 - 18:00 最終確認 / ふりかえり  図2-6 : 議論する学生の様子 |

2.1.8 メンター研修に関する工夫

●カリキュラム / 素早い教材開発 : 実践を通じて、アイデア、ノウハウの共有・開発・改変方法を学ぶ

メンター自ら、実施状況に合わせ教材の改変や追加

多様な分野が集まることで学び合いを促進

●学習者のプロファイリングの実施 : 学習者の心理や観察の共有を通じて現場での対応力を身につける

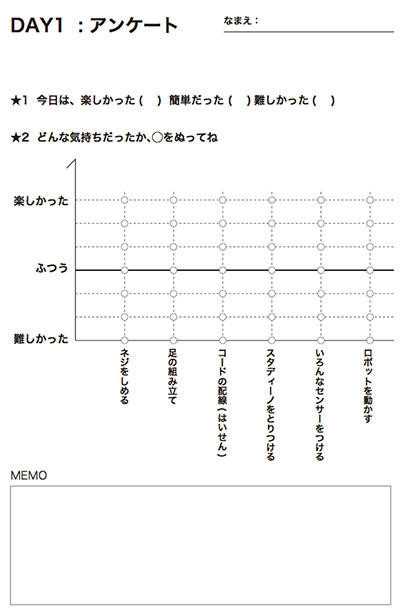

| 学習者自身による記述 (心理的状況・時間軸と理解度) | セッション終了後に、メンター同士で共有 |

|---|---|

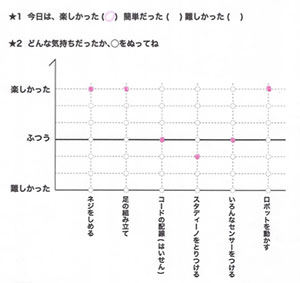

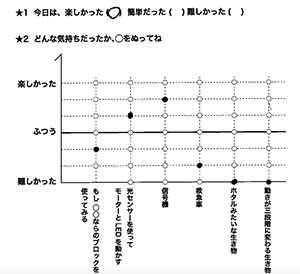

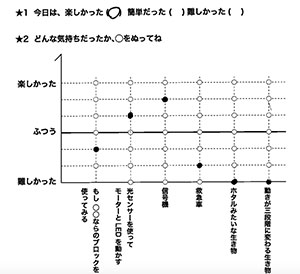

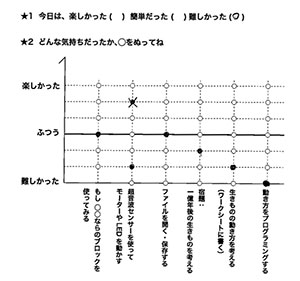

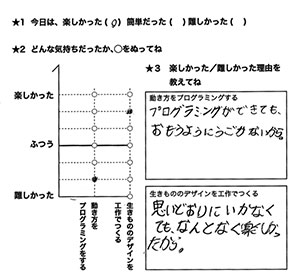

| 1 日目:組立セッション 講座後、児童に記述しやすいフォーマットで実施  図20 : アンケート フォーマット  図2-12 : 児童A による1 日目アンケート結果 |

1 回目: (児童A に対する担当メンター記述) A さんは、グループ1 のしっかり者で、ハキハキとよくしゃべります。同じ5 年生のK くんの面倒をよく見てあげていましたが、代わりに部品を組み立ててあげるなど、少し干渉しすぎなところもあったかもしれません。足の組み立てのペースはかなり早かったです。プッシュリベットをひとりで外すことができません。先生役になれる素質もあるのですが、本人はどちらかというとどんどん先に進みたいタイプ。少々せっかちですが、作業は確実です。4 人の中では、自分で見本と手順書を読んでどんどん先にすすんで取り組んでいました。  図2-11 : 1 日目 組み立ての様子01 レーザーカッターで切り出されたロボットキットと児童  図2-14 : 1 日目 組み立ての様子02 見本と手引きをヒントに、自分のロボットを自分で組み立てる |

2 日目:プログラミング (児童A による記述) 図2-13 : 児童A による2 日目アンケート結果 |

2 回目 (児童A に対する担当メンター記述) A さんの良いところは、とにかくいい笑顔と返事。信号機の実 習のときに「A4」を選んでいて、「これは何色?」と尋ねる と、「赤のつぎだから黄色」と答えた。「試してみて」という と「青」が点灯。「あっ」と良い表情。「気づいたことは隣の 人に教えてあげて」と促すと、よきお姉さんになってくれる。 「実行⇒テストモード開始」操作をよく忘れていたが、救急車 などの課題はとても早く完成していた。  図2-15 : 2 日目の講座風景 |

3 日目 : プログラミング (児童A による記述) 図2-16 : 児童A による3 日目アンケート結果 |

3 回目 (児童A に対する担当メンター記述) マイペースなY ちゃん(4年生児童)のよき指導者に、A さん はなっていた。「教えてあげて」「みてあげて」と言うとよく 面倒をみてくれます。Y ちゃんのほうが早くできるとちょっぴ り悔しそうです。チャレンジタイムではホタルを作成しまし た。「モーターM1 を正転」を最初に入れ忘れていたので「忘 れているブロックがあるよ、DAY2 の資料を見返してみて」と いうとすぐに気づいて自分で修正ができました。  図2-18 : 3 日目の講座風景 |

4 日目 : プログラミング (児童A による記述) 図2-17 : 児童A による4 日目アンケート結果 |

4 回目 (児童A に対する担当メンター記述) A さんは、宿題のアイデアシートを具体的に記入してきていま した。そのためプログラミングワークシートも早々に埋めるこ とができ、実装に入りました。複雑なプログラミングでした が、ほとんど自力で頑張って作成しました。最初は前進するは ずなのに、いざ書き込んでみると逆転から始まってしまい、戸 惑っていました。時間内に修正ができなかったのですが「これ はこれで、まあいいや」と本人の中では折り合いをつけている 感じでした。  図2-19 : 4 日目の講座風景 |

5 日目 : プログラミング (児童による記述) 図2-20 : 児童A による5 日目アンケート結果 |

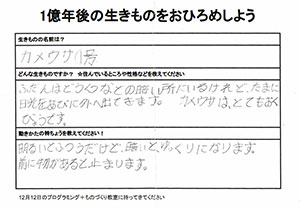

5 回目 (児童A に対する担当メンター記述) すでに、A さんは、プログラミングはほとんどできているとの ことだったので「ウサカメ1 号」という、うさぎとかめが融合 したようなデザインの作成にとりかかろうとしました。しか し、いざ確認してみると光センサーの判定がうまくいっていな いようで、思い通りに動かないと困惑していました。もう一度 プログラミングをよく見直すと、不等号の向きを間違えていた ことがわかり、修正することができました。MAKE(工作)で は作業に夢中になって、終わりの時間になってもなかなかやめ ることができませんでした。早めに声をかけてあげることが必 要だと思いました。  図2-22 : 5 日目の講座風景 |

6 日目 : プログラミング (児童による記述) 図 2-21 : 児童A による6 日目アンケート結果  図2-24 : ワークシートを書き込む様子 |

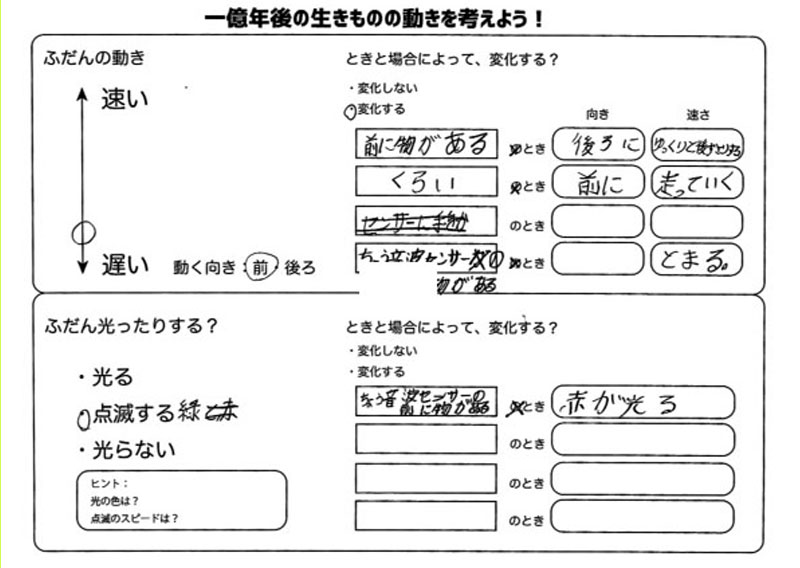

メンター発案ワークシート1 発表会時児童作成資料  図 2-23 児童A が記述した発表用解説ワークシート 学習者が発表しやすいようメンターが発案  図2-27 児童A による1 億年後の生き物 「カメウサ1 号」 |

メンター発案ワークシート 2 図2-25 : メンター発案による宿題シート(児童A が記述) |

図2-28 : 1 億年後の世界の生き物を動かす |

メンター発案ワークシート 3 図2-26 : メンター発案によるワークシート |

学習者がイメージを膨らませ、論理立てて作業を 進めるためにメンターが発案したワークシート ※児童の理解度の把握、何をしたいのかの把握、 そして担当メンターでなくとも、すぐにサポート できるようにと作成されました。 |

2.1.8 メンター研修に関する工夫

- メンター自身が積極的に提案し、教材、ワークシートの開発などを行う余白をプログラムに入れ込む

- 担当児童をよく観察し、学習者の変化やサポートのあり方を全体で共有することで深い共有知を増やす

- メンターがいつでも交代できるように、ノウハウや引き継ぎのフォーマット化をする

- 自発的に集まり、お互いの自由な意見交換を尊重する

- 出席できないメンターのフォローも議事録などを共有することで、フォローを行う

2.2 児童生徒の募集・学習について

2.2.1 児童生徒の募集期間

平成28 年10 月3-7 日(5 日間)

2.2.2 児童生徒の募集方法

学級担任よりチラシを配布し、希望者を募った

配布したチラシ : 両面印刷

2.2.3 児童生徒の対象学年

小学生4 年・5 年・6 年

2.2.4 対象学年の選択理由

応募数 : 59 名 / 選考20 名 ※機材の制約もあり20 名で実施

学年、男女比のバランスを考慮し応募者から児童を選定

参考)大殿小学校応募状況・児童選定にあたり大殿小学校の教員方にもご協力いただく

応募総数 59 名当選者数は()内に表示

4 年 女子 10 人(3 人) / 男子 16 人(5 人)

5 年 女子 5 人(2 人) / 男子 11 人(4 人)

6 年 女子 1 人(1 人) / 男子 16 人(5 人)

※高学年では男子児童の応募が多い傾向。低学年では男女の応募状況の差が少なくなる

2.2.5 児童生徒募集に関する工夫

| 何を | いつ |

|---|---|

| 児童向けにFAB WALKER デモンストレーション | 募集期間中の昼休み時間に学校内で |

| 大殿小学校の先生方と連携 | 朝礼やホームルーム時など |

| 校内放送アナウンス | 昼休み時間 |

2.2.6 児童生徒の学習期間

期間:平成28 年11 月7 日 ー 12 月12 日 (全6 回)

場所:山口市立大殿小学校 視聴覚室 ※初回のみ図工室

1 講座:60 分 x 6 回 = 6 時間 / 補講 30 分 x 3 回 = 1.5 時間

2.2.7 児童生徒の学習内容

| 回 | 日時 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 1日目 | 11 月7 日(月) 15:40 ー 16:40 |

FAB WALKER 組立 ※初回のみ図工室 |

FAB WALKER(ロボット本体)を組立てます。 |

| 2日目 | 11 月14 日(月) 15:40 ー 16:40 |

プログラミング(1) | 基本操作、モーター、LED を制御する方法を学ぶ。 |

| 3日目 | 11 月24 日(木) 16:05 ー 17:05 |

プログラミング(2) | 復習、光センサ、超音波センサを制御する方法を学ぶ。 |

| 4日目 | 12 月1 日(木) 16:05 ー 17:05 |

デザイン(1) ※ホームワークあり |

自分の想像する生き物を動きから考え、 プログラムを組み合わせてデザインしていきます。 |

| 5日目 | 12 月5 日(月) 15:40 ー 16:40 |

デザイン(2) ※ワークシートあり |

プログラミングで制御した動きに合わせ、 身体部分もデザインしていきます。 |

| 6日目 | 12 月12 日(月) 15:40 ー 16:40 |

最終発表会 ※ワークシートあり |

完成したオリジナルのFAB WALKER を発表します。 |

| 補講1 | 11 月14 日(月) 昼休み 30 分 |

組立 : 2名 | 完成しなかった児童対応 |

| 補講2 | 12 月5 日(月) 昼休み 30 分 |

プログラミング : 15 名 | 最終発表に向けての追い込み 希望者のみ作業可能に |

| 補講3 | 12 月12 日(月) 昼休み 30 分 |

プログラミング 発表前動作確認 : 15 名 |

最終発表に向けての追い込み 希望者のみ作業可能に |

※実施内容詳細は、別紙テキスト参照

2.2.8 児童生徒への講座に関する工夫

●「プログラミング+ものづくり教室」の特徴

(1) 生きものを育てるように、ロボットをつくる

コウモリやゴキブリなど実在する生物を例にあげながら、プログラミングによってできることを現実社会と関連づけて理解を深めていきます。自分のつくるロボットが光に反応して動いたり、障害物を避けるような仕組みにするなど、まるで生き物を育てるように、自由な発想でつくることができます。「こんなロボットにしたい!」というアイデアを形にする手段としてプログラミングに取り組むことにより、楽しみながら論理的思考や創造力、課題解決能力を育み、コンピュータ等の情報技術に関する知識や技術を身につけることができます。

(2) 双方に学び合い、やり遂げる力を育む

個の創造性とスキルを担保するために、全6 回の講座を通じて1 人1 台のFAB WALKER を作りあげます。組み立て、プログラミングによる制御、デザインなどの複数の技術を重ねあわせながら、作品を完成させることは大人でも大変なことです。それでも児童は、わかった人がわからない人を教えるなど、助け合いながら学び合いやメンターとの信頼関係を構築し、難しさと楽しさが混在する中で、自分のアイデアを形にするために努力を続けることを惜しみません。そうした試行錯誤する力や忍耐力の末に味わう達成感は学習者自身の自信へとつながっていきます。

(3) 新たな学習のためのマインドセットとスキルアップ

学習者が遊びと学習を行き来しながら、社会的かつ創造的な力を組み合わせる学習方法を取り入れています。座学とは異なり、すべて”つくりながら”基本的な考え方や機械の操作方法を学んでいきます。後半は各個人が自由につくるセッションが続きます。随所に遊びのような演習問題をちりばめながら、学習者のペースで制作を進め各自が設定したゴールを目指していきます。そこには、生徒たちに実験し、自らリスクを取り、自分自身のアイデアを実現しようとする姿勢が重要だと考えているからです。そして、本プログラムで同じくらい重要なのはメンターの育成であり、教科書どおりの内容をそのまま教えるのでは意味がありません。学科や世代を超えて協働するメンターと共に学習者に対する理解や特性を把握していきながら、学習者中心のプログラムのあり方や教材開発のスキル、学習者の創造性を引き出すファシリテーターとしての感覚を身につける取り組みです。

2.2.9 他地域にも再現可能なノウハウ

●地域連携型の教材開発ノウハウの共有

今回モデル事業として実施している、ファブラボ鎌倉とファブラボ山口との連携のように、全国にあるファブラボやFAB 施設と連携することで、場所や人、機材に関しての初期コスト(人集めや合意形成)などを円滑に行うことが可能になります。地域内での展開、地域を超えたノウハウの共有をスムーズに行うことが可能になります。

●学習者プロファイリングのノウハウと共有知の文化

学習者の傾向、時間軸での変化や、起こりうる課題など、ワークシートなど含めた成功や失敗などのノウハウなどを共有することで、教える側の対応のバリエーションも豊富になります。

●プログラムのバリエーション構築

プログラムの実施パターンは、ノウハウとして共有することができます。同時に、1 週間連続や2 コマ連続などバリーションを変えた場合の学習者の変化は、まだまだ未知の領域です。地域性を出しながら、地域連携型のプログラムにも発展できるのが、FAB WALKER の特徴です。

3. モデルの訴求ポイント

3.1 モデルのねらい・意義

●地域のハブとしてファブラボを活用していく

- すでに各地域に広がっているファブラボなどの施設と連携することにより、初期費用を抑えながら高いスキルを持った人材にアクセスし、教育関係者やメンターが気軽に集い、情報公開が行えるハブ的機能を地域につくることが可能になります。

- プログラミング教育や効果的な学習方法の情報交換なども積極的に行われています。

本プロジェクトも平成26 年から培ってきた関係性の上に成立している

山口市が総務省の支援を受け、平成26年「ものづくりの未来人材育成事業」として進められ、ファブラボ山口が設立されました。 このときファブラボ鎌倉は山口市より委託を受けて、地域内での合意形成や設立サポートを行ってきたという経緯があります。現在、株式会社 アワセルブスにより運営されているファブラボ山口と連携し、地域内の学校と積極的に関わり合いながらメンター募集や教育関係者との合意形成をスムーズに行うことができました。

●地域内の小中高大学の連携をさらに促進

日本国内に19箇所のファブラボが設立されており、更に大学内で地域に開いたファブラボを設立しようとする動きが盛んになってきています。民間のファブラボ、行政のファブラボ、大学内に設置しているファブラボなど、各地域で運用母体も異なりそれぞれ特色があります。その中でも教育に力を入れているファブラボと協働することで、地域の状況に応じた取り組みのシステムパターンを検証しながら、進めていくことが可能になります。

●大学生と連携しながら、社会人も巻き込み地域におけるサポートコミュニティーを形成していく

大学生は卒業するとその地域に継続して関わるのが困難です。めまぐるしく変わるテクノロジーの分野で、ICT やプログラミング技術は、常に変化していきます。そうした状況に教育現場が臨機応変に対応できるためには、地域内に継続して教員をサポートする体制が不可欠です。ファブラボと連携することで一定レベルのスキルが担保された人材を確保することができます。新しい技術にも柔軟に対応していることも特徴の一つです。

3.2 モデル実施により得られた成果

各種メディアに取り上げられることにより、地域での当プロジェクトへの理解が進み、継続的モデルのための議論や合意形成のきっかけとなる基盤構築につなげられた。

取り上げられたメディア: テレビ局 3 社 / 新聞 2 社 ※記事詳細については別紙参照

- NHK 山口放送局 日付:平成28 年11 月30 日 情報維新やまぐち 特集 / おはよう山口 12 月2 日

- 山口ケーブルビジョン : 平成28 年11 月11 日/ 11 月12 日 / 11 月25 日

- tys テレビ山口 平成28 年11 月24 日

- 朝日新聞 : 平成28 年12 月20 日

- 宇部日報 : 平成28 年10 月12 日 / 11 月25 日

3.2.1 受講した児童生徒の変化

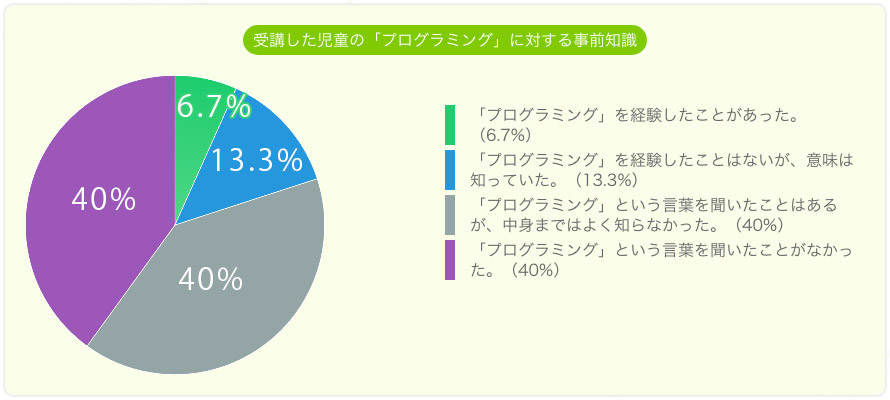

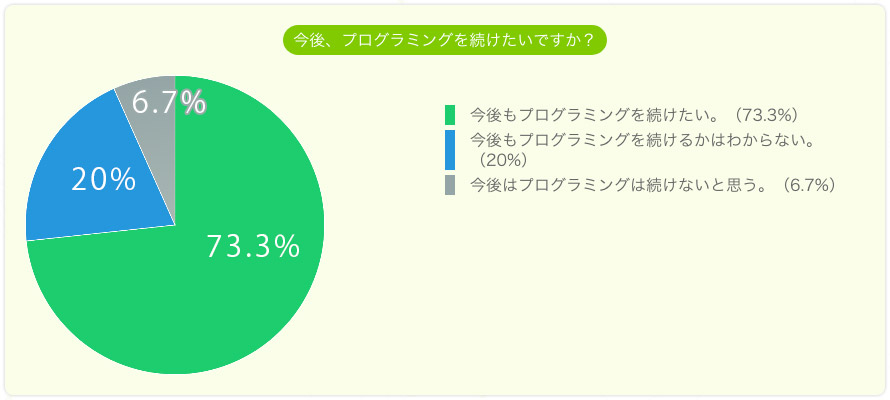

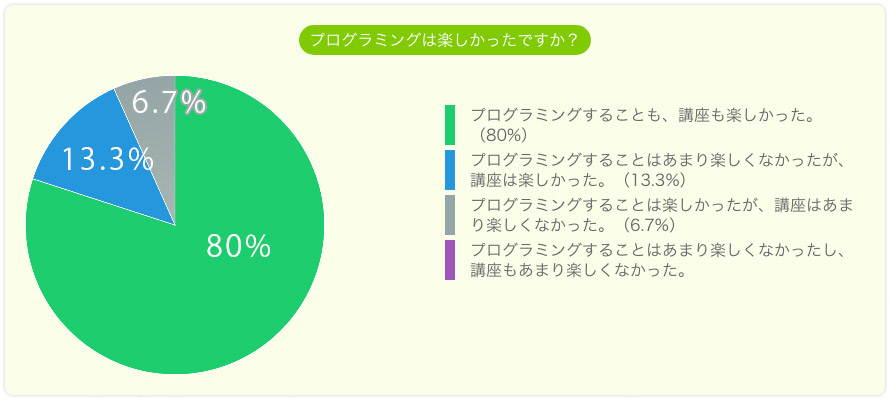

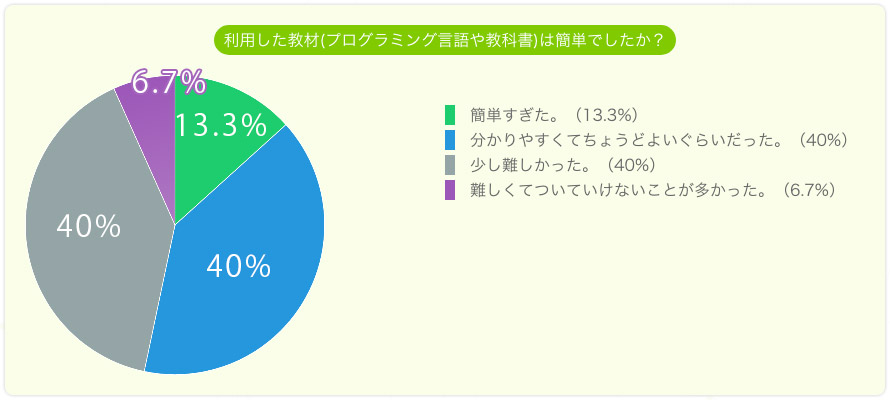

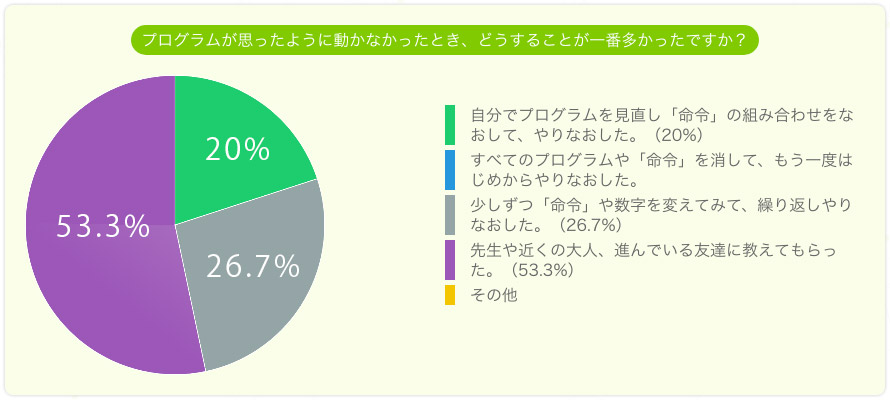

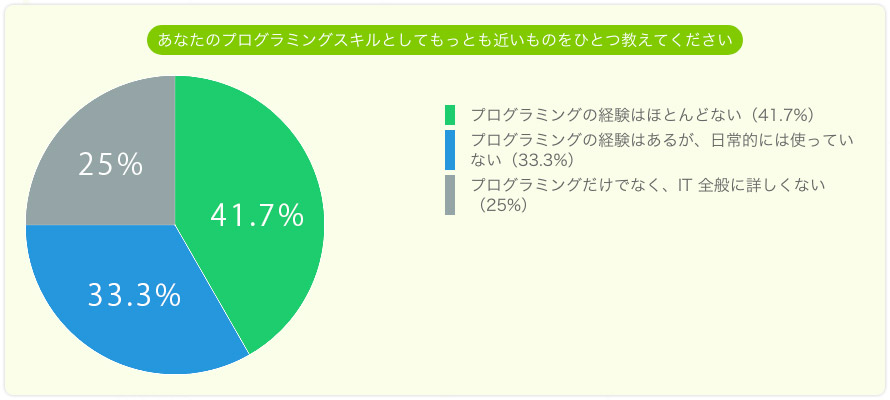

●実施アンケート分析図 : 回答 15 名/20 名

●プログラミングで一番面白いと思ったところ、もっと続けたいと思ったところは何ですか?

- どんどんくみたてていくのがおもしろかった、おもったとおりにうごいた。

- よくきかいのことをしれておもしろかった。

- 思った以上に奥が深い

- ロボットをつくるところと、プログラミングしたこと

- おもしろい所:動かすこと 続けたい所:わからなかった所:デザイン

- 1 つのブロックだけで、1 つのロボットが動くこと

- ロボットを組み立てたり、プログラムを作ったりすること

- プログラミングは、自分で部品を組み立てることに面白さがあります

- ロボットを組み立てて初めて自分でロボットを作ったこと。→きゅうきゅう車を作成した時

- 自分の思ったとおりにロボットが動くところ

- FAB WALKER の組み立てと、そのFAB WAKER を動かすところがすごくおもしろかった

- ロボットの動きを自分できめるところ

- プログラミングが楽しかった

- ロボットをつくり、プログラミングしたこと。プログラミングでうごかすこと

3.2.2 担当したメンターの変化

●研修を受講してよかった点(今後、自分が指導するにあたって、研修で最も印象に残った点や役立つと思った知識など)について、具体的に教えてください。

- 同年代で、教員を目指す者が多く集まったこともあり、ディスカッションが非常に捗ったと思います。 ディスカッションも含めてですが、皆さんの聴く態度というものがとても素晴らしかったように感じました。私の大したことない意見でも、相槌や返答がとても快かったです。聴く態度というのはここ以外でも、取り分け今回の小学生相手だと不可欠だと思います。なので、そういった教えるところ以外での勉強もできたと思います。(大学生・女性)

- 私は「プログラミング教育」や「IT 機器の導入」など、大学やニュースなどで聞いてはいたものの、そういったものへの苦手意識の方が強く、身近なものとして取り入れようとしてこなかった。今回、このプロジェクトを紹介され、ただ考えるだけでなく、実践の機会があるというのはとても魅力的で、広く学んでみる良い機会だと考えた。もちろん、研修自体どのようなことをするのかという不安があったが、講師の方のプレゼンテーションは私が創造するよりも遥かに大きな視野をもっていて、今まで学校現場の中だけにいきがちであった考え方を変えることができた。中学生などには、単純にプログラミングを教えるだけではなく、このように日常の中でのプログラミングの在り方や背景まで教えることができると、新たな価値観が生まれるのではないかと考えた。 また、自分たちが実際に児童の立場で児童と同じものをつくってみるという試みは非常に役に立つと思う。つまりは教材研究ということだが、これを念入りに行ったことで指導の観点が見えてきた。しかし、今まで実施したことのない内容で、児童生徒の技能やつまずきを完

全に予測することは不可能に近いし、どのようなハプニングが起こるかわからない。だからこそ学校現場でも教員がみな臨機応変な対応ができるような大勢をとれることが実施には必要不可欠であると考えた。(大学院生・女性) - 講習会に向けての指導方針や考え方などを全体で共有・再確認することができた。 プログラミングに関する知識が皆無だったため、基礎的な知識を事前にしっかりと学習することができたのは大きかった。(大学生・男性)

- 自分で一度体験することで、どこでつまずきやすいのか知ることができた。 特にプログラミングにおいてはブロックの意味を説明されても実際にやってみないと分からない部分が多く、指導する前に自分が理解するためにも研修を受講してよかったと感じた。

また組み立ての工程についても、作る作業をすることで小さなパーツ1つ1つの役割に興味をもつことができ、体験活動の有用性を実感することができた。(大学生・男性) - 今のプログラミング教育の実態やファブラボの意味、fabble など、他の人が知らないようなところをわかりやすくまとめてくれていると感じました。新しい発見になりました。 Fabble やfacebook を使用することで、後で気になった部分を復習、確認することができるところがよかったです。 実際にプログラミング、fabwalker の組み立てをしてみて、子供たちが詰まりそうなところ、時間をかけてしまいそうなところなど、自分たちであらかじめ話し合えたのがよかったです。 資料づくりも話し合いながら、相談して作成できました。(大学生・男性)

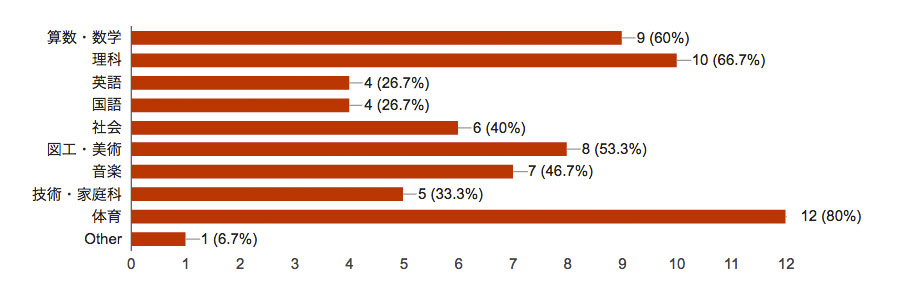

- 様々な学部が集まり、いろいろな視点から考えられること。.楽しい。うまくいかなかったらアドバイスをくれてなんとか理解できるまでしっかりと話し合う。授業でどんな活動をすればいいのかイメージできた。プログラミング教育はいろいろな教科(図工、算数、国語、理科)とのつながりがあることを感じることができた。(大学生・男性)

- 全体の授業の(単元)の構成について、実際に1-6 回まで授業を受けることで見通しを持つことができた。また、それぞれ授業を受けることで、どこで理解しやすいか、しにくいかを実感しながら改善を行うことができた。本番前に小学生に模擬授業を行うことができたので、改善しやすかった。(大学院生・男性)

- ボランティア活動では、経験することができないことに参加できて、良かったと思いました。 私は、パソコンを使うことが昔から苦手で、今回もみんなの足を引っ張るか心配だったけれど、皆さん優しくて参加するのが楽しみでした。 この経験をこれからも生かしていきたいと思います。(大学生・女性)

- “予想される子どもの反応”を事前に考えていた点は プログラミングの授業に限らず、応用していきたいと感じた。(大学生・女性)

- いい人たちに出会えたこと。ふだん触れることのない場に参加できたこと。(大学生・女性)

- 1.様々な学部が集まり、いろいろな視点から考えられること

2.楽しい。うまくいかなかったらアドバイスをくれてなんとか理解できるまでしっかりと話し合う

3.授業でどんな活動をすればいいのかイメージできた

4.プログラミング教育はいろいろな教科(図工、算数、国語、理科)とのつながりがあることを感じることができた(大学生・男性) - メンター全員で全工程を体験した点。難しそうなところや注意が必要なところの共有ができたのでよかった。(団体職員・女性)

3.2.3 保護者の反応(実施アンケートより)

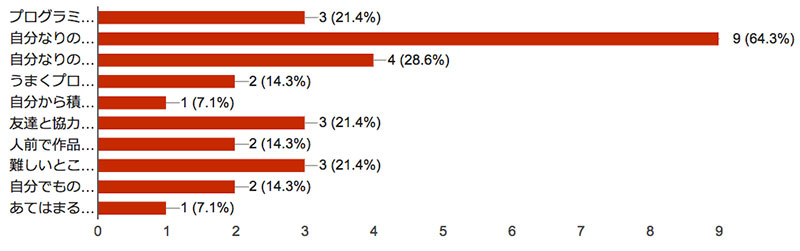

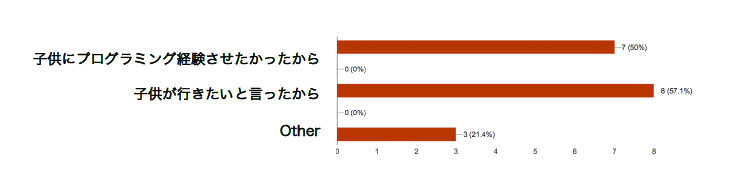

●保護者アンケート

1. 講座へ参加した理由は何ですか?

2. 講座を通して、お子様に変化はありましたか?

※「2. 講座を通して、お子様に変化はありましたか?」のアンケート質問項目詳細

- プログラミングを通して、アプリやゲームがどうやって動くのか理解できるようになった。

- 自分なりのアイディアを取り入れたり、工夫するようになった。

- 自分なりの作品を作ることができるようになった。

- うまくプログラムが動かないときは理由を考えて、解決策を試すようになった。

- 自分から積極的に取り組むようになった。

- 友達と協力して作業を進められるようになった。

- 人前で作品や意見を発表できるようになった。

- 難しいところで諦めずに取り組めるようになった。

- 自分でもの(ゲームなどのプログラムを含む)を作りたいと思うようになった。

● 講座を通して、お子様の様子はいかがでしたか?具体的にお知らせください。

- 最初はプログラミングということさえあまり理解していなかったと思います。ゲームとは違って、落ちついて考えながら向かってい

たと思います。(6 年生・男子保護者) - ゲームをあたえていなかったので、どうやって動く、簡単に仕組みなどに興味を持つようになったと思います。 パソコンも学校以外でさわることが少なかったので、それもどんどん体験させていくべきかと考えました。 特にプログラミングを意識して受講を希望したわけではなかったのですが、新しい興味・考え方が学べてよかったと思います。(4 年生・男子保護者)

- プログラミングという言葉も始めてで、最初はむずかしい事をさせるかと心配でしたが、帰宅してまず楽しかったとの事でした。

完全に理解は不明ですが、物作りに対して積極的にとりくんでました。(4 年生・女子保護者) - お友達に誘われ応募しました。 私は興味がないと思っていましたが、毎回喜んで参加し楽しそうでした。 いい経験をさせて頂き、ありがとうございました。(6 年生・男子保護者)

- 毎回とても楽しそうに講座の様子を詳しく話してくれました。 講師の先生がすごく面白くて楽しかったようです。 難しい事までは理解できていないようですが、初めての体験はワクワクの連続だったみたいです。他の人の作業や作品も気になったようでした。

内容や仕組みを理解するのは高学年の方が良かったのかもしれません。その先を夢見たり他にやりたい事を考えられるのかもしれません。 たくさんの方々が進めて下さった講座、本当にありがとうございました。各学校、地域で定期的にあると楽しいと思います。(4 年生・男子保護者)

● 今回の講座で気になったこと、改善すべき点、指導者への方々等あればお知らせください。

- 講座の説明等はよくわかったけれど、参加者がふざける場面等があり、集中できなかったというようなことを話していました。(4 年

生・男子 保護者) - 本人がアンケートを嫌がった。 終了後アンケートがある事を申し込み時にしっかり分かる様にしてほしい。 (4 年生・男子 保護者)

親としては有難い限りでした。 教室も全6 回と充実したもので子供にとっても達成感があったと思います。 生意気盛りの子供たち

を指導して下さり本当にありがとうございました。(6 年生・男子 保護者) - 自分のつくりたいものを形にしていくこと、目の前にないものを想像する力が難しいということに気付きました。(親子で) でも講座の回数が決まっていて発表があるという終点があるので、子供の気持ちもいい緊張感の中ですすめられたと思います。 指者の方々がほめていただいたり、ヒントを声かけしていただいたことで、自信になって最後までできたと思います。すごくうれしかったようです。ありがとうございました。(5 年生・男子 保護者)

- 人数制限せず多くの子どもに参加させてほしかった。(6 年生・男子 保護者)

- 特にありません。 ニュースで見ましたが、スタッフの方々が熱心に授業のすすめ方を考えて下さっていて、子どもが楽しめたのがよくわかりました。 この様な形で定着していくとうれしいです。(4 年生・男子保護者)

● 2020 年より小学校の授業でプログラミング教育が開始される方針が出されています。小学校において、プログラミング教育が始まることへの感想、希望、不安等がありましたらお知らせください。

- 導入されるなら今回のように専門の方が授業を進めて下さる事を希望します。学校の先生の負担も増えると思いますし、専門の方が説明して下さる方が世界感が広がると思います。今回のように勉強している学生さんが講師というのもすばらしいと思います。

「?」に思うことなど、子どもに共感しやすいと思います。(4 年生・男子保護者) - 今後も引き続いて、講座を実施して欲しいです。 今後、子どもたちの時代には、英語と同様プログラミングも必要不可欠なものとなっていくと考えます。全ての子どもに、プログラミング授業を平等に実施して欲しいと思います。今回はすばらしい講座を受ける機会を与えて頂いて、親として感謝しています。(5 年生・女子保護者)

- 時代の流れで必要とは感じていますが、今現在含めてパソコン・ゲームから離れられなくなるのが心配です。 あと、物理的なことだけではなく、人の心を感じられる世界へ導いていただけたら嬉しいです。(6 年生・男子保護者)

- キーボードの入力、扱いをさせていなかったため、接触の有無ですでに相当の差が出る。 本質的な事は論理的な思考力を養い、身につけていくことが求められるため、パソコンにこだわる必要はないように感じます。(4 年生・女子保護者)

- 今回は講座としての参加でしたが授業となったら、子供の人数に対して指導できる先生の人数が大変そうだなと思います。子供がプログラミングという新しいものにふれる機会を与えていただけたのは、とてもありがたいことだと思います。(5 年生男子保護者)

3.2.4 教員の反応(祝町小学校ロボットクラブ顧問)

●講座見学者

- 山口市教育委員会 学校教育課

- 山口市教育委員会 情報支援員

- 山口市教育委員会社会教育課

- 山口情報芸術センター[YCAM]

- やまぐち総合教育支援センター 教育支援部情報教育班

- 宇部工業高等専門学校/国際交流室長

- 宇部工業高等専門学校留学生(シンガポール)

3.2.5 協力大学、団体等の反応

●見学者

- 山口大学国際総合科学部

- 山口大学大学院教育学研究科 教育実践高度化専攻

4.モデルの改善点

4.1 実施にあたって直面した困難

●全体の実施に関して : 参加メンターからの意見

- 学年も異なり、学生のスケジュール調整が難しかったこと

- メンターの日程調整 :大学講義時間との調整が困難

- ノウハウの引き継ぎと継続的に関われる体制

●プログラム内容に関して : 参加メンターからの意見

ものづくり

- 組立の段階は、どの児童も苦戦していたようであった。

- ねじの回し方、細かい部品の扱い

プログラミング

- プログラミングにおいて、複数の要素を含むもの(“ずっと”の中に“もし、〜なら”など)になると、理解が難しい子供が一気に増えたように感じました。

- 3色のLEDライトをそれぞれ点灯・消灯させるとき、ブロックの「○○を点灯」「○○を消灯」の○○に当たる部分をA1ならA1でそろえるところでつまずいていた。

- センサーを使うための条件式で、自分で適当な値を決めないといけなかった部分でつまずいていた。

- 「走りながら光る」といった組み合わせのプログラミングが困難であったようだ。

- 複雑な動きをプログラミングして、理想とアウトプットされた動きが違った場合に改善しようとするものの、自力で違いを見つけることが難しかったように思う。

- 不等号の理解・使い方

- 光センサーと超音波センサーへの指示が競合してしまう場合があった。

パソコン・機器の操作

- そもそもパソコンの扱いに不慣れな児童が多かったため、本質である作業よりも「保存」や「打ち込み」「ドラッグ」などの作業ができず、困難であった。

4.2 実施を通して把握した反省点

●プログラム内容に関して : 参加メンターからの意見

ものづくり

- ものをじっくりみる機会、手先を使う機会をもう少し設けていくべきではないかと考えた。

- 時間が足りず、ロボットを作ることが受け身がちになってしまい、構造について触れることができずに作り上げてしまった。

講座の時数

- 60 分授業のはずが、ほとんどの回が延長し、補講の必要がでてきた。一連の授業としては、内容を詰めていく必要がある

子どもとの関わり

- 子供たち自身に考えさせようと思うあまり、自ら積極的に子供たちとかかわることができなかったことを反省しています。また、一人当たりにかける時間の配分は改めて考えておく必要があったと感じました。

プログラミングの指導

- 児童が自由にプログラミングを組み始めた際、複雑にプログラミングが組まれていて、動作とプログラミングの内容との一致確認が困難で、時間におされて十分な指導ができなかった。

環境整備

- 今回のような装飾を含めた教材の場合や、プロジェクターを活用した授業の場合、すべての学校においてその作業環境が適切とは言えないため、導入にあたっての環境の整備が必要であると感じた。

- 不等号を扱う部分が数学によっているため、子どもたちに理解させることがあまりうまくいかなった。

4.3 モデル普及に向けた改善案

●プログラム内容に関して : 参加メンターからの意見

プログラミング教育の目的を明確にする

- プログラミング教育でどんな力をつけたいのか、幼小中高とどのようにつながっていくのか、他教科や学校生活、実生活とはどのようにつながっていくのかを明確にしておく必要がある。

- プログラミング教育=C 言語の概念を消す。

メディアを通じた普及

- 今回地域のニュースに取り上げられたことや、総務省の方が視察に来てくれたのは非常に大きかったと感じます。

保護者の理解促進

- まず地域・保護者の理解を得ていくことが優先ではないかと考えるため、保護者向けのプログラム実施なども有効だと考える。

教員養成課程での教育

- 大学の授業などでプログラミングの講義があるともっと充実すると感じた。

教員養成課程での教育

- 今の段階で今回のように一早く導入して、現場の先生に知ってもらい、紹介してもらうのが確実なのかなと考えてました。

- 指導する先生に知識が必要だと感じた。

- なぜその教育が必要なのかといった背景を教員に理解してもらえるよう、「必要性」をメディア等を使ってアピールしてほしい。

実施へのハードルを下げる

- 授業を行うにあたっての準備にとてつもない時間がかかること。

- メディアを通してプログラミングの意義を語っても、認識は低いだろうと考える。具体的な案ではないが、大きな導入の流れとともにハードルの低いスモールステップでの認識の底上げが必要なのではないかと考える。

- 今回の講習会のように様々な実施例があることで、現場で指導される先生方が授業を作りやすいのではないでしょうか。

企業/自治体/団体との連携

- 企業や団体との連携

- 現在各地で行われている地域おこしと連携していくことが肝心ではないかと考える。

- 地域との連携がかかせないと思う。

人材育成のノウハウを蓄積する

- コストをかけずノウハウを引き継げるような人材育成を行うべき

- クオリティを担保できる講座のマニュアルなどを作って、引き継ぎ、または他の地域でも参考にできると良いと思います。

●プログラム内容に関して : 保護者からの意見

実施内容について

- 作ったロボットを持ち帰れなかったのは残念そうでした。持ち帰れていたらプログラミングへの興味も継続したのではないかと思います。

- パソコンなど使えるだけでなく仕組みをもっと理解していけたらよいと思います。

- 本質的な事は論理的な思考力を養い、身につけていくことが求められるため、パソコンにこだわる必要はないように感じます。

- 物理的なことだけではなく、人の心を感じられる世界へ導いていただけたら嬉しいです。

- 内容や仕組みを理解するのは高学年の方が良かったのかもしれません。その先を夢見たり他にやりたい事を考えられるのかもしれません。

授業時数

- 授業時間が少ないなか、英語も導入されるということなので、土曜日を復活して、きちんといろんな科目の時間が確保できるようにするべきだ。

- 多分、時間が短いと思います。やっと理解できたところで、講座が終わったような気がします。

- 授業日数が増えないのであればどこかにしわ寄せがいくと思う。プログラミングも他教科も理解できないままになるのでは?と心配です。

学校教員の負担

- 今回は講座としての参加でしたが、授業となったら、子供の人数に対して指導できる先生の人数が、大変そうだなと思います。

- 今回のように専門の方が授業を進めて下さる事を希望します。学校の先生の負担も増えると思いますし、専門の方が説明して下さる方が世界感が広がると思います。今回のように勉強している学生さんが講師というのもすばらしいと思います。

5.モデルの将来計画

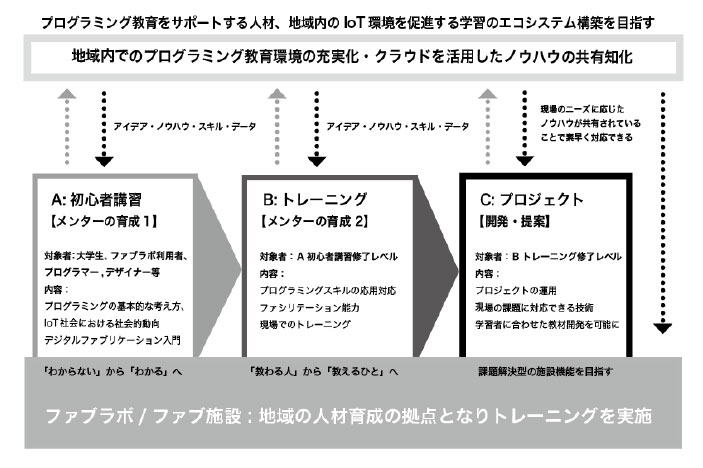

●人材育成のスキームづくり 1 : 地域内での段階的なトレーニングプログラムの構築

A,B,C と段階的にトレーニングプログラムを構築していくことで、地域内での人材育成をスムーズに行い、各地域での連携と、共同開発プロジェクトへの移行を目指す。

図6-2 : 国内19 箇所の地域にファブラボが設立

デジタル工作機械を設置するファブ施設の数は100 を超える

●人材育成のスキームづくり 2:オンライン学習 x ファブラボでのトレーニング

2015 年、誰もが無料で学べるオンライン大学講座『gacco』にて、「3D プリンタとデジタルファブリケーション 」の講座の配信が開始されました。WEBでの座学に加え、実際に受講生が地域のファブラボを訪れ、ものづくりを通じて学習への理解を深めていきました。この体験学習講座は、国内8 ヶ所のファブラボとリアルタイムでつなぎ、同時進行されました。こうした方法を応用し、メンター育成のトレーニングプログラムを各地で同時に実施することで拠点形成と人材育成の基盤形成を同時に行っていくことが可能になります。

2015 年実施時の参加ラボ

仙台(4 名) / 渋谷(6 名) / 鎌倉(4 名) / 浜松(4 名) / 北加賀屋(5 名) / 広島(4 名) 太宰府(4 名) / 佐賀(5 名)

合計:8 箇所 (36 名)

●人材育成のスキームづくり 3 : 地域で使用する教材を地域でつくる

ロボット教材のデータも誰もがダウンロードできるようにオープンにすることで、日本各地のファブラボと連携しながら開発環境を促進していきます。データは共有しながらも、各地域の素材など独自性を活かした教材開発も可能になります。もちろん、初期レベルにおいてはキットの購入も視野に入れながら、中級レベルからは地域大学、高専、高校と連携し、地域で制作する体制をつくっていきます。教材制作を入れ込んだトレーニングプログラムを実施することで、テクニカルな理解とスキルを身につけながら、人材育成のレベルにグラデーションをつけることができます。多様な現場でのニーズに応じた調整も可能にしていくことを目指します。段階的な取り組みではあるものの、目指すべき社会像やそのプロセスとして、教材づくりそのものを人材育成のツールとして置き換えることで、プログラミング教育を実施したい公立学校においてキット購入やメンテナンスなど、費用的な負担軽減と運用に対する安心感も得ることが可能になります。そして、何よりもつくった後に、明確な用途とフィールドがあることは大きな励みになります。つくって学ぶプロセスは、児童のみならず関わるあらゆる世代の大人にとっても重要な学習機会の役割を果たしていくと考えます。

図6-7 : ファブラボ鎌倉の基礎講座プログラムをいろいろな世代の人たちと受講する中学3 年生 :

一定のトレーニングを受ければ、中学生でもレーザーカッターの操作はできる。

| プロジェクト継続のために不可欠な4 つの構成要素 | |

|---|---|

| 人 (進行中) 人材発掘 / スキルの担保 トレーニングプログラム  |

活動資金 (最大の課題) ・単年度における学習環境促進の効果検証は難しい が、5 年10 年単位での長期視点が必要 ・一定期間、継続的な活動を行えるための資金確保 提案 ・多地域連携型トレーニングモデルの構築支援 ・予算確保の新システムの構築(市民関与型) ・事業継続ためのフレームワークの構築支援 |

| 地域拠点(進行中) 多様な地域コミュニティー拠点 日本各地のファブラボ / ファブ施設と連携  |

情報活用 (進行中) インターネットのフル活用 ノウハウのオープンソース化、オンライン学習  |

これからの展望

本事業終了後も継続して、行政、民間、そして国内外のファブラボ及び、ファブ施設などが連携し、これからの学習環境促進に関しての取り組みをどのように進めていくのか、議論を重ねる必要があります。さらに、小さなトライアルを重ねながら、発展的に継続していくためのより良い体制づくりを関係者と構築していくにはどうしたらよいか常に実践と検証が必要となります。活動資金(予算/財源の確保)をどのように確保するかは、現段階の最大の課題です。助成金のみに依存する取り組みではないにしても、独立採算に向けたプロセスの中で初期の段階では援助が必要となる状況は否めません。地域内でも無償やボランティアでは限界があります。リタイヤ世代のみならず、若い世代まできちんと関われることができ、その対価で生活ができるようなプロジェクトにしていく必要があります。活動する団体、参加する学生やサポーターに対しても、報酬のあり方、継続していくための収益性をどのように確保していくのか、課題は多いです。それでもなお、実践や連携を通じて、これからの日本における学習環境を促進していくことを目指しています。

ファブラボを活用した多世代地域連携型プログラム人材育成モデル

ファブラボを活用した多世代地域連携型プログラム人材育成モデル