知的障害のある児童生徒のクリエイティビティを拡大するプログラミング教育実証

日本福祉大学スポーツ科学部 金森研究室

沖縄県立八重山特別支援学校・TECH!for ISHIGAKI

AT-Okinawa・(株)フジテレビキッズ

(株)電脳商会・サイオンコミュニケーションズ(株)

1. モデルの概要

1.1 モデルの全体概要

沖縄県は大小160もの島々が点在する全国でも有数の島嶼地域である。こうした地域性から、とりわけ教育においては地域間・学校間での情報格差が懸念されている。しかしながら、こうした地域性についての課題は、十分な情報通信基盤の整備によって、今後改善される可能性を十分に持っている。

実施に当たっては、沖縄県の既存の研究グループや地域の福祉事業者、民間事業者、これからの社会を担う高校生が連携することで、沖縄県全体で持続可能なコミュニティを構築する。また,プログラミングが障害のある子供の自己肯定感を高め、不登校や別室登校の子供の「居場所」として機能することを期待している。

具体的には、八重山圏域(石垣島)を実証フィールドの中心として事業を行った。活動としては、子供たち個々の特性に対応しながら、ビジュアル・プログラミング言語Viscuitを使用した実践や、実物を操作することにより理解を促すことができるツールとしてのmicro:bitを使用した実践を行った。これらを活用し、多様な実態のある子供たちに対して、充実した学びを提供できるように工夫した。こうした活動を通し、八重山商工の生徒たちを中心としたメンターの育成を図った。

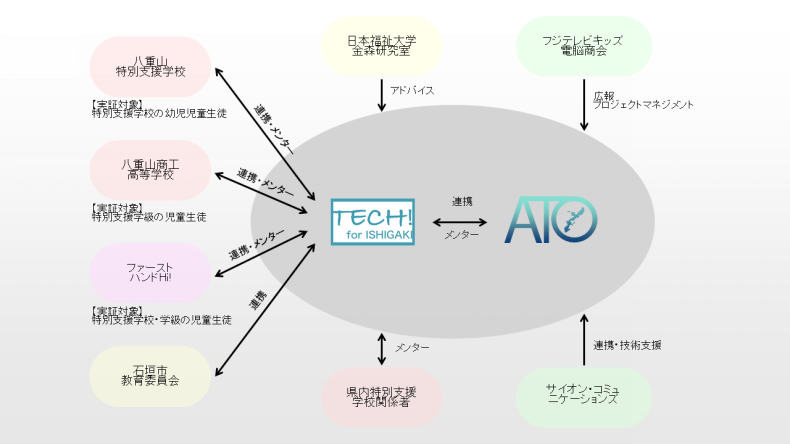

1.2 実施体制

- TECH! for ISHIGAKIは、石垣島でテクノロジーを学ぶことを目的とした団体。特別支援学校教諭、高等学校教諭、福祉事業者(株式会社ゆにばいしがき)、地域の企業(合同会社パワナ)で組織され子供向けのプログラミングワークショップを定期的に開催している。

- AT-Okinawaは、障害のある子供たちがより主体的に学び,生活するためのAT(アシスティブテクノロジー:支援技術)やAAC(拡大・代替コミュニケーション)の活用について考える沖縄県内の教員で作る会。

- 沖縄県立八重山商工高等学校情報技術科は、授業の中でmicro:bitの活用方法を学習し小中学校でのプログラミング出前授業を行っている。また、TECH! for ISHIGAKIのワークショップでは、ボランティアとして子供へのサポートを行っている。

- 放課後等デイサービス「ファーストハンドHi!」は特別支援学校や石垣島の児童生徒が利用している。放課後の活動の中でCode.orgなどを活用してプログラミングやタイピングを行っている。

- サイオンコミュニケーションズは,デバイス・モバイルネットワーク等のレンタル支援や技術支援(遠隔地対応を含む)を行っている。

- フジテレビキッズは自社の保有する子供番組やウェブサイト等を活用し、本事業の情報発信や成果の普及に努めた。

- 電脳商会は教材コンテンツの企画制作会社であるが、本プロジェクトでは進行管理を担当した。

実施にあたっては、実証の主体となる八重山特別支援学校と八重山商工高校の担当教員が参加するTECH! for ISHIGAKIが中心となって、活動内容及び実施日程の概略を作成した。また、実際の運用や教育的な観点での検討など、金森研究室が中心になってネットワーク上の会議室を活用し,遠隔で協議しながら進めていった。

メンターの育成は、八重山商工高校情報技術科の生徒を中心に行った。その他、放課後等デイサービスのファーストハンドHi、小・中学校教員、特別支援学校教員及び寄宿舎職員、保護者を対象としたメンター育成講座を実施した。募集に関しては、石垣市教育委員会と連携し、八重山圏域の小・中学校への周知を円滑に行うことができた。

また、沖縄本島でも石垣島での取り組みを参考にして、特別支援学校の教員などで組織するAT-Okinawaが中心となり、特別支援学校や小学校の教員・放課後等デイサービスの職員を対象としたメンター育成講座,特別支援学校や特別支援学級の児童生徒を対象にワークショップを実施した。その際、沖縄本島を拠点とするIT企業にも参加・協力を依頼し、今後の展開について検討する機会を持った。

実証授業は、まず八重山特別支援学校の高等部と幼稚部において授業を行った。その際、事前に授業の補助を担当する教員に対してメンター育成講座を実施した。また、平真小学校・大浜中学校の特別支援学級においては八重山商工高校の出前授業として体制を組み、メインの講師を教員が行い、児童生徒に対してそれぞれ高校生が一人ずつメンターとなり活動を支援した。この特別支援学級2校に関しては、特別支援学校教員がコーディネーター連絡会等の地域での連携会議においてプログラミング教育へのニーズの聞き取り、実証校として依頼して授業計画を共に作成していった。

実証モデルの設計において、合同会社パワナと共に教材の開発や資料の作成を行った。合同会社パワナはTECH! for ISHIGAKIにおいてこれまでも教材の開発やプログラミングの技術支援を行っている石垣島の企業である。

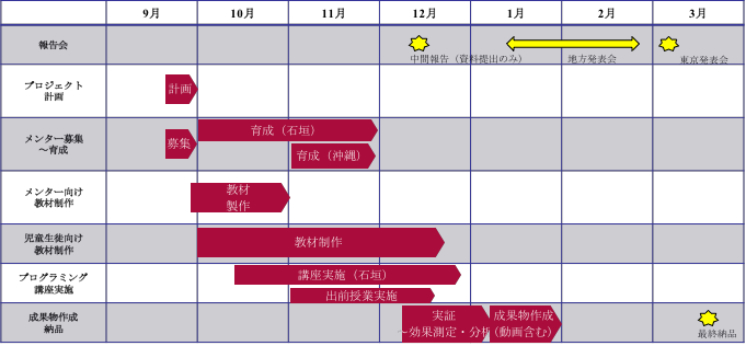

1.3 実施スケジュール

1.4 メンターの効果的な育成方法の実証

離島僻地においては、大学や専門学校、ITの企業等プログラミング教育を行っていくための人材は多くない。石垣島も同様であり、持続可能なプログラミング教育を行う環境を作っていくため、八重山商工高校情報技術科の生徒をメンターとして育成した。商工高校のプログラミングの授業内でメンターとしての教育を行うことで、生徒が卒業してもメンターとしては継続して地域のプログラミング教育を担っていくサイクルが出来ることを想定した。

まず、主なメンターとなる八重山商工高校の生徒たちには,授業内においてmicro:bitを活用したプログラミングの知識や技術について学んでもらった。また、障害のある子供達を対象とする上で必要な障害理解のための講義を、福祉事業者や特別支援学校教員が行った。

その上で、以降は八重山商工高校の生徒がメンターの育成講座の中心的な役割を果たすようにした。対象となる子供たちが、学校だけでなく、放課後に多くの時間を過ごすデイサービス、特別支援学校の寄宿舎、家庭などでもプログラミングを学ぶ機会をつくるため、メンター養成講座では、放課後等デイサービスの職員や寄宿舎指導員、保護者等も対象とした。

1.4.1 育成メンターの概要

■属性等

複合型:八重山商工生徒、放課後等デイサービス職員、特別支援学校職員(教員・寄宿舎職員)、支援学級担任、保護者

児童生徒が学校外でも学び続けられるよう、メンターを募った。

■障害特性に応じた工夫点

複数の障害種に対しての活動になるため、それぞれの障害についての理解と多様なゴール設定した。

1.4.2メンターの募集

■募集方法

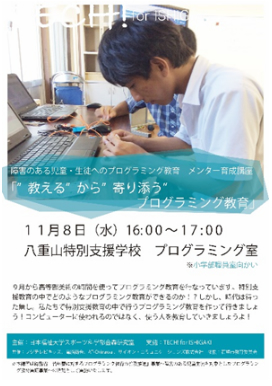

八重山での公募においては、八重山圏域の小・中・高等学校と適応指導教室、福祉事業所への公文とチラシを発送し、FacebookのTECH! for ISHIGAKIのグループページで告知を行った。実証校の八重山特別支援学校においては、学校全体への募集と共にViscuitを用いた授業をメインとした幼稚部・小学部への募集、寄宿舎職員の募集を行った。また、各回ポスターでの告知と職員会議等での周知を図った。八重山商工高校においては、授業において担当教諭から口頭でメンター募集の告知を行った。

1.4.3 メンター育成研修

メンター育成講座では、スライド教材で「(1)メンターとは」「(2)障害とは」「(3)プログラミングとは」について講義を行った。

(1)では、メンターとして「知識を教えること」を目的とするのではなく、「子供に寄り添って、やりたいことを実現すること」が大切であることを伝えた。

(2)では、障害はその人が置かれている環境によって変化すること、また障害の有無に関わらず人にはそれぞれ凸凹があり何が凸(得意)で何が凹(苦手)かを知ることが大切であるということを伝えた。

(3)では、プログラミングの基本的な処理である順次・反復・条件について、それぞれの具体的な例を挙げて説明し、授業等で導入しやすいウェブベースのプログラミング教材をいくつか紹介した。その後Viscuitとmicro:bitを用いて、プログラミング講座で子供達が取り組む予定の活動を実際に体験しながら学べるようにした。

研修の時間は1〜2時間程度で構成した。また、メンター育成の講師は八重山、沖縄本島共に学校教員や放課後等デイサービス職員など地域の人材が行った。

1.4.4 メンター育成教材

メンター育成教材として、PPTなどでのスライドでの講義と共に、以下二つのプログラミングツールを実際に体験した。なお、どちらも本事業の実証授業において児童生徒が使用したものと同様である。

micro:bitでは一人一台のWindows PCを使用し、micro:bitのWebページ上でブロックエディタを用いたプログラミングを行った。プログラムをmicro USB-Bケーブルで接続したmicro:bitに書き出し、micro:bitのLEDを光らせたり、ワニ口クリップで接続したイヤホンから音を鳴らすなどの基本的な操作を行った。実際、児童生徒への授業で行うことを想定しながらプログラミングの体験をし、授業を進行する際に配慮する点などの解説を行った。

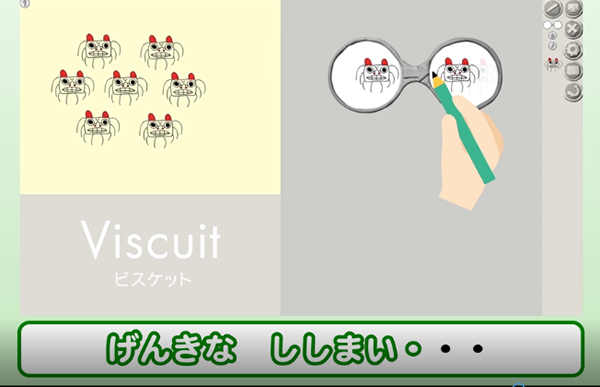

Viscuitでは、一人一台のiPadを用いてプログラムを体験した。Viscuitのアプリを立ち上げ、ビスケットランドという段階的に学べるページを活用した。言語を使わず、絵をアプリケーション上で動かし、最終的にプロジェクションした一つの画面上にそれぞれの動きをプログラムした絵を書き出し集合させた。このアプリケーションも授業を想定して解説をつけ進めた。

「障害とは何か」について放課後デイサービスの言語聴覚士の方から講話をしてもらった。「プログラミング」については八重山商工高校の教育課程内でmicro:bitを学んでいる。

メンター育成研修を終えた高校生が、公開のメンター育成研修や放課後等デイサービス職員等の研修においてプログラミング体験のサポートを行った。教えることを通して、高校生のスキルアップをねらいとしている。

1.5 児童生徒に対するプログラミング講座の効果的な運営方法の実証

1.5.1 講座の概要

| 実証校、会場(参加者属性) | 日程 | 参加者数 | 講師 | メンター数 |

|---|---|---|---|---|

| 八重山特支(高等部A) | 10/16,17,19 | 5 | 特支教員 | 1 |

| 八重山特支(高等部B) | 11/13,14,16,17 | 12 | 特支教員 | 3 |

| 八重山特支(幼稚部) | 12/12,14,15 | 1 | 特支教員 | 1 |

| 平真小学校(特支学級 情緒) | 10/31,11/7 | 2 | 高校教員 | 2 |

| 大浜中学校(特支学級 知的) | 12/4,11 | 9 | 高校教員 | 10 |

| 総合教育センター(県内特支、支援学級) | 12/10 | 11 | 高校教員 | 10 |

| 八重山商工高校(八特支高等部、平真小) | 12/23 | 12(再) | 高校教員 | 13 |

■講座各回の流れ、ねらい

| 分 | 活動 | 生徒 | 教師 | 支援上の配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 0-10 | プログラミングとは 〜活動の概要 |

教示用のモニターの前に座り、概要の説明を聞く | 活動の概要を説明 | これからの活動の概要をイメージさせる |

| 10-15 | パソコンの起動と開発環境を開く | 生徒用のパソコンの前にて、起動と指定されたページを開く | やることをモニターに表示 | モニターに簡潔にやることをまとめて表示する |

| 分 | 活動 | 生徒 | 教師 | 支援上の配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 0-10 | 「Hello」とプログラムをしてプレビューで表示させる | ・「基本」から「ずっと」ブロックを探す ・「ずっと」ブロックを画面右にドラックする ・「文字列を表示”Hello”」ブロックを提示された通り組み合わせる ・プレビューがプログラム通り動いているか確認する |

教示用モニターで、実際にプログラムをしながら、説明を行っていく | 指示を一つだけにして、生徒が混乱しないよう配慮する。 |

| 10-15 | 「Hello」とmicro:bitでプログラムを実行する | ・micro:bitをパソコンに接続する ・プログラムしたものに題名をつける ・ダウンロードのボタンを押す ・ダウンロードフォルダを表示させる ・ダウンロードフォルダからプログラムしたデータを探す ・プログラムしたデータをmicro:bitにドラックする ・micro:bitのリセットボタンを確認する ・micro:bitのリセットボタンを押し、プログラムが表示されたか確認する。 |

micro:bitの接続の仕方を見せる 教示用モニターで、ダウンロードの方法を説明しながら行っていく |

micro:bitの扱い方を簡潔に説明する 指示を一つだけにして、生徒が混乱しないよう配慮する。 |

※使うもの:ノートパソコン、micro:bit、micro USB

| 分 | 活動 | 生徒 | 教師 | 支援上の配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 0-15 | LEDブロックに2種類の図形をプログラムしてプレビューで表示させる | ・基本から「ずっと」ブロックと「LEDに表示」ブロックの場所を探し、画面右にドラックする。 ・「LEDに表示」ブロックの点をクリックして光る場所を決める ・2種類の「LEDに表示」ブロックを作成し、「ずっと」ブロックに組み合わせる ・プレビューがプログラム通り動いているか確認する |

教示用モニターで、「ずっと」と「LEDに表示」ブロックを組み合わせて、光らせ方を見せる。 順次、反復は思い出してできるか見守る |

生徒の様子を見ながら、試行錯誤していく場面を意識的に作る |

| 15-20 | micro:bitにプログラムしたものを表示させる | ・micro:bitをパソコンに接続する ・プログラムしたものに題名をつける ・ダウンロードのボタンを押す ・ダウンロードフォルダを表示させる ・ダウンロードフォルダからプログラムしたデータを探す ・プログラムしたデータをmicro:bitにドラックする ・micro:bitのリセットボタンを確認する ・micro:bitのリセットボタンを押し、プログラムが表示されたか確認する。 |

ダウンロードからプログラムの実行まで理解できているか、活動を見守り判断する。 | やり方を思い出せないようであれば、ヒントを与えながら進める。 ダウンロードから実行までの手順表を用意しておく |

| 20-30 | 自由な形を試行錯誤して表示する | ・「LEDに表示」ブロックの数を増やしたり、光らせる場所を変えるなど、それぞれで試行しながら遊ぶ。 | 終わりの時間を提示し、自由にプログラムさせる |

※使うもの:ノートパソコン、micro:bit、micro USB

| 分 | 活動 | 生徒 | 教師 | 支援上の配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 0-15 | 音楽のブロックを使って、ボタンを押したときに音が出るプログラムを書く | ・「入力」から「ボタン“A”が押されたとき」ブロックの場所を探し、画面右へ ・「音楽」から「音を鳴らす」ブロックを探し、画面右へ ・2つのブロックを組み合わせて音が鳴るか確認する |

教示用モニターで、使うブロックについて見せながら説明をする。 | 生徒の様子を見ながら、試行錯誤していく場面を意識的に作る |

| 15-20 | micro:bitにプログラムしたものを送り、ワニグチクリップとつなげて音を鳴らす | ・micro:bitをパソコンに接続する ・プログラムしたものに題名をつける ・ダウンロードのボタンを押す ・ダウンロードフォルダを表示させる ・ダウンロードフォルダからプログラムしたデータを探す ・プログラムしたデータをmicro:bitにドラックする ・micro:bitのリセットボタンを確認する ・micro:bitのリセットボタンを押し、プログラムが表示されたか確認する。 ・プレビュー画面に表示された通りワニグチクリップとイヤホンを接続する |

ダウンロードからプログラムの実行まで理解できているか見守る プレビュー画面にあるワニグチクリップとイヤホンを渡し、接続させる |

やり方を思い出せないようであれば、ヒントを与えながら進める。 ダウンロードから実行までの手順表を用意しておく |

| 20-30 | 試行錯誤して音楽を作る | ・ブロックの数を増やし、それぞれで遊ぶ | 終わりの時間を提示し、自由にプログラムさせる |

※使うもの:ノートパソコン、micro:bit、micro USB、ワニグチクリップ、イヤホン

| 分 | 活動 | 生徒 | 教師 | 支援上の配慮 |

|---|---|---|---|---|

| 0-5 | これまで使ったブロックを確認し、段ボールと組み合わせてロボットにすることを伝える | 教示用モニター前に集合し、これまでの学習を思いだし、振り返る 見本のロボットを見て、イメージを膨らませる |

教示用モニターで、使うブロックについて説明、確認をする。 見本のロボットを提示する |

見本はこれまで使ってきた一番シンプルなものに留め生徒のもっと面白いものを作りたいという意欲を引き出す |

| 5-20 | ブロックを組み合わせてプログラムをする | ・これまで使ってきたものを中心にプログラムを組んでいく | 生徒の活動を見守りながら、適宜支援を行う | |

| 20-25 | micro:bitにプログラムしたものを送り、配線と段ボールへ取り付ける | ・micro:bitをパソコンに接続する ・プログラムしたものに題名をつける ・ダウンロードのボタンを押す ・ダウンロードフォルダを表示させる ・ダウンロードフォルダからプログラムしたデータを探す ・プログラムしたデータをmicro:bitにドラックする ・micro:bitのリセットボタンを確認する ・micro:bitのリセットボタンを押しプログラムが表示されたか確認する ・プレビュー画面に表示された通りワニグチクリップとイヤホンを接続する ・電源に電池タイプのものを差し込む |

ダウンロードからプログラムの実行まで理解できているか見守る プレビュー画面にあるワニグチクリップとイヤホンを渡し、接続させる 電源を電池タイプのものを渡し接続を確認する |

やり方を思い出せないようであれば、ヒントを与えながら進める。 ダウンロードから実行までの手順表を用意しておく 音の出力、電源の差し込みについては、一つ一つ確認していく。 |

| 25-30 | 完成品をテストしながら皆で見合う | ・それぞれの作ったものとプログラムを見合う | 他の人の作品と自分の作品と違いに注目させる |

●八重山特支高等部、大浜中学校

micro:bit(LED、音、センサー、おもちゃ作り)−基本操作

「micro:bitへのプログラミングの基本操作を理解し、工作と組み合わせて表現活動に生かすことができる」をねらいとして、特別支援学校高等部、特別支援学級の生徒に授業を行った。どちらの学校も知的障害のある生徒が対象である。

講座の流れとしては、micro:bitの表面についている25個のLEDを用いて、文字を光らせるプログラミングからはじめた。まずmicro:bitのブロックエディタを開き、指定したブロックを組み合わせてプレビューに問題がなければパソコン上にダウンロードする。次に、microUSB-Bケーブルで接続したmicro:bitにプログラムデータを送り、転送が完了したらmicro:bitの裏面にあるリセットボタンを押して、プログラムが実行されていることを確認した。

音のプログラミングでは、上記と同様にmicro:bitのブロックエディタで必要なブロックを組み合わせ,完成したプログラムをmicro:bitに転送した後、シミュレーターに表示された通りにワニ口クリップをmicro:bitとイヤホンジャックに接続して、イヤホンから指定した音が鳴ることを確認した。

LEDと音のプログラムの方法を活用し、micro:bitにあるボタンや加速度センサーを用いて「Aボタンを押したらメロディが鳴る」や「右に傾けるとガイコツの形にLEDが光る」といった条件を付けたプログラムを作った。条件を付けたプログラムをしたmicro:bitを使っておもちゃを作った。micro:bitのLEDとA、Bボタンの部分が露出するよう切り抜いたダンボールにmicro:bitをはめ込み、段ボール部分にペンなどで文字や絵を描いて制作をした。

知的障害があるため、理解が難しいと感じることもあったが、苦手意識を抱かぬよう授業を進め、コンピューターを使って面白いものやことが自分にも出来るという感覚を持てるよう実践を行った。

●平真小学校

micro:bit(LED、音、センサー、ランダム関数、おもちゃ作り)−基本操作と応用

「micro:bitへのプログラミングの基本操作を理解し、工作と組み合わせて表現活動に生かすことができる。」「学んだことを応用し、自分のやりたいことをプログラムしようとすることができる」という二つのねらいのもと授業を行った。一つ目のねらいに対する授業の流れは、八重山特別支援学校と大浜中学校と同様である。平真小学校においては知的障害のない児童であり、プログラミングへの興味関心も強かったことから、ランダム関数をセンサーの後に行うなど応用も行った。ランダム関数では、ジャンケンのプログラムを教師でサンプルを提示した後、自分でプログラムを考えた。

知的障害のない児童であり、プログラミングを行う中での意欲や集中力が高い児童であっため、自分のやりたいことをプログラムとしてイメージできるよう、児童の理解に合わせて課題を設定した。

●八重山特別支援学校幼稚部

| 段階 | 学習活動 | ・指導者の働きかけと ◎指導上の留意点 |

|---|---|---|

| 導入 12.12 |

3種類の祭りの写真と動画をみて、それぞれの特徴について話し合う。 | ・視覚情報だけでなく聴覚情報への注意も促す。 ◎それぞれの祭り真似をするなど、楽しい雰囲気つくりをして気持ちを高める。 |

| ・リオのサンバカーニバル: https://youtu.be/1bpFAfc38a0 |

||

| ・青森ねぶた祭: https://youtu.be/L_1qyVURScc |

||

| ・八重山の豊年祭: https://youtu.be/_MzXhZEIqvs https://youtu.be/umfzQE0WwSg |

・家族との思い出など発言できるよう支援する。 ◎友達が発言しているときは注目させる。 |

|

| 展開 12.14 |

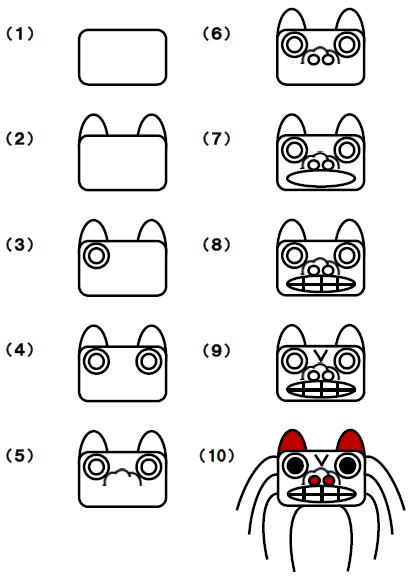

絵描き歌「島の獅子舞」を聞き、歌いながらタブレットに絵を描く。 | ・歌に沿って部品を描き加えていくことで、次第に絵が完成していくことに気付かせる。 ・メガネの中の位置を変えることで動きが変わることを楽しませる。 ◎タブレットやViscuitの操作でつまずかないように支援する。 |

| 絵描き歌を歌いながら描き、ビデオで撮影する | ・YouTubeで配信することを伝え、活動へのモチベーションを高める。 | |

| まとめ 12.15 |

Viscuit内で、獅子の絵を描く。 獅子をメガネに入れて動くことを体験する。 Viscuitで獅子を動かすことを、ビデオで撮影する。 |

・Viscuitを使うことで、絵が動くことを経験させる。 ・Viscuitの細かい使用方法については、幼児の活動の中での興味関心の程度によって伝える内容を決定していく。 ◎「旗頭」や「太鼓」など、獅子舞以外の祭りの要素に関しても、Viscuitプログラミングで遊ぶ意欲を持たせる。 |

Viscuit(絵描き歌で描いた絵を動かす)−遊びの中でプログラムを行う

「歌に合わせて絵を描いたり、タブレットを操作する中で、遊びながらプログラムを行うことができる」をねらいに行った八重山特別支援学校幼稚部での授業では、対象幼児の興味関心から教材を考えるため、好きなものや、関心の高いものの話をしながら引き出した。対象幼児が地域のお祭りに出てくる獅子舞に関心があり、獅子舞の絵を描くこともできたため、その絵を基に絵描き歌を作成。Viscuit上で絵描き歌にのせて描いた獅子舞を、同じメロディに乗せてViscuitの操作を行い、描いた絵を動かした。対象幼児がYouTubeを好きということもあり、授業の動機づけとして、各授業の最後にプログラミングで学んだことのプレゼンテーションをYouTubeの投稿動画形式で撮影することでモチベーションを高める工夫を施した。対象が幼児ということもあり、プログラミングを教えて理解させるというより、タブレットを遊びながら操作すること楽しむことを、授業を通して意識した。

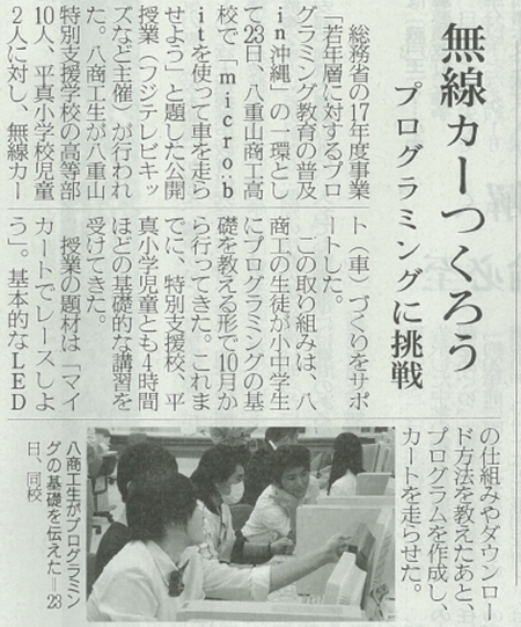

●八重山商工高等学校 (参加者:八重山特別支援学校高等部、平真小学校)

micro:bit(車を動かす)−応用 プログラムでできることを発想する

「プログラムされた数値や、ブロックの並び替えを行い、意図を持ってプログラムを考えることができる」という、これまでの基本プログラムから発展したねらいを持って講座を行った。これまでそれぞれの学校で行ったプログラムの復習をし、二つのmicro:bitを使って一つのmicro:bitの操作をすると、もう一つのmicro:bitが反応する無線のプログラムを作った。その原理を用いて、二輪のカートに接続したmicro:bitに無線で指示を送り、走らせた。このプログラムは、数値が変えられるため、タイヤが回転する秒数を変更しながら、動きをイメージしてプログラムを作った。また、車をスタートとゴールを設定して動かしたり、ペンを取り付けて模造紙の上を走らせ描かせるなど、車の動きをコントロールして活動を行った。

1.5.2 プログラミング講座の内容

■教材の概要・特長

実証校の幼稚部でのViscuitを活用した講座では、石垣島の伝統芸能のひとつである「獅子舞」を題材として、地元のアーティストが作曲したオリジナルの絵描き歌を使ったプログラミングを考案した。コンピュータサイエンス・アンプラグドな要素を取り入れつつ、歌って楽しみながら取り組むことができ、歌詞に沿って順を追って処理することを体験できるものである。対象児が普段から興味を持っている題材を絵描き歌にすることで、段階的にコンピュータープログラミングにつなげていくことを想定しつつ、まずはプログラミングを遊びの一つとして捉えさせたいと考えた。

Viscuitでは自分で描いた絵を使ってプログラムを行う。本教材ではViscuitのアプリケーション上で絵描き歌に合わせて獅子舞を描き、絵描き歌と同じメロディでViscuitの操作を行った。画面上では獅子舞に動きがついていき、配置した絵を操作することで動きが変わっていくことを、実際に遊びながら体験した。アプリケーションを操作する中で文字の読み書きをすることが無いため、年少者にとっても扱いやすい。絵描き歌を覚え、その絵をタブレット上で描き動きをつけるという活動を通して行い、自分にもプログラミングが「できる」という実感を持てるよう段階を考えた。また、友達や他者に対して絵描き歌を「教える」活動がViscuitを用いたプログラミングを「教える」という体験となるため、より高いレベルの自己有能感、自己肯定感の醸成につながることが期待できる。さらに、「電車」「昆虫」「キャラクター」など、対象児童の興味・関心に沿った題材を選定し、本絵描き歌の「替え歌」を創作することもできるので、課題への深い集中とより発展的な学びへ誘導することも可能である。

(図10,11)絵描き歌のビデオ教材。曲に合わせてViscuitの操作方法を学べる

micro:bitはLEDの点灯、イヤホンからの音の出力と、出力における条件としてボタン、加速度センサーなど比較的簡易なブロックを組み合わせてプログラミングを行った。大きな特長としては、それらのプログラムをマイコンに書き込むことで、実際の物として触ったり動かすことでプログラムが実行されるところである。マイコンと物理的な工作を組み合わせることでプログラムをする動機が相互に生まれる。また、知的障害のある児童生徒にとっては、モニター上のプログラミングよりも体験として捉えやすいのではないかと考える。この教材を通して、表現活動の一つのツールとしてプログラミングを活用することを期待した。

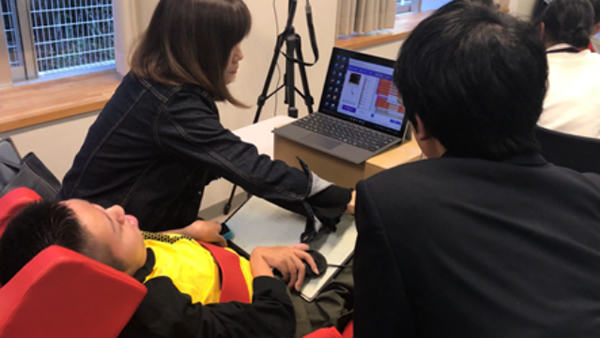

(図12,13)学生メンターによるプログラミング講座の様子

■障害の状態や児童生徒の特性に合わせた配慮・工夫

興味が移ろいやすい児童生徒や、集中を持続する時間が短い児童生徒にとって普段とは違う学習内容ということもあり、授業に集中しやすい環境の調整を行った。具体的には、パソコンを前にするとインターネットなどをやりたくなってしまう児童生徒もおり、パソコンを頻繁に使うことがない児童生徒もいるため、デスクトップ上に「Google Chrome」「ゴミ箱」「ダウンロードフォルダ」のみ表示した。また、「Google Chrome」を開いたときにプログラミングの開発ページが開くように設定をし、ネットサーフィンが始まらないように配慮した。

また、パソコンを操作しながら、解説を聞くという二つのことを同時にせず一つのことに集中ができるよう、パソコンの操作やプログラミングの解説を行う際には、教師用モニターの前に集合させてから解説を行った。会場によっては、鈴がなったら前を見るというルールを授業の導入でゲームのようなやり取りをしながら確認を行い、解説をする際のメリハリをつけた。

肢体不自由の児童生徒においては、可動域に応じてパソコンやマウス、モニターの位置を調整した。また、ワニ口クリップでの接続や電池の出し入れなど細かな活動に関しては、児童生徒のイメージを聞きながらメンターが代行して行った。

1.5.3 実証の様子

Viscuitを使った幼稚部での実証では、対象児がコンピューターを学びたいという意欲が強く、絵描き歌を作っていく段階から主体的に取り組んだ。タブレットを使ったプログラミングの授業では、タブレット用のペンをすぐに使いこなしViscuitの操作も感覚的に理解した。授業の最後にやったことをYouTube風に撮影したところ、学んだことを再現することができた。

(図14)絵描き歌に合わせたViscuitによるプログラミング

micro:bitの実証は八重山特別支援学校高等部と小学校、中学校の特別支援学級で実証を行ったが、それぞれメンターの数や属性、児童生徒の実態に違いがあったため、同じ教材でも生徒の反応に違いが見られた。

八重山特別支援学校高等部では美術の2つのクラスで授業を行った。どちらのクラスも授業を進める教員とサブティーチャー2〜3名がメンターの役割を担った。一つ目のクラスでは、普段からスマートフォンを使用している生徒のクラスだったため、操作方法の飲み込みが早く一度説明をすると、いつの間にか自分なりの応用を初めているという具合だった。授業の流れとは関係のないプログラムのブロックを使おうとする場面も多くみられた。

もう一つのクラスは、上記のグループよりも支援が必要な生徒で構成された学習クラスであり、肢体不自由のある生徒も3名含まれている。パソコンの使用に関しては、簡単な操作であれば教師用モニターや口頭の指示を理解して取り組むことが出来る。micro:bitの開発ページでのプログラミングでは、数名の生徒がブロックを探すことに困難さを示した。順次処理においては、生徒間の大きな差はみられなかったが、ボタンを使った分岐のプログラムを作る段階において、手の止まる生徒が出てきた。ブロックのまとまりが複数になったことで、イメージが複雑になり混乱したと思われる。また、他の学習の様子から同程度の理解が出来ると見立てていた生徒であっても、一方では困難さを示し、他方ではダウンロードしたデータに番号を振って整理しながらやりたいことを言語化できる生徒もいた。また、とても意欲的に取り組み、このクラスの中でも自分でイメージしたプログラムを考えていた生徒が、授業終了後の発表において「もうやりたくない」と答えたことが印象的であった。

小学校の情緒障害特別支援学級では、プログラミング経験のある児童、ゲームが好きでプログラミングにも興味のある児童の2名が対象となった。メンターは八重山商工の高校生2名が出前授業としてメンターを務めた。対象児2名は2時間の授業を2回、とても意欲的かつ集中してプログラミングに取り組んだ。ゲームの好きな児童は、普段の学習では集中することが難しく離席が多いということだったが、計4時間の授業を一度も集中を切らすことなく取り組み、普段の様子と違った面を見せたことで担任を驚かせていた。また、学習の理解が早かったため、予定していなかったランダム関数を使ったプログラムをじゃんけんのサンプルを提示して学習した。プログラミング経験のある児童はランダム関数を学習した翌週に、ランダム関数を使ったおみくじを自作することが出来ている。メンターを務めた八重山商工の高校生は、集中力と理解力があり、教える場面があまりなかったということに衝撃を受けていた。

中学校の知的障害特別支援学級においては、特別支援学校高等部で困難さを示した、分岐についてなどのポイントについて、授業を進める八重山商工教員に事前に伝えて改善を図った。特別支援学級においては、高校生のメンターが1対1で付くことが出来たため、特別支援学校と比べスムーズに学習が進んでいった。しかし、この授業においては、中学生と高校生との距離感がなかなか縮まらなかった。

1.5.4 講座参加者の声

(1)児童生徒(アンケートより)

「これからもプログラミングをやりたいですか?」という質問に対して「やりたい」と答えた理由

- やってみてとっても楽しかったからです!

- 最初は難しかったけどだんだんやっているうちに楽しくなってきたから。

- 役に立ちたいからです。

- ゲームやキャラクターを前から作りたいと思っていたから。

- また、商工生と、学校でブログラミングを作りたいです。

「これからもプログラミングをやりたいですか?」という質問に対して「わからない」と答えた理由

- まだわかりにくい点があった。

- 難しいので教える人が居ればやりたいと思う。

(2)メンター(アンケートより)

- 子供の障害の有無や学習理解度などを、きちんと把握したうえで、子供の実態に応じてプログラミング教育をする必要があるものだと強く感じました。私が今、実践すべきプログラミング教育とは、何かを考えさせられた良い研修でした。

- プログラミングの作業の中で子供たちが輝ける場面がたくさんあると感じた。

- プログラミングは難しいものだと思っていたが、想像していたより、方法がわかれば簡単なプログラミングであればすぐにできるということがわかった。

- プログラミングという概念が変わった。障害のある子でも分かりやすい内容だと実感できたし、今後授業でやってみたいと思った。

- 何ができるか考えることは勿論大切だが、「とにかくやってみる」こともまた大切だと思った。やってみて子供にどういう意義のある使い方ができるか模索していきたい。

- 機械を動かすことではなく、思考のプロセスについて試行錯誤しながら学習することが目的であることを再確認した。知的障害のある子供たちにとってのプログラミング学習が難しいものではなく、先生の協力も得ながら、楽しい活動であると思えるように、私たちがスキルを高めないといけないと思いました。

(3)保護者・見学教員(アンケートより)

- 休憩時間になっても誰も休憩しようとせず、夢中になって作業をしている子供達の姿を見て、新しい教育の可能性のようなものを感じました。子供の創造性を伸ばすのにも、とても良いと思いました。

- 小学3年生での参加でしたが、高校生の補助があれば分かりやすく理解できていたようです。今後も(指導・カリキュラム等に)取り入れていただきたいです。パソコンやインターネットの技術や操作は、どんな人にも必要になっていると思うので。

- 楽しそうに取り組んでいたので良かったです。大人の方が難しく考えてしまいがちなので、子供に導入することでいろいろな発想ができるように思えました。

- これからの時代には必要な授業だと思います。国も大人より子供達に予算が付く日本になってほしいと思います。

(4)実証校校長・教育委員会(アンケートより)

- 特別支援学校の生徒が地域の高校生や小学生と、協力・協働して「車を動かす」というわくわくする、題材であったため、生徒が興味関心を持って取り組むことができた。今回、メンターは八重商工の高校生であったが、本校にメンター可能な生徒がいる。人に教えることで学びが定着する。本校生徒にもできるところでメンターの役割を与えれば、本校生徒にとってより主体的で深い学びになったと思う。

- 今回、同じ地域の中で小学校、高校、特別支援学校の児童生徒が「車を動かす」という目標を共有し、プログラミングを活用し、高校生のメンターを育成することで人と人との繋がりが深まった事例になった。見つめるのは機器ではなく人であること、人と人との連携で大きな目標が達成できるということを実感できるプログラミング教育を展開してほしい。またインターネットを通して違った地域が結びつく教育実践も進めていただきたい。

- 本島で講座を行う際に、総合教育センターのIT教育棟の設備や環境を利用することができた。今後も同様の講座を開催するための可能性を示せたのではと考える。今回の取り組みの成果と課題を引き継ぎ、障害のあるお子さん達に必要なプログラミング教育のあり方を問い続け、より多くの関係者がこの取り組みに参画する仕組みを模索し、議論を深めていきたいと考える。

2. 実証の成果と課題

2.1 発見・成果

■実施をする中で出てきた成果

- 高校生をメンターとして特別支援教育を受けている児童生徒を対象にプログラミング教育を行った。高校生の障害者に対する「寄り添い」の姿勢が、想定を超えるほど育まれていった。

(図15,16)高校生メンターによるプログラミング講座の様子

- 知的障害のある児童生徒にとって、具体物であるmicro:bitへのプログラミングはイメージを持つことができる教材であることが活動から見取ることが出来た。また、幼稚部においては絵描き歌を用いて絵を構造的に捉えたり、Viscuitでの使用方法を歌いながら理解することが出来た。

- 活動を進めることで、特別支援学校や特別支援学級単体ではできないような他機関の連携を図ることができた。それにより、お互いの理解を深めて、地域での特別支援教育に関する連携を基盤として機能した。

- 特別支援学級の児童では、日頃の学習活動では見られないような、集中力や意欲を見せることになり、児童の自己肯定感を高める活動として機能する可能性を示すことになった。

- 関係者とのコミュニケーションにはSNSなどを活用することでオンラインコミュニケーションを図ることができ、遠隔地ではあったが情報を共有して進めることができた。

2.1.1 実証校・教育委員会・地域の団体等との連携体制の構築

実証校である、八重山特別支援学校と八重山商工とは担当者同士、緊密な連携の基に運営することができた。これは、石垣島というある程度限られた地域の特性が生かされている面もあるが、担当者同士が対面でのコミュニケーションも図ってきたのが大きい。また、学校だけでなく、地域の福祉機関やIT企業と日頃からの連携を持っていることが機動的な運営を支えることになった。

また、遠隔地の関係者との情報交換においてはSNSやメールなどを活用したが、緊密に連絡を取ることで、より丁寧な運営をすることが可能となった。

2.1.2 メンター育成

八重山においては、当初計画していた学校と寄宿舎、放課後等デイサービス、保護者、そして商工高校生という児童生徒の生活していく環境の中にメンターを育成することができた。特に寄宿舎と放課後等デイサービスにおいては学校でプログラミングに興味を持った生徒が学習を行うことが出来ている。また、高校生のメンターにおいては、児童生徒の学習を支えるだけでなく、メンター本人のコミュニケーション能力も講座を重ねるたびに向上した。

課題としては、児童生徒の優先的な課題と捉えることが難しく、主体的にプログラミング教育を行っていこうとするメンターを育成することができなかったことである。

2.1.3 プログラミング講座

■学校や教育委が採用する場合の利点、課題

利点:

- micro:bitは工作と組み合わせたり、楽器にしたり、センサーの使い方を工夫すると多様な教科で使うことができる。マイコンへのプログラミングをしていくため、知的障害のある児童生徒にとって結果をイメージがしやすい。IoTについて学ぶことにも関連していく可能性がある。

- Viscuitは文字を使わず操作も容易なので、知的障害、年少者にとってのプログラミングのスタートとして扱いやすい。またインターネットにつながった端末であれば、パソコンやタブレットなどそれぞれの環境に合わせて導入できる。

課題:

- micro:bitは一つ一つのブロックに書かれた文字の意味の理解や、コンピューターへの接続やデータの書き出しなど、知的障害の程度によっては高度な操作能力が必要となるため、全ての児童生徒が容易に扱えない。

- ViscuitはWi-Fi環境やタブレット、タブレット用のペンなどが学習のやり易さを左右することもある。

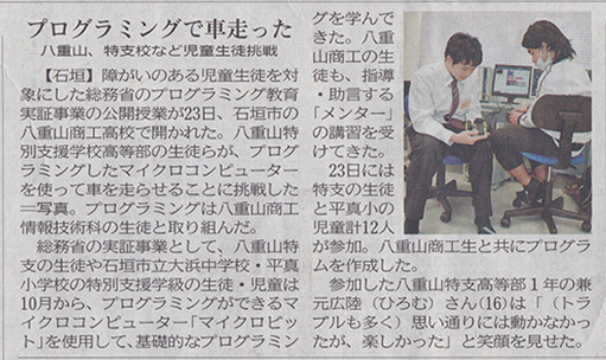

(図17〜19)プログラミング講座を紹介する新聞記事

2.2課題・改善点

■実施をする中で出てきた課題

- 八重山特支の生徒は、同じ認知発達段階だと考えていたが実際に指導を行ってみると、プログラムの理解の度合いに大きな幅があることがわかった。そのため、課題を取り組むことができても興味を示さない生徒もいれば、課題を十分に取り組めなくても興味を示す生徒など、実施して初めてわかることがあり、到達度や内容などにより細かく、ステップを踏む必要を感じた。ルーブリック評価の活用についても、まだ始めたばかりで、使い方についてはより検討をする必要があった。

- 計画から実施までの期間に時間の余裕がなく、課題が出てから改善するまでに余裕がなかった。プログラミング教育を進めていく中で、計画的なイメージを持って継続して取り組んでいく必要がある。

- 特別支援教育の中でプログラミング教育を行うことについて、理解を得ることに難しさを感じた。これから事例を積み上げていく中で、障害のある児童生徒にとってもプログラミングを含めたテクノロジーの活用が重要であることを丁寧に伝えていく必要がある。

■改善点

- micro:bitは知的障害のある児童生徒にとってはプログラミングの導入としては難しさを感じてしまう可能性が高く、Viscuitやコンピュータサイエンス・アンプラグドなどを段階的に取り入れて授業計画を改善したい。

2.2.1 実証校・教育委員会他との連携体制の構築

本実証事業では、公募から採択までの時間や実施の時期など、とてもタイトなスケジュールで始めることになった。できれば前年度に計画をし、次年度に始まるというような活動となれば関係機関との連絡調整がスムーズに行くのではと考えられた。

2.2.2 メンター育成

障害のある児童生徒に対して、どのようなプログラミング教育を行うことが適当であるのかについて、実証を行いながら探りつつメンター育成を行っていった。本実証事業を行った中で、成果が見えてきた部分が多々あり、他地域での実証も参考にしながら今後のメンター育成をより充実した内容とできると考えている。

2.2.3 講座内容

特別支援学校での授業においては、一人の教員が幼稚部・高等部共に授業を行っている。また、特別支援学級においては八重山商工高校の教員と高校生が授業を実施した。対象生徒の担任であったり当該授業の教員も講座には参加しているので、今後学校内で講座を行うことができるよう、授業の内容を整理して伝えていく必要がある。

3. 実証モデルの普及に向けて

3.1 実証地域での継続実施の可能性

八重山圏域においては、教育と福祉、企業での連携も図れており今後も継続して実施していくことが可能である。懸念されることとしては、本実証においては県立学校の教員が中心に進めており、今後異動等があったときに複数の人材が教材として活用できるような教育課程の中での位置づけを明確にしていく必要がある。沖縄本島においても、石垣島での連携体制や講座内容をモデルにしながら継続して実施することが可能であると考えている。

3.1.1 メンター育成

八重山商工高校でのメンター育成は授業と連携して行っているため、教育課程内で進めることができる。また、放課後デイサービス職員や福祉関係者に対しては、今後の児童生徒のニーズと合わせてメンター育成を継続して行っていく。

3.1.2 講座の構成、教材

講座の構成、教材は今年度で行ってきた内容をブラッシュアップして継続して行っていくことが可能である。また、今回プログラミングに強い興味を示した児童生徒に対しては、より高度なプログラミング教育を行う体制として、週末のプログラミング講座を障害の有無を超えて行っていく。また、今回使用したmicro:bitは付属品を含めても3,000円程度必要となるが、既存のセンサー等を用いて音楽、理科、数学などで活用することも想定できるため、授業案を提示していくことで、学校での導入も可能と考えている。

3.2 横展開の可能性、普及のための活動

本実証事業では、離島僻地でのプログラミング教育を行うための環境設定などを行ってきた。日本各地で専門学校や大学などの高等教育を行う施設や人材が乏しい地域において、本実証を参考に展開できると考えている。今後、沖縄においては石垣島での取り組みなどを、教育センター等と連携して提案していければと考えている。

3.2.1 メンター育成

本実証事業では、八重山地域での先行した取り組みを県内の他地域でも展開していくために、沖縄本島において11・12月の2回の公開講座を行った。企画実施にあたっては、アシスティブ・テクノロジー(障害による困難さを支援する技術)に関する学習会を定期的に開いているAT-Okinawa、県内の全特別支援学校の情報主任で組織されている沖縄県特別支援学校情報教育研究会の協力を得て、特別支援学校だけでなく小・中学校にも広く参加を呼びかけた。その結果、特別支援学校、小・中学校、放課後等デイサービス計60名ほどの参加があり、今後さらに取り組みを展開していく上での土台づくりができた。

また講座の実施にあたっては、県内外のIT企業にも技術的支援の協力を依頼した。その後、障害のある児童生徒向けのプログラミング講座についてアイディアを交わし、2月以降も継続した取り組みを展開しようと計画を進めている。

3.2.2 講座の構成、教材

本実証事業で使用したmicro:bitやViscuitの教材は、特別なものではなく、他の地域でもそのまま活用できると考える。

3.2.3 普及のための活動

今後は、県内での研究会やWebやFacebook等を使っての情報発信を行っていく。

4.モデル実施のコスト

4.1 実施コストの内訳

micro:bitの教材一式総額 491,400円

・micro:bit (2,160円×150台) 324,000円

・micro-USB、電池ボックス、スピーカー、電池、ペン、テープ 97,400円

・micro:bitカート物品 70,000円

4.2 児童生徒ひとりあたりのコスト

micro:bitで授業を受けた総児童生徒数39名(実数)を本実証で用いた物品で換算すると

491,400円÷39人=12,600円

しかし、本実証でのmicro:bitの購入数はメンター育成とカートで複数台使用しているため、実際に学校等で導入した場合の児童生徒分のコストとしては2,671円になると考えられる。

(内訳)

- micro:bit 2,160×39 84,240円

- micro-USB 108×39 4,212円

- 電池ボックス 187×39 7,293円

- スピーカー 108×39 4,212円

- 電池 108×39 4,212円

104,169円÷39人=2,671円

5. 参考添付資料

メンター育成で使用した資料・プリント

実証講座で使用した教材・プリント

実証講座で使用した動画(お問い合わせください。)

絵描き歌 島の獅子舞(画面のビデオ)

絵描き歌 島の獅子舞(画面のビデオ)

そのほかの資料・文書

参考動画(お問い合わせください。)

microbitカート作成の様子

microbitカート作成の様子

育成講座資料1(メンターの育成講座)

育成講座資料1(メンターの育成講座)