授業実践パッケージ(小学校)

6年「国語/本は友達」で行われた授業を紹介します。

- 実施校:西東京市立碧山小学校 6年

- 実践者:中島武史 教諭

- 監修:中橋 雄 武蔵大学社会学部准教授

- 単元:本は友達 *

- 授業時間数:45分

- 学習の概要:同じテーマのCMのラジオ版とテレビ版を比べ、表現の違いや工夫を考えるとともに、FM局ディレクターからの説明を参考に、ラジオ番組作りのポイントを考える。

- 本時の目標:

- ラジオとテレビを比較し、音声だけで伝える工夫について話し合い理解することができる。

- 番組作りには制作者の意図があり、その意図を効果的に伝えるために編集されていることに気がつく。

*23年度以降:本は友達

- ― 授業のめあてを書いたシートを黒板に貼る。

- 皆で読みましょう。

- めあて「ラジオとテレビを比較し、音声で伝える工夫について考えよう」を声に出して読む

- テレビを見たことない人いますか。いないね。では、ラジオを聞いたことない人は。

- 数人の児童が手をあげる

- ラジオをよく聞く人はいますか。どんな時に聞いてますか。

- 3、4人の児童が手をあげる。「毎週、好きなアイドルの番組を聞いている」「車の中で聞いている」「寝る前にタイマーかけて聞いている」

- たまにでも、ラジオを聞いたことがある人は、どんな時に聞きましたか。

- 「おばあちゃんがかけている」「キャンプに行った時」「おかあさんが、料理の時にかけっぱなしにしている」

- ラジオは外で聞いたり、何かをしながら聞けるので、テレビとちょっと違うね。

- 皆がラジオ番組をつくるために、今日は、ラジオとテレビを比べて、ラジオの特徴を考えてみます。

- ― ワークシートを配付する。

- 今からラジオとテレビのCMを見てもらうので、気付いたことを後で教えて下さい。

- ― ラジオのCMを流す。

- どんな内容でしたか。

- CMの内容を、児童が説明

- ― 児童が発表したCMの内容を板書。

- ― ラジオと同じ内容のテレビCMを流す。

- テレビのCMはどんな内容でしたか。ラジオと同じ内容でしたか。

- 「ラジオと同じだけど、テレビはラジオのように詳しくない」

- テレビもラジオも訴えていることは同じだね。

- <CMの意図を読み取る>

- ラジオとテレビのCMが伝えたいことは何ですか。誰に見てもらいたいと思って作られているか考えて下さい。

- 「お客さんを笑顔でいっぱいにしたい」「スタンドによってほしい」

- そうだね。うちのスタンドはこんなにいいところだから来てほしいということが、このCMは言いたいんだね。

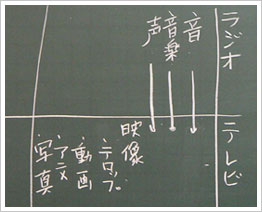

- <構成要素を比較する>

- ラジオのCMは、何でできていますか。

- 「音」「音楽」 「音声」「効果音」

- ― 児童の発言を板書。

- テレビはどうですか。

- 「映像」「テロップ」「動画」「アニメ」「写真」

- 音や声などはラジオと一緒だね。でもテレビにはプラスアルファがあるね。

- <構成要素の違いからラジオとテレビの特徴を考える>

- 他に違いはあるかな。

- 「テレビと比べてラジオは言葉が多い」

- いいこと言うね。何故そうなるんだろう。

- 「ラジオは映像がないので詳しく言わないと伝わらないから」

- ― テレビとラジオのCM内容を文字化した紙を配付。

- どちらがラジオのCMかわかるかな。

- 「タレントの言葉の数が多いほうがラジオ」

- そうだね。では、テレビとラジオのCMでは、どちらが長いでしょう。ラジオのほうが長いと思う人。

- 多くの児童が手をあげる

- テレビは30秒だけど、ラジオは1分30秒です。ラジオがテレビと同じことを説明するには3倍かかる。ラジオでは言葉を上手に使うことがカギになるね。

- ここで、FM局のデイレクターにお話をしていただきましょう。

- ― FM西東京 チーフディレクター 大塚まこと氏が講演。

- 「ラジオは言葉で説明すること」、「言いたいことを伝えるために気をつけること」、「放送局には責任があること」、「放送には制作者の意図があること」について、大塚氏が説明。

講演内容(pdf) - ― 大塚氏の説明を受けて、中島先生が説明。

- 「1文を短く」とか、「聞き手をイメージして話すとよい」とか、皆が番組を作る時に気をつけることがわかったね。「放送するには責任がある」ことや、「放送には作っている人の意図がある」ことも話していただいた。

- 皆が番組を作るときも、意図と責任を意識して下さい。テレビを見るときも全部うのみにしないで、この番組の意図は何かなと、時々は考えて下さい。

- ― 「放送には責任と意図がある」と書いたシートを黒板に貼る。

- 今日は、ラジオとテレビを比較して、音声で伝える工夫について考える授業だったけど、今日、感じたことを話して下さい。

- 「ラジオとテレビの表現を逆にしたら、伝えたいことがわからなくなる」「これまでCMに注意してなかったけれど、よく聞くとこんな違いがあるんだと思った」

- そうだね。逆にしたらうるさいテレビ番組になるし、ラジオは何を言っているのかわからなくなるね。

- じっくりみるとCMっておもしろいね。

- ― 「笑顔を添えている声と、そうでない声の伝わり方が違うことを語っているCM」を流す。

- 声で笑顔が表現できるのが、おもしろいですね。皆のラジオ番組づくりのヒントにして下さい。今度の番組づくりをがんばれそうですか。では今日の授業を終わりにします。

中島武史 教諭(西東京市立碧山小学校)

中島武史 教諭(西東京市立碧山小学校)

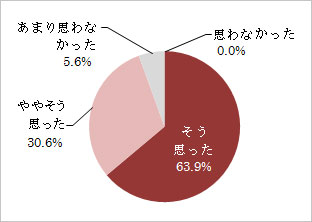

図 この授業をやってよかったと思ったか

(授業終了後に児童に実施したアンケート)

(授業終了後に児童に実施したアンケート)

- Q.今日の授業の子どもたちの様子はどうでしたか。

-

- 今日は、子どもたちが「お薦めの本に関するラジオ番組」を作る前の授業として、ラジオとテレビの違いの特徴について考えましたが、子どもたちは、教師からの問いかけに、きちんと考えて答えていましたし、授業に興味も持っていたと思います。

-

- Q.授業で工夫されたことは何ですか。

- ◆ラジオとテレビで同じテーマのCMを見せて比較させる

- ラジオとテレビの特徴の違いを考えるためには、テーマが異なるCMより、同じテーマのラジオとテレビのCMを比較させたほうが、子どもたちが違いに気付きやすいと思います。

- ◆テーマが同じCMは、インターネットで検索して探す

- テレビとラジオで同じテーマのCMは、最初は、一日中、ラジオとテレビを同時に聞いて探しましたが、上手く見つけられませんでした。そこで、インターネットで「ラジオ」×「CM」で検索したところ、ガソリンスタンドのラジオCMがあることがわかりました。その会社のホームページを見たら、テレビとラジオのCMが視聴できるようになっていて、同じテーマのCMを見つけることができました。

- ◆ラジオとテレビで同じテーマのCMを見せて比較させる

- Q.他に工夫されたことはありますか。

- ◆授業のめあてや、学習ポイントをシートにして黒板に貼る

- 授業の目的がブレないように、授業のめあての「ラジオとテレビを比較し、音声で伝える工夫について考えよう」のシートを黒板に貼りました。また、学習のポイントが、子どもたちの記憶に残るように、「放送には責任と意図がある」こともシートにして黒板に貼りました。それぞれの学校の状況に合わせて、学習のポイントに関するカードやシートを、もっとたくさん活用してもよいかもしれません。

- ◆授業のめあてや、学習ポイントをシートにして黒板に貼る

- Q.FM局への講演の依頼はどのようにされましたか。

- ◆地元のFM局に、A4 1枚の授業計画を持参して、直接、講演を依頼

- 講師を依頼するために、事前にアポイントもとらず、A4 1枚に授業プランを書いたものを持参して、直接FM局に行きました。

メールや電話で依頼するよりも、直接行って相談したほうがよいと考えたからです。地元のFM局なので、ドアを開けるとすぐスタジオになっていて、そこで依頼することができました。以前にも、CATVに授業に協力してもらったことがあり、相談すれば授業に協力してもらえる地元メディアは、結構あるのではないでしょうか。

- 講師を依頼するために、事前にアポイントもとらず、A4 1枚に授業プランを書いたものを持参して、直接FM局に行きました。

- ◆地元のFM局に、A4 1枚の授業計画を持参して、直接、講演を依頼

- Q.授業時間がもっとあった場合、実施したほうがよいことはありますか。

- ◆情報の意図を読み解く活動で、議論の時間を十分に取る

- 「CMの伝えたい意味を読み解く活動」について、子どもたち同士で議論する時間を十分に取るとよいでしょう。

- ◆BGMの効果やテロップの意味を考える活動を追加する

- BGM効果を考える活動や、テロップの意味を考える活動を追加してもよいでしょう。BGM効果を学習するための素材は、教諭がナレーションをパソコンに録音し、それに音源をかぶせて作れば5分ぐらいで作ることができます。パソコンで作るのが大変なときは、音楽のCDを流して、それに合わせて原稿を読んでもよいでしょう。

- ◆情報の意図を読み解く活動で、議論の時間を十分に取る

- Q.この授業を実施してよかったですか。 よかった点について教えて下さい。

- ◆ラジオ番組で必要な工夫がわかり、子どもたちのCMを見る眼も変わった

- これまでは漠然とラジオ番組をつくってきましたが、今日の授業で、子どもたちはラジオ番組制作に必要な工夫がわかったと思います。言葉として理解した段階ですが、番組で情報を伝えるためには、情報の取捨選択が必要なことがわかり、授業目標の「番組には制作者の意図があることに気づく」ことができたと思います。また、子どもたちの「CMを見る眼」が変わったこともよかったです。「これから注意してCMを見たい」といった発言が子どもから聞かれたように、今日の授業で、ラジオとテレビのCMの作り方の違いを意識するようになり、CMを注意をして見ようという気持ちが子どもたちに芽生えたと思います。

- ◆ラジオ番組で必要な工夫がわかり、子どもたちのCMを見る眼も変わった

![[小学校6年・国語] 授業名:ラジオとテレビの違いを考えよう](images/jissen_06_title_01.png)

![[小学校6年・国語] 本は友達 授業レポート](images/jissen_06_title_02.png)

![[小学校6年・国語] 本は友達 先生の一言 〜授業を終えて〜](images/jissen_06_title_03.png)