6年生・国語の「メディアを学ぶ『ニュースを読み解こう』」という単元で、「テレビニュースを作ろう」という2時間の授業が行われました。

- 富士市立田子浦小学校 6年1組 34名

- 吉野和美教諭 後藤綾子教諭(T.T)

- 国語

- 「メディアを学ぶニュースを読み解こう」(10時間)

- 「テレビニュースを作ろう」

-

■9/10時

テレビニュースに使う映像を選び、映像に合った記事を書く。

■10/10時

・発信者が異なると、情報の切り取り方が違うことに気づく。

・自分自身の考えで情報を判断することの大切さがわかる。

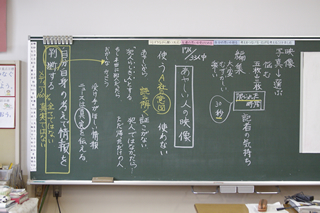

これまでの授業を振り返る

最初に、これまでに学んできたことを振り返りました。

これまで学んできたこと

- 1)メディアと情報について興味関心を高める

テレビや新聞、インターネット、携帯電話、ラジオなどの「メディア」について知る - 2)メディアと情報について、教科書から読み取る

情報は「選択・編集・加工」されていることを知る - 3)メディアの影響について、受け手、作り手、両方の立場から考える

受け手によってニュースの受け止め方や解釈に違いがあることに気づく

同じニュースでも作り手によって伝え方が違うことに気づく

めあてを確認する「番組記者としてニュース番組を作ろう」

これまでは教科書を中心に情報やメディアについて学習を深めてきましたが、それは読み手の立場に立ったものでした。今回は、メディアの授業の締めくくりとして、「放送記者坂井マヤ〜ストーリーを探せ〜」(以下「Web教材」)を使って、作り手の立場を疑似体験します。

先生:

「今日は、みんなに番組記者になって、情報を選択・編集・加工して、ニュース番組を作ってもらいたいと思います。」

ここで先生は、情報は「選択・編集・加工」されているのだということを強調し、これから作り手となって子どもたち自身が「選択・編集・加工」をするのだということを意識させました。

先生:

「ニュース作る時には何がないといけない?『5W1H』ですよね。『いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように』ということをきちんと意識してニュースを作ってくださいね。」

一人ひとりでストーリーを確認し、取材メモを取る

web教材の操作方法を説明した後、続けて先生は言いました。

先生:

「これから、各自で画面を見ながら、どんな火事が起きたかを調べて、ワークシートに取材メモを取ってください。箇条書きで、できるだけたくさん、起こったことを書いてください。お隣と相談してもいいです。」

児童たちは、自分のパソコンに向かい、Web教材の画面を見ながら、できごとをメモしていきます。箇条書きでポイントをメモすることが難しいのか、画面の説明文をそのまま書き写す子もいるようです。

そこで先生は、ヒントカードを配りました。ヒントカードには、たくさんの情報から何をメモすればいいかがわかりやすいように、

- ・いつ

- ・火事があった場所

- ・だれがいたのか。あるいは、その人は何をしていたか。

- ・原因は何か・消防士の様子はどんなか。など

と書いてあります。

児童たちのメモの例

- ・夕方6時ごろ、グランデホテルで火事があった

- ・映画の記者会見をやっていた

- ・監督の加藤正樹氏が記者会見をしていた

- ・人気歌手の山田愛が食事をしにきていた

- ・厨房から勢いよく煙が出た

撮影する5枚の写真を選ぶ

先生:

「どんなことが起こったかわかりましたか? 確認してみましょう。火事があったのはいつですか?」

児童:

「夕方の6時ごろ。」

先生:

「場所はどこ?」

児童:

「グランデホテル。」

テンポよく児童たちから答えが返ってきます。ほとんどの子は内容をよく理解しているようです。

先生:

「では次に、現場から映像を『選ぶ』という作業をしてもらいます。」

先生からの操作の説明の後、児童たちは各自パソコンに向かって、記者になったつもりで5枚の写真を選び始めました。

「あ、犯人見つけた!」「この人怪しい!」など、怪しい人の画像に反応する声があちこちで聞こえてきます。「サルが何でいるの?」「え、サルを撮るの?」「関係なくない?」などの声も聞こえてきます。自分で画像を選ぶ、という作業にどの子も夢中になっているようです。

さらに3枚の写真に絞り込み30秒のニュース原稿を作る

先生:

「みんなが撮った5枚の写真と、先輩が撮った全体写真、一般の人からもらった携帯電話の写真、合わせて7つの写真があります。この中から3枚を選んでください。

また、ニュースはどんな順番で伝えるかも大事です。写真をどんな順番で並べるかもよく考えてください。」

ここで先生は「情報は、選択・編集・加工されている」ということを再度振り返り、これからする作業はまさに「選択・編集」の作業だということを確認しました。

児童たちは、各自パソコンに向かって、写真を選ぶ作業をスタート。7枚の中から、半分以下の3枚に絞るのはなかなか難しいようです。

ほとんどの児童が最初の段階では「怪しい人」の写真を選びましたが、この段階では迷う子も出てきました。「怪しい人は犯人かどうかわからないのに入れても意味なくない?」という声も聞こえてきます。

3枚の写真の選択が終わった子は、自分で30秒を測りながら、映像に合わせてニュースを読む練習を始めるように、まだ写真が選べていない子は、そのまま作業を継続するように、先生から指示が出ます。何人かの子はニュース原稿を読む練習をし始めました。

できたニュースを発表する

最初は、自分で画面をクリックしながら画像にあわせてニュースを読む練習をし、その後、隣の人と発表し合いました。最後に代表者2名が発表しました。

Aさん

こんばんは。今日の夕方6時ごろ、グランデホテルで火災が起こりました。ホールでは加藤正樹氏の会見が行われていました。けが人も続々出ており、ホテル玄関前は人で大混雑しています。また、4階レストランで食事をしていた人気歌手、山田愛さんも無事救出されました。はたしてこの火事は事故なのでしょうか、それとも意図的な犯罪なのでしょうか。

Bさん

こんばんは。ニュースをお伝えします。今日の午後、グランデホテルの山田愛さんが食事をしていた4階レストランひまわりから、火事が起こりました。このホテルでは、加藤正樹氏の会見が行われており、中にいた人たちはけがをしていて、大変な騒ぎになっています。この映像の男は、怪しいコートとサングラスをかけ、裏口に逃げていたため、この男は犯人の可能性があり、この事件を徹底的に調査しています。以上、ニュースをお伝えしました。

今日の授業のまとめをする

先生:

「今日は記者として番組を作りました。実際のニュースもこのように作られています。7枚の写真から3枚を選ぶのが難しかった人?」

ほとんどの児童が手をあげました。

先生:

「みんなは、撮った画像を選ぶ、ということをしなければなりませんでした。何かを選んで、何かを捨てなければならない。『何を、どうして捨てたか』が大事です。どうしてその順番にしたかも大事です。次回は、そのことについて学習します。」

授業(ニュース番組を作ろう)で感じたこと考えたことを話し合う

先生:

「前回は、記者になって火事を取材し、7枚の写真から3枚選んで30秒のニュース原稿を作りました。その感想を聞かせてください。」

児童たち:

「編集をするのは難しかったけど、楽しかった。」

「どの写真を選ぶか悩んだ。放送記者もこんなふうに悩むんだなと思った。」

「写真を選ぶのが難しかった。短いニュースでもこんなに難しいのだから、実際はもっと難しいのだろうと思った。」

「これまでの授業で新聞などを読んで調べたりしてきたけど、ただ読むだけだった。今回は作り手になって、作る側は限られた時間で編集したりして僕たちが知らないところでがんばっているんだと思った。」

先生:

「記者の気持ちがわかった、ということですね。」

児童たち:

「写真選ぶのも難しかったが、30秒という短い時間でニュースの文を作るのが難しかった。」

先生:

「どうやらみんなは『ニュースを作るのは楽しかったけど、難しかった』と感じたようですね。何が難しかったの?」

児童たち:

「写真を選ぶこと。」

「全部使いたいのに。」

「大事なところだと思って5枚選んだんだから、全部使いたかった。」

ほとんどの子どもたちは元気よく手を上げ、先生と児童との、テンポのいいやりとりが続きます。

先生:

「みんなは“3枚”とか“30秒”とかって制限されたんですよね。なんで制限したのだと思う?」

児童たち:

「たくさんありすぎたらどれが大事かわからないから。」

「教科書にも、新聞は限られた枚数で作られているって書いてあったから。」

先生:

「確かに新聞は32ページとか36ページって決まっていますね。もし新聞が100ページあったらどうする? 言いたいことがいっぱいあるからといって、24時間ずっと同じニュースのことを言い続けていたらどうする?」

児童:

「いやだ〜(笑)」

「みんなが迷惑する。」

先生:

「ということは、やっぱり“制限がある”って必要なことですよね。」

大事なことを伝えるために、情報は、決まった誌面や時間に収まるように、選択・加工・編集されるのだ、ということを確認しました。

自分が撮った写真と他の人が撮った写真を比べてみる

Web教材の画像をコマ取りにしたものを紙にプリントしたもの

(クリックすると拡大)

各画像がどれだけ選ばれたのかをグラフ化したもの。多く選ばれた順に、怪しい人・炎・助けを求める山田愛・避難した人たち・救出されるけが人、となった。

次に先生は、前回の授業で全児童が撮った画像を紙にプリントして配布し、もう一度、自分が何を選んだかを振り返る活動をさせました。そして、他の人はどんな画像を選んだのかを共有するために、グラフを用意しました。

同じ現場を取材しても、取材した人によって、切り取る情報が違う、ということを実感させるためです。

先生:

「みんなは、1枚の大きな画像の中から5枚の写真を撮りました。みんなが撮った写真を全部取り出して、プリントしてきました。

一つの現場から、27もの場面が撮れていますね。この中から、どの場面が多く撮られたのか、グラフにしてみました。」

最初に5枚選ぶ段階で、一番多く撮られた写真は「怪しい男」の写真で33人が撮りました。しかし、さらに3枚に絞る段階で、『怪しい男』を選んだのは17人でした。

先生は、なぜ『怪しい男』を選んだのか、あるいは捨てたのか、を子どもたちに考えさせます。

写真を撮った理由、撮らなかった理由を話し合う

先生:

「なぜ『怪しい男』の写真を撮ったのか、撮らなかったのか、理由を考えてください。」

5分間、隣の人と話し合いながら各自で考えた後、その写真を「使う」か「使わない」かの意見と理由を発表し合いました。

●「使わない」派の理由

「これだけでは証拠がないし、もし犯人でなかったらニュースの意味がない。」

「最初は『使う』と思っていたが、隣の人と話して『使わない』に変えた。手掛かりになるとは思うが、受け手の知りたい情報ではない。警察にだけ言えばいい。」

●「使う」派の理由

「もし犯人でなかったら…とは考えたが、『犯人』ではなく『犯人らしき人』という扱いでまとめればいい。」

「まだ犯人とわからないけれど、明らかに怪しいから。」

「もしこの人が犯人だったら、知らせないと近所の人が怖い思いをする。」

「もし犯人だったら、逃がしたら、また別の事件を起こすかも知れないから。」

「今は、この人が犯人の可能性が一番高いから教えたほうがいい。」

先生:

「では、もし、この人が犯人でなかったらどうする?」

児童たち:

「かわいそう。」

「犯人でないのに、顔がTVに出たらかわいそう。」

「犯人と思われた人が不愉快になる。」

先生:

「犯人ではないのに疑われるのは大変なことですよね。だけど、この写真を『使う』と言った人の考えも、そのとおりだな、って思うところがありました。なぜなら、『犯人らしき人』って言うことで、大勢の人が気をつけてくれるんですよね。警察に通報してくれたりして、犯人が早くつかまるかも知れないよね。だから、『犯人らしき人』ということで伝えることも、悪いことではないかも知れない。だけど、かといって、証拠がないのに『犯人だ』と伝えたら大変なことになります。

では、ニュースを伝える記者にはどんな責任があると思いますか? 簡単に決められると思う?」

児童たち:

「どっちにしようかすごい迷う。困っちゃう。」

「一つ一つ、情報が真実か確かめてから使う。」

先生:

「確かめているうちに、2・3日経ってしまったらどうする? そういうのって難しいよね。みんなは、7枚から3枚を選ぶのも大変だったし、今も、この「怪しい人」の写真を使うか使わないかでこんなに迷っていますよね。記者の人は迷うんでしょうか?記者の人に聞いてみたいね。」

簡単には決着のつかない問題です。先生も、児童の発言を聞きながらいっしょに考えている格好です。と、たまたま撮影に来ていたカメラマンが目に入ったようす。カメラマンに向かって先生が聞きました。

先生:

「写真を選ぶ時、迷いますか? 迷う時の決め手は何ですか?」

カメラマン:

「迷います。決め手は、伝えたいことがちゃんと伝わっているかどうかと、写真として美しいかどうか、のバランスです。」

先生:

「『伝えたいこと』って言ったけど、みんなの伝えたいことって、何?」

児童たち:

「火災のこと。」

「犯人を伝えることではない。」

情報の受信者として、”選択”や”編集”について考える

先生:

「たった1枚の写真からでも27もの場面がありましたよね。たくさんの事実があって、その中から、どこを切り取るかはだれが決めるの?」

児童たち:

「人。」

先生:

「人、それぞれなんだよね。人それぞれが考えた、人それぞれのニュースを、みんなは受け取っています。そのことについて、どう思う?」

児童たち:

「記者の人は、いつも迷って、考えて伝えている。」

「前に、A新聞とB新聞とでは伝えることが全然違うということを勉強したから、両方を見てニュースを受け取らないといけない。」

先生:

「いつも両方を見ることができるかな。見られないとしたら、どうしたらいいだろう。前に、教科書の最後に書いていたことって何だっけ?」

児童たち:

「自分自身の考えで情報を判断する。」

何人かの児童が、声をそろえて言います。これまでの学習がしっかり身についているようです。

今日の授業のまとめをする

先生:

「『自分自身の考えで情報を判断する』って大切なことなの? なんで大切なの?

全員起立。なぜ大切か、近くの人と相談して、相談できたら座ってください。」

話し合ったことを、何人かの児童が発表しました。

児童たち:

「情報を判断することは必要。怪しい人をA新聞では使う、B新聞では使わない、ということがあるとしたら、そこには意図がある。意図を考えて、判断した方がいい。」

「メディアは、真実を全部伝えているわけではないから、自分が判断することは大切。」

「判断したほうがいい。メディアを、判断しないで全部を信じたら、後からそのニュースが間違いだったとわかったときに困るから。」

先生:

「『メディアは全部を伝えているわけではない』って、いいことを言ってくれましたよね。

だってみんなも、限られた時間で、こんなにたくさんある場面の中から全部を伝えようとしたら大変でしょう。たくさんある事実の中から、自分が選んだ写真の分だけを伝えようとしたんですよね。

はい、終わります。」

富士市立田子浦小学校

吉野和美教諭

Q 今日の授業のご感想、教材についてのご感想をお聞かせください。

A 子どもたちが「作り手」を実感できる教材だと思います。

吉野先生:

本時では、1枚の画像から色々な場面が切り取れるということ、人によって撮るところが違うということを実感してもらいたいと思っていました。また、作り手によって違う情報を、受け手はどう見るべきかということも実感して欲しかったです。これまでに8時間かけてメディアについて学習してきたので、言葉では理解していると思うのですが、それをいかに「実感させる」かが課題でした。

でも、単元最後の2時間でこのWeb教材を使い、疑似的にではありますが作り手側を体験できたことは大変良かったと思います。

子どもたちは、今回の体験を通して、「作り手はすごく大変だ」ということを前向きにとらえていたと思います。

後藤先生:

そうですね。これまで、複数の新聞を比較したり、TVニュースをNHKと民放で比較したりして、「同じ日・同じ時間帯・同じ出来事について報道したものでも伝え方が違う、伝えたいことが違うから映像も違うね。」ということを学んできました。一通りの知識を持ったうえで、今回作り手を体感できたことはよかったと思います。

吉野先生:

作り手の立場になって写真を選ぶ、どれを捨てるかで迷う、という体験ができました。こういう体験をしないと、本当に作り手の気持ちはわかりません。

受け手と作り手の立場を行ったり来たりして、両方を体験することで初めて理解できるのだろうなと思います。

富士市立田子浦小学校

後藤綾子教諭

Q どのように授業を組み立てましたか?

A 「生徒一人ひとりが体験できる時間」、「クラス全員で共有できる時間」の両方を重視しました。

吉野先生:

今回、体験をたっぷりさせたかったので、1時間目をパソコン教室で行い、Web教材を使った取材と編集にあてました。十分に体験をさせないと思考につながりません。

2時間目は普通教室で行い、生徒一人ひとりの経験を共有しました。共有しないと学びにはならないからです。1時間目の作業を振り返り、私はここの写真を撮ったけど○○さんはこの写真を撮った、ということを共有する。人によって選ぶ情報が違うんだね、作り手の意図によってニュースは違ってくるんだね、ということを共有することによって実感を伴った理解ができるのです。

後藤先生:

最初は2時間では足りないだろうと思い、1時間目の作業をグループでさせることも検討しました。でも、子どもたちは一つのものを全部自分で作りたいと思うんですよ。自分で悩んだり、選んだりして、ニュースを作り上げていく、という経験をしたほうが実感できるかなと思って個々の作業にしました。

Q 具体的に工夫された点を教えてください。

A子どもたちが撮った写真の全場面を一覧にまとめ、紙でプリントアウトして共有しました。

吉野先生:

児童一人ひとりが作業したものをいかに共有させるか、が授業づくりのポイントだと思います。今回、2時間目は普通教室での授業でしたので、紙に印刷したものを使って、自分の選んだ画像と他の人が選んだ画像を比べ、それを共有するということをしました。

共有の方法としては発表会もいいと思います。今回は時間がなかったので代表者2名の発表になりましたが、児童全員にニュースを発表させて良いところを見つけ合う、ということをしたかったですね。

Q “本教材を活用する際の課題” 、“より効果的に活用するためのポイント”などがあれば教えてください

A (1)「共有」のしかたを工夫すること、(2)どこに焦点を絞るかよく検討すること、だと思います。

吉野先生:

1つは、「共有」のしかたを工夫することです。今回の教材は、「共有する」という場面では、使いづらい点がありました。ですので、先ほどお話したように、子どもたちが撮った場面をまとめて印刷するという教師側の準備で補いました。もしWeb教材が改良されるとしたら、児童の作業状況をそのまま保存できたり、印刷ができたりすれば、より共有がスムーズにできるようになって良いですね。

もう1つは、どこに焦点を絞るかをよく検討することです。このWeb教材は、メディアリテラシーの学習として切り取れる場面がたくさんあります。

例えば、「怪しい男」の写真は、半数の児童が選んでいましたが、児童によって、ニュース原稿に「犯人らしき人」と書いた子、「犯人」と断定している子がいて、そこから、放送倫理の話題に触れることもできたと思うのですが、とても 時間が足りませんでした。

また、「人気歌手山田愛」についても、この写真を選ぶことで視聴率が上がるから使用する、というTV局もあるかもしれないね、というところまで話を膨らませることもできたのですが、そういう風に、一つ一つ取り上げていると膨大な時間がかかってしまいます。

今回は、1時間目の子どもたちの活動や振り返りシートを見たとき、「怪しい人」に反応する子があまりに多かったので、それを中心に2時間目の授業を組み立てました。

また、焦点を絞ることと少し似ていますが、学習活動をよりシンプルにするために、本来5枚の写真を編集するところを3枚に絞り込んだところも今回のポイントでした。

Q 小学校の授業でメディアリテラシーを学ぶことは大事だと思いますか。

A もちろん大事です。「情報を主体的に選んでいく」力が今の子どもたちには必要です。

吉野先生:

私たちはメディア社会を生きています。たくさんの情報があふれている中で、情報を主体的に選んでいくという力が子どもたちには必要なのです。ただし、教科の中で学ぶのでなければ定着しないし、継続もされないでしょう。

どの教科で取り上げるか、ということでは色々な可能性があると思います。

例えば高学年では、国語や社会の中にすでにメディアりテラシーの要素が入っています。3年生でも、社会の商店について学ぶ単元で“チラシを読み解く”という学習を入れることができるでしょう。5・6年の家庭科でも、消費者教育の中で、パッケージを読み解いたり、CMから色々な情報を読み取るということも、メディアリテラシーにつながると思います。低学年でも、国語の授業の中で、1枚の写真に“キャッチコピーをつけよう”“新聞に見出しをつけよう”という活動ができると思います。

メディアリテラシーを一面的にとらえたり、誤解したりしている人がいますが、私は、「情報を読み解く力」だと考えています。だから、読解の授業もメディアリテラシーだと思います。読み解き方を知らないと読解はできません。

情報があふれている今、メディアリテラシーは生きていく上で必ず必要な技術だと思います。一方で、まだまだ先生方の間にはあまり広がっていません。そう考えると、使いやすい教材がある、ということはとても重要なことだと思います。