| (ア) |

少子高齢化の進展やワーク・ライフ・バランスへの対応

総務省は、少子高齢化の進展等への対応の観点から、表2及び表3のとおり、調査事項を変更及び追加することを計画している。これらについては、次のとおりである。

| a |

希望就業時間と実際の就業時間との格差に関する調査対象者の拡大

多様な働き方を希望する就業者の増加等への対応の観点から、「就業時間の増減希望」を把握する調査事項について調査票上の位置を変更するとともに、その調査対象者を、従来の継続就業希望者(注)のみから新たに全ての有業者(仕事をすっかりやめてしまいたい者を除く)に拡大することについては、就業者の希望する就業時間と実際の就業時間との格差をより一層詳細に把握することによってワーク・ライフ・バランスの進展に関する分析を可能とするものであり、適当である(表2参照)。

| (注) |

「継続就業希望者」とは、現在の仕事を今後も継続する意向を持っている者(現在の仕事のほかに、別の仕事もしたいと思っている者を除く。)をいう。

|

|

| b |

非求職等と出産との関係の把握等

就業抑制要因のより詳細な把握の観点から、「非求職理由」、「非就業希望」及び「前職の離職理由」を把握する調査事項の選択肢について、従来「その他」等に含められていたとみられる出産を育児の一環として把握できるよう、新たに「育児のため」を「出産・育児のため」と変更することとしている。

また、「前職の離職理由」を把握する調査事項の選択肢のうち、簡素化の観点から、類似していると考えられる従来の「収入が少なかった」及び「労働条件が悪かった」を新たに「労働条件が悪かった(収入が少なかったなど)」の形で統合することとしている。

このうち、前者については、それぞれの調査事項により、非求職、非就業及び前職の離職と出産との関係を把握することにより、ワーク・ライフ・バランスの進展に関する分析を可能とするものであり、適当である。

一方、後者については、労働条件には職場環境など収入以外のものが考えられること、過去の調査結果から「収入が少なかった」及び「労働条件が悪かった」のそれぞれに一定の出現率が見込まれることから従来どおり別々の選択肢にすることが適当である(表2及び表注参照)。

表2 就業時間の増減希望等に係る調査事項の変更内容

| 調査事項 |

現行 |

変更内容 |

| 就業時間の増減希望 |

〈有業者に関する調査事項〉

〔継続就業者のみを調査対象〕

(選択肢)

|

〈有業者に関する調査事項〉

〔全ての有業者(仕事をすっかりやめてしまいたい者を除く)を調査対象〕

(選択肢)

|

| 非求職理由 |

〈無業者に関する調査事項〉

(選択肢)

- 探したが見つからなかった

- 希望する仕事がありそうにない

- 知識・能力に自信がない

- 病気・けがのため

- 高齢のため

- 育児や通学などのため仕事が続けられそうにない

- 家族の介護・看護のため

- 急いで仕事につく必要がない

- 学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている

- その他

|

〈無業者に関する調査事項〉

(選択肢)

- 探したが見つからなかった

- 希望する仕事がありそうにない

- 知識・能力に自信がない

- 病気・けがのため

- 高齢のため

- 通学のため

- 出産・育児のため

- 家族の介護・看護のため

- 急いで仕事につく必要がない

- 学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている

- その他

|

| 非就業理由 |

〈無業者に関する調査事項〉

(選択肢)

- 育児のため

- 家族の介護・看護のため

- 家事(育児・介護・看護以外)のため

- 通学のため

- 病気・けがのため

- 高齢のため

- 学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている

- ボランティア活動に従事している

- 仕事をする自信がない

- その他

- 特に理由はない

|

〈無業者に関する調査事項〉

(選択肢)

- 出産・育児のため

- 家族の介護・看護のため

- 家事(出産・育児・介護・看護以外)のため

- 通学のため

- 病気・けがのため

- 高齢のため

- 学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている

- ボランティア活動に従事している

- 仕事をする自信がない

- その他

- 特に理由はない

|

| 前職の離職理由 |

〈前職に関する調査事項〉

(選択肢)

- 人員整理・勧奨退職のため

- 会社倒産・事業所閉鎖のため

- 事業不振や先行き不安

- 一時的についた仕事だから

- 収入が少なかった

- 労働条件が悪かった

- 自分に向かない仕事だった

- 家族の転職・転勤又は事業所の移転のため

- 定年のため

- 雇用契約の満了のため

- 病気・高齢のため

- 結婚のため

- 育児のため

- 家族の介護・看護のため

- その他

|

〈前職に関する調査事項〉

(選択肢)

- 人員整理・勧奨退職のため

- 会社倒産・事業所閉鎖のため

- 事業不振や先行き不安

- 一時的についた仕事だから

- 労働条件が悪かったため(収入が少なかったなど)

- 自分に向かない仕事だった

- 家族の転職・転勤又は事業所の移転のため

- 定年のため

- 雇用契約の満了のため

- 病気・高齢のため

- 結婚のため

- 出産・育児のため

- 家族の介護・看護のため

- その他

|

(注)1 ゴシック体・太字部分が変更箇所である(以下同じ)。

2 下線を付した部分は、修正が必要な箇所を示す。

|

|

| c |

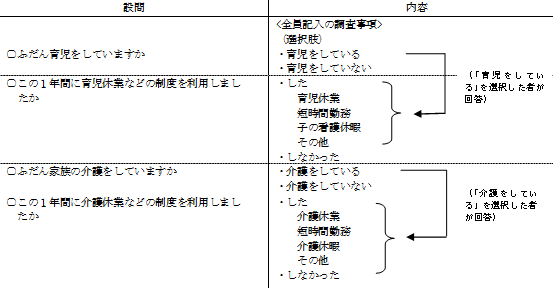

育児・介護の状況の詳細な把握

就業と育児・介護との関係を詳細に捉える観点から、新たに育児関連として「ふだんの育児の状況」及び「この1年間の育児休業制度等の利用状況」を、また、介護関連として「ふだんの介護の状況」及び「この1年間の介護休業制度等の利用状況」を把握する調査事項を追加することについては、就業と育児休業や介護休業の取得状況との関係を把握することにより、ワーク・ライフ・バランスの進展に関する分析を可能とするものであり、適当である(表3参照)。

表3 育児・介護の状況に係る新設調査事項の内容

|

|

|

| |

| (イ) |

就業時間に関する把握の詳細化

総務省は、実労働時間のより適切な把握の観点から、表4のとおり、「1週間の就業時間」を把握する調査事項の選択肢のうち、従来の「65時間以上」を新たに「65〜74時間」及び「75時間以上」に分割することを計画している。

これについては、平成19年に実施された就業構造基本調査(以下「前回調査」という。)においては「65時間以上」に該当する者が、1年間の就業日数が300日以上の場合、全体の26.0%を占めている等、他の区分に該当する者に比べ非常に多いため、当該分割により長時間労働者のより詳細な実態が明らかとなり、長時間労働の背景等の分析に有用なデータになることから、適当である。

表4 就業時間に関する把握の詳細化に係る調査事項の変更内容

| 現行 |

変更内容 |

〈有業者に関する調査事項〉

(選択肢)

- 15時間未満

- 15〜19時間

:

- 60〜64時間

- 65時間以上

|

〈有業者に関する調査事項〉

(選択肢)

- 15時間未満

- 15〜19時間

:

- 60〜64時間

- 65〜74時間

- 75時間以上

|

|

| |

| (ウ) |

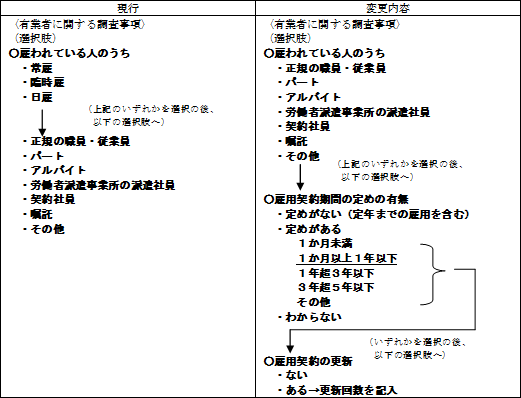

非正規雇用者の雇用契約期間等の把握の詳細化

総務省は、有期雇用契約のより詳細な把握の観点から、表5のとおり、雇用契約期間の把握に当たり、従来の「常雇」、「臨時雇」及び「日雇」(注)という類型区分で把握する方法をやめ、この関係の調査事項を削除し、正規の職員・従業員、パートといった勤め先における呼称のみを把握するとともに、新たに「雇用契約期間の定めの有無・1回当たりの雇用契約期間」及び「雇用契約の更新の有無」を把握する調査事項を追加することを計画している。

これについては、従来の常雇に該当する非正規雇用者について、より具体的な雇用契約の期間や更新回数を把握することにより、非正規雇用者に関するより詳細な分析を可能とするものであり、また、前回答申において今後の課題とされている雇用契約期間の把握方法の見直しにも対応したものでもあることから、おおむね適当である。

ただし、次の2点について対応することが必要である。

| 1 |

(1は丸囲み文字)「1回当たりの雇用契約期間」を把握する調査事項の選択肢のうち、「1か月以上1年以下」については、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成20年に実施した「働くことと学ぶことについての調査」に参考となる事項があり、その結果を勘案すると、雇用契約期間が1か月以上1年以下に該当する者の全有期雇用契約労働者に占めるウェイトが極めて大きいと考えられることから、「1か月以上6か月以下」及び「6か月超1年以下」に分割すること(表5注参照)。 |

| 2 |

(2は丸囲み文字)「1回当たりの雇用契約期間」を把握する調査事項の選択肢において、調査対象者が、雇用契約期間の定めがあることは承知しているものの、具体的な当該期間を承知していない場合、「定めがある」の中の「その他」に記入することになるが、この点が調査票上では必ずしも明確ではない。このため、調査対象者に対し、当該記入方法について、記入の手引き等で分かりやすく説明するとともに、コールセンター(後述(2)−イ参照)へ照会があった際に十分な対応が可能となる措置を講じること。 |

|

| |

なお、前職に関する調査事項においても、同様に「常雇」、「臨時雇」及び「日雇」を削除し、勤め先における呼称のみを把握することとしており、これについても適当である。

| (注) |

「常雇」等とは、次の者をいう。

常雇:1年を超える又は雇用期間を定めない雇用契約で雇われている者で「役員」以外の者

臨時雇:1か月以上1年以内の雇用契約で雇われている者

日雇:日々又は1か月未満の雇用契約で雇われている者

|

表5 雇用契約期間の定めの有無等に係る調査事項の変更内容

|

| (注)1 |

前職に関する調査事項においても、同様に「常雇」、「臨時雇」及び「日雇」を削除し、正規の職員・従業員、パートといった勤め先における呼称のみを把握することとしている。 |

| 2 |

下線を付した部分は、修正が必要な箇所を示す。 |

|

| |

| (エ) |

東日本大震災の就業への影響の把握

総務省は、東日本大震災の就業への影響を把握する観点から、表6のとおり、新たに「震災の仕事への影響」、「避難の有無」、「震災時の居住地」等を把握する調査事項を追加することを計画している。

これについては、震災の雇用への影響、その後の雇用状況の変化等を把握し、被災地域の雇用を中心とした復興対策や大災害発生時における雇用対策の検討を可能とするものであり、おおむね適当である。

ただし、本調査事項は、被災地域の住民のみならず、全国各地に避難した被災者も含めて広く震災発生の前後における仕事への影響を把握するものであることを踏まえ、調査対象者全員が記入する調査事項であることを、調査事項の表題にある「全員が記入してください」の文言を拡大する等により、より明確にすることが必要である。

表6 東日本大震災の就業への影響に係る新設調査事項の内容

| 設問 |

内容 |

- 勤め先等が震災の直接の被害を受けたことにより当時のおもな仕事に影響がありましたか

|

〈全員記入の調査事項〉

(選択肢)

- 直接の被害による仕事への影響はなかった

- 直接の被害による仕事への影響があった

休職した(休業したを含む)

離職した(事業の廃止を含む)

その他(離職や休職はしなかった)

- 当時、仕事についていなかった

|

|

|

|

|

|

- 現在避難している

- 現在避難していない

震災後に転居した

震災前の住居に戻った(→記入終わり)

|

|

|

- 現在と同じ市区町村

- 現在と同じ都道府県内の別の市区町村

(→市区町村名を記入) - 現在とは別の都道府県

(→都道府県名を記入)

|

|

| |

| (オ) |

その他

| a |

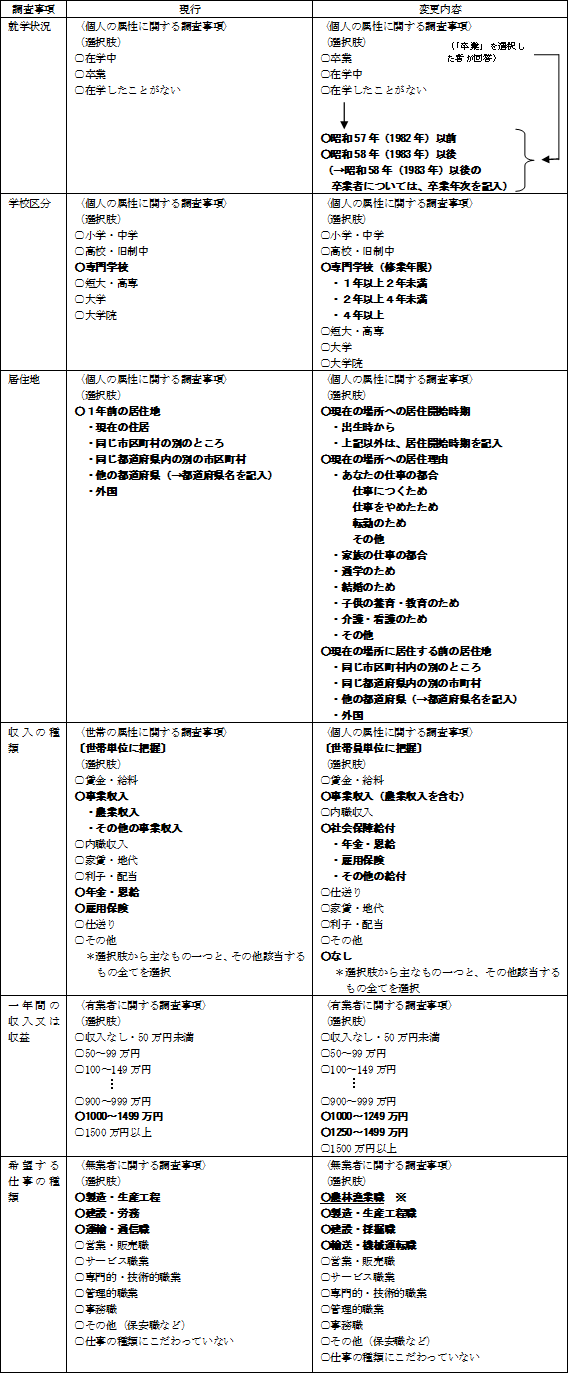

個人の属性等の把握等

総務省は、社会経済情勢の変化に対応した形で個人の属性等を一層的確に把握する観点から、下記及び表7のとおり、調査事項の変更を行うことを計画している。

| 1 |

(1は丸囲み数字) 「就学状況」について、卒業時期と現在の就業実態や雇用形態(正規雇用、非正規雇用等)との関係のより詳細な把握 |

| 2 |

(2は丸囲み数字) 「学校区分」について、卒業又は在学中の学校のより詳細な把握 |

| 3 |

(3は丸囲み数字) 「居住地」について、転勤、離・転職等による就業者の移動状況のより詳細な把握 |

| 4 |

(4は丸囲み数字) 「収入の種類」について、社会保障給付による収入のより詳細な把握 |

| 5 |

(5は丸囲み数字) 「希望する仕事の種類」について、農林水産分野への就業希望者の把握及び日本標準職業分類の改定(平成21年12月21日)への対応 |

| 6 |

(6は丸囲み数字) 「1年間の収入又は収益」について、高所得者階級の収入のより詳細な把握 |

これらについては、特段の記入対象者の負担増加とならない一方で、個人の属性等をより詳細に把握し、これらと就業・不就業の状況との相互関係を分析することにより、就業構造等のより的確な分析を可能とするものであること並びに「居住地」及び「収入の種類」を把握する調査事項の変更については、前回答申において今後の課題とされている居住地の移動の理由及び社会保険の加入状況の把握の検討にも対応したものであることから、おおむね適当である。

ただし、「希望する仕事の種類」を把握する調査事項について、当該調査事項が職種の把握を目的としていることを明確にするため、設問文中で「希望する仕事」の後に「職種」であることを明示することが必要である。

また、当該調査事項に新たに追加する選択肢である「農林漁業職」については、時系列的な影響を踏まえ、選択肢の冒頭ではなく後方(「その他(保安職など)」の前)に配置することが適当である(表7注参照)。

|

表7 個人の属性等の把握等に係る調査事項の変更内容

|

| (注) 下線を付した部分は、修正が必要な箇所を示しており、「その他(保安職など)」の前に配置することとしている。 |

|

| |

| b |

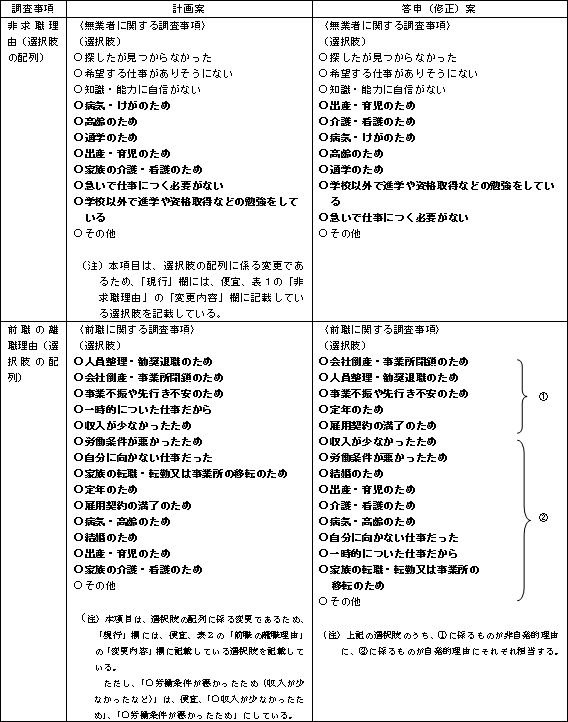

労働力調査との整合性の確保

総務省は、「非求職理由」及び「前職の離職理由」を把握する調査事項については、今回、前述(ア)−b以外の変更は予定していない。

しかしながら、労働力調査の同様の調査事項の選択肢と比べてみると、その配列は以下のとおり、不整合となっている。

| 1 |

(1は丸囲み数字) 「非求職理由」を把握する調査事項の選択肢について、労働力調査では、「適当な仕事がありそうにない」の後に「出産・育児のため」及び「介護・看護のため」が続いている一方、就業構造基本調査では、「適当な仕事がありそうにない」に類する選択肢の後に「高齢のため」、「通学のため」、「出産・育児のため」及び「介護・看護のため」が続いており、選択肢の配列が異なっている。 |

| 2 |

(2は丸囲み数字) 「前職の離職理由」を把握する調査事項の選択肢について、労働力調査では、非自発的理由に係るもの(会社倒産、人員整理等)と自発的理由に係るもの(育児、介護等)を分けて配列しているが、就業構造基本調査では、両者が混在した形で配列されている。 |

こうした両調査間での不整合は、就業構造基本調査と労働力調査との比較分析等の支障となるおそれがあることから、労働力調査に合わせて、表8のとおり、選択肢を配列する必要がある。

|

表8 非求職理由(選択肢の配列)等に係る調査事項の修正

|

|

| |

|