授業実践パッケージ(小学校)

1年「国語/本とともだちになろう」で行われた授業を紹介します。

- 実施校:関西大学初等部1年

- 実践者:塩谷京子 教諭

- 監修:黒上晴夫 関西大学総合情報学部教授

- 単元:本と ともだちに なろう *

- 授業時間数:45分

- 学習の概要:昔話「さんまいのおふだ」の映像(DVD)や絵本を比べ、登場人物やお札の色が異なることなどを話し合う。

- 本時の目標:

- 同じタイトルの昔話を比べることを通して、それぞれに異なるテキスト(映像、文、絵)や作者が存在することに気づく。

- 学習を通して、昔話に興味をもつ。

*23年度以降:本はともだち

- 「さんまいのおふだ」のお話を知っていますか。

- 「知ってるー」

- どこで「さんまいのおふだ」を聞きましたか。

- 「保育園で先生に読んでもらった」 「幼稚園でお話してくれた」

- 「さんまいのおふだ」を知ってる人、手をあげて。

- クラスのほとんどが手をあげる

- これから「さんまいのおふだ」のDVD(15分)を見ます。

- <DVDを視聴後>

- DVDは皆の知っている「さんまいのおふだ」でしたか。

- 「同じだったー」「違うー」

- どこが違ってましたか。

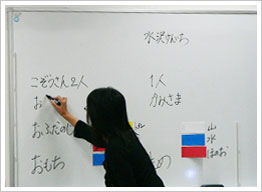

- ― 児童の発言を板書する。

- 「これはお餅だったけど、豆だった」「おふだが出てくる順番がちがった」

- ― 「さんまいのおふだ」の絵本の表紙を実物投影機で映す。

― 小僧さんが一人だけ描かれている表紙の部分を、児童に実物投影機で示させる。 - 「また、さんまいのおふだだ」

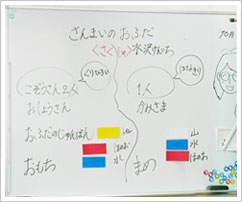

(表紙を見て) 「小僧さんが一人しかいない! - ― 「映像は小僧さんが二人だったが、絵本は一人」と板書。

- ― 絵本の「さんまいのおふだ」を実物投影機で映しながら、著者の名前を読む。

- こういう人をなんていいますか。

- 「作者」「書いた人」

- ― 著者の名前を板書した後、読み聞かせを開始。

- ― 映像に関する板書と、絵本に関する板書を指さす。

- どこが違いますか。

- 「栗拾いと花切りが違う」「お餅と豆が違う」「おふだを使ったところが違う」

「おふだをくれた人が違う」 - ― 児童の発言を板書。

― 色の違うシート(おふだ)をホワイトボートに貼り、おふだが登場する順番の違いを示す。 - 映像と絵本のタイトルは何でしたか。

- 「さんまいのおふだ」

- ― 「さんまいのおふだ」と板書。

- 似てるところもあるけど、違うところもある。何故こんなに違うのかな。

- 「作者が違うから」

- ― 著者が異なる「さんまいのおふだ」を4冊見せる。

- 実は、こんなに、さんまいのおふだはあります。

- (絵本を見て)「エーッ!」と一斉に驚く

- みんな「さんまいのおふだ」だけど何が違うかな。

- 「書いた人」「作者」

- ― 実物投影機で4冊の作者を映しながら、作者が違うことを皆で確認する。

- 「さんまいのおふだ」という名前は一緒だけど、内容はどうですか。

- 「違う」

- どの絵本を読んでみたいですか。

- 「オニが怖そうだからこれ」「かわいいからこれ」

- 今日の勉強でわかったことがある人は手をあげて下さい。

- ― ほとんどの児童が手をあげる。

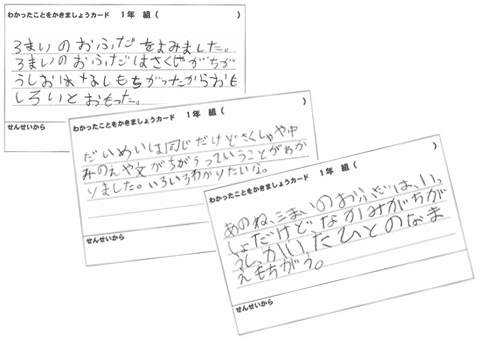

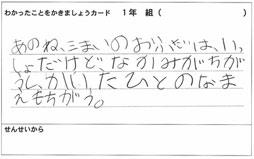

- ― ワークシートを配布する。

- 今日わかったことを書きましょう。

塩谷京子 教諭(関西大学初等部)

塩谷京子 教諭(関西大学初等部)

- Q.今日の授業の子どもたちの様子はどうでしたか。

- ◆「お話のどこが違うか」を考えることで、子どもたちは授業に集中。

- 子どもたちは、授業に集中していたと思います。 1年生は、45分間集中するのが難しい場合もあり、今日は、同じようなお話を二回聞くため、途中で飽きないか少し心配しました。しかし、「お話のどこが違うか考える」という視点を子どもたちに与えたので、子どもたちは授業に集中できたようです。

- ◆「お話のどこが違うか」を考えることで、子どもたちは授業に集中。

Q.授業で工夫されたことは何ですか。

Q.授業で工夫されたことは何ですか。

- ◆映像のお話のポイントや順番を、ホワイトボードで視覚化する。たとえば、青、赤、黄、白色のシートを使う。

- 映像で見たお話のポイントを、ホワイトボードに書いて視覚化してあげると、それを参考に、子どもたちは考えることができます。

映像と絵本では、お札が登場する順番や色が違いますが、これは子どもたちにとってわかりにくいので、お札にたとえて4色のシートをホワイトボードに貼り、順番や色を視覚化しました。 但し、みんな絵にしてしまうと、ホワイトボードが情報でいっぱいになり、わかりにくくなるので、文字で理解できることは絵にしませんでした。

- 映像で見たお話のポイントを、ホワイトボードに書いて視覚化してあげると、それを参考に、子どもたちは考えることができます。

- ◆映像との違いが見つけやすい絵本を選ぶ

- 映像と絵本では「小僧の人数」が違うので、小僧が一人だけ描かれている絵本の表紙を、実物投影機でスクリーンに大きく映しました。それでも子どもたちがお話の違いに気づかなかったら、「小僧さんは何人でしたか」など、お話の違いのポイントを子どもたちに問いかけるつもりでした。

- ◆お話を子どもたちに印象づけ、お話の違いを考えやすくするため、まず映像をみせる

- 子どもたちに、映像と絵本のどちらを先に見せるか少し迷いましたが、映像を先に見せることにしました。映像は印象が強く残るため、映像の後に絵本を読むと、子どもたちが集中しないことも考えられました。しかし、今日の授業は、二つのお話を比較する授業だったので、子どもたちにお話を覚えてもらえるように、映像を最初に見せました。映像の後に、絵本を読み聞かせても、子どもたちはお話に聞き入っていましたので、この方法をとってよかったと思います。

- ◆映像のお話のポイントや順番を、ホワイトボードで視覚化する。たとえば、青、赤、黄、白色のシートを使う。

Q.ふりかえりカード(わかったことをかきましょうカード)に、子どもたちは書くことはできましたか。

Q.ふりかえりカード(わかったことをかきましょうカード)に、子どもたちは書くことはできましたか。

- ◆「作者が違うのでお話が違う」、「お話が違うからおもしろい」

- 1年生にとって、「わかったこと」を書くのは難しいのですが、今日は、子どもの表情をみて、書けそうだと感じました。子どもたちは、「作者が違うのでお話が違う」や「お話が違うからおもしろい」などと書いていて、よく書けていると思います。

- ◆「作者が違うのでお話が違う」、「お話が違うからおもしろい」

- Q.「さんまいのおふだ」の絵本や映像(DVD)がなくてもこの授業はできますか。

- ◆テレビを録画したり、紙芝居でも可能

- DVDが無くても、テレビのアニメや人形劇の昔話を録画して使ってもよいでしょう。映像が入手できないときは、紙芝居を使ってもできます。実物投影機がないときは、表紙を拡大コピーして黒板に貼るとよいでしょう。また、「さんまいのおふだ」でなくても、いろいろなお話のパターンがあって子どもに人気がある「おむすびころりん」や「三匹のこぶた」でも授業はできるでしょう。

- ◆テレビを録画したり、紙芝居でも可能

- Q.この授業を実施してよかったですか。 よかった点について教えて下さい。

- ◆作者がいることに気づき、複数の情報をみる習慣づくりの入り口に立てた

- 低学年の子どもは、テレビのアニメや絵本に作者がいることに、なかなか気がつきません。今日の授業で、どんなお話でも、作者が、物語の要素(主人公、場面、事件)でお話を作っていることに、子どもたちの眼を向けることができました。 また、テレビを見るときや、お話を読むとき、調べものをするときなど、情報にふれる際は、複数の情報をみる習慣を子どもたちに身につけてほしいと思っていたので、今日の授業で、その入り口に立つことができよかったと思います。

- ◆作者がいることに気づき、複数の情報をみる習慣づくりの入り口に立てた

![[小学校1年・国語] 授業名:お話には、作者がいることを知ろう](images/jissen_01_title_01.png)

![[小学校1年・国語] 本とともだちになろう 授業レポート](images/jissen_01_title_02.png)

![[小学校1年・国語] 本とともだちになろう 先生の一言 〜授業を終えて〜](images/jissen_01_title_03.png)