授業実践パッケージ(小学校)

2年「国語/お話、大好き」で行われた授業を紹介します。

- 実施校:関西大学初等部 2年

- 実践者:塩谷京子 教諭

- 監修:黒上晴夫 関西大学総合情報学部教授

- 単元:お話、大好き *

- 授業時間数:45分×2回

- 学習の概要:

- 第1回 :日本昔話の「金の斧(映像)」と、イソップの「正直なきこり(絵本)」を比較し、作者が違っていても、同じ骨組(登場人物、起きた事件、終わり方)のお話があることを話し合う。

- 第2回 :「同じ骨組」で児童が作成したお話を、グループで読み、「骨組」を探す。

- 本時の目標:

- 第1回 :異なるテキスト(絵、文章、映像等)でも、同じ骨組のお話があることに気付く。

- 第2回 :同じ骨組でも作り手によって多様なお話ができることに気付く。作り手の視点によってお話が変わることへの気付きを通して、「制作者の意図」につながる「基礎的気付き」を培う。

*23年度以降:お話のさくしゃになろう

![]()

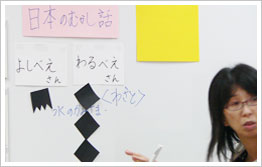

- 「金の斧」を知っている人いますか。

- 「読んだことがある」「ビデオで見たことがある」

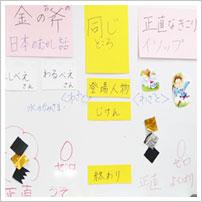

「幼稚園の時に読んでもらった」「銀の斧も出てくる」  ― 「金の斧」のシートをホワイトボードに貼り、日本の昔話と書きこむ。

― 「金の斧」のシートをホワイトボードに貼り、日本の昔話と書きこむ。- 「金の斧」は日本の昔話です。これから「金の斧」を見ます。

- <映像(DVD)を視聴後>

- 誰が出てきましたか。

- たくさんの児童が手をあげて、登場人物について回答

― 児童の回答をうけて、「よしべえさん」と、「わるべえさん」のシートをホワイトボードに貼る。「水の神様」を板書。

― 児童の回答をうけて、「よしべえさん」と、「わるべえさん」のシートをホワイトボードに貼る。「水の神様」を板書。- 神様は何故出てきましたか。

- 児童が神様が出てきた理由について回答

- ― 児童の説明を受けて、主人公二人の斧の絵をホワイトボードに貼り、「わるべえさん」が「わざと」落としたと板書。

- 斧はどうなりましたか。

- 児童が話の展開を説明

- ― 児童の説明に合わせて、ホワイトボードの斧の絵を動かし、結末を見せる。

- こういう人のことを、まとめて何といいますか。

- 「登場人物」

- 斧を落としてしまったことを、「事件」といいます。

終わりに、正直者の「よしべえさん」は斧をもらえましたか。 - 「もらえた」

- 「わるべえさん」は・・。

- 「もらえなかった」

- 今度は外国のお話を読みます。日本の昔話ではありません。

- ― 「正直なきこり」と書いたシートをホワイトボードに貼る。

- 今度は、正直なきこりのお話です。

- ― 作者は「イソップ」とシートに書き込む。

- イソップは、どんなお話を書いた人か知っていますか。

- たくさんの児童が手をあげ、「ウサギとカメ」「アリとキリギリス」と次々、題名をあげる

- よく知ってますね。イソップというのは、書いた人の名前です。今日はイソップが書いた「正直なきこり」を読みます。

- タイトルを見て「金の斧と同じ話で、題名が違うだけ」「作者が違うから出てくる人は違う」「文や絵は違うけど、意味は同じ」と児童が言い始める

- ― 「同じところ」とホワイトボードの黄色いシートに書き込む。

- 今日は同じところに気をつけて、お話を聞きましょう。

- ― 実物投影機で絵を見せながら 「正直なきこり」の絵本を読み聞かせる。

- 映像と絵本の同じところを教えてくれますか。

- 「欲張りな人がワザと斧を落とした」「正直者が斧をもらった」

- (児童の言葉を受け)事件が同じですね。欲張りがゼロになったところも同じですね。

「正直なきこり」 と「金の斧」の書いた人は同じですか。 - 「違う」「題名も違う」

- 書いた人は違うけど・・。

- 「お話はほとんど同じ」

- ― 「骨組」と書いたシートを見せ、児童に読ませる。

- 骨組って何かな。

- 「題名は違っていても、中身の意味が同じこと」

皆、意味が同じと言っていますが、両方のお話の登場人物で同じことは何ですか。

皆、意味が同じと言っていますが、両方のお話の登場人物で同じことは何ですか。- 「いい人と悪い人が出てくる」「斧を落とした」

- 事件で同じことは..、終わりはどうでしたか。

- 「いい人が斧をもらえて、悪い人がもらえなかった」

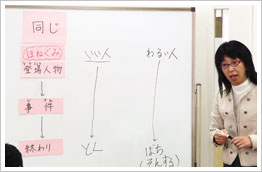

- (登場人物、事件、終わりのシートを指しながら)こういうことを骨組といいます。

世界中には、書いた人や題名が違っていても、登場人物や事件や終わりが同じお話がたくさんあります。

このことを知っていた人は手をあげて。知らなかった人は手をあげて。 - 半数ずつ手があがる。「何となく知ってたけど、そういうふうに考えたのは初めて」

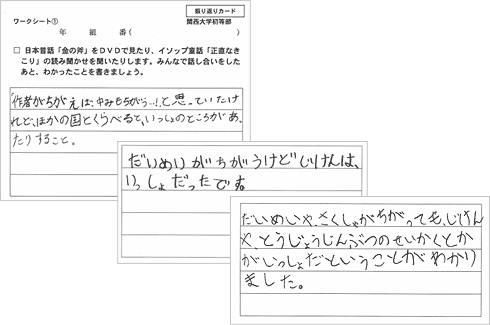

- ― ワークシート(1)を配付する。

- 今日の勉強はこれで終わりですがわかったことを書きましょう。

![]()

- 金の斧」と「正直なきこり」のお話を覚えていますか。

- ― 「金の斧」と「正直なきこり」のシートを、ホワイトボード(左)に貼る。

- お話について何を見つけたか覚えてますか。

- 「同じところを見つけた」、「骨組」、「にくづけ」と児童が次々と回答

- 「にくづけ」は誰が考えますか。「にくづけ」をホワイトボード(右)に板書。

- 「作者」

- 「作者」は誰ですか。児童の回答を受け、「自分」をホワイトボード(右)に板書。

- 「自分」

- どんな「骨組」でしたか。

- 「登場人物」「事件」「終わり」

- ― 「登場人物」「事件」「終わり」のシート(ピンク色)を、ホワイトボード(左)に貼る。

- どんな登場人物が出てきますか。

- 「いい人と、悪い人」

- ― 「いい人は得」「悪い人は損」を、ホワイトボード(左)に板書。

― お話を作るときは、いい人と悪い人の両方の骨組を使ってもいいし、どちらか一つの骨組を使うだけでもよかったことをクラスで確認。 - お話を作る時は、「登場人物」「事件」「終わり」を入れることを勉強しましたね。

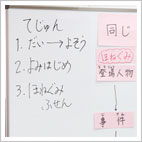

- グループで、友達のお話を読みます。どのように読むかこれからやってみます。

A君にお話を読んでもらいます。お話を読む人は、A君のように読みます。 - A君がお話を読む

- 先生は、他の3人がすることをやります。A君のお話を聞いて、骨組の登場人物や事件、終わりをみつけてピンクの付箋を貼ります。

- ― ホワイトボード(右)に、「予想と違う、おもしろい」のシート(黄色)を貼る。

- 予想と違う、おもしろいことに、黄色の付箋を貼ります。

- ― てじゅん 「1.だいから予想をたてる」「 2.読みはじめる」「3.骨組がわかったら付箋を貼る」を板書。

- このように、骨組を皆でみつけていきます。予想と違ったところには、黄色の付箋をつけます。

- これからグループで読みますが、お話を読む順番を決めます。1番の人は、お話を読みましょう。

- ジャンケンで順番を決め、お話を読み始める

- ― 教師が各グループを回り、付箋の付け方や骨組の見つけ方などを指導。

- 全員がよみ終わったグループに、「骨組や、にくづけについて考えましょう」

- 友達のお話を読んで、どんなことに気づきましたか。

- 「骨組は同じなのにお話が違っていた」「想像してたのと違った」

- 皆、書き手になってみてどうですか。

- 「楽しい」

- 書き手が好きな人。なぜ書き手が好きですか。

- 多くの児童が手をあげる。「書くほうは、決めることができるから楽しい」

- ― 作者は「決めれる」とホワイトボード(右)に板書。

- 読むほうは、決められないですね。

- ― 振り返りカード(ワークシート(3))を配付。

- 先生から与えられた骨組と、皆が作った「にくづけ」について勉強しました。振り返りカードに、わかったことを書きましょう。

塩谷京子 教諭(関西大学初等部)

塩谷京子 教諭(関西大学初等部)

- Q.1回目と2回目の授業の特徴について教えてください。

- ◆作者が違っていても同じ骨組のお話があることを知るとともに、同じ骨組でも作り手によって多様なお話ができることを学ぶ

- 1回目の授業では、作者は違うけれど同じ骨組(登場人物、事件、終わり)のお話を映像と絵本で見て共通点を探しました。2回目の授業では、共通の骨組を使って、子どもたちが自分で作った絵本について、グループで骨組を探し合う活動をしました。

- ◆作者が違っていても同じ骨組のお話があることを知るとともに、同じ骨組でも作り手によって多様なお話ができることを学ぶ

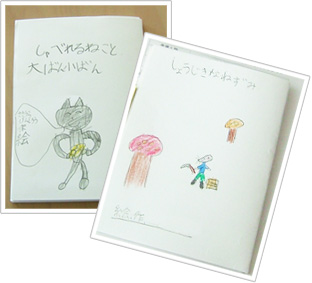

Q.子どもたちは、絵本をどのように作りましたか。

Q.子どもたちは、絵本をどのように作りましたか。

- ◆ワークシートでお話の概要をつくり、絵を描き、文を書く

- 1回と2回の授業の間に、教師が「クラス共通の骨組(「登場人物」+「事件が起きる」+「正直な人が得をする」又は「ウソをつく人が損をする」 )を与え、子どもたちはそれに「にくづけ」をしてお話をつくりました。手順としては、まずワークシートを使ってお話の概要をつくり、それに合う絵を描き、最後に文を書きました。

- ◆ワークシートでお話の概要をつくり、絵を描き、文を書く

- Q.1、2回の授業の子どもたちの様子はどうでしたか。

- ◆自分のお話を読み合うときは、ハイな状況になるので、楽しみながら集中させる方法を考えておく

- どちらの授業も楽しんで授業を受けていました。この年代の子どもたちは、お話を書くのが好きで、自主的に絵本をたくさん作り、先生に見せにくる子どもたちもいました。

2回目の授業でグループ学習をしたときは、友達のお話を聞いてわくわくしたり、自分のお話を友だちの前で読むので恥ずかしい気持ちがあったりで、普段に比べてクラスは少しハイな状況になりました。子どもたちは楽しんでいるので、叱ったりしないで、楽しみながら集中させる方法を考えておく必要があります。今日は、授業開始時に、教師が指で数を示して子どもに計算させ、子どもたちの集中力が落ちた時に、もう一度、その活動を実施しました。

- どちらの授業も楽しんで授業を受けていました。この年代の子どもたちは、お話を書くのが好きで、自主的に絵本をたくさん作り、先生に見せにくる子どもたちもいました。

- ◆自分のお話を読み合うときは、ハイな状況になるので、楽しみながら集中させる方法を考えておく

- Q.授業で工夫されたことは何ですか。

- ◆子どもが「同じ」と言い始めたら、そのチャンスを逃さない

- 1回目は、2つのお話の共通点(骨組)を探す活動でしたが、子どもたちにとって共通点をみつけることは、違いをみつけるより難しい活動となります。このため、いきなり「同じところを探しましょう」とは言わず、お話を映像や絵本で見せながら、子どもたちが自発的に「同じお話だ」と言い始めるのを待ちました。子どもたちが「同じ」と言い出したら、そのチャンスを逃さないようにすることが重要です。そして授業の最後に、違いもあるけど、同じこともあるね と言って締めくくるとよいでしょう。

- 板書についても、子どもたちが「同じところを探す」ことを意識するように、「同じところ」と書いた黄色の目立つシートを貼りました。また、共通点を探すときに注目してほしい「登場人物」、「事件」、「終わり」についてもシートを作成し、ホワイトボードに貼りました。

- ◆子どもが「同じ」と言い始めたら、そのチャンスを逃さない

- Q.もし、子どもたちが「同じだ」と言わなかったらどうしたらいいですか。

-

- その場合は、黙って「絵本の斧の絵」を見せます。そうすれば、子どもたちは同じだと言い始めるはずです。

- ◆ホワイトボードを2つ使い、骨組とそれ以外を分けて整理する

- 2回目では、子どもたちが、骨組とにくづけを区別できるように、ホワイトボードを2つ用意して、骨組に関することと、にくづけに関することを分けて書きました。1つのホワイトボードで書くと、子どもたちには違いがわかりづらいからです。

- ◆グループで骨組を考える。付箋を使って骨組を探し合う

- 子どもたちが、自分たちで作った絵本の骨組を探し合うときは、4人を1グループにして、みんなで骨組を考えるようにしました。

骨組を探すときは、付箋紙を使いました。2年生は、ワークシートに書きながら、お話を聞くことが難しいためです。ただ、子どもたちは、初めて付箋紙を使うため、ホワイトボードの説明シートと、付箋を同じ色にするようにしました。また、あとで自分が貼った付箋紙がわかるように、付箋紙に出席番号を書いておきました。

2年生にとって骨組を探すことは難しい作業ですが、自分は見つけられなくても、他の子が骨組に付箋を貼れば、それが骨組かと感じられるはずです。そのためには、子どもたちが話しやすいグループ編成とすることに注意することが必要です。

- 子どもたちが、自分たちで作った絵本の骨組を探し合うときは、4人を1グループにして、みんなで骨組を考えるようにしました。

-

- Q.グループで活動をしている間は、どんな声がけを子どもたちにしたらよいですか?

- ◆授業の目標について考えるように声がけ。最後にクラス全員で確認することが必要

- 「あれがおもしろかった」という話だけで終わらないように、「今日やった骨組、にくづけについて考えましょう」と子どもたちに声をかけました。グループでのディスカッションに子どもが慣れていない場合は、骨組について話ができない場合もあると思いますが、最後にクラス全員で話せば、自分たちは違うことを話していたことに気づきます。グループでの活動で授業を終わりにしないで、必ずクラス全員で確認する時間を設けるとよいでしょう。

- ◆授業の目標について考えるように声がけ。最後にクラス全員で確認することが必要

- Q.この授業を実施してよかったですか。 よかった点について教えて下さい。

- ◆骨組を意識してお話を作れた。自分も書き手になれることを意識できるようになった。

- 国語では、 絵をもとにしてお話を作る活動がありますが、骨組を理解しないと、なんとなくお話を作って終わってしてしまうことが多いと思います。今回の授業で、子どもたちは骨組を意識できるようになったと思います。

これまで子どもたちは、作文やお話を書いても、自分が書き手(作者)であることを意識することはありませんでしたが、今回の授業で、子どもたちは「書き手はおもしろい」と言うようになりました。自分も書き手になれ、自分の意図でお話を作り、それを発信できることを感じ取れるようになったと思います。

メディアリテラシーのスタートとして、書き手を意識することが重要だと思います。2年生は、身近な本で、物語に書き手がいることを意識し、情報の発信側になる体験をしましたが、こうした体験を重ねれば、テレビ番組にも制作者がいることを意識できるようになるでしょう。高学年になって番組づくりをするようになったとき、こうした経験が役にたつと思います。

- 国語では、 絵をもとにしてお話を作る活動がありますが、骨組を理解しないと、なんとなくお話を作って終わってしてしまうことが多いと思います。今回の授業で、子どもたちは骨組を意識できるようになったと思います。

- ◆骨組を意識してお話を作れた。自分も書き手になれることを意識できるようになった。

![[小学校2年・国語] 授業名:お話をつくって、骨組みとお話の関係を知ろう](images/jissen_02_title_01.png)

![[小学校2年・国語] お話、大好き 授業レポート](images/jissen_02_title_02.png)

![[小学校2年・国語] お話、大好き 先生の一言 〜授業を終えて〜](images/jissen_02_title_03.png)