本調査計画の変更

(1)承認の適否

総務大臣から諮問のあった平成24年10月26日付け総政企第256号の別紙に付す平成24年10月10日付け厚生労働省発統1010第1号により申請された「基幹統計調査の変更について(申請)」(以下「本申請」という。)について審議した結果、以下のとおり、統計法(平成19年法律第53号)第10条各号の要件(基幹統計の作成目的に照らして必要かつ十分であること、統計技術的に合理的かつ妥当なものであること、他の基幹統計調査との間の重複が合理的な範囲を超えていないこと)のいずれにも適合しているため、「国民生活基礎調査」(基幹統計調査)(以下「本調査」という。)の変更を承認して差し支えない。

ただし、以下の(2)理由等で指摘した事項については、計画を修正する必要がある。

(2)理由等

ア 調査事項の変更

<世帯票>

(ア)変更事項1

世帯員の勤めか自営かの別及び勤め先での呼称に関する調査事項の選択肢について、本申請では、表1のとおり、変更する計画である。

表1

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 世帯員の勤めか自営かの別 |

(選択肢)

・一般常雇者(契約期間が1年以上又は雇用期間の定めのない者)

| (選択肢)

・一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者)

・一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者)

| 有期契約労働者の実態をより詳細に把握するため。 |

| 勤め先での呼称 |

(選択肢)

・契約社員・嘱託 |

(選択肢)

・契約社員

・嘱託 |

非正規雇用者の実態をより詳細に把握するため。 |

これらについては、一般常雇者を無期契約労働者、有期契約労働者別に、また、契約社員・嘱託を雇用形態に応じて契約社員、嘱託別に把握することにより、有期契約労働者や非正規雇用者に関するより詳細なデータが得られることになり、今後増加が見込まれる有期契約労働者の無期契約労働者への転換や嘱託の実態に関する分析に資するものと認められることから、適当である。

<健康票>

(イ)変更事項2

世帯員が病院や診療所等に通っている傷病名に関する調査事項の選択肢について、本申請では、表2のとおり、変更する計画である。

表2

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 傷病名 |

− |

(選択肢17)の追加

・慢性閉塞性肺疾患(COPD) |

「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」による通院者数を把握するため。 |

(注)「慢性閉塞性肺疾患(COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease)」とは、喫煙等を通じて有害な粒子を吸い込むことにより、肺の炎症が引き起こされ、呼吸に障害が生じた病態をいう。

これについては、慢性閉塞性肺疾患(COPD)が健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき策定された「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(平成24年7月10日厚生労働省告示430号。以下「健康日本21」という。)において、発症予防と重症化予防の徹底が必要とされる生活習慣病の一つとして掲げられたため、通院の原因である傷病の一つとして慢性閉塞性肺疾患(COPD)を追加するものであり、これにより得られる当該疾患による通院者数等は生活習慣病対策の検討に資するものと認められることから、適当である。

ただし、選択肢4「高脂血症(高コレステロール血症等)」については、近年、コレステロールはLDL(悪玉)コレステロールが高い場合だけでなく、HDL(善玉)コレステロールが低い場合も健康に及ぼす影響があるとして、医療機関では「脂質異常症」といった傷病名が一般的になってきていること等を踏まえ、表3のとおり、傷病名を「脂質異常症(高コレステロール血症等)」に修正する必要があることを指摘する。

表3(統計委員会指摘事項)

| 調査内容 |

申請案 |

統計委員会修正案 |

| 傷病名 |

(選択肢3)

・高脂血症(高コレステロール血症等) |

(選択肢3)

・脂質異常症(高コレステロール血症等) |

(ウ)変更事項3

世帯員の平均睡眠時間及び休養充足度に関する調査事項について、本申請では、表4のとおり、追加する計画である。

表4

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 平均睡眠時間及び休養充足度 |

− |

過去1か月の一日の平均睡眠時間及び睡眠によって休養が十分に取れているかを把握する質問を追加 |

睡眠時間等の実態を把握するため。 |

これについては、健康日本21において、政策目標の一つとして「睡眠による休養が十分に取れていない者の割合の減少」が掲げられたため新たに追加するものであり、これにより得られる平均睡眠時間等のデータは、当該目標の達成状況の検証や健康増進に係る施策の検討に資するものと認められることから、適当である。

(エ)変更事項4

世帯員の飲酒の頻度及び飲酒の量に関する調査事項について、本申請では、表5のとおり、追加する計画である。

表5

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 飲酒の頻度及び飲酒の量 |

− |

1週間当たりの飲酒の頻度及び飲酒の量を把握する質問を追加 |

飲酒の実態を把握するため。 |

これについては、健康日本21において、政策目標の一つとして「生活習慣病の発症リスクを高める量を飲酒している者の減少」が掲げられたため新たに追加するものであり、これにより得られる飲酒実態のデータは当該目標の達成状況の検証や生活習慣病対策の検討に資するものと認められることから、適当である。

ただし、本事項については、以下のとおり指摘する。

1(1は丸囲み数字) 選択肢6「やめた(1年以上やめている)」については、一般的に疫学及び公衆衛生学において飲酒の頻度を調査する場合、飲酒をやめた者に関して、やめてからの期間を特に明示しないで把握していること等から、表6のとおり、「やめた」に修正する必要がある(統計委員会修正案の選択肢7)。

2(2は丸囲み数字) 選択肢7「ほとんど飲まない(飲めない)」については、「ほとんど」の文言があると、報告者が回答を選択するに当たって紛れが生じ、正確な回答ができないおそれがあることから、表6のとおり、「ほとんど飲まない」に修正するとともに、新たに「飲まない(飲めない)」という選択肢を追加する必要がある(統計委員会修正案の選択肢6及び8)。

表6(統計委員会指摘事項)

| 調査内容 |

申請案 |

統計委員会修正案 |

| 飲酒の頻度 |

(選択肢)

1 毎日

2 週5〜6日

3 週3〜4日

4 週1〜2日

5 月1〜3日

6 やめた(1年以上やめている)

7 ほとんど飲まない(飲めない)

|

(選択肢)

1 毎日

2 週5〜6日

3 週3〜4日

4 週1〜2日

5 月1〜3日

6 ほとんど飲まない

7 やめた

8 飲まない(飲めない)

|

(オ)変更事項5

世帯員が日ごろ健康のために実行している事柄に関する調査事項について、本申請では、表7のとおり、追加する計画である。

表7

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 日ごろ健康のために実行している事柄 |

− |

日ごろ健康のために実行している事柄を把握する質問を追加 |

日ごろ健康のために実行している事柄を把握するため。 |

これについては、健康日本21において、健康増進を促す基本要素となる栄養・食生活、身体活動・運動等の事項に係る政策目標(食塩摂取量の減少、日常生活における歩数の増加等)が掲げられたため、これに関連する調査事項として新たに追加するものであり、これにより得られる健康のために実行している事柄に関するデータは、当該目標の達成状況の検証や健康増進に係る施策の検討に資するものと認められることから、適当である。

ただし、心身の健康の維持のためには、ストレスの解消が重要な対処方策の一つと考えられ、また、健康に関する事柄を網羅的に把握する観点から、表8のとおり、選択肢の一つとして「ストレスをためないようにしている」を追加する必要があることを指摘する。

表8(統計委員会指摘事項)

| 調査内容 |

申請案 |

統計委員会修正案 |

日ごろ健康のために実行している事柄

(あてはまるものすべてを選択する質問) |

(選択肢)

1 規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている

2 バランスのとれた食事をしている

3 うす味のものを食べている

4 食べ過ぎないようにしている

5 適度に運動(スポーツを含む)をするか身体を動かしている

6 睡眠を十分にとっている

7 たばこを吸わない

8 お酒を飲み過ぎないようにしている

9 その他

10 特に何もしていない

|

(選択肢)

1 規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている

2 バランスのとれた食事をしている

3 うす味のものを食べている

4 食べ過ぎないようにしている

5 適度に運動(スポーツを含む)をするか身体を動かしている

6 睡眠を十分にとっている

7 たばこを吸わない

8 お酒を飲み過ぎないようにしている

9 ストレスをためないようにしている

10 その他

11 特に何もしていない

|

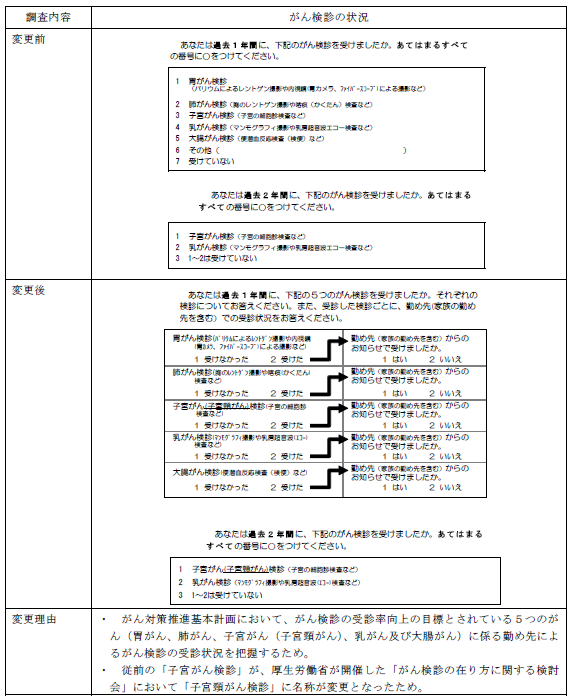

(カ)変更事項6

世帯員のがん検診の受診状況に関する調査事項について、本申請では、表9のとおり、変更する計画である。

表9

|

これらについては、勤め先での受診状況に関しては、がん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づき策定された「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)において、勤務先が実施するがん検診の受診率の把握が課題として掲げられたため、がん検診の受診者に対し当該検診が勤務先が実施するものか否かを把握するための事項を追加するものであること、また、選択肢の「子宮がん検診」を「子宮がん(子宮頸がん)検診」に検診名を変更することに関しては、厚生労働省の「がん検診の在り方に関する検討会」において、「子宮がん検診」の名称を「子宮頸がん検診」に改めることと決定されたことを受け、選択肢の検診名を変更するものである。

これらにより、勤務先でのがん検診の受診率が明らかになるほか、検診名の変更を並記することにより、報告者の適切な記入を促すことが期待され、がん対策に係る施策の検討に資するものと認められることから、適当である。

<介護票>

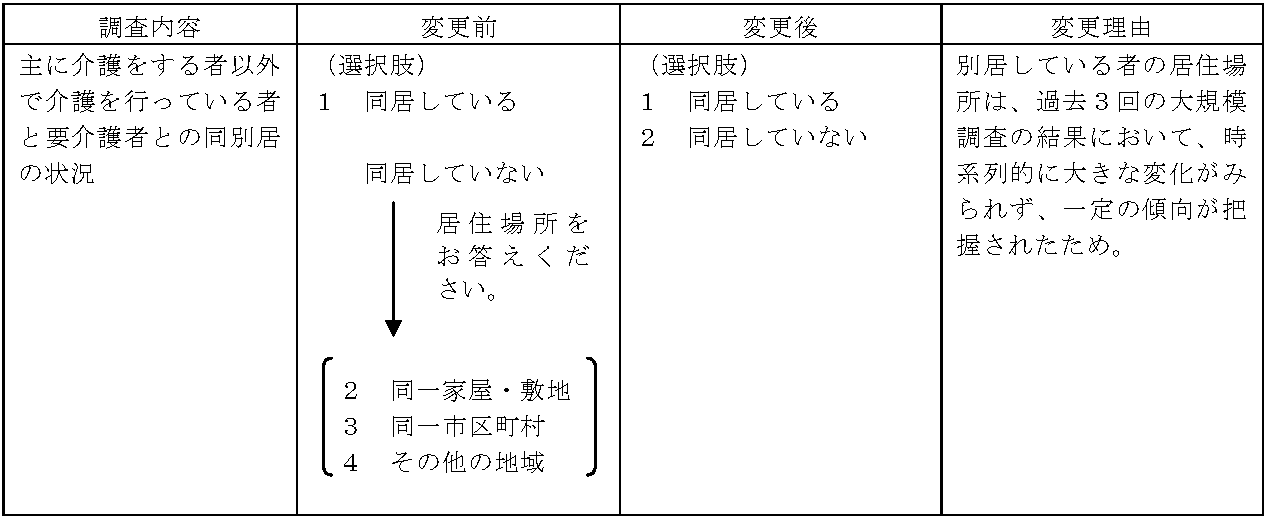

(キ)変更事項7

主たる介護者以外の介護者であり、かつ要介護者と別居している者の居住場所に関する調査事項について、本申請では、表10のとおり、削除する計画である。

表10

|

これについては、主たる介護者以外の介護者であり、かつ要介護者と別居している者の居住場所は、過去の調査結果から時系列的に大きな変化がみられず、一定の傾向が把握されたことを踏まえ、当該居住場所に係る調査事項を削除するものであり、やむを得ないものと考える。

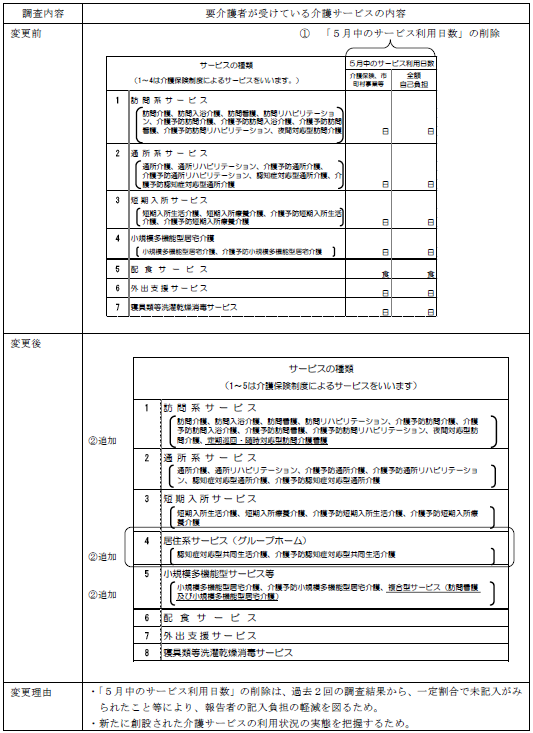

(ク)変更事項8

要介護者が受けている介護サービス等の状況に関する調査事項について、本申請では、表11 のとおり、変更する計画である。

表11

|

これについては、以下のとおりである。

1(1は丸囲み数字) 従来の「5月中のサービスの利用日数」については、過去2回の調査の結果、一定の不詳率がみられ把握が難しい事項であることから、他の調査事項の追加に伴う報告者負担の増加等も勘案し、削除するものであり、やむを得ないものと考える。

2(2は丸囲み数字) 5月中に利用した介護サービスについて、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」(注)を追加することについては、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成24 年4月から上記サービスが新たな介護サービスとして創設されたこと、また、「居住系サービス(グループホーム)」を追加することについては、グループホームに係る介護給付費の受給者数が年々増えていることによるものであり、これらにより介護サービスの利用実態に関するより詳細なデータが得られることになり、介護保険制度の検討に資するものと認められることから、適当である。

(注) 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれ密接に連携させながら、定期巡回訪問と臨時の対応を行うサービスをいう。また、「複合型サービス」とは、通所介護(デイサービス)を中心に利用しながら、必要に応じてショートステイや訪問介護、訪問看護を受けることができる一種のセットメニューのようなサービスをいう。

(ケ)変更事項9

要介護者が介護サービスを受けていない理由に関する調査事項の選択肢について、

本申請では、表12のとおり、変更する計画である。

表12

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

介護サービスを受けていない理由

(あてはまるものすべてを選択する質問) |

(選択肢)

1 家族介護でなんとかやっていける

2 介護が必要な者(本人)でなんとかやっていける

3 他人を家に入れたくない

4 外出するのが大変

5 どのようなサービスがあるかわからない

6 サービスを受ける手続きがわからない

7 利用者負担が払えない

8 受けたいサービスがない

9 その他(自由記入)

|

(選択肢)

01 家族介護でなんとかやっていける

02 介護が必要な者(本人)でなんとかやっていける

03 他人を家に入れたくない

04 外出するのが大変

05 どのようなサービスがあるかわからない

06 サービスを受ける手続きがわからない

07 利用者負担が払えない

08 受けたいサービスがない

09 入院していた

10 その他(自由記入)

|

介護サービスを受けていない理由についてより詳細に把握するため。 |

これについては、平成22年に実施した前回の大規模調査の結果において、「その他」の自由記入欄に入院していたことを記載した者が一番多かったことから、選択肢として新たに追加するものであり、これにより介護サービスを受けていない理由についてより詳細なデータが得られることになり、介護保険制度の検討に資するものと認められることから、適当である。

イ 調査事項の削除

<健康票>

(ア)変更事項10

世帯員が5月中に病気やけが、予防のために支払った費用に関する調査事項については、本申請では、表13のとおり、削除する計画である。

表13

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 5月中に病気やけが、予防のために支払った費用 |

・病気やけがで支払った費用(例:病院、診療所、保険薬局等で支払った費用、市販の薬や包帯)を把握する質問

|

(削除) |

1(1は丸囲み数字) 当該費用は、過去4回の大規模調査の結果において、時系列的に大きな変化はなく、一定の傾向が把握されたため。

2(2は丸囲み数字) 本調査事項については、報告者の記入負担が大きいものであるため。 |

・病気の予防で医療機関等に支払った費用(人間ドックや健診の受診、保健指導、予防接種のために支払った費用)を把握する質問 |

(削除) |

これについては、5月中に支払った医療費等の実態は、過去の大規模調査(平成13年、16年、19年及び22年に実施)の結果において、時系列的に大きな変化はなく、一定の傾向が把握され、かつ、本調査事項は、報告者の記入負担が大きいものであることから、当該調査事項を削除するものであり、やむを得ないものと考える。

(イ)変更事項11

世帯員の過去1年間の健診等(健康診断、健康診査及び人間ドック)の受診後の保健指導等の状況に関する調査事項については、本申請では、表14のとおり、削除する計画である。

表14

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 過去1年間の健診等の受診後の保健指導等の状況 |

・健診等の結果による指摘の有無 |

(削除) |

保険者から本調査事項に関する詳細なデータを得ることが可能となったため。 |

・健診等の結果が出た後、生活習慣の改善に関して専門家(医師、保健師、又は管理栄養士等)のアドバイス(保健指導)の有無 |

(削除) |

・健診等や保健指導を受けたことによる自分の健康管理への注意を払うことの有無 |

(削除) |

・医療機関の受診の有無 |

(削除) |

これについては、特定健診・特定保健指導の制度が整い、保険者側から健診等の受診後の保健指導等に関する詳細なデータを得ることが可能となったことを踏まえ、当該調査事項を削除するものであり、適当である。

ウ 調査方法の変更

健康票の回収方法について、本申請では、表15のとおり、変更する計画である。

表15

| 内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 健康票の回収方法 |

調査員が、調査対象世帯から、封筒に密封された健康票を回収する方式(密封方式) |

調査員が、調査対象世帯から、健康票を回収する際に内容確認が可能となるよう、封筒に密封しない方式(非密封方式) |

近年、健康票の回答状況について、高齢者を中心に未記入等による不詳が徐々に増えてきているため。 |

これについては、近年、健康票の回答において、高齢者を中心に未記入等による不詳が徐々に増えてきている中で、健康票による調査結果は健康日本21等の政策目標の検証に使用される重要な基礎データとなることを鑑み、適切な調査票の記入を促し、未記入調査票の減少に寄与すると考えられ、調査結果の精度の確保・向上に資するものと認められることから、適当である。

ただし、健康票は心身の健康などのプライバシーに係る調査事項も含まれていることから、調査員に回答内容を見られることに対し忌避感を持つ報告者もいることを踏まえ、密封でなければ提出をしないとする報告者については密封方式による提出も可能とするなど、柔軟に対応する必要があることを指摘する。

エ 集計事項の変更

今回、厚生労働省は、世帯票において有期契約労働者に関する調査事項の分割を行うほか、健康票において新たに健康日本21における政策目標に関する健康関係の実態を把握するために、睡眠時間、飲酒の頻度・量等の調査事項を追加するなどの変更を行うこととしており、こうした調査事項の変更に伴い、関連する集計事項を変更する計画である。

これによって、有期契約労働者の年齢階級別や就業期間階級別などの状況を新たに把握できるほか、健康票とクロス集計を行うことにより、有期契約労働者の心身の状態等、所得票、貯蓄票とクロス集計を行うことにより、有期契約労働者世帯の所得や貯蓄を新たに把握できるなど、利用しうる情報が増加し、調査結果の利活用の促進が期待できる。

また、年齢階級別の飲酒の状況、健康意識・自覚症状の有無別の日ごろ健康のために実行している事柄、職業分類別の勤め先でのがん検診の受診状況を新たに把握できるなど、健康日本21における政策目標の達成状況の検証、生活習慣病対策の検討などの厚生労働施策の検討に資するものと認められることから、適当である。

諮問第21号答申「国民生活基礎調査の変更について」(平成22年1月25日府統委第8号)における今後の課題への対応について

本調査については、平成22年に実施された前回の大規模調査に係る本委員会の答申(諮問第21号答申「国民生活基礎調査の変更について」(平成22年1月25日府統委第8号、以下「前回答申」という。)において、非標本誤差の縮小の観点から、今後の課題として、以下の4事項に関する検証・検討の必要性が指摘されている。

1(1は丸囲み数字) 国勢調査と本調査の結果との間で生じた差異の検証

2(2は丸囲み数字) 調査票回収率の向上策の効果の検証

3(3は丸囲み数字) 非標本誤差を解析し、集計値を補正する理論の利用可能性の検討

4(4は丸囲み数字) 調査方法等の見直しの検討

これらの指摘事項に関する厚生労働省の検証・検討結果は、表16のとおりである。

表16

| 前回答申の指摘事項 |

指摘事項に関する厚生労働省の検証・検討結果 |

1(1は丸囲み数字) 平成22年に実施される国勢調査の結果と本調査の結果との間で生じた差異を検証する必要がある。 |

1(1は丸囲み数字) 平成22年に実施された国勢調査の結果と本調査の結果を比較した結果、単独世帯について、本調査は国勢調査の約8割の捕捉率(注1)となっており、年齢階級で見ると、特に20歳代や30歳代の捕捉率が低い一方、高齢層では高くなっている。また、地域別では、政令指定都市等大都市を抱える都道府県において両調査の世帯数の差が大きい状況になっている。こうしたことから、本調査は、若年層や都市部における捕捉が十分でないことが、非標本誤差が生じている背景となっているものと考えられる。 |

2(2は丸囲み数字) 調査票の回収率の向上策(注2)の効果を検証する必要がある。 |

2(2は丸囲み数字) 平成22年調査において、所得票の回収方法を調査員が報告者から聞き取る他計方式から、報告者が調査票に記入し調査員に手渡す自計方式へ変更するとともに、原則として非密封方式であるが、密封でなければ提出しない報告者については、密封方式を導入した。また、マンション等集合住宅の管理者等に対する調査への協力依頼文書の配布等を実施した。こうした回収率の向上策の効果を分析するため、平成22年調査の回収率を平成19年調査(前回の大規模調査)と比較検討した結果、調査環境が厳しくなっている中、当該回収率は、全体では75.7%と平成19年調査より8%増加している。ただし、政令指定都市の回収率は全体より低いものが相当数みられるが、現状では、都市部において回収率のより一層の向上を図るための有効な方策は見いだし難いと考えられる。 |

3(3は丸囲み数字) 非標本誤差(注3)を解析し、集計値を補正する理論の利用可能性に関する検討を行う必要がある。 |

3(3は丸囲み数字) 非標本誤差を解析し、集計値を補正する理論について、「国民生活基礎調査の標本設計・推定手法等に関する研究会」(座長:岩崎学成蹊大学理工学部教授。研究期間:平成22年4月〜23年3月)を設置・開催し、平成19年国民生活基礎調査のデータを用いて、世帯票に回答したが所得票に回答しなかった世帯について、傾向スコアという方法により所得額を推計し、調査対象世帯全体の総所得の補正の可能性を検討した。その結果、一定の有効性は確認できたものの、補正方法には幾つかの手法があり、手法により推計値が異なった結果となったことから、どれか一つの手法を補正手段として有効であると特定することはできなかった。また、世帯票に回答しなかった世帯について、利用可能な他の調査の情報等による補正の可能性も検討したが、有効な成果は得られなかった。したがって、それらによる補正結果を公的統計として採用することは困難と考えられる。 |

4(4は丸囲み数字) これらの対策(注4)が思わしい成果を上げない場合は、平成25年に実施する本調査の企画に当たり、他の基幹統計調査の状況も踏まえ、調査方法等の見直しを検討する必要がある。 |

4(4は丸囲み数字) 上記1(1は丸囲み数字)〜3(3は丸囲み数字)のとおり、本調査には一定の非標本誤差が生じているが、調査票回収率のより一層の向上に有効な方策は見いだし難く、また、集計値を補正する理論も実用段階に至っていない。

このため、現行の調査内容や調査方法のまま、調査票の回収率をより一層向上させ非標本誤差の縮小を図ることは困難であり、調査票の回収率向上のためには、調査事項の大幅削減、郵送調査の導入、コールセンターの設置等、調査全般にわたる抜本的な見直しが必要と考えられる。

なお、当該見直しのため、本調査の平成28年の大規模調査に向け、平成26年に試験調査を実施することを計画している。 |

(注)1 「捕捉率」とは、全数調査である国勢調査の結果で把握された世帯数に対する、本調査の結果として公表されている推計世帯数の比率である。

2 「調査票回収率の向上策」とは、前回答申の2(4)に記載されている平成22 年調査で実施することとされた所得票の自計方式化、集合住宅の管理人等に対する地方公共団体職員による協力依頼の実施等の措置である。

3 「非標本誤差」とは、調査票未回収、未回答等により生じる調査結果の誤差のことである。

4 「これらの対策」とは、表16の1(1は丸囲み数字)〜3(3は丸囲み数字)に記載した検証・検討のことである。

前回答申の指摘事項に関する厚生労働省の検証・検討については、以下のとおり評価する。

1(1は丸囲み数字) 国勢調査及び本調査の結果との間で生じた差異の検証について

平成22年に実施された国勢調査の結果と本調査の結果について、世帯構造別、都道府県別・政令指定都市別、世帯主の年齢階級別など様々な点から比較した。その結果、都市部における単独世帯の若年層の捕捉が十分でないことが、本調査において非標本誤差が生じている背景となっているとの結論となり、調査方法の見直しに係る有用な材料を得たことは、検証結果として妥当と評価する。

2(2は丸囲み数字) 調査票回収率の向上策の効果の検証について

平成22年調査において、前回答申に基づき、所得票の自計方式化、集合住宅の管理人等に対する協力依頼の実施等の調査票回収率の向上策を実施した。その効果を分析するため、平成22年調査の調査票回収率を平成19年調査のものと比較した。その結果、現状では、都市部において回収率のより一層の向上を図るための有効な方策は見いだし難いとの結論となり、調査方法の見直しに係る有用な材料を得たことは、検証結果として妥当と評価する。

3(3は丸囲み数字) 非標本誤差を解析し、集計値を補正する理論の利用可能性の検討について

「国民生活基礎調査の標本設計・推定手法等に関する研究会」を設置・開催し、1年間にわたり、平成19 年国民生活基礎調査のデータを用いて、傾向スコアという方法により、様々な手法で、世帯票に回答したが所得票に回答しなかった世帯の所得額を推計する等具体的な検討を行った。その結果、特定の手法による補正結果を公的統計に採用することは困難との結論となり、調査方法の見直しに係る有用な材料を得たことは、検討結果として妥当と評価する。

4(4は丸囲み数字) 調査方法等の見直しの検討について

調査票回収率のより一層の向上のための有効な方策が見いだし難く、また、集計値を補正する理論も実用段階に至っていない現状において、調査票の回収率をより一層向上させ非標本誤差の縮小を図るために、調査事項の大幅な縮減、郵送調査の導入等調査全般にわたる抜本的な見直しが必要との検討結果であり、今後は具体的な取組を進めるべきである(後述3参照)。

公的統計の整備に関する基本的な計画における指摘への対応について

本調査については、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成21年3月13日閣議決定)(以下「基本計画」という。)において、「国民生活基礎調査の所得票及び貯蓄票を用いた調査結果の都道府県別表章が可能となるよう、これらの調査票の標本規模を拡大すること等について検討する」ことが指摘されている。また、その検討時期については、平成25年調査の企画時期までに結論を得ることとされている。

これらに関する厚生労働省の検討結果は、次のとおりである。

「1(1は丸囲み数字) 所得票及び貯蓄票について都道府県別の統計表を有用な精度で作成するためには、これらの調査票の標本規模を、現行の約5万世帯から、都道府県別の結果表を作成している世帯票と同程度の規模である約27 万7千世帯まで拡大することが必要である。

2(2は丸囲み数字) 所得票等の標本規模を上記1(1は丸囲み数字)のとおり拡大しようとした場合、以下の課題に対応する必要がある。

- 所得票等の報告者が従前より20万世帯以上も増加することから、調査票の回収率の維持向上のため、報告者負担軽減を図る必要がある。

- 本調査は調査員調査であるため、現行の調査員一人当たりの受け持ち世帯数で標本規模を拡大した場合、調査員数を、現行の約2千人から約1万1千人に増やさなければならない。しかしながら、これに係る予算及び調査員の確保は難しいことから、標本規模の拡大のためには、調査員の実査業務に係る負担の軽減を図り、一人当たりの受け持ち世帯数を増やす必要がある。

- 本調査においては、保健所及び福祉事務所が調査組織に位置づけられており、標本規模を拡大した場合、これらの機関における調査関係業務(照会対応業務等)も大幅に増加することから、当該業務の負担軽減を図る必要がある。

3(3は丸囲み数字) 上記2(2は丸囲み数字)の各課題に対して、以下の対応策の有効性の検証及び前回答申の課題への対応(前述2参照)を目的として、平成23年に試験調査の実施を計画したが、実施に至らなかった。このため、平成28年の大規模調査での実現に向けて、平成26年に試験調査を実施すべく検討を進める。

- 報告者及び調査員の実査業務の負担軽減の観点から、調査事項の大幅な縮減

- 調査員の実査業務に係る負担軽減の観点から、郵送調査の導入及び調査時期の統一(注)

(注)現在、大規模調査においては、調査実施年の6月に世帯票、健康票及び介護票による調査を実施し、その1カ月後の7月に所得票及び貯蓄票による調査を実施している。

- 調査機関である保健所等の調査関係業務の負担軽減の観点から、コールセンターの導入」

以上の厚生労働省の検討結果については、次の点が認められることから、基本計画における指摘への対応として評価する。

1(1は丸囲み数字) 指摘事項に対応する上での個別の課題について整理を行い、課題への対応策を立案していること。

2(2は丸囲み数字) 平成23年に対応策の有効性を検証するため試験調査の実施を計画したこと。

3(3は丸囲み数字) 平成28年の大規模調査での実現に向けて、平成26年に試験調査を実施すべく検討を進めていること。