本調査計画の変更

(1)承認の適否

総務大臣から諮問のあった平成24年11月28日付け総政企第362号の別紙に付す平成24年11月14日付け総統勢第228号により申請された「基幹統計調査の変更について(申請)」(以下「本申請」という。)について審議した結果、以下のとおり、統計法(平成19年法律第53号)第10条各号の要件(基幹統計の作成目的に照らして必要かつ十分であること、統計技術的に合理的かつ妥当なものであること、他の基幹統計調査との間の重複が合理的な範囲を超えていないこと)のいずれにも適合しているため、「住宅・土地統計調査」(基幹統計調査)(以下「本調査」という。)の変更を承認して差し支えない。

ただし、以下の「(2)理由等」で指摘した事項については、計画を修正する必要がある。

(2)理由等

ア 調査事項の主な変更

<調査票甲及び調査票乙に共通する調査事項>

(ア)変更事項1

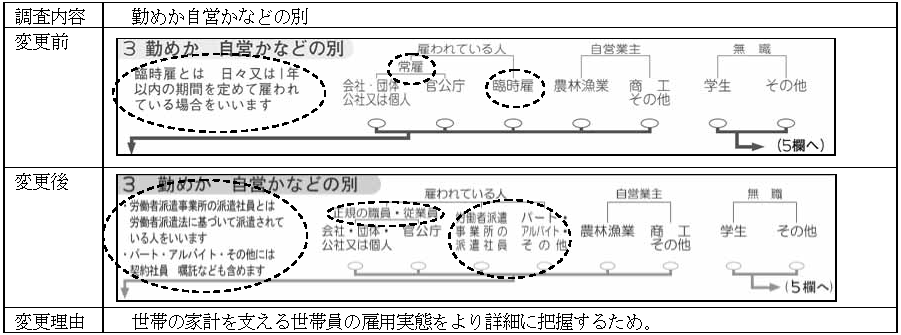

勤めか自営かなどの別に関する調査事項の選択肢について、本申請では、表1のとおり、変更する計画である。

表1

|

これについては、世帯の家計を支える世帯員が雇われている場合の選択肢のうち、非正規雇用者の区分である臨時雇を「労働者派遣事業所派遣社員」及び「パート・アルバイト・その他」に細分化するとともに、これらとの対比が容易となるよう、正規雇用者の区分である常雇を「正規の職員・従業員」に変更するものである。

これにより世帯の家計を支える世帯員の雇用形態を近年の法令、政策・研究で一般的となっている雇用形態の分類概念により、居住住宅の種類(持ち家、公営の借家、民営借家等)や居住水準等との関係についてのデータが得られると認められることから、適当である。

(イ)変更事項2

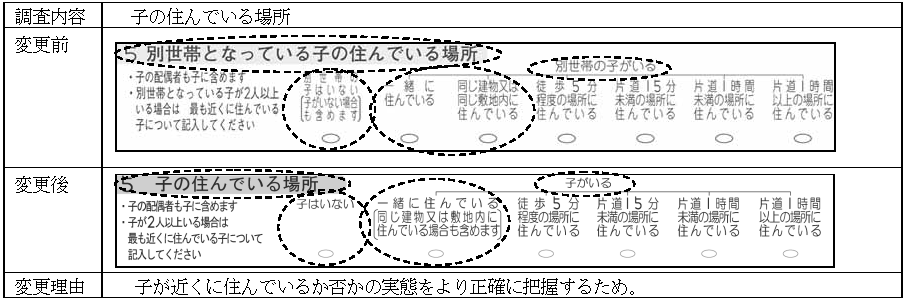

子の住んでいる場所に関する調査事項の見出し及び選択肢について、本申請では、表2のとおり、変更する計画である。

表2

|

これについては、本調査事項の目的は、「別世帯となっている子」がいるか否かではなく、「子」が近くに住んでいるか否か(近居)を明らかにし、高齢単身世帯等とその支援世帯がお互いに交流・援助しながら生活する環境の整備実態について把握することである。このため、この目的に沿って当該実態をより正確に把握することができるよう見出しや選択肢の内容を変更するものであり、これにより調査事項の目的に沿った的確な記入が図られるものと認められることから、適当である。

(ウ)変更事項3

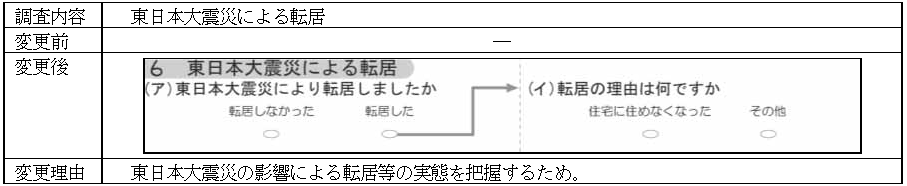

東日本大震災による転居の有無及び転居した場合の理由に関する調査事項について、本申請では、表3のとおり、追加する計画である。

表3

|

これにより我が国の住宅に関する実態に広範かつ重大な影響を与えたと認められる東日本大震災について、それがもたらした居住状況の変化等に関する具体的なデータを把握しようとするものであると認められることから、適当である。

ただし、本事項については、以下のとおり指摘する。

1(1は丸囲み数字) (イ)の転居理由に関する選択肢については、「住宅に住めなくなった」及び「その他」のいずれか一つを選択するものであることを、より一層明確にするため、表4のとおり、設問文を「(イ)転居の主な理由は何ですか」に修正する必要がある。

2(2は丸囲み数字) (イ)の転居理由に関する選択肢のうち「住宅に住めなくなった」には、住宅が震災の被害を受けたことにより物理的に住めなくなったケースのほか、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、警戒区域等の指定を受け、自由に住宅への出入りができなくなったケースなども該当する。このため、報告者が記入に当たって混乱することがないように、「住宅に住めなくなった」に該当するケースを「調査の記入のしかた」において十分に説明する必要がある。

表4(統計委員会指摘事項)

| 調査内容 |

申請案 |

統計委員会修正案 |

| 東日本大震災により転居した場合の理由 |

(設問(イ))

転居の理由は何ですか |

(設問(イ))

転居の主な理由は何ですか |

(エ)変更事項4

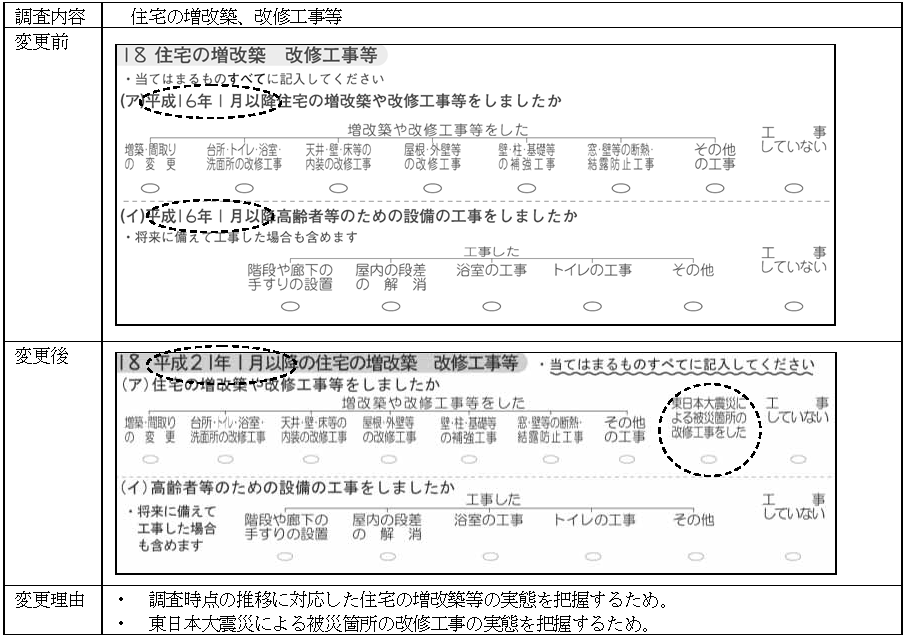

住宅の増改築、改修工事等に関する調査事項について、本申請では、表5のとおり、変更する計画である。

表5

|

これについては、調査時点に関する表記を、個別の設問文から冒頭の設問の見出しに移すとともに、従来から把握していた住宅の増改築や改修工事等の実態に加え、我が国の住宅に関する実態に広範かつ重大な影響を与えたと認められる東日本大震災による被災箇所の改修工事の実態を把握しようとするものであると認められることから、適当である。

(オ)変更事項5

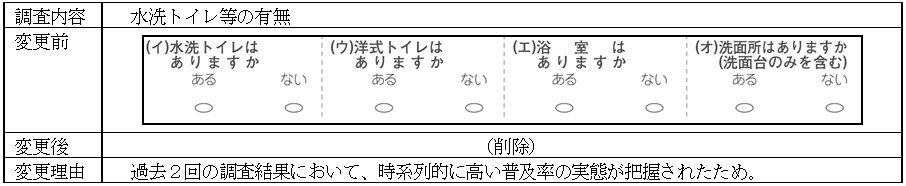

住宅の水洗トイレ等の有無に関する調査事項について、本申請では、表6のとおり、削除する計画である。

表6

|

これについては、住宅の水洗トイレ等の有無に関する実態は、過去2回の本調査(平成15年、20年に実施)の結果において、時系列的に大きな変化はなく、かつ、普及率がいずれの設備も約9割と高い状況が把握されたことから削除するものであり、適当である。

(カ)変更事項6

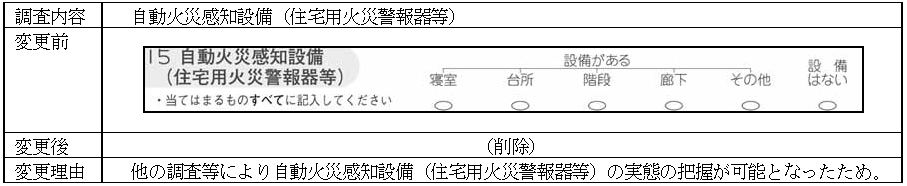

自動火災感知設備(住宅用火災警報器等)に関する調査事項について、本申請では、表7のとおり、削除する計画である。

表7

|

これについては、以下の理由から削除するものであり、適当である。

1(1は丸囲み数字) 総務省消防庁において、全国規模で自動火災感知設備の設置率に係る調査が行われ、当該設置率に関するデータを得ることが可能となったこと

2(2は丸囲み数字) 新築住宅については、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2の規定により、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化され、また、既存住宅についても、消防法の上記規定に基づく市町村条例の規定により23年6月1日までに順次、当該設置が義務化されたことにより、今後、当該設置の進展が見込まれること

<調査票甲に関する調査事項>

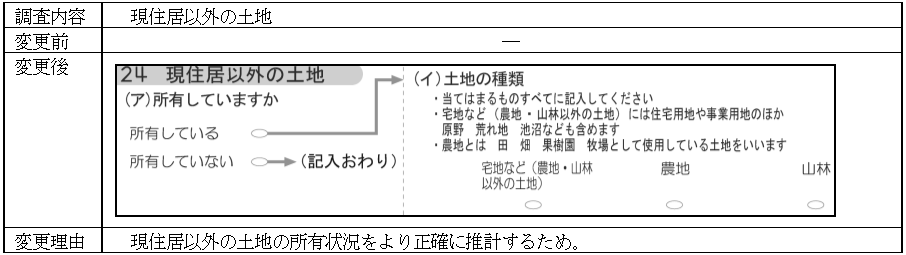

(キ)変更事項7

現住居以外の土地に関する調査事項について、本申請では、表8のとおり、追加する計画である。

表8

|

これについては、現住居以外の土地に係る面積について、従来、調査票乙により把握していたところであるが、国土交通省から過小推計の可能性があったとの指摘(注)を受けたため、調査票甲において、新たに当該土地の所有の有無等を把握し、調査票乙において把握する現住居以外の土地の面積の推計を行う際のベンチマークとして活用するために追加するものであり、推計精度を高めるものと認められることから、適当である。

(注) 国土交通省が、平成20年に実施された前回の本調査の結果を転写・集計することにより取りまとめた「平成20年世帯に係る土地基本統計」において、15年から20年にかけて世帯が所有する土地の面積が10%以上の大幅減少していることから、同省は過小推計の可能性があったと指摘している。

<調査票乙に関する調査事項>

(ク)変更事項8

現住居以外の土地の所有に関する調査の対象範囲について、本申請では、表9のとおり、変更する計画である。

表9

| 調査内容 |

変更前 |

変更後 |

変更理由 |

| 現住居以外の土地の所有(所有している土地の種類及び所有総数) |

宅地など(農地・山林以外の土地)及び農地・山林について、所有する全区画等が対象 |

宅地などについては面積の大きい区画から順に3区画まで、農地・山林については所在する市区町村ごとまとめて所有面積の大きい順に2市区町村までが対象 |

過去3回の本調査結果から、宅地などには3区画まで、農地・山林は2市区町村までで、面積のほぼ100%が把握できるため。 |

これについては、過去3回の本調査(平成10年、15年、20年に実施)の結果を分析した結果、面積の大きい順に宅地などは3区画、農地・山林については2市区町村分まで把握することにより、現住居以外に所有している土地の面積をほぼ100%把握できることが明らかになったため、調査の対象範囲を上記の3区画等に限定するものである。

これにより、報告者の記入負担が軽減されるのみならず、従来、調査員は報告者に対し、所有区画数等が調査票に記入可能な4区画等を超えるか否かを確認し、該当する場合に別途調査票を追加配布する必要があったが、当該配布が不要となり、調査員事務の負担軽減も図られることから、適当である。

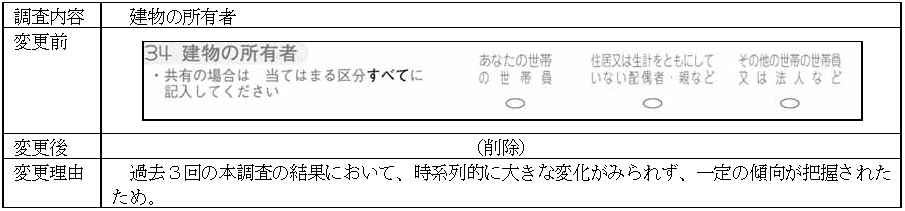

(ケ)変更事項9

現住居以外の土地にある建物の所有者の属性に関する調査事項について、本申請では、表10のとおり、削除する計画である。

表10

|

これについては、現住居以外の土地にある建物の所有者の実態は、過去3回の本調査(平成10年、15年、20年に実施)の結果において、時系列的に大きな変化はなく、かつ、その所有者は当該土地の所有者世帯の世帯員が約8割と一定の傾向が把握されたことから、当該調査事項を削除するものであり、適当である。

(コ)変更事項10

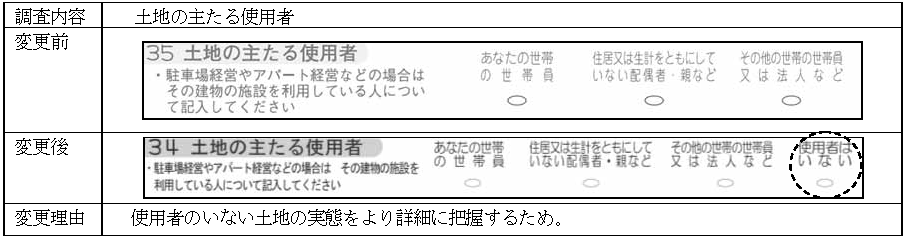

現住居以外の土地の主たる使用者に関する調査事項について、本申請では、表11のとおり、選択肢を追加する計画である。

表11

|

これについては、現住居の敷地以外の宅地などの土地について主たる使用者のいないカテゴリーを設け未使用の実態を把握しようとするものであり、土地の利用状況の適切な把握に資するものと認められることから、適当である。

<建物調査票に関する調査事項>

(サ)変更事項11

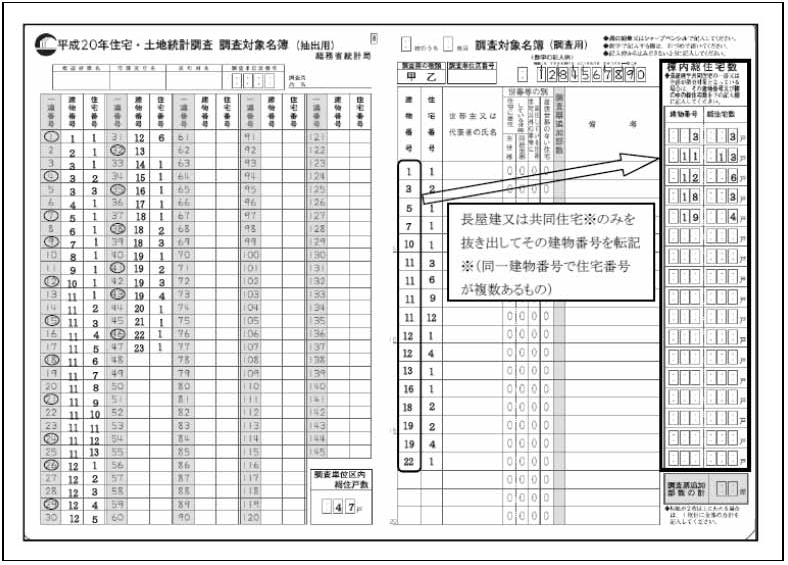

長屋建及び共同住宅における総住宅数に関する調査事項について、本申請では、表12のとおり、追加する計画である。

表12

| 調査内容 |

長屋建と共同住宅について、これらの建物内の総住宅数 |

| 変更前 |

(調査の事前準備において作成する調査対象名簿に建物内総住宅数を記入) |

| 変更後 |

長屋建と共同住宅について、これらの建物内の総住宅数を把握するため「建物内総住宅数」の設問を追加 |

| 変更理由 |

より正確な記入を図るため。 |

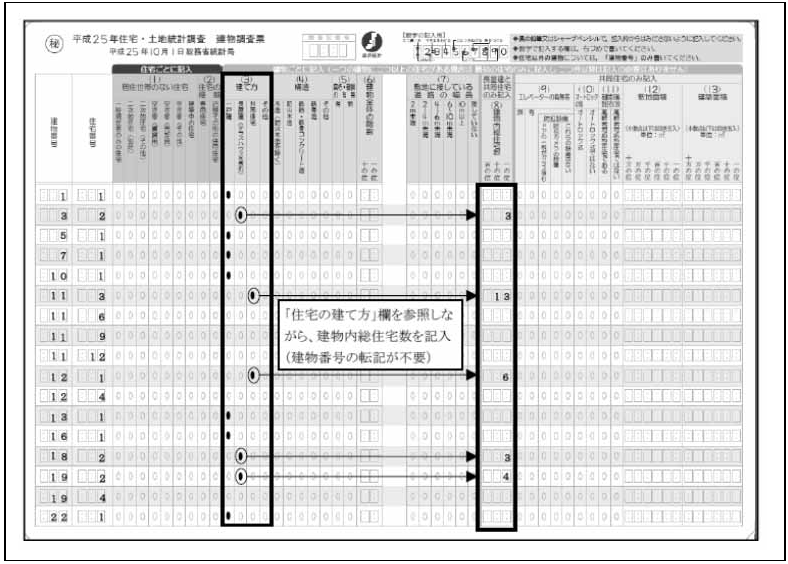

これについては、従来は調査員が調査の事前準備において作成する調査対象名簿において建物内総住宅数を把握していたが、「建物内総住宅数」に係る項目を建物調査票に移し、調査員が建物調査票による実査の際に把握することとするためである。

これにより、建物調査票において、建物内総住宅数との整合性の確保が必要な他の調査事項である「住宅の建て方」(一戸建て、長屋建て、共同住宅等)との突合が容易になり、より正確な記入が図られるものと認められることから、適当である(図1及び図2を参照)。

図1 【従来】調査対象名簿(平成20年住宅・土地統計調査)

|

図2 【今回】建物調査票(案)(平成25年住宅・土地統計調査)

|

イ 調査事項の変更等

(ア)インターネットを用いた回答方式を選択できる対象地域の拡大

総務省は、調査実施の効率化等の観点から、前回調査で一部地域(11都道府県の15市。約8万世帯)において導入したインターネットを用いた回答方式(以下「オンライン調査」という。)について、表13のとおり、対象地域を全市町村に拡大して実施することを計画している。

また、オンライン調査の実施に当たっては、市町村ではオンライン調査による回答の受付状況を確認の上、当該状況を調査員に伝達し、これに基づき調査員は調査票未提出世帯については再度訪問して、調査票(紙ベース)を回収する必要がある。こうしたことから、オンライン調査の対象地域を拡大した場合、調査員による調査票回収が従来より長期化することが予想されるため、調査期間を平成20年の前回調査(9月23日から10月15日)に比べ今回調査(9月23日から10月24日)では、9日間延長することとしている。

表13

| 区分 |

平成20年調査 |

平成25年調査(案) |

| 実施範囲 |

11都道府県15市 |

全市町村 |

| 調査対象 |

約5,400調査区、約80,000世帯 |

約205,000調査区、約3,500,000世帯 |

| 回答形式 |

PDF形式 |

HTML形式 |

| 回答率 |

約5.3% |

− |

これらについては、報告者の利便性を向上させ、調査票の円滑な提出を可能とする措置であることから、適当である。

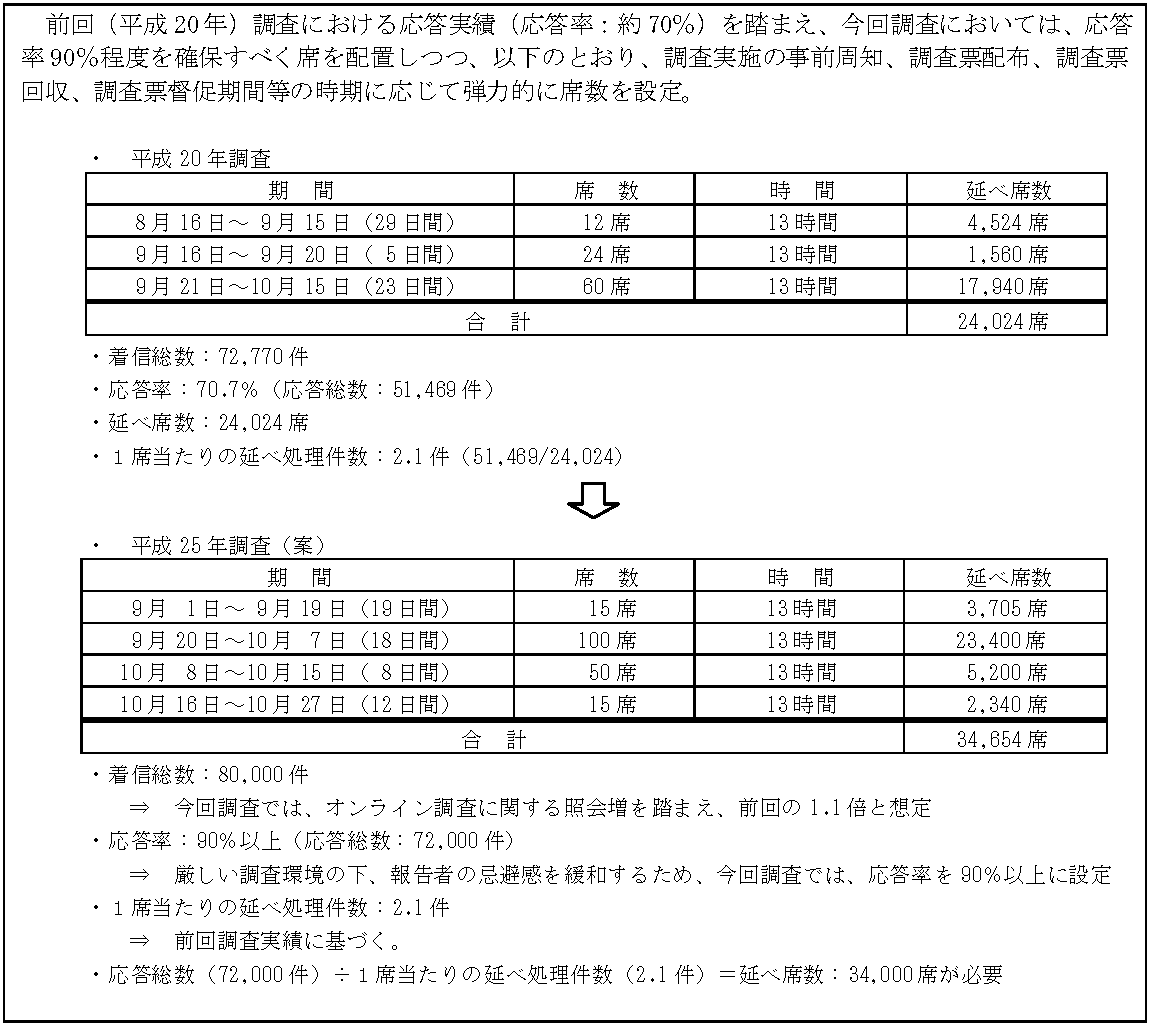

(イ)コールセンターの拡充

今回、総務省は、本調査に関する調査対象世帯からの照会に的確かつ効率的に対応する観点から、表14のとおり、民間事業者に委託して設置するコールセンターを拡充する計画である。

表14

|

これについては、オンライン調査の対象地域の拡大等により、調査対象世帯から地方公共団体への照会が増加することが予想される中、前回調査における照会総数や照会時期の実績を考慮しつつ応答率の向上を図るため席数を設定しており、これにより調査の円滑な実施や地方公共団体の照会対応業務の負担軽減が図られるものと認められることから、適当である。

ウ 集計事項の充実

今回、総務省は、世帯の家計を支える世帯員の雇用形態に関する把握の詳細化、東日本大震災による転居の有無・転居理由や改修工事の有無・工事内容の追加等の調査事項の変更に伴い、関連する集計事項を変更する計画である。

これらについては、世帯の家計を支える世帯員の雇用形態に係る一般的な分類概念と居住住宅との関係にデータや東日本大震災が住民の居住や住宅に及ぼした影響に関するデータ等が新たに把握できることになること等と認められることから、適当である。

諮問第1号答申「平成20年に実施される住宅・土地統計調査の計画について」(平成19年12月10日府統委第26号)における今後の課題への対応について

本調査については、平成20年に実施された前回の本調査に係る本委員会の答申(諮問第1号答申「平成20年に実施される住宅・土地統計調査の計画について」(平成19年12月10日府統委第26号、以下「前回答申」という。))において、今後の課題として、以下の3事項に関する検討の必要性が指摘されている。

1(1は丸囲み数字) 住宅の「質」の確保に留意した調査事項の見直しの検討

2(2は丸囲み数字) 世帯の収入構造等に関する調査事項を追加することの検討

3(3は丸囲み数字) 本調査と住生活総合調査とを統合すること等の是非及び可否の検討

これらの指摘事項に関する総務省の検討結果の概要は、表15のとおりである。

表15

| 前回答申の指摘事項 |

指摘事項に関する総務省の検討結果の概要 |

1(1は丸囲み数字) 今後、調査事項を見直すに際しては、住宅に関する施策においてどのような「質」を確保すべきかについて留意しつつ、施策の立案者等との間で十分な検討を行う必要がある。 |

1(1は丸囲み数字) 本調査の調査事項の見直しに当たり、従来の調査事項に加え、住宅のソフト面において、どのような「質」を把握する必要があるのかという点に留意しつつ、以下のプロセスにより検討を行った結果、住宅の「質」に関する調査事項として、新規に把握する必要性のある事項は特にないとの結論に至った。

第1段階:要望把握の実施

平成23年6月に、各府省、都道府県及び主要ユーザーから調査事項に係る要望把握を実施し、436件の要望事項を把握した。

第2段階:住宅・土地統計調査に関する研究会等における審議等

「平成25年住宅・土地統計調査に関する研究会」(平成23年9月から24年11月まで6回開催。座長:浅見泰司東京大学大学院工学研究科都市工学専攻教授。オブザーバーとして国土交通省及び東京都も参加)を開催し、上記要望事項等に基づき、調査事項に関する具体の審議を行った。

また、この研究会での審議と並行して、住宅施策の立案者である国土交通省との間で、平成23年11月から24年2月にかけて、上記要望事項等に基づき調査事項の精査を行った。

これらの審議等の結果、住宅の「質」に関して新規に把握すべき調査事項の候補として、風力発電装置や高効率給湯設備の有無等の把握が挙がったが、認知度等の問題から、平成25年調査において把握する必要性は低いとの結論に至った。

|

2(2は丸囲み数字) 住宅・土地に関する施策の企画・立案に際して、住宅の選択に影響を及ぼしている事項を明らかにする必要があると考えられることから、世帯の収入構造等に関する調査事項を追加することについて検討を行う必要がある。 |

2(2は丸囲み数字) 世帯の収入構造等に関する調査事項の追加について、上記1(1は丸囲み数字)の研究会において検討を行った結果、以下の理由により、困難かつ必要性が低いとの結論に至った。

i(iはローマ数字の1)) 当該調査事項は、他の統計調査の結果からみて、調査対象世帯の忌避感が非常に強いものであることから、その追加は、本調査の円滑な実施に大きな影響を与えるおそれがあること。

ii(iiはローマ数字の2)) 当該調査事項は、他の統計調査(全国消費実態調査)において、一定の住宅関連事項(住居の所有関係、敷地面積、建築時期等)とともに把握されており、同調査の調査票情報の二次利用により、収入構造等と居住住宅との関係を分析することが可能であること。

|

3(3は丸囲み数字) 本調査については、実施後に調査世帯の一部に対して住生活総合調査(仮称)が実施される予定となっており、2つの調査の結果が一体的に利用されることとなることから、住生活総合調査(仮称)との関係を整理し、統合すること等の是非及び可否を検討する必要がある。 |

3(3は丸囲み数字) 本調査と住生活総合調査(国土交通省所管の一般統計調査)について、調査の効率的な実施の観点から、両調査の統合や同時実施の可否等について検討を行った結果、以下のとおり、両調査の統合や同時実施については困難であるとの結論に至った。

しかしながら、前回(平成20年)調査と同様、各調査毎に別の時期に調査を実施するものの、国土交通省と連携を図り、実務面での創意工夫(本調査の調査対象名簿等の住生活総合調査における再利用に加え、本調査を実施する際の住生活総合調査の趣旨に係る事前周知、両調査の調査員の共通化等)による調査対象世帯の負担感の軽減や調査の円滑化を図ることとしている。

統合に係る検討状況

平成20年に実施された本調査(調査票甲)の調査事項は調査票4面に40事項、同様に住生活総合調査は調査票8面に98事項と非常に多いことから、調査事項の量を従来のまま統合した場合、記入者負担の大幅増に伴う両調査の結果精度の悪化が懸念されるため、統合に当たっては両調査の既存の調査事項の大幅な削減が必要である。

このため、国土交通省とともに調査事項の削減を検討したが、本調査の調査事項は、住生活関連諸施策の基礎的なデータとして必要最小限のものに限定されており、また、住生活総合調査の既存の調査事項についても、その調査結果が住生活基本法に基づく住生活基本計画(全国計画)(平成23年3月15日閣議決定)及び都道府県計画の指標等に使用されており、施策推進の観点から大幅な削減が困難な状況である。

以上のことから、両調査の統合については困難であるとの結論に至った。

同時実施に係る検討

両調査の同時実施については、以下の点が課題であると考えられた。

i(iはローマ数字の1) 前述のとおり、両調査の調査事項を大幅に削減することは困難であることから、両調査の調査対象となる世帯は、報告者負担が非常に大きくなるため、両調査の回収率の大幅な低下を招かないようにすること

ii(iiはローマ数字の2) 本調査は、約350万世帯(住戸)を対象として、都道府県・市町村の統計主管課経由の調査員調査で実施している一方、住生活総合調査は、本調査の調査対象世帯のうち約10万世帯を対象として、主に都道府県・市町村の住宅主管課経由の調査員調査で実施しており、調査対象の規模や調査方法が異なっているため、二つの調査系統の間で、実査について十分な連携を図る必要があること

こうしたことから、上記課題への対応可能性を検討するため、平成24年7月に、5都府県10市町において本調査に係る試験調査を実施した際に、一部の調査区(120調査区・約2,040住戸の3分の1に当たる40調査区・約680住戸)を住生活総合調査試験調査と同一の調査区(同時実施調査区)とし、実地に検証を行った。

同時実施調査区においては、本調査の調査対象となる17住戸の中から住生活総合調査の調査対象となる12世帯を抽出し、当該世帯に対し、本調査試験調査の調査票(調査票甲)と住生活総合調査試験調査の調査票を同時に配布した。残りの5世帯については、住宅・土地統計調査試験調査の調査票甲のみを配布し、それぞれの調査票回収状況等を比較した。

その結果、回収率については、同時実施調査区において、本調査試験調査の調査票甲のみを配布した世帯(各5世帯)の調査票回収率が83.1%であったのに対し、両調査の調査票を同時に配布した世帯(各12世帯)の調査票回収率が79.8%と3.3%下落した。特に大都市において顕著に表れ、以下のとおり10%以上の差となっている。

・東京都世田谷区:▲12.8% ・東京都荒川区:▲10.0%

・愛知県名古屋市:▲10.4% ・京都府京都市:▲19.7%

また、実査面についても、調査対象世帯により、本調査の調査票のみを配布する場合と本調査と住生活総合調査の両方の調査票を配布する場合があることから、調査票の誤配布が発生しており、調査員の配布作業に混乱が発生した。

以上のことから、両調査の同時実施についても困難であるとの結論に至った。

|

前回答申の指摘事項に関する総務省の検討については、以下のとおり評価する。

(1)住宅の「質」の確保に留意した調査事項の見直しの検討について

各府省、都道府県及び主要ユーザーから調査事項に係る要望把握を実施し、これらの要望事項を踏まえ、「平成25年住宅・土地統計調査に関する研究会」(以下「研究会」という。)において調査事項に関する審議を行うとともに、住宅施策の立案者である国土交通省との間で調査事項の精査を行った。その結果、本調査の平成25年調査において、住宅の「質」に関し、新規に把握する必要性のある事項は特にないとの結論を得たことは、検討結果として妥当と評価する。

(2)世帯の収入構造等に関する調査事項を追加することの検討について

世帯の収入構造等に関する調査事項の追加について、研究会において検討を行った。その結果、当該調査事項に係る調査対象世帯の忌避感やこれを追加した場合の調査実施への影響、他の統計調査の調査票の二次利用による世帯の収入構造等と居住住宅との関係の分析可能性等を勘案すると、当該追加は困難かつ必要性が低いとの結論を得たことは、検討結果として妥当と評価する。

(3)本調査と住生活総合調査とを統合すること等の是非及び可否の検討について

本件課題については、総務省と国土交通省が連携し、かつ、有識者を交えた研究会を設けて検討が行われ、その結果は次のようになっている。

ア 両調査の統合等は行わず、各調査ごとに別の時期に調査を実施する。これは、以下の理由による。

i(iはローマ数字の1)) 両調査の目的及び施策への活用状況に照らせば調査事項の削減が困難である一方、両調査の統合実施をする場合に報告者の負担増とそれによる回収率の低下を防ぐ観点からは調査事項の削減が求められるところ、両者の両立は困難であり、結果的に統合が困難であること。

ii(iiはローマ数字の2))i(iはローマ数字の1))が難しい場合であってもなお、両調査の同時実施の可能性を求め、試験調査を実施したが、大都市等における著しい回収率の低下と、調査票の誤配布等実査上の混乱が生じたこと。

イ 調査対象世帯の負担感及び実査を担当する地方公共団体や調査員の事務負担を軽減するため、次の措置を実施する。

i(iはローマ数字の1)) 本調査を実施する際の住生活総合調査の趣旨等に係る事前周知

ii(iiはローマ数字の2)) 住生活総合調査の調査票の形式の変更(本調査の調査票に倣った用紙規格のA4版への変更や回答方式のマークシート方式の導入及び調査事項の読みやすさなどを勘案したレイアウトへの変更)

この結果については、

・ その検討が関係者の連携の下で有識者も交えた場で行われたものであること、

・ 二つの調査の統合という課題設定が報告者負担の軽減を目指したものであることを踏まえて幅広く可能性を検討した上で導かれたものであること、

・ 結果として導き出された報告者の負担感等の軽減措置の実施が計画されていること

から、妥当と評価する。