府統委第128号

平成26年12月8日

総務大臣

山本 早苗 殿

統計委員会委員長 ![]()

諮問第74号の答申

内航船舶輸送統計調査の変更について

本委員会は、諮問第74号による内航船舶輸送統計調査の変更について審議した結果、下記のとおり結論を得たので、答申する。

記

1 本調査計画の適否

(1)承認の適否

平成26年10月8日付け国総情政第150号により国土交通大臣から申請された「基幹統計調査の変更について(申請)」(以下、「本申請」という。)について審査した結果、以下のとおり、統計法(平成19年法律第53号)第10条各号の各要件のいずれにも適合しているため、「内航船舶輸送統計調査」(基幹統計調査。以下「本調査」という。)の変更を承認して差し支えない。

ただし、以下の「(2)理由等」で指摘した事項については、計画の修正が必要である。

ただし、以下の「(2)理由等」で指摘した事項については、計画の修正が必要である。

(2)理由等

ア 報告を求める者の変更

(ア)変更事項1

本申請では、本調査の内航船舶輸送実績調査票による調査(月次調査。以下「営業用調査」という。)に係る母集団数を、従前の「約780事業者」から「約530事業者」に変更する計画である。

これについては、内航船舶を取り巻く船舶構成や輸送構造の変化を踏まえ、平成25年度に実施した内航船舶輸送統計母集団調査(一般統計調査。5年周期)の結果に基づき、営業用調査の母集団を変更するものである。

上記変更は、母集団情報の整備に当たって、最新の母集団を把握するために実施した調査結果を利用するものであり、当該調査結果は内航海運関係の市場が縮小傾向にあるといった実感に合うものであることや、調査対象事業者について調査対象の範囲の定義(注1)に沿った精査をした結果であることから、適当である。

これについては、内航船舶を取り巻く船舶構成や輸送構造の変化を踏まえ、平成25年度に実施した内航船舶輸送統計母集団調査(一般統計調査。5年周期)の結果に基づき、営業用調査の母集団を変更するものである。

上記変更は、母集団情報の整備に当たって、最新の母集団を把握するために実施した調査結果を利用するものであり、当該調査結果は内航海運関係の市場が縮小傾向にあるといった実感に合うものであることや、調査対象事業者について調査対象の範囲の定義(注1)に沿った精査をした結果であることから、適当である。

(注1)営業用調査の調査対象は、以下のとおりである。

船舶による貨物輸送のうち、次に掲げる輸送を除き、さらに、内航海運業法(昭和27年法律第151号)に規定する内航輸送をする事業を営む者のうち総トン数20トン以上の船舶による輸送を行う者

船舶による貨物輸送のうち、次に掲げる輸送を除き、さらに、内航海運業法(昭和27年法律第151号)に規定する内航輸送をする事業を営む者のうち総トン数20トン以上の船舶による輸送を行う者

ア 港湾内における貨物の輸送(指定港間※の輸送は除く。)

イ 輸送区間の両端又はいずれか一方が港湾でない貨物の輸送

イ 輸送区間の両端又はいずれか一方が港湾でない貨物の輸送

※ 指定港間とは、京浜港については横浜港、川崎港及び東京港、大阪港については、大阪港及び堺港、関門港については下関港、門司港、小倉港及び洞海港に区分した港相互間をいい、門司港、小倉港及び洞海港については従前の港湾区域とする。

(イ)変更事項2

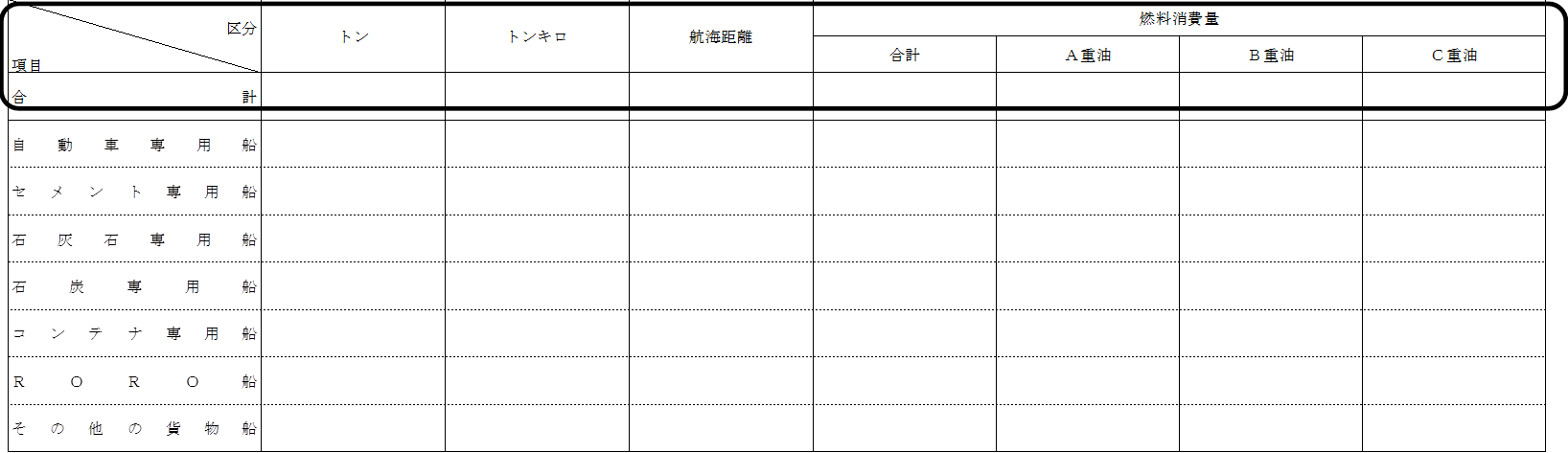

本申請では、本調査の営業用調査の調査対象事業者の選定方法について、母集団数の変更等を踏まえ、図1のとおり、層区分を従前の「44層区分」から「17層区分」に、これに合わせて報告者数を従前の「約200事業者」から「約180事業者」に、それぞれ変更する計画である。

図1 営業用調査の調査対象の選定方法(層区分)の変更

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これについては、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成26年3月25日閣議決定。以下「第2(2はローマ数字)期基本計画」という。)において、内航海運における燃料消費量を把握する統計の精度向上に取り組むことが求められていることを踏まえ、営業用調査において、従前の月間総輸送量に加え、新たに月間総燃料消費量についても目標精度(5%)を設定するとともに、各層において一定の標本数を確保し、より正確な統計を作成するため、層区分の統合を図り、報告者負担にも配慮しつつ、必要な報告者数を定めるものである。

これにより、各層の調査単位数や標本数が過少となっていた従前の層区分で懸念された拡大推計における精度低下が解消され、また、第2(2はローマ数字)期基本計画の指摘に応える標本設計となっていることから、適当である。

これにより、各層の調査単位数や標本数が過少となっていた従前の層区分で懸念された拡大推計における精度低下が解消され、また、第2(2はローマ数字)期基本計画の指摘に応える標本設計となっていることから、適当である。

イ 集計事項の変更

(ア)変更事項1

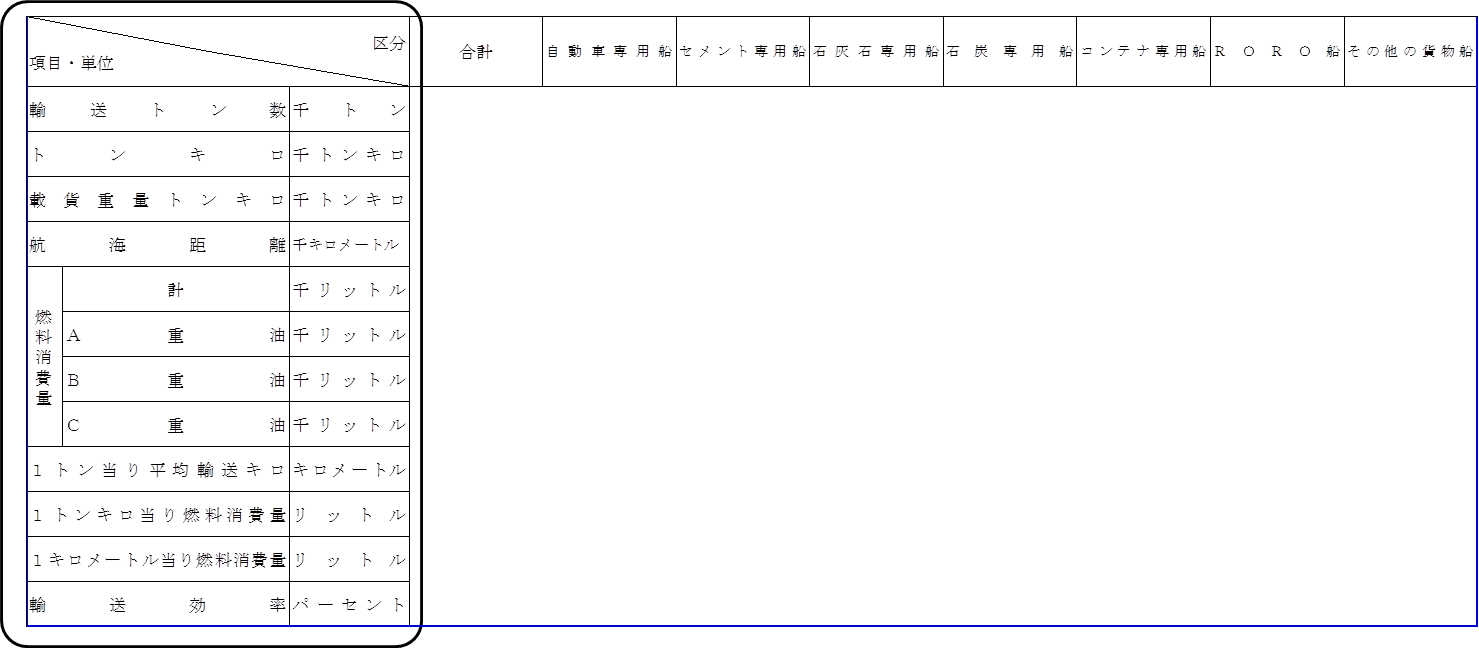

本申請では、本調査の営業用調査結果のうち、年次の集計事項について、新たに「貨物船用途別、油種別燃料消費量」を追加する計画である。

これについては、船種ごとの二酸化炭素排出量の精緻な把握など環境行政における新たなニーズに対応するため、既存の調査事項から得られる情報を活用し、現行の用途別(3区分)(注2)よりも詳細な貨物船用途別(7区分)(注2)の油種別燃料消費量を新たな集計事項として追加し、公表を行うものである。

これについては、船種ごとの二酸化炭素排出量の精緻な把握など環境行政における新たなニーズに対応するため、既存の調査事項から得られる情報を活用し、現行の用途別(3区分)(注2)よりも詳細な貨物船用途別(7区分)(注2)の油種別燃料消費量を新たな集計事項として追加し、公表を行うものである。

(注2)用途別とは、船をその用途により、「貨物船」「油送船」及び「プッシャーバージ又は台船〈だいせん〉」の3区分に分けたものである。貨物船用途別とは、「貨物船」を更に「自動車専用船」「セメント専用船」「石灰石専用船」「石炭専用船」「コンテナ専用船」「RORO船」及び「その他の貨物船」の7区分に分けたものである。

なお、プッシャーバージとは、プッシャー(押船〈おしぶね〉)と呼ばれる小さなボートが、貨物を積むバージ(はしけ)を押すことによって航海する方式の船である。RORO船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーをそのまま運べる船であり、船の前と後ろに出入口があって、トラックが自分で乗り(ロールオン)・降り(ロールオフ)できるようになっている。

なお、プッシャーバージとは、プッシャー(押船〈おしぶね〉)と呼ばれる小さなボートが、貨物を積むバージ(はしけ)を押すことによって航海する方式の船である。RORO船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーをそのまま運べる船であり、船の前と後ろに出入口があって、トラックが自分で乗り(ロールオン)・降り(ロールオフ)できるようになっている。

これは、前述ア(イ)の変更により、内航海運における燃料消費量を把握する統計の精度向上が期待されるため、既存の調査事項を活用し、集計表の充実化を図るものであり、報告者に新たな負担を課すことなく、新たな行政ニーズに応えるものであることから、おおむね適当である。

ただし、統計利用者の利便性を図る観点から、追加する集計表について、現在公表している燃料消費量に係る集計表にある「輸送効率」等の集計事項を、今回追加を計画している集計表において集計事項として追加する必要があることを指摘する(図2参照)。

ただし、統計利用者の利便性を図る観点から、追加する集計表について、現在公表している燃料消費量に係る集計表にある「輸送効率」等の集計事項を、今回追加を計画している集計表において集計事項として追加する必要があることを指摘する(図2参照)。

| 申請案 |  |

|---|---|

| 統計委員会修正案 |  |

(イ)変更事項2

本申請では、本調査の営業用調査及び自家用船舶輸送実績調査票による調査(年次調査。以下「自家用調査」という。)の月報及び年報に係る集計事項のうち、品目別区分について、図3のとおり、細分又は統合を行う計画である。

これについては、第2(2はローマ数字)期基本計画において、物流の効率化を輸送モード(注3)横断的に評価するため、輸送貨物品目分類の統一を行うことが求められていることを踏まえ、国土交通省において検討された、本調査、港湾調査及び自動車輸送統計調査(いずれも国土交通省が所管する基幹統計調査)における輸送貨物の品目分類の見直し結果を基に、本調査の品目別区分の細分又は統合を行うものである。

なお、鉄鉱石と統合する品目である硫化鉱は、港湾調査及び自動車輸送統計調査において細分して把握されていないことや、その輸送量は本調査結果によると対鉄鉱石で約0.2%(注4)程度しかないことから、統合するものであり、行政ニーズ等を確認した結果、特段支障がないことが確認されている。

| 【変更前】 | 【変更後】 | |

|---|---|---|

| 輸送用機械 | 輸送用機械 | |

| 輸送用機械部品 | ||

| LPG及びその他のガス | LPG(液化石油ガス) | |

| その他のガス | ||

| その他の特種品 | 再利用資材 | |

| 動植物性製造飼肥料 | ||

| 廃棄物 | ||

| 廃土砂 | ||

| 輸送用容器 | ||

| 取合せ品 | ||

| 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | |

| 硫化鉱 |

これについては、第2(2はローマ数字)期基本計画において、物流の効率化を輸送モード(注3)横断的に評価するため、輸送貨物品目分類の統一を行うことが求められていることを踏まえ、国土交通省において検討された、本調査、港湾調査及び自動車輸送統計調査(いずれも国土交通省が所管する基幹統計調査)における輸送貨物の品目分類の見直し結果を基に、本調査の品目別区分の細分又は統合を行うものである。

(注3)鉄道、船舶、自動車、飛行機などの輸送手段を指す。

これは、第2(2はローマ数字)期基本計画の指摘にある輸送モード横断的な評価に資する3調査相互の比較可能性の向上を図るものであることから、適当である。なお、鉄鉱石と統合する品目である硫化鉱は、港湾調査及び自動車輸送統計調査において細分して把握されていないことや、その輸送量は本調査結果によると対鉄鉱石で約0.2%(注4)程度しかないことから、統合するものであり、行政ニーズ等を確認した結果、特段支障がないことが確認されている。

(注4)平成24年度の品目別輸送量では、鉄鉱石が219万8千トン、硫化鉱が4千トンである。

2 平成22年4月以降の調査の実施に係る調査計画の変更(軽微変更)時の指摘事項への対応状況

本調査については、平成22年4月以降の調査の実施に係る調査計画の軽微な変更に係る承認(「基幹統計調査の承認について(通知)」(平成21年12月1日付け総政審第457号))時において、総務省から国土交通省に対し、以下の指摘がされている。

(1)母集団の的確な把握について

営業用調査については、統計精度の維持・向上を図るためには各層ごとの母集団を的確に捉えることが必要であるとの指摘がされている。

これについては、前述1(2)ア(ア)に記載のとおり、適当である。

これについては、前述1(2)ア(ア)に記載のとおり、適当である。

(2)調査結果の公表早期化について

申請負担軽減対策(平成9年2月10日閣議決定)において、原則として、全ての指定統計(現在の基幹統計)の第1報の公表を可能な限り早期化し、遅くとも月次調査は60日以内、年次・周期調査は1年以内に公表することとされている。

これを受け、営業用調査の結果については、調査月の翌々月末日までに公表することとされているが、約1か月程度遅延していることから、公表の早期化に向けた取組を一層強化することが必要であるとの指摘がされている。

国土交通省は、調査対象事業者からの調査票回収の遅れが公表遅延の大きな要因となっていることから、調査対象事業者を直接訪問し、調査への理解や協力を求めるなど、督促強化の取組を行っているが、依然として遅延が解消しない状況にある。

このため、国土交通省が調査票の報告の遅延が常態化している事業者に対し、事実関係を確認したところ、以下のことが明らかとなった。

これを受け、営業用調査の結果については、調査月の翌々月末日までに公表することとされているが、約1か月程度遅延していることから、公表の早期化に向けた取組を一層強化することが必要であるとの指摘がされている。

国土交通省は、調査対象事業者からの調査票回収の遅れが公表遅延の大きな要因となっていることから、調査対象事業者を直接訪問し、調査への理解や協力を求めるなど、督促強化の取組を行っているが、依然として遅延が解消しない状況にある。

このため、国土交通省が調査票の報告の遅延が常態化している事業者に対し、事実関係を確認したところ、以下のことが明らかとなった。

1(1は丸の中に数字) 毎月20日が会計締め日であるため、「調査月前月の21日〜調査月当月の20日」及び「調査月当月の21日〜調査月翌月20日」の期間で燃料消費量を把握・計算していること。

2(2は丸の中に数字) 上記1(1は丸の中に数字)から、調査月当月の燃料消費量は、調査月当月の「1〜20日分」と「21〜31日分」の2回に分けて確定する必要があり、「21〜31日分」の燃料消費量については翌月20日以降でないと確定しないこと。

3(3は丸の中に数字) 上記1(1は丸の中に数字)及び2(2は丸の中に数字)から、調査月当月の調査票の提出期限は調査月翌月の7日とされているが、燃料消費量を記入しての報告は調査月翌月20日以降となってしまうこと。

以上のことを踏まえつつ、公表の早期化を図る観点から、国土交通省は、調査対象事業者に対する督促等の更なる取組・強化に努めるとともに、本件変更が適用される平成27年4月調査以降は、公表予定期限までに集計可能な調査票情報を用いて、全体の動向把握に資する一定のトレンドが分かる主要指標の概数等を、公表予定日までに「速報」として公表し、その後速やかに集計表全体を「確報」として公表していくこととしている。

これについては、上記閣議決定の趣旨に沿った対応であり、また、統計利用者のニーズにも応えるものであることから、適当である。

これについては、上記閣議決定の趣旨に沿った対応であり、また、統計利用者のニーズにも応えるものであることから、適当である。

3 オンライン調査の推進

オンライン調査については、報告者負担の軽減や利便性の向上、正確な統計作成など多くのメリットがあることや、第2(2はローマ数字)期基本計画において、統計調査の実施計画を企画する際、オンライン調査を導入している調査はオンラインによる回収率の向上方策について事前に検討することが指摘されていることを踏まえ、オンライン調査の推進にこれまで以上に取り組むことが求められているものと考える。

本調査は、郵送調査、オンライン調査及びファクシミリ調査(郵送により調査票を配布し、ファクシミリにより回収(報告者が送信))によって実施されており、このうち、営業用調査のオンライン調査については利用率が50%前後と一定の利用状況がみられるが、自家用調査のオンライン調査の利用率は0%という状況にある。

自家用調査は実施周期が年次であるものの、調査対象が全数であり、調査対象に対し反復継続的な形で実施されているものであることを考慮すれば、利用実績を上げる余地はあるものと認められる。また、営業用調査についても実施周期が月次であることを踏まえれば、更なる利用率の向上の余地はあるものと認められる。

こうしたことを踏まえ、国土交通省は、従前から実施している以下の1(1は丸の中に数字)〜3(3は丸の中に数字)の取組に加え、新たに4(4は丸の中に数字)〜6(6は丸の中に数字)の取組を実施していくこととしており、これらの取組はオンライン利用率の向上に資するものと考えられることから、適当である。

本調査は、郵送調査、オンライン調査及びファクシミリ調査(郵送により調査票を配布し、ファクシミリにより回収(報告者が送信))によって実施されており、このうち、営業用調査のオンライン調査については利用率が50%前後と一定の利用状況がみられるが、自家用調査のオンライン調査の利用率は0%という状況にある。

自家用調査は実施周期が年次であるものの、調査対象が全数であり、調査対象に対し反復継続的な形で実施されているものであることを考慮すれば、利用実績を上げる余地はあるものと認められる。また、営業用調査についても実施周期が月次であることを踏まえれば、更なる利用率の向上の余地はあるものと認められる。

こうしたことを踏まえ、国土交通省は、従前から実施している以下の1(1は丸の中に数字)〜3(3は丸の中に数字)の取組に加え、新たに4(4は丸の中に数字)〜6(6は丸の中に数字)の取組を実施していくこととしており、これらの取組はオンライン利用率の向上に資するものと考えられることから、適当である。

1(1は丸の中に数字) 調査対象事業者に対する国土交通省オンライン申請システムのリーフレット及びマニュアルの送付

2(2は丸の中に数字) 国土交通省のウェブページにおいて報告者向けにオンライン申請に係る特設ページを設置(特設ページには、国土交通省オンライン申請システムについてのマニュアルやパンフレットを掲載しているほか、e-Govの本調査に係るページへのリンクを貼るなどしている。)

3(3は丸の中に数字) 国土交通省のウェブページにおいてオンライン報告が可能である旨の周知・広報

4(4は丸の中に数字) 国土交通省のウェブページから調査票のダウンロードが可能であり、電子メールによる報告が行える旨の周知・広報

5(5は丸の中に数字) 関係団体に、所属する会員(事業者)に対するオンライン調査の利用促進に関する周知の依頼

6(6は丸の中に数字) 自家用調査の調査実施2か月前に行う調査協力依頼時における電子メールでの報告が可能な旨の案内