災害時優先通信

いわゆる「災害時優先通信」は、災害の救援、復旧や公共の秩序を維持するため、法令に基づき、防災関係等各種機関等に対し、固定電話及び携帯電話の各電気通信事業者が提供しているサービスです。

優先電話の概要

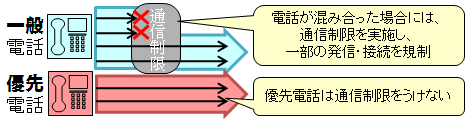

通常、優先電話は、優先電話からの「発信」が「優先」されます。

災害等で電話が混み合うと、発信規制や接続規制といった通信制限(大規模災害時は約90%以上の制限が行われれることがあります)により、通常の電話は被災地からの発信や被災地への接続は制限されますが、優先電話はこうした制限を受けずに発信や接続を行うことができます。

優先電話の利用に関する注意点

優先電話は、あくまで電話を「優先」扱いするものであって、必ずつながることを保証するものではありません。災害時の通信手段については、優先電話のみに頼ることなく、衛星電話、専用線、自営無線等の複数の通信システムの活用とあわせ、防災機関等において適切に確保していただきますようお願いいたします。

また、優先電話からの「発信」は優先扱いされますが、技術的な点から優先電話への「着信」については通常電話と同じ扱いとなります。

優先電話の割り当てを受けた防災機関等においては、いざという時に優先電話を確実に利用できるよう、優先電話となる電話機にシールを貼る等して、関係者への周知を行うとともに、優先電話を発信専用電話として利用いただくことをお勧めします。(優先電話を窓口電話としていたため、災害時に優先電話への着信が殺到し、実質的な利用ができない状態(他の要件で通話中であったり、発信しようと受話器をとると着信電話が繋がってしまったりする)も過去に発生しておりますのでご注意ください。)

よくある質問(FAQ)

- 問:どの電気通信事業者でも利用できますか?

- 多くの固定電話事業者と、全携帯電話事業者で利用可能ですが、一部のIP電話や、衛星電話、個人契約を前提とした電話回線等では利用できません。詳細についてはご利用の電気通信事業者にお問い合わせください。

- 問:優先電話の指定を受けたいのですが?

- 優先電話の利用には電気通信事業者へ事前の申し込みが必要ですが、対象は法令で定める指定機関に限られます。

また、指定対象機関に該当した場合であっても、保有する全ての電話回線が優先電話に割り当てられるわけではなく、法令に定める通信を行うための必要最低限の数に限られます。(電気通信事業者の設備容量等の関係から、新規の優先電話の指定が難しい場合もあります。)

なお、優先電話の指定や運用等は各電気通信事業者で実施していますので、詳細についてはご利用の電気通信事業者にお問い合わせください。

- 問:指定対象機関の中での優先順位はあるのでしょうか?

- 指定対象機関の中での優先順位(クラス分け)は法令上は定めておりません。

- 問:利用料金は必要ですか?

- 一般的には、通常の電話と同様に基本料金及び通話費用等が必要ですが、優先電話の指定に関する料金は必要ありません。なお、法令上の無償提供義務があるわけではありませんので、詳細についてはご利用の電気通信事業者にお問い合わせください。

- 問:公衆電話も災害時につながりやすいと聞いたのですが?

- NTTが設置する公衆電話は、優先電話と同様の扱いとなっているため、通常の電話よりもつながりやすくなっています。

- 問:優先電話に指定されると、災害時の修理・復旧も優先されるのですか?

- 障害復旧も広義の意味の通信の確保に当たりますが、障害復旧の効率性等の観点から必ずしも優先的な復旧ができない場合があります。

関係法令

電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)

| | (重要通信の確保) |

| 第 |

八条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。 |

| 2 |

前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。 |

| 3 |

電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。 |

電気通信事業法施行規則(昭和60年4月1日郵政省令第25号)

| | (緊急に行うことを要する通信) |

| 第 |

五十五条 法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。

| 通信の内容 |

機関等 |

| 一 |

火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 |

|

| (1) | 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間 |

| (2) | 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間 |

|

|

|

| (1) | 警察機関相互間 |

| (2) | 海上保安機関相互間 |

| (3) | 警察機関と海上保安機関との間 |

| (4) | 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間 |

|

| 三 |

国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 |

|

|

| 四 |

天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの |

|

|

| 五 |

気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 |

|

|

| 六 |

水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 |

|

|

|

| | |

| | (業務の停止) |

| 第 |

五十六条 法第八条第二項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

| 一 |

次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。

| イ | 気象機関 |

| ロ | 水防機関 |

| ハ | 消防機関 |

| ニ | 災害救助機関 |

| ホ | 秩序の維持に直接関係がある機関 |

| ヘ | 防衛に直接関係がある機関 |

| ト | 海上の保安に直接関係がある機関 |

| チ | 輸送の確保に直接関係がある機関 |

| リ | 通信役務の提供に直接関係がある機関 |

| ヌ | 電力の供給に直接関係がある機関 |

| ル | 水道の供給に直接関係がある機関 |

| ヲ | ガスの供給に直接関係がある機関 |

| ワ | 選挙管理機関 |

| カ | 新聞社等の機関 |

| ヨ | 金融機関 |

| タ | その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |

|

| 二 |

前号の場合において、停止又は制限される通信は、重要通信を確保するため必要最小限のものでなければならない。 |

|

| | |

| | (重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項) |

| 第 |

五十六条の二 電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。

| 一 |

重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。 |

| 二 |

電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。 |

| 三 |

重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。 |

|

事業用電気通信設備規則(昭和60年4月1日郵政省令第30号)

| | (災害時優先通信の優先的取扱い)【編注:アナログ電話用設備】 |

| 第 |

三十五条の二の二 事業用電気通信回線設備は、次に定めるところにより、法第八条第三項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。以下「災害時優先通信」という。)を優先的に取り扱うことができるものでなければならない。 |

| | 一 災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止することができる機能を有していること。 |

| | 二 災害時優先通信を識別するための信号を付し、及び当該信号により災害時優先通信を識別することができる機能を有していること。 |

| | |

| | (災害時優先通信の優先的取扱い)【編注:ISDN用設備】 |

| 第 |

三十五条の六の二 第三十五条の二の二の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。 |

| | |

| | (災害時優先通信の優先的取扱い)【編注:0AB〜J IP電話用設備】 |

| 第 |

三十五条の十四の二 第三十五条の二の二の規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。 |

| | |

| | (災害時優先通信の優先的取扱い)【編注:携帯電話・PHS用設備】 |

| 第 |

三十五条の二十一 第三十五条の二の二の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。 |

| | |

| | (災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信回線設備)【編注:その他の音声伝送用設備】 |

| 第 |

三十六条の七 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信回線設備について準用する。 |

総務大臣が指定する機関(平成21年3月9日総務省告示第113号)

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十六条第一号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第五百八十四号(重要通信を行う機関を指定する件)は廃止する。

| 分類 |

対象機関 |

| 気象機関 |

気象庁 地震調査研究推進本部 |

| 水防機関 |

内閣府 林野庁 国土交通省 独立行政法人森林総合研究所 独立行政法人土木研究所 独立行政法人建築研究所 独立行政法人水資源機構 財団法人河川情報センター(昭和六十年十月一日に財団法人河川情報センターという名称で設立された法人をいう。) |

| 消防機関 |

総務省 消防庁 東京消防庁 市町村消防本部 消防署 消防団 |

| 災害救助機関 |

国会 内閣官房 内閣府 金融庁 総務省 財務省 文部科学省 文化庁 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 原子力安全・保安院 中小企業庁 国土地理院 環境省 独立行政法人防災科学技術研究所 独立行政法人放射線医学総合研究所 独立行政法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 独立行政法人都市再生機構 都道府県 市町村 日本銀行 日本赤十字社 社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。) 都道府県医師会 郡市区医師会 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に定める病院・診療所 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十一項に定める薬局 社団法人日本透析医会(昭和六十二年七月二十一日に社団法人日本透析医会という名称で設立された法人をいう。) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に定める社会福祉事業を行う者 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条に定める石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所及び同法第二十七条第一項に掲げる石油コンビナート等防災本部 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の許可を受けた者 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条の許可を受けた者 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定による許可を受けて設置された製造所・貯蔵所・取扱所 日本郵政株式会社 郵便事業株式会社 郵便局株式会社 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第六号に定める指定地方公共機関 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条に定める指定行政機関・指定地方行政機関・指定公共機関 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に定める熱供給事業者 社団法人日本熱供給事業協会(平成四年十一月二十日に社団法人日本熱供給事業協会という名称で設立された法人をいう。) 社団法人日本エレベータ協会(昭和二十四年五月六日に社団法人エレベータ協会という名称で設立され、昭和三十六年四月十八日に社団法人日本エレベータ協会という名称に変更された法人をいう。)(その社員(エレベータの保守を業とする法人に限る。)を含むものとする。) |

| 秩序の維持に直接関係がある機関 |

国家公安委員会 警察庁 都道府県公安委員会 方面公安委員会 警視庁 道府県警察本部 道方面本部 警察署 |

| 防衛に直接関係がある機関 |

防衛省 安全保障会議 |

| 海上の保安に直接関係がある機関 |

海上保安庁 |

| 輸送の確保に直接関係がある機関 |

水産庁 国土交通省 独立行政法人水産総合研究センター 独立行政法人海上技術安全研究所 独立行政法人港湾空港技術研究所 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 東日本高速道路株式会社 首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 成田国際空港株式会社 関西国際空港株式会社 中部国際空港株式会社 北海道旅客鉄道株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東海旅客鉄道株式会社 西日本旅客鉄道株式会社 四国旅客鉄道株式会社 九州旅客鉄道株式会社 日本貨物鉄道株式会社 財団法人日本道路交通情報センター(昭和四十五年一月一日に財団法人日本道路交通情報センターという名称で設立された法人をいう。) 日本通運株式会社 |

| 通信役務の提供に直接関係がある機関 |

日本電信電話株式会社 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に定める電気通信事業者(法人に限る。) |

| 電力の供給に直接関係がある機関 |

資源エネルギー庁 電源開発株式会社 北海道電力株式会社 東北電力株式会社 東京電力株式会社 北陸電力株式会社 中部電力株式会社 関西電力株式会社 中国電力株式会社 四国電力株式会社 九州電力株式会社 沖縄電力株式会社 日本原子力発電株式会社 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第四項に定める自家用電気工作物を設置する者 |

| 水道の供給に直接関係がある機関 |

都道府県 市町村 |

| ガスの供給に直接関係がある機関 |

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に定めるガス事業者 財団法人日本ガス協会(昭和二十七年六月七日に財団法人日本ガス協会という名称で設立された法人をいう。) 社団法人日本簡易ガス協会(昭和四十五年十月十二日に社団法人日本簡易ガス協会という名称で設立された法人をいう。) |

| 選挙管理機関 |

中央選挙管理会 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会 |

| 新聞社等の機関 |

政治・経済・文化その他公共的な事項を報道し又は議論することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が一つの題号について八千部以上であるもの)を発行する新聞社 新聞社又は放送事業者にニュースを供給することを主な目的とする通信社 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に定める放送事業者 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に定める有線テレビジョン放送事業者であって自主放送を行う者 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項に定める電気通信役務利用放送事業者(有線役務利用放送を行う者にあっては自主放送を行う者に限る。) |

| 金融機関 |

銀行 信用金庫 信用組合 農林中央金庫 商工組合中央金庫 農業協同組合 農業協同組合連合会であって農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号に規定する事業を行う者 漁業協同組合 労働金庫 |

| その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |

内閣法制局 法務省 最高検察庁 公安調査庁 外務省 裁判所 その他国の機関及び地方公共団体の機関 |

| 注一 |

右の対象機関には、その地方下部機関を含むものとする。 |

| 二 |

右の対象機関には、迅速かつ的確な防災対策を実施するため特に必要な指揮監督責任者を含むものとする。 |

| 三 |

右の対象機関には、当該機関との間で協定又は契約を現に締結している法人(当該協定又は契約に基づき、当該機関に代わって重要通信を行う法人に限る。)を含むものとする。 |

(参考)注3の制定趣旨は、告示中に個別に指定されている重要通信を行う機関(個別指定機関)が、その重要通信を行うことを必要とする業務を外部機関へ委託等した場合に、個別指定機関に代わって当該委託等を受けた機関(受託機関)が重要通信を行うことができるようにするものです。ただしこの場合、通信容量確保の観点から、受託機関を新たな重要通信の対象として単に追加するのではなく、その受託機関へ委託等をしている個別指定機関の重要通信の契約回線の一部を受託機関に割り当て直し(重要通信を代えて行い)、個別指定機関と受託機関との重要通信の総契約回線数の増加させないようにしています。つまり、受託機関に1回線の優先電話を割り当てる場合、個別指定機関の優先電話を1回線減ずることが求められます。

ページトップへ戻る