�v���O���~���O����̍L��I�ȕ��y���i���f��

�`�����e�s���ɂ����Ē��j�I�������ʂ����w���҂̈琬�`

�O�d������ψ���

1. ���f���̊T�v

1.1 ���f���̑S�̊T�v

| ���ƎҖ� | �O�d������ψ��� | |

| ���u���b�N/���؍Z | �i�G���A�j���C |

�i���؍Z�j

��ɐ������쐨���w�Z �ɐ��s���������w�Z �T�R�s���_�ӏ��w�Z �ɉ�s����ψ��� �����s����ψ��� |

| �琬�����^�[�i���C�������^�[�j | ���C�������^�[���F�R�T�� | |

|

���C�������^�[�����F

�@�O�d�����̏��w�Z���@�@22�� �@�O�d�����̏��w�Z���� �P�� �@�O�d�����̏��w�Z�Z�� �Q�� �@�O�d�����̒��w�Z�����@7�� �@�Îs����ψ���@�w���厖�@1�� �@�T�R�s����ψ���@���C���@1�� �@�ɉ�s����ψ���@���C���@1�� |

||

| �琬�����^�[�i�T�u�����^�[�j | �T�u�����^�[���F | |

| �T�u�����^�[�����F | ||

| ���C���� | ���ԁ@20.5���� | |

| �i��������C���ԁj | ���ԁ@0���� | |

| �g�p����E���ށE�c�[�� | ����F�X�N���b�` | |

|

���ށE�c�[���F

�@���S �}�C���h�X�g�[�� EV3 �@�t�B�b�V���[�v���C�Y �R�[�h�EA�E�s���[ �i�C�����V���{�b�g�j |

||

|

�g�p�[���Ƃ��̋A�� |

�iPC/�^�u���b�g�F�䐔�j24�� | �i�A���F���ƎҎ������݁j |

| �u���̎�u�����E���k���Ɗw�N | �̂�u�Ґ��F�R�V�O�� | |

|

�w�N�F

�@�R�N���F�R�R�� �@�S�N���F�U�R�� �@�T�N���F�V�Q�� �@�U�N���F�U�R�� |

||

| �J���L������ |

�i���ԁj�F�P7�D�W����

�@��ɐ������쐨���w�Z �@�ɐ��s���������w�Z �@�T�R�s���_�ӏ��w�Z �@�ɉ�s����ψ��� �@�����s����ψ��� �@�v���O���~���O�t�F�X�e�B�o�� |

�i�P�����������������j

�i�������j�P���ԁ~�R�� �i�������j�Q���ԁ~�R�� �i�P�������j2���ԁ~�P�� �i�P�������j�Q�D�T���ԁ~�P�� �i�P�������j �O�D�U���ԁ~�P���~�R�� �i�P�������j�Q�D�T���ԁ~�P�� |

| �g�p�[���iPC�E�^�u���b�g�j�̋A�� | �i���ƎҎ������݁j | |

(1)�S�̊T�v

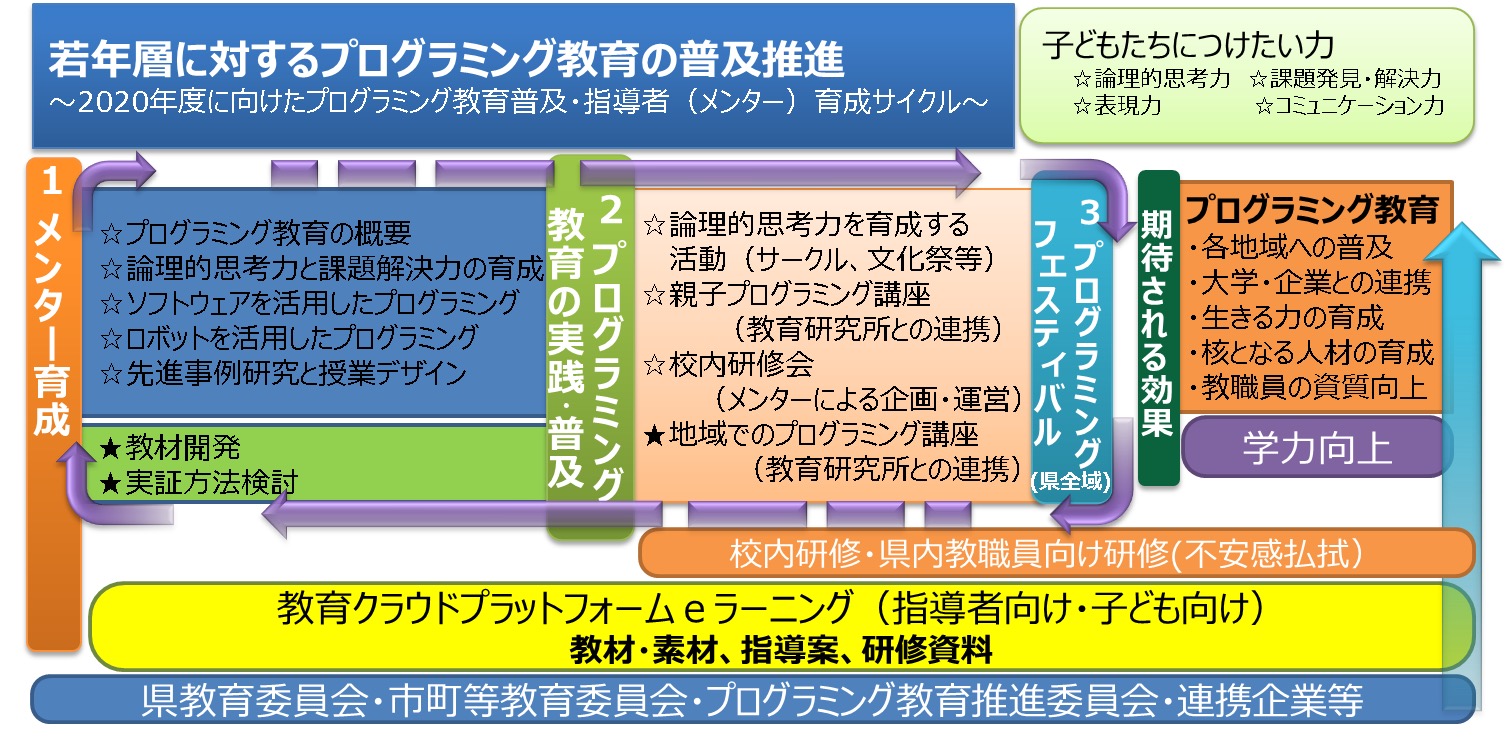

�@�V�w�K�w���v�́i����29�N3�������j�ł́A2020�N�x����A���w�Z�ɂ����Ă��v���O���~���O��������{���Ă������Ƃ�������܂����B���̂��Ƃɔ����A�S���I�Ɏw���҂̈琬��w�����@�A�w�����ނ̊J�����}���ƂȂ��Ă��܂��B

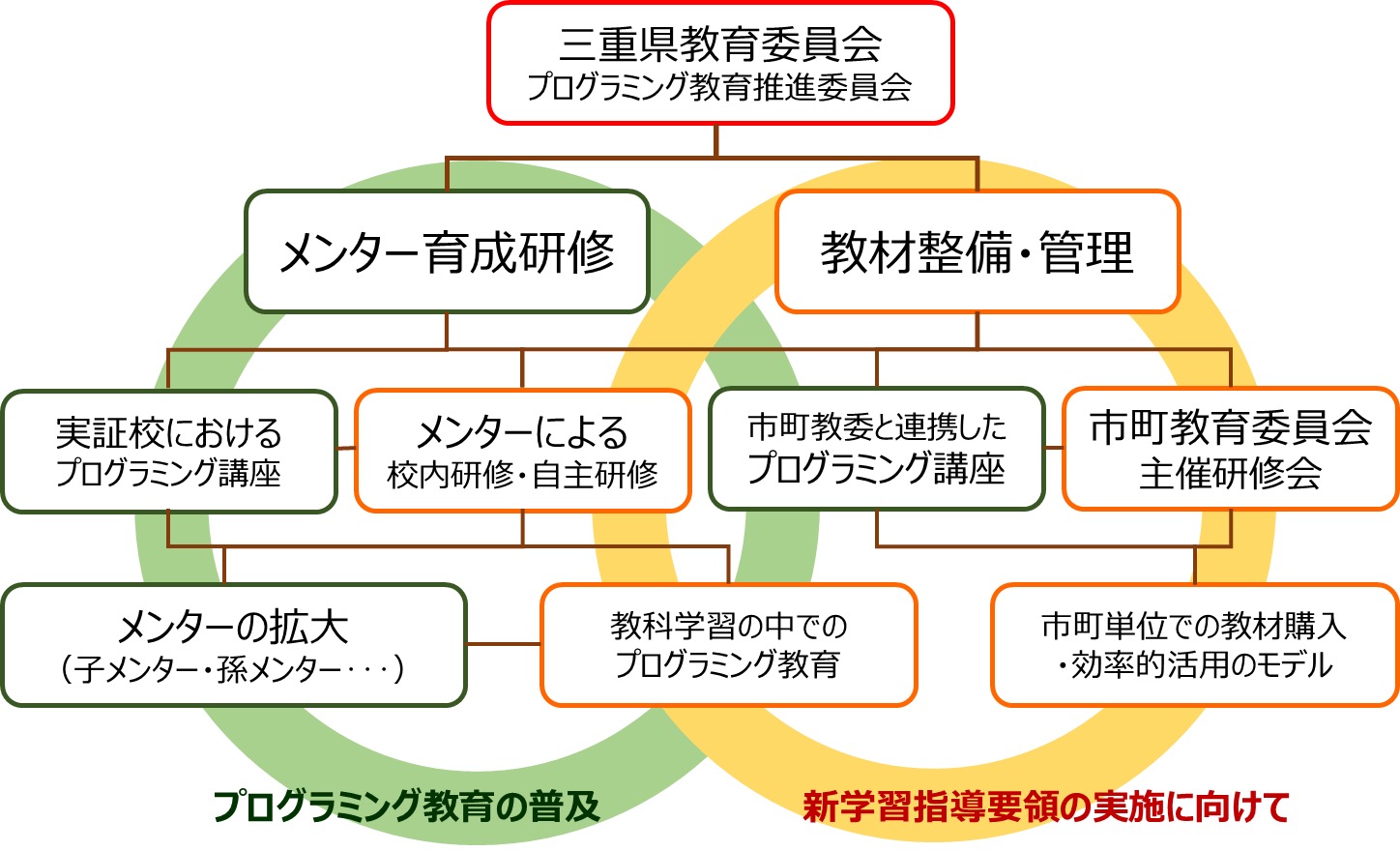

�@�O�d������ψ���ł́A�v���O���~���O��������㐄�i���Ă����w���҂̈琬��}��ƂƂ��ɁA���؍Z���w�肵�A���w�Z�ɂ�������ʓI�ȃv���O���~���O�����i�߂�w�����@��w�����ނ��������邱�Ƃ�ʂ��āA�Z���ԂōL��I�ɕ��y�����郂�f���Â���Ƃ��̎��������Ȃ��܂����B

�@���؎��Ƃ̍Ō�̎��ƂƂ��āA�����e�n��̏��w����ΏۂɁA�l�X�ȃv���O���~���O��̌�����v���O���~���O�t�F�X�e�B�o����12��26���ɊJ�Â��܂����B����́A������ψ���琬���������^�[���w���҂ƂȂ�v���O���~���O�u�������{���邱�ƂŁA�����^�[���݂��Ɏw�����@�ɂ��Č��r����ƂƂ��ɁA�v���O���~���O����̌����S��ւ̕��y���i���˂炢�Ƃ������̂ł��B

�@�{���Ƃ̎��{�ɂ������ẮA�L���ҁA�w�Z�W�ҋy�ь�����ψ�����ǐE������Ȃ�v���O���~���O���琄�i�ψ����ݒu���A���Ƃ̐i���Ǘ��y�у����^�[�ւ̎x���������Ȃ��܂����B

�܂��A�e�s������ψ�����ƂȂǂƐϋɓI�ɘA�g��}��A�����^�[�琬�𑣐i�����邱�ƂƂ��܂����B

�@����̎��Ƃł́A�ȉ��̓_�ɂ��Ď��������Ȃ��܂����B

- �琬���������^�[�������Z�y�я����Z�̋��E���A�s������ψ���̎�g�ɑ��āA�ǂ̂悤�Ȗ������ʂ������Ƃ��\���Ƃ������Ƃɂ��āi�v���O���~���O�w���҈琬�T�C�N���j

- ������ψ���^�c����T�C�g�u���C�t�H�[�����f���v�₅���[�j���O�V�X�e�������p���������I�E���ʓI�ȃ����^�[�琬���C�̎��{�݂̍���ɂ���

- �n��̐l�ނ��ƂƘA�g���������\�ȃv���O���~���O����ɂ���

1.2 ���{�̐�

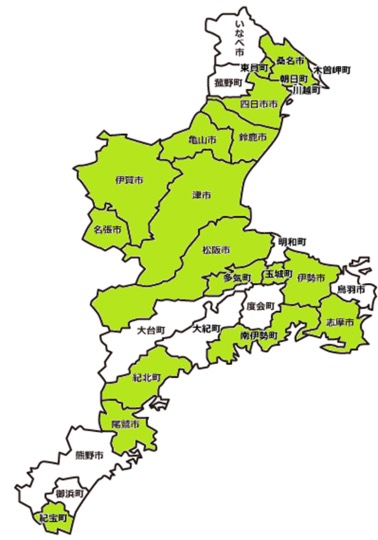

1.2.1 �̐��}

1.2.2 ���؍Z�A����ψ���A���O���c�̂Ƃ̘A�g�ɂ���

(1)�v���O���~���O���琄�i�ψ���̐ݒu

�v���O���~���O���琄�i�ψ���𒆐S�Ƃ����v���O���~���O����̕��y���i�̐����\�z���A�ψ�����ȉ��̂Ƃ���J�Â��܂����B

| ���� | �y�ы��c���� | |

| �P |

5��15���i���j

16:30����17:00�܂� |

�y�����z

�P�@�u��N�w�ɑ���v���O���~���O����̕��y���i�v���؎��Ƃ̊T�v �y���c�����z �P�@�v���O���~���O���琄�i�ψ���K��ɂ��� �Q�@�v���O���~���O�w���ҁi�����^�[�j�琬���C���{�ɂ��� �R�@���؍Z�̑I�o�ɂ��� |

| �Q |

12��26���i�j

16:00����17:00�܂� |

�y���c�����z

�P�@�v���O���~���O�t�F�X�e�B�o�����{�ɂ��� �Q�@�����^�[�琬���C�ɂ��� �R�@���؍Z�ł̎�g�ɂ��� �S�@����30�N�x�̎�g�ɂ��� |

| �����[���y�ь�����ψ���^�c����T�C�g�u���C�t�H�[�����f���v�ɂ��A�����A�i������A��L�������Ȃ��܂����B | ||

(2)�e�s������ψ���Ƃ̘A�g

������ψ�����ǐE��������29�s������ψ������K�₵�A�{���Ƃɂ��Ă̐����A���c�����������ŁA����29�s������ψ���ɑ��Ď�u�҂̐��E�˗��������Ȃ��܂����B

1.3 ���{�X�P�W���[��

(1)�����^�[�琬���C���{�X�P�W���[��

| �� | ���@�e |

| 6�� | ��1���^�[�琬���C�̎��{�i�v���O���~���O����̊T�v�ɂ��ā@���j |

| 7�� | ��2���^�[�琬���C�̎��{�i���{�b�g����p�����v���O���~���O����ɂ��āj |

| 8�� |

��3���^�[�琬���C�̎��{�i�w�K�w���Ă̍쐬�E�����j

��4���^�[�琬���C�̎��{�i�w�K�w���Ă̍쐬�E�����j |

| 10�� | ��5���^�[�琬���C�̎��{�i�v���O���~���O����̌��J�u���j |

| 12�� | ��6���^�[�琬���C�̎��{�i�v���O���~���O�t�F�X�e�B�o���j |

(2)���؍Z���ɂ�������J�u���X�P�W���[��

| �� | ���@�e |

| �W�� |

�ɉ�s����ψ���ƘA�g�����v���O���~���O�u��

�ɐ��s���������w�Z�ɂ�����v���O���~���O�u���i��1��j |

| 10�� |

�ɐ��s���������w�Z�ɂ�����v���O���~���O�u���i��2��j

��ɐ������쐨���w�Z�ɂ�����v���O���~���O�u���i��1��j ��ɐ������쐨���w�Z�ɂ�����v���O���~���O�u���i��Q��j ��ɐ������쐨���w�Z�ɂ�����v���O���~���O�u���i��R��j |

| 11�� |

�ɐ��s���������w�Z�ɂ�����v���O���~���O�u���i��3��j

�T�R�s���_�ӏ��w�Z�ɂ�����v���O���~���O�u�� �����s����ψ���ƘA�g�����v���O���~���O�u�� |

2. �����^�[�̈琬

2.1 �琬�����^�[�T�v

�����^�[�琬���C�̎�u�Ώێ҂��������w�Z�A���w�Z�����y�юs������ψ�����ǂɂ����ăv���O���~���O����y���i���Ă������Ƃ���ғ��Ƃ��A�O�d�������ׂĂ̎s������ψ���ɑ��āA��s��������2��1�g���x�A�S24���Ƃ��Ď�u�҂̐��E���˗����܂����B���ʓI�ɂ́A�O�d����17�s������ψ����\�萔�������E������A35���̃����^�[���琬���邱�ƂƂȂ�܂����B

2.2 �����^�[�̕�W

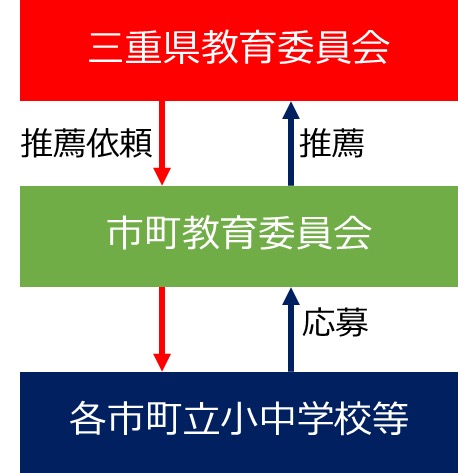

�����^�[��W�̗���́A�ȉ��̂Ƃ���ł��i����29�N4���`5���j

�P�@������ψ���́A�u�����^�[�琬���C�v�@���{�v�����쐬���A�e�s������ψ���ɑ��Ď�u�҂̐��E���˗�

�Q�@�e�s������ψ���́A���ǂ��鏬���w�Z�֎�u�҂�����

�R�@�e�����w�Z�́A�s������ψ���ɑ��ĉ���

�S�@�e�s������ψ���́A������ψ���ɑ��āA��u�҂𐄑E

�����^�[�琬���C��u�ғ���͎��̂Ƃ���ł��B

- ���w�Z���@�F22��

- ���w�Z���@�F7��

- ���w�Z�����F1��

- ���w�Z�Z���F2��

- �s������ψ���w���厖���F3��

2.3 �琬���C

2.3.1 ���C�v���O�����T�v

(1)�����^�[�琬���C�̎��{�ꏊ

- �琬���C���{�ꏊ�F�O�d����������Z���^�[�@��瓏����ё��ړI�z�[��

- �v���O���~���O����Ɋւ�����J�u���F��ɐ������쐨���w�Z

(2)���C�v���O�����̊T�v

| ���{�� | �u�t | �T�v |

|

6��15��

�i5���ԁj |

�ޗǏ��q��w�@�����@��J�@����

�O�d��w�@���_�����@�����@�� ������ψ�����ǐE�� |

|

|

7��30��

�i5���ԁj |

�O�d��w�@���_�����@�����@��

���[�j���O�V�X�e���C���X�g���N�^�[ |

|

|

8��8��

�i3���ԁj |

�ޗǏ��q��w�@�����@��J�@���� |

|

|

8��21��

�i3���ԁj |

�ޗǏ��q��w�@�����@��J�@���� |

|

|

12��11��

�i2���ԁj |

�����^�[�琬���C��u�� |

|

|

12��26��

(2.5����) |

�����^�[�琬���C��u�� |

|

(3)���C�ɂ���������

- �O�d����������Z���^�[���{�F1�W.5����

- ��ɐ������쐨���w�Z�ɂ�������J�u���F2����

(4)�����^�[�琬���C�̗l�q

|

|

|

|

|

|

(5)�K�n����͂���d�g�݁E�H�v

������ψ�����ǂ��^�c����T�C�g�u���C�t�H�[�����f���v�����p���A�����ǂ���̎����A������у����^�[�Ԃ̏�L�������ɍs����悤�Ɏx�����܂����B

2.3.2 ���C����

�����^�[�琬���C�Ŏg�p�������ނ́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B

3. ���؍u���̎��{

3.1 �u���̊T�v�y�їl�q

(1)�ɉ�s����ψ���ƘA�g�����v���O���~���O�u��

- ���F�n�C�g�s�A�ɉ�

- �˂炢

�ɉ�s����ψ���ƘA�g���A�v���O���~���O�̑̌�������ʂ��āA�_���I�ɍl����͂̈琬��ڎw���܂����B

- �I�o�܂��͕�W���@

������ψ����ɉ�s����ψ����ʂ��A�ɉ�s���̑S�Ă̏��w�Z�ɑ��ĎQ���҂���܂����B�I�o���@�ɂ��ẮA�撅���Ƃ��܂����B

- �Q�������̊w�N�F�ɉ�s���̏��w�Z�S�E�T�E�U�N��

- �Q���l���F�Q�R�l

| ���{���� | ���e | �u���i�s�S���҂̑����i�l���j |

|

8��26���i�y�j

9:30����11:50�܂� |

���{�b�g���ށi���S�@�}�C���h�X�g�[��EV3�j�����p�����v���O���~���O�̌��u�� |

�琬�����^�[

|

�E�u���̗l�q

|

|

|

(2)�ɐ��s���������w�Z�i���؍Z�j�Ŏ��{�����v���O���~���O�u��

- ���F�ɐ��s���������w�Z�@�����`���[��

- �˂炢

�q�ǂ������̃v���O���~���O�I�v�l�����߂�ƂƂ��ɁA�V�w�K�w���v�̖̂{�i���{�Ɍ����Ă̎w�����e�̌����������Ȃ��@��Ƃ��܂����B

- �I�o�܂��͕�W���@

�v���O���~���O�u���Ɋւ���`���V���S�E�T�E�U�N���ɔz�z���Q���҂���܂����B

- �Q�������̊w�N�F�S�E�T�E�U�N��

- �Q���l���F�e��Q�S�l

| ���{���� | ���e | �u���i�s�S���҂̑����i�l���j |

|

8��29���i�j

13:00����15:00�܂� |

|

�琬�����^�[

|

|

10��13���i���j

15:00����16:30�܂� |

|

�琬�����^�[

|

| 11��23���i�j |

|

�琬�����^�[

|

�E�u���̗l�q

|

|

|

(3)�T�R�s���_�ӏ��w�Z�i���؍Z�j�Ŏ��{�����v���O���~���O�u��

- ���F�T�R�s���_�ӏ��w�Z�@����

- �˂炢

�q�ǂ������̃v���O���~���O�I�v�l�����߂�ƂƂ��ɁA�V�w�K�w���v�̖̂{�i���{�Ɍ����Ă̎w�����e�̌����������Ȃ��@��Ƃ��܂����B

- �I�o�܂��͕�W���@

�w�Z�����Ղɂ����Đݒ肷��v���O���~���O�u���̓��e���R�E�S�E�T�E�U�N���ɐ������Q���҂���܂����B

- �Q�������̊w�N�F3�E�S�E�T�E�U�N��

- �Q���l���F�P���i�S�S�l�j�A�Q���i�Q�P�l�j

| ���{���� | ���e | �u���i�s�S���҂̑����i�l���j |

|

11��5���i���j

8:35����10:00�܂� |

�S�E�T�E�U�N����ΏۂɁAHour of code�i�}�C���N���t�g�̃L�����N�^�[���w�����ꂽ�Ƃ���ɓ������j���g�����v���O���~���O��̌� |

�琬�����^�[

|

|

11��5���i���j

10:10����11:30�܂� |

�R�E�S�E�T�E�U�N��ΏۂɁA���S�@�}�C���h�X�g�[��EV3���g�����v���O���~���O��̌��i�J���[�Z���T�[���g�����v���O���~���O���w�ԁj |

�琬�����^�[

|

�E�u���̗l�q

|

|

|

(4)�����s����ψ���ƘA�g�����v���O���~���O�u��

- ���F�����s����Z���^�[

- �˂炢

�{�u���́A�v���O���~���O�u���ł̑̌���ʂ��āA�q�ǂ������̘_���I�v�l�͂̈琬�ɂ��Ď��H�I�ɍl�����Ƃ��܂����B

- �I�o�܂��͕�W���@

�v���O���~���O�u���Ɋւ���`���V�𖼒��s���̏��w�Z�R�E�S�E�T�E�U�N���ɔz�z���Q���҂���܂����B���命���̏ꍇ�ɂ́A���I�������Ȃ��Q�����������肵�܂����B

- �Q�������̊w�N�F�R�E�S�E�T�E�U�N��

- �Q���l���F90�l�i�R�O�l�~3��j

| ���{���� | ���e | �u���i�s�S���҂̑����i�l���j |

|

11��25���i�y�j

9:30����10:10�܂� |

�u�����v�菇���g������b�I�ȃv���O���~���O��̌�

|

�琬�����^�[

|

|

11��25���i�y�j

10:20����11:00�܂� |

||

|

11��25���i�y�j

11:10����11:50�܂� |

�E�u���̗l�q

|

|

|

(5)��ɐ������쐨���w�Z�i���؍Z�j�Ŏ��{�����v���O���~���O�u��

- ���F��ɐ������쐨���w�Z�@�̈��

- �˂炢

�q�ǂ������̃v���O���~���O�I�v�l�����߂�ƂƂ��ɁA�V�w�K�w���v�̖̂{�i���{�Ɍ����Ă̎w�����e�̌����������Ȃ��@��Ƃ��܂����B�Ȃ��A��1�� 12��11���i���j�́A�����^�[�琬���C�ƌ��˂Ď��{���܂����B

- �I�o�܂��͕�W���@

�v���O���~���O�u���Ɋւ�����e��S�Z�W��Ń����^�[�����������A�Q���҂���܂����B

- �Q�������̊w�N�F�T�E�U�N��

- �Q���l���F�e��Q�S�l

| ���{���� | ���e | �u���i�s�S���҂̑����i�l���j |

|

12��11���i���j

14:40����15:40�܂� |

�p�[�c��g�ݍ��킹�ē��������C�����V���{�b�g��p���Ċ�b�I�ȃv���O���~���O���w�� |

�琬�����^�[

|

|

12��14���i�j

13:30����14:30�܂� |

���S�@�}�C���h�X�g�[��EV3��p���āu�����v�菇���g������b�I�ȃv���O���~���O���w�� |

�琬�����^�[

|

|

12��18���i���j

14:40����15:40�܂� |

���S�@�}�C���h�X�g�[��EV3��p���āu��p���̎�����܂���Č��̈ʒu�ɖ߂�v�ۑ�Ɏ��g�� |

�琬�����^�[

|

�E�u���̗l�q

|

|

|

3.2 �v���O���~���O�t�F�X�e�B�o��

(�P)�v���O���~���O�t�F�X�e�B�o���̊T�v

- ���F�O�d����������Z���^�[�@���ړI�z�[��

- �˂炢

�����^�[�琬���C�����˂Ď��{������̂Ƃ��A�����^�[���O���[�v�ʂɊe��̃v���O���~���O�̑̌��u�[�X��S�����邱�ƂŁA�݂��Ɏw�����@�ɂ��Č��r����@��Ƃ��܂����B

�S�����̏��w����Ώۂɂ��ĎQ���҂��W���A�l�X�ȃv���O���~���O��̌��ł���悤�ɂ��邱�ƂŁA�����ւ̃v���O���~���O����̕��y���˂炢�Ƃ��܂����B

- �I�o�܂��͕�W���@

�O�d�����̑S�Ă̏��w�Z�֎Q���҂���܂����B�I�o���@�ɂ��ẮA�撅���Ƃ��܂����B

- �Q�������̊w�N�F�S�E�T�E�U�N��

- �Q���l���F�S�W�l

| ���{���� | ���e | �u���i�s�S���҂̑����i�l���j |

|

12��26���i�j

13:00����15:40�܂� |

�v���O���~���O�u��1

|

�琬�����^�[

|

�i�Q�j�̌��u�[�X�Ŏg�p��������

| ���ޖ� | �u���i�s�S���҂̑����i�l���j | ���l |

| ���S �}�C���h�X�g�[���d�u�R |

�琬�����^�[

|

�̌��u�[�X�̍u���^�c�́A���C�������^�[�������Ȃ��܂����B���̑��̃����^�[�́A�����̊����x���Ɍg���܂����B

|

| �X�N���b�` |

�琬�����^�[

|

|

| �A�[�e�b�N���{ |

������ψ���C���i�P�l�j

�A�g��Ɓi4�l�j |

|

| �s�����L�[ |

�琬�����^�[

|

|

| �A���[ �I�u �R�[�h |

�琬�����^�[

|

�i�R�j�v���O���~���O�t�F�X�e�B�o���̗l�q

|

|

|

|

|

|

3.3 ���f�B�A�f��

| ���{�� | �f�ړ��e | �f�ڃ��f�B�A | �摜 | |

| �P | 8��26���i�y�j | �u�ł���I�킩��I�v���O���~���O�v in �ɉ�s |

�ɉ�s�P�[�u��

�e���r |

�i�������j |

| �Q | 11��25���i�y�j |

�v���O���~���O�̌��u���`���{�b�g�������������`

�F�����s |

�����V�� | �i�������j |

| �R | 12��11���i���j | ���؍Z�i��ɐ������쐨���w�Z�j�ɂ�����v���O���~���O�u�� | �����V�� | �i�������j |

3.4 �Q���҂̐�

3.4.1 �����E���k�̐�

(1)�v���O���~���O������Ă݂Ċ��������Ƃɂ���

- ���낢��ȃ��{�b�g�Ńv���O���~���O���ł���悤�ɂȂ肽���ł��B

- ���낢��ȉۑ�ɒ��킷��̂��y�����������A���X�ۑ肪�N���A�ł��Ċy���������B�����Ɠ���ۑ������Ă݂����B

- �v���O���~���O�ɂ͉��ʂ���g����������̂ŁA�����ƂÂ��Ă݂����ł��B

- �v���O���~���O�������Ƃ��āA���{�b�g�����R�ɓ�������悤�ɂȂ肽���B

- ���{�b�g�ɑ����A���G�ȓ������ł���悤�Ƀv���O���~���O�����Ă݂����B

(2)���X�̐�����w�Z�Ńv���O���~���O���g���čH�v�������Ǝv������

- �R���s���[�^�������Ǝ��R�ɑ��삵�ă��{�b�g����肽���B

- �w�Z�Ńp�\�R�����g�����Ƃ���������A�p�\�R�����g���Ď����ŃQ�[��������Ă݂������A���낢�����Ă݂����B

- �����ōl���āA���̒ʂ�ɓ����̂��y�����B�킩��Ȃ��������ɂ悭�l����̂��y�����B

(3)�v���O���~���O�u�����āA�Q�[����A�v���ɂ���

- �Q�[����A�v���͊y�ɂł���Ǝv���Ă������ǁA������Ƃ�������܂����B

- �����Ńv���O���~���O�������Ă݂����Ǝv���悤�ɂȂ����B

(4)���̑�

- �����ɓ��������킸�ɂĂ��˂��ɋ����Ă��ꂽ�̂ł悩�����B

- �l����̂��y�����������A�F�����Ƌ��͂��Ď��g�߂����Ƃ��y���������B

3.4.2 �����^�[�̐�

- �v���O���~���O����̂˂炢��w�����ׂ����e�𗝉��ł������ƂŁA�w����ʂ���̓I�ɃC���[�W�ł���悤�ɂȂ����B���ۂɎw���ɓ�����C�q�ǂ������������I�Ɋw�ԏ�ʂ��Ӑ}�I�ɂ��邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�v���O���~���O���w����̂ł͂Ȃ��C�v���O���~���O�ʼn����w����̂��Ƃ������_�Ŏ��Ƃ��l���邱�Ƃ��ł����B�������c��̒��ł����C���e���җ����C����̃v���O���~���O����Ɋւ��錤�C�̕����������߂��ł̗ǂ��q���g�ƂȂ����B

- ���C����܂ŁA�X�N���b�`�Ȃǂ̊w�K�p�v���O���~���O�\�t�g����������Ƃ��Ȃ������̂ŁA���C�Ŏ�����G��Ȃ���˂炢��g������m�邱�Ƃ��ł����B�v���O���~���O�w�K������ے��ɓ��������ƕ������Ƃ��́A�R���s���[�^����̊w�K�̂��Ƃ��Ǝv���Ă����̂ŁA�v���O�������̂��̂����łȂ��A�v�l�͂��琬����Ƃ����ړI��m�邱�Ƃ��ł��āA�����̍l����w������ۂ̌�����Ȃ��Ȃ����B

- ����A���w�Z�w�K�w���v�̂̊��S���{�Ɍ����āA�s����ψ�����ǎw���厖�Ƃ��āA�e���w�Z�ւ̎w���E�������s���ɂ������āA�v���O���~���O����̊T�O��v���O���~���O�I�v�l�A�p�\�R�����g��Ȃ��v���O���~���O�ɂ��Ă悭�����ł����B�܂��A�\�t�g�E�F�A��{�b�g�����p�������H���̌����邱�Ƃ��ł��A����̎w���E�����ɖ𗧂����B����ɁA���̃����^�[�ƈꏏ�Ƀv���O���~���O������{�Ɍ������w���Ă̍쐬���A����ɐ��������Ƃ��ł�����̂ƂȂ����B

3.4.3 ���؍Z�̐搶�E�ی�҂̐�

(1)���؍Z�̐搶

- ���{�b�g�����ۂɑ��삵�A�������m���߂Ȃ���s�����Ƃ͂ƂĂ�������₷���Ă����ȂƎv���܂����B

- �ƂĂ����ɂȂ�܂����B�v���O���~���O�ɂ��ďڂ����m�邱�Ƃ��ł��Ă悩�����B

- �w�Z�ɂ���Ă��Ȃ��g�ɉ��x�����o��̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B

- ���t�̎w���͂�����K�v�ɂȂ��Ă���Ɗ����܂����B

- ������v���O���~���O���L�����Ă����悢�Ǝv���܂����B����A�������������̂ŁA���ڂ��������Ă��������Ǝv���܂����B

(2)�ی��

- �v���O���~���O���炪�w�Z�Ŏn�܂�ƕ����A�ǂ�Ȃ��̂������炸�A�m�肽���Ǝv���A�e�q�ŎQ�����܂����B���{�b�g��^�u���b�g���g�����u���ŁA�q�ǂ����y�������ł����B�V�т̒�����w�ׂ�v���O���~���O�u���Ƃ��Ď��g��ł��炦��̂́A�ƂĂ������Ǝv���܂����B�y���������ł��B

- �w�K�w���v�̂��ς��A��ς��Ǝv���܂����A�w�Z�̎��ƒ��Ńv���O���~���O���n�܂�̂͊y���݂ł��B�ǂ̂悤�ȃJ���L�������Ŏn�߂�̂��C�ɂ͂Ȃ�܂����A����̍u���̂悤�Ɏq�ǂ����y���݂Ȃ�����g�߂���ƂɊ��҂��܂��B�v���O���~���O���ĉ��H�Ƒ��q�ɕ����ꕪ���炸�Q�����܂������A���q���ƂĂ��y�������ɎQ�����Ă��܂����B

- 3�l�P�g�Ń`�[���Ŏ��g�ނ��ƂŁA�b�������Ȃ��狦�͂��čl���Đi�߂���Ƃ��낪�ǂ������Ǝv���܂��B

- �v���O���~���O�Ƃ͌X�ŃX�L�����グ����̂Ƃ������C���[�W�ł������A����Љ�ł̓O���[�v�ł̋������A���͑̌��Ƃ��������̂��厖�Ȃ̂�������܂���B�����Z���̂悤�ɌX�ł̊w�K�ƃO���[�v�����̏ꂪ�����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B�����A�K�C�����邱�Ƃɂ���āA�q�ǂ��̊w�K���Ԃ�������̂��A���̋��Ȃ̊w�K���Ԃ����̂��Ƃ������^��͑傫���ł��B

- �e�̐���Ńv���O���~���O�ƌ����x�[�V�b�N�AACCESS�Ȃǖ��ߕ��ō����̂��Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�����̍u��������l�������ς��Ǝv���܂����B����̍��������܂��B

3.4.4 ���؍Z�Z���搶�E����ψ���̐�

(1)���؍Z�����������R�ɂ���

- ����̃v���O���~���O����݂̍���������肽���B

- ���ꂩ��̏�Љ���čs���q�ǂ������̎v�l�\�͂ƑΉ��\�͂�L�������B

- ��b��{�����łȂ��A��̓I�ɋ����I�ɂ��낢��Ȍo����[�߂邱�ƂŊw�Ԋ������d�����Ă���B���̂��߂̂P�̊w�ѕ��ł���ƍl�����B

(2)�����E���k�̗l�q�ŋC�Â������ƁA������������

- �唼�̎�������̓I�Ɏ��g�݁A�����I�Ɋ����ł����B�v���O���~���O�Ŏv�l���邱�Ƃ͊y���߂邱�Ƃɉ����āu�����A��ꂽ�v�Ƃ����Ԃ₫���ł邮�炢�A�����������Ƃ������ς�����̂��Ɗ������v�����B

(3)�����E���k�̈�ۓI�������G�s�\�[�h�⊴�z

- �����ɖO���Ă��܂��������A�Ō�܂ŋ����������W�����ĉۑ�����Ȃ��A�ŏI�I�ɂ́A��ԁA�����ۑ�������ł��Ă����B

(4)���w�Z����ɂ�����v���O���~���O����K�C���Ɋւ���

- �w���̕��@�́A�q�ǂ�����������w�Ԃ��Ƃ�O��ɂ����J���L���������쐬���Ă������ƁB

- �w���҂́A������̂łȂ��A�w�т��x�����Ă������ƁB

- �Œ���ɋ����邱�Ƃ�������ƂƂ炦�Ă������ƁB

- �w���҂��R���g���[�����悤�Ƃ���ƁA�������v�l����p�͌����Ȃ��Ȃ�̂ŋ����̊w�K�����E�ł����A�v���O���~���O����𐄐i����Ӗ����Ȃ��Ȃ�B

4. �A���P�[�g����

4.1 �����E���k

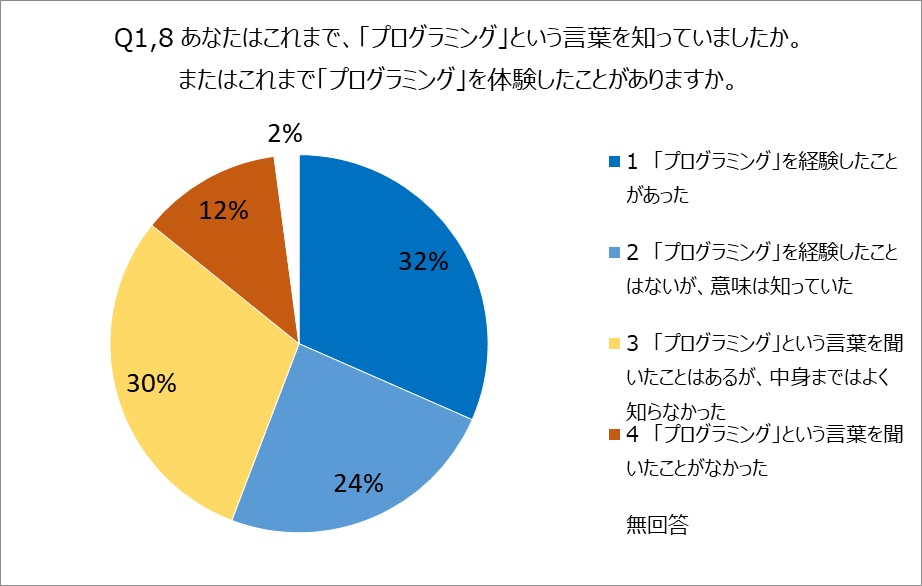

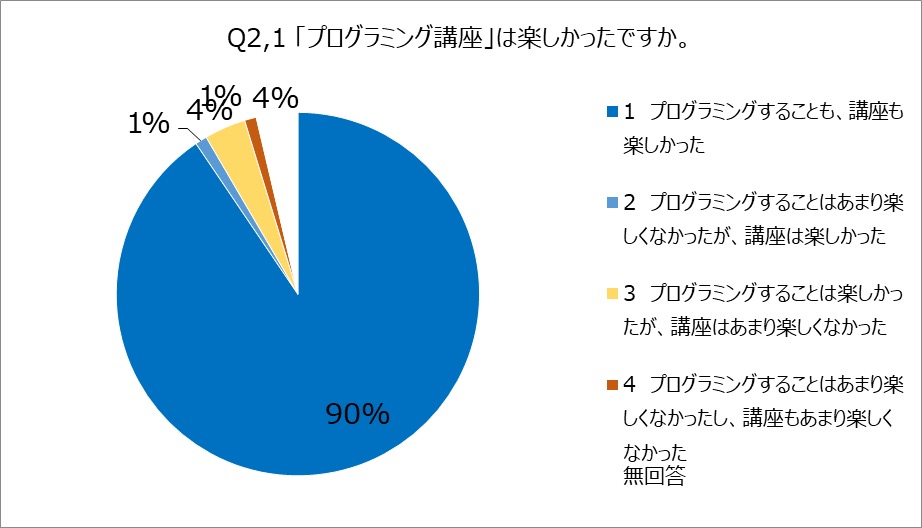

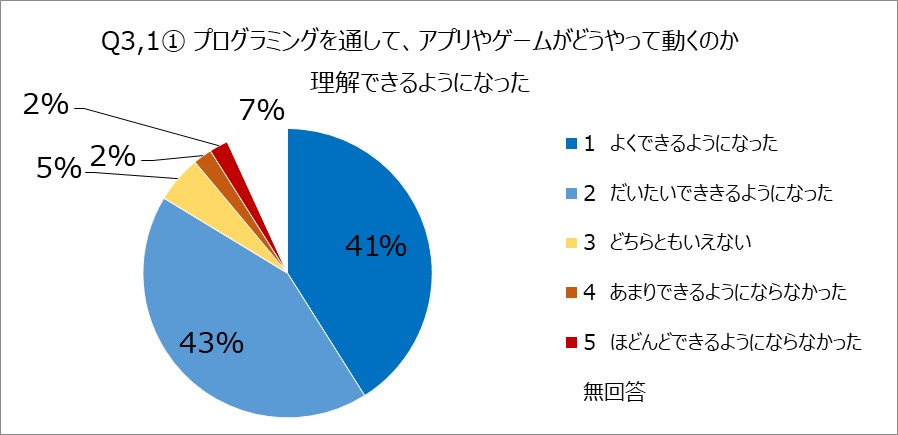

���؍Z�Ȃ�тɎs������ψ�����S�ƂȂ��Ď��{�����v���O���~���O�u���ł́A�ȉ��̗͂̈琬�ɂȂ���܂����B

- �̌��I�Ȋ�����ʂ����v���O���~���O�I�v�l�͂̈琬

- �Θb��ʂ��Ė�������������A�V�����A�C�f�B�A��n�o�����肷�鉉�K��������邱�Ƃɂ��R�~���j�P�[�V�����͂̈琬

- ���\���銈����ʂ����L���ȕ\���͂̈琬

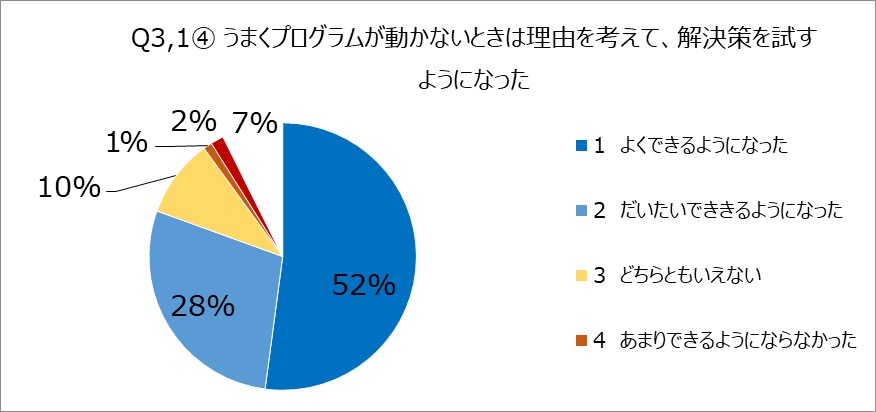

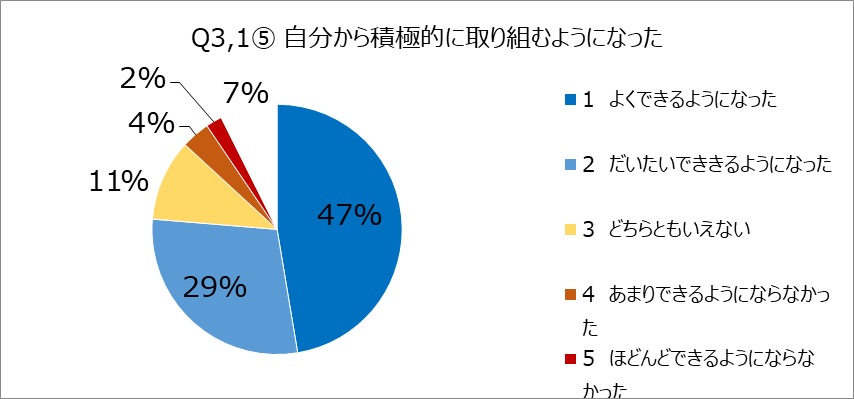

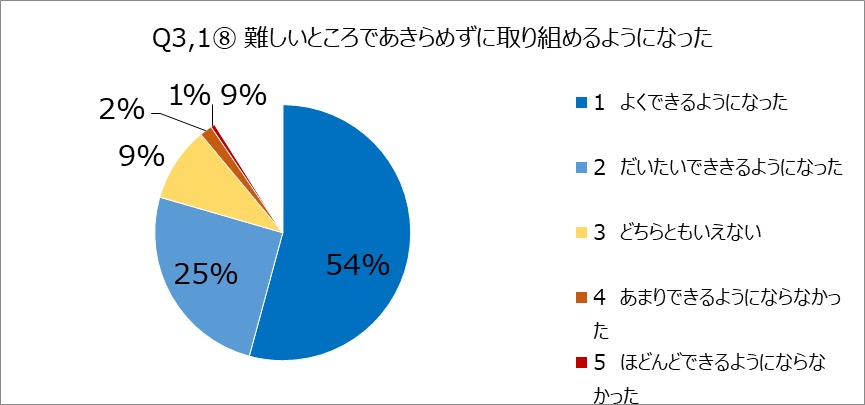

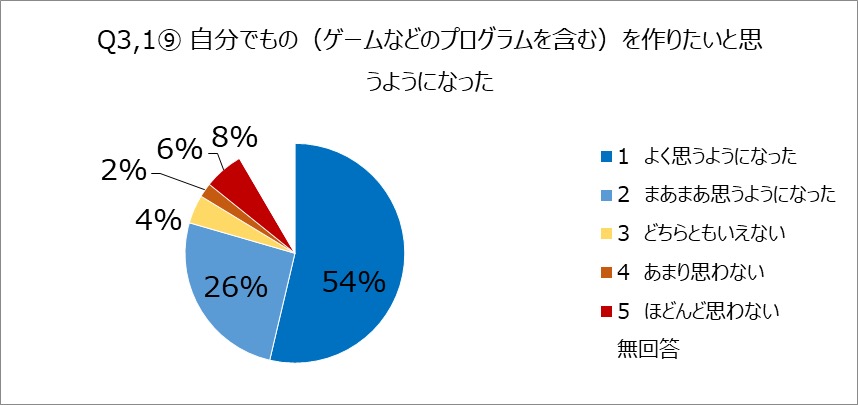

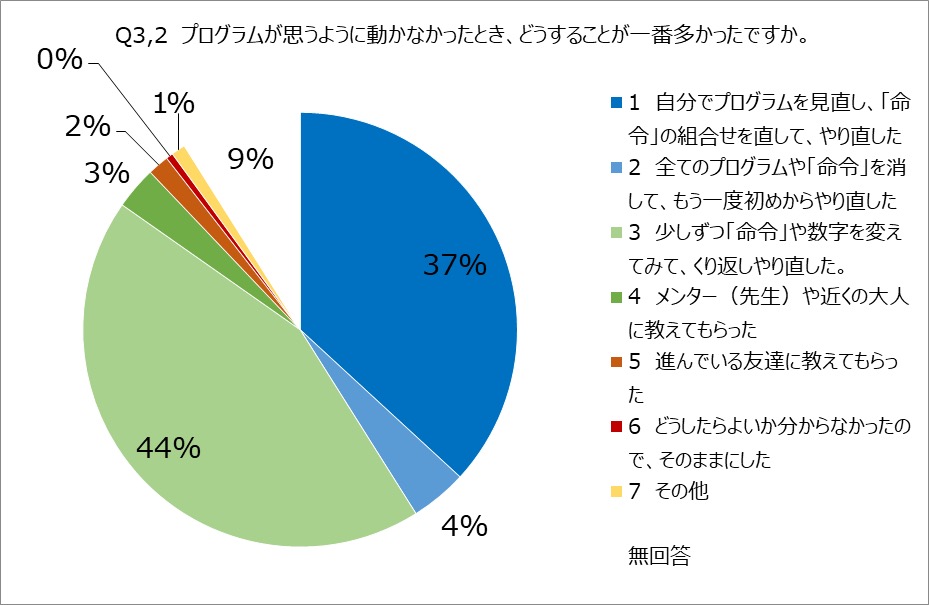

�����A���P�[�gQ3,1 1�AQ3,1 4�AQ3,2�̌��ʂł́A�������v���O���~���O�̊�b�I�Ȃ��Ƃ𗝉����A���̒m�������Ƃɂ��āA�v���O�����������Ȃ����ɂǂ̂悤�ɂ���悢�̂����ӗ~�I�ɍl���A�v���O�������������A�J��Ԃ���蒼���ȂǁA��̓I�Ɏ��s���낷�邱�Ƃɂ���������}�낤�Ƃ��鎙���̗l�q���킩��܂��B���̂��Ƃ���A�������œK�ȑg�ݍ��킹�ɂ��Ďv�l������A���P�����肷�銈����̌����邱�Ƃ́A�v���O���~���O�I�v�l�͂��琬���邱�ƂɂȂ���ƍl�����܂��B

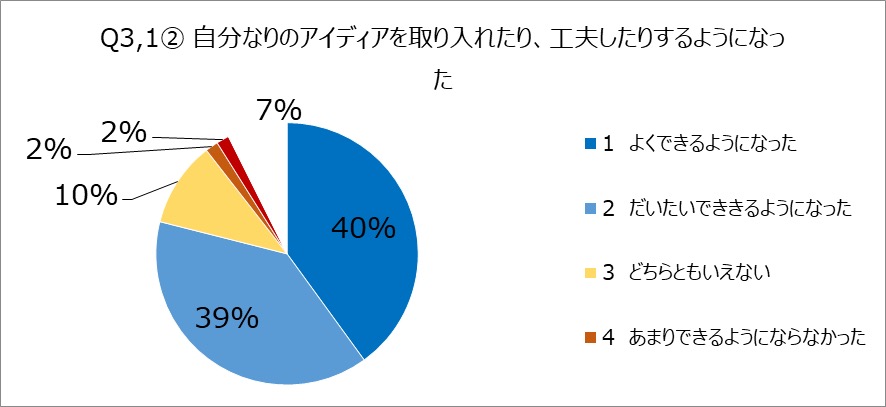

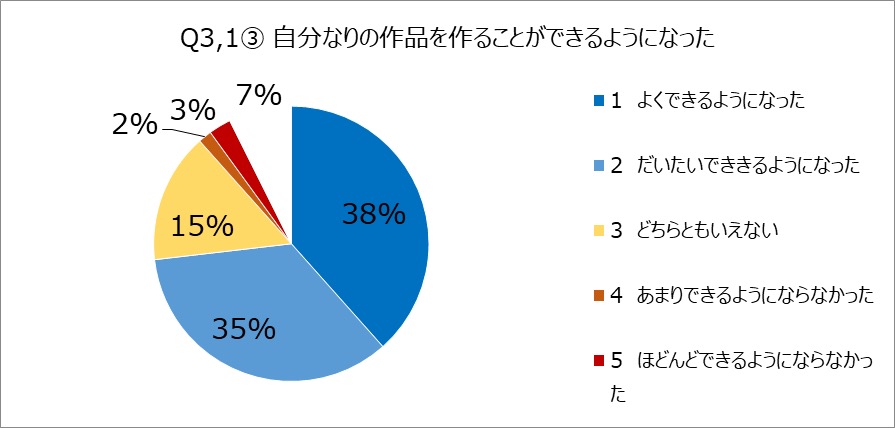

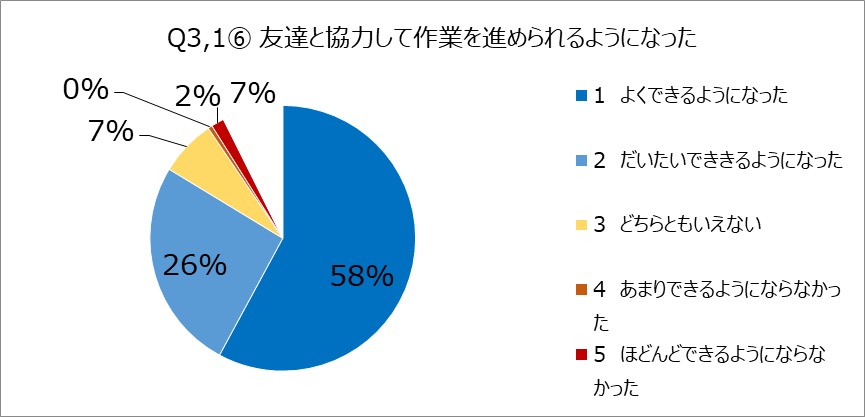

�܂��A�����A���P�[�gQ3,1 2�AQ3,1 6�̌��ʂł́A�����Ȃ�̃A�C�f�B�A�������ꂽ��A�H�v������A�F�����Ƌ��͂��č�Ƃ�i�߂�悤�ɂȂ��������̊����������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�O�l���x�̃O���[�v��Ґ����A�l�X�ȃA�C�f�B�A���o�������Ȃ��犈����i�߂邱�Ƃ́A�R�~���j�P�[�V�����͂̈琬�ɂȂ���ƍl�����܂��B

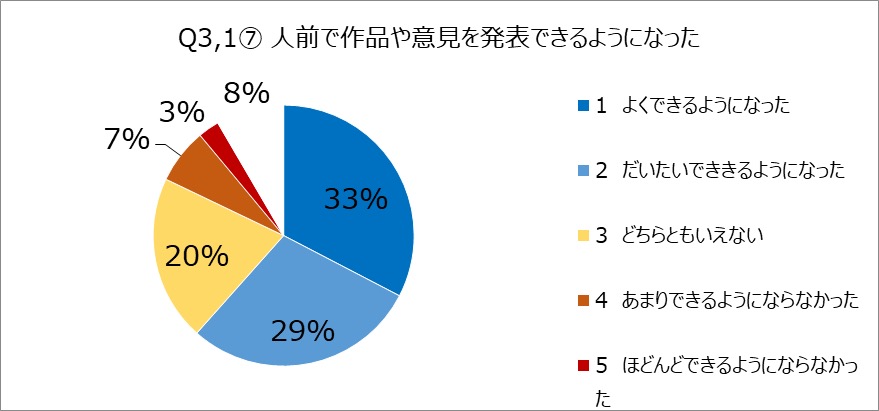

�����A���P�[�gQ3.1 7�̌��ʂ�����ƁA�l�O�ō�i��ӌ��\�ł���悤�ɂȂ����Ɖ��Ă��鎙����6�����Ă��܂��B���{�b�g���ޓ��̓������ɂ��Ĉӌ������������ʂ̐ݒ�́A�\���͂̈琬�ɂȂ���ƍl�����܂��B�������A�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�Ɖ��Ă��鎙���̊������A���̃A���P�[�g���ʂɔ�ׂ�⍂�����Ƃ���A�X�̍�i�ɂ��ďڂ������������ʂ��i�ɑ��Ċ��z���q��������������Ɏ�����邱�ƂȂǂ��K�v�������悤�ł��B

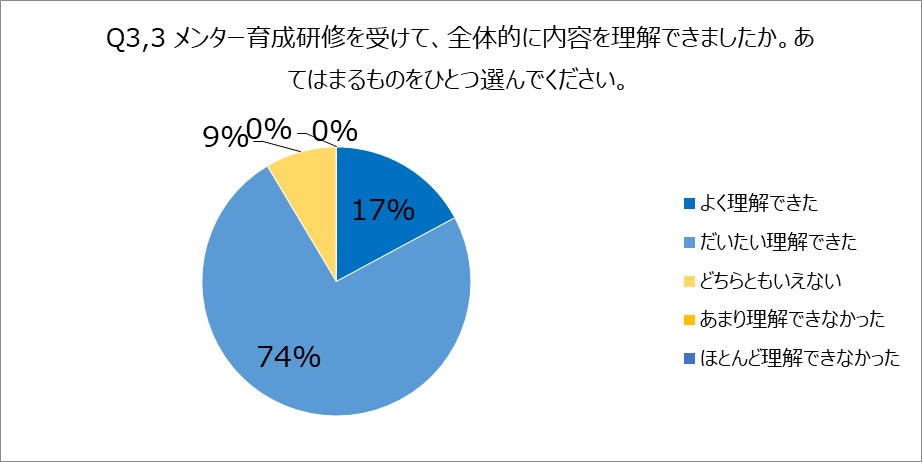

4.2 �����^�[

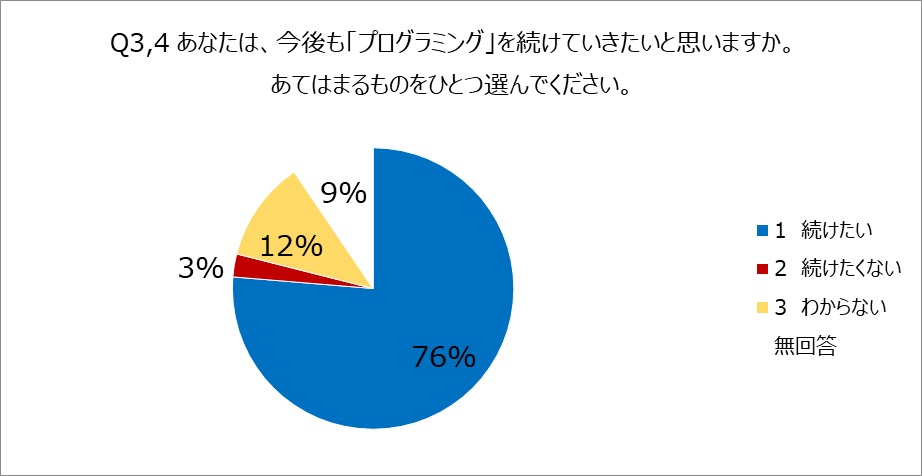

�w���ҁi�����^�[�j�琬���C���C�I����ɂ́A�ȉ��̊����������Ȃ����ƂƂ��Ă��܂��B

- �e�s������ψ���ɂ����Ď��N�x�ȍ~�A�v���O���~���O����̕��y���i�ɓw�߂܂��B

- �\�Ȍ���A�v���O���~���O�u���֎w���҂܂��͎x���҂Ƃ��ĎQ�����܂��B

- ����30�N�x�Ɏ��{����錧����ψ���Ȃ�тɎs������ψ����Â��錤�C��̍u�t�Ƃ��ĎQ�����܂��B

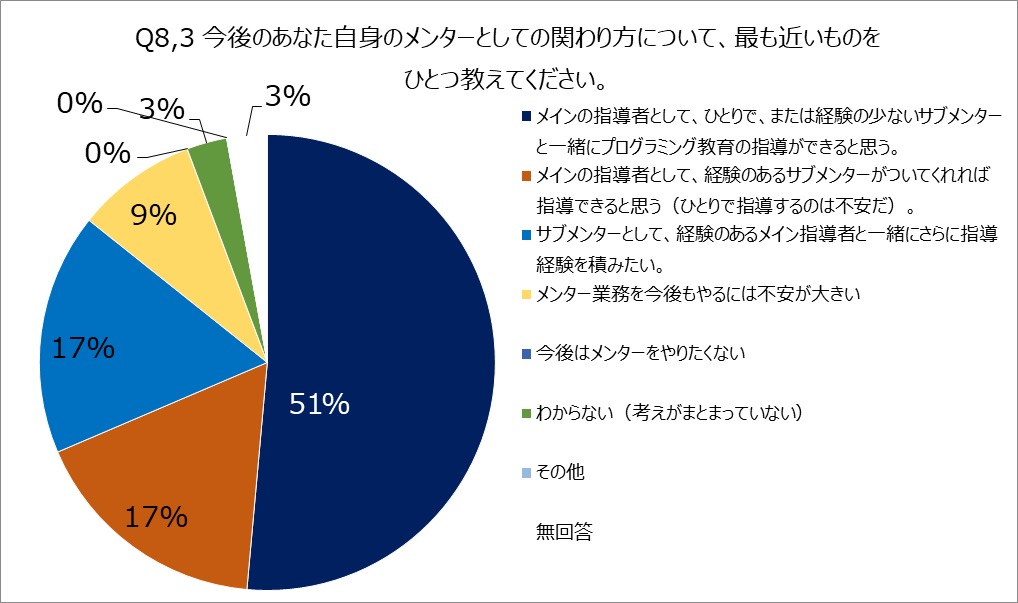

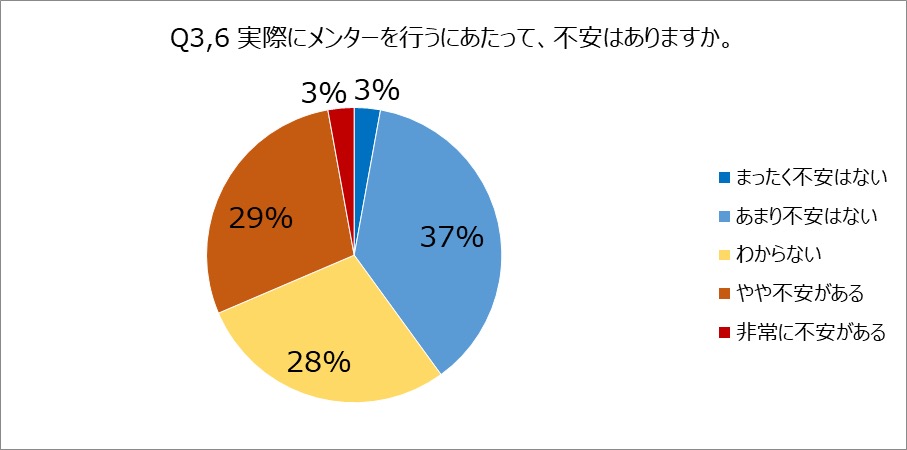

�����^�[�̃A���P�[�g���ʁiQ8,3�j�̂Ƃ���A8���ȏ�̃����^�[���A�����^�[�������̓T�u�����^�[�Ƃ��ăv���O���~���O����̎w�����ł���A�܂��́A�o����ς݂����Ɖ��Ă���A��L�̎O�_�̊����Ɉ����x�Ȃ��邱�Ƃ��ł����ƍl�����܂��B������{�����琬���C�́A�v���O���~���O����̂ЂƂ̕��y���i���f���ƂȂ����Ƃ����܂��B

5. �����E���ʂƉۑ�E���P

5.1 �����E����

5.1.1 ���؍Z�E����ψ���Ƃ̘A�g�̐��̍\�z

�����e�s���ɂ����Ē��j�I�������ʂ����w���҂��琬���A���ނ��E�Ǘ����邱�ƂŁA�v���O���~���O����̍L��I�ȕ��y���i���f�������邱�Ƃ��ł��܂����B

������ψ���Ƃ��ẮA�e�s������ψ���ƘA�g���{���Ƃ������߂����ƂŁA�v���O���~���O����ɂ��ẮA2020�N�x�̐V�w�K�w���v�̂̎��{�ɂނ��ăX�^�[�g�����ꂽ�ƍl���Ă��܂��B

5.1.2 �����^�[�琬����эu�����e

���N�x�́A�����^�[�琬���C�𒆐S�Ƃ��ăv���O���~���O����̕��y���i��i�߂Ă��܂����B�g�y���ʂƂ��āA�ȉ��̓_���������܂��B

- ���؍Z�ł́A�����^�[���Z�����C�̍u�t�ƂȂ�A���Z�̋����ɑ��āA�v���O���~���O����Ɋւ���Z�����C������{����ƂƂ��ɁA�����^�[���w�������������A�V���ɍu�t�ƂȂ背�S �}�C���h�X�g�[��EV�R���̃��{�b�g���ނ̎g�����Ɋւ��錤�C�����{

- �����^�[���u�t�ƂȂ�A�s���̏����w�Z�̋����ɑ��ăv���O���~���O����Ɋւ��錤�C������{�B����ɁA���C��ɎQ�������������u�t�ƂȂ�A�s���̏��w����ΏۂƂ����v���O���~���O�u�������{

�����̂��Ƃ���A�Z���ԂɃv���O���~���O����̌����ւ̕��y�����i���ꂽ�ƍl�����܂��B

�����^�[���w�Z��n��̏ɉ������v���O���~���O�u�������E�^�c���邱�Ƃ́A������ψ���̓����I�Ȏ�g�Ƃ��ċ����邱�Ƃ��ł��܂��B

�{���ƂŎ��؍Z�Ŏg�p�������ނ́A������ψ���Ǘ����A�݂��o�����ƂƂ��܂����B�O�d����������Z���^�[�̌��C�piPad�ƃ}�C���h�X�g�[��EV3�ƃZ�b�g�ɂ��đ݂��o���܂����B�����^�[�ɂ́A8���`12���܂Œ����ԑ݂��o�����邱�Ƃɂ��A�ǂ̂悤�Ɏq�ǂ������Ƀv���O���~���O�u�������{���邩���l���邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A���؍Z�ɂ́A�v���O���~���O�u���̎������łȂ��A�O��P�`�R�T�Ԓ��x�݂��o��������A���؍Z�ȊO�̃����^�[�̏�������w�Z�֑݂��o�����肵�܂����B���̑��A�����^�[�̈ӌ����Q�l�ɁA�}�C���h�X�g�[��EV3�ȊO�̋��ނ����낦�A�����^�[���v���O���~���O�u�������{���邽�߂̃T�|�[�g�̐��𐮂��܂����B

������ψ���Ƃ��Ă̂��̂悤�Ȏ�g�́A����v���O���~���O�y���i���Ă������߂̃����^�[�̈琬�ɑ��āA�����ւ�L���ł������ƍl�����܂��B

���N�x�ɂ��Ă��A�{�N�x�Ɠ��l�̌��C�����{���邱�ƂŁA����Ȃ�v���O���~���O����̕��y���i�����҂ł��܂��B

5.2 �ۑ�E���P

5.2.1 ���؍Z�E����ψ���Ƃ̘A�g�̐��̍\�z

�����^�[����o���ꂽ�����̈ӌ��Ƃ��Ă͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

- �@����g�p���邱�ƂŃv���O���~���O����͐[�܂�B�݂��Ă����������}�C���h�X�g�[���̑䐔�����㑝����C��莙���ɖ��͓I�Ȋw�K�ɂȂ���Ɗ�����B

- �@��̕��y��C���^�[�l�b�g���̕��y�����S�ɂȂ���Ă����Ȃ��ƕ��y�͌������B���Ɏ����̂ɂ��i���������ł����������Ă��邱�Ƃ͑��}�ɉ�������ׂ��ۑ肾�ƌ�����B�l�ވ琬�͂������̂��ƁA���ʂ̐������K�v�B

- ���w�Z�ɂ����ẮA���ɁA�u�v���O�����̏�������������̂ł͂Ȃ��B�v�Ƃ������Ƃ������ňӎv��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

���̂悤�ȃA���P�[�g���ʂ��A�s������ψ���Ƃ̘A�g�𖧂ɂ��A�v���O���~���O����̂���Ȃ镁�y���i��}���Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�܂��A�w�Z�Ńv���O���~���O�u�������{����ɂ������ẮA���{�b�g���ޓ��̋@��̊Ǘ��E�����e�i���X�y��ICT���������s���K�v������܂��B�w�Z��ICT���������ɂ��ẮA���ǂ���e�s������ψ�������Ȃ��Ă��܂��B�����́A�v���O���~���O�u�������E�^�c���܂����A���I�m���������Ă��Ȃ��������A�v���̃C���X�g�[���Ȃǂ̎��O�������������Ȃ����Ƃɂ��ẮA�ۑ肪����܂��B�����ŁA�A�v�������ɃC���X�g�[�����ꂽPC�⋳��ψ���ێ�Ǘ����郍�{�b�g���ޓ����w�Z�Ɏ������݁A�v���O���~���O�u�������{���邱�ƂŁA�����̕��S�y���ɂȂ���ƍl���Ă��܂��B

5.2.2 �����^�[�琬�E�u�����e

��N�x�̖{���Ƃ̕��ɂ��ƁA�����^�[�琬���C�̑����́A�v���O���~���O���ނɊւ���m���Z�\�����A����X�L���A�܂�A�q�ǂ��̎�̐��������o���t�@�V���e�[�V�����X�L���A�q�ǂ��̔Y�݂Ɋ��Y�������^�����O�X�L���E�m���A�q�ǂ��Ɋy������`����͓��̈琬��ڎw���Ă����Ȃ��Ă��܂����B�����������^�[�Ƃ��Ĉ琬����ꍇ�A���łɋ���X�L���͔�����Ă��܂��B�����āA�q�ǂ������Ƃ̊W���ł��Ă��܂��̂ŁA�����̃����^�[�ł��q�ǂ������Ƀv���O���~���O�u�������{���邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�����^�[�琬���C�ŏK�������v���O���~���O���ނ̒m���ƁA�����Ƃ��Ă̎���̌o�����������āA�q�ǂ������̎��Ԃɉ������v���O���~���O�u�������{���邱�Ƃ��ł��܂��B�������A����A�q�ǂ������̎��s��������������[�������邽�߂ɁA�����́A���������Ȃ��R�[�`���O�}�C���h��g�ɕt����K�v������ƍl���Ă��܂��B

�܂��A�s������ψ���S���҂���^�[����o���ꂽ�����̈ӌ��Ƃ��Ă͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

- �����^�[��u�҂����݂Ɋw�э������Ƃ���ł���Ɗ������B�w�����@�����܂������Ă���̂��������t�B�[�h�o�b�N����V�X�e�����K�v�ł���B

- �v���O���~���O������{�Ɍ������w���č쐬��쐬��̌𗬂̎��Ԃ����炸�A���r���[�ɂȂ��Ă��܂����B���������A��������l�@���鎞�Ԃ��ق��������B

- ���Ƃł̗L���Ȋ��p����̏Љ��ł���ƍl���܂��B�e���Ȃł���̓v���O���~���O�łȂ��Ƃł��Ȃ��Ƃ������Ƃ𑝂₵�Ă��������ł��ˁB

���̂悤�Ȃ��Ƃ��A���N�x�ȍ~�̃����^�[�琬���C�v����č\�z���邱�Ƃɂ��܂���(6.2�Q��)�B

6. �����f���̕��y�Ɍ�����

6.1 ���f���̉��W�J�̉\��

6.1.1 �����^�[�琬�A�u���̍\���A����

�v���O���~���O����̕��y���i���p���I�Ɏ��{���Ă������߂ɁA���N�x�����������̌��C�u���Ƃ��ă����^�[�琬���C�����{���܂��B���N�x�̍u�`�≉�K�̗l�q�������[�j���O�̋��ނƂ��č쐬���܂����̂ŁA���N�x�̓R�X�g��}���������^�[�琬���\�ƂȂ�܂��B

�܂��A�����s����Z���^�[�����S�ƂȂ�A�����^�[����v���O���~���O����ɂ��Ă̍l������w���̎d�����w�u�q�����^�[�v���A�����s����t�H�[�����Ŏq�ǂ�������ΏۂƂ����v���O���~���O�u���������Ȃ��܂����B���̂悤�Ȏ�g�͎s������ψ���̎�g���f���ƂȂ肤��ƍl���Ă��܂��B

6.2 ���y�̂��߂̊���

���N�x���������f���ł́A����ے��O�̎��Ԃ����p���ăv���O���~���O�u�������{���܂����B�u���̓��e�́A�v���O���~���O��̌��I�Ɋw�Ԃ��Ƃ�O���[�v������������A���ꊈ���̏[���ɂȂ���ȂǂƂ������V�w�K�w���v�̂ɉ��������̂Ƃ��܂����B���؎��Ƃ��瓾��ꂽ�w�����@��m�E�n�E���́A���㋳��ے����Ńv���O���~���O��������{���Ă����ꍇ�ɁA�Q�l�ƂȂ�\�����p�ł�����̂ƂȂ�܂����B

�܂��A����́A�v���O���~���O����Ɏ��g�ގs������ψ�������Ă��邱�Ƃ��\�z����܂��B�����ŁA���ޑI��ɌW�鎑�����̓I�Ȏw�����@�̏Љ�������Ȃ����ƂŁA�s������ψ���̎�g���x�����Ă����܂��B����ɁA�w�Z����ł͊O���l�ނ������^�[�Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ��l�����邱�Ƃ���A�s������ψ���y�ъw�Z�Ƃ̃}�b�`���O�̕K�v���������Ă���ƍl���Ă��܂��B

���N�x�̃����^�[�琬���C�v��́A�ȉ��̂Ƃ���Ƃ��A�����̃v���O���~���O����̕��y��i�߂Ă����܂��B

| ���e | ���� | ���l | |

| �P |

���w�Z�ɂ�����v���O���~���O����̎��{�Ɋւ���w�i�ɂ��Ċw�� �E�v���O���~���O����̊T�v�ɂ��� �E�v���O���~���O�I�v�l���琬���邱�Ƃɂ��� �� |

�R���� |

�E�����[�j���O�V�X�e����p�������O�w�K �E�u�`�y�ю�u�҂ɂ��f�B�X�J�b�V������ʂ������e�̊m�F |

| �Q | �e��v���O���~���O���ނɂ��đ̌��I�Ɋw�� | 7���� |

�E�p�\�R����p���Ȃ��v���O���~���O �E���S�}�C���h�X�g�[��EV3�i���{�b�g���ށj �E�A�[�e�b�N���{�i���{�b�g���ށj �E�X�N���b�`�i�R���s���[�^�\�t�g�j �EHour of Code�i�A���[�I�u�R�[�h�j�@�� |

| �R | �w�K�w���č쐬���K | 5���� |

�E��̓I�ȃC���[�W�������߂̖͋[���Ƃ̎��{ �E�v���O���~���O�I�v�l�������ꂽ�w�K�w���Ă̍쐬 �E��u�҂ɂ���L |

| �S |

�v���O���~���O����̕��y���i��}����H �E�Ζ��Z���ŁA���ƌ��J��ʂ������C �E�v���O���~���O�I�v�l�̈琬���˂炢�Ƃ����Z�����C�̎��{ |

�S���� |

�E��u�҂ɂ����ƌ��J �E���J���ƌ�̌����� �E��u�҂̎�g�T�v�̌� |

| �T | �v���O���~���O�t�F�X�e�B�o����ʂ������H�I�Ȍ��C | 3���� |

�E�����^�[�ɂ��v���O���~���O�t�F�X�e�B�o���̉^�c �E�����^�[�ɂ��̌��u�[�X�̉^�c |

7.�Q�l�Y�t����

�����^�[�琬�Ŏg�p���������E�v�����g

�����^�[�琬���CI �u�`�����uScratch�v�i�O�d��w�E�������_�����j

�����^�[�琬���CI �u�`�����uScratch�v�i�O�d��w�E�������_�����j �����^�[�琬���CI �u�`�����u�p�\�R����p���Ȃ��v���O���~���O�v

�����^�[�琬���CI �u�`�����u�p�\�R����p���Ȃ��v���O���~���O�v �����^�[�琬���CI �u�`�����u�v���O���~���O����ɂ��āv�i�ޗǏ��q��w�E��J�����j

�����^�[�琬���CI �u�`�����u�v���O���~���O����ɂ��āv�i�ޗǏ��q��w�E��J�����j �����^�[�琬���CII �O�d������ψ���C�A�W�F���_

�����^�[�琬���CII �O�d������ψ���C�A�W�F���_ �����^�[�琬���CII EV3�\�t�g�E�F�A ���{�b�g�E�v���O���~���O ���[�N�V���b�v �e�L�X�g

�����^�[�琬���CII EV3�\�t�g�E�F�A ���{�b�g�E�v���O���~���O ���[�N�V���b�v �e�L�X�g �����^�[�琬���CII ���[�N�V�[�g

�����^�[�琬���CII ���[�N�V�[�g �����^�[�琬���CIII�EIV �u�`�����i�ޗǏ��q��w�E��J�����j

�����^�[�琬���CIII�EIV �u�`�����i�ޗǏ��q��w�E��J�����j �����^�[�琬���CIII�EIV ���ƈč쐬���[�N�V�[�g

�����^�[�琬���CIII�EIV ���ƈč쐬���[�N�V�[�g �����^�[�琬���CIII�EIV �w���āi��R��Q���ҁj

�����^�[�琬���CIII�EIV �w���āi��R��Q���ҁj �����^�[�琬���CIII�EIV �w���āi��S��Q���ҁj

�����^�[�琬���CIII�EIV �w���āi��S��Q���ҁj

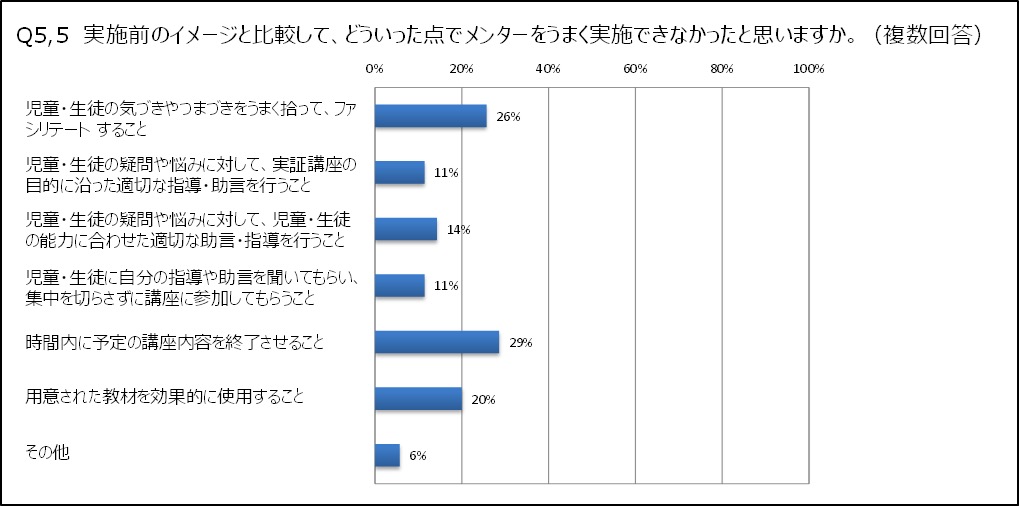

![�琬�����^�[�����A���P�[�g�iQ3-7�j�i3.5�łP�܂���2�Ɠ��������j��̓I�ɂǂ����������Ƃɕs��������܂����B���Ă͂܂���̂�S�ċ����Ă��������B�i�����j�A�����E���k�̋C�Â���܂��������܂��E���āA�t�@�V���e�[�g�ł��邩27%�A�����E���k�̋^���Y�݂ɑ��āA���؍u���̖ړI�ɉ������K�Ȏw���E�������ł��邩55%�A�����E���k�̋^���Y�݂ɑ��āA�����E���k�̔\�͂ɍ��킹���K�ȏ����E�w�����ł��邩55%�A�����E���k�������̎w���⏕��������A�]���Ă���邩9%�A���ԓ��ɗ\��̃v���O�������I���ł��邩9%�A�p�ӂ��ꂽ���ނ����ʓI�Ɏg�p���Ďw���ł��邩18%�A���̑�18%](img/detail/016/graph_16.jpg)