Systems 関連制度

地域おこし協力隊アドバイザー派遣事業

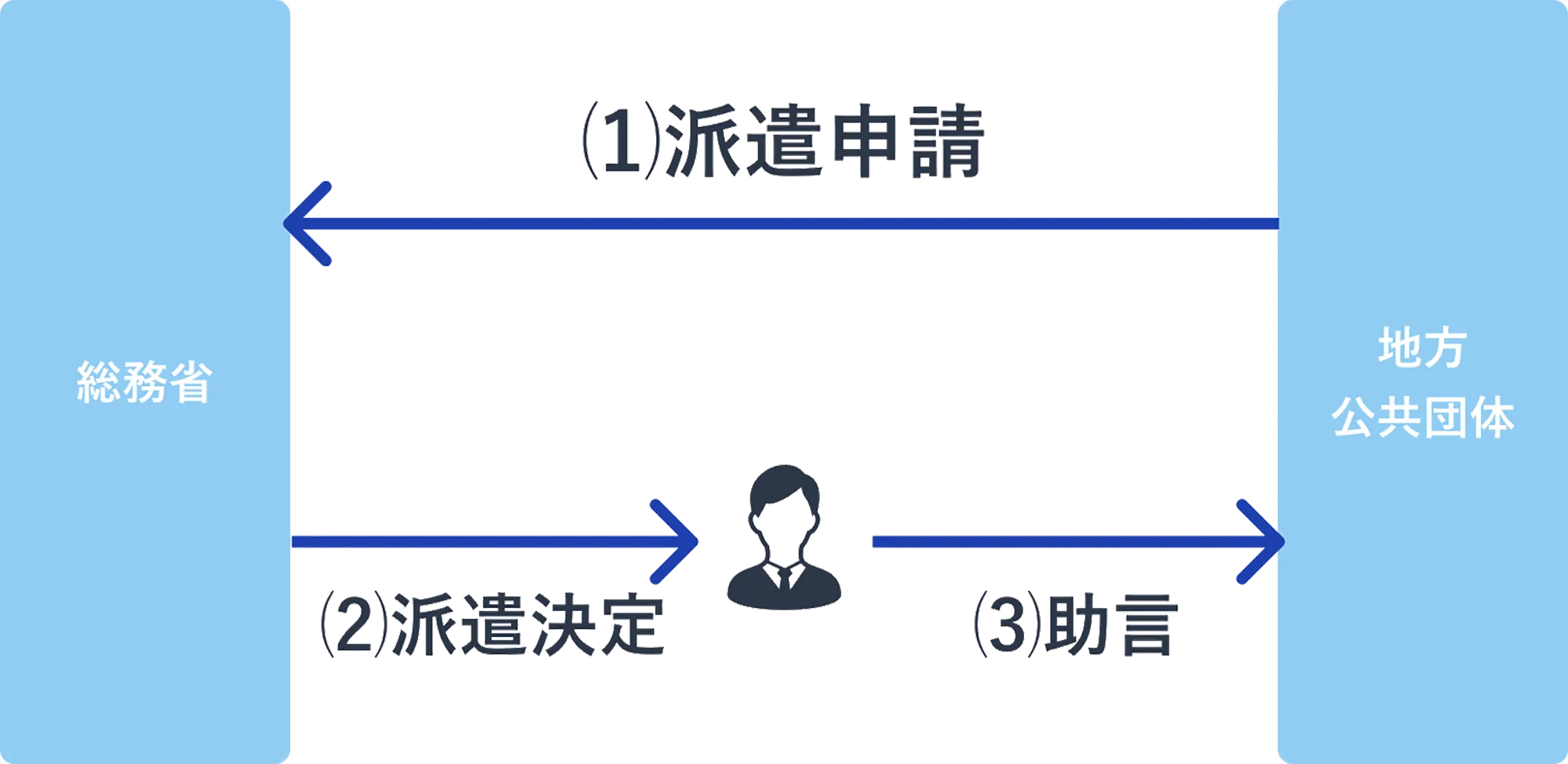

総務省では、地域おこし協力隊の活用を検討する地域に対して、地域おこし協力隊制度に関する知見やノウハウを有する「地域おこし協力隊アドバイザー」を派遣しています。アドバイザーが地域おこし協力隊に関する助言、提言、情報提供などの支援を行うことにより、地域おこし協力隊の取り組みを推進することを目的としています。

- 地域おこし協力隊の取組の更なる推進のため、地域おこし協力隊の活用を検討する地方公共団体等からの求めに応じ、地域おこし協力隊の知見・ノウハウ等を有する「地域おこし協力隊アドバイザー」を派遣し、地域おこし協力隊に関する助言等を行う。

- 地域おこし協力隊サポートデスク関係者、先進自治体職員、大学教授、地域おこし協力隊経験者の有識者にアドバイザーを委嘱。

- アドバイザーの派遣については、特定の課題解決支援(原則として連続する3日以内/総派遣時間数20時間以内)と新規の募集案件組成パッケージ型支援(5日間程度/総派遣時間数35時間以内)のいずれか選択可能。

1. 派遣の流れ

2. おすすめポイント

-

費用負担ゼロ

アドバイザー派遣に掛かる費用は全て総務省が負担

予算措置の必要が無いので、今すぐ派遣申請が可能 -

豊富なノウハウ

サポートデスク関係者をはじめとした有識者にアドバイザーを委嘱し多角的な支援体制を構築

事業の各フェーズに応じた幅広い課題に対応可能 -

あらゆるお悩みの解決に効果抜群

実践的な助言により応募者の増加や受け入れ体制の整備など効果的な事業の展開を促進

3. 事例紹介

| 北海道安平町 | 千葉県芝山町 | |

|---|---|---|

| 課題 |

|

|

| 助言内容 |

|

|

| 成果 |

|

|

派遣の流れ、スケジュール、令和5年事例紹介はPCサイトでご確認ください。

募集要項やアドバイザー一覧はこちらおためし地域おこし協力隊/地域おこし協力隊インターン

総務省では、応募前に地域おこし協⼒隊としての実際の活動や⽣活が体験できる取り組みとして「おためし地域おこし協⼒隊」、「地域おこし協⼒隊インターン」制度を設けています。募集活動の中で、こうした制度を活⽤することも有効です。

おためし地域おこし協力隊、地域おこし協力隊インターンの概要

| 制度 | おためし地域おこし協力隊 | 地域おこし協力隊インターン |

|---|---|---|

| 期間 | 主に2泊3日 | 2週間〜3ヶ月 |

| 移住条件 | なし | なし |

| 活動内容(例) | 行政、受け入れ地域等 関係者との顔合わせ |

地域おこし協力隊と同様の地域協力活動に従事 |

| 地域の案内、交流会 | ||

| 地域協力活動の実地体験等 |

概要はPCサイトでご確認下さい。

おためし地域おこし協力隊

おためし地域おこし協力隊の実施イメージ

| 事前準備 | 周知・募集 | 実施 | フォローアップ |

|---|---|---|---|

|

|

|

イメージはPCサイトでご確認下さい。

参考事例

採用過程におためし地域おこし協力隊を組み込み(岡山笠岡市等)

採用過程を、1次試験、1.5次試験、2次試験の三段階としており、1.5次試験において、受入地域への滞在(おためし地域おこし協力隊)を組み込んでいます。

1.5次試験において一定期間地域協力活動を体験し、実際にその地域での活動イメージを持ってもらったうえで、応募者が2次試験である面接に進むか決定することにより更なるマッチングを図っています。

| 1次試験 | 書類審査 等 |

|---|---|

| 1.5次試験 | 応募者に受入地域で2泊3日滞在してもらい、地域おこし協力隊の会議や地域協力活動を一緒に行い、実際にその地域での活動イメージを持ってもらう。その後、応募者が2次試験に進むかを決定。 |

| 2次試験 | 面談を行い、応募者の採用の合否を決定。 |

自らのスキルをいかした地域課題プロジェクトを実施(岡山県高梁市)

移住を視野に入れて検討する若者等に対し、地域の当事者となる機会を提供するため、「高梁大人の里山留学」を実施しました。1~3ヶ月のプログラムでは地域の方とのコミュニケーションを重視し、参加者は、地域の暮らしや仕事を体験するほか、地域のニーズを踏まえたプロジェクト活動も行います。令和6年度には6名が参加し、協⼒隊内定者も含め、参加者全員がインターン後も地域とのつながりを持ち続けています。

| 実施準備 | コーディネーターが地域のニーズをヒアリングしてプログラム案を作成 |

|---|---|

| 1〜30日 | 地域住民との交流を通して暮らし・文化・歴史を知り、地域の魅⼒や課題を知る。 |

| 31〜60日 | プロジェクト活動の実施。(地域のSNS運用サポート、食育イベントの開催、貸店舗でカフェ営業など) |

| 61〜90日 | コーディネーターが残りの滞在を今後の仕事や進路へ繋げられるよう伴走支援を行いながら、プロジェクト活動を継続。 |

イメージはPCサイトでご確認下さい。

地域おこし協力隊インターン

地域おこし協力隊インターンの実施イメージ

| 事前準備 | 周知・募集 | 実施 | フォローアップ |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

イメージはPCサイトでご確認下さい。

参考事例

大学と連携したインターンプログラムを実施(北海道森町)

都市圏など他地域の学生を積極的に誘致し、地域の活性化等を図るため、インターン制度を活用しました。

令和6年度は5名の大学生が、林業・木材産業に関する活動を中心に、町内事業者と連携した木育イベントへの参加や、町が開催するイベントへの積極的な参加を通じて、地域とのつながりを深めました。

うち1名は、大学卒業後に町の地域おこし協力隊員として活動する予定です。

| 1〜10日 | 自身の卒業研究テーマに沿って、地域住民等への聞き取り調査を実施。 |

|---|---|

| 10日〜76日 | 町内で開催されるイベントに出店し、実践活動。 |

| 76日〜89日 | 卒業研究として、地域資源である木材を活用した地域住民や観光客との対話の場を創出。 |

イメージはPCサイトでご確認下さい。