| 【地域情報化】 | |

|

|

|

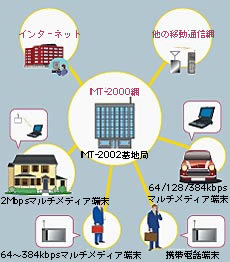

| 最近の急激な携帯電話等の普及に見られるモバイル化の流れを背景に、IMT-2000のサービスが開始され、更には第4世代移動通信システムの検討も進められている。 また、加入者系ネットワークは、従来のメタリックケーブルによる加入電話、ISDNから、インターネットアクセス網としての高速・大容量のデータ通信に対するニーズの高まりにより、DSL(Digital Subscriber Line)やケーブルインターネット、FWA(Fixed Wireless Access)、更にはFTTH(Fiber to the Home)と急速に進展している。 |

| (1)電気通信事業者 |

|

|

|

|

| (2)電気通信サービス |

| ア. 加入電話 | ||

インターネット利用が広まる中で、加入電話回線を使用するADSLやISDN接続等の伸びが加入者減少傾向に一定の歯止めを掛けている。 |

|

|||

|

| ウ. PHS |

東北管内のPHSの加入数は、携帯電話料金の引き下げ等もあり、全国と同様に平成12年8月から減少傾向にある。 東北管内のPHSの加入数は、携帯電話料金の引き下げ等もあり、全国と同様に平成12年8月から減少傾向にある。平成15年3月末では、前年度比21.2%減の40万加入であり、人口普及率を都道府県別に見れば、宮城県が人口100人当たり8台を上回っている。 平成13年8月から32kbpsパケット通信を利用したインターネット接続サービスが開始され、更に、平成14年3月からは128kbpsデータ通信も可能となっていることから、インターネットへの高速アクセスツールとして期待されている。 |

| エ. 無線呼出 |

| 無線呼出は、使用料が安価で操作が簡便なことから、システム導入当初から順調に普及し、平成8年度には加入数が全国で1千万加入となったが、その後、携帯電話やPHSの普及により急激に加入数が減少し、平成15年3月末時点の東北管内の加入者数は6.8万となっている。しかし、無線呼出には「同報機能」などの利便性もあり、ここ数年における加入数の減少傾向も緩やかなものとなっている。 |

| オ. 有線電気通信設備等 |

| 有線電気通信設備は、主に電力会社やJR等により単独又は共同で設置され、連絡回線用として利用されてきたが、最近では総務省が推進する「地域イントラネット基盤施設整備事業」等の支援もあり、地方公共団体等が公共施設を光ケーブルで結び地域の情報通信ネットワークを構築する目的で同施設の届出が顕著となっている。 また、有線電気通信設備を使用する有線放送電話は、昭和32年頃から地域のコミュニティー手段として農協等によって導入されたが、加入電話の全国普及もあって大幅に減少し、最近では、DSL接続によるインターネット利用や域内でのデータ通信等、新たな利用形態が現れている。 |

| (3)通信トラヒックの状況 |

| ア. メディア別利用 |

| 平成13年度の総通信回数は1,384.0億回(対前年度4.4%減)、総通信時間は65.7億時間(対前年度6.7減)と、初めて総通信回数、時間が減少した。 通信の種類を個別にみると、加入電話→固定系端末着の通信回数は対前年度比12.6%減、公衆電話発→固定系端末着の通信回数は対前年度比22.2%減となっており、また、加入電話、ISDN、公衆電話発→携帯電話、PHS着も対前年度9.4%減と初の減少を示している。 一方、平成12年度と比べると増加率は低いものの、ISDN発→加入電話等着の通信回数は対前年度比7.4%、携帯電話発の通信回数は対前年度3.2%と、増加を示している。 |

| イ. 地域間の交流 |

| 東北地域での通信は、約9割が地域内で集束し、関東地域と近畿地域への発信がこれに次いでいる。これは他地域も同様であるが、関東地域への発信の多さは信越地域のそれに次ぐものである。 なお、関東地域・近畿地域については、各々東京都及び大阪府を含むことから、各地域からの着信の集中の度合いと両地域から他地域への発信量には隔たりが見られる。 |

|

|

|

|

|

|