◾ 取材協力:

丹波山村地域創造課 TABANET.(丹波山村地域おこし協力隊サポーターズ)、丹波山村移住定住推進協議会(令和7年7月取材)

この記事では、協力隊員間のネットワークが強い山梨県丹波山村の地域創造課と丹波山村移住定住推進協議会にその秘訣を伺いました。

人口わずか500人程の小さな村、丹波山村(たばやまむら)。他の山間地域と同様に少子高齢化が進み、持続可能な村づくりの課題を多く抱えています。

平成26年度から協力隊制度の活用をスタートし、飲食業、地域づくり、特産品開発・販売、農業など、多様な分野で隊員を任用してきました。近年では主に林業や教育の分野で、地域ニーズに沿った活動に従事する協力隊が増加しています。

役場主導ではなく、協力隊経験者らによる自律的なコミュニティ「TABANET.(タバネット)」が現役協力隊員のサポートをしていることでも知られており、隊員間ネットワークが強い自治体として注目が集まっています。

◼ 地域概要

丹波山村(たばやまむら)は、山梨県北東部に位置し、東京都と埼玉県に接する人口約500人の小さな山村。

面積の約97%を森林が占めており、雲取山、飛龍山、大菩薩嶺といった雄大な山々や、多摩川の源流のひとつ・丹波川など、豊かな自然に恵まれています。

経済・地域振興面では、観光を中核としながら、移住促進やふるさと納税、デジタル(DX)を活用した関係人口創出にも注力しています。

◼ 地域データ

・人口499人(令和7年7月1日現在)

・面積:約101.3km²

・高齢化率:65歳以上の高齢者は約44.5%(令和2年国勢調査)

・産業別就業人口割合:第一次産業(林業・農業等) 8.1 %、第二次産業(製造・建設等)16.6%、第三次産業(サービス業等)74.9%、他0.4%(令和2年国勢調査)

◼ 協力隊制度について

・平成26年度より導入

・現在までの受け入れ人数48名(累積)、現役隊員数13名(令和7年度)

・任期終了後の村内定住率:37.4%(平成26年度の導入後からの隊員、令和7年度時点)

募集開始まで

1.丹波山村の地域おこし協力隊事業の特色は?

丹波山村では、主に林業や教育分野でのミッションに関連する協力隊が数多く活躍しています。任期終了後は、2024年時点で13名が村に定住しています。

定着率に大きく寄与していると考えられるのが、「TABANET.(タバネット)」という村独自の団体です。

TABANET.は、丹波山村の協力隊経験者や現役隊員が主体となって設立された組織です。令和6年度に発足し、地域活性化の中心的な役割を果たしているほか、協力隊員に対して、物心両面でのきめ細やかなサポートも担っています。

TABANET.会員と協力隊は、対面やコミュニケーションツールを活用して情報共有を行なっています。地域住民への直接的なヒアリングも実施しますが、協力隊を通じて地域課題を吸い上げることも多くあります。

TABANET.は、地域おこし協力隊員のネットワーク構築や情報共有を促進するため、林間学校などリアルでの交流イベントを開催しています。

また月に1回、全世帯向けに「地域おこし協力隊通信」という広報紙を発行しています。これは協力隊の活動を住民に周知するもので、冊子を読んだ地域の方から声をかけてもらいやすくなるなど、地域おこし協力隊を受け入れる風土が根付きはじめています。

TABANET.によるこのような地域コミュニティ運営のおかげで、任期後の定住につながる隊員も増えつつあり、コミュニティ運営の重要性が増していると実感しています。

また、村内の特に過疎化が深刻な地域に、協力隊が活動できる施設を村が整備しているのですが、その施設の管理運営もTABANET.が行なっています。そのほか、おためし地域おこし協力隊イベントの運営を担うこともあります。

2.地域課題に対して協力隊の活動ミッションをどう設計したか?

人口500人の村ゆえ、職員数も20人程度と少なく、役場全体で村全体の課題を共有しやすい環境にあるといえます。

地域創造課とTABANET.とで対話を重ねて村の課題を明確にし、協力隊の活動に落とし込んでいます。

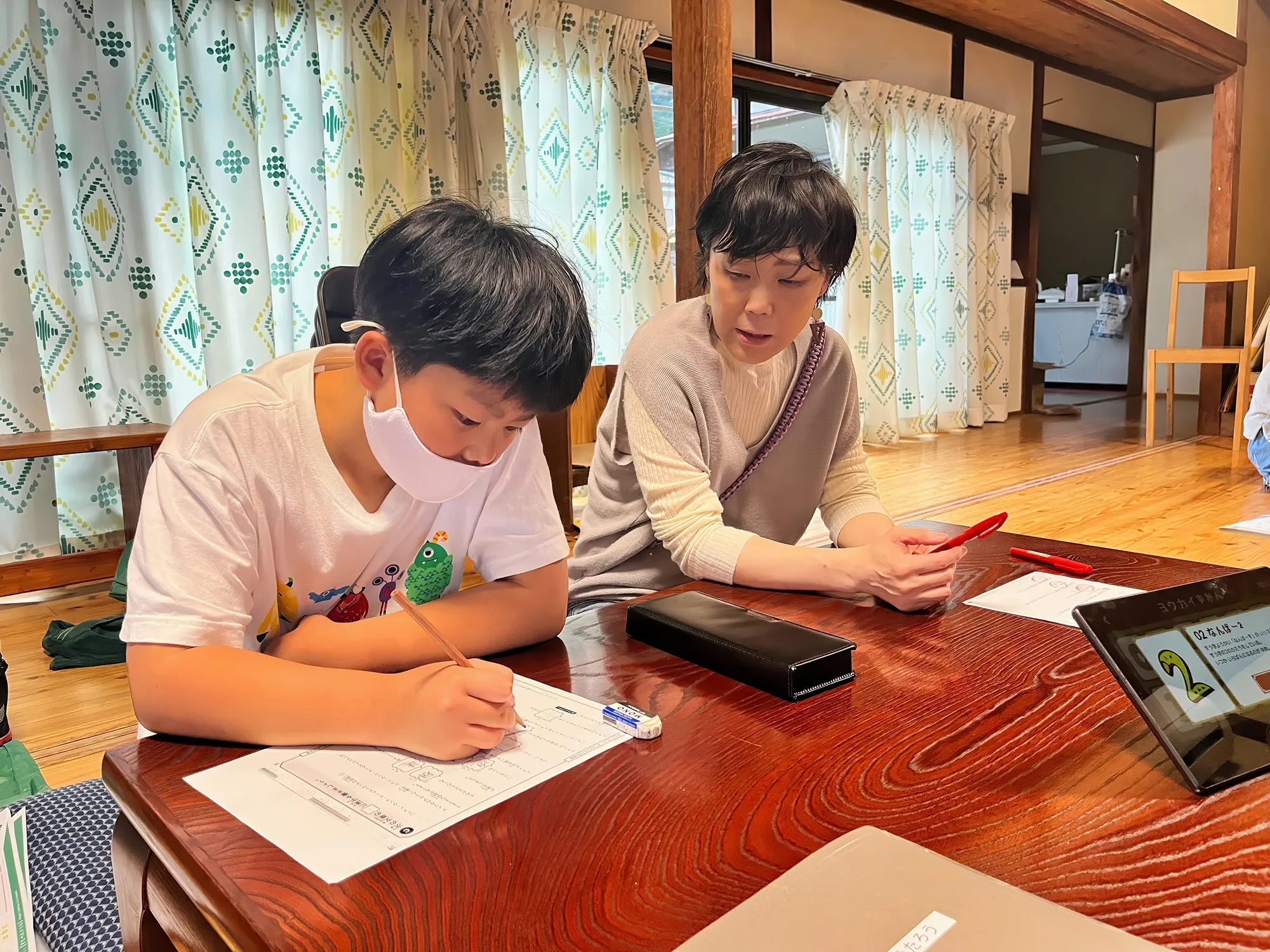

移住者が増えたことにより、教育分野、特に放課後の学童支援へのニーズが高まっており、地域創造課とTABNET.で細やかに情報共有を行ないながら、必要な人材を集めています。

募集開始

1.説明会実施や協力隊関連イベントへの出展など、どんなPRを行なった?

自治体のホームページやJOINで募集をかけています。問い合わせ件数は年間で合計10件ほどで、特別多くも少なくもないという印象です。年齢層としては20代と、50〜60代のいわゆるミドル世代が多くなっています。

丹波山村では小学校1年生から中学校3年生までの児童・生徒とその保護者を対象とした「親子山村留学プログラム」も実施しています。村として、複数の移住施策で間口を広くとっていることも特徴です。

着任時〜活動中

1.隊員着任後、自治体の協力隊担当としてどんな仕事内容がある?

地域創造課では、協力隊活動についての全般的なお知らせや、各地区の説明、役場の体制や支援制度の紹介などを行なっています。初任者向け研修や、隊員の生活環境づくりのサポートは、地域創造課とTABANET.が連携して対応しています。

例えば、活動に対する悩みの中でも、行政の担当者には話しづらいことや、協力隊経験者しか分からないことがあるときの相談先として、TABANET.が機能している形です。

また必要に応じて、隊員の状況について行政とTABANET.で情報共有し、隊員が地域で孤立しないような環境づくりを心掛けております。

2.隊員とのコミュニケーション頻度はどれくらい?

地域創造課の担当者と協力隊員とで月1回の全体ミーティングを行い、業務のことや困ったことを隊員同士でも話せる機会を作っています。また、随時リアルタイムのチャットツールでやりとりして意思疎通を図っています。

TABANET.では、「みんなが地域おこし協力隊の経験者である」という強みを活かし、活動年度に応じて出てくる様々な悩みに寄り添えるよう、隊員の様子を見ながら気を配るようにしています。

3.隊員の定住に向けて工夫している点は?

協力隊在籍中から、任期後の活動について定期的にヒアリングを行い、任期後の活動に資する資格の取得等を推奨しています。

起業支援金の準備や、特定地域づくり事業協同組合の運営、協力隊経験者による企業との連携により、協力隊の任期後の就職先の候補となりうる選択肢を用意しています。

全体を通して

1.採用計画とそれに必要な費用の見積もり、募集経費の申請、財政課との調整はどのタイミングで行った?

着任は4月からを想定して前年度の1〜2月から募集を始め、定員になり次第募集終了となります。小規模な自治体なので財政課との調整もスムーズです。

過去には年度中のイレギュラーな着任もありましたが、財政的なところでも断続的な申請〜承認がとれています。

2.採用側(=地域)と隊員のミスマッチを避けるために気をつけたこと、気をつけていることは?

採用の際、複数の目で面談を行うことを心掛けています。また、令和7年から「おためし地域おこし協力隊」制度を活用する予定で、着任前に地域の空気感を体験してもらうことでミスマッチを避けられればと考えています。以前は活動内容があらかじめ細かく決められていて、隊員が活動する途中で、活動内容を変更したいという希望が生まれた際に、柔軟に活動内容を変更することが難しく、不満も生まれがちでした。

現在は募集時のテーマに従い、隊員の活動内容を決めますが、活動する中で活動したい内容や分野も異なることがあるので、丁寧にヒアリングし、隊員の希望と活動内容が地域に必要なことと認められる場合は、柔軟に活動内容を変更しています。そうしたことでミスマッチによる退職が減ってきていると感じます。

3.こんな工夫をしたらうまく回り始めた!というエピソードがあれば

人口の少ない町ゆえ、住民と役場の距離が近いということが丹波山村の強みでもあります。

なるべく隊員の姿を見られる機会を作ること、隊員が良くも悪くも孤立しない環境づくりを心がけています。役場に足を運んでもらう機会を設けたり、直接出向いて話をするなど、隊員の姿を直接見られるようなコミュニケーションを課全体で行っていることが、円滑な運営の理由の一つです。

コミュニティに溶け込むためには、その地域の暮らしのペースに合わせることが大切だと思っています。高齢の方の中には変化を求めない人もいらっしゃいます。若い隊員の中には不安を煽って変化を提案するようなケースもありますが、決して無理強いはしないこと、提案をする際には丁寧な言葉遣いを心がけることを、地域おこし協力隊の経験者から新しい赴任者に伝えています。あくまで地域のペースを尊重しながらともに活動することが重要です。

4.初めて採用/受入担当になった人、悩みがある人へのメッセージを!

総務省地域おこし協力隊サポートデスク専門相談員の方にアドバイスをいただいた際、「地域おこし協力隊は、地域協力活動をして地域を盛り上げるという制度だが、隊員が地域に来て、地域側が“こう変わった”と思える具体的な変化が大切だ」と伺い、まさしくそうだと感じています。

例えば丹波山村では、地域交通が不十分である課題に対して、交通空白地有償運送を活用し「村民タクシー」という住民同士で交通弱者を支援する仕組みを構築しました。これは地域おこし協力隊が主体となって始めた取り組みですが、現在は住民有志が中心となって運営を行なっています。

その他にも、地域おこし協力隊が狼伝承文化を掘り起こし、村全体で狼伝承を盛り上げる動きが生まれています。

このように、“地域おこし協力隊が始めた事業が地域内に種としてまかれ、住民がそれを育て花開く”というようなことが、地域おこし協力隊が地域に生む変化だと思っています。

この言葉は今、課全体に浸透しているように思います。地域側の変化をみるのが楽しいし、やりがいがあります。

地域内の人材にはリソースもモチベーションも限りがありますが、地域おこし協力隊として年代も幅広い方達に地域に入ってもらうことで、丹波山村全体に良い影響をもたらしてくれています。良い制度だと実感しています。(丹波山村地域創造課

TABANET.)

現役隊員をサポートする協力隊経験者としては、“間に立つ人の存在”が非常に大切だと思います。協力隊も担当職員も、最初は何をどうすればいいのか分からない状態です。その間を上手につなぐ人がいれば、スムーズに関係を築けるはず。

ぜひ、人に頼ってください。これは、制度をはじめて取り入れる自治体だけでなく、前任からの引き継ぎにおいても同じことが言えるのではないかと思います。(丹波山村移住定住推進協議会)