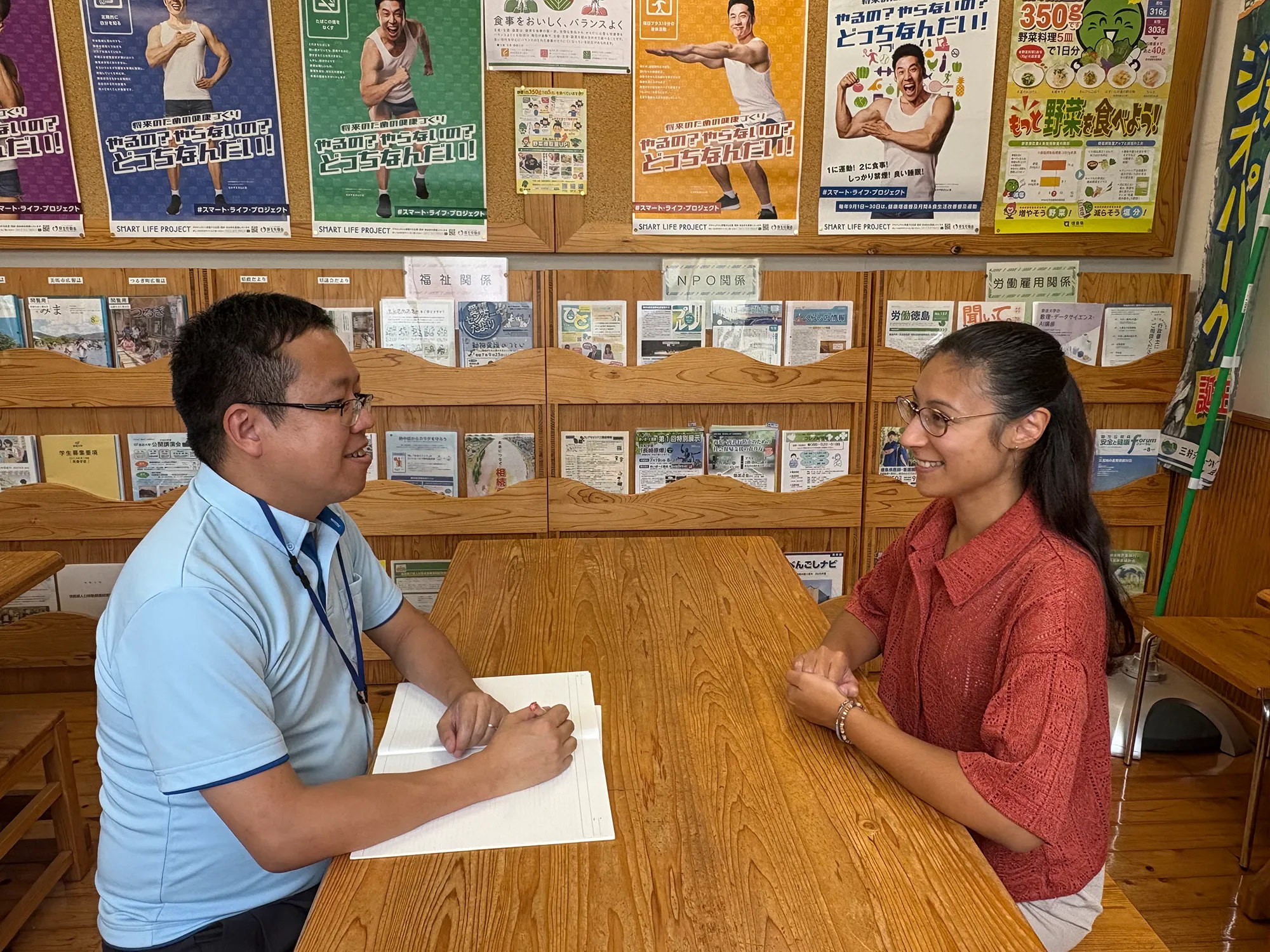

◾ 取材協力:

徳島県労働雇用政策課 移住交流室

徳島県西部総合県民局 地域創生観光部〈三好〉(以下、地域創生観光部)

(令和7年7月取材)

この記事では、外国人の協力隊員が多く活躍している徳島県労働雇用政策課 移住交流室、地域創生観光部にその秘訣を伺いました。

令和6年度時点で全国で活動した協力隊7,910人のうち、外国人は162人。インバウンド需要の高まりもあり、外国人の地域おこし協力隊のニーズは近年増加傾向にあります。総務省としても外国人の協力隊の採用や研修などの費用の一部を上乗せして支援しています。

徳島県では、外国人の地域おこし協力隊の募集を令和元年度からスタートし、令和2年度から実際の任用が始まりました。これまでに累計7名を採用し、現在は4名の隊員が活躍しています。

語学指導等を行う外国青年招致事業「JETプログラム」を終了した外国人が、プログラム終了後も同一地域で協力隊になれるよう、令和7年度から地域要件が緩和されました。外国人の地域おこし協力隊の任用は積極的に拡大され、支援体制も強化される方向に進んでいます。徳島県はその制度を積極的に活用している点で注目が集まっています。

JETプログラム|総務省

https://www.soumu.go.jp/kokusai/kouryu_JET.html

◾ 地域概要

徳島県は四国の東部に位置し、紀伊水道に面した自然豊かな地域です。県土の約8割を山地が占めており、中央部を東西に走る四国山地には、西日本第二の標高を誇る剣山をはじめ、1,000m級の山々が連なります。気候は温暖で雨量が多く、特産品はスダチや鳴門金時、阿波尾鶏(地鶏)など。観光では、鳴門の渦潮、阿波おどり、祖谷のかずら橋などが全国的に有名です。近年は自然や伝統文化を活かした観光振興と移住促進による地域活性化にも力を入れています。

◾ 地域データ

・人口:677,364人(令和7年7月1日現在の推計人口)

・面積:約 4,146 km²

・高齢化率:65歳以上の高齢者は約35.7%(令和7年高齢社会白書)

・産業別就業人口割合:第一次産業(農林水産業)約7.6%、第二次産業(製造業・建設業など)約23.5%、第三次産業(サービス業など):約68.9%(令和2年国勢調査)

◼ 協力隊制度について

・平成28年度より導入。外国人地域おこし協力隊制度は令和元年度からスタートし、実際の任用は令和2年度から。

・現在までの外国人地域おこし協力隊員の受け入れ人数:7名(累計)、現役隊員数:4名(令和7年7月時点)

・任期終了後の外国人地域おこし協力隊の県内定住率:66%(令和7年7月時点)

・県の会計年度任用職員として任用。移住交流室が協力隊制度を所管し、庁内の各所属が協力隊を受け入れている。受入所属の一つが、地域創生観光部で、令和7年7月時点で2名が活動している。

募集開始まで

1.徳島県の地域おこし協力隊事業の特色は?

「外国人に特化して採用している」という点が一番の特色です。

インバウンド需要や地元産品の輸出拡大、在留外国人の増加などにより、地域における外国人材の需要は全国的に高まっています。

そのようなニーズに応えるべく、徳島県では令和元年度から、外国人地域おこし協力隊制度をスタートしました。会計年度任用職員として県が直接採用をし、外国人協力隊の皆さんに県で勤務してもらうという形です。

外国人の方々の担う地域資源の発掘や海外向けの情報発信の業務は、市町村や県域をまたいでの活動(ミッション)になることが多く、単一の市町村による募集では運用が難しい側面があります。そのため日本人の地域おこし協力隊は市町村に任せ、県は外国人採用に特化して運用をするという形が定着しました。

地域において活動を行うには一定水準の日本語能力を必要としているため、JETプログラムの終了(もしくは同等レベルの日本語能力試験への合格)を応募の条件としています。

2.地域課題に対して協力隊の活動ミッションをどう設計したか?

募集要項は雛形がすでに整備されているので、毎年それをベースに作成しています。令和7年度の募集に向けては、令和7年1月頃に全庁に対して活動業務を照会し、2月に対外向けの募集を開始しました。全庁照会をかける期間が2週間程度、その後、希望を集約して、募集内容をまとめていくイメージです。トータルとしてはおおよそ1ヶ月〜1ヶ月半の準備期間で進めています。

募集する業務については、それぞれの課で活動内容を設計してもらっています。募集要項の作成から採用面接までは移住交流室で行います。

県西部は県内でも外国人観光客が多く訪れるエリアで、インバウンド需要が高いところです。英語圏の方への情報発信が特に必要だという課題意識があり、外国人協力隊の方には、その地域に住みながら、外国人目線での情報発信を担っていただいています。通訳業務やツアー同行対応などのほか、SNSの立ち上げなど、新たな取り組みも始まっています。

募集開始

1.説明会実施や協力隊関連イベントへの出展など、どんなPRを行った?

外国人の地域おこし協力隊の募集告知方法は日本人の地域おこし協力隊と同じで、県のホームページで募集を行っています。

またCLAIR主催の企業合同説明会「JETプログラムキャリアフェア」にも出展しています。毎年2月ごろに開催されるので、JETプログラム終了予定の方々に向けて本県の外国人地域おこし協力隊の募集を案内し、次のキャリアとして検討してもらえるよう声をかけています。令和6年度は県内で開催された外国人向けキャリアフェアにも出展しました。

JETプログラムへの参加者は、地方での生活経験や日本語でのやりとりの経験があるため、地域での活動にも適応しやすい傾向にあります。JETを入り口として、日本の「地方」を知ってもらい、そこから地域活動につながればと考えています。

2.募集開始後の問い合わせなど反応はどうだったか?

一定水準の日本語能力を応募要件としているため、県は日本語のみで情報発信をしておりますが、英語で「働きたい」と連絡が来ることも。その際には、翻訳ツールを使って返信を行っています。

また、採用条件として運転免許が不要の募集もあり、そこに応募が集中しているという傾向もあるようです。

着任時〜活動中

1.隊員着任後、自治体の協力隊担当としてどんな仕事内容がある?

隊員の採用が決まったら、以降の実務はそれぞれの受入所属で行っています。

地域での生活が基本になりますので、生活面での不安や困りごとがあれば受入所属で相談に乗っています。例えば、在留資格の更新手続きでは、必要書類を一緒に準備して、高松出入国在留管理局に同行して手続きを行うこともありました。

協力隊制度と在留管理制度の両方を理解していないと難しい面もあり、在留資格の更新については隊員任せにせず、協力隊担当も書類作成をサポートするなど、協力しながら対応をしています。

2.隊員とのコミュニケーション頻度はどれくらい?

地域創生観光部の担当内では朝礼的なミーティングを毎朝行っています。特に月曜は1週間の予定を共有する簡単なミーティングもあり、そこでスケジュール確認や相談をしています。

また、県の事業として協力隊全体の交流事業や勉強会も実施しており、東部・西部・南部でそれぞれ年1回の交流会を開いています。 この交流会には、外国人協力隊も参加しコミュニケーションを深めています。

3.隊員の定住に向けて工夫している点は?

令和7年度からは総務省の特別交付税措置を活用し、外国人協力隊向けの定住促進事業を新たに立ち上げる予定です。

また、外国人を含めて県では地域おこし協力隊の交流会や研修会を開催し、地域への定着を後押ししています。

全体を通して

1.採用計画とそれに必要な費用の見積もり、募集経費の申請、財政課との調整はどのタイミングで行った?

次年度の任用人数を決めて移住交流室から一括して秋頃に財政課に予算要求をしています。基本的には、一般的な事業の予算要求と同じ流れでの調整となります。

2.採用側(=地域)と隊員のミスマッチを避けるために気をつけたこと、気をつけていることは?

募集要項の内容を明確かつ具体的に記載することが重要だと考えています。地域おこし協力隊への着任を「キャリアのひとつ」として考えている方も少なからずいるので、あくまでも「地域振興」が目的であるということを意識して伝えています。

3.初めて採用/受入担当になった人、悩みがある人へのメッセージを!

在留資格など日本人とは異なる対応が必要な部分もありますが、外国人の方に活動してもらうことで得られる効果は大きいと感じています。インバウンド対応や情報発信の幅が広がりますし、地域に新しい視点が生まれます。

外国人の方のスキルや知識を活かせるような業務で募集すること、様々な事業部とクロスオーバーしながら任せられる業務を増やしていくことがポイントです。他の県や市町村でも積極的に採用が増えてほしいと思っています。ぜひ挑戦していただきたいです。

地域おこし協力隊は、制度自体が複雑なので、担当ひとりで全てをやろうとせず、総務省や関係機関に直接聞くなど、連携しながら実施することが大切だと考えます。