- TOP

- インターネットトラブル事例集

- PCやスマホの長時間利用によるカラダへの影響について考えてみたことがありますか?

身近な人と一緒に考えよう

PCやスマホの長時間利用によるカラダへの

影響について考えてみたことがありますか?

影響について考えてみたことがありますか?

- GIGAスクール用の端末が一人一台配布されて日々の学習でも画面を見る時間が増えました。長時間利用を心配する声は日に日に高まっていますが、単に利用時間の長さだけで状況を判断してはいけません。毎日、どんな内容を、どんな風に使っているかを把握することが、判断や対策の鍵となります。

利用を制限する引き算より、不足を補う足し算を心がける

-

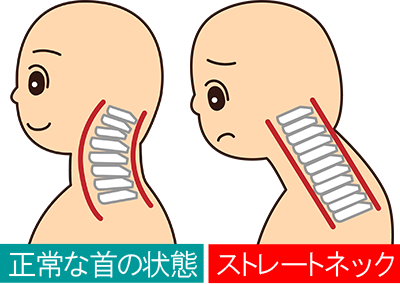

長時間のICT機器の利用に関しては、こどもたちの発達や成長を見守っている保護者や教職員のみなさんから、健康に関すること(たとえば、ストレートネック、スマホ巻き肩、スマホ老眼、エコノミークラス症候群、ブルーライトや睡眠不足による影響など)について心配する声があがっているようです。

でも、もしかすると「使いすぎていること」よりも「足りていないこと」のほうが問題かもしれません。

頑張って利用時間を減らしても、不足を補わなければ意味がありません。そこで、次のように考え方をシフトチェンジしてみませんか?

-

スマホを触っている時間が多すぎる

➡ リアルな世界との触れ合いが不足している対策 友人や家族などと話す・一緒に何かをする時間を増やす、動植物を育てる・面倒をみる

-

-

気づくとSNSやゲームをしている

➡ 勉強時間や睡眠時間が不足している対策 学びの時間を増やす(オンライン学習を含んでも良い)、寝る時間をちゃんと確保する

-

-

長時間、ごく近距離で小さな画面を見続けている

➡ 目を休める時間が不足している対策 遠くを見る時間を足す、まめに画面から目を離す、眼精疲労回復のためにたくさん寝る

-

-

座ったままなど、ずっと同じ姿勢でいる

➡ 体勢を変えたり動いたりすることが不足している対策 トイレに立つついでに軽く運動する、カラダを動かすゲームをする、気分転換に外出する

-