青少年がインターネットを安全に安心して活用するための

リテラシー指標等に係る調査

-ILAS(Internet Literacy Assessment indicator for Students)-

青少年に必要なリスク対応能力の分類

インタ一ネット上の危険・脅威への対応に必要な能力(リスク対応能カ)について、以下のように分類。

- リスク分類

- リスクの具体例

- 対応能力

- 1 違法有害情報リスク

- 1a. 違法情報リスク

- 著作権、肖像権、出会い系サイト等

- 違法コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。

- 1b. 有害情報リスク

- 不適切投稿、炎上、閲覧制限等

- 有害コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。

- 2 不適正利用リスク

- 2a. 不適切接触リスク

- 匿名SNS、迷惑メール、SNSいじめ等

- 情報を読み取り、適切にコミュニケーションができる。

- 2b. 不適正取引リスク

- フィッシング、ネット上の売買等

- 電子商取引の問題を理解し、適切に対処できる。

- 2c. 不適切利用リスク

- 過大消費、依存、歩きスマホ、マナー等

- 利用料金や時間の浪費に配慮して利用できる。

- 3 プライバシー・セキュリティリスク

- 3a. プライバシーリスク

- プライバシー、個人情報の流出等

- プライバシ一保護を図り利用できる。

- 3b. セキュリティリスク

- ID・パスワード、ウイルス対策等

- 適切なセキュリティ対策を講じて利用できる。

青少年がインターネットを安全に安心して活用するための

リテラシー指標等に係る調査からわかること

-

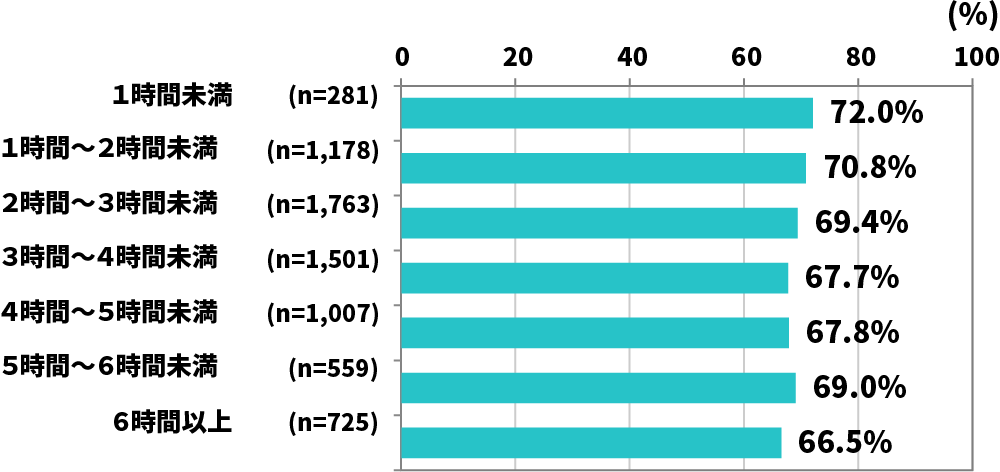

スマートフォンの利用時間別の正答率では、スマートフォンの平日1日当たりの平均利用時間が1時間未満の場合が最も高く、利用時間が長いほど概ね正答率が低下する傾向にある等の実態が可視化されます。

-

スマートフォンの平日1日当たりの平均利用時間別の正答率(クロス分析)

(スマートフォン保有者ベース、n=7,014)

(出所)「2019年度 青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標等に係る調査」より

-

回答することが、インターネット上の危険・脅威を意識するきっかけにもなります。

参加校には個別に結果をフィードバックするので、今後の授業や指導等にも役に立てていただけます。

-

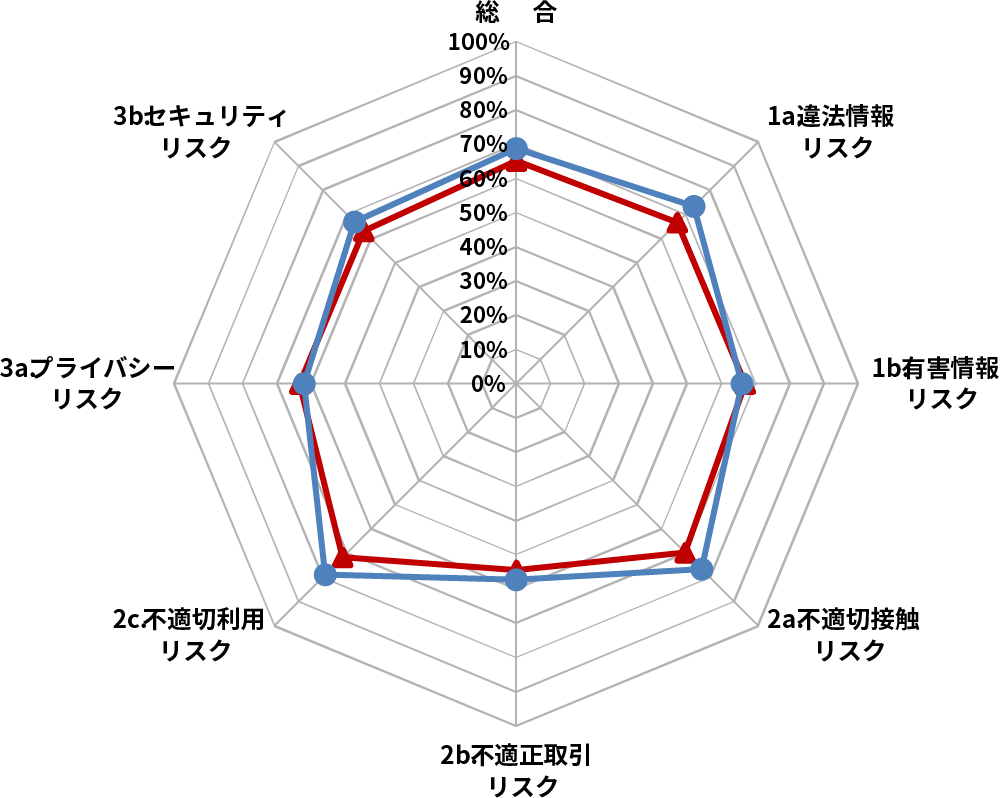

▲▲高等学校調査結果

▲▲高等学校調査結果 2019年度全体調査結果

2019年度全体調査結果

青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る

調査の参加校インタビュー

-

米田 謙三先生

関西学院千里国際中等部・高等部 教諭 (指導教科 地歴公民、英語、情報)

大阪私学教育情報化研究会 副会長ICTを活用した効果的な教育を専門分野とし、総務省の青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース構成員、経済産業省の未来の教室WG委員、文部科学省の委託事業である先導的教育情報化推進プログラム調査研究協力会議の委員、中高生が自らネットモラルを考えるICT Conference実行委員長や警察庁の児童のスマートフォン利用に関する効果的な広報啓発に関する研究会委員をされています。また、各地でICTを活用した教育に関する研修も多数実施されています。

-

米田先生、本日はよろしくお願いします。まず、簡単に自己紹介をお願い致します。

関西学院千里国際中等部・高等部で教員をしております。

-

ICTに関する様々な活動をされていらっしゃるのですね。教育の現場において、具体的にどのようなお取り組みをされているのでしょうか。

本校では、2018年より「学習者中心のICT活用」ということで、生徒が個人の端末を学校に持ち込み、学習に活用するというBYOD(Bring Your Own Device)制度を導入しています。

個人の端末を使って学習成果を上げていただけに、生徒だけでなく先生方や保護者の中には当惑された方もいたのではないかと思います。 -

確かに、個人の端末を持ち込み、授業で活用するとなるとびっくりするかもしれませんね。

はい、そうですね。ただ、単に個人の端末を持ち込むというだけではなく、学年の最初に担当教員が生徒に対してICTリテラシーに関する説明会を開催します。保護者に対しては、本校のデジタルシチズンシップを身に付けるための教育の流れについて、しっかり入学時に説明しています。その他にも、情報の授業においてインターネットモラルについて考えたり、講演会を開催したりもしています。

個人の端末を用いた授業風景

-

青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査(以下、「ILAS調査」)にはいつから参加していますか。毎年参加されていますか。

2017年から参加し、毎年高校1年生が参加しています。

-

どのように実施していらっしゃいますか。

ホームルームの時間の中で、高校1年生の全員または一部が調査に参加します。視聴覚教室等のパソコンを使って、ホームルーム、総合的な学習の時間、情報、現代社会の授業に実施する学校も多いのではないかと思いますが、本校においては、先ほど申し上げたように、BYOD制度がありますので、学校に持ち込んだ個人の端末を用いて調査に参加しています。

~実施前後の流れ~

(※2020年度調査の場合)- 【実施前】

- 事務局と実施日時の調整

- 事務局から関係書類の送付

- 教員のデバイスで動作確認のテストを実施

- 【実施当日】(2学期)

-

・受験ID等を生徒に配布

・ILASのアンケート及びテストの受験

- 【実施後】

-

・回答を授業で紹介し、時間に応じてフィードバックする。

・事務局に終了を報告

- 事務局より個別の学校の結果のフィードバックを受領

- 総務省より全体の結果の共有

- 米田先生

- 「教材などは事務局が準備することになっているので、調査に参加する負担は重くないです!」

-

授業の中でILAS調査をどのように取り入れてらっしゃるのか教えてください。また、調査後に個別及び全体のフィードバックがなされるかと思いますが、どのように活用されていますでしょうか。

調査では、実際にインターネット上で問題となりうる重要な論点があがっているため、調査を受けた後に、生徒には問題となった内容を紹介し、情報の授業等で取り入れたりもしています。また、生徒自身でどこを間違えたのか振り返ってもらったり、グループでどのようにリスクを回避できるのか討論したり、主体的に考える場を設けています。

-

ILAS調査に参加することを通じて、生徒の皆さんにどのような変化はありますでしょうか。どのような学び・気づきがありますでしょうか。もし、生徒の皆さんからILAS調査を受けた感想がありましたら紹介いただけますでしょうか。

ILAS調査の質問に答えることで、普段は意識していない危険に気づくことができるのが大きいと思います。このような機会を通じて、情報セキュリティの重要性を理解し、自らこの問題に積極的に取り組み、クラスに発表する生徒もいました。

ILAS調査に参加した生徒の声

-

インターネットを利用するときには著作権をはじめルール・マナー・モラルについて気を付くことができ、上手に使うようにとさらに考えるようになった。

-

「自分一人くらいは大丈夫」などと考えずに、世の中全体のことを考え、社会のルールをきちんと守って楽しむことが大切。

-

一人一人がネットを注意しながら楽しむことで、よりたくさんの作品が生まれ、またそれを楽しむことができるようになり、豊かで文化的な社会を守っていくことができることを知った。

-

これまで、法律などの話は、「国がこうするべき」とかという考え方になっていました。学習を始めてから、他人事ではなく、自分の身の回りの行動が社会につながっていることを感じました。広い視野を持って自分も当事者の一人として考え、自分にできることをしっかりと考えました。

-

学校でも言われているデジタルシチズンシップに基づいて行動していこうと強く思うようになりました。

-

-

これまでの貴校のILAS調査の結果について、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。教職員という立場で、もし気づいた点や意外だった点がありましたら教えていただけますでしょうか。

ILASは、「違法コンテンツ、有害コンテンツに適切に対処できる能力」、「適切にコミュニケーションができる能力」、「プライバシー保護や適切なセキュリティ対策ができる能力」という3つの能力を客観的に測ることができる指標なので、その結果に即した啓発教育や環境整備を進めることができます。安全にネットを使うために必要なことを自主的に学ぶことを促せるという点も大切だと思いました。

-

参加校として、ILAS調査に参加する意義を教えてください。

ILAS調査は、実際に生徒がどのようなリスクがあるのか、可視化することができます。高校生のフィルタリングやSNSの活用状況も知ることができ、それを踏まえた上で、生徒に何を意識して教えたら良いのかわかるという点でも非常に役に立つと思います。

余談:インターネット・リテラシー指標は国際的な課題!?

青少年が健全に成長できる社会の設計、安全に安心して利用できる 情報通信環境の整備は、諸外国にとっても重要な政策課題です。インターネット上の青少年保護については、各種国際会議 でも取り上げられてきており、経済協力開発機構(OECD)では、子供と保護者のインターネット・リテラシーのレベルを定期的に評価することを奨励するなどの勧告が成立しています。OECD等における国際的なリテラシー指標整備の取組にインプットという点で国際的な流れにあり、ILAS調査はこのような国際的な課題に取り組むものです。

-

ILAS調査に参加することを検討されている方々へのメッセージをお願いします。

ILAS調査の問題は、インターネット・リテラシーの中でも、特に、インターネット上の危険・脅威への対応能力やモラルに配慮しつつ、的確な情報を判断するために必要な能力を、以下の3つの大分類、7つの中分類に整理し、それぞれに対応する多肢選択式問題です。各能力を数値化することにより、インターネット・リテラシーを可視化することができます。なかなか単独の高校だけでは実施しにくいですが、問題作成から分析まで様々なサポートもしていただけます。現在の高校生のSNSなどの使用状況なども学内で共有することもできるので、その結果に応じてフォローすることができ、大変有益だと思います。

ILAS調査の能力(3つの大分類、7つの中分類)

- 1.

インターネット上の違法コンテンツ、有害コンテンツに適切に対処できる能力

-

- a.違法コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。

- b.有害コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。

- 2.

インターネット上で適切にコミュニケーションができる能力

-

- a.情報を読み取り、適切にコミュニケーションができる。

- b.電子商取引の問題を理解し、適切に対処できる。

- c.利用料金や時間の浪費に配慮して利用できる。

- 3.

プライバシー保護や適切なセキュリティ対策ができる能力

-

- a.プライバシー保護を図り利用できる。

- b.適切なセキュリティ対策を講じて利用できる。

- 1.

(インタビュー実施:2021年1月

※記載は当時のもの)