|

■ 高齢者などパソコンが苦手な人はどうすればいいですか?

キーワード

・従来の住民参画手段との比較

・高齢者の利用促進策 |

関連項目

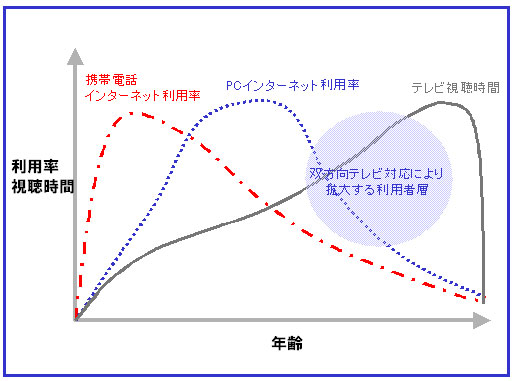

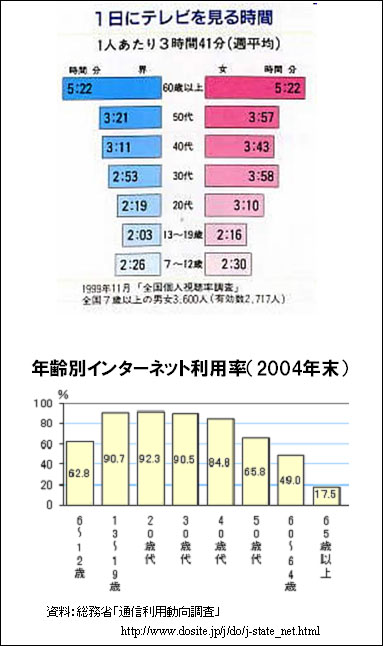

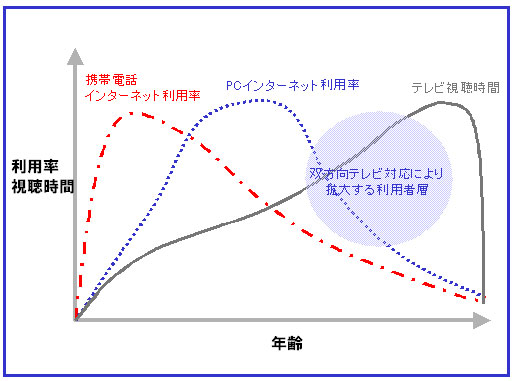

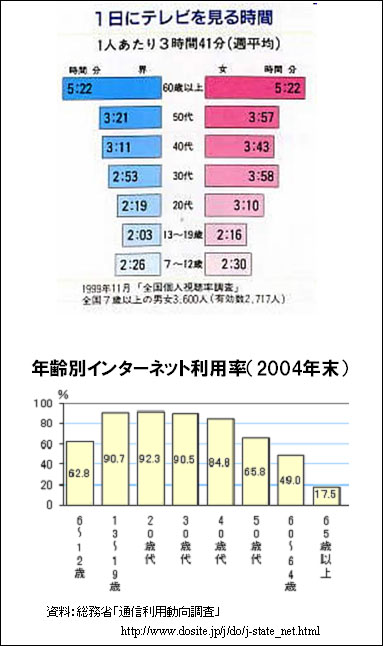

・ ICTを活用する場合、年齢が高くなるほどインターネット利用率が下がるなどの、いわゆるデジタルデバイド問題が生じます。しかし、従来の住民参画手段の場合も、物理的、時間的制約などから参加できない、参加しにくい人がいました。

・ 高齢者などインターネットが苦手な人たち、利用できない人たちの活用を促進するには、

1)研修やサポートなどを充実する

2)公共施設などに端末を置いて、自宅に端末がない人でも利用できるようにする

3)紙に印刷して閲覧できるようにする

4)代理での入力、操作ができるようにする

5)音声認識など既存の端末のバリアフリー化を進める

6)テレビ端末など高齢者が使いやすい機器へと利用可能範囲を拡大する

などの方法が考えられます。

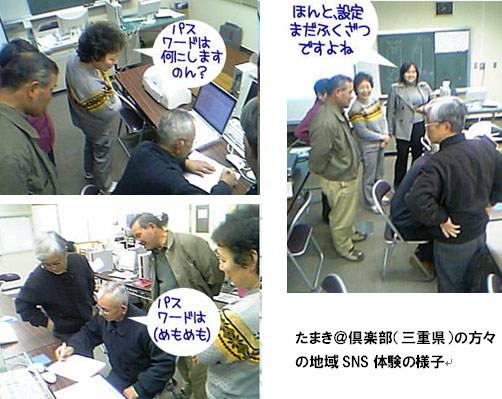

・ また、地域SNSが高齢者などのインターネット利用のきっかけとなり、利用促進につながることも期待されます。

● テレビ端末による高齢者への利用拡大

● 年齢別のテレビ、インターネットの利用状況

高齢者の地域SNS活用について (みえIT市民会議の太田さんに聞く)

・ 高齢の方や、パソコン初心者の方々は目的や実感などがないと、なかなか使ってくれません。例えば既存の地域コミュニティやサークル活動などをベースに使っていただくことが大事だと思います。単なる操作説明だけではなく、どんな目的に使うのか、コミュニティを立てる場合どんなテーマにするのかといったことを、みんなで話し合いながら決めていく過程が重要。そして、利用者が自分たちで使い方を決めていく過程で、創意工夫が生まれ、関心や参加意識が高まります。

・ また、一般的にSNSでは日記の機能がよく活用されますが、高齢者が参加する地域SNSでは、むしろコミュニティ機能に着目したほうがいいでしょう。高齢者の方の多くが、地域SNSの自己紹介登録でまず戸惑いがみられます。誰に対してどのように自己紹介すればいいのかがよくわからないという点。インターネットでの広がりやSNSでの人のつながりをこれから実感していただくためには、「○○サークルに所属する△△さん」という肩書きからスタートしましょう、だから、みなさんで○○サークルのことを表現していきましょう、と説明すると、インターネットそのものに対する漠然とした不安も薄れていくようです。

・ また、コメントを書く人、写真やビデオを撮る人、取材する人など、得意分野を分担して、みんなでひとつのコミュニティを作り上げていったほうが、参加しやすいし、運営面でも盛り上がります。最初はひとりきりではなかなか使いませんし、人の地域のつながりを小さいサークルからはじめましょう、と案内したほうが地域SNSに愛着も持っていただくことができるかと思います(談)

|