電気通信事業者は、緊急通報(110,118,119)を扱う際には次の機能を持つことを義務付けられています。

緊急通報時の位置情報等通知機能等については、NTTのアナログ電話等では従来から実施されていましたが、携帯電話やIP電話においても、普及が進むにつれて同様な機能の実現が求められるようになりました。

このため総務省では、平成15年頃から位置情報等通知機能等の導入に関して検討を開始し、平成16年には携帯電話について、平成17年にはIP電話についての導入方針を決定し、平成19年4月1日から位置情報等通知機能等を義務化しています。

事件・事故等に迅速に対応するには、緊急通報における通報者の発信位置の特定が重要です。そのため、発信者の位置情報を緊急通報受理機関(受付台等)へ送信する機能が、緊急通報には備えられています。

アナログ電話・IP電話の場合、位置情報として契約者等の住所が、電話番号及び契約者名とともに受付台等へ送信されます。

携帯電話の場合、位置情報として、GPS位置情報通知対応端末でGPSを利用可能な場合はGPS測位による位置情報が、それ以外の場合は基地局の場所等から算出される位置情報が、電話番号とともに受付台等に送信されます。携帯電話からの緊急通報は、移動中や外出先からの通報が想定され、通報者が現在地がわからない場合も多くあるため、自動的な位置情報通知は緊急通報でも重要な機能となっています。

なお、GPSの受信状況や携帯電話の電波状況によっては、正確な位置を通知できない可能性もありますので、緊急通報の際には、口頭でも現在地や目標物等を伝えるようにしてください。

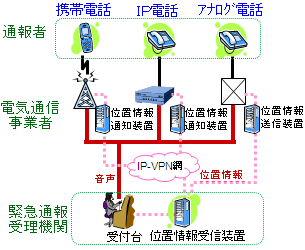

位置情報等通知に係るシステムの代表的な構成例は次のとおりです。

位置情報は、利用者が特別な操作をしなくても、各電気通信事業者内の位置情報通知サーバから、緊急通報の音声とは別の専用ネットワーク(IP-VPN網等)経由で、受付台等へ送信されます。

利用者が緊急通報時に特別な操作を行ったり、電気通信事業者と特別な契約を結んだりする必要はありません。

184を頭に付けて発信すれば、緊急通報時であっても、電話番号や位置情報等は通知されません。(「電気通信事業における個人情報保護ガイドライン」に基づき、利用者の意思を尊重し、選択できるようにするものです。)

ただし、緊急通報受理機関が人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

固定電話の場合は、契約者等の住所が通知されますので、精度は関係ありません。

携帯電話の場合は、GPS測位方式の場合、電波状況が良ければ数十メートル以下の精度で、基地局による位置情報の場合、基地局の配置状況にもよりますが数百メートルから10キロメートル程度の精度で、位置情報が通知されます。

海上保安庁は全国で対応していますが、一部地域の警察及び消防機関では位置情報を受け取ることができません。詳細については、関係機関へお問い合わせください。

携帯電話へのGPS搭載の義務付けは行っていません。

法令上は、第三世代携帯電話に対して、発信場所または基地局の位置情報を通知することが義務化されており、発信場所以外にも基地局の位置情報通知を認めています。

また総務省(情報通信審議会答申)では、発信場所の特定方法として、精度が高いGPS測位方式を基本方式と位置づけていますが、これはGPS測位方式に限定するものではなく、同等の測位精度等を有する他の衛星測位方式等も想定しています。

一部のGPS搭載携帯電話は、緊急通報時のGPSによる位置情報通知に対応していません。(緊急通報時にGPS機能を自動起動する仕組みが装備されていない等のためです。詳細は、ご利用の電気通信事業者に確認ください。)

なお、第三世代携帯電話加入者数のうち、約49%(平成22年3月末)がGPSによる位置情報等通知機能に対応しています。

| 電気通信番号 | [略] | 電気通信番号の使用に関する条件 | |

|---|---|---|---|

| 電気通信番号の種別 | 電気通信番号の構成 | ||

| 固定電話番号 | □ABCDEFGHJ[略] | [略] |

第1 重要通信の取扱いについては、次のとおりとする。

1 利用者が緊急通報を行うことが可能であること。ただし、固定電話番号を使用して提供する電気通信役務が、特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているものであって、緊急通報を代替して提供するための措置を講じている場合その他の総務大臣が特に認める場合を除く。

2 [略]

第2〜第4 [略]

|

| [略] | [略] | [略] | [略] |

| 音声伝送携帯電話番号 | □70CDEFGHJK、□80CDEFGHJK及び□90CDEFGHJK[略] | [略] |

第1 重要通信の取扱いについては、次のとおりとする。

利用者が緊急通報を行うことが可能であること。ただし、音声伝送携帯電話番号をデータ

伝送役務及びショートメッセージサービスのみの用に供する場合その他の総務大臣が特に認

める場合を除く。

第2・第3 [略]

|

| [略] | [略] | [略] | [略] |

| 電気通信番号 | 電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 | 電気通信番号の使用に関する条件[抄] | |

|---|---|---|---|

| 電気通信番号の種別 | 電気通信番号の構成 | ||

| [略] | [略] | [略] | [略] |

| 緊急通報番号 | 110 | 警察機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務 |

1 緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する警察機関に接続すること。

|

| 118 | 海上保安機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務 |

1 緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する海上保安機関に接続すること。

|

|

| 119 | 消防機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務 |

1 緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する消防機関に接続すること。

|

|

| [略] | [略] | [略] | [略] |