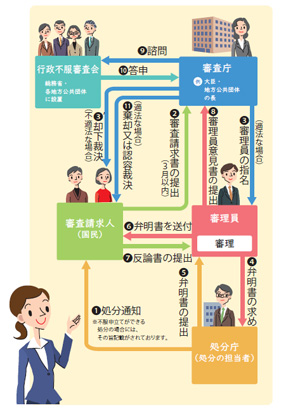

行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。

裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。

審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。

なお、審査請求に費用はかかりません。

不服申立てをすることができる処分又は裁決をする場合には、処分庁又は審査庁は、処分又は裁決の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨や不服申立先等を教示しなければなりません。

原則として、「審査請求書」(※)を正本と副本の計2通提出して行います

処分庁が申立先となる場合には、副本の提出は不要です。

また、他の法律又は条例で、口頭で審査請求をすることを認めている場合は、口頭で行うこともできます。

※ 再調査の請求の場合は「再調査の請求書」、再審査請求の場合には「再審査請求書」となります。

※ 審査請求については、処分庁・不作為庁やその上級行政庁である審査庁は、裁決で申請を拒否する処分を取り消す場合や申請に対する不作為が違法・不当である旨を宣言する場合に、その申請を認容する等の処分をする(命ずる)ことができます。