- ���ӌ��E�����

- ENGLISH(TOP)

- MIC ICT Policy ( )

| �u ���m |  |

���邵������ |  |

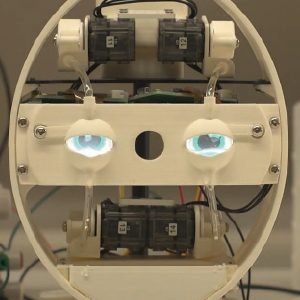

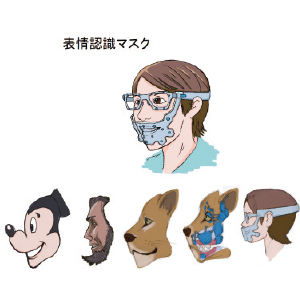

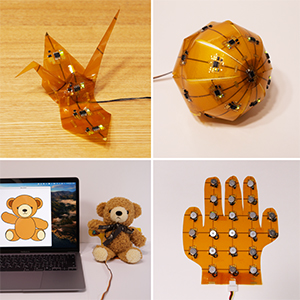

| ���̂̒e���͂�S���͂��B�e�\�Ȏ�����J�����̊J�� | ���x�ȃC���^���N�V�������\�ɂ���Z�}���e�B�b�NAR�̂��߂̊����ʋZ�p�̊J�� | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �J�����͉f�����L�^������̂ł��������A���݂͕��̂̉��x��`��A�ގ��Ȃǂ��B�e�\�ɂȂ����B�{����ł́A����ɕ��̂̊��G�i�S���E�e���j���B�e�\�ȃJ�������J���B��Õ���Ȃǂł̉��p��ڎw���B | �������̈Ӗ��I�ȏ��i�Z�}���e�B�N�X�j���R���s���[�^�[�ɒ���u�Z�}���e�B�b�NAR�v���̍\�z�ɕK�v�ƂȂ�A�������̎��ʋZ�p�̊J���ƁA�o�[�`�����L�����N�^�[�Ƃ̃C���^���N�V�����V�X�e�����\�z�B | ||

| ���� ���� |  |

���� ��� |  |

| �l�X�Ȋ��ɓK������ό`�d���o�C�N�̎��p���ƁA�����p�������̂Â���̖��剻�̐��i | Deep Learning��p�����s�s���ł̓V�̎ʐ^�B�e | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ������o�C�N�ɕό`���邱�ƂŁA���l�Ȋ��ɓK���\�ȃ��r���e�B�uICOMA�@�^�^�����o�C�N�v�̎��p���B���̊J���ߒ��M���A����̃��[�U�[�Ƌ��n���A�i��������A���m�Â���̃R���e���c���B | �����̖��Ŗڎ��ł��鐯�̋P���͏��Ȃ����A����̉摜���@�B�w�K�Ńf�[�^���������邱�ƂŁA���Ȃ���ԂŊȒP�Ɂu���ꂢ�Ȗ��v�������ł���B�܂����_��������Ƃ������f�����̂̓]�p�̉\�����T��B | ||

| �Έ� �m�� |  |

�Γc ���i |  |

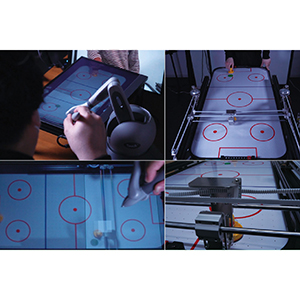

| �u���v�Ɓu�������v�ő咰����̑���������ڎw���A�v���u����R���v | �l���L�ł�������������\�ȏ��^4��EV�`�Ԃ�����p�l�^�ό`���{�u�t�@�C�o���I���v | ||

| 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �����K���a�̑�����������������ׂ��A�Q�[�����U�����邽�߂ɂ͓��X�̔r�L�^���K�v�ȃQ�[���u����R���v��A��t�ɑ��k���ɂ������e��VTuber�ɑ��k�ł���f�o�C�X�A�G�o�̌���ʂ����[���ȂǕ��L���J������B | �������s�\�ƒ������s�\�ȏ�p�ԗ��ό`�q���[�}�m�C�h���{�b�g�u�t�@�C�o���I���v�̊J����ʂ��āA�ߍ��ȉ��O���œ����錘�S�ȃn�[�h�E�\�t�g���������ĉ��O��ƃ��{�b�g�̃v���b�g�t�H�[����ڎw���B | ||

| �Ό� �q |  |

�s��F�M |  |

| ��˃X�^�[�V�X�e���E�o���N�V�X�e���̃C���^�[�l�b�g�I���邢�͏W���m�I���� | �����������{�b�g�ɂ�����~�c�o�`��͕킵���C�`�S�̎�������A���S���Y���̊J�� | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ��ˎ����̐����@�ł���u��˃X�^�[�V�X�e���v�����f���ɂ����Z�p���J�����A�C���X�g���s�̐l�ł�����𐧍�ł���d�g�݂����グ�A������̖��剻��ڎw�����݁B | ���{�b�g�ɂ�銮�S�����͔|�ň��萶�Y�E�l�ޕs���ɍv�����邱�Ƃ��~�b�V�����Ƃ��A�~�c�o�`�̑���Ɏ��s�����{�b�g�i���I��͕킵����p�̎����A�^�b�`�����g�j�Ȃǂ��J���B | ||

| �s�� ���� |  |

�ɓ� �S�i |  |

| �f�W�^���V���[�}���E�v���W�F�N�g�F�ƒ�p���{�b�g�ւ̌̐l�̐g�̓I�����̃C���X�g�[�� | PROCESS WARP���U�����V�X�e���̊J�� | ||

| 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �Ȋw�Z�p�����W�𐋂�����������Ƀf�U�C�����ꂽ�A�V���������̌`���āB�ƒ�p���{�b�g�Ɍ̐l�̐g�̓I������߈˂�����v���O�����ɂ��A���x�����l�����Č����A�C���^���N�e�B�u���̌����ڎw���B | �I�����C���V�X�e���̂قƂ�ǂ̓N���C�A���g/�T�[�o�[�V�X�e�������A����̃T�[�o�[���������A�����V�X�e���ł̃N���C�A���g���܂ޔC�ӂ̃f�o�C�X���������\�͂������v���O�������s������������B | ||

| ���� �Y�m |  |

�F�c ���M |  |

| ���R���Ɨ����𗼗����邽�߂̔�s�Z�p�J�� Avrapter | �d�q�y��E�_�[�̎�����t���O�V�b�v���f���J�� | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���R���Ɨ����A���S���𗼗����邽�߂̐V�Z�p����Avrapter�i�A�[�����v�^�[�j���J�����Ă���B���m�Ƃ��Ă����łȂ��w���R�d���������x���厲�ɂ����Љ�݂̍���������������Ă����B | �u�E�_�[�v�͒P���ȃC���^�[�t�F�C�X�������A�o�C�I�����̂悤�Ȗ��i�K�����ƃs�A�m�̂悤�Șa�����t���𗼗��������d�q�y�킾�B�{�v���W�F�N�g�ł͒�R�X�g���ƍ����\����}��A�V�����u�E�_�[�v�̊J���ƕ��y��ڎw���B | ||

| �]�� �G |  |

���� �� |  |

| iPS�זE�̎�ᇉ�������������Đ����Âւ̒��� | 100m����10�b��邱�Ƃ��ł���C�̊J�� | ||

| 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| iPS�זE����l�H�������o���A����𓀌��������邱�Ƃō���U�ނ�Z�p�𒅑z�B�{�v���W�F�N�g�ł́A���Y���i���y�b�g��n�̍��������Âɉ��p���ׂ��A���̍��U���\���������A���̌��ʂ������Ă����B | �p�������s�b�N�ȂǂŎg�p����Ă��鎾���p�̃X�|�[�c�`���������A�X���[�g�̖��i�͂߂��܂����B100m��9�b��ő��関����ڎw���A�A�X���[�g�̑�����ő���ɂ܂ň����グ��C���J������B | ||

| ��F �N�F |  |

�哈 �� |  |

| �c���̒��f��`�c������͐�ɗ���o�閳�ʂȔ엿�����팸���C���̐��Ԍn����肽���` | �������Ă��炩��/���炩���Ă���������������i�\���ł�����e�����������邽�߂̏����j | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �_�n�ɂ͍앨�ɋz������Ȃ������엿�������~�ς���悤���B���̔엿�����i�~�ϔ엿�j�����p����ƁA�L��ƂȂ�\��������B�{�Z�p�́A�엿�̑��ʂ��玝���\�ŖL���Ȕ_�Ƃ�ڎw���Z�p�ł���B | �����̍��������ɍ\�������H���邱�ƂŁA�ł��Ə_�炩����2�̐������������镨��������B�{�v���W�F�N�g�ł́A����2�̐������Ɏ������̒e���������\���ɂ���Đv�E���삷�邽�߂̃V�X�e�����\�z�B | ||

| ��]���G�K |  |

��{ ���� |  |

| �V�i���I�����x��AI�uBunCho�v�̉��P�ƃ}���`���f�B�A�� | ���C�U���S�����ǃJ�v�Z���������̊J�� | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �����������������V�i���I�����x��AI�ł���uBun Cho�v�ɂ���Ȃ���ǂ�������B�܂��}���`���f�B�A���E�R���e���c���Ɍ������������s���A����IP�Ƃ̘A�g��ABunCho���炳�܂��܂�IP��n�o���邱�Ƃ�ڎw���B | �ʏ�̓������ɔ�ׁA�J�v�Z���������͂������ݍ��ނ����̌����ŁA��ɂ���ː��픘���Ȃ��B�J�v�Z����������̊O���玥�ŗU�����A1��̌����ŐH���`���܂ł̏����ǂ������I�Ɋώ@�ł���V�X�e�����J���A������B | ||

| ���� �W�� |  |

���� �z�� |  |

| ��“�S”��̊J�� | �R���s���[�e�[�V���i���t�B�[���h��p�����q���[�}���C���^�[�t�F�[�X�̎��� | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �S���̑傫����^�C�~���O�A�S���ϓ��ȂNJe��p�����[�^�[��Ǝ��̃A���S���Y���ʼn�͂��u�X�g���X�̐��l���v��ڎw���Ă���B�{���Ƃł͎����_�o�w�W�̒�ʓI�]���A���S���Y���̌����y�ю���J�����s���B | 3�����I�ɕ��V������̂̃z���O�����̌`����A�l�ɂ���ĈႤ�����͂��X�s�[�J�[�Ƃ��Ă̗��p�ŁA�|�e���V������̋L�q�͈͂�2��������3�����ւƊg�����A���Y�A�G���^�[�e�C�����g�Ȃǂ��܂��܂ȏꏊ�ŗ��p�ł���悤�ɂ���B | ||

| ���� ���� |  |

���R ���� |  |

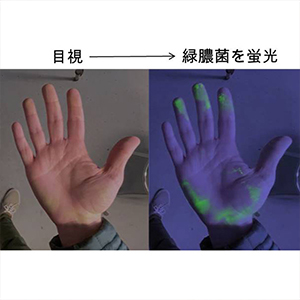

| ���ꂩ�烁�^�o�[�X�ŐV���ɐ��܂��Ɨ\�������d���Ƀt�H�[�J�X������Q�҂̏A�J�v���W�F�N�g | ����ł͌����Ȃ��������Ɍ��Ă邾���Ń��A���^�C���ώ@���\�ɂ���Z�p�J�� | ||

| 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���^�o�[�X�ł̎d���ƃt�������[�g�̎d�����A�I�����C���̊���VR��Ԃŏ�Q���y��������Q�҂ɒ��邱�ƂŁA��Q�҂̐V���ȏA�J�̌`�����A��Q�҂̏A�J�ɂ����镽���̎�����ڎw���܂��B | ���Ă邾���ŁA�\�ʂ̉q����Ԃ���������u���C���[�W���O�Z�p���J���B�]���̐@������זE�ڎ��K�v�Ƃ��Ȃ��V�����Ǘ����@�ŁA�����q���Ǘ��𑣐i�ł���\��������B | ||

| ���R �s���Y |  |

�����ޒÎ� |  |

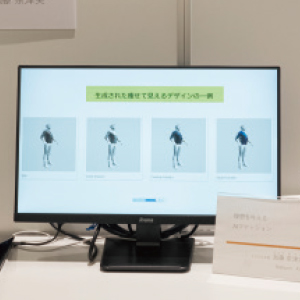

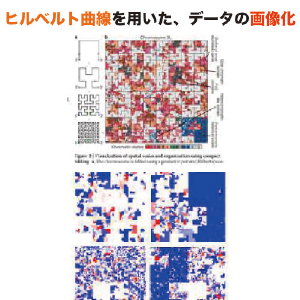

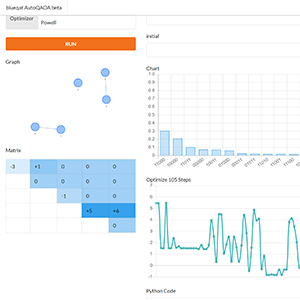

| �����ɒ��z�����U�A���S���Y���̍\�z�Ǝ��� | ���z��������AI�t�@�b�V�����̒Nj� | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���܂��܂Ȑ����̏���̃��f������A�R�X�g�ƃp�t�H�[�}���X�̃o�����X�̂Ƃꂽ���p�I�ȃL���b�V���A���S���Y�����l�āE�������āA���ۂ�P2P�V�X�e����E�F�u�T�[�o�[�Q�Ȃǂ̃p�t�H�[�}���X�����コ���邱�Ƃ�ڎw���B | ���[�U�[�̃j�[�Y�ƕ��������Z�������A���[�U�[�̐g�̃f�[�^�����ɁA�œK�������f�U�C���������V�~�����[�V�������s���A���[�U�[�ɍœK�����ꂽ����������s���p�b�P�[�W�����ꂽ��������V�X�e����n�o�B | ||

| ���V���F |  |

�T�� ���K |  |

| �d�q���Ђ̃��r���[�ɂ�鏑�X�������v���T�[�r�X | �A���֊��o�Č����u�̂��߂̔A�ӒV�X�e���̉��P�Ƒ��u���y�Ɍ��������^���A���W���[���� | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �ǎ҂����r���[�𓊍e���邱�Ƃɂ���āA�u������d�q���Ёv��n�����A���X�����v����V�����d�g�݂������B����ɂ��A�_�C���N�g�ɒ��҂��x�����A�ǎ҂�o�ŎЁA���X�Ɏ��v�������炷���Ƃ�ڎw���B | �̌��҂ɔA���֊��o����鎸�֑̌����u�̂���Ȃ���ǂƕ��y�Ɍ������������s���B���u�̏��^���ƃ��W���[������i�߁A��ÁE���E�G���^���ƊE�Ȃǂ��܂��܂ȗ̈�ƘA�g����̓I�ȉ��p�����n�o����B | ||

| ���� �B�� |  |

���R���� |  |

| �R�}�b�s���O�`�ǂ��ł��y���߂�C���^���N�e�B�u�ȃv���W�F�N�V�����}�b�s���O�̊J���` | ������ߕ��ɐ������𐁂����ރv���_�N�g�ŐV���ȕ\���̏�ݏo�� | ||

| 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �v���W�F�N�V�����}�b�s���O�̎�@��p���ăR�}�ɃC���^���N�e�B�u�ȑ̌������v���_�N�g���J���B��]�̂̃��o�X�g�Ȍ��o��@��҂ݏo���ƂƂ��ɁA�N�ł��ȒP�Ɏ����^�ѐݒu�ł���n�[�h�E�F�A�����������B | �ߗނɐ��������h���v���_�N�g�ŁA�l�ƃ��m�̐V���ȊW���𐢂̒��ɒB�F�m�H�w��A�j���[�V�����̃Z�I���[�A���{�e�B�N�X�Z�p�����p���Ĉߗނ��̂��̂��������������悤�ɓ����v���_�N�g���J������B | ||

| ��� ��� |  |

�_�c ���D |  |

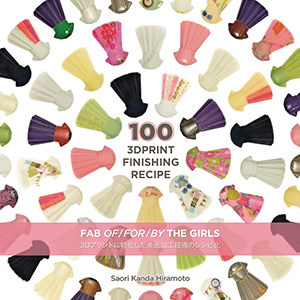

| ������̈ٔ\����Ă�B�N�ł��n�[�h�E�F�A�̎d�g�݂��w�ׂ郂�W���[���^�ߋ�̊J���B | FAB OF/FOR/BY THE GIRLS-3D�v�����g�ɓ��������\�ʉ��H�Z�p�̃��V�s��- | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

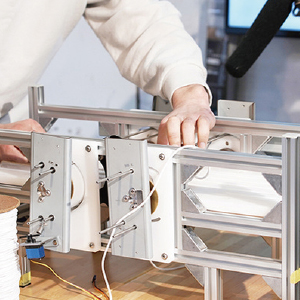

| �N�ł��ȒP�Ƀn�[�h�E�F�A�̎d�g�݂��w�ׂ郂�W���[���^�ߋ���J���B�q�ǂ��𒆐S�Ƀn�[�h�E�F�A�ւ̊S�����コ���A�n�[�h�E�F�A�J���̐�����L���Ă������ƂŁA������̈ٔ\�Ȑl�ނ���Ă邫�������Ƃ���B | ��ɏ������[�U�[�ɂƂ��Ă̎Q����ǂ̌������u�����i�����j�x�̌��@�v�A�܂�u�d�グ�̍��فv�Ƃ��������_���猟���A10���3D�v�����g�ޗ���10��̎d�グ���H��g�ݍ��킹100�ʂ�̕W�{�i���V�s�j�𐧍삷��B | ||

| �k��[�� |  |

�ؑ� ���� |  |

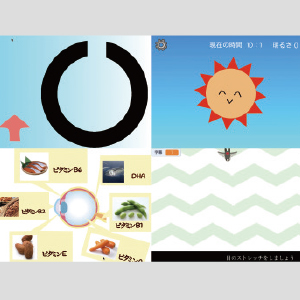

| �Ƒ��݂�Ȃň����Ɉ���Ō��z���関���Z��@�����𐫂̃C���X�^���g�n�E�X | �݂�Ȃ̖ڂ������� | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �����𐫂̑f�ނ݂̂ŁA�`���傫�����@�\�����R���݂ɕύX�ł���C���X�^���g�n�E�X�̃v���g�^�C�v����������B����ɂ��A���O�̉Ƃ��Ȃ��l�ւ̒��\�ɂ��Ă������Ƃ�ڎw���B | �p�\�R���Ɛl�̊�Ƃ̋�����F�����A���̎��Ԃ��o�߂���ƃA���[���ƌ��Ōx��������V�X�e�����@�B�w�K�ŊJ���B�Q�[���ɖ����ɂȂ��Čx�������Ă��܂��q�ǂ������ւ̎d�g�݂�A�v���J���Ȃǂɂ�����B | ||

| �v�� �F�� |  |

�͖� �h�� |  |

| �V���f�����e�N�m���W�[�̂��߂́A���B��摜��͂ɂ��A�����Ԏ��o�R�~���j�P�[�V�����̉� | �C���ɓ��ډ\�ȑ��u����V�X�e���ɂ��V�������ϑ��̎��� | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �t�B�[���h���[�N�ƃC���^�[�l�b�g��̃f�[�^��͂�2��ނ̃A�v���[�`����A�o�[�`�������E�ƃ��A�����E�����܂��n�邱�Ƃɐ������Ă���A���{�̎Ⴂ���������̃R�~���j�P�[�V�������ώ@�A���f�����A���͂���B | �C�ۗ\���C��ϓ��̊Ď��ɗp�����Ă����]���̋C�ۊϑ��C���́A�ϑ���ɉ�������Ȃ��g���̂Ă�O��Ƃ����`�ʼn^�p����Ă���A�y�ʂ��ȑf�ȃZ���T�[�݂̂ɂ��A��b�I�Ȋϑ��ɂƂǂ܂��Ă����B�{����ł͊ϑ����u���̂Ɋ���@�\��t�����邱�Ƃɂ���荂�x�Ȍv���퓙�𓋍ډ\�ȐV�����C���ϑ��V�X�e���̎�����ڎw���B | ||

| �� �I�C |  |

�ߓ� �C�� |  |

| �n���K�[���˂����Ƃ����^���U�����o���ۓ����V�X�e���̊�Ս\�z�ɂ��HapticHMD�̎��� | �X�}�[�g�t�H����p�����O�����p������ɂ��g����B�x�� | ||

| 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �n���K�[���˂́A�j���n���K�[�ɔ��ƈӐ}������������Ă��܂����o���ہB���̃n���K�[���˂����Ƃ��Ă���y�ɕ|���Ċy����VR�̌����\�ɂȂ�HMD�V�X�e�����J������B | �p������Z�p����g���āA�g���𐳂����ȒP�ɏK�����邱�Ƃ��ł���A�v���P�[�V��������������B����ɂ��A�N�����]�ނ܂܂ɋؓ��𐬒���������Љ�A���E�I�ؓ��ʂ̑�������������B | ||

| ���� �Y�� |  |

��{ �r�V |  |

| �H�i�p���������p�����V�f�ނ̊J�� | GPT-3�����̑�K�͌��ꃂ�f���̓��{��Ŋw�K�ς݃��f���쐬 | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �t�[�h���X�̍팸�Ɗ��p�̂��߁A����܂Ń��T�C�N��������ł������R���r�j�̔p���ٓ���َq�p�������A�J�g�����[�⌚�ݍޗ��ȂǗl�X�ȗp�r�̐��i�Ƃ��Ă�݂����点�邱�Ƃ�ڎw���B | �l�X�Ȏ��R���������AI�̃x�[�X�ƂȂ蓾���K�͌��ꃂ�f���́A���{��ɓ���������ʌ��ꃂ�f�����쐬���A���R�ɗ��p�E�����ł���悤�ɒN�ł��_�E�����[�h�\�ȃ��f���Ƃ��Č��J����B | ||

| ��{ �� |  |

���� ���� |  |

| �l�Ԃ���荞�ݑ��c����A����l�^���{�b�g�̎����Ɍ����āA���s�Z�p�̌��� | �J�o���ɓ���Ď���������N���} WALKCAR | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

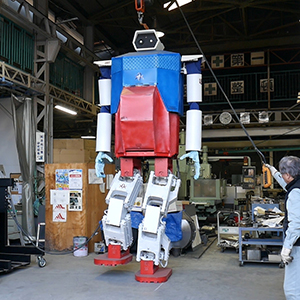

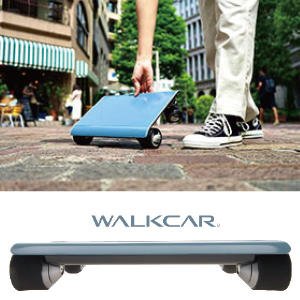

| ���N����ɓ��ꂽ���{�b�g�A�j���̐l�^���{�b�g����������B�ŏI�ڕW�͐g��18m�ŁA�l�Ԃ���荞�ݑ��c���鋐�働�{�b�g���B�߂��쓮���郂�[�^�[����s���䃍�W�b�N�A�]�|�h�~�Ƃ������Z�p�ۑ�Ɏ��g�ށB | �uWALKCAR�i�E�H�[�J�[�j�v�́A13�^�m�[�gPC�T�C�Y�Ŋ��ɓ���A���]�ԕ��݂̃X�s�[�h�ő��s�ł���N���}�B����ł͓��{�̌����𑖂邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�����𑖍s�\�Ȏd�l�̐��i���J������B | ||

| ���� �� |  |

Zhafri Zainudin |  |

| �菑��������2.0�@�f�W�^���̎���ɐl�Ԑ������߂����� | Stickers coated with 100% natural formulations that extend fruits shelf life by 3-4 times longer | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

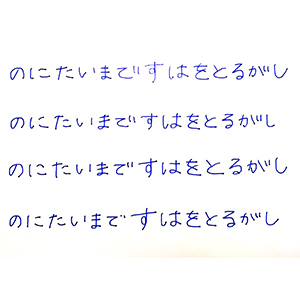

| �Œ�t�H���g�̑���ɁA�菑�������o��悤��AI�̗\���@�\���g������قȂ�`��̕����������������鑕�u�ł��B�����Ɂu�ł��v�u�܂��v������ł��A�����ÂقȂ��ŏ������悤�Ɏ��R�Ȋ����ł��B | �V�N�ȉʕ��̒��������͋ɂ߂ĒZ�����߁A���Y�҂�̔��Ǝ҂Ȃǂ͍����I�ȉe�����₷�����A�X�e�B�b�N�X�t���b�V���̃X�e�b�J�[���ʕ��ɓ\��Ǝ���ɕی�w������邽�߁A�����V�N�ɕۂ��Ƃ��ł���B | ||

| ���e �\�C |  |

���� �f�� |  |

| OTON GLASS�|�ǂޔ\�͂��g������X�}�[�g�O���X�|�ɂ�����C���^�[�t�F�[�X�ƃT�[�r�X�̌����J�� | ���{��!! ��Ȑf�f AI �̊J���ɂ�鐢�E�̎����Ǝ��o��Q�̍���ւ̒���!! | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �uOTON GLASS�v�͕�����ǂݏグ�Ă����ዾ�B������^�̃v���g�^�C�v�𐧍삷�邽�߂ɁA�n�[�h�E�F�A�E�\�t�g�E�F�A�̃A�b�v�f�[�g�ɉ����A���C�t���O�f�[�^�𗘗p�����T�[�r�X�̊J���Ɏ��g�ށB | �X�}�z�A�^�b�`�����g�^�̊�Ȉ�Ë@��uSmart Eye Camera�v�Ŏ��W�����摜����u��Ȑf�fAI�v�̊J���ɐ����B���E�̎�����50%���炵�A�Ⴉ��l�X�̌��N����邽�߂Ɋ��p���Ă����܂��I | ||

| ���i �� |  |

�V�J ���� |  |

| �����Ƌ@�B�̏��ʐM�C���^�[�t�F�C�X | ���������̍\���Ɠ��������̂܂ܓd�q�������ώ@������@�̊J�� | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

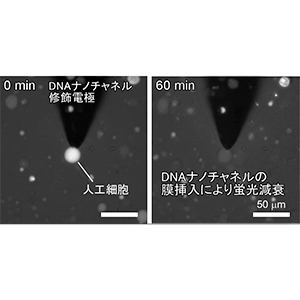

| �זE�Ƌ@�B�̏��ʐM�V�X�e���̊J����ڎw���A�A�����^���p�N����͂��������i�m�`���l�����J�������B�{�`���l����W�I�l�H�זE�ɂ̂ݑ}�����邱�ƂŃ`���l����������q�A���ɐ��������B | ����?�������������ł͂ǂ���Ԃ�������Ȃ��̂Ɠ����ŁA���̂������Ă����Ԃ����邱�Ƃ���ł��B�n�t�ɐZ���������̎����̍\���Ɠ�����d�q�������Ŋώ@������@(DET���@)���J�����܂����B | ||

| ��� ���� |  |

��� �� |  |

| �������v | ���ɗZ�����܂ꂽ�Q���{�b�g�ɂ��V���ȃq���[�}���E���{�b�g�E�C���^�[�t�F�C�X�̒�� | ||

| 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

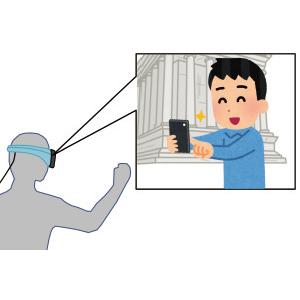

| �����������A���Ԃ�\�����鎞�v�u�������v�v���āB���̊����ƒ��������ڎw���A�t������Z�p�I�ۑ�i���͓`�B�A���v�@�\�A�M�L�@�\�A�����@�\�A�E�i�@�\�Ȃǁj�����[�e�N�m���W�[�u���炭��v�ʼn������Ă����B | �{��Ăł́A�����Ԃɂ��܂��܂ȃ��{�b�g���z�u����A�p�r�ɉ����ēW�J�����r�W������1�̌`�Ƃ��āA���ɗZ�����܂ꂽ�Q���{�b�g���g�����A�V���ȃR���s���[�^�[�C���^�[�t�F�C�X���Ă���B | ||

| ���� �g�j |  |

���� �g�T |  |

| �u�T�C�G���X���A�������A�y�����B�v�ŃT�C�G���X�A���Ɉ�Â̐��E��ǂ��������ł��B | �l���䂫���铵�P�C���^�t�F�[�X�̊J�� | ||

| 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �S�������̗������p�V�~�����[�V�����Ȃǂ��A���i���܂�o����Ƃ̂Ȃ��u��w�v�ƁuCG�v�Ƃ����т��A�u�������v���u�y�����v�����B���Ð��т̌�����Ï]���҂̃g���[�j���O�ȂǂɂȂ���B | �l�́A�������Ă���Ƃ��A�����Ă���Ƃ��A���C�ɖ����Ă���Ƃ��A�}������Ȃ�������ɏh��A�P������B�����āA���̋P�����ɐl�͋����䂩���B���̎d�g�݂����āA�l�𖣗����郍�{�b�g���J������B | ||

| �������[�E��[ |  |

���� �N�l |  |

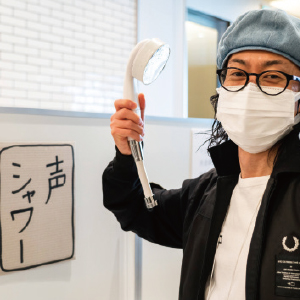

| ���V�����[ | �N�������b�N�X�^�[�̂悤�ɉ��t�E�Z�b�V�����o����u�ق����M�^�[�v�𐢊E���ɓ͂����� | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �u���v�̉\�������߂č��܂łɂȂ��������s���A�܂����̒��ɂȂ��V�������l�ς�B���Ƃ����鐺�𗁂т��Ƃ��Ɏv�l��s���p�^�[�����ς�邩�A�������ł�����̎�ɂ���Ĕ������ς�邩�Ȃǂ������B | �N�������ƌ��ʼn��y��t�Ŏ��ȕ\���ł���u�ق����M�^�[�v�B�Z���T�[�Ɖ��y�A���S���Y���Ŋ��o�I�ɉ��t�ł���y��ɂ��A���y�o���⍑�ЁA��������m���o�[�o���R�~���j�P�[�V�����𐢊E�ɍL���čs���B | ||

| ���� ��T |  |

��� �� |  |

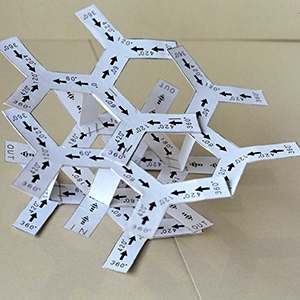

| Acoustic Fart Wave Generating System | �m�C�}���^2�i���Z�z����3�����f�W�^����p����7�i���Z���u�̍\�z | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �Ő�[�̗v�f�Z�p�̕����I�Ȑ�����\�Ƃ��邱�ƂŁA�C�ӂ̃^�C�~���O�ő��ʂȃo���G�[�V������Acoustic Fart Wave�iAFW�j���ł��鑕�u���J�����A���{�e�B�N�X��G���^�e�C�������g����ɂ����锭�W�Ɋ�^�B | 0��1�ŏ�������m�C�}���^�R���s���[�^�[��2�����Ƃ���Ȃ�A����3���������ċ�ԃf�W�^���Ƃł���Ȃ�A���Z���u�͊i�i�ɐi������B�u�R���s���[�^�[�̐��E��2�i���ł���v�Ƃ����펯��ł��j�邱�Ƃ��\���B | ||

| ���� �˕� |  |

�|����� |  |

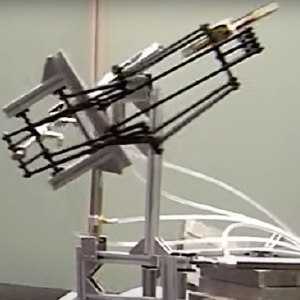

| ��������ς����Ԃ̍\���Z�p�Ɋւ��錤�� | ����ꂽ�������߂��f�o�C�X�uSyrinx�v | ||

| 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �l�X�̐U�镑����A���̕ω��Ɍĉ����āA�_�C�i�~�b�N�ɋ�Ԃ̂�������ς��A��C�̗���A���̂܂����A�����ɏW���l�X�̐S���Ƃ��������̋�Ԃ̓������R���g���[������悤�Ȍ��z�����\�z���A����������B | �A������ȂǂŐ����������l�X�����p�N�Řb�����Ƃ̂ł���E�F�A���u���f�o�C�X�uSyrinx�v���J�����Ă��邪�A�܂��l�̐��ɋ߂��U�����ɋ@�B���������邽�߁A�{�v���O�����̒���ł��̉�����ڎw���B | ||

| �|�V�� ��� |  |

���c�G ����Y |  |

| �p�[�\�i���C�Y���ꂽ��������i�t���j�i�{�P�j�K���i�c�b�R�~�j�ɂ�萶�������엘�l�H�m�\�̊J�� | �H���{�e�B�N�X�̓W�J�F�̓��Ǎo���Ԃł̐��i���\�Ƃ���S���J�����~��f�ʃg�[���X�^���{�b�g�@�\�̊J�� | ||

| 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ��엘�̂���i�t���j�����A�ɉ������K���i�c�b�R�~�j��ԓ�����AI�u��엘α�v�Ƃ����v���g�^�C�v���x�[�X�ɗ��p�҂��ƂɈقȂ�u���̃c�{�v�����������A�p�[�\�i���C�Y���ꂽ�������ΘbAI�������B | �̓��Ǎo�\���ɑS�ʐڐG���邱�ƂŁA�ڐG���͂�}����u�S���J���v���s���~��\���Ƃ��āA�l�Ă����u�c���E���k���g�[���X�\���v�Ɋ�Â��A���i���\�ɂ��鋆�ɂ̃��{�b�g�@�\�̌����̊g������ы�����s���B | ||

| �c�� ��q |  |

�c���`�� |  |

| �l�ԂƓ�����ǂݍ����q�g�^�싅���{�b�g | �t�������[�g�������̉f���B�e�ɂ����郍�{�e�B�N�X�Z�p�̓K�p�\���̌��Ɖ��o��@�̑̌n�� | ||

| 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �l�ԓ��m���݂��ɓ�����ǂݍ����ΐl�X�|�[�c���Z���ނƂ��āA�l�ԂƓ�����ǂݍ����q�g�^�싅���{�b�g���J���B�@�B�n�Ɛ���n�A�l�Ԃ̉^����\������F���n�A�l�Ԃɉ^����\��������s�n�ɂ��Č����E��������B | �����[�g���ɂ�����f���B�e�Ɋւ��郍�{�e�B�N�X�Z�p�̓K�p�\���̗��Ɖ��o��@�̑̌n����ڎw���A�V�X�e���̌��ꌟ��ʂ��āA�Z�p�J���A�K�p�\���̗��A�����ĉ��o��@�Ƃ��Ă̑̌n����i�߂�B | ||

| �J�� �a�O |  |

�J �d�� |  |

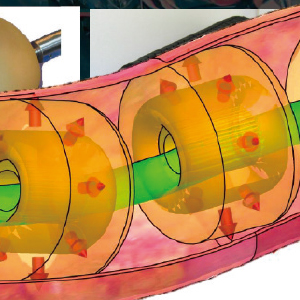

| ������^�R���s���[�^ | ���w�I�R���s���[�^�f�w�B�e�@�\�������3D�f�W�^���������̊J�� | ||

| 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���͍��Ƃ��Ă��A�̂ɏ�Q�������Ă��Ō�܂ŋ@�\���c��ƌ����Ă���A������^�R���s���[�^�[�������J�����Ă���B�܂��J���ł��Ă��Ȃ��u���Ől�Ԃ̌܊��������R���g���[���ł���@�\�v�̎����ɒ���B | ����X���łȂ��Ƃ������ߐ��̂���ώ@�����ł���A���ʌ�����X���b�g���Z���T�Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��A�O�����ɂ����\���̊ώ@��f�w���̍č\�z���\�ȁA���ɂ��CT�X�L�������������ł���ƍl�����킵���B | ||

| �c�� �p�� |  |

�c�e �T�� |  |

| ����FPGA�̃��j�[�R�A�͖{���ɂ���܂��I�V���v�������\�ȃ��j�[�R�A�}�C�R���ŊȒP����y������ | �f�[�^�����n�r���̗��j�Ղɂ���I���E�̃w���X�P�A��h��ւ���”���n�r���}�b�v�iremap�j”�̊J�� | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| FPGA�Ȃ�ł͂̂܂������V�����A�[�L�e�N�`���[�Ń��j�[�R�A�}�C�R�����\�����A�\�t�g�E�F�A�����ł���y�Ɏg�����Ȃ���悤�Ȋ����\�z�BHDL�L�q��_���������قڕs�v�ɂȂ�̂ŁA�J���̃n�[�h����������B | AYUMI Scan�̓J�����f�����瑫���N��𑪒�ł���V�X�e�����B�������X�N����\���ł���ق��A�����̑����\�͂��\���\�ɂ���B�l�X�̑����N���10�Ύ�Ԃ点�A������Љ���~���B | ||

| �� �D�� |  |

�y�c �C�� |  |

| ������`�悷�鐶�����{�b�g�̊J�� | ���o�{�[���̎��� | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �S�L�u�����T�C�{�[�O�����A�����̂����u�������䂷�邱�ƂŁA������`�悷��Z�p�J�� | �����グ�\�ŁA�����ɂ���Ĕ��I�ȓ����\������Ƃ����u�Z�v�����A���a1m�ȏ�̋���LED�f�B�X�v���[���J���B�����̈ړ�����f�B�X�v���[�𗘗p���A����Ŕ��I�Ȑ��E���y���߂�悤������s���B | ||

| �y�J ���� |  |

��� ���� |  |

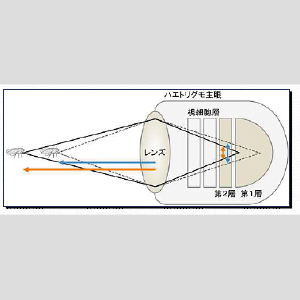

| �n�G�g���O���̎��o���������p�����R���s���[�^�r�W���� | ������\���\�Ȏg���̂ă��{�b�g�n���h�̊J�� | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �������l���Ƃ������_�ɗ������푽�l�Ȑ����̎��o����ɂ��ė������邱�ƂŁA�V�����摜�����A���S���Y����n�����A�������A�v���[�`�̑�������Ƃ���B����1�Ƃ��āA����̓n�G�g���O���̎��o�����ɒ��ڂ���B | ���Ȃǂ̃V�[�g�i��܂肽���ނ��Ƃō\���\�ȃ��{�b�g�n���h���āB�w�����ɂ͎��⎲�Ȃǂ̋@�B���i����؎g�p���Ȃ����ߐv�ύX���e�ՂŁA�ቿ�i�A�y�ʁA�R���p�N�g�Ƃ�����������L����B | ||

| ���� ���s

|

|

���c �M�i |  |

| �q�g�^���{�b�g�Ɋ�́i�߂�����j��^���邽�߂̌��� | ���o�W���b�N�V�X�e�� | ||

| 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �u�s�C���̒J�v�ƌĂ���a���̉�����ڎw���ăq�g�^���{�b�g�ɂ����鎋���\���ɒ��ڂ��A�ዅ�E�����E �ڊW�ȂNJ�ʗv�f�E���Ώۂ̊ԂɓK�ȃC���^���N�V�������\�z���邱�ƂŁA�s�C���̒J����������B | ���u�n�ɂ���l�X�Ɖ�b�⓮��ȂǂŃR�~���j�P�[�V���������Ȃ��玩�݂Ɏ��_���ړ����A���̏�ɂ��銴�o����B�u���o�W���b�N�V�X�e���v�̊J����ڎw���A�V�����R�~���j�P�[�V�����̌`��n�o����B | ||

| ���� �c�� |  |

�@ | �@ |

| �d�C�𗬂��L�k���݂̎��ő̂̓�����m�� | �@ | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | �@ | ||

| �L�k�����d�����������邱�Ƃɐ������Ă���A��ނł��鎅�̓d�C�I�����ω��𗘗p���đ̂̓������v�����邱�Ƃ��ł���ߕ��̍쐻�Ɏ��g�ށB���Ă��邱�Ƃ��ӎ������ɓ������������ĉ���Õ���Ȃǂɉ��p����B | �@ | ||

| ���� �� |  |

��? �v�a�� |  |

| ���[�X�����Ăѓ`�����ɁI�`�ЊQ�����̍������炱���` | ������^�\��\�o�A�j�}�g���j�N�X�V�X�e���̊J�� | ||

| 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ��펞�̒ʐM��i�Ƃ��Ĕ��ɒ��ځB���͒ʐM��i�Ƃ��Ă̓`�����͎p�����������A���[�X���Ƃ��Ď�̐��E�Ő����c���Ă���B���[�X���A�җ��̌����̌�����T��A����ʐM��i�Ƃ��ĕ��������邱�Ƃ�ڕW�Ƃ���B | ���݂̃A�j�}�g���j�N�X��������Z�p�I�ۑ���������A���`�Z�p�A���{�b�g�H�w�A�����H�w�Ȃǂ�����Z�p�̕����̂ł���A�j�}�g���j�N�X�ɐV���ȉ��l���������A����Ȃ锭�W��ڎw���Ă����B | ||

| ���� �T�� |  |

���� �N�� |  |

| ���{�b�g�ɂ�鏉�������Y�ӕ� | �i���ɂ�����~�b�V���O�����N�̓�����������x�n����ɑh�点�� | ||

| 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �{�����Y�̃I�[�g���[�V���������i��ł��邪�A���݃j���g���̐��̃I�X/���X�̊ӕʂɂ͏n�������l�ɂ��ӕʂ��s���B�����Ń��{�b�g�ɂ�鎯�ʂ��������āA�ǎ��ȃ^���p�N���ƂȂ闑�̐��Y���g�傷��B | �R���s���[�^�[��͂ƈ�`�q�g�݊����Z�p��g�ݍ��킹�鎖�ŁA��3��8��N�O�ɐҒœ����������痤�㓮���ւƐi���������̒��ԓ��������o���A�̂̊e���ʂ��ǂ̂悤�ɐi�������̂����𖾂���B | ||

| ���� ���T |  |

���� �� |  |

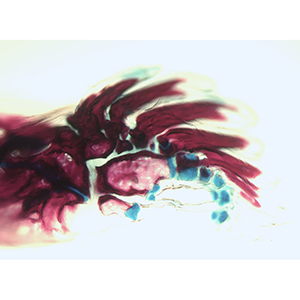

| ��`�q�����ʂ�G�s�Q�m���f�[�^���摜�����A�זE�炵���̎��ʂ⌟�����\�Ƃ���v���b�g�t�H�[���̊J�� | ���˂��˂����A�j�}�g���j�N�X | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �����Ȋw�����f�[�^�����e���݂₷�����̂ɂ��邽�߁A�u��`�q�����ʁv�₻�̐�����i��u�G�s�Q�m���v��ΏۂƂ��āA�f�[�^���킩��₷���摜�����A�������\�Ƃ���v���b�g�t�H�[�����J������B | �f��Ȃǂŗp������A�j�}�g���j�N�X�Z�p�ƃL�l�e�B�b�N�T�[�t�F�[�X�V�X�e����Z�����āACG�f���̂悤�ȕ\�������̂Ƃ��Ď����B�����̍\���v�f���A�����ėL�@�I�ɔ����������\����Nj�����B | ||

| �Q�� �^�� |  |

�����E�l |  |

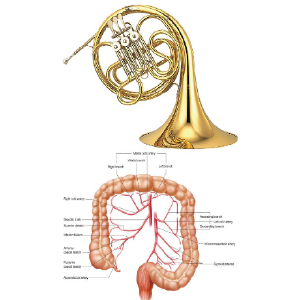

| ���U�^���̉����V�X�e���̍\�z����уR���e���c���� | ���葫��胍�{�b�g�̎x���ɂ�錻���ɋ߂��s�A�m���t�̌� | ||

| 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �����̃X�}�[�g�t�H����p���Ă��ꂼ��̒[���ʼn��̐������s�����̉����̃V�X�e������уR���e���c���J���B�ŏI�I�ɃX�}�[�g�t�H���̑䐔�𐔐�`�����Ƒ��₵�A��K�͋�Ԃɂ�����V���ȉ����I���o�̂ЂƂƂ��ė��p����B | ���{�b�g�ɂ��x����ʂ��Ă�����l�Ƀs�A�m���t�̌�����邱�Ƃł���B���ɓI�ɂ́A�����鉹�y�����Ȑl��g�̂̕s���R�����l�ł����܂��܂Ȋy�퉉�t���y���ނ��Ƃ��ł��鐢�E�̎�����ڎw���B | ||

| ���c �� |  |

���{ ���u |  |

| �����^�f�o�C�X�ɂ��g�̔F�m�@�\�̍ő剻�Ɋ�Â��l�X�̃G���p���[�����g | �y�A�v���O���~���OAI�̎����Ɍ������u���V�s�̗\���@�\�v�̊J�� | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �؊�������Ɋ�Â������҂Ɗw�K�҂̉^���o�Z���Ȃǂ��\�Ƃ��鑕���^�f�o�C�X��p���邱�ƂŁA������\�͂Ɗw�K����\�͂��ő剻���A�g�p�҂̎�̓I�ȋ@�\��l�����x�������@���Ă���B | �m����o���L�x�ȊJ���҂̂悤�Ɏx������u�y�A�v���O���~���OAI�v�������B�\�[�X�R�[�h�Ƃ���ɑ��Ď�����]�ދ@�\��\���L�[���[�h��`����ƁA�s��������A�h�o�C�X����u���V�s�̗\���@�\�v���J���B | ||

| �@�����u |  |

�ԉ����b |  |

| ���l�������������\��AI�Љ�Ɍ�����AI�Z�p�J���̃A�N�Z�V�r���e�B���P | ��ƂɈ�{�ق����Ȃ�A�\�[���[�ԓd�v�����c | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���l�������������\��AI�Љ�̎����ɍv�����邽�߂̑����Ƃ��āA���ɉ��P��K�v�Ƃ���悤�ȁA�ڂ������Ȃ�/�����Â炢�Ƃ������A���o�I�ȏ���Q�̂���l�X��ΏۂƂ���AI�̃A�N�Z�V�r���e�B�[���P���s���B | ����������Βn����̂ǂ��ł��Ԃ��炩���ċ@�\����A�\�[���[”�ԓd”�B�A����������������悤�ɁA�\�[���[�V�[�g�̗t���ςŔ��d���A�������ɒ~�d���A�Â��Ȃ�ƉԂ��炩���ďƖ��ɂȂ�u���̃v�����c�v�ȂǁB | ||

| �H���c���� |  |

�_�c ���v |  |

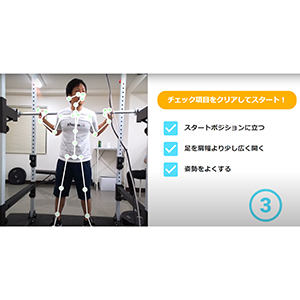

| �œK�\���Ɗ�E�Z���T�[�E�z������̐��`�������l�@�̗ʎY��@�̊m�� | �\�����@��s���u�̂��߂̑���C���^�t�F�[�X�̊J�� | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���܂��܂ȗp�r�̖��l�@�̍\���̍œK���ƁA���̖��l�@�����@�\�ݏo����A�Z���T�[�A�z���Ȃǂ���̐��`���A�S�̂�ʎY���鐶�Y��i���J���B�R���|�W�b�g�ɂ��œK�\���ɋ@�\������Ȃ���̐��`����B | �\�����@��s���u�́A�֊�ɓ��ڂ��ꂽ���{�b�g�A�[���ɂ��A�����\���Ɏ��L�����ƂȂ��ւ␅����@������B�{�v���W�F�N�g�ł́A���[�U�[���\�����@��s���u���Ӑ}�ʂ�ɑ��삷�邽�߂̃C���^�[�t�F�[�X���J������B | ||

| BB�R���[ |  |

�A�� �I�� |  |

| �A�i���O�E�f�W�^���\����Z���������w�l�̖ڂ𗣂��Ȃ��\���f�o�C�X�x�̊J�� | �����ȕ҂ݕ��`����\���b�h�҂@�̊J�� | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �l�ԂɊ��Y�����������E�̃A�i���O�v�f(�����I�p�x�Ȃ�)��p���A�f�W�^���Љ�œ`�B�����v�f(������L���Ȃ�)��\�����邱�ƂŁA�G���^�����̍����f�B�X�v���C�̊J�����s���B | �҂ݕ��Œ����ȁi���g�̋l�܂����j�`��`���邱�ƂŁA���Ƃ��Ί��₢���Ƃ������u�ł����́v�ɂ����p�ł���\���b�h�҂݁B���̃\���b�h�҂݂�����������@�B�u�\���b�h�҂@�v�̊J�����s���B | ||

| ���d �^�� |  |

���� �� |  |

| ���E�̍D���ȏꏊ�Ɉӎ���]�������n�̐l�ƑΘb�ł���Tele-ghost�V�X�e���̊J�� | ���{�b�g��C�����c��x��I | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���E���̃��C�u�J��������̏���p���āA�����̕����ɂ��Ȃ���S�[�X�g�i���o�ƒ��o�j�����𐢊E���̊ό��n�ɏu�Ԉړ������A�S�[�X�g��ʂ��Č��n�̐l�X�Ƃ��Θb�ł���V�����e���C�O�W�X�^���X�Z�p���J������B | �Ќ��_���X���瑼�҂Ƃ̋�������ݏo�����䃁�J�j�Y���̒��o�Ɏ��g�ށB�Ќ��_���X��̌��E�K�����A���҂Ƃ̋������J�j�Y���ɂ��ĉ����𗧂ĂĊJ������A2�̂̃��{�b�g�E�J�b�v���։����̐������f������������B | ||

| ���� �u�� |  |

���� �M�� |  |

| PROJECT AFTER LIFE | ��V���S�������iCongenital heart disease :CHD�j�̏o���O�f�f�@�̊J�� | ||

| 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

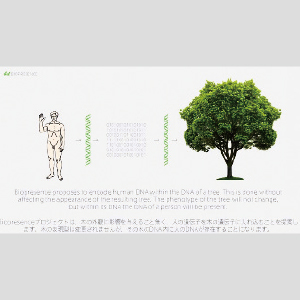

| �����Ȋw�Z�p�̔��W�������ɕ�����Љ�ւ̃C���p�N�g��^���Ă��邩���v�����邽�߁A�l�̈�`�q�����ق��̐����̂̈�`�q�����ɕۑ����邱�ƂŁA���Ǝ��A�����Ď���ɂ��čl�@���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B | ��V���S�������ɑ��A(1)����َ��S�����f���̊����Ɗw�K�\�t�g�E�F�A�J���A(2)���f���𗘗p��������S���f�f�\�t�g�E�F�A�J���ɂ��A����S����f�f���A”�ُ�^��”�̏Ǘ����{�݂ɏW�߂ė\����P��}��B | ||

| ���� �~ |  |

���� ������ |  |

| ���������Ǝ��Ԍo�߂ɉ����ĐF�ω����闧�̕����`�̂��߂̃��j�b�g���W���[���̊J�� | YouTube�`�����l���w���ʂÂ���x�ɂĖ��ʂȂ��̂���葱���� | ||

| 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2019�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �ӏ҂̎��������Ǝ��Ԃ̌o�߂ɉ����āA�ӏ҂ɈقȂ锭���F����郆�j�b�g���W���[�����u���J���B���̕����\�����邱�Ƃɂ��A���������Ǝ��Ԍo�߂ɉ����ĕ\�ʐF���ω����闧�̕������`�\�ƂȂ�B | �f�W�^���t�@�u���P�[�V������I�[�v���\�[�X�����ꂽIoT�Z�p���g�p���A”����”�ȃv���_�N�g�𐧍삵�����̂��E�F�u�R���e���c�Ƃ��ēW�J�B���̒���𑱂��Ă������ƂŁA�e�N�m���W�[�ƎЉ���Ȃ��w�W��T��B | ||

| ���V �m�� |  |

���W�� |  |

| ���M�����g��OS | 100�N������p�����i���p�ł���j�r�b�O�f�[�^�̃A�[�J�C�u�Z�p | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ���{�b�g��̂Ȃǂւ̓K�p���\�ȁA���M�����g��OS���J���B���y�ʎ����ƒ����^MPU�ւ̓K�p���Ӑ}���A����܂�OS�̑��݂��Ȃ���������i�o�B��ÁE�����A�_�ƁE�{�Y�A�Ƃ���������Ŏ��Ɖ���ڎw���B | ���ׂĂ̊v�V�I�Z�p�͎Љ��ς���B�Љ�����̃j�[�Y�ɍ����悤�ɋZ�p��ς��悤�Ƃ���B���̑o����L�v�Ȍ`�ɕω�������Љ�H�w�I�Z�p�̏ڍׂ��ł��邾���I�[�v���`�Ŏc���A�㑱�̋��P�Ƃ���B | ||

| �ۍ� ���F |  |

�x �m�S |  |

| ���̖d�����𖾂��� | �g�̎���̕�����f�B�A������v���b�g�t�H�[���f�o�C�X�̊J�� | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �u�����q�g�ɗ^����e�����𖾂���v�Ƃ�������܂ł̂���ӂꂽ�����ł͂Ȃ��A���������ɐ����A�i�������Ċ����Ƃ͈قȂ�A�v���[�`���@�ƁA��i�I�Ȍv�����@�ʼne���𑪒肵�A�𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B | ���ƕ������E���V�[�����X�Ɍq���f�o�C�X�̎�����ڎw���B�܂莆�̗l�ɐ�E�܂�Ȃ��邱�ƂŎ��R�ɕό`�ł��A��������t���邱�ƂŐg�̉��̕������f�B�A������܂莆���f�o�C�X���J������B | ||

| �O�� �a�� |  |

�O�c �m |  |

| ���҂Ƃ̂Ȃ���މ��u�ΐl�X�|�[�c | �l�Ԃɋ߂����s����Ő��������o���郍�{�b�g�̎����ցI�i�����@�J���j | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �{����ł͒x���⏞�Ǝ�̊��ɒ��ڂ��邱�Ƃʼn��u�ł̃X�|�[�c�̌����\�Ƃ����ՋZ�p���J�����A�n���I��������g�̓I�R�~���j�P�[�V��������юЉ�I�Ȃ���̑n����ڎw���B | ���Չ^���@�\���g�����������@��p���āA���{�b�g�ł��邩�炱���ł���^�������A���̌��ʂƂ��āA�G�߂̕��ׂ��y���ł���l�Ԃɋ߂����炩�ȕ��s����������B | ||

| ���{ ���L |  |

�I�� �₷�� |  |

| ��Ԃ������钴�l���X�[�c�̎��� | �����̂��t����u�������v���ۂ�p�����C���^�[�t�F�[�X�̊J�� | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �l���A�l�ɋy�ԕ��̂�����댯��������邽�߂ɁA�l�̎���̑S�����ɂ��� ���܂��܂ȕ��̂ƕ��̂܂ł̋�����畆�ɂ�����G�o��ʂ��đS���������ɏu���ɔF���ł���A��Ԃ������钴�l���X�[�c����������B | �����̂��[�U�����e�풆�ɗ��̂o���邱�Ƃɂ���āA�����̂��t�ł���B���́u�������v�ƌĂ�錻�ۂ�p���āA����܂ŒN���������Ƃ̂Ȃ��u�ő��Ɖt�������R�ɐ���\�ȐV�����C���^�[�t�F�[�X�v���J������B | ||

| ���{���u |  |

�F�� �B�� |  |

| �ʓI���ɒ��ڂ��Ă������b����������Z�p�̊J�� | ������`��ɔ핢�\�Ŕz���s�v�ȃ��{�b�g�p�G�o�Z���T��ՁuFabSense�v�̊J�� | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �ʂ̏��ɒ��ڂ��ĉ�b����������Z�p���J�����w�Z�⌤�C�̏�𒆐S�ɒ��A1��8000�l�́B���̋Z�p��p���āA����܂łƈقȂ��ʂ̉�b�������B�����ʂ��Ă������b�̉�����ڎw���B | �@�\���ޗ����厲�Ƃ���������`��ɔ핢�\�E�ڐG�����ɔz���s�v�ȐG�o�Z���T���J���B�Z���T�̌`��͎��R�ŐڐG�����̌������e�ՂȂ��߁A���{�e�B�N�X���͂��ߗl�X�ȕ���ł̊��p�����҂ł���B | ||

| �� �Y��Y |  |

�O�� �q�V |  |

| �ʎq�R���s���[�^�Ɛl�H�m�\�B�ʎq�A�j�[�����O�A���S���Y���̃f�B�[�v���[�j���O�ւ̉��p�B | CG��p���������j��f���ɂ����郊�A���e�B�̒Nj��Ƃ��̐���ߒ��y�у��f�����O�f�[�^�̌��J | ||

| 2015�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2016�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �ʎq�R���s���[�^�[�̐��瓱���o���ꂽ�_����H�����ɁA���Y�Ƃ̗v���Ɖۑ�����ɂ����ēI�m�ȉ�@����A�V�����w�p�����@�B�w�K�ւ̉��p��l�H�m�\�Ƒg�ݍ��킹�Đ����Ƃ�����������B | ���{�̓`�������Ƃ�������u���B�v�����A�B�e�Z�p��CG�ւƕω����钆�ʼn��Z�\�͓I�ɕ��G�Ȕj��V�[�������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̖���Nj����ACG���f���f�[�^�Ɛ���v���Z�X�����C�L���O��`���[�g���A���̌`�Ō��J�B | ||

| �{��p�� |  |

�{���F�� |  |

| �������炠�Ȃ�����Q�ҁI�@���B��Q�҂̍������퐶���ő̌�����MR�V�X�e���̎��� | �u���o���f�B�A�v�̑n�o | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| 360�x�J���������āA�B�e����360�x��������A���^�C���Łu���B��Q�҂����Ă���悤�Ɍ����铮�揈���v���s���A�����̌��҂���������VR�S�[�O���Ŏ�������MR�i���������j�V�X�e������������B | �d�C�Ő��̃C�I�������ƁA�C�I���Z�x�ω��ɂ�薡���Z���Ȃ����蔖���Ȃ����肷��B��������p����{�ܖ��̓d������n������5�̃Q����p���A�C�ӂ̑g�ݍ��킹���������閡�f�B�X�v���C���J������B | ||

| ���� ���C |  |

Methasit Kiatchaipar |  |

| ���g�����g�߂� �\ CO2���ڋ�C����}�V�[�� CARS-α �\ | 3Med walker | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �܂��n�߂�CO2����Z�p�A������CO2�̍��t�����l���ɒ���B�����ĕ����̎���i���J�����A�l�b�g���[�N����Ă��̌��ʂ𐔒l�ŕ��́E�V�F�A���邱�ƂŁA�l�����H���鉷�g�����”�����鉻”����������B | ����҂̓��퐶�����x�����A���҂̕��S���y�����邽�߁A3med walker�́A����҂̕��s���x�����A�V�����[��g�C���ւ̈ړ����x�����邽�߂̊v�V�I�Ȑv�ƂȂ��Ă���B | ||

| �牺 �� |  |

�@ | �@ |

| AR�J�����A�v���sARama!�t:�g�̉��̐l�╨��f�ނɂ��Ď��R�ɗV�ԁB | �@ | ||

| 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | �@ | ||

| �u�g�̉��̐l�╨���g����AR��ԂŎ��R�ɗV�ԁv�Ƃ������E�ς̎�����ڎw���uAR-UGC�iUser Generated Content�j�����c�[���sARama!�t�v�𐧍�B��{�@�\�ɂ���Ȃ�ҏW�@�\�⋤�L�@�\�Ȃǂ�lj�����B | �@ | ||

| �J�� �r�� |  |

���� �� |  |

| �E�j��m��A�l��m�� | �S�Ă̕a�@�E�f�Ï���MRI�� | ||

| 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2022�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

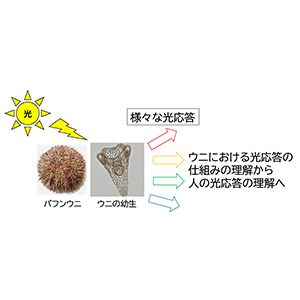

| �V���v���ȑ̂̍\�������E�j�̗c���𗘗p���āA�E�j�����炱�������Ă�����ɉ������鐶�����ۂ���͂���B����ɂ��̉�͂œ���ꂽ����l�ނ̐����։��p�\���ǂ���������B | MRI�͒ʏ�A���ɍ��������R�X�g�Ɖ^�p�R�X�g�ɂ�蓱���\�Ȏ{�݂������Ă���AMRI�ւ̃A�N�Z�X�����������v���ɂȂ��Ă���B �{����ł͋ɂ߂Ĉ����Őݒu����I�Ȃ����Ꭵ��MRI���J������B | ||

| ���c ���G |  |

�R�� �h�� |  |

| �S�������G�`���v���O���� | �{���̔������^���{�b�g�Ƃӂꂠ���郁�C�h���{�J�t�F �v���g�^�C�v�̎��� | ||

| 2014�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �G��`���Ƃ������ƁA���ɖ���A�A�j���ɑ�\�����ȗ�����{�Ƃ������摜�͒P���ȋL���̏W�ςł���Ƃ������Ƃɒ��ڂ��A���̎�������ڎw���B���̊����ɂ��A�N�ł����R�ɊG���`����悤�ɂȂ�B | �܂�ŃA�j�����甲���o�āA�����ɐ����Ă��邩�̂悤�ȃ��C�h���{�B�����d���A�ӂꂠ�����Ƃ��ł���u���C�h���{�J�t�F�v�̎����B�����ڕW�ɍ��C�h���{�ɂ�鋋�d���������A�����X�܂��J�Â���B | ||

| �R�� �_�� |  |

�R�c �N�� |  |

| ���{�݂Ŋ��\�A�t�����`�t���R�[�X -3D�t�[�h�v�����^�[�Ŏ�������H�̃_�C�o�[�V�e�B- | �\��L���ɐڋq���s���uROBOT CAFE�v�X�����{�b�g�̊J�� | ||

| 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2021�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| ����⎾���ɔ����H�ׂ��Q�A�ېH������Q�̕��́A�H�ׂ�I�����̑啝�Ȍ�����]�V�Ȃ����ꂤ��B�e�N�m���W�[�ƃV�F�t�����̃n�u�ƂȂ�A��Q�̗L���Ɋւ�炸���i�ł��闿������n������B | �\��̖L������ׂ��Ȏd���������炷�l�ԓI�ȓ�����L�����l�^���{�b�g�̊J�������{�B���̂悤�ȃ��{�b�g�ɂ��ڋq��ʂ��A���{�b�g�ɂ��G���^�[�e�C�������g�Ƃ��Ă̐V���Ȃ鉿�l�n�o��ڎw���B | ||

| �R�� �z�q |  |

�g������ |  |

| �C�A�C���W�F�N�^�[�ɂ���M | ��w�̔畆���o�Ɋ�Â��V���Ȍ��N�`�F�b�N�X�}�[�g�t�H���V�X�e���̊J�� | ||

| 2017�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �]���A���̂Ȃǂ̏_���L����ޗ��֏��ߍ��ݔ��M����Z�p�́A���̑ϋv���ƐN�P�������ƂȂ����������ƍl�����Ă����B�����ō���A�V�����T�O��p���āA���̂���̏�M�Z�p���\�z����B | ���A�a��]�����̒���͎�E���w��̔畆���o�ݖ��ɂ������������B��E���w�̔畆���o�ݖ����v���E���l������@�\���X�}�[�g�t�H���ɑg�ݍ��߂Ό��N�x�`�F�b�N�Ɏg���A���Ȍ��N�Ǘ��ɍv���ł���B | ||

| �n� �F�M |  |

�n�� �����Y |  |

| �����������^�H�������ă��{�b�g�̎�����s���� | �t���_�C�u�Z�p�̂��߂�TMS(�o���W���C�h�����u)��p������N�P���Ӊ^���}�����u�̊J�� | ||

| 2018�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | 2020�N�x�u�j��I�Ȓ��핔��v����� | ||

| �g���{�̂悤�Ȕ��Ĕ\�͂������������^�̃Z���T�[�E�m�[�h�������������āA�n���K�͂̑��_���Z���V���O���s�����Ƃ��ŏI�I�ȖڕW�B�܂��͋@�B�w�K�����p�������H�����@�̎�����s�ɒ��킷��B | �t���_�C�u�Z�p���J������ɂ������āA�K�v�ɂȂ��Ă���̂͐l�Ԃ̑̓����������E�̑̂ɔ��f���Ȃ��悤�ɂ���Z�p�B���C�h����p���ċZ�p�ۑ�����P���A�t���_�C�u�Z�p�̊����ɋ߂Â����Ƃ�ڎw���B | ||