【関東総通】e-コムフォKANTO

令和7年11月14日

関東総合通信局

「令和7年度 関東総合通信局 地域情報化アドバイザー会議」を開催

関東総合通信局(局長:内藤 茂雄(ないとう しげお))は、令和7年10月8日(水曜日)に「令和7年度 関東総合通信局 地域情報化アドバイザー会議」を開催しました。

1 概要

「関東総合通信局 地域情報化アドバイザー会議」は、関東総合通信局管内に活動基盤を持つ地域情報化アドバイザー(以下「アドバイザー」)と地方公共団体の出席の下、地域情報化に関する意見交換を行うとともに、管内の課題等について議論を行うことで、管内の交流を図ることを目的に毎年度開催しています。

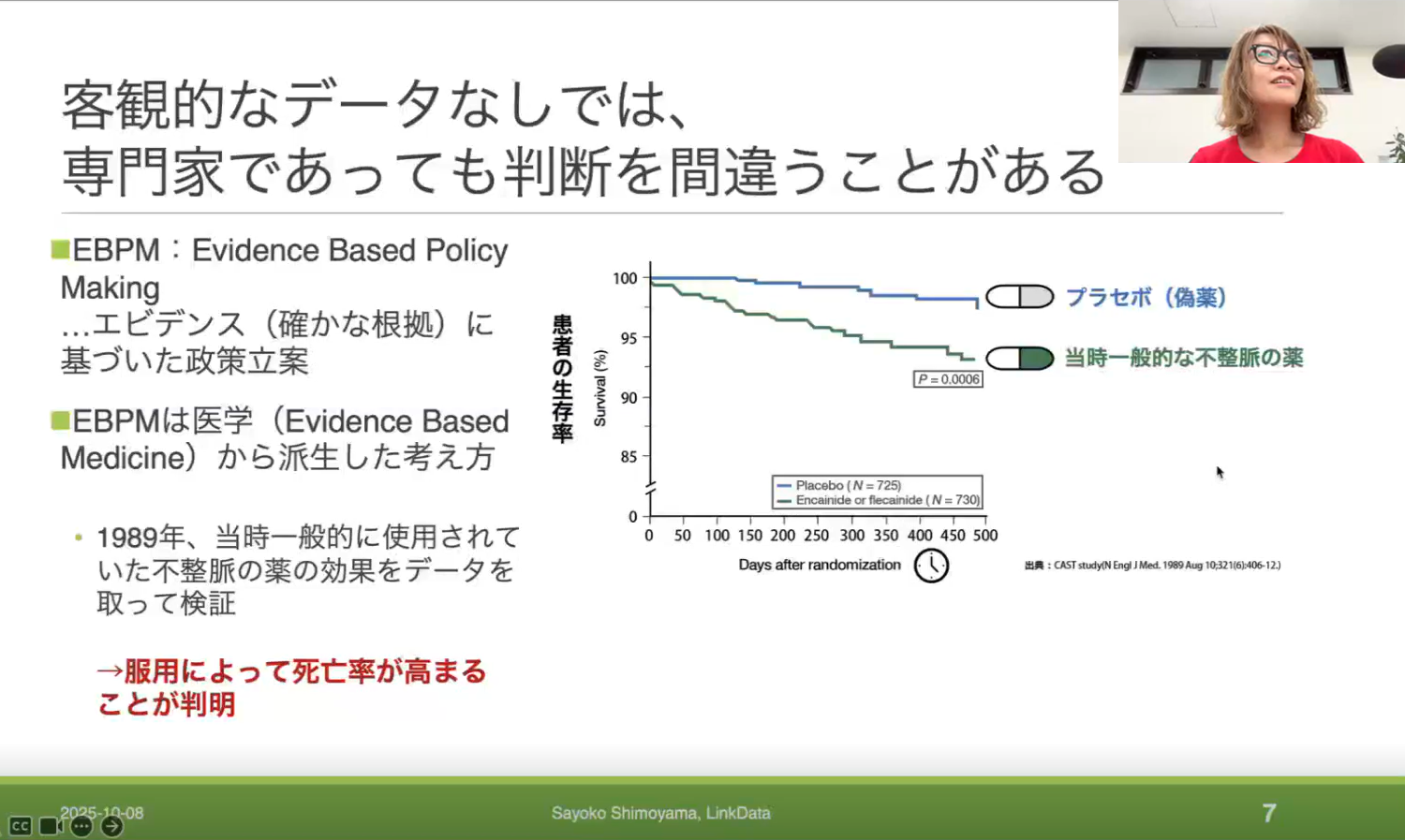

今年度は、第1部として、「EBPM・オープンデータの活用」をテーマに、アドバイザー及び先進的な取組を行っている地方公共団体から、EBPMやデータ活用の取組について紹介いただきました。

また、第2部として、ファシリテーター3名の進行により、地域情報化に関する意見交換会を実施しました。

会議には、アドバイザー23名と関東管内の地方公共団体16団体24名の参加がありました。

2 開会挨拶

冒頭、関東総合通信局長 内藤 茂雄から開会挨拶を行いました。

関東総合通信局長 内藤 茂雄

3 令和7年度地域情報化アドバイザー制度について

総務省地域通信振興課 田中 悠也から「総務省における地域情報化の取組」について説明しました。

総務省地域通信振興課 田中 悠也

4 第1部 支援成果等紹介

テーマ「EBPM・オープンデータの活用」

- 支援成果等紹介

一般社団法人リンクデータ 代表理事

インフォ・ラウンジ株式会社 取締役・データスチュワード

下山 紗代子氏

本講演では、EBPM(エビデンスに基づく政策立案)の重要性とその基本概念について説明がありました。データを活用して現状を把握し、合理的な政策決定を行うことの意義や、BIツールやダッシュボードの活用を通じて、データの視覚化が意思決定にどのように役立つか、沖縄市や松山市など具体的な自治体の事例を交えながら、わかりやすく説明いただきました。

地域情報化アドバイザー 下山 紗代子氏

下山氏 講演の様子

- 自治体の取組

●自治体事例紹介(1)

兵庫県神戸市 企画調整局 部長(データ利活用担当) 大漉 実氏

神戸市が推進するEBPMとデータ活用の取組について紹介いただきました。BIツールや庁内データ連携基盤の活用により、資料作成時間等を短縮し政策議論の時間を確保することができた事例や、ダッシュボードが福祉局や税務部などの個別事例においても活用され、政策形成や業務マネジメントに役立っている事例が紹介されました。 また、データ利活用人材の育成戦略やデータ活用推進のガイドライン策定についても説明がありました。

神戸市 大漉 実氏

大漉氏 講演の様子

【質疑応答の一部抜粋】

(質問)

EBPMを実施するようになって効果が大きくなった、また無駄が減ったというような、成果がわかりやすく出た政策などはありますか。もしくは、効果検証的なものはまだまだこれからでしょうか。

(回答)

データ利活用で一番効果があったのはマネジメントの部分です。例えば税の取組の事例では、担当者が収納管理をするためにダッシュボードを使っているのですが、可視化されたデータを見ながら、戦略的にどういったアクションをしていくべきなのかなどを上司と意見交換できるようになったことで、成果を上げています。また、助成金の効果があったか、なかったかの判断に利用した例などもあります。

●自治体事例紹介(2)

茨城県つくば市 政策イノベーション部 デジタル政策課 課長補佐 家中 賢作氏

本講演では、つくば市が進めるデータ利活用の取組について紹介いただきました。つくば市ではまずデータの棚卸しを行い、庁内のデータを把握することから始めました。データスペクトラムの考え方を取り入れ、データ利活用研修を通じて職員のスキル向上を図っていることや、GISを活用したデータ分析により、福祉・防災分野で住民サービスに活用した例の紹介がありました。 また、地理空間データ連携基盤の構築や総務省とのフロントヤード改革モデルプロジェクトへの参加により、他自治体との連携を強化しており、これらの取組を通じて、データを活用した効果的な政策立案と住民サービスの向上を目指している、と述べられました。

つくば市 家中 賢作氏 講演の様子

【質疑応答の一部抜粋】

(質問)

GISやその他のツールについて、使い方の工夫やトラブルシューティングの仕方などを職員の方が教えあうようなことはありますか。

(回答)

はい、徐々にGISに関する理解は進んできているので、操作に長けた職員やデジタル政策課の職員がサポートしながら、取組を進めています。

5 第2部 自治体・アドバイザーQ&A

下山 紗代子氏、太田垣 恭子氏、酒井 一樹氏のファシリテーター3名の進行により、「自治体・アドバイザーQ&A」と題し、事前に募集した質問・疑問をもとに、フリーディスカッションを行いました。

ファシリテーター 下山 紗代子氏(左上)、

酒井 一樹氏(右上)、太田垣 恭子氏(右下)

【主な質疑応答】

(自治体からの質問)

本市ではビッグデータ分析ツールを導入し、研修などを実施しましたが、導入から数年経過した現在では利用が特定の部署に偏っています。EBPM・データ利活用を全庁的に取り組む先進的な自治体において、職員のデータ利用を促進し、機運を醸成するために継続的に実施している工夫や具体的な取組を教えてください。

(アドバイザーからの回答)

定着させるまでには本当に地道な取組が必要で、データの棚卸や整理など地味な作業を積み上げてようやく成果が出ることもあります。 また、課題を分解して考えることも重要で、「組織でメリットが理解されていない」、「データの使い方がわからない」、「データが見つからない」など様々な状況がある中、皆さんの組織でどれが特にボトルネックになっているのかを分解し、一つ一つアプローチしていくことが重要です。そのために、例えばメリットが理解されるように事例紹介を行う、使い方の実践的な研修を実施する、データをしっかり整備する、といったアプローチをしています。

(アドバイザーからの質問)

生成AIについて、特定の生成AIでは入力した情報が学習データとして利用されるリスクがあると思いますが、特に情報セキュリティの観点から、「この生成AIは安全である」といった区別をしているものはあるのでしょうか。セキュリティの問題で導入が難しい場合に、これを解決している事例を教えてください。

(アドバイザーからの回答)

・有償のプラットフォームを利用し、自治体ごとに契約を結んで入力内容が学習されないようにしているケースがあります。

・ローカル環境に構築するのが安全ですが、まだ大量のパラメータを持つモデルを動かすことは完全には実現できていません。ですが技術が追い付いてきていますので、もう少し時間が経てばさらに大きな言語モデルがローカルで動かせるようになると思います。

6 閉会挨拶

最後に、関東総合通信局 情報通信部長 佐藤 栄一から閉会挨拶を行いました。

7 参考(総務省ホームページ)

関東総合通信局では、より効果的な制度運用に向けて引き続き取り組んでまいります。

ページトップへ戻る