|

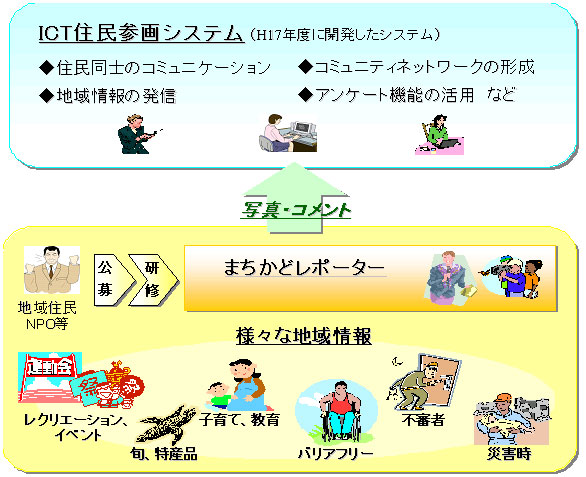

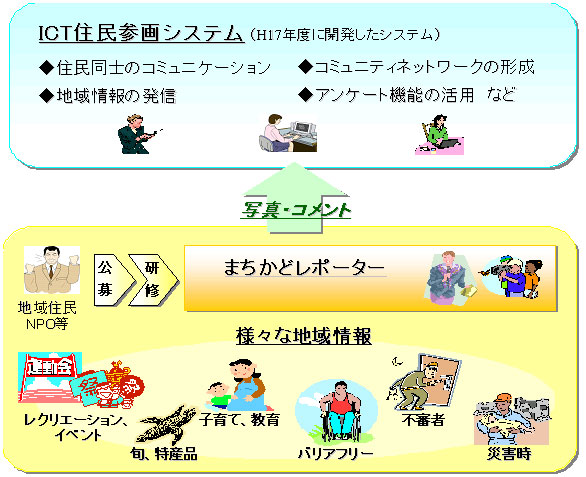

■ まちかどレポーターとは何ですか?

キーワード

・まちかどレポーターの役割

・まちかどレポーターの募集、研修 |

関連項目

・ まちかどレポーターとは、コミュニティや自分の日記の中で、地域に関する様々な情報を発信する住民で、地方自治体などの公募、必要な研修などを経て任命される住民のことをいいます。

・ 長岡地域SNSでは、「まちかど情報員(まちかどレポーター)」が、イメージ写真に緑色の縁取りが表示され、一目で判別できるようになっています。

・ 具体的には、まちかどレポーターによって、普段から自分の関心のある地域の情報(例えば、地域内の桜の開花状況や、頻繁に渋滞する道路の混雑情報、大雪の際の積雪や除雪の状況、バリアフリー情報、観光情報など)が取材され、情報発信されます。

・ 特に、災害発生時には災害情報員としての役割を果たします。被災状況や避難場所の情報など、地域住民が必要としている情報を、取材、情報発信します。

・ 行政機関などの発信する情報が、確認をとるために時間を要する場合が多いのに対し、まちかどレポーターはすばやく情報を発信します。

・ インターネット上の情報は玉石混合で、特に災害時にはデマなど流布してしまう恐れもあります。普段から接しているまちかどレポーターにより、住民は「顔のみえる情報」を得ることができます。

・ まちかどレポーターが発信する情報の信頼性は、本人の実在性、本人の日頃の振る舞いや発言(地域での活動、地域SNS上での発言)、本人の所属(管理者が公認することの有効性)、本人の知識水準や専門性(特に災害時。気象予報士など公的な資格など)といった要素の組み合わせで判断されると考えられます。

・ 上記の要素を確保するための具体的なアプローチとしては、研修を設けて修了認定を行うことや、顔の見える町内会単位での信頼をベースに情報共有を行うことなどが挙げられます。

・ 日頃の情報発信による貢献度を地域SNSのメンバーで評価し、例えば「3つ星レポーター」「5つ星レポーター」に任命するなど、まちかどレポーターの評価の仕組みを取り入れることも考えられます。

・ また、複数のまちかどレポーターが同様の情報を発信することで、情報の信頼性を判断する尺度のひとつとすることができます。

● まちかどレポーターのイメージ

● まちかどレポーターなどの例

出典:編集工学研究所資料等をもとに作成

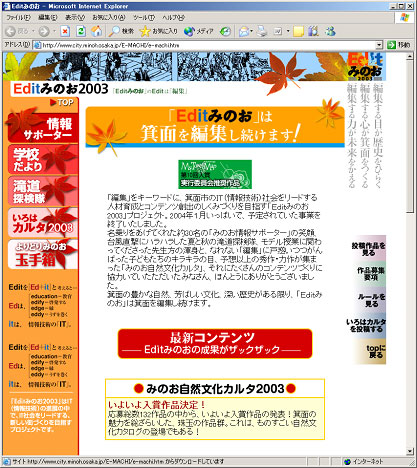

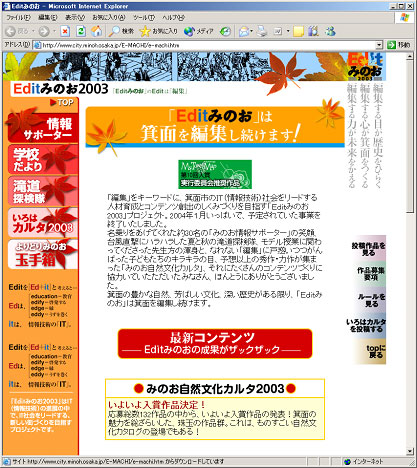

● 箕面市における情報サポーターによる情報発信の例

資料:編集工学研究所(EEL)資料

● 箕面市における情報サポーターによる情報発信の例

資料:編集工学研究所(EEL)資料

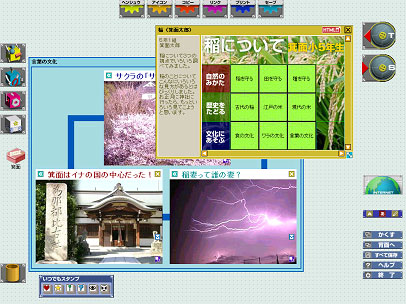

箕面市で活用した参加者を盛り上げる工夫 その1

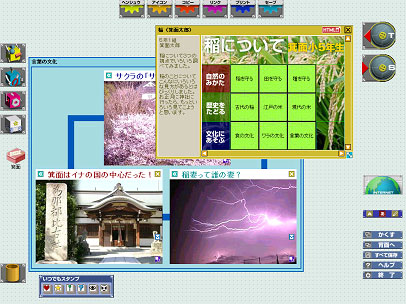

● 編集力養成ギブス 「エディット・テーブル」

・専用ソフトウェアを用いて、情報サポーターの編集力を強化。

資料:編集工学研究所

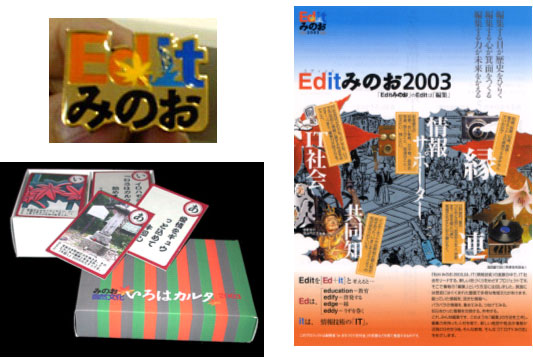

箕面市で活用した参加者を盛り上げる工夫 その2

● 「3種の神器」

・バッチ

情報サポーターになると、バッチをもらえる。

・チラシ

印刷物(チラシ)で紹介。

・ご褒美

記事をカルタ形式で募集・編集し、優れた記事は実際のカルタにして作成者に進呈。

資料:編集工学研究所

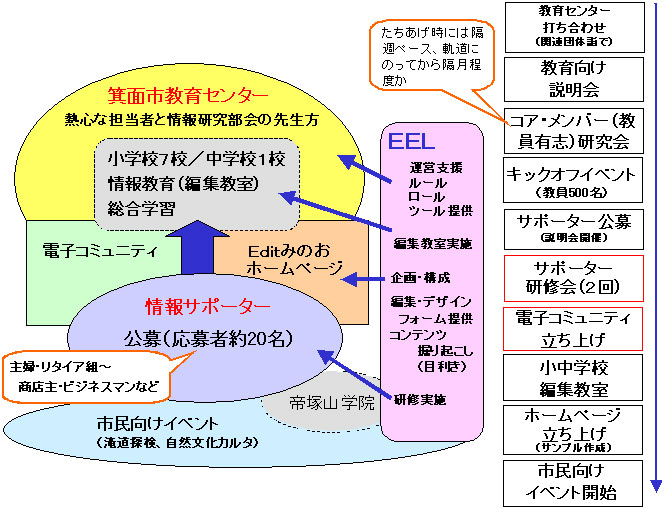

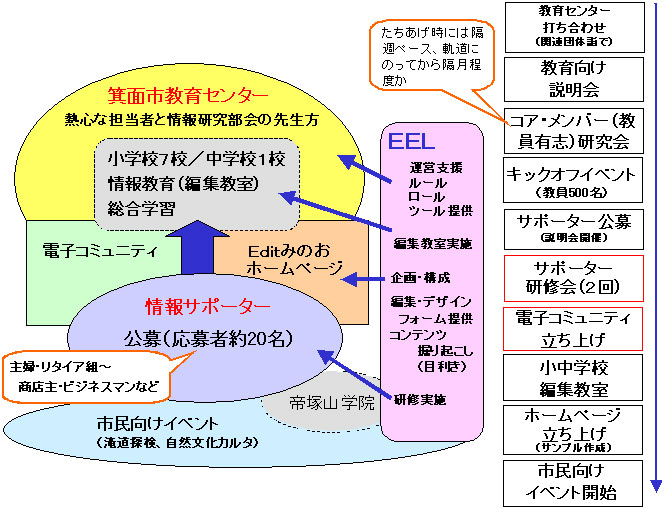

● 箕面市の情報サポーターの仕組み

※ 図中の「EEL」とは、本事業を支援した、編集工学研究所の略称。

資料:編集工学研究所

まちかどレポーター養成講座の実施内容(例)

(資料:編集工学研究所)

● 養成講座でやるべきこと

・個人の日記ではなく共同知として有効な読んでおもしろいコンテンツを書くことができるための基本的な編集力の養成

・地域コンテンツを扱う場合の、3つの基本要素である「歴史・自然・文化」について基礎的な知識を得る。

・ネット上の情報発信に関してルール・ロールツールの基本的な知識を習得(個人情報の扱いからツールの使い方まで)

・災害時に期待される情報ボランティアとしての活動についての心得と方法 |

● 具体的な内容

| 内容 |

備考 |

| 1)街かどレポーターの概念から心得までを習得するためのガイダンスと、編集とは何かを実感するワークショップ |

リアルな講座形式で1日(4〜5時間程度)を2回 |

| 2)実際のコミュニティ・システムを使った教室型のネット講座で編集力の養成(多様なツールの利用法の習得も兼ねる) |

週1回の課題で5問程度(1教室15名程度にコーチ1名派遣) |

| 3)地元の講師から「自然・歴史・文化」のテーマで実際に話を聞きながらレポートを仕上げる実践ワークショップ |

リアルな講座形式で1日(4〜5時間程度)を2〜3回程度 |

● 方法

| 方法 |

備考 |

| 1)ガイダンス+ワークショップ |

2)の「編集教室」の前後に2回行う。1回目はガイダンスの側面が強く、ガイド(マニュアル)にそった「街かどレポーター」とは何かのレクチャーが中心。ワークショップは編集のおもしろさや、編集の必要性を感じるためのワークになる。2回目は実際の活動にあたってのツール・ルール・ロールをガイダンスする。ワークショップはインタビュー術など実践的なものとなる。 |

各回講師1名・コーチ1名派遣 |

| 2)編集教室(ネット) |

「教室」と「談話室」の2つのコミュニティを運営する。5回の課題カリキュラム例は以下の通り

・情報の収集と多様な視点

・コンパイルとエディト

・情報の3つの切り口(機能・属性・分類)

・情報の型を使う

・表現と見立て |

世話人1名・コーチ1名派遣 |

| 3)コンテンツ作成ワークショップ |

実際に地元の「語り部」(地域情報に詳しい人材)を人選し「自然・文化・歴史」それぞれの切り口でレクチャーしていただく。その内容を実際のコンテンツとして再編集するワークショップ。

※このワークショップはできるだけ地元事務局が中心になって運用することがのぞましい。これによって地元のしくみとしてまわっていくようにノウハウの定着をはかる。 |

世話人1名・コーチはアドバイザーとして参加 |

|