関門海峡を間に北九州と相対し、古くから交通の要衝であった下関市は、明治時代の日清、日露戦争の以前から要塞砲兵大隊が置かれるなど、軍事関係の重要な役割を担い、西日本における国防の拠点ともいうべき第一級の要塞地帯として、九州の諸重要地点をも掌握していた。このため第二次大戦において、中国地方では原爆が投下された広島に次ぐ大きい戦災を受けた。

下関方面への空襲は、昭和19(1944)年の6月ごろから頻繁となり、昭和20年(1945)年3月からは、連夜関門の空に米機が来襲し、海峡に約4,700個もの機雷が投下された。この数は、全国に投下された1万1千個の半数近くを占め、海峡を通航する船舶はことごとく沈没。5,000トンから1万トン級の大型船舶157隻、5,000トン以下の200隻以上が、無残な姿をさらしていた。地上への焼夷弾による空襲は、同年6月29日午前1時10分ころ、大型機の編隊が壇之浦から宮田町・唐戸町・南部町の市東部を焼野原にした。続いての空襲は同年7月2日の午前0時10分で、豊前田町から西細江町・入江町・丸山町さらに東大坪・高尾・観音崎・南部・西之端・田中・上田中・園田・宮田の各町など、市街地のほぼすべてを焼き尽くし壊滅的な惨状であった。

この2回の空襲によって、死者は324人を数えた。

一回目の空襲で本堂、庫裡、山門が焼けました。その日の午前1時過ぎ警報発令と同時に、当時暁部隊の遺骨をお預かりしていた関係で同部隊より兵隊が数名来てくれました。空襲が始まって警防団も教法寺に焼夷弾が落ちたのを見て駆け付けてくれました。私が本堂を覗くと、20数枚の畳の上に隙間なくローソクを立てたように焼夷弾が突き刺さって燃えているのです。上を見ると天井に大穴があいて大型が直撃した様子。私は阿弥陀様を懐の中にして出ようとした時は、すでに本堂は火の海、硝子を割って、ようやく飛び出る始末でした。その時、本堂前の石段で警防団の方が1名、火だるまとなって死なれました。私は教法寺山に逃れ、生木の焼ける間より見下ろすと、本堂の四隅四本のケヤキの柱が燃えているのがよく見えました。夜が明けて数えてみると、焼夷弾は境内だけで36発落ちていました。その中の一発は今もって保存しています。

そのうち暁部隊よりお預かりしていた遺骨の追弔会を頼まれ、6月30日に焼け残った教法会館でつとめたのを覚えていますが、それから2日後の7月2日午前零時10分頃、2回目の空襲がありました。この時は暁部隊、74部隊、憲兵2名、警察署長などが来ておられましたが、この付近では、まず、いろは館方面が燃えあがり、続いて3階建ての"やぶそば"に燃え移り、この付近は、あいにく強制疎開で人のいない建物が続いていましたので、ついに教法会館に燃え移りました。この時は、水を使い果たしていて、ただ焼けるのを見ておるという具合でした。この時、会館の水槽に1人の男が真っ裸で飛び込みました。衣類が焼けて全身をヤケドし、熱さにたまらず水槽に飛び込んだのでした。気がつくと側に服装の立派な人が立っています。誰かと聞くと、住友銀行の支店長として、今着任してきて、この空襲に出くわしたところだとのことでした。この時も警防団の人が直撃弾に当たって死なれ、私は鉄カブトを被ったまま供養したのを覚えています。本堂が焼けた時、毛利秀元、毛利輝元、伊藤博文、山県有朋、三条實美などの掛軸も全部焼けてしまいました。

当時、清和園に逃げた70何人の方が空襲時の火災で全員焼け死んだということがありました。その1週間ばかりあとに老婦人が「主人の供養をしてくれ」と寺にこられました。聞いてみると、老婦人を含めた70何人かは、消火活動をしながら火勢に追われて次第に清和園の高台に登ることになったと申します。ところが、下界は、一面の火の海。その炎が高台の側面を周囲から這い上って、しかもそれは、上に逃げないで、高台の上面をなでるようになめたそうで、またたく間に焦熱地獄となりました。

老婦人はモンペを2枚はき、布団をかむって臥せ、上より主人に水をかけてもらいましたが、それでも背部が熱くなり、今度は仰向けになる。また、ふせる。それを繰り返しながら、終わりには、爪で土を掻きむしるように掘っていったと申します。それで、どうにか助かったということですが、死なれた皆さんは、仏法にも、阿鼻叫喚、焦熱地獄という言葉がありますが、さぞかし、そんなであったろうと聞きますと、そうではないという返事なのです。最初は衣服に付いた炎を払っていましたが、次第にそれもむつかしくなり、誰からともなく、みんな念仏を唱え始めました。そして、その声が1人減り、2人減りして、ついに途絶え、ただ何かが焼ける音のみが、しばらくは続いていたそうです。

焼けて3日間は、寺で炊き出しをしました。漬物と握り飯の配給があり、それに五右衛門風呂が焼け残りましたので、町内の人々が入っていましたが、それも3日目ごろからは親類縁者を頼って、それぞれに行かれたのでしょう。誰も来なくなって一面の焼け野原に、隣の本行寺さんと向かいの丸山さんと私が、防空壕の暮らしをしているだけで、この付近でほかに住んでいる人もいないようでした。防空壕は湿気が多いので、板を敷いておりましたが、それでも腹が冷えるのでしょう。下痢が止まらなくて困りました。

戦況はますます悪化の一途をたどり、被害を最小限に食い止めるため、内務省は疎開について告示を出した。

下関市では、昭和19年の9月の初めに、まず無職者・応召者の家族・遺族など2,572人の任意疎開が行なわれ、次いで建物とそこに住んでいる人々との強制疎開が行なわれた。これは軍事施設や重要官公署の周辺にある建物に対して類焼防止のために行なったもので、併せてその居住者を疎開させたのである。

最初の強制疎開は9月25日から始まり、取り払われる家屋は、南部・唐戸・貴船・西細江・長門などの各町で2,787棟。これに住んでいる市民9,852人がその対象になった。疎開建物は、市が買収し、居住者には移転費用を交付し、営業者には営業補償を行ない、土地については、計画街路に当たるものは買収、その他はすべて賃借した。また疎開者で市外に転出するものには輸送資材および輸送について斡旋し、疎開先の市町村に対しては転入について便宣供与を依頼した。市内居住希望者には、人員疎開による家屋または空家などを斡旋して収容することに努めた。

炊き出し不能の町には、市農業会各支部および下関商報配給挺身隊等に依頼して炊き出し、これの配給は義勇隊の出動を要請。農業会各支部における握り飯炊き出し量31俵、下関商報配給挺身隊によるもの1万食分。なお戦災発生当日暁部隊より握り飯5,000食分、下関憲兵分隊より握り飯1万1,400余食分、ほかに、豊浦郡川棚村から10俵、同黒井村から3俵、同小串町から2俵半、それぞれ握り飯として寄贈があり、戦災者に配布する。

このほか、井上組から鯖250箱、下関市農業会から蔬菜、その他約3,000キログラムの寄贈があり、それぞれ罹災者に配給する。

罹災民に対する物資配給状況太平洋戦争における下関市の戦争被害は、中国地方では広島に次ぐ大きなものであった。

昭和19(1944)年6月16日午前2時ごろ、敵機B29とB24の20数機の編隊が北九州と下関方面に飛来した。これがこの地方への初空襲であった。その後、B29の来襲は一段と激しくなった。この米軍機来襲の目的は、関門港内と六連、蓋井両島付近への感応機雷の投下にあった。

下関市は、昭和20(1945)年6月29日午前1時、壇之浦上空に現われた敵機に焼夷弾攻撃を受け、更に続いて、昭和20(1945)年7月2日午前0時10分には2回目の攻撃に遭った。

5月中のB29の来襲回数は9回、来襲機数は127機、投下機雷数648個、関門東口通航船舶数1,026隻、触雷数23隻、関門西口通航船舶数878隻、触雷数18隻。6月になるとB29による機雷攻勢は、日本全国の主要港湾ならびに水道に拡大された。しかし、その間においても関門海峡に対する機雷攻勢は弛められず、6月中においても9回の来襲をみた。B29による関門方面の機雷攻撃の手は、7月以降も全く弛められなかった。7月初めから終戦までに投下された機雷は、14回、3,578個に達したが、その半数は、関門海峡および内海に落とされた。恐らく、大陸から内地に運ばれてくる食糧、軍需資材を徹底的に遮断しようとしたのであろう。

| 被災年時 | 昭和20年6月29日午前1:10〜2:30 | 昭和20年7月2日午前0:10〜2:10 | 計 | |

|---|---|---|---|---|

| 焼夷弾量(t) | 60 | 360 | 420 | |

| 被災面積(m2) | 1,089,000 | |||

| 被 災 建 物(件) | 官公署 | 34 | 34 | |

| 学校 | 9 | 9 | ||

| 工場 | 10 | 110 | 120 | |

| 神社・寺院・病院 | 神社(1) 寺院(3) | 神社(7) 寺院(11) | 病院(10) | |

| その他 | 1,408 | 8,565 | 9,973 | |

| 計 | 1,422 | 8,746 | 10,168 | |

| 被災人口(人) | 死者 | 17 | 307 | 324 |

| 傷者 | 285 | 774 | 1,059(うち重傷566) | |

| 焼け出された人 | 6,333 | 38,692 | 45,025 | |

| 計 | 6,635 | 39,773 | 46,408 | |

| 方面 | 地区 | 敷設機雷 | 計 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 磁気 | 音響 | 水圧 | ||||

| 航空機敷設 | 太平洋方面 | 三河湾 | 37 | 7 | 9 | 53 |

| 鹿島灘 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||

| 犬吠岬 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||

| その他 | 16 | 2 | 5 | 23 | ||

| 計 | 94 | 9 | 14 | 117 | ||

| 瀬戸内海 | 広島湾 | 204 | 324 | 19 | 547 | |

| 周防灘 | 137 | 361 | 171 | 669 | ||

| 下関海峡 | 1,562 | 1,789 | 1,345 | 4,696 | ||

| その他 | 460 | 351 | 521 | 1,332 | ||

| 計 | 2,363 | 2,825 | 2,056 | 7,244 | ||

| 九州沿岸 | 博多 | 203 | 59 | 26 | 288 | |

| 唐津 | 56 | 19 | 12 | 87 | ||

| その他 | 15 | 38 | 31 | 84 | ||

| 計 | 274 | 116 | 69 | 459 | ||

| 日本海岸 | 新潟 | 490 | 201 | 88 | 779 | |

| 舞鶴 | 264 | 238 | 89 | 591 | ||

| その他 | 1,136 | 522 | 242 | 1,900 | ||

| 計 | 1,890 | 961 | 419 | 3,270 | ||

| 総計 | 4,621 | 3,911 | 2,558 | 11,090 | ||

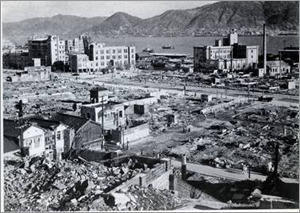

<(昭和20年)西細江町あたり> (撮影者:上垣内 茂夫氏)

海峡沿いの建物は、右が山陽ホテル、左が下関警察署と旧山陽百貨店。対岸は門司。

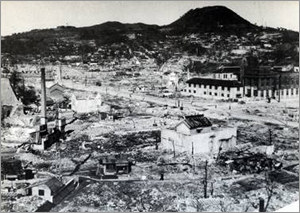

<(昭和20年)田中町のあたり> (撮影者:上垣内 茂夫氏)

右の大きな建物は、当時の電話局で、のち市役所第1別館。上方に見えるのは火の山。

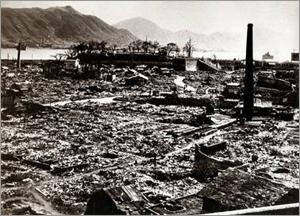

<中之町、唐戸町のあたり>(撮影者:上垣内 茂夫氏)

中央は亀山八幡宮、対岸は門司風師山。

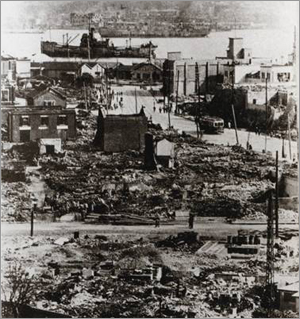

<入江町、細江町あたり>(撮影者:上垣内 茂夫氏)

手前の道をたどると丸山町、右上方の丘は日和山で、光明寺の屋根が見える。

<岬之町あたり> (撮影者:上垣内 茂夫氏)

上方の道を左へ曲がると唐戸方面へ、海峡の船は機雷の被害を受けたものであろう。

関釜連絡航路の最盛期、1日片道航路1万4,000人もの人が、下関港から大陸に渡った戦前の活況が、戦争―終戦によって閉ざされた。市政は一転して衣食住のすべてにわたる復興から、着手されなければならなかった。そして、市民生活に明るさを取り戻すのにおよそ10年間を要した。

本市の都市形成は、昭和20年の2回の空襲によって破壊した都市機能を回復させるため、公共土木施設応急復旧事業で、600分の1の地図を作成し、新しい都市づくりの基礎プランを作成することになった。

終戦と共に市政の緊急課題となった公共土木施設の応急復興事業は、区画整理事業、街路事業、道路補修や道路改良、橋の架け替えや河川、海岸の維持事業など、昭和24年まで行われ、一応の整備を見たが、なお十分ではなかった。その後も市政発展のため努力がなされ、都市基盤が年々整備された。

21年に行われた住宅難緩和のために建設した市営住宅は、アパート式一戸当たり建面積9.9平方メートルで、部屋は6畳一間、一戸当たりの使用料は、月額20円、建設戸数は35戸であった。

このほか、希望者が改造費3,000円を負担して入居する市営住宅が、161戸あった。

昭和30年から毎年、市主催で、戦没者・戦災殉難者合同追悼式をそのご遺族、関係各位、多数ご参列のもと行っている。

参考文献