�y�֓����ʁze-�R���t�HKANTO

�ߘa7�N3��17��

�֓������ʐM��

��3��Վ��ЊQ�����ǂ̊J�݁E�^�p�Ɋւ�������ҘA������J��

�@�����Ȋ֓������ʐM�ǁi�ǒ��F���n�@�\��i�������@���������j�j�ł́A��K�͍ЊQ���ɊJ�ǂ������܂��Վ��ЊQ�����ǂɊւ��āA��������̎Y�w���W�҂Ƃ̘A�g�̐����\�z���A�n��̖h�Б�𐄐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�����S���҂ɂ���c��ߘa5�N6�����J�Â��Ă��܂��B

�@��3��ڂƂȂ鍡��́Aweb�`���ɂ��Q���E�T�����܂߁A30���x�̒n�������c�̋y�ъ֘A�c�̂̎Q���āA�ЊQ�������̃��W�I�����̗L��������ۂ̉^�p���ɂ��Ĉӌ��������s�Ȃ��܂����B

�i�u���̗l�q�j

�y��Î҈��A�z

�֓������ʐM�ǒ��@���n �\��

�@���N�̓��W�I�������J�n�����100�N�Ƃ����ߖڂ̔N�B���W�I�̓A�i���O�ȃ��f�B�A�ł���Ȃ�����M�����̍������M���邱�ƂŁA���������ɕK�v�s���ȏ��C���t���Ƃ��āA�����f�W�^���Љ�̒��ō��t���Ă���B

�@�ߔN�ɂ����Ă��������̍ЊQ���������A�ЊQ�K�͂����r�����Ă��钆�ŁA�ЊQ���ɂ��������i�̏d�v���͍��܂����ł���A��������̎�g��W�@�ւƂ̘A�g���d�v�ł��邱�Ƃ͘_��ւ��Ȃ��B

�@�Վ��ЊQ�����ǂ̕��y�E���i�͑����Ȃ������Ă̐���̂ЂƂł���A�{�A����ɂ�����F�l�̂��ӌ��₨�l���ɂ��Ă��A���㐭��ɐ������Ă��������B

�@�{�A����̍\�����ł����鑺�� �\�q�i�ނ炩�� �������j������A����܂łɎ�ށE�������ꂽ�u��Вn�E��Ў҂����c���Ȃ��ЊQ���`�B�v�Ƃ����ϓ_����A�u�Վ��ЊQ�����ǂ���������Ӗ��Ƃ́H�v�Ƃ����e�[�}�ł��u�����������܂����B

�i�u���̃|�C���g�j

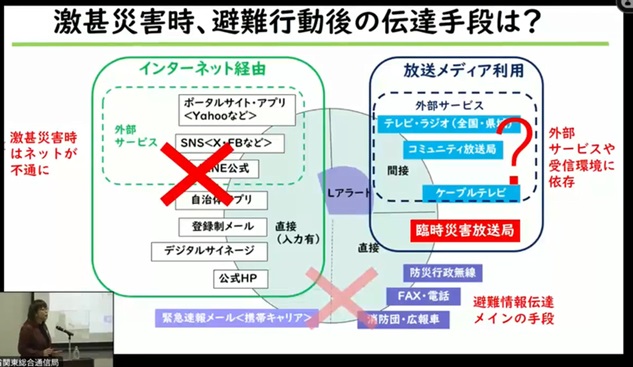

- ���`�B��i�͑��l�����Ă��邪�A���s����̓`�B��i�܂ōl���ɓ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B��C�g���t�n�k���s�����n�k�Ȃǂ̌��r�ЊQ�ł́A�g�ѓd�b��C���^�[�l�b�g�͗��p�ł����A�e���r�A���惉�W�I�̗��p������I�ƂȂ�\��������B

- �\�o�����n�k�ŗՎ��ЊQ�����ǂ��J�݂���Ȃ�������ȗ��R�́A�s�����̎���i�l���A�\�Z�A�����j�ƁA�X�}�[�g�t�H���A�v����SNS�ɂ����`�B�ŏ\���Ƃ����F���ɂ������̂ł͂Ȃ����B

- �ЊQ�̒��ڎ������łȂ��֘A�����܂߂āA���X�N�������̂́A����҂Ȃǂ̍ЊQ��҂ƌǗ��̉\���̂���n��B�ЊQ���`�B��SNS�ɂ���Ĕ��M�Ȃǁu�������v�����ōl���Ȃ��łق����B�����ɂ���肩���≹�y�͍ЊQ��҂��x���邱�Ƃɂ��Ȃ���B

- ����܂ł̍ЊQ�Ɠ�C�g���t�n�k���s�����n�k�̓��x�����قȂ邽�߁A�\�o�����n�k�̋��P��ǂ݈Ⴆ��������i�߂Ăق����B�Վ��ЊQ�����ǂ���������Ӗ��͂����ɂ���B

�@�Վ��ЊQ�����ǂ̓d�g�������܂Ŕ�����߂ɏd�v�Ȃ̂́A�u���M�o�͂̑傫���v�����u�A���e�i�̍����v�Ɓu���M�@�܂ł̃P�[�u���̒Z���v�ł��B�����̏���̓I�ɃC���[�W�����������Ƃ�ړI�Ƃ��āA���암�ƎR�ԕ��œd�g�˂����ꍇ�̃V�~�����[�V�������ʂ�������܂����B

�i�����̃|�C���g�j

- ���M�p�A���e�i�n�㍂4m�A���M�o��100W�ƒn�㍂50m�A���M�o�͒n�㍂4m�A���M�o��100W�œd�g���˂����ꍇ���r����ƁA��҂̕�������o����͈͍͂L���B���W�I�ɂ����`�B�ŕK�v�Ȃ��Ƃ́A���d�͂̑傫�������A���e�i�̐ݒu�ʒu�ƃA���e�i�Ƒ��M�@���Ȃ��P�[�u���̒Z��(�����̏�����)�ł���B

- �Վ��ЊQ�����ǂ̃A���e�i�Ƒ��M�@�͍��������̉���t�߂ɐݒu���A��������������s���ꏊ�i�����u�[�X�A�ЊQ���{�����j�܂ʼn����P�[�u���������Ȃǂ̍H�v���K�v�B

�@�Վ��ЊQ�����ǂ́A���惉�W�I�����ǁi������ǁj�Ɠ��l�ɍ��ʁi��2�����㖳���Z�p�m�ȏ�j�̖����]���Ҏ��i���v������܂��B

�@�������A�֓������ʐM�ǂ̒����ɂ��A�֓��Ǔ��̒n�������c�̐E���̑����͑�2�����͑�3��������ꖳ���Z�m�̎��i�����ێ����Ă��炸�A���������ő��삪�ł��Ȃ��@�ނ͎g�p��z�肵�ɂ������Ƃ���A�ЊQ���̓��W�I�����h�Ѝs�������ƃX�}�[�g�t�H���A�v����SNS��g�ݍ��킹�����`�B�őΉ��\�ƍl����c�̂������Ƃ������Ƃ�������܂����B

�@���̏�ŁA�ӌ��������s���A�Վ��ЊQ�����ǂ̉^�p�ۑ�Ƃ��āA�O�q�̖����]���҂̊m�ۂɉ����A�l�ށE�m�E�n�E�s���A�^�p��p�̖��Ȃǂ��������܂����B

�i�c�_�̃|�C���g�j

- �Վ��ЊQ�����ǂ��g���₷�����邽�߂́A�����]���җv�����ɘa���Ă������������B�R�~���j�e�B�����ǂƓ��l�ɑ�2��������ꖳ���Z�m�ȏ�̎��i�ł�����ł���悤�ɂȂ�A���i��L����n�������c�̐E���������삷�邱�Ƃ��o���邵�A�R�~���j�e�B�����ǂɉ^�p���ϑ����₷���Ȃ�B

- �����]���җv�����ɘa���邱�Ƃ́A�O���ϑ���p�i�����~���琔�S���~�܂ŗl�X�j�̒ጸ�ɂ��Ȃ���A�Վ��ЊQ�����Ǘp�@�ނ����p�����h�ЌP���̎��{�ɂ��Ȃ���B

�@�֓��n��ł͗Վ��ЊQ�����ǐ�p�̎��g���i77.1MHz�y��78.8MHz�j���݂���ꂽ�Ƃ���ł����A���肠��d�g��L���Ɋ��p���邽�߂ɂ́A1�̎��g�����̗Վ��ЊQ�����ǂ����ԑтŋ���ĉ^�p������@�i�^�C���V�F�A�j��A1�̗Վ��ЊQ�����ǂŕ����̒n�������c�̂̏��M����Ȃǂ̍H�v���L���ł��B

�@�^�C���V�F�A�^�p�Ɋւ��ẮA�A����\��������u���ЂƂ��ۂ̃C���[�W���N���Â炢�v�Ƃ����������������߁A��̓I�ȃ^�C���X�P�W���[����ݒ肵�A�c�_���������܂����B

�@�܂��A�{�N2���Ɏ��{���ꂽ���ˎs���������h�ЌP���ɂ����āA���ˎs��������̓d�g�����Ӓn�������c�̂ɂ��������悢�����������ʂ�A�אڂ��铌���s�������s�ƍ����s�ɂ�����1�̎��g���̋����^�p�ɂ��Ă��ӌ��������s���܂����B

�i�c�_�̃|�C���g�j

- �^�C���V�F�A�͒�������ςł͂�����̂́A1��2�`3����x�������s���Ƃ������Ƃ��S�ۂł���̂ł���A�悢�̂ł͂Ȃ����B

- �J�ǂ��\�z�����n�������c�̂������ɓd�g���˂��s���A�ǂ̂�����܂ō��M�����e�ł���̂��Ƃ������Ƃ������Ă݂邱�Ƃ��L�v�ł͂Ȃ����B

- ���؎����̌��ʂ��畡���s�����̋����^�p�̉\���͂���Ƃ͎v�����A������ǂ�����Ďs���ɓ`���Ă����̂����ۑ�ł���B

- �����^�p�ɂ����ẮA���s�����̏���邱�Ƃɂ��f�����b�g�i�s�������Ƃ̔�ЎҎx���̈Ⴂ�����m�ɂȂ�j������̂ł͂Ȃ����B���㌟�������߂���B

- ���W�I�͎�M�@�ɂ���Ď�M���x�ɂ�������邽�߁A�����ȂǂŒ���ł���̂��ǂ������m�F���邱�Ƃ��ۑ�ł��낤�B

- �����^�p���ɂ́A�N�������ǂ�����ĕ������s���ꏊ�ɓ͂���̂������O�m�F���K�v�B

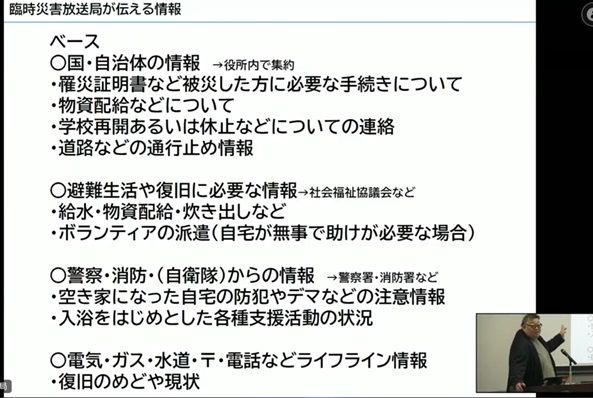

�@�ЊQ���̏�M�̃C���[�W�������Ă����������߂ɁA�����{��k�Ђɂ����鏗�삳�������G�t�G���̗����グ��A�k�C���_�U�����n�k�Ȃǂɂ����ėՎ��ЊQ�����ǂ̊J�݂��x�����ꂽ�哈 �q���i�������� �Ƃ��Ђ�j������{�錧���쒬�̗Վ��ЊQ�����ǂɂ����Ďg�p���ꂽ���e�y�і{�N2�����ɐΐ쌧�֓��s����n��Ŏ��{���ꂽ���������Ŏg�p���ꂽ�������e���x�[�X�ɕ������e�̂ЂȌ`���Љ�������ƂƂ��ɁA�Վ��ЊQ�����ǂ��`����ׂ����ɂ��āA���u�����������܂����B

�i�u���̃|�C���g�j

- �ЊQ�������́A��Ȃ����Ƃ��Z���ɂƂ��Ĉ�Ԃ́u�s���v�ł���B�Վ��ЊQ�����ǂ͂������������W�A���M����u�n�u�v�ƂȂ�A�u�s���v�������ł���B

- �Վ��ЊQ�����ǂ��Ă���l�͒n��́u�Z���v�ł���B��Ђ��ċْ���Ԃ������A���Ă���Ƃ������炱���A(�ł��邾��)�₳�����u���ƂE�\���v���g�����Ƃ���B�h�Ж����̉������ւƂ��Ăł͂Ȃ��A�L���g����c�[���Ƃ��ėՎ��ЊQ�����ǂ𑨂��Ă������������B

�y��c�ɂ�����w���o���ғ�����̎�Ȕ����z

�@����w��w�@�����n�������ȁ@�k�� �T���i�������� �Ђ�݁j����

- �^�C���V�F�A�^�p�͏d�v�Ȏ��g�݂ł͂��邪�A�Ⴆ�Δ��Ў��ɔ����Ăт�����悤�ȋً}�̏ɂ����Ă̓��A���^�C�������d�v�ł���A�n�������c�̂��Ƃɏ����������s���̂͌����I�ł͂Ȃ��ƍl����B�ǂ̒i�K�Ń^�C���V�F�A���s���̂��Ƃ������[���ɂ��Ă͍���̌����ۑ�ł��낤�B

- �����]���҂̗v���ɘa�Ɋւ��āA�Վ��ЊQ�����ǂ̓R�~���j�e�B�����̑��쎑�i�����v�����������A�����Ȃɑ��Ă͑��₩�ɗv�����ɘa���邱�Ƃ����߂����B

- �����Ƃ��ꂪ�������A�Վ��ЊQ�����ǂ��^�p���邽�߂ɂ͑����Ȏ�����������Ƃ������Ƃ�����̕ł킩�����B����\�Z�����s�����߂ɂ́A�n�������c�̑S�̂ւ̌[�ցA�y�ыc��̗����A���ꂩ��s���̗����𑣂��Ă������Ƃ��d�v�ł���B

- ���㎁����a�̎R������i���c��iWIDA�j�̏Љ���������A�֓��Ǔ��ɂ����Ă������ȗL���҂�Վ��ЊQ�����lj^�p�o���҂�����Ǝv���̂ŁA���̂悤�Ȑl�ނƕ�����苦�������p���Ă������Ƃ��d�v�B

- ����͗v�]�ƂȂ邪�A�Վ��ЊQ�����ǂ̉^�p�ɂ��ẮA���P�ʂ̈ӎ����d�v�ł���A�s���{����������{�A����ւ̎Q���������������Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B���ɓ����s�ɂ����ẮA���ʋ�ȊO�Ɏs����������̂ŁA��s�����^�̒n�k��z�肵�A�����^�p���Ă������߂ɂ͓s���Ƃ�����̌���̖������c�_�Q�����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

- �ߋ��̍ЊQ�ɂ����ẮA�i�����j���{���c��i���Ёj���{�t�B�����\���s�[����Ȃǖ��Ԃ���̎������������������A�����܂ł����ӓI�Ȗ��Ԃ̎x���ł���B�{���Ȃ���I�Ȏx���A�Ⴆ�ЊQ�����x�����̂悤�Ȑ��x�v��i�߁A�Վ��ЊQ�����ǂ̊J�݂�^�p���A���L���⏕�ΏۂƂ��ׂ��ł͂Ȃ����B����͂܂��ɍ��̖��Ƃ��Ă��v���ɍl�����ׂ��ł��낤�B

��ʎВc�@�l���{�R�~���j�e�B��������֓��n�拦�c��@��� �L�K�i������ �̂Ԃ䂫�j�

- ���c���s�ł͓����{��k�Ў��AFM���c���̕����ɓ��ɗ����Ă����B�ЊQ���ɂ͑��̊NJ��̏������W�I�łȂ��璮��ł��邱�Ƃ͍s���ɂƂ��Ă��Ӗ������邱�ƁB

- ���W�I�œ`����ׂ��s�����͓��X�ς�邪�A��ɍL��S���Ƒ��k���Ȃ��痬���ׂ����f���ĕ������邱�Ƃ��d�v�B�܂��A�s���▯�Ԃ̏������^���ă��s�[�g�����̍��Ԃɐ��������s�����Ƃ͕����Ă���l���O�������Ȃ��Ή��Ƃ��Ă��L���ł���B

- �Վ��ЊQ�����ǂ͍ЊQ��Ƃ��ďd�v�ł���A�s������̗\�Z�[�u����������������Ƃ悢�B

- ���{�R�~���j�e�B��������́A�Վ��ЊQ�����ǂɊւ���m�����L�x�ł���A�s���Ƃ̊ւ����܂߁A�����k�������������B

�@�֓������ʐM�ǂ͈��������A�n�������c�̂ɂ�����h�ЌP���ւ̎Q����c�̊Ԃ̏�L����ʂ��āA�Վ��ЊQ�����ǂ�p�����h�Б�𐄐i���Ă܂���܂��B

�y�[�W�g�b�v�֖߂�