携帯電話サービスは、国民生活や経済活動に不可欠なライフラインであり、災害発生時や通信障害等の非常時においても、継続的に通信サービスを利用できる環境を整備することが重要です。特に、緊急通報については、約6割が携帯電話による発信となっており、その重要性は一層高まっています。

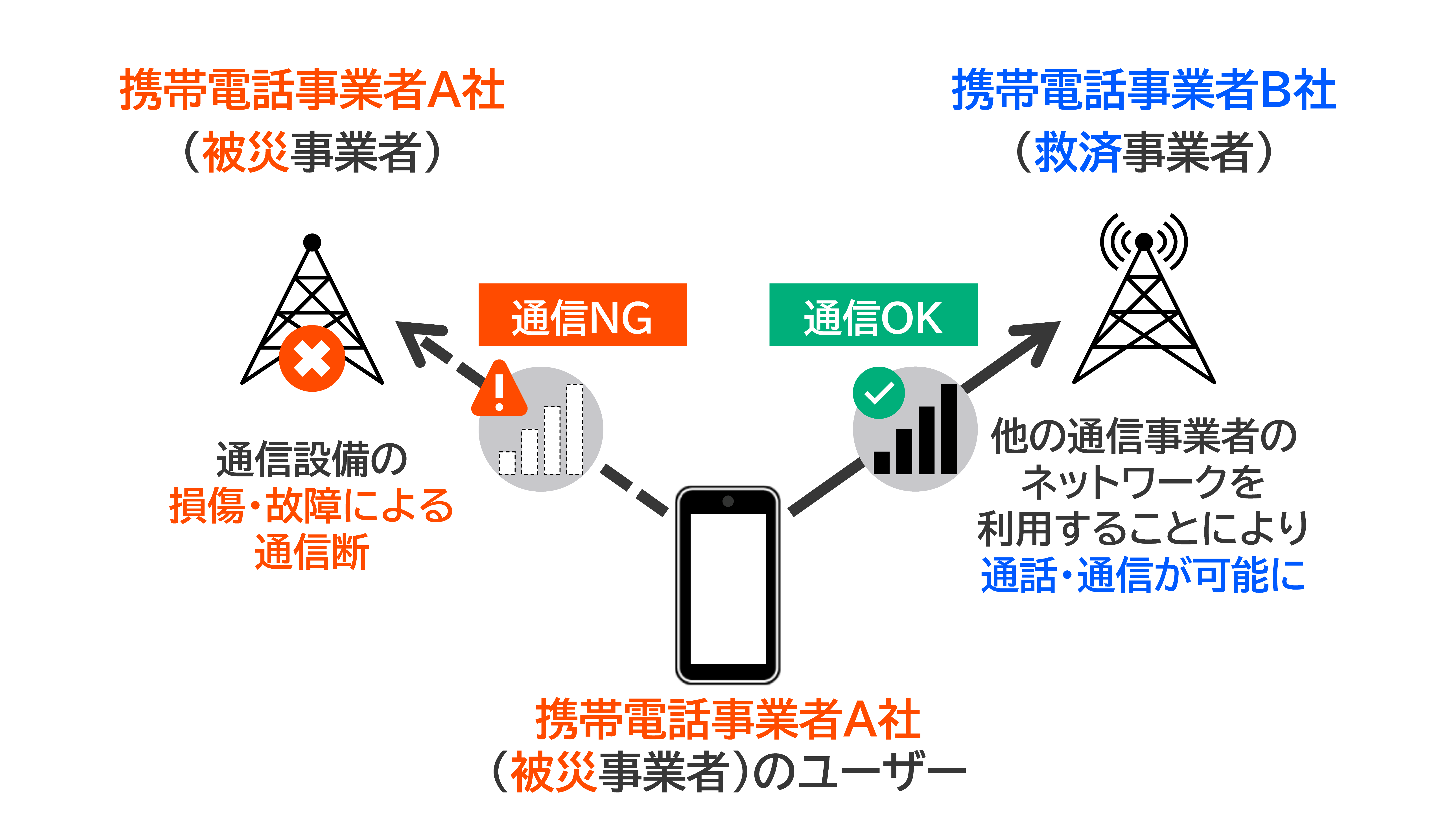

「非常時事業者間ローミング」(※)は、大規模災害や通信障害が発生し、ある携帯電話事業者のネットワークが利用できなくなった場合に、他の携帯電話事業者のネットワークを一時的に利用して、音声通話等の通信を可能にする仕組みです。

(※)令和7年度末頃より、国内携帯電話事業者4社は、「JAPANローミング™」として「非常時事業者間ローミング」のサービスを開始予定です。

非常時事業者間ローミングは、地震や台風等による大規模災害、通信設備の大規模障害発生時等により携帯電話サービスが利用できなくなった場合に適用されることがあります。平常時や小規模な通信障害の際には適用されません。

おおむね令和8年春モデル以降のスマートフォン等が非常時事業者間ローミング(JAPANローミング™)に対応する予定です。また、上記以前の機種についても、ソフトウェアアップデート等により対応している場合があります。

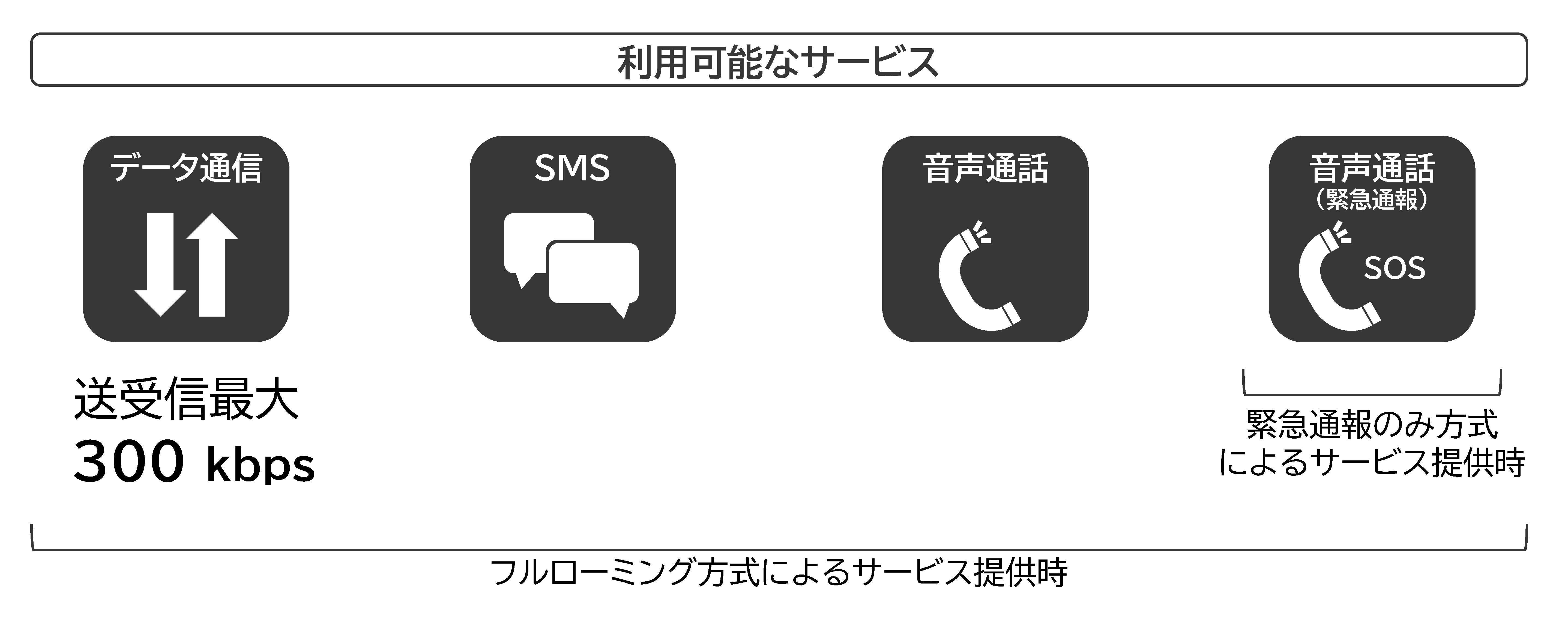

非常時事業者間ローミング(JAPANローミング™)では、一定の条件下で、データ通信、SMS(Short Message Service)、音声通話(緊急通報含む)が利用できます。(フルローミング方式によるサービス提供時。送受信最大300kbps)

また、データ通信、SMS、音声通話が利用できない場合でも、緊急通報のみ利用できる場合があります。(緊急通報のみ方式によるサービス提供時。)

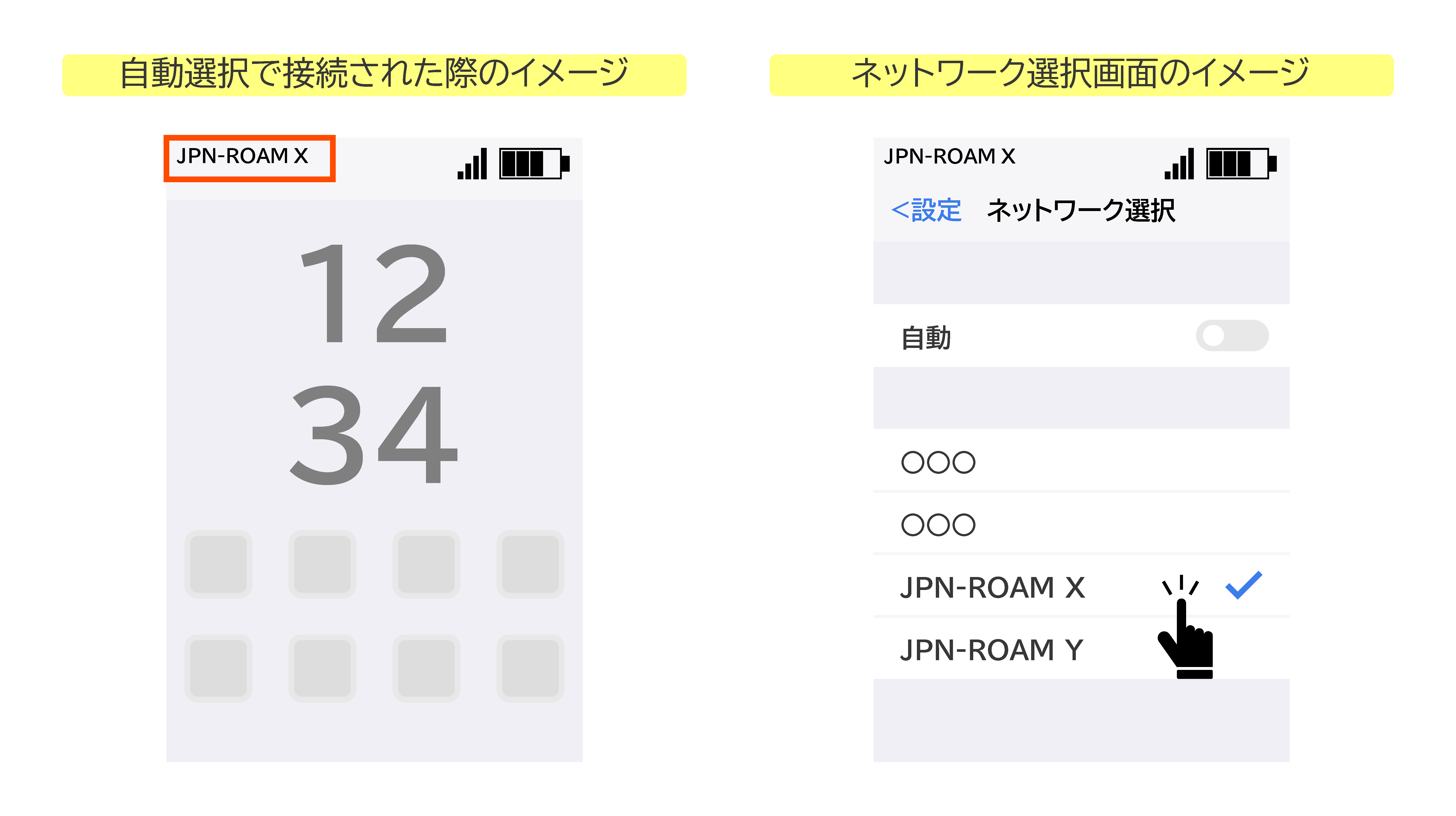

非常時事業者間ローミング(JAPANローミング™)が提供されている際に、スマートフォン等のネットワーク設定において、ネットワークの自動選択をONにしていれば、自動的に適切なネットワークが選択されてサービスが利用できるようになる場合があります。

自動的にネットワークが選択されると、端末画面上に「JPN-ROAM X」といった形式のネットワーク名が表示されます。(以下の左図(イメージ)のとおりです。Xの部分には接続先の携帯電話事業者に応じてD/K/S/Rが表示されます。)

自動的にネットワークが選択されない場合には、手動でネットワークを選択する必要があります。(以下の右図(イメージ)のとおりです。)手動選択の詳細な手順については、サービス開始までに順次、情報を追加いたします。

また、手動でネットワークを選択した際、データ通信、SMS、音声通話が利用できない場合でも、緊急通報のみ利用できる場合があります。(緊急通報のみ方式によるサービス提供時。緊急通報のみ方式によるサービスの提供状況は、契約している携帯電話事業者のホームページ等での周知情報をご確認ください。)

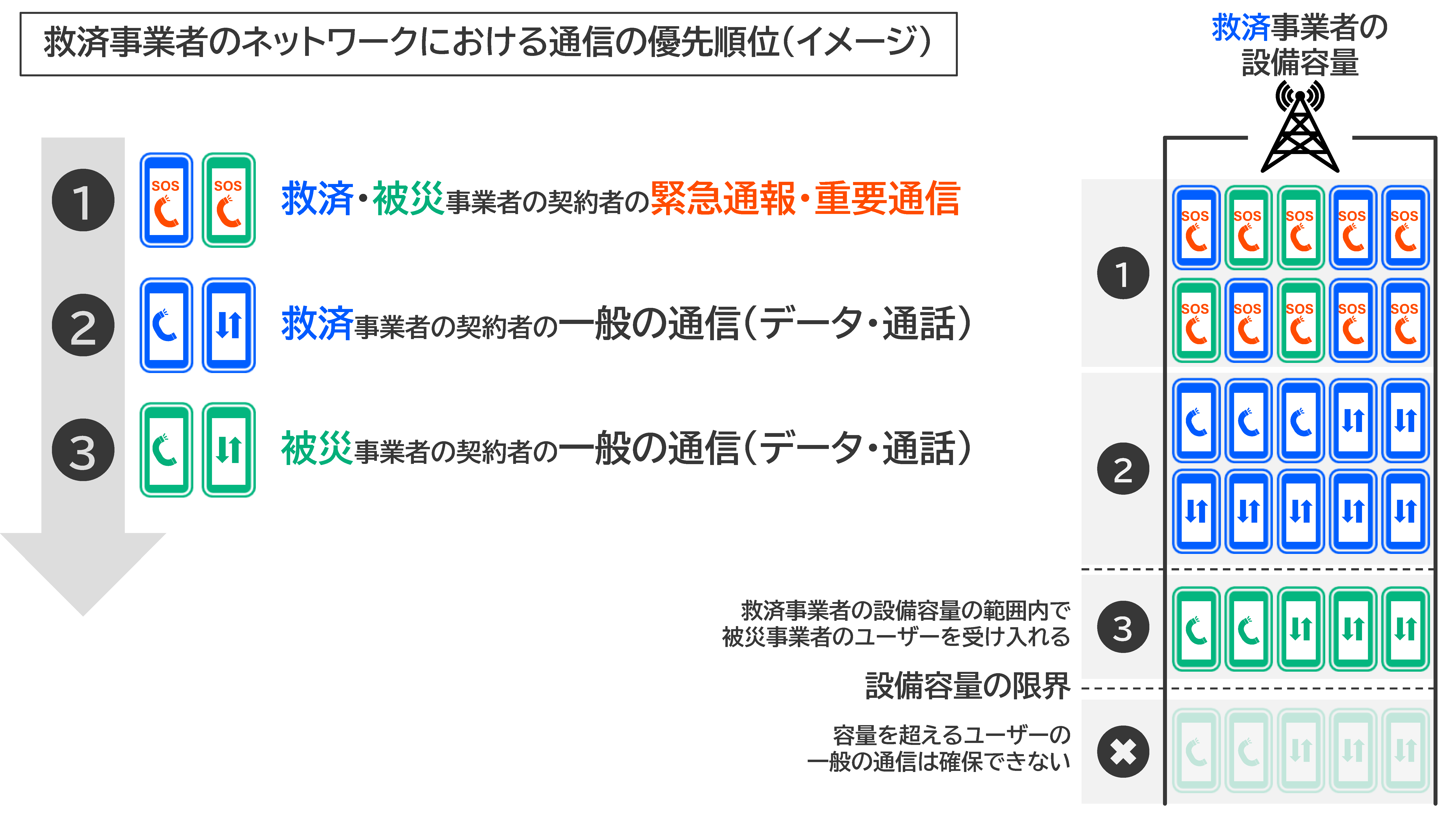

非常時事業者間ローミングは、救済事業者の設備容量の逼迫が起きない範囲で運用することが基本方針として定められています。救済事業者のユーザーの通信容量を確保した上で、被災事業者のユーザーを受け入れるため、必ずしも全てのユーザーの通信を保証するものではありません。

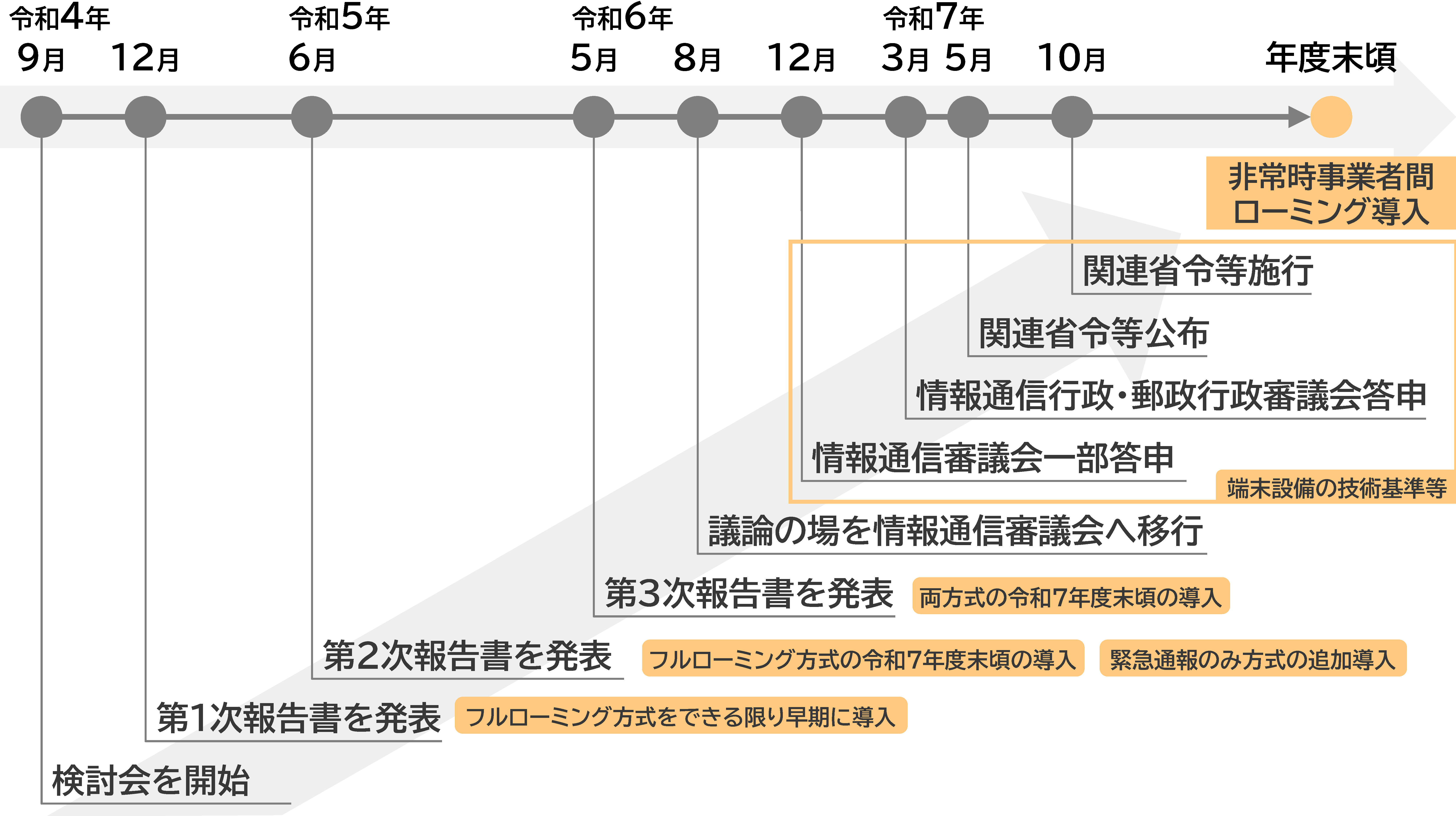

総務省では、通信事業者と連携し、「非常時事業者間ローミング」の実現に向け、令和4年9月から「非常時における事業者間ローミング等に関する検討会」を開催してきました。また、令和6年8月には、情報通信審議会へ検討の場を移行し、検討を継続してきました。

総務省では、非常時事業者間ローミングを推進するための関連法令の整備として、端末設備等規則及び関係告示と事業用電気通信設備規則の改正を実施いたしました。これらの改正省令・告示は令和7年5月29日に公布され、令和7年10月1日に施行されます。ただし、一部規定については、施行から2年間(令和9年9月30日まで)の経過措置を規定しております。

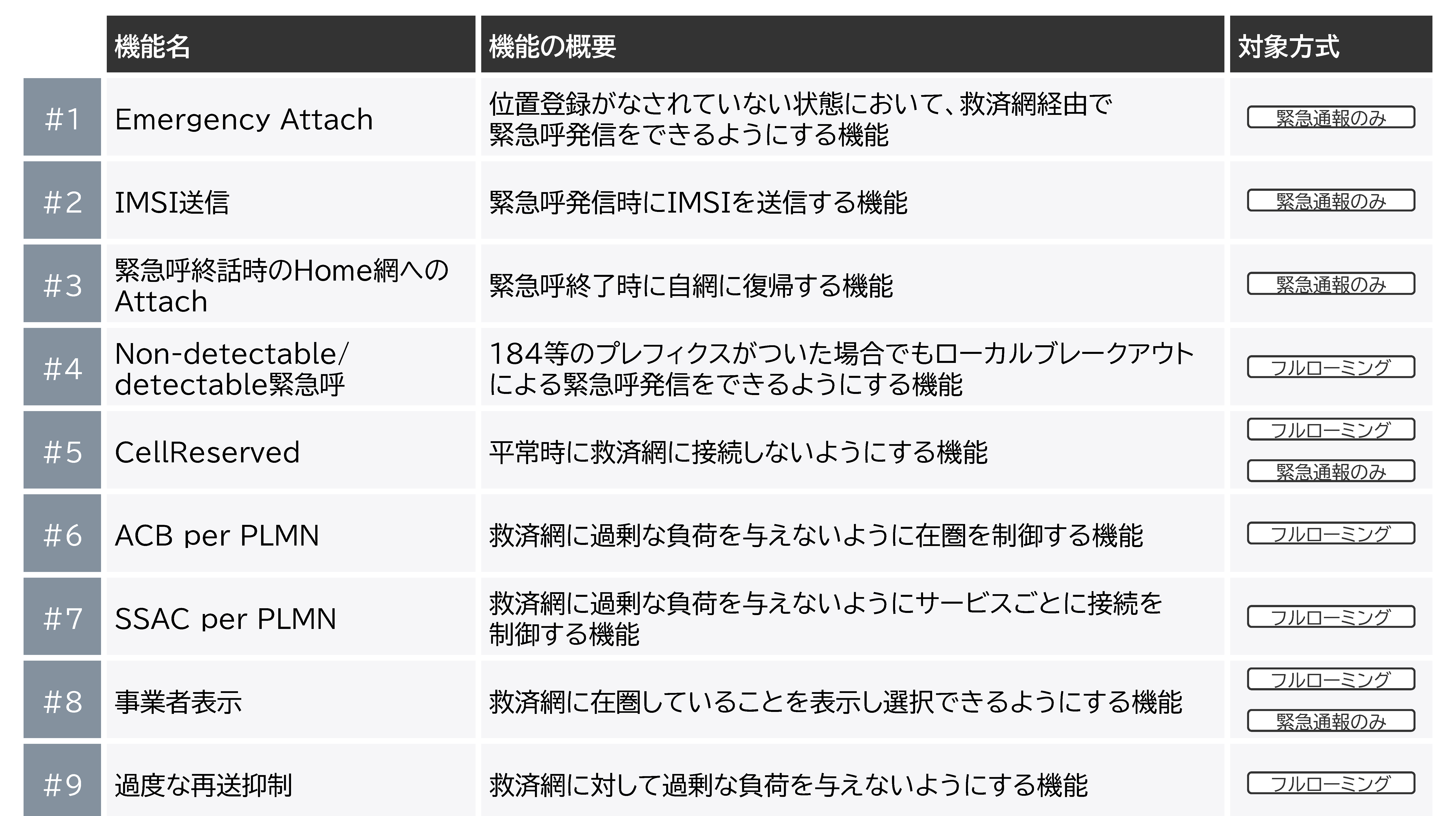

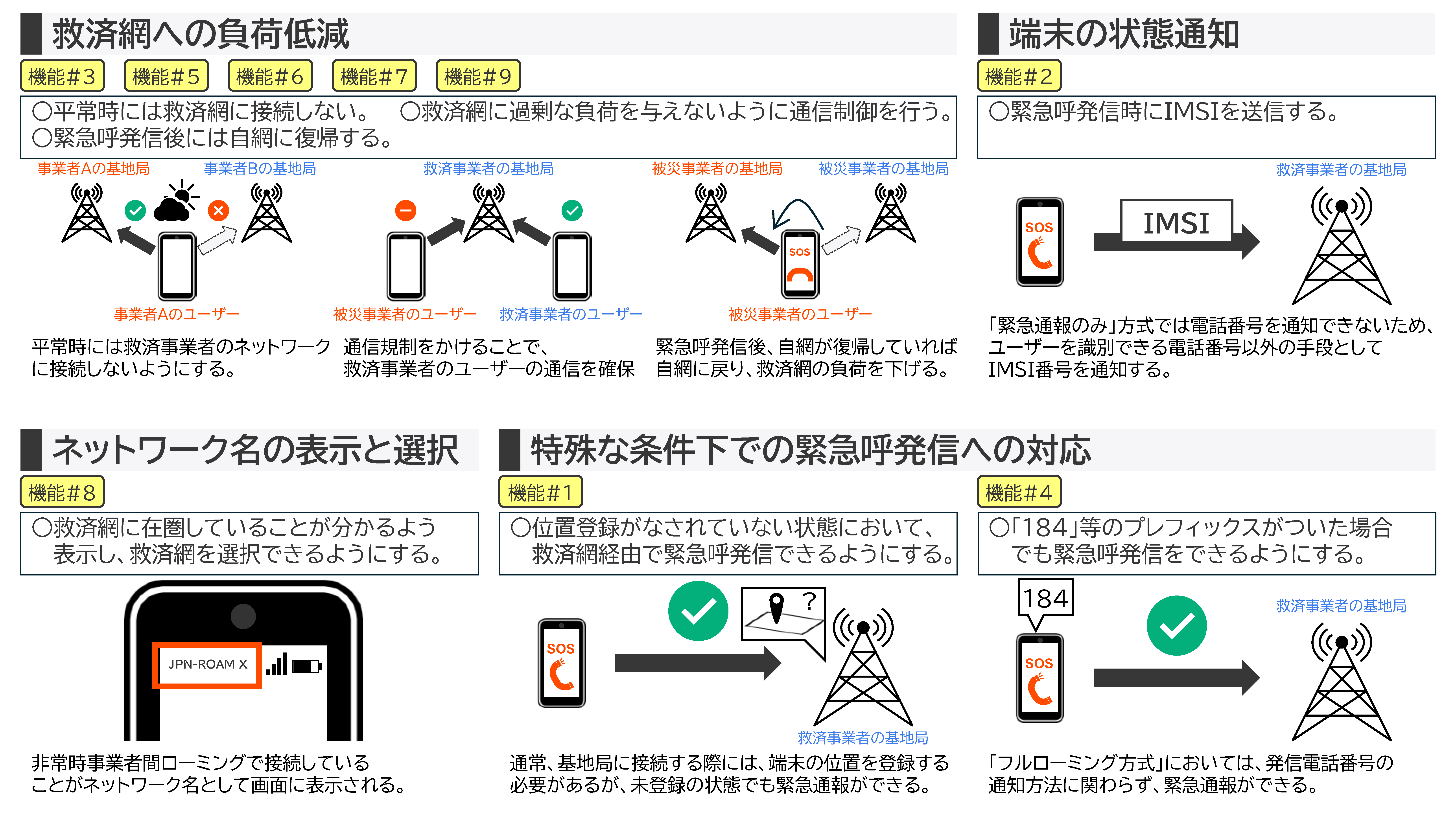

非常時事業者間ローミングに対応するための端末設備に対する追加機能要件として、

の観点から検討した結果、次の9つの追加機能要件を定め、令和6年8月から、情報通信審議会IPネットワーク設備委員会において、端末設備の技術基準等を審議し、令和6年12月に、情報通信審議会一部答申(端末設備の技術基準等)を得ました。

9つの機能の詳細は次のとおりです。

これら9つの機能について、端末設備等規則を改正し、同規則に第32条の24の2を新設いたしました。

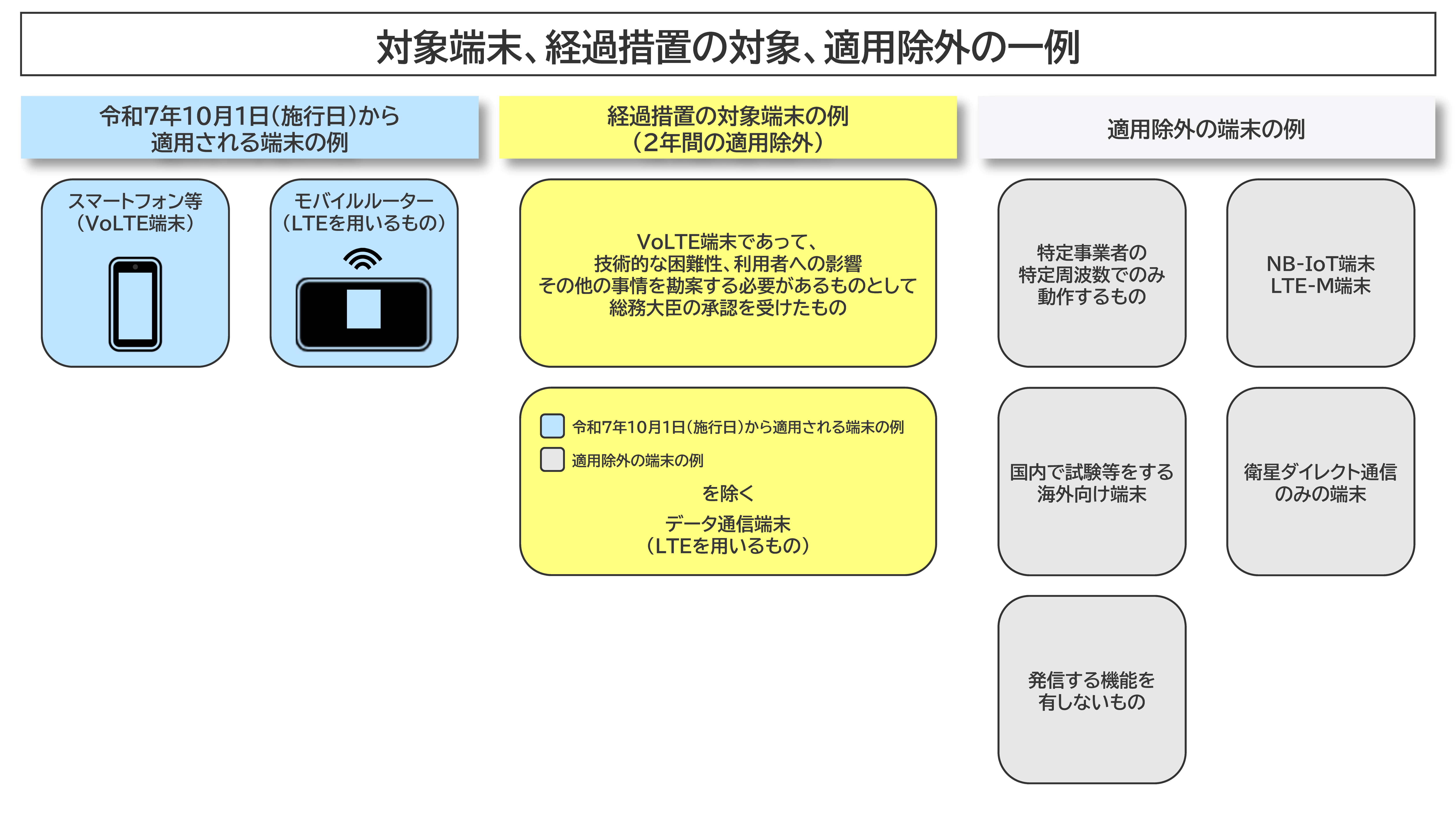

スマートフォン等のVoLTE(Voice over LTE)端末(インターネットプロトコル移動電話端末)及びモバイルルーター等のLTEを用いるデータ端末については、音声・データともに、令和7年10月1日(施行日)以降に技術基準適合認定等を取得する場合において、新しい技術基準が適用され、ローミング機能への対応が必要となります。ただし、以下のとおり、適用除外となる端末、経過措置(2年間の適用除外)が設けられる端末があります。また、従来のスマートフォンは、そのまま使い続けることができます。

非常時事業者間ローミングの実現に向けた検討を行う中で、事業用電気通信設備については、非常時事業者間ローミングを実施する場合、携帯電話事業者が事業用電気通信設備規則に定める緊急通報に係る技術基準を一時的に遵守できない場合があり得ることが判明しました。

そこで、そのような状況を制度として想定する方向で検討を進め、非常時事業者間ローミングを実施するに当たって、緊急通報に関し、技術的にやむを得ない制約による下記の挙動を許容するため、事業用電気通信設備規則を改正しました。(同規則第35条の20の改正)