平成26年6月12日

東北総合通信局(局長:奥 英之)は、「ICTで築く災害に強い安心・安全・元気な街づくり」をメインテーマに、地方自治体、防災関係機関及び関連企業などが、災害に強く活力ある街づくりを進めるために有用な情報となるセミナー及び展示を目的として、東北地域の産学官で構成される東北情報通信懇談会(会長:鎌田宏(東北六県商工会議所連合会会長))等の共催により、「ICT推進フェア 2014 in 東北」を5月28日(水)及び29日(木)の2日間、仙台市(せんだいメディアテーク)で開催しました。

盛りだくさんのプログラムから、28日に開催した特別企画「ICT利活用による災害に強い復興街づくり」の講演とパネルディスカッションをリポートします。この企画は、新世代通信網テストベット(JGN-X)により、メインのフェア会場(宮城県仙台市)、岩手県立大学(岩手県滝沢市)及び高知工科大学(高知県高知市)の3地点を「新世代通信網テストベット(JGN-X)」でライブ中継し、行われました。

講師:宮城県総務部危機対策課長 山内伸介氏

概要:宮城県は、県総合防災情報システム「MIDORI」により、災害対策基本法による被災市町村からの被害報告等を受ける体制を執っているが、東日本大震災時は、被災市町村が被災現場の対応に忙殺され、県への報告が遅れるなど地域住民への情報提供ができない事例があった。住民への情報提供方法は、市町村同報無線が主であるが密閉住宅内では聞こえにくいことや同報無線の未整備地域もある。その課題解決のため、テレビやラジオ、緊急速報メール等の多様なメディアへ一括して情報配信可能な「公共情報コモンズ」を導入し、「MIDORI」と連携することにより、住民への細やかな情報配信と市町村職員の負担軽減を図った。昨年の「宮城県防災の日」には、この防災情報システムを使用した訓練を実施したこと、情報公共コモンズに関しては、マスメディアの他にもライフライン事業者の参加が欠かせないこと、などが紹介されました。

講師:宮城県総務部危機対策課長 山内伸介氏

講師:岩手県宮古市総務企画部財政課長 菊池廣氏

概要:宮古市は、東日本大震災の大津波により市内医療機関の半数近くが流失又は浸水の被害を受け、避難者は着の身着のままで避難した。持病の方は投薬が困難になり、被害の少ない薬局を見つけたことで入手できた。「医療情報連携ネットワーク」は、大震災の教訓から関係大学の教授を中心に医師会が事務局となり、病院3施設、診療所16、歯科診療所15、薬局15、訪問看護4、介護施設24の参画により設立した。登録患者数は現在877名で、宮古市医療連携協議会が運営母体となり運営している。このネットワークは、遠隔地のデータセンターにサーバを設置し情報を共有するもので、カルテ等の診療情報を本人同意を得た複数の医療機関等で見られる特徴がある。訪問看護では、携帯端末を利用した医師の指示が可能となり、利用促進のための省力化の工夫も図っていること、などが紹介されました。最後に、あらためて停電時の電源確保を痛感したことが補足されました。

講師:岩手県宮古市総務企画部

財政課長 菊池廣氏

講師:岩手県久慈市教育委員会総務学事課 総括主査 中村紀保氏

概要:久慈市は、災害時に避難所となる公共施設に自立電源が少なく、かつ、停電時の電力回復方法がない。大震災の教訓から市は復興計画において「再生可能エネルギー等に取り組む」ことを目標に掲げた。市内24学校及び6公共施設に電力の見える化設備を、3学校に太陽光発電設備を、内1校には蓄電池設備を設置し、それらの情報を集約し監視する高度なエネルギーマネジメントシステムを整備した。電気使用量が施設ごとグラフにより可視化され、節電意識や環境教育の向上にも繋がっている。今後、全世帯への導入を考慮した場合、データの収集量により通信網や機器連携、セキュリティ等の課題が出てくること、有効に活用するには、利用者のモチベーションの維持が必要となること、などが紹介されました。また、非常時を想定した電力の使用制限等を平時に考えておくことが重要であると強調されました。

講師:岩手県久慈市教育委員会

総務学事課 総括主査 中村紀保氏

講師:宮城県気仙沼市総務部危機管理課 主査 三浦稔氏

概要:気仙沼市の津波による被害は、明治三陸地震津波から東日本大震災までの115年間で5回あり、その被災記録として先人が市内28か所に石碑を建立してきていた。石碑は、その意味を知る「語り手」から切り離され利活用されなかった。この反省を踏まえ、気仙沼市は、東日本大震災の記録の収集を市民、研究機関、大学、NPO、企業等の参画を得て、失われた「過去」と復興過程の「現在」「未来」を記録するため多数の写真等を収集しデジタル化を進めた。それらアーカイブを伝えるための仕組みは、「記憶の記録」「資料の意味づけ」「語り伝える」ことであり、当事者でなければできないことである。こうした考え方で「けせんぬまアーカイブ」を構築してきたこと、などが紹介されました。今後は、宮城県が気仙沼市を含む県内市町村と連携して進める「宮城県震災関係デジタルアーカイブ」や関係団体との連携、その担い手の育成を示唆されました。

講師:宮城県気仙沼市総務部

危機管理課 主査 三浦稔氏

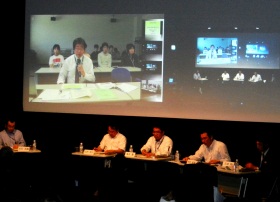

パネルディスカッションは、JGN-Xで結ばれた、岩手県立大学及び高知工科大学からもライブで参加していただきました。コーディネーターに、白石東日本大震災復興対策支援室長、パネリストには、講師の4氏、岩手県立大学の柴田副学長及び高知工科大学の福本情報センター長による意見交換が行われました。はじめに、講師の方々から東日本大震災当時の問題点とICT利活用による災害に強い復興街づくりの方向性についての意見が出され、その後、岩手会場の柴田副学長から「岩手県山田町におけるICT復興街づくり検討会」の説明を受けました。

高知会場の福本情報システムセンター長からは、「高知県は、南海地震がいつ起こってもおかしくなく、人口が沿岸部に集中しているため、甚大な被害が想定される。東日本大震災でのカルテ流出が印象に強く、電子カルテのバックアップの取り組みを始めたことや発災時の医療情報の共有の仕方を検討している。また、高知県では今年から公共情報コモンズの取り組みを始めた。エネルギーの確保や震災記録は手つかず状態、その他の課題もある。情報の提供方法や情報システムの日ごろの使い勝手について、コメントをいただきたい。」旨の発言があり、宮城県の山内氏からは「防災情報システムは限定的になるが、公共情報コモンズに関しては、イベント情報など日常的に活用していくこと」とした意見が交換されました。

最後に、コーディネーターが「防災情報をつなぐ、医療情報をつなぐ、電力をつなぐ、後世につなぐ、物の繋がりだけでなく気持ちも心も繋がるような取り組みの継続を期待する」旨の挨拶でパネルディスカッションは閉会されました。

(スクリーンは岩手県立大学)

(スクリーンは高知工科大学)

パネルディスカッションの模様

また、展示ブースでは、東日本大震災の経験を踏まえて研究開発された災害に強い情報通信システムやICT超高齢社会づくり推進事業でも活用検討しているパーソナルモビリティ(小型電気自動車等)など、安全・元気な街づくりに有用なシステム等に関する多くの機器展示やデモンストレーションがありました。

このフェアには、セミナーの参加者と展示ブースの見学者を合わせ、1,500名を超える参加がありました。

展示ブースの模様

連絡先

東北総合通信局

情報通信部 情報通信連携推進課

TEL 022-221-0753