平成26年2月12日

1月23日(木)、24日(金)の2日間、宮城県仙台市の太白区文化センターにおいて、「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラムin宮城」が開催されました。

このフォーラムは、内閣府主催、宮城県、仙台市及び国の行政機関等の共催により、各地方における青少年のインターネット利用環境整備を推進する関係機関・団体が連携し、自立的に各種取組を実施できるようにするための体制構築を目的として開催されたものです。

1日目は基調講演とパネルディスカッションが、2日目は企業の取組等に関する講演がありました。

フォーラムの概要は、次のとおりです。

【説明】

「東北6県における青少年安心ネット利用環境づくりに向けた取り組み」

総務省東北総合通信局情報通信部長 白石昌義

東北地区における青少年のネットトラブル回避に向けた管内関係団体との地域連携や周知啓発活動の状況について説明を行いました。

【基調講演1】

「スマホの普及で変化する青少年のコミュニケーション」

ネット教育アナリスト/

安心ネットづくり促進協議会・普及啓発副委員長

尾花紀子氏

ネット使用における気がかりな事を、「鏡の法則」として4つ挙げ、子供たちの健全育成に役立つ知恵を講演されました。

ネット教育アナリスト 尾花 紀子氏

【基調講演2】

「子供たちはなぜ繋がりたがるのか」

コラムニスト/

一般社団法人インターネットユーザー協会代表理事

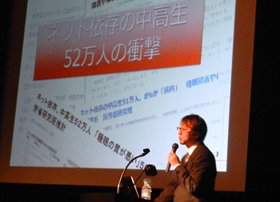

小寺信良氏

厚生労働省が推計した「ネット依存の中高生52万人の衝撃」を端にネット依存はどうして起こるのかを様々な視点で分析した結果を講演されました。

コラムニスト 小寺 信良氏

【パネルディスカッション】

「青少年のインターネット利用環境整備に関する地域連携の取組について」

パネルディスカッションでの意見交換に先立ち、3名のパネラーから発表がありました。

玉田氏からは、総務省の青少年インターネット利用環境整備に対する取組状況と高校1年生を対象としたILAS(インターネットリテラシーテスト)実施結果について、内田氏からは、仙台市内の小中学生の現状、簡易版インターネットリテラシーテストのプレテスト実施結果の報告及び震災後の子どもたちの心のケアについて、それぞれ説明がありました。

遊橋氏からは、子どもたちのネット環境の変化に伴い教えていかなければならない情報リテラシーについて、各種データを参照しながら紹介されました。

パネリストの皆様

その後パネラーにより、日々変化するインターネット利用環境の中で、子どもたちがネットトラブルに遭わない、起こさないための予防策について意見交換が行われました。

【講演1】

「安心安全なインターネット社会の構築に向けたグリーの取り組み」

グリー株式会社経営基盤本部政策企画部 中野正康氏

「インターネットリテラシー向上のための4つのアクション」と「「インターネットを通じて、世界をより良くする。」ために、考えていきたい3つのこと。」が紹介されました。

【講演2】

「いまどきの子どもたちとモバイルインターネット」

株式会社NTTドコモモバイル社会研究所 遊佐裕泰氏

若年層におけるモバイルデバイス普及率などの基礎データの分析結果から見えてくる、重点的に行うべき対策方法の手がかり、探り方等を紹介いただきました。

2日間でのべ約300人の方が参加された本フォーラムは、教育関係者をはじめ地域にお住まいの一般の方の姿も多数みられました。

パネルディスカッションの最後には、教育現場における情報端末機器の配備そのものの格差を指摘する意見や、スマートフォンが普及する中での家庭内におけるコミュニケーションの在り方を心配するご父兄の方の声も寄せられました。

今後もこの様なフォーラムなどを通じて保護者や教育現場へ青少年のインターネットリテラシーやモラル向上のための情報提供することが必要などの感想をいただきました。

パネルディスカッションの模様

連絡先

東北総合通信局

情報通信部 電気通信事業課

TEL 022-221-0626