近畿総合通信局は、2025年8月8日(金)に当局会議室等において、雲雀丘学園中学校・高等学校が大学や企業等と連携して計画・実施している実践的教育「探求プロジェクト」を開催しました。当日は雲雀丘学園の中学生、高校生計18名と先生2名の計20名の方に参加いただき、当局の業務等について、動画などを交えて説明しました。

このような見学イベントを当局で初めて取り組むこととなった背景として、電気通信事業課でインターネットの安心・安全な利用に関する啓発動画を「動画フェスタ」と題して募集しており、昨年度、優秀賞を受賞された同校から「ぜひ役所でも探求プロジェクトを実施したい。」という要望に応える形で開催に至ったものです。

まずは、総務省ホームページ(電波利用ポータル)に掲載している「電波学習ポータル」の動画を視聴していただき、電波がどのような性質を持っているものであるか、また、電波が消防・警察をはじめ、私たちの身のまわりで幅広く使われていること、加えて、電波を利用する際に守らないといけないルールについて説明するとともに、無線設備試買テストの取組内容を紹介しました。

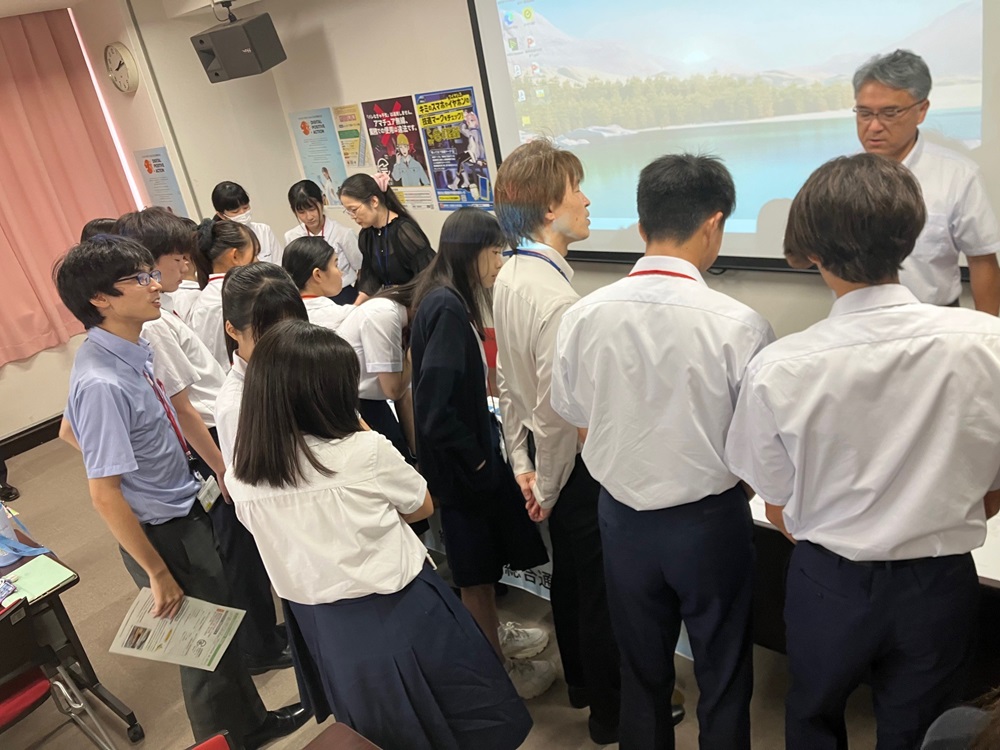

多くの方が保有されているスマートフォンやワイヤレスイヤホン、ヘッドホンなどでも一部、電波法基準に適合していない機器があり、これらの機器とその概要を記載した資料を展示したところ、多くの生徒が実際に触れるなどして関心を示していました。

続いて、電波監視システム(DEURAS)について、局内に設置されたセンタ局に移動し、近畿2府4県の各地に設置されたセンサ局を遠隔操作することにより、電波発射源の方位等を測定して、その位置等をディスプレイの地図上に表示することができること等を説明しました。

生徒からは「地図は平面であるが高さは分かるのか」、「電波の発射源がマンションの場合、部屋をどのように特定するのか」、「どのくらいの時間で電波の発射源を特定できるのか」など、電波の発射源の特定方法に関する質問が多く寄せられ、関心を示していました。

次に、兵庫県立大学の竹内教授が代表を務める一般社団法人ソーシャルメディア研究会が兵庫県警等と共同で制作した闇バイトの危険を訴える動画を視聴していただき、途中の場面を振り返りながら、その時にどうするのが良かったのか、どこが問題だったのか等、意見をいただきながら議論を進めていきました。

生徒からは「困った時に相談できる人が大切」、「簡単にお金がもらえるようなうまい話はない」との意見が寄せられ、当局担当者がネット上には様々な偽・誤情報が氾濫している中、正しい情報を見極める力をつけていただきたいと締めくくりました。

次に、当局の採用1、2年目の若手職員5名が、自らが携わっている地域のDX推進や船舶、放送、簡易無線等の無線局の許認可、局内で必要となる諸契約の締結等、業務の概要に加え、業務を実施するに当たって日頃から心がけていること等を紹介しました。

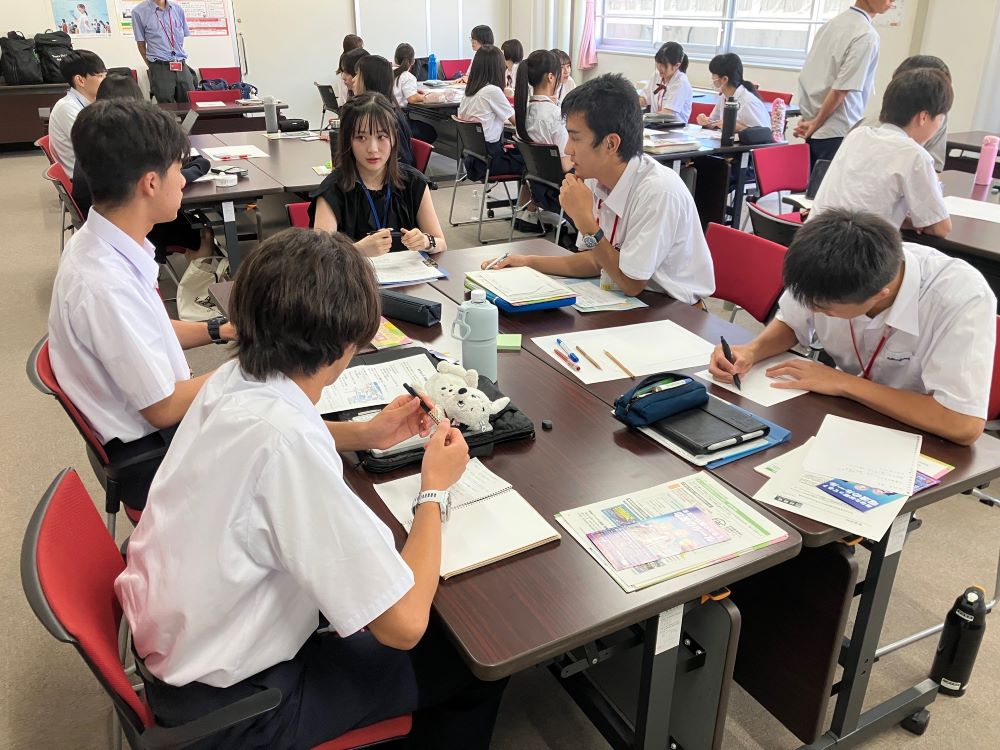

最後に、5つに分けられた生徒たちのグループに先ほど担当業務の概要等を紹介した若手職員が1名ずつ入り、総合通信局の業務について、また、普段の働き方や仕事のやりがい等について、生徒たちとさらに踏み込んだ質疑応答を行い、最後には各グループでそれぞれが本日の探求プロジェクトを通じて感じたこと、初めて知ったこと、知識として得られたこと等をまとめ、代表者に発表していただきました。

各グループからは「(当局は)堅いイメージだったが、そうでないことがわかった」、「技適マークを早速家に帰って確認したい」、「近畿2府4県を130人程度の人数で管轄するのは大変そう」、「電波を通して私たちの生活を支えてくれる存在だとわかった」との感想を発表していただきました。

本日のまとめとして、雲雀丘学園中学校・高等学校の水野先生から「(今回の各グループ代表生徒からの発表で)『説明内容が難しかった』という感想もあったが、社会人になると簡単なことはなく、難しいことばかり。今日、こうして難しい課題に触れたことは大変有意義であり、ここから何事にも挑戦していってほしい。」と総括していただきました。

近畿総合通信局では、今後も様々な機会を通じて、プレゼンス向上のための各種PRに積極的に取り組んでまいります。