対談実施:令和6年2月29日 公害等調整委員会委員長室にて

公害紛争の迅速かつ適正な解決を目的とした公害紛争処理制度が、今後も社会から求められる役割を果たしていくに当たって、現在、どのような課題があり、またどう取組を進めていけばよいのでしょうか。公害等調整委員会事務局では、本年6月に開催する第54回公害紛争処理連絡協議会において全国の公害審査会等の委員の皆様と議論を深めるに当たって、愛知県公害審査会の久志本会長をお招きして、公害紛争処理制度の現状と課題、そして今後の取組について、公害等調整委員会 永野委員長との対談を企画しました。

本対談記事が公害審査会の関係者の皆様、また、日頃、公害苦情相談に従事している職員の皆様の今後の取組の参考になれば幸いです。

※『ADR』についてはこちらの記事の最後に解説しています。

1.公害紛争処理制度が目指す姿と現状認識について

【公害紛争処理制度全体の目指す姿・ビジョン】

(永野委員長)公害紛争解決に特化した行政ADRとして、公害紛争処理制度が発足して半世紀余りが経ち、紛争の様相や解決を求める国民の意識も大きく変化してきました。公害紛争処理制度が今後も求められる役割を果たしていくためには、変化する国民のニーズに的確に対応できるよう、制度の運用の改善に日々努める必要があると考えています。本日は、愛知県の公害審査会の久志本会長をお迎えして、制度の現状と課題、さらには今後の取組について、意見交換させていただきたいと考えています。

(久志本会長)愛知県の公害審査会の会長として3年目になります。本日はよろしくお願いします。公調委では、このところ、公調委、公害審査会、市町村の公害苦情相談窓口との間の連携を強調され、連絡協議会などでもテーマに取り上げ、取組事例などを紹介していただきました。愛知県公害審査会としても、持ち帰って参考にさせていただいています。これまでにも、公調委からは色々と情報をいただいておりますけれども、都道府県の公害審査会の立場からすると、どうしても申請された事件の解決に頭が行きがちで、そもそも何のために連携が必要なのか、制度全体の展望や全体構想が見えにくいと感じています。

(永野委員長)確かにこれまで連絡協議会などでの情報提供や議論は断片的な形にとどまり全体像が見えにくかったのではないかと考えています。実は、公調委においても制度発足50周年を契機に、公調委自身の事件処理や事務処理の在り方について、見直しの議論を始めました。その過程で、公害紛争処理制度を構成する個々の機関の視点のみならず、制度全体としての解決力の総和を高めていくという視点が重要ではないかとの考えが生じてきました。こうしたことから、目指す姿やビジョンとしては、各機関がそれぞれの強みと特色を活かした運用を行い、公害紛争処理制度全体として、解決されるべき公害紛争が放置されることのないよう汲み上げ、また適切な機関に行き着くようにすることではないかと考えています。制度全体としての解決力の総和を高めるという視点に立って、現状と課題を分析し、これまでの取組を整理し今後の取組を位置づけることにより自ずと全体構想も見えてくるのではないかと考えています。

(久志本会長)紛争解決を担当していると目の前の事件に集中し、全体的な視点は見落としがちになることから、制度全体としての解決力の総和を高めるとの視点は新鮮に感じます。裁判制度とは別に公害紛争処理制度が設けられている趣旨からすると、目指す姿やビジョンとしてはおっしゃるとおりであり、賛成です。その実現に向けては、いろいろと隘路があるとは思いますが、あるべき姿を明確にして、関係者で共有しないと取組を進めていくのは難しいと思います。公調委は中央委員会として、このようなビジョンとその実現に向けての全体構想を積極的に発信し、公害審査会や市町村の公害苦情相談窓口とも共有すべきではないかと思います。

◎公害紛争処理制度が目指す姿(ビジョン)

・市区町村の公害苦情相談窓口、公害審査会及び公害等調整委員会からなる公害紛争処理制度全体としての解決力の総和を高めること。

・すなわち、公害紛争処理制度で解決されるべき紛争が未解決のまま放置されず、ふさわしい機関で処理されるようにすること。

【公害紛争処理制度の特色】

(永野委員長)ありがとうございます。目指す姿といっても一朝一夕に実現できるものではなく、試行錯誤と継続的な取組が必要であると考えています。だからこそ、ビジョンとその実現に向けての全体構想を共有することが重要であるとの御指摘はそのとおりだと思います。今年6月の連絡協議会では、全国の公害審査会の皆さんに本日意見交換させていただくビジョンと全体構想をもとに幅広く御協議いただき、問題意識の共有が図れるようにしたいと考えています。 ところで、全体構想に制度全体としての解決力の総和を高めるという視点を落とし込むには、裁判制度とは別に公害紛争処理制度が設けられた目的に照らして、その内容をもう少し具体化する必要があるように感じています。

(久志本会長)確かにそうですね。公害紛争は当事者間の問題に限らない点で一般の民事紛争とは異なります。騒音や悪臭が発生しているのであれば、申立人のほかにも地域住民に被害が及んでいる可能性があり、潜在的に申立人以外の被害者を含んでいます。健康被害に直結するような場合もある。金銭的な補償というよりも、原因の除去・改善に本質的な求めがあり、可能な限り迅速な対応が求められるケースが多いと思います。ところが、個人では原因とされる事象と被害に関して因果関係の証明が困難なことが多いと思います。調査をするにもその費用は高額となる可能性があり、申立人の主張立証責任の負担が大きい。そのため、民事訴訟手続の利用を躊躇させる側面があると思います。民事調停も考えられますが、公害紛争の分野では専門家の関与を得られにくい。この点、公害紛争処理制度は、全体としてみると、利用者に負担をかけることなく、専門的な知見も反映させて柔軟かつ迅速に問題解決を図れる点にメリットがあるように思います。

【公害紛争処理制度に関する問題意識】

(永野委員長)全く同感ですね。この制度が公害苦情相談窓口、公害審査会、公調委という三者で構成されているのは、誠に良くできた制度であると思われ、各機関が持ち味を活かし、連携することにより、総体として、簡易、迅速、柔軟な手続により、専門家の関与も得て、将来志向の解決が図られるものと思います。このような狙いで設けられた公害紛争処理制度全体の解決力の総和を高めるとの観点から見た場合に、現状をどのように見るかが次のポイントとなりますが、公害審査会で事件を処理されている立場から見て、どのように感じておられますか。

(久志本会長)愛知県では、市町村の公害苦情相談窓口で紛争化した事案を公害審査会へとつなげる連携は取れていると思っています。市町村と公害審査会の事務局とのやり取りも結構あるようです。事務局には申請には至っていない市民からの相談というのも多いようですね。ただ、連絡協議会などで配布されている資料などを見ますと、全国的には公害審査会の受付事件数は少ないですね。そういったところでは、公害審査会と市町村の連携がとれているのだろうかといった心配もあるのではないでしょうか。

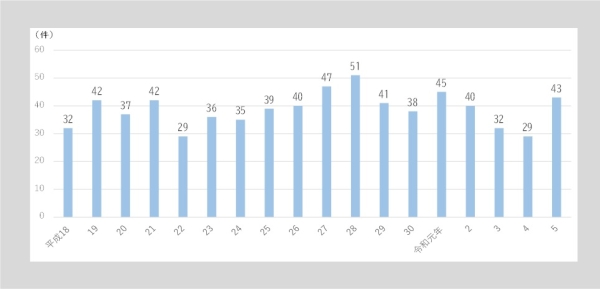

(永野委員長)機関誌「ちょうせい」2月号に令和4年度の公害苦情調査結果報告を掲載しましたが、全国の苦情相談窓口では、約7万件、典型7公害に限っても5万件の相談を受け付けています。このうち8割強の相談が直接処理となっており、何らかの対応がとられています。厳しい人員体制の下で担当者の方々が非常に熱心に取り組んでおられることに頭が下がる思いです。ただ、典型7公害に限っても全体で5万件という非常に多い相談件数を前にすると、直接処理されなかった残りの2割弱の中には、本来、公害紛争処理制度の中で解決されるべき紛争が未解決のままになっていないか気になるところです。他方で、全国の公害審査会の受付事件数は、30件から40件程度に止まっており、過去3年間に1件の申請もない地方もかなりありますので、果たして解決が必要な事件がきちんと吸い上げられているのかとの懸念もあります。

(久志本会長)それは御指摘のとおりで、公害苦情相談窓口の相談件数と公害審査会への申立ての件数の格差を見ると、本来解決されるべき事案が埋もれてしまっているという懸念は確かにありますよね。さらに申し上げるならば、公害審査会に申し立てられた事件についても、必ずしも調停が成立するわけではありません。調停の成立率は全国的にはどのくらいですか。

(永野委員長)大体、3割程度ではないかと思います。

(久志本会長)そうですね。それくらいの感じだと思いますが、調停が打切りになり、あるいは不成立になった事件が、その後どのようになったかは、事件を担当した者として気にはなるところですが、フォローすることが難しい状況にあり、このような事件の中にも未解決のまま埋もれてしまう事件が含まれている可能性は否定できません。公調委としては、公調委に申し立てられる事件から見て、ふさわしい事件を汲み上げることができていると感じておられますか。

(永野委員長)公調委に申し立てられる事件の数は、やや増加傾向にありますが、年間30件程度です。公害苦情相談窓口の相談件数や公害審査会への申立件数などを見ると、相談窓口で未処理となった事案や公害審査会等で調停が不調に終わった事案などの中には、件数としては多くないのかもしれませんが、公調委での解決にふさわしい地域社会に一定の広がりのある紛争を、公調委が十分に汲み上げられていないのではないかという懸念を持っています。他方で、公調委に申請のあった事件の中には、相隣的紛争が裁定申請という形をとって申し立てられるケースも増えており、その多くは職権調停で解決している状況にあります。このような事件は、本来は地元の公害審査会の調停により解決されるのが当事者にとっても望ましいのではないかと思っています。

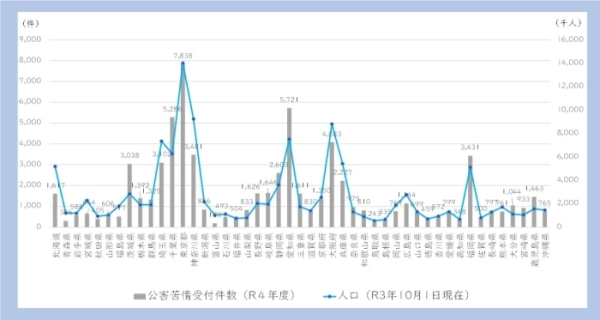

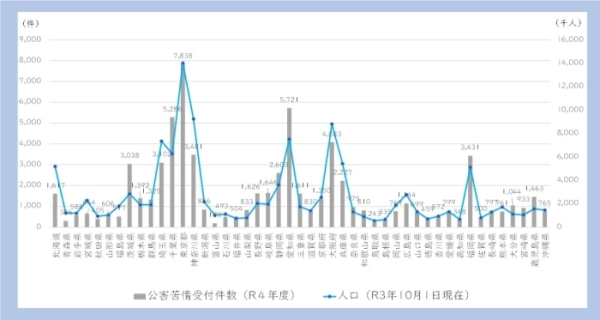

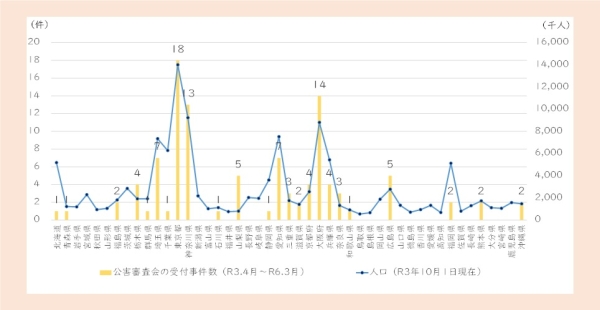

(参考1)令和4年度の都道府県別公害苦情受付件数と人口の比較

公害苦情の受付件数は人口との相関関係が見られる

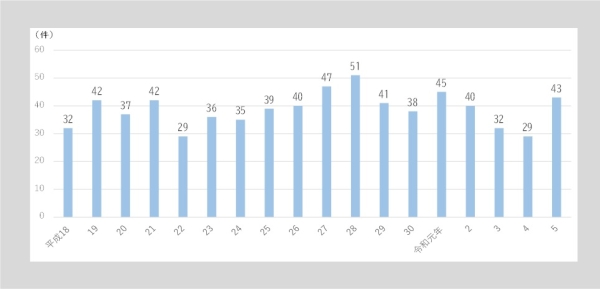

(参考2)公害審査会の受付事件数の推移(調停、あっせん、義務履行勧告の合計)

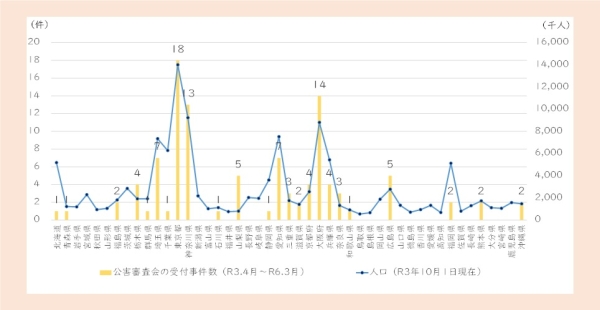

(参考3)都道府県別公害審査会の受付事件数(過去3年間の合計値)と人口の比較

都道府県による活動状況に差が見られる

2.全体構想について

(久志本会長)なるほど、そうしますと、先ほどの公害紛争処理制度全体として目指すべき姿との関係でみると、解決されるべき公害紛争の汲み上げという面でも、紛争が適切な機関へ行き着くという面でも、現状は不十分な点があるのではないかということになると思います。そうすると、ここからは実現に向けての全体構想の問題となると思いますが、公調委は具体的にどのような戦略を考えているのでしょうか。

(永野委員長)全体のビジョンの観点からは、御指摘のように、本来解決されるべき紛争の汲み上げと適切な機関へのマッチングの2つの問題に取り組む必要があると考えています。その前提として、裁判、調停、その他のADRも含めて、紛争の解決に紛争解決機関を利用するか否か、利用する場合にどの機関を利用するかは、利用者の判断に委ねられています。このような前提で2つの問題への対応を考える場合に、方策としては、以下の4点がポイントになるのではないかと思います。まず第1に、競合する紛争解決機関の中から利用者に選択してもらえるように、各機関が他の機関と比較した手続のメリットを活かした運用を行うこと。第2に、これと関連して、利用者の制度の利便性を高めること、特にITの積極的な活用。第3に、各機関の窓口に利用者から相談があった段階、窓口相談の段階で、適切な事件を汲み上げるとともに、自ら解決が困難な事案については適切な機関への申立てを誘導していくこと。最後に、制度の利用者一般への周知を高めていくこと。以上の4点にポイントをおいて方策を考えていくのではないかと思います。

(久志本会長)今挙げられた4つのポイントは、いずれもそのとおりだと思います。特に1点目は、あまり意識することなく従来の運用を踏襲してきた面があることは否めません。指摘されてみると、他の制度や手続に対する優位性やメリットを常に意識しながら運用を工夫していくことが利用者との関係で求められていると思います。課題への方策の4つのポイントは、各機関それぞれに求められていることでありますが、実際に取組を進めるに当たっては、どこの公害審査会も少ない人員で職員の経験値も浅い状況にあり単独で進めるのが難しい面があります。また、取組によっては共同歩調をとった方が効果の上がるものもあるのではないかと思います。例えば、少ない人員でどのように事件を効率的に回すか、専門委員の確保をどのようにやっているかなど、他の公害審査会とも情報交換したい事柄もいろいろとあります。昨年の連絡協議会では班別の意見交換の場を設けていただき、各地の公害審査会の会長などと実質的な情報交換ができる場があり、大変勉強になりました。その意味では、公調委には、課題への方策の4つのポイントに関連する各地の取組例を積極的に情報提供いただくとともに、例えば愛知県でいえば東海・北陸ブロックなどブロック単位での公害審査会会長の協議会をコーディネイトいただくなど、公害審査会同士の横の連携の場を増やすことも是非御検討いただきたいと思います。

(永野委員長)4つのポイントの具体策については、今後も議論と工夫を重ねながら継続的な取組を必要とするものであり、御指摘いただいた点は、まさに公調委の中央委員会としての役割であると自覚しています。御指摘も踏まえて、取組のための有益な情報の提供、公害審査会相互の横の連携のためのネットワーク作りなどの面で各地の取組をバックアップさせていただきたいと思います。

永野委員長

全体構想

◎公害紛争処理制度が目指す姿・ビジョン

・市区町村の公害苦情相談窓口、公害審査会及び公害等調整委員会からなる公害紛争処理制度全体としての解決力の総和を高めること。

・すなわち、公害紛争処理制度で解決されるべき紛争が未解決のまま放置されず、ふさわしい機関で処理されるようにすること。

◎現状と課題

・本来解決されるべき紛争が申請に結びついていない。【事案の吸い上げの問題】

・適切な機関に申し立てられていない。【事案と機関のマッチングの問題】

例えば・・・

・地域社会に一定の広がりのある紛争を公調委で十分に汲み上げられていない懸念がある。(公害苦情相談窓口で紛争化したまま放置されている事案や公害審査会等で調停が不調に終わったまま放置されている事案があるのではないか。)

・公害苦情受付件数に比べると公害審査会の受付事件数が全国的に低調。都道府県による活動状況の格差が大きい。

・公調委に地元での解決が望ましい相隣的紛争が申し立てられている。

・公害審査会等の委員になって初めて制度を知った人もいるなど弁護士への周知が不十分。 etc.

◎課題への方策

(1)各機関が他の紛争解決機関との比較において、自らの強みと特色を意識した運用を工夫すること。

(2)各機関において利用者の利便性の向上を図る工夫をすること(特にITの活用)。

(3)各機関において適切な事件を汲み上げるとともに、自ら解決が困難な事案については適切な機関への申立てを誘導すること。

(4)利用者(申請者本人だけでなく相談先となる弁護士などを含む)への周知を高めること。

3.強みと特色を活かした事件処理の運用

【公調委における取組】

(久志本会長)公調委ではビジョンの達成に向けた課題への方策について既に取組を始められていると伺っています。各地の公害審査会にとっても参考になりますので、順次、取組状況を御紹介いただけますでしょうか。まず1点目の事件処理の運用改善についてお尋ねしたいと思います。公調委は公害紛争解決における自らの強みと特色、これについては裁判に対する観点と公害審査会に対する観点の双方の面があると思いますが、どこに力点をおいて運用改善に取り組まれているのでしょうか。

(永野委員長)公調委における事件処理の運用改善は、御指摘のように競合する民事裁判に対する優位性と身内である公害審査会との役割分担を意識した運用を考えることになります。まず、民事裁判に対する優位性については、実際に公調委で事件を担当してみて、柔軟で当事者の負担が軽い手続であり、当事者の主張立証責任に基づいて判断する民事裁判と比較して、職権調査や専門委員を活用できますので、公害紛争のような科学的、専門的知見が必要な事案の解明力は高いと実感しています。また、解決の面でも、必ずしも裁定による判断だけでなく、事案の解明力の高さを背景に職権調停を活用して、原因の除去や将来への予防といった将来志向の解決策を他の行政機関と連携して調整し、必要に応じて義務履行勧告という形で、事件の終局後も履行確保に関われる点に行政ADRとしてのメリットがあると考えています。 他方で公害審査会との役割分担では、地域の実情を踏まえ地元での専門性を持った調整が必要な事案は、公害審査会による解決がふさわしいと思います。ただ、調停の前提としての事実確定に高度な専門的調査を要するものや解決のために権利関係の判定が必要となる事案は、人的・物的リソースがあり、裁定手続を持つ公調委が役割分担すべきと思っています。

(久志本会長)公調委が強みをどのように意識しているのか、また特色を活かした運用をどう考えているのかがよく分りました。公害審査会にとっても公調委が目指しているところを理解しておくことは有益だと思います。

(永野委員長)その上で、公調委に申し立てられる事件もかつての産業公害型の大規模事件から最近は都市型、生活環境型の比較的規模の小さな事件が増え、紛争内容も多様化していますので、このような事案の変容に対応して、公調委の強みと特色を活かした運用をどのように形作るかが、運用改善の具体的な課題となります。この点、従来の「定型的な審理運営」から「事案に応じた柔軟な審理運営」への転換に努めているところです。具体的には、早期に専門委員の関与を得て、事案の見立てを行い、委託調査を含む本格的な調査が必要な事案、専門委員立会いの上での公調委職員による測定等を行う事案、当事者や自治体での測定結果等を利用できる事案などの振り分けをして、これに基づいて計画的に審理を行っています。また、裁定事件が増えていますけれども、できる限り職権調停を活用して、事案に対する心証を開示しながら、紛争予防も含めた合意による解決を目指し、合意に一歩届かない場合にも受諾勧告の制度(公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第34条第1項)を積極的に活用するなど行政ADRの持ち味を活かした運用に努めています。こうした運用改善に伴って、一律にフルコースの審理を行うということじゃなく、事案に応じた簡易な運用も混ぜることで手続の簡素化や無駄が省かれ、事務局の事務の合理化や省力化も同時に図られています。こうした取組により、公調委の持っている人的、物的リソースを規模の大きな難しい事件に振り分けることができるよう心がけているところです。

(久志本会長)大変参考になりました。公害審査会でも取り入れられる部分は、是非取り入れていきたいと思います。特に早期に専門家に事案の見立てをしてもらって、解決に向けて計画的に調停手続を進めていくことは有効だと思いますし、慣行的に進めている審理の仕方を見直し、無駄を省くことは、事務局の事務の合理化や省力化につながるという点もなるほどと思います。

ところで、環境保全などの社会的関心も高まっています。法律が定めているのは典型7公害ですが、これに当たらない事案もありますよね。典型7公害も含まれているけれど、それ以外に重点があるような事案が申し立てられた場合、愛知県では典型7公害のどこかに引っかかれば、他の問題も含めて調停事件として取り上げる運用をしています。今後は時代の要請に応じた対応が必要になってくると思いますが、公調委としてそのあたりはどうお考えでしょうか。

(永野委員長)公調委の裁定手続には一定の法的効果が与えられており、法を適用する立場としては、法が定める典型7公害の枠組みに従って判断することになります。ただし、典型7公害の要件の中に、どのような態様の侵害行為を読み込めるかは、必ずしも固定的に考えられるわけではなく、世の中の通念の変化や科学技術の進展をも考慮しながら、適切に解釈していく必要があると思います。公害審査会において、典型7公害に関連して他の問題も含む申立てを広く拾って、調停の中で解決いただいているとのことですが、調停による合意は民法上の和解契約としての効力を持つにとどまることから、裁定とは別に考えることができるのではないかと思います。紛争をそれぞれ別々に切り分けて、典型7公害以外は調停しませんというわけにはいかないので、典型7公害に当たる事件がある以上、関連するものも含めて調停いただいているというのは、国民のニーズに応えるふさわしいやり方だと思います。

(久志本会長)関連して相当範囲性についてはいかがでしょうか。単純な私人間の騒音、振動の問題であって、地域的広がりがあると言えるのか判断の難しい案件もあります。

(永野委員長)相当範囲性についても、事案ごとの判断であり、紛争の態様も社会の世相を反映して変化しています。近時は都市型・生活環境型と呼ばれるように事件の小規模化が見られることから、影響の及ぶ物理的範囲のみならず、紛争の性質及び解決の持つ潜在的な影響をも勘案して、柔軟に対応する必要があると考えています。例えば、潜在的には多数存在する新種の紛争については、小規模な事案であっても、解決の基準やノウハウの蓄積が少ないことから、まずは公調委において取り上げて、その結果を還元することが望ましい場合もあると思います。 また、相当範囲性についての考え方は、公調委で裁定を行う場合と公害審査会で調停を行う場合とでは違ってもいいのではないかと思います。裁定は、ある程度厳密に法の要件を解釈する場面も出てきますが、公害審査会の調停においては懐深く扱ってもよいのではないかと思います。さりながら、どこからどこまでが相当範囲に該当するのか、予め線引きはできないので、どこまで行っても個別事案ごとの判断だろうと思います。

【公害審査会としての取組】

(永野委員長)今度は公害審査会の立場で、制度のどのような強みと特色を活かすべきかについてお考えをお聞かせいただけないでしょうか。

(久志本会長)先ほどの論法でいくと、民事裁判のみならず簡易裁判所の民事調停や他のADRとの関係で公害審査会の特色をどのように発揮するか、それと公調委との間では、役割分担というか連携のメリットをどのように活かすかということではないかと思います。民事裁判との関係では当事者の手続負担が軽いという点が大きなメリットですが、民事調停や弁護士会の紛争解決センターなどを含めてみても、公害審査会の強みは各分野の専門家が委員として入っているところでしょうね。民事調停を例に取れば、医療過誤や建築紛争だと調停委員に専門家が入るケースが多いのですが、公害紛争といったときに、では、その専門委員は誰なのか、また見つかったとしてもその人が調停委員になるわけではありません。民事調停では公害の専門家の知見を得ることは難しいと思います。その点、公害審査会では、最初から公害問題の専門家が調停委員に入って話合いができるため、かなり優位なところがあり、その強みを活かすべきと思います。また、実際にそのような事案を経験したわけではありませんが、公害審査会が行政ADRであるが故に、事案によっては都道府県の環境部局や規制部局と連携した対策の検討や調停成立後のフォローアップなどの可能性もあるのではないかと常日頃考えているところです。ただ、残念ながら利用者である一般市民も弁護士にも知られていないとなると、紛争を解決する手段としては、裁判所の民事調停を起こすとか、弁護士会が設けている紛争解決センターといったADRに流れるということはあるかもしれません。それは紛争解決という点で、十分な解決が得られない可能性がありますので、やはり公害紛争処理制度が公害紛争の解決の選択肢として認知される必要があると思います。

(永野委員長)公調委では、例えば騒音事件を例にとりますと、当事者自らあるいは自治体で測定されたデータが提出されることが多く、これを専門家に見てもらい、必要に応じて自ら測定することができるため、当事者の説得や調整がしやすい面がありますが、公害審査会で測定データはどの程度利用可能でしょうか。

(久志本会長)確かに測定データがあった方が当事者の説得や調整がしやすく、客観的なデータに基づく合理的な解決につながりやすいのは間違いありません。愛知県では、市町村に依頼して現地で測定をしてもらうなどしており、また必要に応じ、専門の調停委員にお願いして測定をしてもらうことがありますが、必ずしも測定が可能な場合ばかりではありません。しかしながら、測定データが利用できない場合であっても、諦めずに専門家の調停委員の専門的知見と弁護士の調停委員の紛争解決ノウハウを結集して、測定データに代わりうる種々の資料を総合して、粘り強く調整と説得を重ねて、何とか合意による解決を図ろうとしているというのが実情です。

対談の様子(久志本会長)

(永野委員長)確かに測定データが利用できない場合であっても、科学分野の専門家と紛争解決のプロが調停委員会を構成しているところに、公害審査会における解決の専門性が発揮されていると言えるものと思います。公調委で騒音事件に関して公害審査会で調停が成立した100件余りの事件を分析したところ、3分の2の事件においては、何らの測定データも用いることなく調停が成立しています。また、調停が成立している事件は、ある程度期日を重ねていることも分かり、各地の公害審査会において、測定データがない場合にも、今お話になられたように粘り強く調停されていることが伺われます。しかし、本来は、調停の過程に測定データが反映されることが望ましく、このギャップをどのように埋めるかは課題のように思われます。

(久志本会長)調停事案の分析は大変興味深いお話だと思います。是非、分析結果を全国の公害審査会にも情報提供いただきたいと思います。騒音測定の問題は、全国的には騒音防止法の事務が市町村の所管とされていることから、県レベルでは自ら測定する手立てが乏しいという実情にあるのではないでしょうか。一方で、市町村レベルでは、騒音測定機器はあるものの、測定の技法や測定結果の評価について、担当者が必ずしも習熟していないことから、測定に及び腰になりがちだということも聞きます。この点は県と市町村との連携の問題として、市町村の騒音測定が円滑に実施されるようになれば、公害審査会に紛争となって申し立てられた場合にも、測定データが利用できる場面が増えてくるのではないかと思いますし、また、都道府県や政令指定都市の地方環境研究所の活用も考えられると思います。いずれにせよ、今後の課題だと思います。

(永野委員長)同感ですね。なお、調停事案の分析は、本年度の騒音事件に関する研究会の報告として近々情報提供させていただく予定です。

公害審査会の強みと特色をどのように捉え、これを解決に活かしていくかについては、まだまだ議論の余地があると思われますので、連絡協議会においても、公害審査会同士で意見交換をしていただきたいと思います。

4.関係機関の連携

【公調委と公害審査会との連携】

(永野委員長)議論の流れから、先に課題への方策の3点目の関係機関の連携のところに移ろうと思います。昨年の連絡協議会では、地域社会に一定の広がりのある紛争を公調委が十分に汲み上げられていないのではないかとの思いから、公害審査会で不調となるような事件であっても、地域に一定のインパクトのある事件については、公害審査会の審理の結果を活かせるように当事者に積極的に公調委の裁定の申立てを促していただく運用を提案させていただきました。もともと公害審査会の調停事件の事務引継ぎという制度が公害紛争処理法にありますが(公害紛争処理法第38条)、相当と認める理由があるときに、両当事者の同意を得て、公調委と協議をした上でなければ公調委に送れないということでハードルは高い。しかし、裁定申立てを積極的に当事者に促してもらうということになると、被申請人の側も因果関係の不存在の原因裁定の申立てが可能ですので、いずれの当事者からも申立てが可能ですし、調停のような重大事件に限るという縛りはなく、当事者の同意も要りませんので、公調委につなぎやすいのではないかと考えたものです。また、そのバリエーションとして、公害審査会に調停事件を係属させたまま、当事者から公調委の原因裁定の申立てをしてもらい、その原因裁定の結果を基に公害審査会で調停をまとめていいただくという方式についても情報提供したところです。調停事件において前提となる事実関係について争いがあり、ある程度高度な調査をしないと確定できないという場合、公調委に原因裁定を申請していただいて、この結果を基に、再び公害審査会で地元での話合いをしていただくという使い方です。これらは、公調委と公害審査会との間の事件処理の連携の在り方としては、いかがでしょうか。

(久志本会長)公調委に事件をつないだり、公害審査会の手続に原因裁定が利用できることは、それが円滑に運用できるのであれば、まさに公害審査会の制度のメリットとして対外的にも宣伝できるのではないかと思います。また、調停事件の事務引継ぎの制度的なハードルを下げるというのは、運用の妙だと思います。ただし、提案の運用をうまく回して行くに当たって、公害審査会の事務局では、どのような事件が公調委の申立てに適した事件であるか判断に迷うほか、当事者からは裁定を申請した場合、その後どう進んでいくのか、どれぐらい時間がかかるのかといった質問が聞かれますので、そのあたりをどのように対応するかという点で迷いがあるようです。

(永野委員長)この点は公害審査会の担当者と公調委の担当者との間で垣根低く情報交換と相談ができるように心がけていくことに尽きるのではないかと思います。公調委側としては、公害審査会から毎月新件の報告をいただいていますけれども、その際、この事件はもし調停が不調などになった場合にはそのまま放置するわけにはいかないので、仮に裁定申立てがあるとすれば受け付けようという目星を付け、担当を通して各公害審査会の事務局にも情報共有しています。そういった取組を続けることにより、相談がしやすい関係を作っていくことが重要ではないかと考えています。関連して、公害審査会で調停が不調に終わり、その後、公調委に申し立てられた事件がその後どのようになったか知りたいという御要望もあると聞いており、このような面での情報のフィードバックの在り方についても、考えていきたいと思っています。

対談の様子(永野委員長)

【公害審査会と市町村の公害苦情相談窓口との連携】

(永野委員長)公害審査会と市町村の公害苦情相談窓口との連携について、愛知県ではどのような状況でしょうか。

(久志本会長)愛知県では、市町村の公害苦情相談窓口の担当者を対象に、毎年、環境研修などの機会を使って、公害紛争処理制度について説明しています。調停制度などを案内するパンフレットとして「公害紛争処理制度の御案内」を作成して、ウェブサイトで一般にも公開していますし、市町村の窓口でも公害苦情の申立人に対する案内に使ってもらっています。実際に市町村から案内されて事務局に調停の相談に来る方も多いようです。

(永野委員長)やはり研修をして都道府県と市町村が意見交換する場を定期的に設けていると、事件の吸い上げも円滑に行きやすいのでしょうね。市町村の公害苦情相談の対応では、一律の対応が難しく悩まれることも多々あると思いますので、日頃から相談しやすい関係があるといいですね。愛知県は事件の吸い上げがうまくいっているということですが、そういったことがベースにあるのかもしれません。ただ、全国の市町村の公害苦情相談窓口の中からは、公害審査会に事件をつなごうにも敷居が高く、相談もしにくいとの声も聞かれます。

(久志本会長)そうですね、日頃から相談しやすい関係を築く必要があるということは、そのとおりだと思います。公害審査会で解決されるべき紛争がないから毎年申請ゼロが続くということは、本当にあり得るのだろうかと疑問に思います。申請がゼロのところでは、公害審査会の会長が問題意識を持てば、多分動き出しますよね。事務局の職員の方も、やはりそういったことに対してはきちんと動かれますから。私自身、本日、お話をさせていただき、連携を実のあるものにするために、公害審査会会長として市町村の苦情相談窓口とも意見交換の機会を設けて実情把握した方がいいかもしれないと思い始めたところです。

(永野委員長)公調委では公害苦情相談アドバイザーを自治体主催の研修会に派遣もしています。毎年、依頼のある自治体もあります。こうした有識者に講演をしてもらって、後半は市町村の処理事例の報告や抱える事案の処理に関する意見交換などを実施しているようです。愛知県でも研修会を実施される際に公害苦情相談アドバイザーや公調委職員の派遣の要望がありましたら、是非、御相談ください。

5.利用者の利便性の向上 特にITの活用

(久志本会長)課題への方策の2点目の当事者の利便性の向上に関しては、裁判においてもIT化が進められていますが、公調委においてITの活用はどのように進めているのでしょうか。公害審査会としても、世の中の動きに取り残されないよう、その方向性で舵を取らなきゃいけないという意識を持っており、公調委の取組に強い関心を持っています。

(永野委員長)公調委では、これまで当事者のアクセスの問題については、現地調査での当事者ヒアリングや地方における期日の開催によって対応してきましたが、昨今の情勢に鑑み、ITを積極的に活用しなければ、本来、手続負担の軽さを売りにする行政ADRとして利便性の面での裁判所に対する優位性を失うのではないかとの危機感を持っています。そこで、昨年からメールによる準備書面や証拠の提出のほか、運用によって調停期日と進行協議期日に当事者のウェブ参加、あるいは電話会議による参加を認めてきました。さらに、調停期日、進行協議期日のみならず審問期日への当事者のウェブ参加、調停期日に調停委員長以外の調停委員がウェブで参加することを可能とする規則改正を進めており、本年4月1日の施行予定です 。

(久志本会長)ほぼ民事裁判のIT化と同様の内容と思われますが、調停委員のウェブ参加は目新しい内容ですね。

(永野委員長)そうですね。調停委員のウェブ参加を実現することで、期日調整が容易になりますし、迅速な手続の進行を図ることができると考えています。これは、民事調停よりも先を行く改正だと思います。それから、裁判所の規則では、「音声による双方通信(電話会議)」と書いてあって、映像と音声ということを書かずにウェブ会議も読み込む形になっていますが、公調委の規則では、規則のわかりやすさと実際にも公害紛争の場合は図面を見ながら手続を進める場合が多いことから、映像及び音声(ウェブ会議)を原則にして、これが難しい場合には電話会議でも構わないという立て付けにしています。

これまで規則改正というものは、主に他の法律の改正に伴う整備としての形式的改正が多かったのですが、公害紛争処理法は、公調委における手続規則の整備について、紛争解決機関としての公調委の専門性に広く委ねている面があります。公調委の手続運用には、民事裁判とは違う公害紛争の処理、行政ADRとしての特色を活かした運用というものもあるわけですから、そういった趣旨に鑑みて、今後も、運用改善の成果を取り入れるなど、時代の要請に合わせて主体的に規則改正を行っていきたいと考えています。

(久志本会長)実際に手続にITを活用するとなると、いろいろと配慮すべきことが出てくると思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。例えば、調停だと非公開が原則ですよね。ウェブだとそのあたりをどう担保するのか。これは愛知県でITを進める点でも検討点として上がっているところですけれども、そのあたりについてはどうお考えでしょうか。

(永野委員長)規則改正をする前に1年近く試行的にウェブ及び電話会議で調停期日を実施するということを続けてきました。試行した結果、どの場所で手続に参加しているのか周囲の状況などを確認することによって、非公開性の部分は十分担保されると感じています。本格実施に当たっては、本人確認の方法なども細かな配慮事項を整理し準備しています。実際に期日を運用してみて、ウェブ会議を通じた説得と調整活動も実際にフェイス・トゥ・フェイスでやっているときと支障のない形で実施することができました。それを基に今回規則改正まで高めたということです。

より厳格な裁判所の手続でもそういう形で実施できているということですので、行政ADRにおいては、むしろウェブや電話会議というのは当事者の出頭の権利を拡張するという面があって、アクセスを容易にするという観点からも積極的に取り組んでいくべきじゃないかと思っています。全く支障は生じていません。

それと、もともとウェブ会議というのは遠方要件を前提としていましたが、現在ではテレワークなどの普及でウェブ会議というのはかなり日常化していますよね。実際にウェブ会議で支障がないということは一般の認識として定着していますし、そういう意味では遠方要件というよりも、むしろ当事者の都合、日程調整とか、そういったものも踏まえて、円滑な実施のためにウェブによる期日を活用していくという形で今回の改正を整えているところです。フェイス・トゥ・フェイスに代わる次善の策というよりも、むしろ円滑に期日を進めるためにも積極的に活用していこう、こういう発想でやっております。もちろん、期日の内容によっては当事者の出頭を求めて直接確認し説得することが必要な場合もあり、うまく使い分けていくことが必要であると思っています。

(久志本会長)例えば高齢者の方ですとか、ITリテラシーがないというか、環境整備が整ってないという場合には、何か配慮はあるのでしょうか。

(永野委員長)ウェブ会議が相当ではないということになりますので、そういう方に対しては通常どおりの期日で行うということになると思います。一方当事者だけ、現場に来るということも、あり得ます。

(久志本会長)そうすると、片方だけ直接フェイス・トゥ・フェイスでやって、何か不信感みたいなのは出ませんか。

(永野委員長)それは出ていませんね。そこは運用として片方だけつないでおいて、今現場に来ている人は別室で待ってもらっていますからねということをお知らせした上でウェブ側とやり取りするなど、進行上の配慮により、対応可能と思います。

(久志本会長)大変勉強になりました。公調委の取組を参考にして愛知県もIT化を検討してみたいと思います。

(永野委員長)ウェブに抵抗感のある方もいると思いますが、結構やれますよ。以前、電話で調停の説得をしたことがありましたが、成立までできました。ウェブ会議だとより円滑ですし、ウェブで実際やれないことはないと思います。最後の大詰めの調整はフェイス・トゥ・フェイスがいい場合もあるかもしれませんが、それ以外はウェブで十分ですね。事務局でやる期日間の準備やヒアリングなどは事務の合理化の観点からもウェブが活用されるべきと思います。公害審査会によっては、公調委よりもさらに進んだODR(調停委員も当事者も全員がネットワークを使うバーチャル期日)を実施されているところもあると伺っており、まだまだ活用の余地があるのではないかと考えています。

6.利用者への制度の周知

(久志本会長)それでは、課題への方策の4点目、利用者への制度の周知については、公調委はどのような取組をされているのでしょうか。

(永野委員長)一般向けの周知としては公調委ウェブサイト、リーフレットの配布、機関誌「ちょうせい」などを通して行っていますが、困った時のウェブでの検索を含めて、市町村の公害苦情相談窓口や公調委の申請相談ダイヤルに一定数はたどり着いているのではないかと感じています。

また、法曹関係者向けの周知として、裁判所と日弁連に制度の周知文書を毎年送付しています。依頼をいただければ、裁判官出身の審査官を講師として派遣して、弁護士会や裁判所の勉強会で制度説明を行っています。また、ロースクールのインターンシップの受入れなども行っているところですが、法曹関係者間での認知を高めるのに難しさも感じています。

新たに判例雑誌への裁定書の掲載や選択型実務修習の実施なども始めたところですが、前者はある程度即効性を、後者は年に3、4名ですけれども、長い目で見て公調委になじみのある弁護士が各地の弁護士会に増えていくことを期待しています。ほかにも良い方法があればアドバイスいただきたいと思いますが、いずれにしてもこうした取組を地道に続けていくことで、少しずつ認知度が高まっていけば良いと思っています。

弁護士会への周知というのが非常に問題になってくるわけですけれども、公害審査会の会長には弁護士会の弁護士の方々がなられることが多いですね。何か県の弁護士会との関係で公害審査会についてもっと知ってもらうような効果的な周知の仕方というのはないのでしょうか。

(久志本会長)そうですね、私も恥ずかしながら公害審査会の委員となって、初めて公害紛争処理制度を知った次第であり、多くの弁護士は制度を知らないと思います。妙案はありませんが、若手弁護士への研修を地道に続けていくしかないとは思います。もっとも、やり方については工夫の余地があるかもしれません。シンポジウムみたいな形もいいかもしれません。弁護士会の組織の大きいところでは、環境委員会などしっかりしていると思います。そこと共同で、制度だけのアピールの機会だと、資料を見れば分かるという方も多いので。時間を取って、足を運んで参加してもらうには、騒音紛争など特定のテーマを取り上げるなどして、コラボの企画を考えられるといいかもしれません。ただ、どこの弁護士会でもできるというわけではなく、一定規模以上、例えば東京、大阪、愛知、福岡、神奈川をはじめその他のいわゆる中規模会といわれる規模の弁護士会であれば何かできるかもしれません。また、公調委と公害審査会との役割分担など制度全体について講演するとなると、公調委と公害審査会との共催という形をとる方が、弁護士会に対するアピールもできるのではないかと思います。制度の周知、それから特に公害審査会の利用促進というものを考えると、公調委だけではなく公害審査会の役割や特性についてもっと知ってもらうことが必要と考えます。

(永野委員長)弁護士に対する働きかけという面では、工夫の余地がありそうですね。予定の時間が超過してしまいました。本日は長時間、ありがとうございました。最後にコメントいただけますか。

(久志本会長)本日は、対談という貴重な機会を設けていただき、ありがとうございました。大変勉強になりました。全体構想に向けた今後の公調委の取組や活動に期待をさせていただくとともに、私自身も公害審査会が担う役割をしっかりと意識して、公調委の先進的な取組を参考にさせていただき、愛知県公害審査会の活動に取り組んでいきたいと思います。

(永野委員長)繰り返しになりますが、全体構想は一朝一夕に実現できるものではなく、試行錯誤しながら継続的に取組を続けていく必要があると思います。しかし、制度を運用する側が動かないと、利用者の側としては何もできませんので、制度を担う我々は、より良い運用を目指して改善・改革を続ける責務を国民に対して負っているものと思います。公調委としては、公害審査会、市町村の公害苦情相談窓口と問題意識を共有しながら、連携して、少しでも前進できればと考えています。本日はありがとうございました。

以上

【公害審査会から公害等調整委員会への要望、提案】

・例えば愛知県でいえば東海・北陸ブロックなどブロック単位での公害審査会会長の協議会をコーディネイトいただくなど、公害審査会同士の横の連携の場を増やしてほしい。

・公害審査会で調停が不調に終わり、その後、公調委に申し立てられた事件がその後どのようになったか知りたい。

・公調委と公害審査会との役割分担など制度全体について講演するとなると、公調委と公害審査会との共催という形をとる方が、弁護士会に対するアピールもできるのではないか。