本稿は、令和6年度「第55回公害紛争処理関係ブロック会議・第49回公害苦情相談員等ブロック会議」において公害等調整員会事務局の仲村次長(開催当時)が行った「公害紛争処理制度の全体構想について」の説明に、加筆修正等を行ったものです。

〇 公害紛争処理制度の全体構想について

公害等調整委員会では、令和6年に、「公害紛争処理制度の全体構想」を取りまとめました。

最も大まかに説明すれば、この全体構想は、市区町村、都道府県、国の公害担当部局がそれぞれの役割を十分に発揮して、解決されるべき公害紛争が漏れずに処理されることを目指す姿として掲げ、この目指す姿を実現するための取組を示したものといえます。

〇 公害紛争処理制度が目指す姿・ビジョンについて

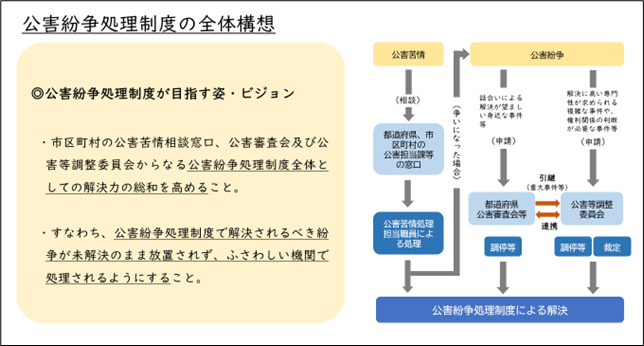

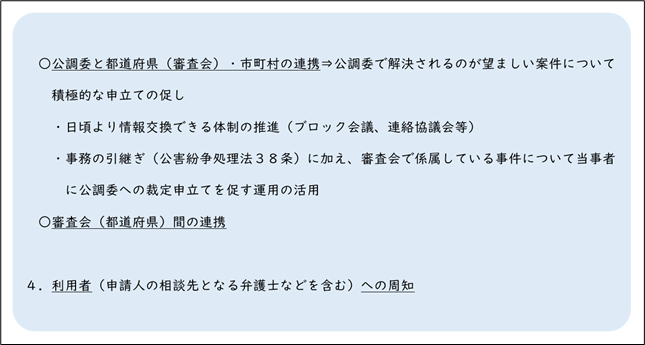

まずは、スライド1ですが、公害紛争処理制度が目指す姿・ビジョンについて説明します。

北海道・東北ブロック 合同会議の様子(於 岩手県盛岡市)

スライド1

一つ目の点ですが、「市区町村の公害苦情相談窓口、都道府県の公害審査会等及び国の公害等調整委員会からなる公害紛争処理制度全体としての解決力の総和を高めること」です。

これを具体的に説明しますと、二つ目の点となりますが、「公害紛争処理制度で解決されるべき紛争が未解決のまま放置されず、ふさわしい機関で処理されるようにすること」言い換えると、解決されるべき紛争について、ふさわしい機関に申立てが行きつくようにすることです。

スライド1の右側の図でより具体的に説明します。典型7公害(「大気汚染」「水質汚濁」「土壌汚染」「騒音」「振動」「地盤沈下」「悪臭」)のうち、市区町村等の公害苦情相談窓口に相談していましたが解決が見込めないとき、解決すべき紛争については、都道府県の公害審査会等に調停等の申請が行きつくようにつなぎ、そこで対応するということです。都道府県の公害審査会等で審議を行いましたが調停が成立しなかった、しなかったけれども地域社会に一定の広がりのある紛争等の場合については、国の公害等調整委員会(以下「公調委」といいます。)に裁定等の申請が行きつくようにつないでいくということです。また、市区町村等の公害苦情相談窓口では解決できなくて、高い専門性が求められる複雑な事件等については、国の公調委につないでいくということです。

このようなことにより、解決すべき紛争が未解決のまま放置されることがないようにしていくのが、公害苦情相談窓口(市区町村等)、公害審査会等(都道府県)及び公調委(国)からなる公害紛争処理制度全体の目指す姿です。

〇 現状と課題

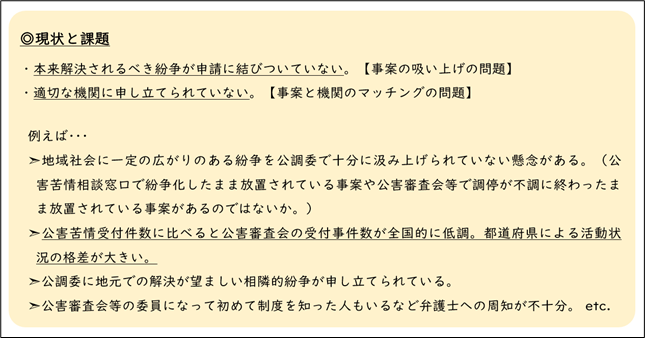

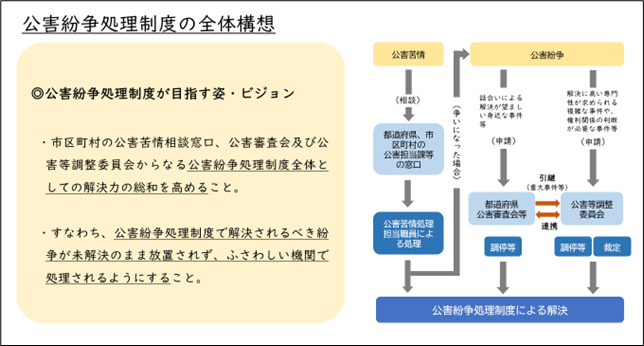

この目指す姿に対して、公害紛争処理制度の現状と課題はどうかというのが

スライド2となります。

スライド2

一つ目の点ですが、「本来解決されるべき紛争が申請に結び付いていない」ことがあげられます。

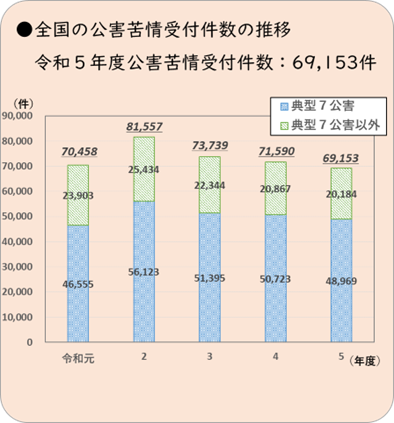

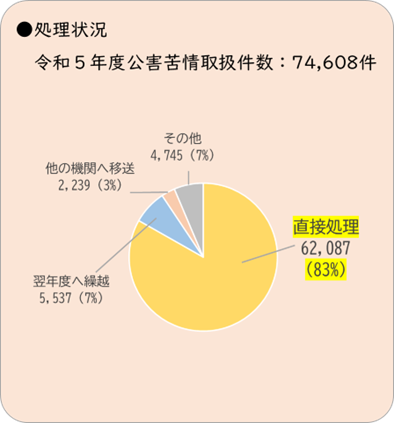

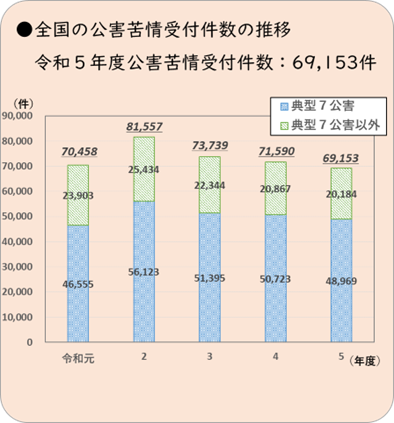

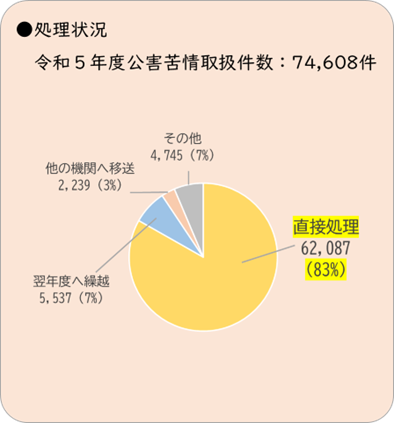

「令和5年度公害苦情調査結果」(

※1)によりますと典型7公害の苦情受付件数は約4.9万件あります。この処理状況を見てみますと8割強は直接処理されています。残りの2割弱の内訳は、翌年度へ繰越、他の機関(警察、国の行政機関等です。都道府県の公害審査会等は含まれません。)へ移送、その他です。この2割弱に分類された公害苦情の中に、本来は、公害審査会等(都道府県)や公調委(国)において解決されるべきものが埋もれていないだろうかと懸念しています。

※1 「令和5年度公害苦情調査結果報告書」より作成

ここまで、公害苦情受付という市区町村の側から状況を見てきましたが、今度は都道府県の側から状況を見てみます。

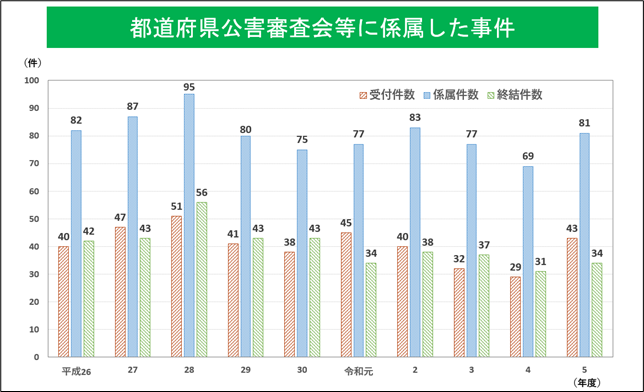

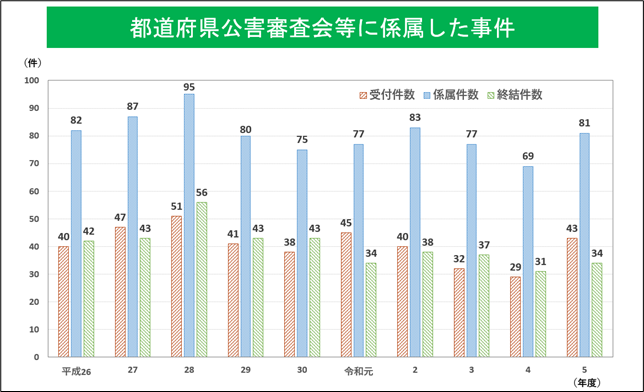

※2「都道府県公害審査会等に係属した事件」

「都道府県公害審査会等に係属した事件」(

※2)についての推移です。それぞれの年度の一番左側の棒グラフが受付件数です。各年度を通じて30件から40件超ぐらいの受付件数です。

公害苦情受付4.9万件のうち直接処理されていないのが2割弱に対し、都道府県の公害審査会等の年間の受付件数が30件から40件超くらいと全国的に見た場合、低調です。

これを深堀して

スライド2(本誌4ページ)の矢印?の二番目を見てください。「都道府県による活動状況の格差が大きい」とあります。

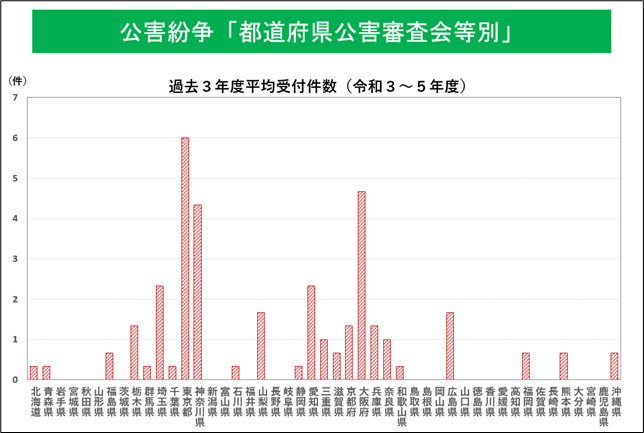

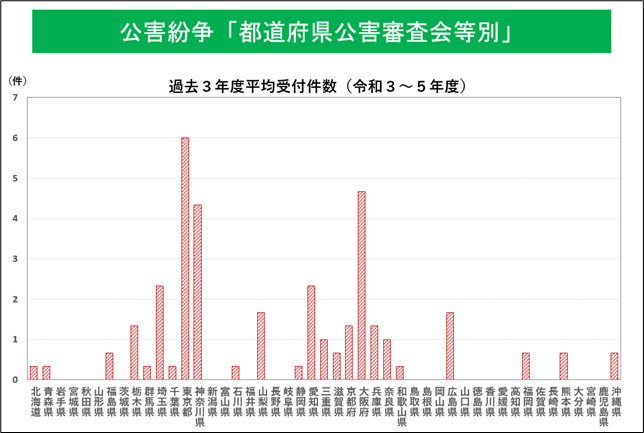

過去3年度間(令和3年度〜5年度)の都道府県の公害審査会等の受付件数を見てみましょう(公害紛争「都道府県公害審査会等別」(

※3))。3年間受付件数がない県もあります。担当の方に詳しく聞いてみますと、令和になってから受付件数がないなど、受付件数のない状態がしばらく続いている県もあります。このような県は、解決すべき紛争が市町村から十分に汲み上げられているだろうかという懸念や、いざ調停の申請がされた場合に審議が行えるように審議のノウハウ等が継承されているのだろうかという懸念もあります。

さらに、

スライド2の矢印?の一番目ですが、「地域社会に一定の広がりのある紛争を公調委で十分に汲み上げられていない懸念」もあります。

地域社会に一定の広がりのある紛争であるにも関わらず、公調委に申請がなされずに公害苦情相談窓口で放置されている事案があるのではないか、都道府県の公害審査会等に調停が申請されたけれども、調停が不調に終わったままの事案(令和5年度に公害審査会等で終結した事件(34件)のうち、打切り19件、取下げ7件)があるのではないかとも懸念しています。

※3 公害紛争「都道府県公害審査会等別」

ここまでは、ふさわしい機関に紛争が行きつかずに埋もれているのではないかの観点からの説明でした。次に、

スライド2(本誌4ページ)の二つ目の点ですが、「適切な機関に申し立てられていない」ことが現状と課題としてあげられます。

矢印?の三番目ですが、公調委に地元での解決が望ましい相隣的紛争が申し立てられている現状があります。

公害紛争の解決方策として、調停、あっせん、裁定等が設けられていますが、このうち裁定は公調委のみ実施できます。

最近、公調委に近隣からの騒音や振動等の案件が、裁定で申請されることが多くなっています。これらの騒音や振動等の案件は、申請人にとって、どちらかというと金銭的に補償を求めるよりは被害を縮小するということを望んでいるのではないか、そうであれば、申請人及び被申請人の主張を踏まえ調整を行っていく都道府県の公害審査会等の調停等で解決を図るのが、より申請人、被申請人等の要望にも対応できるのではとも考えられます。

さらに、

スライド2の最後の矢印?のところですが、公害審査会等の委員に弁護士がなることもあります。委員になって初めて公害紛争処理制度を知った人もいるなど、弁護士への周知が不十分ということも課題としてあります。

〇 課題への方策

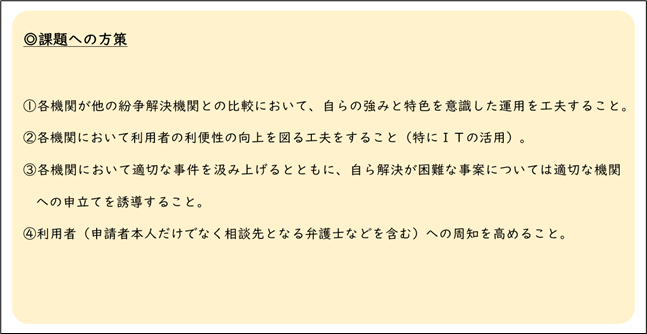

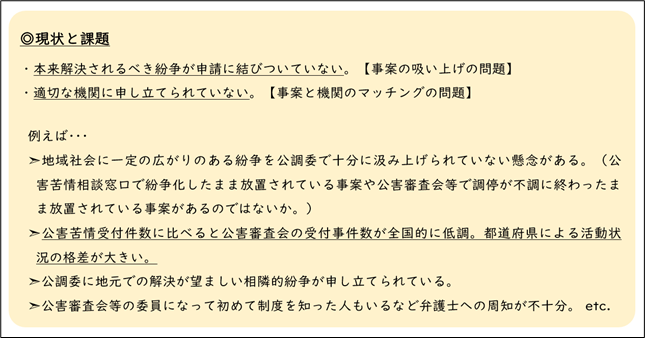

スライド3ですが、

スライド2(本誌4ページ)の現状や課題から

スライド1(本誌3ページ)の目指す姿につなげていくために、どのような方策が必要なのかの説明です。

スライド3

具体的にいいますと、

スライド3の(1)については、公害紛争を処理する機関として頭に浮かぶものはいろいろあると思います。裁判所に調停を申請すること、警察に相談すること、市区町村の公害苦情窓口に相談すること、都道府県の公害審査会等に調停を申請すること、国の公調委に裁定等を申立てること等いろいろ思い浮かびます。

このような機関と方法の中で、自らの機関が他の機関と比べて利用者に選ばれる機関になっていただきたい。そのためには、その機関の持っている強みや特色を意識した運用をしてくださいということです。

次に

スライド3の(2)ですが、「各機関において利用者の利便性の向上を図る工夫をすること」、公害紛争処理制度を利用しようとする方が利用しやすい環境を整備することです。特に、ITの活用、ウェブ会議の活用について検討してくださいというのが2番目です。

スライド3の(3)ですが、公害苦情相談窓口、都道府県の公害審査会等、公調委の各機関の窓口に利用者から相談があった場合に、各機関において適切な事件を汲み上げるとともに、自ら解決が困難な事案については適切な機関への申立てを促していくことです。市区町村の公害苦情相談窓口では対応できないな、しかし、都道府県の公害審査会等の調停だとうまく解決できるのではとい解決すべき案件については、公害審査会等に申請する方策もあるということを相談者にお知らせする。あるいは、公害審査会等でも、市区町村から相談を受けた場合には、これについては調停はどうですかと誘導していく。公調委でも同じような対応を行っていくことです。

スライド3の(4)ですが、申請人本人だけではなく相談先となる弁護士などを含む利用者に公害紛争処理制度の周知を高めるということです。

課題への方策を(1)〜(4)と4つ掲げていますが、まずは自らの組織の中の見直しが(1)、直接制度を利用する者との関係での見直しが(2)、公害紛争処理制度を担う類似の機関との関係での見直しが(3)、潜在的な利用者との関係での見直しが(4)というように、より自らとの関係が近いところから遠いところへの見直しと整理しています。

各方策の公調委における具体的な取組は

スライド4・5、都道府県の公害審査会等に期待される取組については

スライド6〜9においてそれぞれ掲げておりますので、これから御説明いたします。

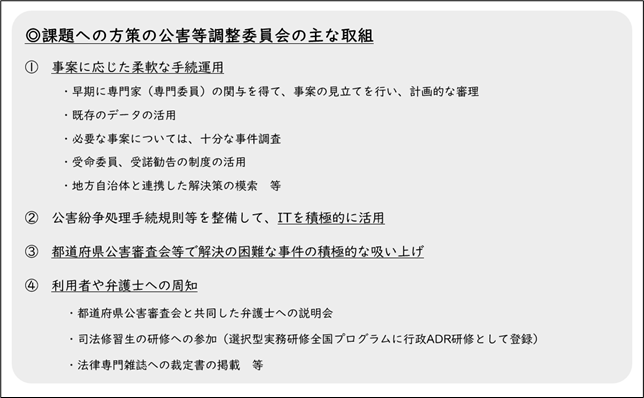

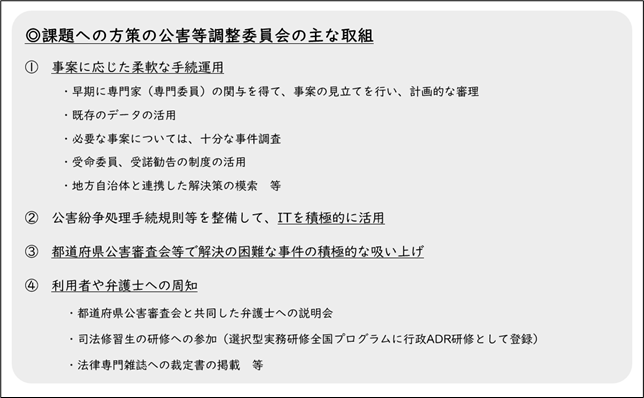

〇 課題への方策の公害等調整委員会の主な取組

スライド4ですが、それでは、課題への方策について国の公調委ではどのように取り組んでいるのかについて説明します。

スライド4

(1)ですが、公調委では、全てについて同じように定型的な審理を行うのではなく、事案に応じた柔軟な手続運用を行っています。

公調委や公害審査会等の強みとの一つとしては、裁判所に比べて公害紛争を解決するための専門家がいることが挙げられます。一方、現在では大規模な公害というよりは、都市型や生活環境型という比較的規模の小さい事件が増えてきています。

そういった中で、(1)の一番目の点になりますが、早期に専門家(専門委員)の関与を得て事案の見立てを行い計画的な審理を行っています。例えば二番目の点にありますが、新たに測定を行わなくとも、例えば、市町村の苦情相談の段階で測定しているものがある場合などは、既存のデータを活用することもあります。三番目の点ですが、必要な事案については、委託調査等を行い十分な事件調査を行います。

4番目の点ですが、受命委員というのが公害紛争処理法にあり(23条の5)、調停委員会で手続の一部を調停委員に行わせることができます。期日を開催したいが調停委員全員の日程の調整が難しいときなどに、速やかな審理の進行の観点から、一定の手続きについて、この制度を活用することもあります。なお、この制度は、都道府県の公害審査会等でも活用できます。

次の(2)について、公害紛争処理手続規則等を整備してITを積極的に活用しています。期日に調停委員長以外の調停委員や当事者がウェブ参加できるようにしています。

(3)は都道府県の公害審査会等で解決の困難な事件の積極的な吸い上げです。これは、後ほど「公害審査会へ期待される取組」

スライド8(本誌13ページ)の3で説明します。

(4)は、利用者や弁護士への周知です。都道府県公害審査会と共同した弁護士への説明会を行っています。令和6年9月には静岡県の弁護士会等に、11月には福岡県の弁護士会等に説明を行いました。

以上、公調委の取組を4点説明しました。公調委の取組ですが、都道府県の公害審査会等でも取り入れることができる取組があると思います。特に(1)や(2)は、現在、調停等の係属案件が多くあり、これ以上増えてくると、委員の日程の確保や事務局の人員の制約などにより、運営が難しくなる都道府県の公害審査会等には、参考になると考えます。

九州・沖縄ブロック 合同会議の様子(於 鹿児島県鹿児島市)

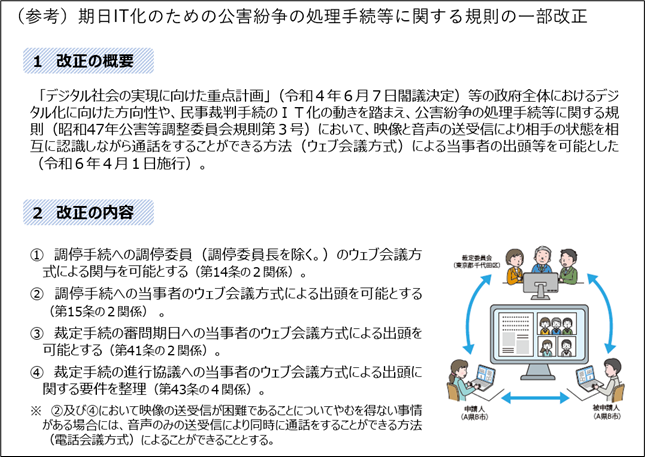

〇 (参考)期日IT化のための公害紛争の処理手続等に関する規則の一部改正

公調委の取組の「(2)ITを積極的に活用」の補足ですが、令和5年1月から運用面で期日へのウェブ参加を行ってきましたが、規則改正を行い、令和6年4月1日から施行しました。これがスライド5です。

スライド5

ところで、令和6年6月に公調委で開催した公害紛争処理連絡協議会の際に、都道府県の皆さまからウェブ会議における無断録音や録画データのインターネット掲載の問題について懸念が示されました。公調委では、令和6年11月に無断録音・録画データのインターネット掲載に関する防止策、対応策を取りまとめました。公調委の委員が令和6年11月発行の「ちょうせい」<

参考2>に、その内容等を寄稿しておりますので、ご関心のある方はご覧になっていただければと思います。

さらに、令和7年3月には、ウェブ会議に対応した「都道府県公害紛争処理マニュアル」の改正や「無断録音録画データのインターネット掲載等に関する防止策及び対応策 (都道府県公害審査会等向け・調停手続関係)」のとりまとめも行い、各都道府県に通知しました。

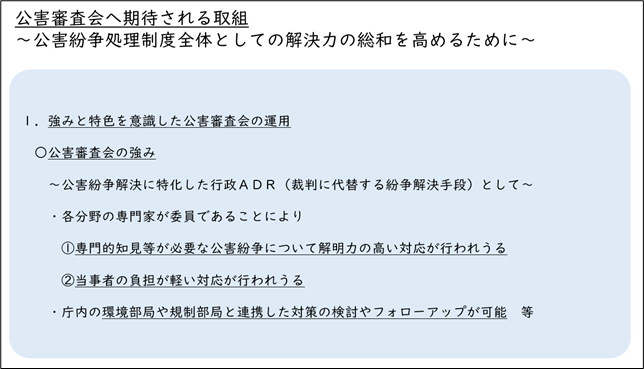

〇 公害審査会へ期待される取組

スライド6からは都道府県の公害審査会等へ期待される取組について説明します。公害審査会等の皆さまに検討いただきたい対応をまとめたものです。

スライド6

1つ目、強みと特色を意識した公害審査会等の運用を行っていただきたいということです。

公害審査会等の強みですが、まずは各分野の専門家が委員ですので、(1)専門的知見等が必要な公害紛争について、解明力の高い対応が行われます。また、(2)当事者の負担が軽い対応が行われます。裁判では、主張する当事者がその証拠について提出しますが、例えば、市町村が測定したデータがあれば、公害審査会等がそのデータについて提出を求めることが可能であるように、当事者にとって負担が軽い対応を行うことが可能です。公害審査会等の皆さまにおかれては、このようなことを念頭に、調停等の相談に来た方に対応等していただければと思います。

また、公害審査会等は都道府県庁内にありますので、庁内の環境部局(課)と規制部局(課)とで連携した対策の検討やフォローアップが可能です。連携という点では、公害審査会担当課と規制担当課が異なる場合でも、規制担当課が紛争となりうべき案件を把握した場合には、公害審査会担当課とよく連携を図りながら、解決すべき紛争については公害審査会等に申請が円滑になされるように、日頃からの情報交換等の対応をお願いしたいと思います。

スライド7

次の

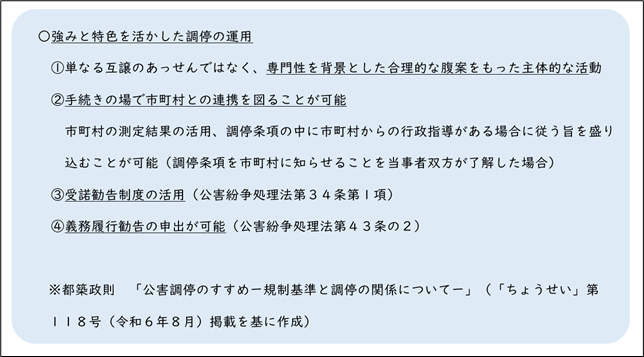

スライド7ですが、都道府県の公害審査会等では主に調停が行われますが、この調停についての説明です。

公害紛争処理連絡協議会において、都道府県の皆さまから、相談者等に調停を促すことについてやや消極的な意見が出されました。しかし、調停は皆さんが考えている以上の強みがあるとことを説明します。

調停は「(1)単なる互譲のあっせんではなく、専門性を背景とした合理的な腹案を持った主体的な活動」とあります。調停というと、ゼロか百か、すなわち申請人が完全に譲歩しなければならない、または、被申請人が完全に譲歩しなければならない等の話も聞いたことがあります。調停委員会は専門家がメンバーですので、このようなことではなく、例えば測定したデータがあればデータを踏まえ、また、根拠となる基準があるのであればそれを踏まえ、合理的な腹案を持ちながら申請人と被申請人の間でどの辺で合意が図られるのか考えて調整していただければと思います。

より具体的に説明します。「規制基準を超えていないので、調停の成立は難しい。」という話を聞いたことがあります。規制基準が超えていない場合でも、現状を確認して、それを引き続き遵守しますということを双方で合意する、そのようなことで、申請人や被申請人が納得していただける場合もあるのではと考えます。また、申請人がハードの対策を求めたとしても、例えば、運用時間の短縮などソフトの面で対応できる場合があるのではと考えます。このようなことも念頭におきつつ、合理的な腹案を持ちながら、粘り強く調整を進めていただけることを期待しています。

(2)ですが、調停は手続の場で市町村との連携を図ることが可能です。市町村で測定した結果がある場合はその活用もできます。

(3)、(4)は法律上設けられている制度についてです。(3)受諾勧告制度ですが、腹案を持って調整を進め、合意できそうな段階までいきましたが、なかなか合意できないときに、最後の一押しとして(3)受諾勧告制度というのを活用していくことも考えられます。また、調停成立後に調停条項が遵守されていない場合には、(4)義務履行勧告の申出が可能でもあります。

この

スライド7(本誌12ページ)の「強みと特色を活かした調停の運用」は、公調委の委員が「ちょうせい」に寄稿した内容を基に作成しておりますので、詳しくはそちらをご覧なっていただければと思います。

スライド6(本誌11ページ)、

スライド7の1で説明したことを念頭におきながら、都道府県の公害県審査会等の運用等を考えていただけないでしょうかというのが1つ目の話です。

これは、都道府県の公害審査会等の話ではありますが、市区町村の公害苦情相談窓口の皆さまから見た場合、このような取組を公害審査会等で行うと、市区町村としても、相談者に対し、解決すべき案件について、公害審査会等への申請を促しやすくなる、それによって公害紛争処理制度全体として解決力の総和も高まると考えます。

スライド8

次の

スライド8で、期待される取組の二つ目となりますが、ウェブ会議方式の積極的な導入・活用をお願いしたいということです。

3つ目、解決されるべき紛争がふさわしい機関で処理されるため、都道府県(公害審査会等)と市町村、公調委と都道府県(公害審査会等)・市町村との一層の連携の促進をお願いしたいということです。

一番目の〇ですが、まずは、都道府県と市町村の連携です。一つ目の点にありますように、「日頃より情報交換できる体制の推進」をお願いします。情報交換の中で、市町村から、「現在、こんな案件が苦情相談されているんだけれども、なかなか対応で困っている」のような話があり、これに対し、都道府県から、「それについて、公害審査会へ調停を申請したらいかがでしょうか」というようなやり取りができるのが望ましいと思います。そのような取組を通じて、公害審査会等で処理されるのが望ましい案件のくみ上げを行っていただければと思います。

体制といっても難しく考えないで、二つ目の点ですが、都道府県で公害紛争処理制度等(公害審査会等で行われる調停等の制度)に関する研修等を市町村の担当者に実施して、研修の中で意見交換等を行う取組から始めるのは、効果的かと考えます。皆さまの都道府県で市町村に対し、すでに騒音等又は環境全般に関する研修を行っている場合には、そこに、公害審査会や調停についての説明と意見交換を盛り込むことも一つの方策かと思います。担当の職員も人事異動がありますので、研修は隔年ではなく、毎年度、実施することが大事と考えます。

研修への公害苦情相談アドバイザーや公調委の職員の派遣のご要望があれば、御相談いただければと思います。

スライド9

スライド9

スライド9ですが、公調委と都道府県(公害審査会等)や市区町村との連携です。この取組により、公調委で処理されるのが望ましい案件について、相談者に公調委に申し立てることを促しいていただくことを期待しています。

公調委としても、まずは、日頃より情報交換できる体制を推進しています。このため、ブロック会議、公害紛争処理連絡協議会等では意見交換の時間を設け、都道府県等の皆さまと情報交換を行っています。皆さまにおかれても、積極的な意見交換をお願いできればと思います。

次に、審議している案件に関しての連携です。公害紛争処理法に規定する事務の引継ぎに加え、都道府県の公害審査会等に継続している事件について、当事者に公調委への裁定申立てを促す運用の活用等も検討いただければと思います。

都道府県の皆さまには、公害審査会等に申請等がなされた場合に、公調委への報告等をお願いしております。公調委では、報告をいただいた事件について、調停が不調に終わった場合でも、全国的な影響等を考えると、公調委として対応していく必要があるものについては、都道府県にお知らせしています。公害審査会等に調停の申請等が行われた場合には、速やかに報告いただければと思います。

最後の4つ目ですが、申請の相談先となる弁護士を含めた利用者への周知についてもお願いします。

〇 終わりに

以上、全体構想についての説明を行ってきました。

公調委としても、全体構想で掲げる目指すべき姿に近づくため、これまでもいろいろ取組を行っていますし、引き続き行っていきます。

都道府県の公害審査会等の皆さま、市区町村の公害苦情窓口の皆さまにも、紛争処理制度全体としての解決力を高めていくため、全体構想に掲げた内容等に取組んでいただくことを期待しています。

公調委としては、引き続き、皆さまとの意見交換を進めるとともに、皆さまの取組を支援していきます。お尋ね等ありましたら、お知らせください。

※4「第55回公害紛争処理関係ブロック会議・第49回公害苦情相談員等ブロック会議」について

会議の開催概要を本誌16ページ「第55回公害紛争処理関係ブロック会議 第49回公害苦情相談員等ブロック会議」にて、ご紹介しています。

本稿の説明内容で触れていた機関誌「ちょうせい」については、以下をご参照ください。

<参考1>

機関誌「ちょうせい」第118号(令和6年8月)

「寄稿 公害調停のすすめ −規制基準と調停の関係について−」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000965907.pdf

<参考2>

機関誌「ちょうせい」第119号(令和6年11月)

「寄稿 公害調停IT化のすすめ −調停手続へのウェブ会議導入に向けて−」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000978731.pdf