総務省は、「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」をスローガンに、SNS等における誹謗中傷対策に取り組んでいます。

https://no-heart-no-sns.smaj.or.jp/![]()

総務省は、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構、一般社団法人セーファーインターネット協会及び法務省と共同して、SNS上のやり取りで悩む方に役立てていただくための特設サイトを開設しています。

「SNSの誹謗中傷 あなたが奪うもの、失うもの 〜#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)〜」

SNSの誹謗中傷に関する動画及び記事「SNSの誹謗中傷 あなたが奪うもの、失うもの〜#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)〜」を公表しています。

音声広報CD「明日への声」、点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」にて、 SNS等の誹謗中傷について紹介しています。

トラックNO.4「SNSの誹謗中傷 あなたが奪うもの、失うもの #NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)」

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/cd/index.html![]()

「SNSの誹謗中傷 あなたが奪うもの、失うもの 〜#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)〜」

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/katsuji/index.html![]()

○ハートきゅん

愛と平和に満ちた安心・安全なSNSライフの伝道師。

おしゃれ好きで、自身はSNSでよくお気に入りのハットを紹介している。

ハッと驚くと八頭身に変身する特異体質の持ち主。

好きな食べ物はハトムギ。

口癖は「ご法度(ハット)!」「SNSはハートですよ!」

○ハートきゅん使用申請

総務省に使用の申請を行い、承認を受けることで、ハートきゅんを活用することができます。

○申請方法

下記の使用規程をご確認いただき、必要事項を明記の上、メールにて総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課まで使用申請に関するご連絡をお願いいたします。申請のご連絡が担当に届いてから3営業日ほどでキャラクター素材を電子媒体にてお送りいたします。

#NoHeartNoSNSオリジナルキャラクターの使用基準及び外部使用に関する規程![]()

別紙![]()

・申請先メールアドレス

idpa-joteki_atmark_ml.soumu.go.jp

※「_atmark_」を「@」に置きかえて送信してください。

(連絡先)

総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室

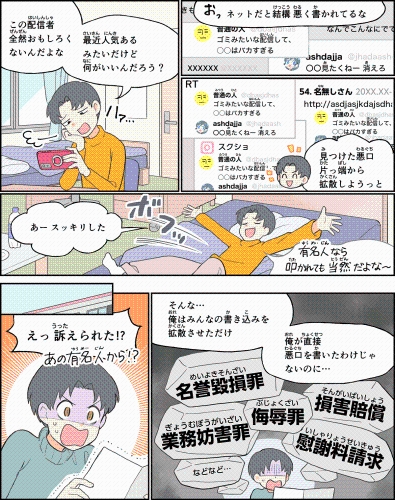

総務省は、子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用等に資するため、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」について、インターネット上の誹謗中傷に係る事例を盛り込んだ「インターネットトラブル事例集(2024年版)」を作成・公表しています。

(以下、「インターネットトラブル事例集(2024年版)」より抜粋。)

20 有名人の悪口を投稿する人はいるけれど・・・

考えてみよう!

併せて見たい事例動画

SNSの誹謗中傷 〜あなたが奪うもの・失うもの〜 ![]()

イラ立ちを覚えたり、その人を許せない気持ちが高ぶって、過激な投稿で個人攻撃をする人がいます。再投稿※も含めこうした行為をしないために注意したいことは?

※再投稿:共感したり気に入ったりした情報をそのまま投稿して他者に広める行為。サービスにより「リツイート」「リグラム」「リポスト」などと称される。

SNS上で、悪意を感じる投稿を見かけることがあります。中には「正義感からやったこと」と主張する人もいるようですが、“立場”や“事実かどうか”を問わず、人格を否定または攻撃するような投稿は正義ではありません。

近年、動画投稿者・配信者やインフルエンサー、事件・事故の関係者ほか、『有名な人』と感じる範囲が広がると共に、主体的に投稿する人以外の“安易に再投稿・拡散する人”も増えています。たくさんの悪口が集まれば、集団攻撃となり人を酷く傷つけます。たとえ相手がどんな人であっても、単に再投稿しただけであっても、民事上・刑事上(損害賠償請求、名誉毀損罪や侮辱罪による懲役刑や罰金刑など)の責任を問われる可能性があります。このことを肝に銘じて、法律や利用規約などのルールやモラルを意識した、正しい利用を心がけましょう。

誹謗中傷は、再投稿者でも“広めることに加担した”とみなされます。投稿・再投稿する前に必ず「自分が言われたらどう思うか」を考えて!

SNS上で言い争ってしまうと、さらに悪化してしまう可能性もあります。

設定を見直す、信頼できる人・窓口に相談する等、冷静に対処しましょう!

炎上投稿に直接参加するのは、ごく限られた一部の人に過ぎないという研究結果(令和元年版情報通信白書)があることから、「誹謗中傷は多数意見ではない」「世の中の人全てが攻撃しているわけではない」と考えて身近な人に相談してみましょう。もしも、保護者・先生・友人には相談しづらいと思ったら、専門の窓口を積極的に利用してください。

攻撃しているのはごく一部だとわかっていても人は傷つきます。まずは

できることからやってみましょう

とりあえず“見えなくする"設定に

よく使われるSNSには、やり取りをコントロールする機能が備わっています。相手に知られずに投稿を非表示にする機能(ミュート)をうまく活用しましょう。つながり自体を断つ機能(ブロック)もありますから、深く傷つく前に「見えなくする」ことをお勧めします。

また、返信やコンタクトができる相手を制限できる機能もあります。それぞれ、名称や操作方法等はサービスやアプリによって異なります。

調べて確認しながら使ってみてください。

削除依頼の流れ

ミュートやブロック、削除依頼だけでは解決しない場合、匿名の発信者を特定して、損害賠償請求などを行うことも可能です。発信者開示請求を行いたい場合は、弁護士にご相談ください。

困ったら、傷ついて辛かったら、

1人で悩まず相談を!

電話、メール、各種SNS、Webチャット等を使って、誰にも知られずに相談することができる公的窓口はいろいろあります。1人で抱え込まず、相談してみましょう。

インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあわれた場合における相談窓口の案内図です。ご自身の希望に添った相談窓口にお問い合わせください。

違法・有害情報相談センターは、誹謗中傷を含む様々なインターネット上の違法・有害情報に関する相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口です。(総務省支援事業)

当センターでは、サイト管理者等への削除依頼の方法等に関する相談を受け付けていますので、削除依頼の方法が分からない場合には、当センターへご相談ください。

(https://www.ihaho.jp/![]() Webフォームからの相談のみ受け付けております。)

Webフォームからの相談のみ受け付けております。)