藤村 裕一(ふじむら ゆういち)

(鳴門教育大学遠隔教育プログラム推進室長

大学院学校教育研究科准教授)

電子黒板、デジタル教科書、実物

投影機が整備された足代小の教室

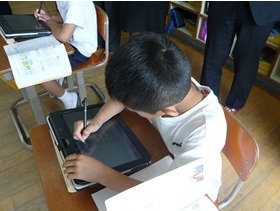

1人1台配布された

タブレット端末を活用して学ぶ子ども

表1 四国の小学校における県別ICT整備状況

(「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」文部科学省平成25年3月1日現在)

| 都道府県別 | 学校数 | 教育用 コンピュータ 総台数 |

教育用 コンピュータ 1台当たりの 児童生徒数 |

一学校あたりの 電子黒板の 整備台数 |

電子黒板の ある 学校の割合 |

|---|---|---|---|---|---|

| (小学校) | 校 | 台 | 人/台 | 台/校 | % |

| 徳島県 | 190 | 8,164 | 4.7 | 3.2 | 88.9% |

| 香川県 | 176 | 9,315 | 5.8 | 1.9 | 88.1% |

| 愛媛県 | 322 | 11,580 | 6.4 | 1.7 | 94.7% |

| 高知県 | 208 | 5,604 | 6.5 | 1.4 | 76.0% |

| 合計 | 20,791 | 890,349 | 7.5 | 2.2 | 81.2% |

| 都道府県別 | 普通教室の LAN 整備率 |

インターネット 接続率 (光ファイバ回線) |

インターネット 接続率 (30Mbps以上 回線) |

教員の校務用 コンピュータ 整備率 |

|---|---|---|---|---|

| (小学校) | % | % | % | % |

| 徳島県 | 97.0% | 70.0% | 67.9% | 91.1% |

| 香川県 | 95.2% | 77.3% | 63.6% | 107.2% |

| 愛媛県 | 79.4% | 96.3% | 91.0% | 119.7% |

| 高知県 | 50.0% | 65.9% | 90.9% | 106.3% |

| 合計 | 82.5% | 76.1% | 74.8% | 105.8% |

避難所の重要な情報源・大画面テレビ

津波で端末・書類が流出した職員室