石塚 悟史(いしづか さとし)

(国立大学法人高知大学 地域連携推進センター

副センター長、産学官民連携推進部門長、准教授)

情報通信は、国民の生活、教育、地域の災害対策、企業の経済活動など、多岐にわたる分野で活用されている。地域における情報通信のインフラは、まだ完璧ではないものの、一定整備され、ICT利活用による地域活性化に関する要望は、年々多くなってきていると感じている。その背景には、少子高齢化に伴う労働人口の減少、地域経済の衰退、医療費の増大などの多くの課題があるからである。これまで、地域の皆様とICT利活用による地域活性化のための事業の立ち上げなどをおこなってきたが、地域ですばらしい活動をされている方は必ずおられる。ただ、そのような方々は地域で多くの役割を担われているケースがほとんどで、本当に忙しい。新しい事業(まちおこし、新商品開発など)を立ち上げるにあたり、「誰が」、「何を」、「どのように」するのかについてよく議論が行われる。そこで必ず問題になってくるのが、「誰が」である。誰が責任を持って新しい事業を展開し、継続的な活動にしていくのかがなかなか決まらず、一歩を踏み出すことができない状況に陥りやすいと感じている。「ヒト」の問題が解決できれば、地域で何かを起こすことが可能になる。本コラムでは、「ヒト」の問題を解決するための大学との連携について提案する。

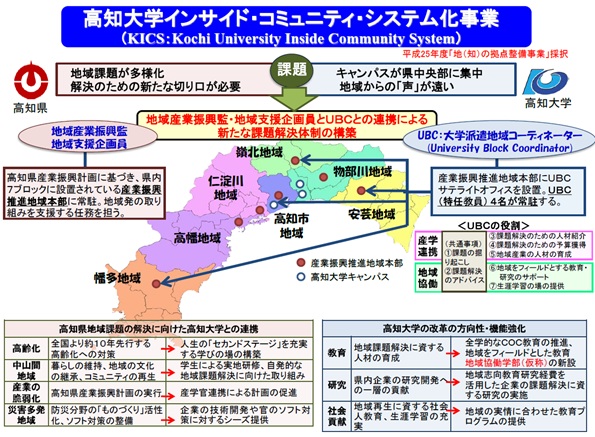

近年、全国各地で大学と自治体との組織的連携に基づく、大学の地域志向の取組が推進されている。平成25年度から始まった文部科学省の地(知)の拠点整備事業(通称COC事業)は、その動きに拍車をかけるものと思われる。例えば、高知県では、平成15年から県内を7つのブロックに分けて、それぞれに地域産業振興監と地域支援企画員を配置して、各エリアの課題に県庁を挙げて支援する体制を構築しており、高知大学はその7ブロックの高知県地域本部に大学の地域ブランチを併設して立ち上げ、各地域に大学派遣地域コーディネーター(University Block Coordinator; UBC)を常駐させる、新しい地域連携の体制が発足している(図)。UBCは産学連携機能と域学協働機能の2つの役割を担っている。域学協働機能とは、一方で地域の教育シーズ(地域課題や地域の社会人)とを繋いで「地域志向」の教育カリキュラムの構築を促進し、他方で大学の研究シーズを地域課題解決に繋げていく機能である。UBCの常駐する場には、オフィス機能と共に、地域の学習拠点として、学生教育と社会人教育・生涯学習のための教室機能を併設している。この体制により、地域課題解決を担う人材育成と大学シーズを活かしたアドバイザー機能の両方を備えた域学協働の「地域づくり」システムを構築して、地域再生・活性化を推進している。本システムは個別領域の課題解決と同時に、地域の課題解決能力の向上を図り、持続可能な地域再生・活性化を実現するものである。また、平成27年度に新しい「地域協働学部(仮称)」の設置も計画されている。本学部では地域協働に参加する多くの組織や人々の力を活かし、課題解決のための活動を円滑に進めるリーダーを養成することを目指している。「プロジェクトマネジメント機能」、「オーガナイズ機能」、「プランニング機能」というリーダーとして3つの能力を養成するため、「キャンパスは地域、テキストは人」というコンセプトで、地域の有する力をお借りして、同時にその成果を地域に還元する教育システムを確立しようとしている。本学部の教育もUBC並びにUBCオフィスを拠点とした展開となる予定である。

このように、大学の地域志向の取組は今後ますます活発になってくると予想され、おそらく全国的に大学の若い学生をはじめ、多くの教職員が地域の現場で活動することになるであろう。地域活性化を推進するためには、今後若い大学生の発想と行動力が重要になってくると思っている。ICTは地域活性化のための一つの手段であるが、大学との連携で地域の新たなICT利活用を検討してはどうだろうか。