投影資料はこちらから

投影資料はこちらから

[PDF 1MB]

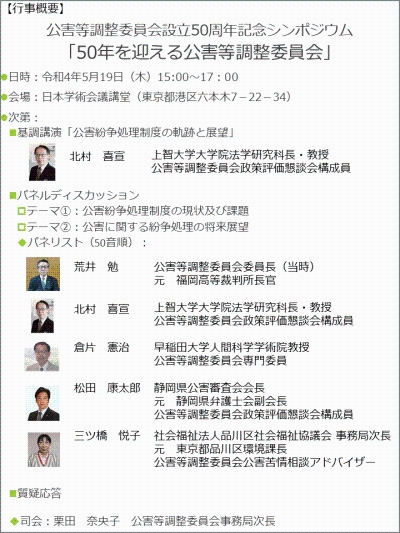

【荒井 勉(公害等調整委員会委員長)】

公害等調整委員会委員長の荒井でございます。

私は40年間裁判官を務めまして、退官後に、平成29年7月から現在の委員長を務めております。ちょうど今年の6月末で任期の5年を終えるということになりますので、任期の最後にこの50周年のシンポジウムということで、大変感慨深く思っております。 このシンポジウムの開催に当たりまして、壇上の有識者の皆様、また会場にお集まりの皆様、またオンラインでも御参加、御視聴いただいているかと思います。こうした方々に心から感謝を申し上げる次第でございます。また、OBの方々、当委員会の委員あるいは事務局のOBの方々にも多数今日は御出席いただいているようでございます。これまでの当委員会の活動を支えてきていただいた方々にもお集まりいただいたことを大変ありがたく、うれしく思っているところでございます。

当委員会は、この50年という大きな節目を迎えるに当たりまして、これまでの活動が期待された役割を果たしてきたと言えるのかということを冷静に振り返るとともに、これから先、10年先、20年先といった将来において、国民の環境意識あるいは社会生活の在り方など、環境をめぐる様々な状況、これは刻々と変化していくものでございますので、そういった中で、社会のニーズに応えていくためにはどうしたらいいのかということを考える機会にしたいと考えております。

ただいま北村先生からは基調講演を賜りました。制度創設当初の理念や議論から説き起こしていただきまして、近年の事件処理における様々な問題を御指摘いただきました。また、将来のビジョンとして、公害に限定せずに、環境紛争として大きく捉えて制度を構築し、地方分権の流れを踏まえて、地方中心で調停主体の制度を構想していくというようなことでございました。

私ども実務に追われている立場ではなかなか思いつかない、大変示唆と刺激に富む内容でございました。長年環境法を研究してこられた北村先生ならではのお話だったと思います。これからの在り方を考える大きな指針をいただいたと思います。心から感謝を申し上げます。

1点、実務の立場から補足させていただきたいと思う点がございます。これは御講演の中で、相隣関係の事案について、でございます。確かに、立法当初の議論からすると、現在の運用が変容してきているように見えるのだなということは、今日のお話を伺っても感じたところでございます。

ただ、私ども実務をやっている立場からの考え方を若干だけ御説明しておきますと、私どもも公害の社会性・公共性という観点から相当範囲性が要件とされているということは重く考えております。その観点から、広がりを持たないような純粋な相隣関係事案であれば、この相当範囲性を満たさないということで却下するということをしております。これまでもシックハウスの事案などはそういう実績がございます。ただ、騒音、音の世界になりますと、音は周辺に伝播する性質がございますので、被害者が仮に1人のように見えても、それがもっと周辺に及んでいる可能性があるということから、仮にそれが隣家の騒音だということであっても、純粋な相隣関係ではないと考えて、原則として相当範囲性を認める運用をしております。

エコキュートの事案ですとかエアコンの室外機の事案、これは、当委員会だけではなくて、地方の公害審査会でもたくさん扱われているのではないかと思います。これらはそういう考え方に基づくものでございます。もちろん、相当範囲性の解釈として、別の見方、厳しい見方があることは承知しておりますが、私どもとしては一貫してこういう考え方を取っておりまして、法の解釈可能な範囲内で極力被害者を救済したいという観点で、そういう運用をしているということを御理解いただければと思っております。

私のほうから、まず50年を簡単に振り返りたいと思います。

御承知のように、当委員会が設立されました昭和47年、これは先ほど北村先生のお話にもありましたように、大きな社会問題となっていた公害に対して我が国が抜本的な対策を取り始めた時期でございます。当委員会は、その対策の一環として、公害紛争処理と土地利用調整という2つの任務を担って設立されました。設立当初からしばらくの間は、水俣病に代表されるような企業による水質汚濁に起因する健康被害ですとか、あるいは水産被害といったものについての調停事件、あるいは大阪空港や地下鉄工事等による騒音や地盤沈下に関する調停事件が係属いたしました。いわゆる産業型公害事案というものが多くを占めておりました。

その後、平成時代に入りますと、スパイクタイヤによる粉じん被害事案ですとか、ゴルフ場の農薬被害の事案、新幹線等の鉄道による騒音や振動の事案、豊島の産業廃棄物事件をはじめとする廃棄物の事案など、広域にわたる大型事件が多数係属いたしました。その中には、先ほどお話にもありました、いわゆるおそれ公害と言われる事案も含まれております。こうした時代を経まして、国民の努力、あるいは企業や地方公共団体の努力、技術の進歩によりまして、環境は次第に改善してまいりました。産業型の公害事案はほとんど見当たらなくなりました。

平成の時代の後半、今世紀に入ってからという感じだと思いますが、環境をめぐる国民の意識の高まり、あるいは経済・社会構造の変化などを反映して、近隣の住宅や店舗の室外機からの騒音や、飲食店や工場からの悪臭といった、人口・住宅が密集している都市部における比較的小規模な公害紛争が徐々に増加してまいりまして、最近ではほとんどがこうした都市型・生活環境型の公害紛争となっているわけでございます。

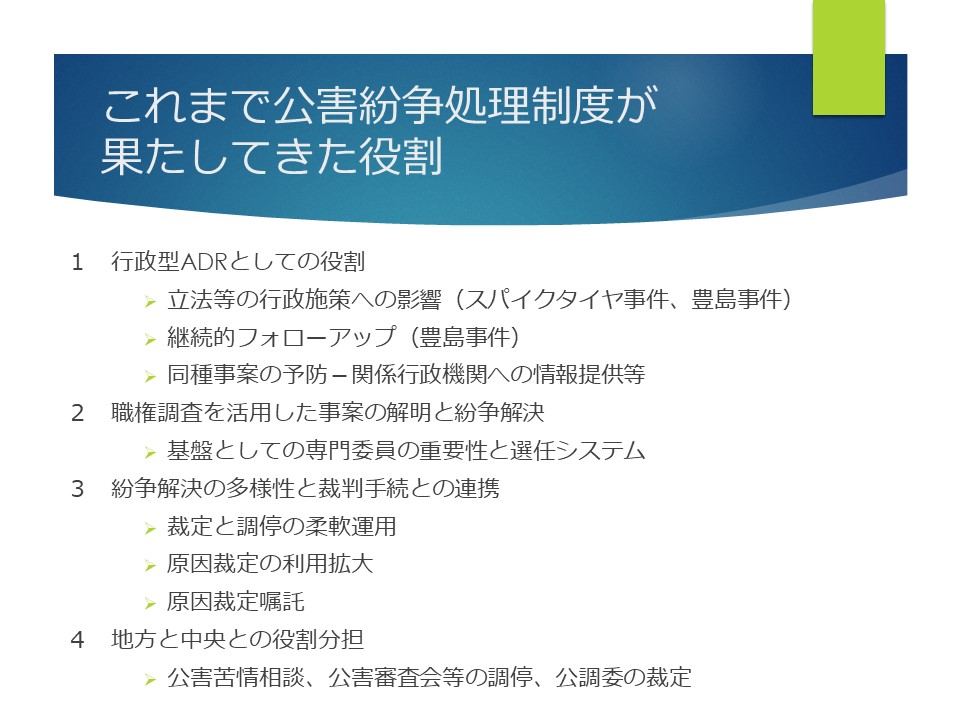

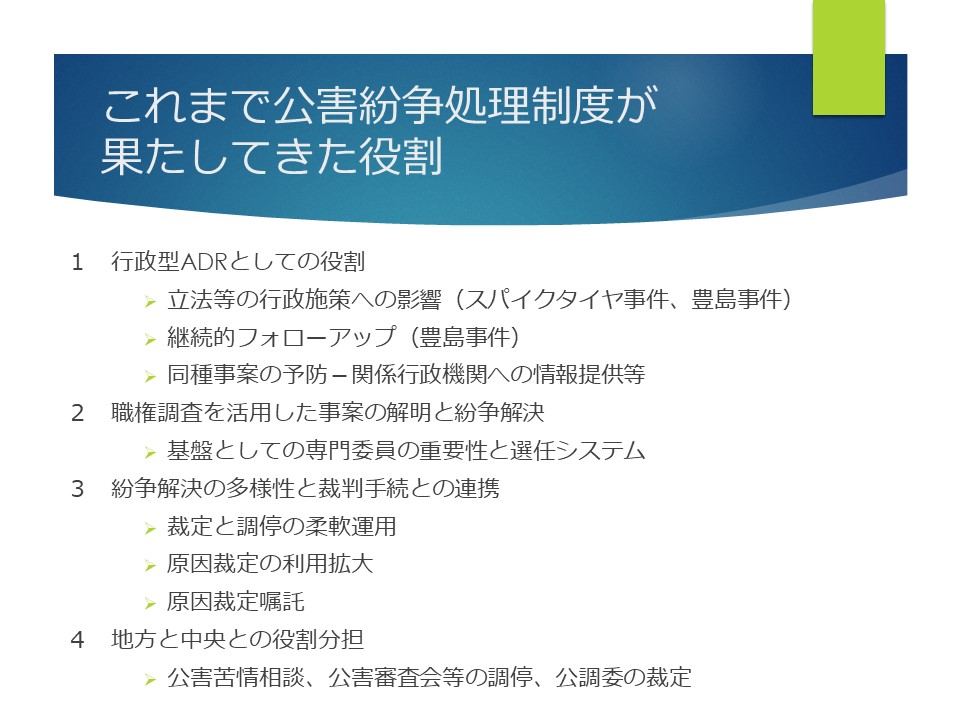

こうした50年の大きな流れの中で、当委員会あるいは公害紛争処理制度が果たしてきた役割として、誠に雑駁な私の個人的な感想として4点だけ挙げられるかなと考えております。

1つ目は、行政型ADRとしての役割でございます。御承知のように、スパイクタイヤの事件ですとか豊島の事件などをはじめとしまして、当委員会での調停成立あるいはそのプロセスとしての調査結果を契機に、原因行為を規制する立法につながる、国としての行政施策に大きな影響を与えたということが言えるかと思います。また、豊島の事件では調停成立から22年経過した現在でも調停内容の進行状況をフォローアップしておりますし、宮古島のサンゴの事案でも現在でもフォローアップを継続しているところでございます。また、同種被害を未然に防止するという観点から、調停成立時に委員長談話を発表するなどして注意喚起を促したり、最近の事案でも、関係行政機関に対しまして、事案から得られた知見を提供して、注意喚起をしたケースもございます。これらは全て行政型ADRとしての機能と言えるかと考えているところでございます。

2点目として、職権調査を活用した事案の解明と紛争解決の機能ということを挙げました。当委員会の特徴であります国費の負担による職権調査、これが十分に活用されて、それによって事案の解明と解決に大きく貢献しているように思います。そして、それを支えていただいているのは、各方面の専門家で構成されております専門委員の存在でございます。30名弱のメンバーが専門委員に登録されておりますけれども、事案に応じて新たに選任する必要があるという場合でも、タイムリーに適切な専門委員をお願いできております。それは、当委員会の事務局が多くの省庁の出身者で構成されておりますために、様々なルートを駆使して各分野の専門家を選定できていると思います。この点は、裁判手続などで適切な鑑定人を選任するだけで大変な時間と労力を費やすということが経験上ありますので、それを考えますと、この公調委の制度において、専門委員の制度は非常に大きなアドバンテージになっていると思います。

専門委員の方々には、お忙しい中、事件の処理の当初から様々なアドバイスをいただいて、また、多くの場合、現地調査にも同行していただいて、現地を見聞した上で的確な意見書を執筆していただいております。専門的知見に基づく判断を特徴とする当委員会の手続を支えていただいているのは、この専門委員制度であると言っても過言ではないのではないかと思います。これは内部で仕事をして初めてそのありがたみを痛感している状況でございます。

3点目ですが、紛争解決の多様性と、裁定と調停の柔軟な運用ということを挙げました。当委員会の事件処理は、先ほど御説明しましたように、当初、大規模事案のときは調停手続がほとんどでございましたけれども、事案が小規模な都市型・生活環境型になるに従いまして、裁定申請事件が大半を占めるという状況になっております。ただ、裁定事件でありましても、委員会のほうで、これは和解相当事案であると判断した場合には、職権調停に付しまして、当事者間の調整を試みて、その結果、調停が成立するというものもかなりの件数ございます。最近の統計では、終結した裁定事件の二、三割、そのような形の解決を見ておりまして、裁定と調停の柔軟な運用がある程度できていると考えております。

また、裁定においては現地に赴くということを基本線にしておりまして、現地調査あるいは現地での期日の開催ということで当事者の負担軽減を図っております。

また、多様性という点では、加害行為と被害との因果関係だけを判断する原因裁定という手続、これは当委員会ならではの独特な手続と言えるものでございます。最近ではこの原因裁定の利用がかなり拡大してきておりまして、責任裁定申請よりも原因裁定申請のほうが多い年も見られるところでございまして、多様な紛争解決のニーズに対応しているということが言えるのではないかと思います。この原因裁定に関しては、裁判との連携という点でも重要な意義を有します原因裁定嘱託、こちらについても最近かなり利用が拡大しているという状況にございます。

4点目ですけれども、地方と中央との役割分担ということを挙げました。近年では調停による紛争解決はほとんど都道府県の公害審査会等に申請されておりますし、また、最も身近な環境問題につきましては、地方自治体の公害苦情相談によって機動的に解決していただいております。この公害苦情相談では典型7公害以外の事案も幅広く取り扱っておりまして、最近の統計でも全体の約3割は典型7公害以外の事案ということになっております。また、当委員会に申請された裁定事件を見ますと、その約4分の1は公害審査会の調停を経て申し立てられているという状況でございまして、これらからいたしますと、地方の公害苦情相談、公害審査会、そして中央の当委員会の3者で合理的な役割分担が一定程度機能していると言えるのではないかと思います。

そうした観点から、機関誌の活用ですとか、あるいは各種研修の充実ということを通じて、もちろん十分とは言えないですけれども、当委員会と地方の公害担当者との情報交換や連携が徐々に深まってきているように感じられるところでございます。

このような感想を持っております。極力、客観的な見方を心がけたつもりですが、何といいましても、内部におりますので、手前みそになっている部分も多々あろうかと思います。先ほどの北村先生の御講演にありますように、現状についての問題点あるいは将来の課題といったこともあろうかと思いますが、それはこの後のテーマの中で触れたいと思います。時間を大分超過いたしまして、失礼いたしました。私からは以上でございます。

【栗田】

ありがとうございました。続きまして、倉片様、よろしくお願いいたします。

投影資料はこちらから

投影資料はこちらから

[PDF 0.2MB]

【倉片 憲治(早稲田大学人間科学学術院教授)】

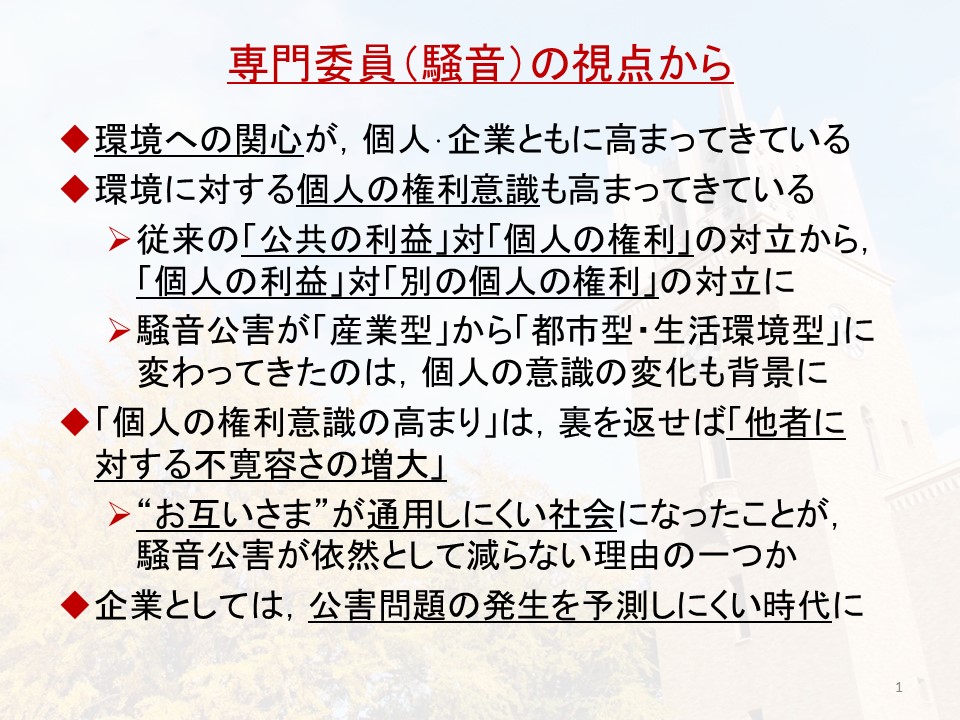

私、倉片と申します。公害等調整委員会では専門委員という立場で随分長いこと携わらせていただきました。今日もその立場でお話をさせていただこうかと思います。ただ、専門が騒音なものですので、今日のお話は騒音に関することが多くなるかなと思います。しかも、法律的な話ではなくて、どちらかといいますと技術的なお話になるかもしれません。そうはいいましても、騒音は苦情の件数としてはかなり多くの割合を占めるかと思います。集計の仕方にもよるかもしれませんけれども、半分ぐらいが騒音に関するものでしょうか。また、ほかの公害とも関係するところ、通ずるものがあるかと思いますので、そういった立場で、何か今回皆様にお役に立つお話ができればなと考えております。

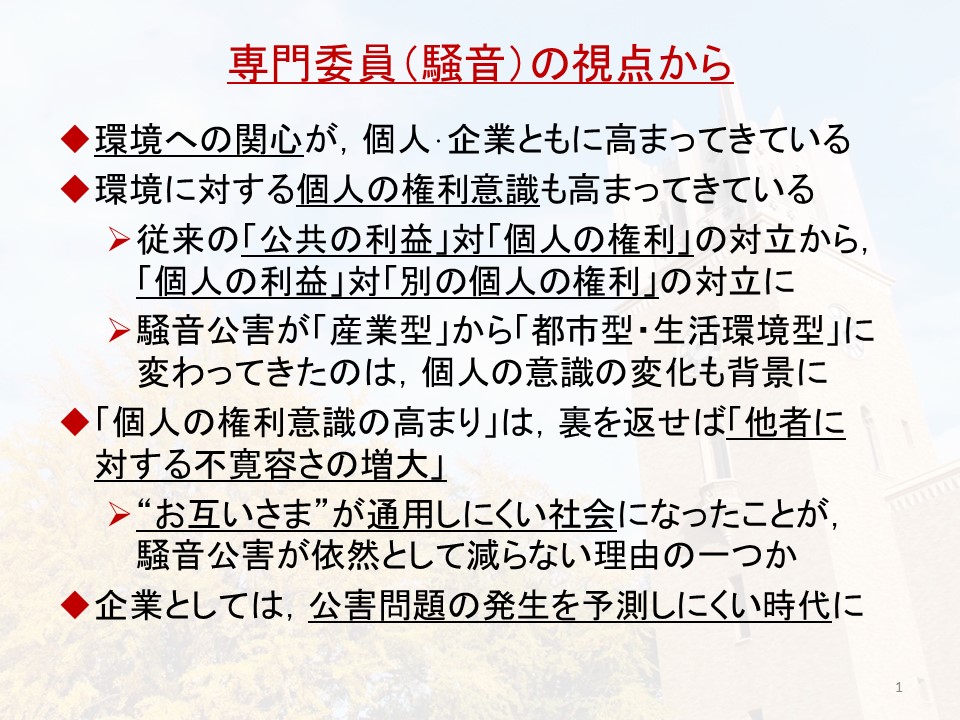

今までのお話を受けまして、私のほうからは、環境に対する一般の人の意識あるいは企業側の対応の変化というものにちょっと触れてみたいと思います。

昨今のこの50年間の間に何が変わってきたといいますと、言うまでもなく、環境、公害に対する社会の意識とか、あるいはそれに応じて対応する公調委の課題というものはもちろん大きく変わってきたかと思います。まず何よりも社会全体の環境に対する意識が非常に高くなってきておりますし、もう一つ、個人ですね。個人が環境に対してどのように考えるかという権利意識、個人の権利意識というのが強くなってきているというのが特徴ではないかなと思います。

つまり、公害といいますと、公共の利益と、もう一つ個人の権利と、その対立が典型的な形かと思いますけれども、例えば航空機騒音なんていうのはまさにその例かと思いますが、そういったものは比較的少なくなってきまして、最近は個人の利益と別の個人の権利、その対立が強くなってきているのではないかなと感じます。例えば、今日幾つか取り上げようと思いますが、先ほども委員長のお話にもありました近隣騒音とか、あと地方ですと野焼きですか。それも似たような事例かもしれません。

繰り返しよく言われていますけれども、騒音公害が産業型から都市型・生活環境型に変わってきたというのは、単純に産業構造の変化云々ということだけではなくて、今申しましたように、個人の権利意識でしょうか。あるいは、自己とほかの人を切り分けるプライバシー意識と言ったらいいかもしれません。自分のテリトリーに踏み込んでほしくないと、そういう意識ですね。そういうものがどうも私、背景にあるのではないかなという感じがいたします。

その個人の権利意識といいますのは、裏を返しますと、他者に対する不寛容さ、それが増えていると言えるかもしれません。いわゆる「お互いさま」が利かない世界、そういう状況ですね。そういった、他者に対して過度に防衛的になるといいますのは、いわゆる、よく言います「お一人様」とか、あるいは、そうでなくても、何らかの事情で一人暮らしをすることになった、そういう人が増えているというのもあるのかもしれません。1人で住んでいますと、自分の身の回りのことというのは自分で常に監視しないといけないですので、ほかの人に対しても勢い警戒心を抱いたり猜疑心を抱いたりということが増えてくるかもしれません。そんなのが原因になっているのだというような考察もあります。

結果的に、企業の側から見ますと、これまでの例えば有害物質を出してはいけないとか、何々してはいけないという明確な基準というのはだんだん作りにくくなってきて、一人一人、それぞれ大切にするものが違っていますので、先ほどの日照権の話ではありませんけれども、そういった意味で公害の問題の発生を予測しにくい事態に企業としては直面している。予想外の苦情、あるいは人によって異なる苦情に対応しなければいけないというつらい状況に直面しているのかなという感じを抱いております。私からは以上です。

【栗田】

ありがとうございました。次に、松田様、よろしくお願いいたします。

【松田 康太郎(静岡県公害審査会会長)】

平成30年に静岡県公害審査会の会長をお引き受けいたしまして、その翌年から公害等調整委員会の政策評価懇談会の構成員を務めさせていただいております。本業は静岡市内において弁護士をやっております。

静岡県公害審査会のここ7年間の申立件数は、平成27年度が2件、平成28年度が5件、平成29年度が2件、平成30年度が1件、令和元年度が2件、令和2年度が1件、令和3年度が1件の合計14件となっております。平均すると年2件のペースとなります。先ほど事務局から報告がありましたが、大体平均どおりになっております。

この7年間に申し立てられました事件の結果を見ていきますと、うち係属中が1件、成立が4件、残りが打切りないし取下げとなっております。件数だけ見ると、ちょっと寂しいというイメージを抱かれるかもしれませんが、後で現状のところで細かく述べさせていただくとおり、この制度は非常に重要な制度であると思っております。

先ほど北村先生から御指摘のあった日弁連から令和2年2月21日付『公害紛争処理制度の改革を求める意見書』というものが出ておりますが、これはネットで調べればすぐ出てきます。これは基本的に紛争処理制度としての現行制度を否定するものではなく、存在価値を認めつつ、さらなる拡充を求めているものであると認識しております。先ほど講演にもありましたが、拡充するに越したことはないのですが、簡単な問題ではないというのも皆さん御承知かと思います。戦後の高度経済成長に伴うひずみの一つである公害問題から広く環境問題に国民の意識が向けられているというような状況にあることは衆目の一致するところですが、先ほどの北村先生御指摘のとおり、どこで議論するかという話になると、やはり民主的な機関を通じて議論を深めていかざるを得ないのではないかと思っております。

ただ、その風が吹いていないと北村先生はおっしゃったのですけれども、実際に統計で典型7公害以外の問題が出ております。これが何なのかというのを分析していく必要があります。これは環境問題とはちょっと違う可能性もありますけれども、典型7公害以外の問題について、どのように類型化ができるのか、どのように調整することができるのかということを研究していくことによっても、いろいろなまた問題提起ができるのではないかなと思っております。この点については以上になります。