令和7年5月30日、都道府県公害審査会会長等に東京にお集まりいただき、「第55回公害紛争処理連絡協議会」を開催しました。これは、公害紛争に関して情報・意見の交換を行うことで職務の執行に関し共通の理解を持ち、公害紛争処理制度の円滑な運営を図るために例年5〜6月頃に開催しているものです。開催当日の概要についてお知らせします。

1.委員長挨拶

永野委員長による挨拶

〔公害等調整委員会委員長 永野 厚郎〕公害等調整委員会委員長の永野でございます。 本日は、ご多忙な中、「第55回公害紛争処理連絡協議会」にご参加いただき、誠にありがとうございます。

皆さまには、公害紛争の迅速かつ適正な解決のため、日頃より多大なご尽力をいただき、また、当委員会の業務にご理解とご協力をいただいておりますことに対して、厚く御礼申し上げます。

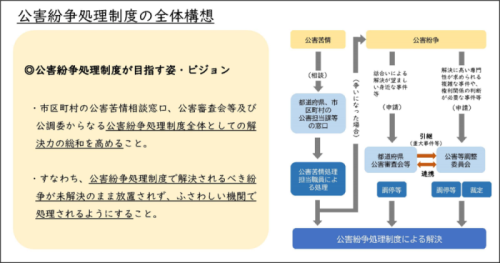

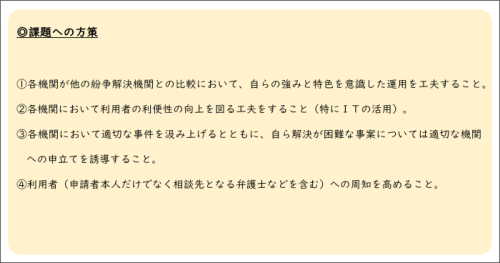

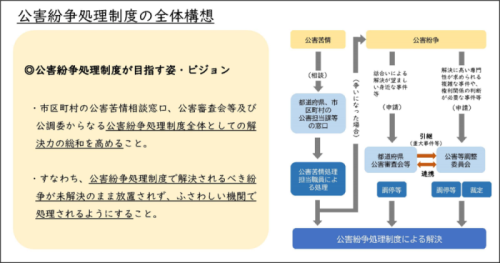

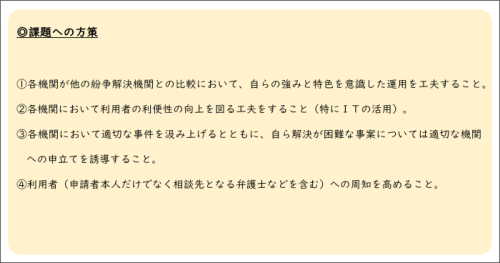

市町村の公害苦情相談、県審査会、公調委からなる公害紛争処理制度が発足して半世紀余りが経過し、時代を反映して公害紛争の様相も大きく変化してきています。変化する国民の紛争解決ニーズにどのように応えていくかは、制度の担い手として、常に対応を迫られる課題であり、全国の県審査会と公調委が一堂に会する連絡協議会において協議するに相応しいテーマであると思います。このような観点から、昨年の連絡協議会においては、広く民事紛争を扱う裁判制度とは別に公害紛争の解決に特化した全国的な制度が行政に設けられていることの意義を改めて問う形で全体構想を示させていただき、ご協議いただくとともに、各地におけるブロック会議等において議論を深めていただきました。

そこでは、全体構想として、解決されるべき紛争が未解決のまま放置されず、ふさわしい機関で処理されるようにして、公害紛争処理制度全体の解決力の総和を高める観点から、いくつかの切り口と具体的方策を示させていただきましたが、そのエッセンスは、紛争の解決手続きの選択は利用者に委ねられていることから、利用者の適切な選択に資するよう、我々としても裁判制度や他の制度と比較して自らの強みと特質を意識した運用を工夫し心掛けるべきではないか、利用者への周知やアクセスの向上に一層意を用いるべきではないかということに尽きるのではないかと思います。

公調委としましても、このような問題意識をもって、手続きの運用や事務処理の全般にわたって見直しを進めてきているところですが、県審査会からいただく事件の報告を拝見していて、近時、調停委員会で合理的な調停案を持って積極的かつ粘り強く調整を行った事例、市町村の測定結果等の客観的資料を調停手続きに利用した事例、受諾勧告を試みた事例など、まさに専門的行政ADRならではの工夫が窺える例が増えてきており、調停成立率も上がってきているように見受けられ大変心強く感じているところです。今回の連絡協議会に際してお願いしたアンケートにおきましても、全体構想と関連して、従来からの取り組んでいる点や新たな取り組みを始められた点などのご報告をいただき、昨年からの変化の兆しを感じているところでございます。各県の状況には違いがありますが、それぞれに隘路や制約がある中で、改善に向けて工夫され、苦労されていることは、他の県においても参考になると思われますので、とりまとめて情報共有させていただきました。本日のグループ別意見交換においても、是非、掘り下げた協議により情報共有いただければと思います。

もとより、全体構想は日常業務に伴う創意工夫と実践を支えとするものであり、試行錯誤しながら継続的な取組を続けていく必要があるものですが、本日の連絡協議会が、秋口のブロック会議の充実や新たな実践に結びつき、次年度の連絡協議会において更に進んだ協議を行えるよう、新たな起点となることを祈念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。

2.公害紛争処理制度の全体構想について

米澤次長による説明

〔公害等調整委員会事務局次長 米澤 朋通〕 資料に基づいて、令和6年に決定された「公害紛争処理制度の全体構想」について説明いたしました。

まず、公害紛争処理制度全体としての解決力の総和を高めるためには、

- 本来解決されるべき紛争が申請に結びついていないこと

- 適切な機関に申し立てられていないこと

が課題であると認識しているため、公調委としては、

- 事案に応じた柔軟な手続運用

- 公害紛争処理手続き規則等を整理し て、ITを積極的に活用

- 公害審査会等で解決の困難な事件の 積極的な吸い上げ

- 利用者や弁護士への周知

などの取組を行っていることを伝えました。

次に、都道府県の公害審査会等には、公調委としては、

- 強みと特色を意識した運用

- 利用者の利便性向上のためにウェブ会議方式の積極的な導入・活用

- 解決されるべき紛争が、ふさわしい機関で処理されるため、公調委や市町村等の一層の連携の促進

- 利用者への周知 に取り組んでいただきたいと考えていることをお伝えしました。

その上で、最後に、各公害審査会等においても、公害紛争処理制度全体としての解決力の総和を高めるために、主体的に取組をご検討いただきたいということをお伝えしました。

3.都道府県からの事例紹介

今回は広島県、福島県、山梨県の3県から、それぞれ特色のある事例をご紹介いただきました。 まず広島県からは、5年ほど前から自治体に相談し、自治体から改善指導を行ったが解決せず令和3年に調停申請に至った案件についてご紹介がありました。調停手続を進める中で令和4年5月の3回目の期日で被申請人が申請人の求める対策を検討することを約束したものの、その後進捗がなかったため、令和6年8月に調停委員会が調停案を作成し、受諾勧告をして同年10月に調停成立した案件になります。 さらにその他の案件においても、期日外に調停委員長と事務局が相談しながら当事者に対しても連絡を取ったりして、柔軟に手続を進めていることについてもお話しいただきました。

広島県公害審査会事務局からの事例紹介

広島県公害審査会事務局からの事例紹介

次に福島県から、令和3年に受け付けた調停申請について、1年以上かけて調整をし、いよいよまとまりそうというときに日程が合わず期日が開催できない案件があり、そのまま期日を開けないと、せっかくまとまりかけた調停が当事者の心変わりなどで不調になってしまう可能性があったので、ウェブで期日を開催し、調停を成立させたという事例についてご紹介いただきました。なお、この案件についてはお互い代理人がついていたということです。

4.オンライン会議の導入による事件解決の効率化

〔公害等調整委員会非常勤委員 加藤 一実〕

〔公害等調整委員会事務局審査官 長澤 真吾〕

加藤委員は委員の立場から、オンライン会議を活用することで事務局とのコミュニケーションの質を向上させることができ、結果として事件解決までの時間を短縮することができたことを説明いたしました。

長澤審査官は事務局からの視点として、委員の意見を確認する機会が増えたことから事件処理の方向性を固めやすくなり、メール等を活用することで意見交換も活発となったため、事件処理にかかる方針決定が効率化したこと。専門委員や当事者へのヒアリング等においても、ITを活用することでコミュニケーションが容易となり事務を効果的に進めることができるようになったことなどを説明しました。

これらを参考に各都道府県においてもITの活用についてご検討いただければと思います。

5.グループ別意見交換(概要)

全体会議終了後、4つのグループに分かれて意見交換を行いました。

昨年から始まった「全体構想」に基づいて行われた取組を中心に意見交換が行われました。それぞれのグループにおいて、個別案件についての困りごとについてほかの参加者からの意見を聞いたり、調停申請までの流れについて経験の少ない県から質問が出たりと、活発な議論が交わされました。

グループ別意見交換の様子

グループ別意見交換の様子

その中でも、全体構想に基づく新たな取組について交わされた主な意見は以下のとおりです。

○事務局と委員等との連携について

- 公害についての調停・苦情がある人は事前に相談していただいているが、他県はどうか。〔A県〕

- 事務局が電話で相談を受けており、ご本人が申請する場合は、申請書の書き方の相談もあるので、何度もやりとりしていると聞いている。〔B県〕

- 自分(会長)のところには、事務局は、事前相談で事件になりそうだなと進行してきた段階で相談してくる。公害調停には当てはまらないという相談もあったが、門戸を広く受ければよいと伝えたこともあるので、事務局からの会長への事前の相談は重要だと感じている。〔A県〕

- 私の印象としては、委員会に上がってくる前に事務局が当事者とよく折衝し、場合によっては現地に見にいったりしており、詳細な情報が上がってくる。そもそも申立ての段階で、市町村の騒音測定などの資料も付いてくることもあるので、非常にやりやすい。〔C県〕

○委員等を含めた調停の進め方などの情報共有について

- 久しぶりに調停の申請を受け、全くノウハウがなかったので、同じブロックの県に直接話を聞きに行って、資料とか進行要領をいただき、それを参考にした。〔D県〕

- 約6年間、公害審査委員を行っているが、初めは何をすればよいのか分からなかったので、委員同士の情報共有はされているのか。〔E県〕

- 年に1回位総会を開催したり、報告を聞かないとノウハウの蓄積ができないが、開催できていない。〔A県〕

- 年2回総会を行っている。事務局から半年間の受付状況を説明し、調停委員長がそれぞれ報告し、質疑応答もある。〔B県〕

- 連絡協議会などで議論したことは、委員の方々同士の間でどのような形で情報共有されるのか。〔公調委〕

- 事務局から会議の資料的な情報はメールできたが、ちゃんと見ていなくて、3月の審査会のときに、参加した委員から去年の連絡協議会の内容を聞いた。〔F県

- 委員候補者だと誰が会長のように音頭を取るのかというのがあり、連絡を取り合う機会とか報告し合う機会は2年間に1回もない。〔G県〕

○調停の受付等について

- 相談を受けたときに、公害審査会で受けるのがいいのかと悩む案件が結構多い。公調委に気軽に相談できる窓口があると助かる。〔H県〕

- 申請を受けたときに悩むことがあれば、公調委にご相談いただきたい。〔公調委〕

- ご近所、お隣さんとのトラブルが本当に公害でいいのかと感じている。〔I県〕

- 市町村の苦情対応で解決していることが多い。長引いているものは、調停等を使うこともあると思うが、相手方が構えてしまい、対応しづらくなったことが過去にはあった。〔J県〕

- 調停として申し立てられ、被害者として困っている場合には、入り口で余り厳格に言わずに、少し緩やかに紛争として見た上で解決の道がないかを探っていくということでいいのではないか。〔公調委〕

○調停の進め方や調停案作成に関する工夫について

- 規制基準を超えていない場合は、こちらが落としどころはこの辺と考えても、訴えられる方が全く譲らないといっているときは、どういうことを示せば歩み寄っていただけるのか、悩むところ。〔K県〕

- 申請人の主張だと、土地にまかれた生の牛ふんが雨によって浸水して自分の土地の井戸水が汚染されたということだった。その関係の専門家である委員が、申請人に因果関係がないことを丁寧に説明し、申請人も納得したので、裁判所の民事調停と違い、よい制度だと感じた。〔L県〕

- 当事者の意見のすり合わせを慎重に時間をかけて行って、双方が100%満足するわけではないけれども、これでは受け入れてくれるのではないかという点を検討して、受諾勧告を積極的に使っていく価値はあるのではないか。〔M県〕

- データ的に基準を超えていなくても、申請人は苦痛を訴えているので、被申請人が任意に協力していただける場合もある。また、測定結果が基準に達しなかったことを相互に確認した上で、被申請人は今後もこの結果を維持するように努力するという条項でも調停が成立することはある。〔公調委〕

グループ別意見交換の様子

グループ別意見交換の様子

以上のような意見交換に加え、IT活用による事務の効率化については実際に活用している都道府県から感想や課題について発表がありました。市町村との連携についての工夫や、弁護士会等への周知についても意見交換が行われました。

そういった議論をうかがう中で、特に、公害審査会等内部における会長や委員同士での情報共有のあり方、あるいは公害審査会事務局等と会長・委員との意見交換の機会について、非常に重要であるという印象を受けました。参加者の皆さまも、意見交換で交わされた議論を持ち帰っていただき、今後の取組のご参考としていただけますと幸いです。

【ご参考】