公害等調整委員会事務局

公害等調整委員会の50年の歩みを、写真やデータから振り返ります。

最終回となる第3回では、主に、平成10年代〜現在までをご紹介します。

1 平成から令和へ

平成10年代頃から、我が国では経済情勢の変化、IT技術の発達による電子化の進展、地方分権改革の推進などがありました。

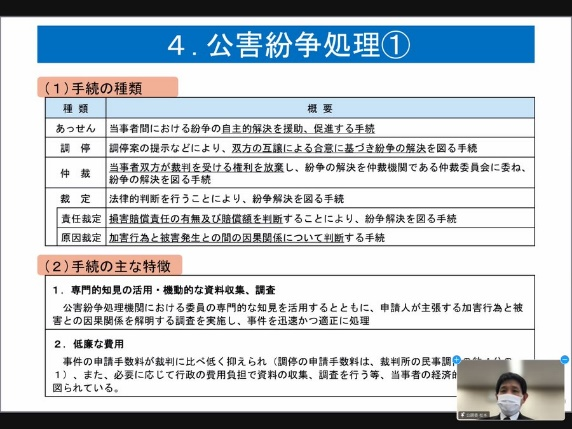

公害紛争処理制度の改正

公害等調整委員会では、制度利用の利便性の向上、行政の業務改革、規制改革の一環として、公害等調整委員会の審問廷以外における期日(現地期日)の要件を緩和(平成21年5月)したほか、裁定委員会が認めた場合、一定の書面について電子メールを利用して提出できることとしました(平成28年1月)。また、公害等調整委員会や都道府県公害審査会等への申請書などにおける押印を不要としました(令和3年1月及び2月)。

さらに、地域の自主性・自立性を高めるための改革の一環として、公害審査会を置かない都道府県では、公害審査委員候補者の委嘱期間について、従来の毎年委嘱(1年)から、1年から3年までの期間としました(令和2年6月)。

裁定の審問期日(イメージ) (公害等調整委員会撮影)

裁定の審問期日(イメージ) (公害等調整委員会撮影)

参考 ・

機関誌「ちょうせい」第109号「公害紛争処理制度とその進展」

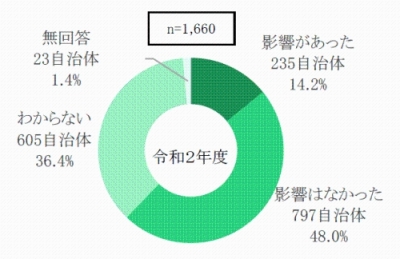

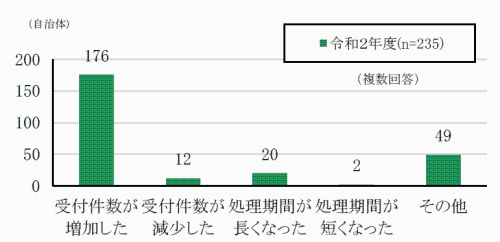

新型コロナウイルス感染症の影響

令和2年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、公害等調整委員会においても審問期日や現地調査の延期、都道府県や市区町村の公害関連部局職員を対象とするブロック会議等の一時中止など、大きな影響がありました。

オンライン開催されたブロック会議(令和4年度)

オンライン開催されたブロック会議(令和4年度)

2 公害等調整委員会が取り扱った主な事件

公害紛争事件の傾向

平成10年代頃から現在まで、新規受付事件数は以前より増加傾向に転じています。複数府県にまたがる県際事件、原因究明に時間を要した事件など、大規模な事件もありました。

豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件

不法投棄された産業廃棄物 豊島及び直島の位置図 注)直島に中間処理施設が建設されました

不法投棄された産業廃棄物 豊島及び直島の位置図 注)直島に中間処理施設が建設されました

平成5年11月、香川県土庄町豊島に長期間にわたり大量の産業廃棄物が不法投棄されたとして、豊島の住民549人(後に参加申立てを行った111人を含む)から、香川県、同県職員2人、不法投棄を行った廃棄物処理業者等を相手方として、一切の産業廃棄物を撤去すること、連帯して申請人ら各自に対し金50万円を支払うことを求める調停申請がなされました。

多額の国費を投じた職権調査等の結果、本件処分地に残された廃棄物の量や分布、地下水への影響等の実態が把握されました。不法投棄を行った事業者が事実上廃業している状況下で、香川県が本調停の主な相手方となり、6年以上に及ぶ話合いを重ね、産業廃棄物及び汚染土壌を搬出し処理すること、地下水を浄化すること等が合意され、平成12年6月に調停が成立しました。

なお、公害等調整委員会は、現在も調停条項に基づく措置の実施状況をフォローしています。

公害調停成立

公害調停成立

写真・位置図提供:香川県

参考

・公害等調整委員会HP「豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件」

・機関誌「ちょうせい」第110号 元公害等調整委員会審査官が語る「豊島産業廃棄物不法投棄事件」 ・平成12年度 公害等調整委員会年次報告

・平成12年度 公害等調整委員会年次報告

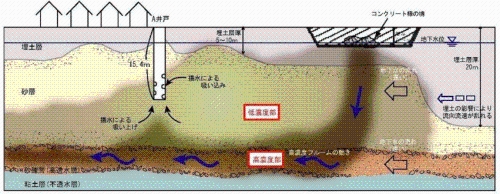

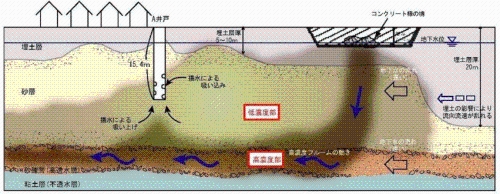

神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件

汚染源掘削調査により発見されたコンクリート様の塊

汚染源掘削調査により発見されたコンクリート様の塊(平成 17 年1月27日撮影)

平成18年7月、茨城県神栖市等の住民39人(後に参加申立てを行った5人を含む)から、国及び茨城県を相手方として責任裁定を求める申請がありました。

申請人らの健康被害、財産及び精神的損害は、居住する地区の井戸水から検出された有機ヒ素化合物によるものであり、その原因は、旧日本軍が第二次世界大戦中に保有した毒ガスないし毒ガス原料が、戦後投棄されたことにあるところ、国には、毒ガス原料等の高度な法的管理保管義務の不履行があり、県には、平成11年に近傍の井戸において高濃度の有機ヒ素化合物が検出されていたことを把握していたにもかかわらず必要な調査等を怠った規制権限不履行があるとして、連帯して、各申請人に対する損害賠償金300万円の支払を求めたものです。

公害等調整委員会は、17回の審問期日を開催するとともに、専門的事項を調査するために必要な専門委員を選任し、現地調査、健康調査、参考人尋問等を実施するなど手続を進めた結果、平成24年5月、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

注)調査の結果、有毒物質を含む汚染源は平成5年6月頃に投棄されたと推認されました。

井戸周辺の汚染メカニズムの模式図

井戸周辺の汚染メカニズムの模式図

写真・模式図出典:「ジフェニルアルシン酸による健康影響について〜茨城県神栖市における有機ヒ素化合物汚染〜」(2021年3月)(環境省、茨城県、神栖市)

参考

・公害等調整委員会HP「神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件」

・機関誌「ちょうせい」第99号「座談会:神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件」 ・平成24年度 公害等調整委員会年次報告

・平成24年度 公害等調整委員会年次報告

東京国際空港航空機騒音調停申請事件

平成28年9月、東京国際空港(羽田空港)近隣において事業を営む法人5名から、国土交通大臣を相手方として、離着陸する航空機を増便する旨の策定の計画案が実現すると、南風運用時の15時から19時までの間、A滑走路の北側から航空機の着陸が行われ、騒音等による被害が生じるとして、A滑走路を一切の航空機の北側からの着陸に供用しないこと、損害賠償金合計5億円を支払うこと、予備的に、一切の航空機に対しA滑走路の北側からの着陸を許可又は指示しないことを求める調停申請がなされました。

公害等調整委員会は、18回の調停期日を開催するとともに、計画案が実現した場合の状況を推測するために、大阪国際空港(伊丹空港)周辺において現地調査を実施するなど手続を進めた結果、令和2年1月、調停が成立し、本事件は終結しました。

【国土交通省公表資料をもとに公害等調整委員会事務局が作成】

【国土交通省公表資料をもとに公害等調整委員会事務局が作成】

参考

・令和元年度 公害等調整委員会年次報告

・機関誌「ちょうせい」第101号「東京国際空港航空機騒音調停申請事件の終結について」

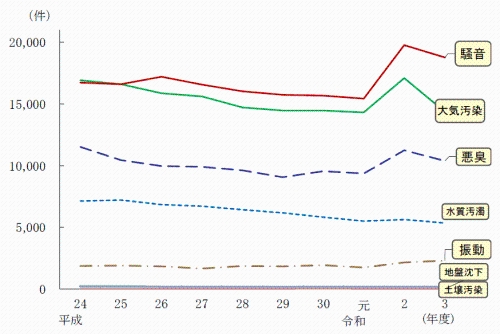

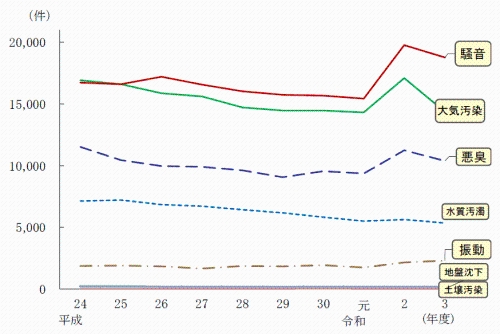

3 地方自治体が受け付けた公害苦情相談

公害苦情相談の傾向

(1)受付件数

直近10年間の年度平均は 50,801件です。

平成24年度の54,377件から減少傾向が続き、令和元年度は46,555件でしたが、令和2年度は56,123件となり約1万件増加、令和3年度は51,395件となり前年度に比べ減少するなどの変動がみられました。

(2)公害の種類別

直近10年間の年度平均の受付件数を公害の種類別にみると、騒音16,848件(33.2%)、大気汚染15,447件(30.2%)、悪臭10,104件(19.9%)となり、3公害で42,399件(83.5%)となっています。この3公害は、直近10年間を通じて上位を占めており、受付件数の増減に大きな影響を与えています。

4 略年表

平成10年代から現在まで、関係する主なできごとは次のとおりです。

| 年 月 |

事 項 |

| 平成5年11月 |

○豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件を受付(平成12年6月調停成立により終結) |

| 平成16年8月 |

○富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件を受付(平成19年3月一部認容する裁定により終結) |

| 平成18年7月 |

○神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件を受付(平成24年5月一部認容する裁定により終結) |

| 平成21年5月 |

公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和47年公害等調整委員会規則第3号、以下「規則」という。)の一部改正により、現地期日の要件緩和

公害等調整委員会の審問廷以外における期日の開催等の手続を行うことができる要件が「やむを得ない理由があるとき」から「相当と認めるとき」に緩和された。 |

| 平成28年1月 |

規則の一部改正により、公害紛争処理手続の一部を電子化

裁定委員会が認めた場合には、一定の書面について電子メールを利用して提出できるようにされた。 |

| 平成28年9月 |

○東京国際空港航空機騒音調停申請事件を受付(令和2年1月調停成立により終結) |

| 令和2年6月 |

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第10次一括法、令和2年法律第41号)により、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)が一部改正され、公害審査委員候補者の委嘱期間を延長

公害審査会を置かない都道府県において、公害審査委員候補者の委嘱期間は、1年から3年までの期間とすることができるようになった。 |

| 7月 |

○「規制改革実施計画」を閣議決定

デジタルガバメントの実現の観点から、書面規制、押印、対面規制の見直しに重点的に取り組むこととされた。 |

| 令和3年1月 |

規則の一部改正により、押印見直し(1回目)。公害等調整委員会における手続において、申請書等への押印を不要とする措置が採られた。 |

| 2月 |

公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)の一部改正により、押印見直し(2回目)。都道府県の公害審査会等の手続において、申請書等への押印を不要とする措置が採られた。 |

注)年表のうち、「○」は関係法令や関連する動き。

おわりに

「写真やデータで振り返る公害等調整委員会の50年」は本稿で完結します。

連載をご覧いただいたことに感謝するとともに、公害等調整委員会の活動にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。