「電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。」と電気通信事業法第45条第1項に規定されています。

電気通信主任技術者資格は、事業用電気通信設備の工事・維持・運用を監督するための資格であり、原則、電気通信事業者には事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと、又は業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあっては設備を設置する都道府県ごとに当該資格者を選任することが義務づけられています。

なお、設備の巡視、点検及び検査の結果が報告されること等、一定の条件を満たす場合は他の事業所若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができます。さらに、「巡視、点検及び検査」の実施にあたっては、監視カメラ、ドローン等による遠隔監視等、デジタル技術を活用することが可能です。

また、選任された当該資格者においては、常に事業所や現場に留まる「常駐」義務や、兼任せず専らその任にあたる「専任」義務を課すものではありません。

そして、選任された電気通信主任技術者は、3年に一度、総務大臣が登録した機関が実施する講習を受講する必要があります。

資格区分と監督範囲は次のとおりです。

| 資格区分 | 監督範囲 |

|---|---|

| 伝送交換 | 事業用電気通信設備の内、伝送交換設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用 |

| 線路 | 事業用電気通信設備の内、線路設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用 |

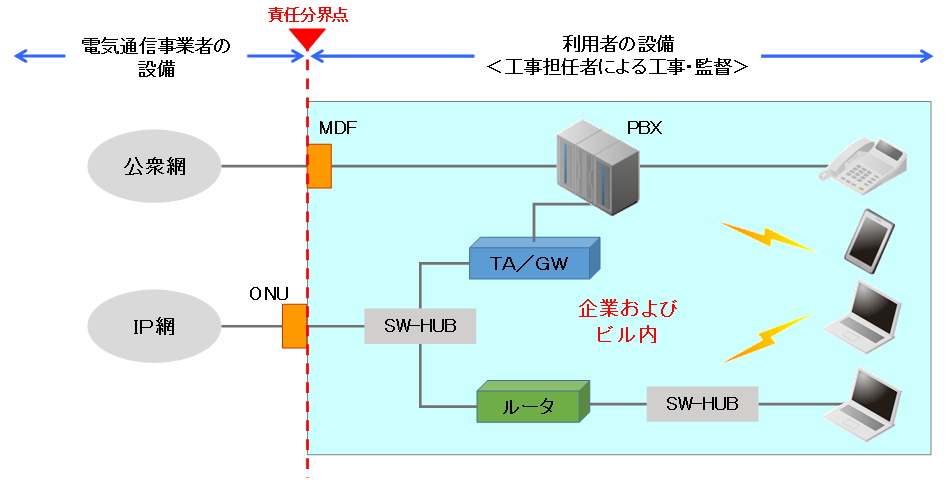

「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。」と電気通信事業法第71条第1項に規定されています。

電気通信事業者の通信設備(保安器、ONU等)に通信線を接続する工事(ネットワーク機器のセットアップ、設定、接続、配線工事、通信障害時の切り分け・通信回線試験・復旧工事 等)には工事担任者による工事又は実地の監督が必要となります。

このような工事を発注される方は、(1)仕様書等において「工事担任者資格を保有している者が工事の実施・監督を行うことの証明」を求める、(2)工事の実施又は実地に監督をしている者に対して工事担任者資格者証の提示を求める等の手段により、有資格者による法令を遵守した工事がなされることを確認するようにしてください。

※工事担任者制度に係るQ&Aについては、こちら![]() をご覧ください。

をご覧ください。

資格区分と工事範囲は次のとおりです。

| 資格区分 | 工事範囲 |

|---|---|

| 第一級アナログ通信 | アナログ回線及びISDN回線に端末設備等を接続するための工事全て |

| 第二級アナログ通信 | 1回線のアナログ回線及び基本インターフェースが1回線のISDN回線に端末設備等を接続するための工事 |

| 第一級デジタル通信 | デジタル回線(ただしISDN回線を除く)に端末設備等を接続するための工事(以下「デジタル工事」という。)全て |

| 第二級デジタル通信 | デジタル工事の内、1Gbps以下のインターネット接続工事 |

| 総合通信 | アナログ回線及びデジタル回線に端末設備等を接続するための工事全て |

※令和3年4月1に工事担任者規則が一部改正され、資格区分が第一級アナログ通信、第二級アナログ通信、第一級デジタル通信、第二級デジタル通信、総合通信に変更されました。これに伴い、AI第一種は第一級アナログ通信の、AI第三種は第二級アナログ通信の、DD第一種は第一級デジタル通信の、DD第三種は第二級デジタル通信の、AI・DD総合種は総合通信の資格者とそれぞれみなされます。なお、「AI第一種」、「AI第三種」、「DD第一種」、「DD第三種」、「AI・DD総合種」と表記された工事担任者資格者証の交付を受けている者は、当該改正に伴い、工事担任者資格者証の再交付を要することはありません。また、AI第二種、DD第二種の工事担任者資格者証は引き続き有効で、これら資格区分の工事範囲は、当該改正前の工事担任者規則第4条の規定の範囲に限ります。

電気通信主任技術者及び工事担任者の資格を取得するには、主に以下の方法があります。

※ 資格者証の交付を受けるためには、別途申請が必要です。詳細はIIIをご確認ください。

資格毎に行われる国家試験に合格することにより、電気通信主任技術者及び工事担任者の資格を取得することができます。

| 試験の種類 | 試験科目 |

|---|---|

| 電気通信主任技術者試験 |

|

| 工事担任者試験 |

|

電気通信主任技術者及び工事担任者の国家試験は、指定試験機関である(一財)日本データ通信協会で実施しています。試験に関する詳細は、(一財)日本データ通信協会のサイト![]() をご確認ください。

をご確認ください。

なお、両資格とも、省令の規定により一部の試験科目の試験が免除されます。免除の対象となる者は以下のとおりです。

※試験手数料は次のとおりです。

| 試験の種類 | 受験科目数 | 試験手数料 | |

|---|---|---|---|

| 電気通信主任技術者試験 | 3科目受験 | 29,000円 | |

| 2科目受験 | |||

| 1科目受験 | |||

| 全科目免除 | 14,700円 | ||

| 工事担任者試験 | ・第一級アナログ通信 ・第一級デジタル通信 ・総合通信 |

3科目受験 | 14,600円 |

| 2科目受験 | |||

| 1科目受験 | |||

| 全科目免除 | 9,400円 | ||

| ・第二級アナログ通信 ・第二級デジタル通信 |

3科目受験 | 9,800円 | |

| 2科目受験 | |||

| 1科目受験 | |||

| 全科目免除 | 6,300円 | ||

養成課程は、総務大臣が認定した者が、電気通信主任技術者及び工事担任者として求められる知識・技能を習得させることを目的として行う講習をいいます。

受講者は、養成課程を修了することにより国家試験を受けることなく電気通信主任技術者及び工事担任者の資格を取得できます。

| (重要)令和7年11月5日より、交付手数料の改正を行うとともに電子申請を導入します。 ・交付手数料:1,700円→1,900円(電子申請の場合は1,750円) ・再交付手数料:1,350円→1,550円(電子申請の場合は1,400円) (郵送の場合は、11月4日の到着まで旧手数料です。) ※電子申請は、e-Gov (電子申請には「e-Gov電子申請アプリケーション」のインストールとアカウントの準備が必要です。) (参考)電気通信事業法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000378.html |

試験に合格された方、または養成課程を修了された方は、申請により資格者証の交付を受けることができます。資格者証の交付申請の際に必要な書類及び注意事項等は以下のとおりです。

1 申請できる資格

電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の規定により「試験に合格した日」又は「養成課程修了の日」から起算して3か月以内(例:4月1日合格の場合、7月1日が期限。)に交付申請を行う必要があります。これを過ぎると申請の受付ができませんのでご注意ください。

期間は定められておりません。

下記4から申請書類様式をダウンロードしてご利用ください。

写真は、過去6か月以内に撮影した、サイズ縦30mm×横24mm(運転免許証サイズ)、無帽、正面、上三分身、無背景の写真を貼付してください。また、写真の裏面には、資格及び氏名を記入してください。(写真の例については、こちら![]() (無線従事者免許証用の写真の例)を参考にしてください。)

(無線従事者免許証用の写真の例)を参考にしてください。)

資格者証交付手数料として、国で発行する1,900円分(1,550円分)の収入印紙を重ならないように貼付してください。申請書の所定の貼付欄に貼りきれない場合は、貼付欄の裏面(申請書の裏面)に貼付してください。

養成課程を修了した機関で発行された養成課程の修了証明書を添付してください。

本人であること(氏名及び生年月日)を確認するために使用することからコピーは不可です。発行日が資格者証交付申請日前6か月以内(目安)の範囲のものでお願いします(郵送で申請する場合、運転免許証のコピー等は、認められません。)。

氏名及び生年月日を証明する書類の例としては、住民票の写し、戸籍の謄本又は抄本、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書等があります。なお、資格者証での旧姓併記を希望する方は、旧姓も確認できる氏名及び生年月日を証明する書類(例えば、旧姓が併記された住民票の写し等)としてください。

ただし、資格者証での旧姓併記を希望せず、かつ、住民票コード又は現在お持ちの電気通信主任技術者資格者証、工事担任者資格者証若しくは無線従事者免許証の番号を交付申請書に記載した場合は、氏名及び生年月日を証明する書類は不要です。

長形4号封筒に切手(注)を貼付し、受取を希望する宛先を必ずお書きください(申請者本人を名宛人としてください。)。

(注) 簡易書留、特定記録郵便、普通郵便のいずれかとなります。亡失を防ぐため、簡易書留又は特定記録郵便を利用されることを推奨します。この場合、返信用封筒に「簡易書留」又は「特定記録郵便」と明記してください。

なお、普通郵便で返信した場合、未着となって資格者証が亡失してしまうと再交付申請していただくことがあります。

以上の書類等の準備が整いましたら、長形3号封筒に入れ、下記6の総合通信局等に提出してください。

申請書・添付書類・返信用封筒等は折り曲げて封入してください。(その際、写真が折れ曲がらないよう注意してください。)

また、お送りいただく封筒表面に以下の事項を赤字で記載してください。

申請書様式は、以下からダウンロードしてご利用ください。

| 交付申請 | 交付申請様式(word |

|---|---|

| 再交付申請 | 再交付申請様式(word |

| 交付申請 | 交付申請様式(word |

|---|---|

| 再交付申請 | 再交付申請様式(word |

試験合格の場合、試験の受験地に対応した総合通信局等へ申請いただくようお願いいたします。また、養成課程修了の場合、養成課程認定施設の所在地に対応した総合通信局等へ申請いただくようお願いいたします。申請書の記入要領については、総合通信局等のホームページにも掲載しておりますので、そちらもご参照ください。

総務省は、情報通信審議会の一部答申![]() 等を踏まえ、令和2年9月7日に電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号。以下「改正省令」という。)を公布し、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則等について、所要の改正を行いました。

等を踏まえ、令和2年9月7日に電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号。以下「改正省令」という。)を公布し、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則等について、所要の改正を行いました。

今般、総務省は、同答申で「有資格者に求められる知識・能力を整理した「電気通信主任技術者スキル標準」(平成22年10月・総務省)についてもその内容を適切に見直す」、「有資格者に求められる知識・能力を整理したスキル標準について、既存ガイドライン類(「工事担任者スキルアップガイドライン」や試験問題作成要領)との関係性を踏まえて検討する」とされたことなどを踏まえ、平成22年10月に公表した「電気通信主任技術者スキル標準」![]() を改正省令の規定に沿った第2版へ改定するとともに、新たに工事担任者向けのものとして「工事担任者スキル標準(第1版)」を策定しました。

を改正省令の規定に沿った第2版へ改定するとともに、新たに工事担任者向けのものとして「工事担任者スキル標準(第1版)」を策定しました。