3 デジタルインフラ整備の推進

(1) 5Gの普及・展開

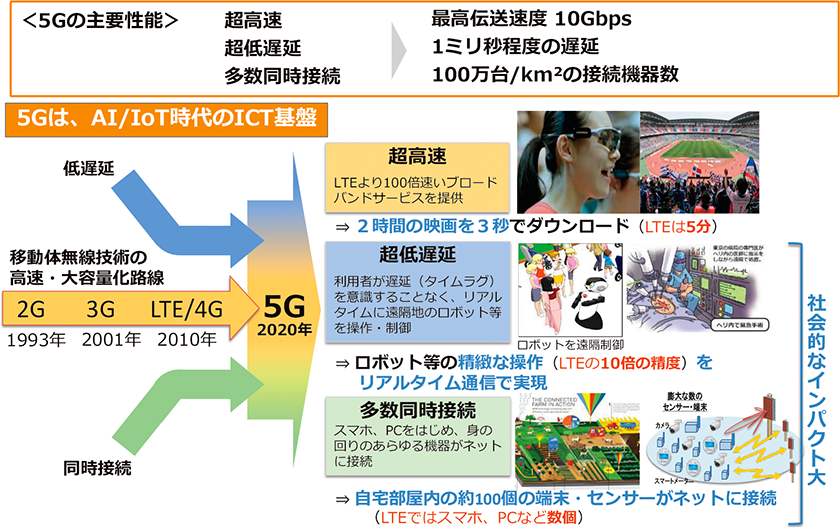

ア 5Gの特長等

5Gでは、4Gを発展させた「超高速」だけでなく、遠隔地でもロボットなどの操作をスムーズに行うことができる「超低遅延」、多数の機器が同時にネットワークにつながる「多数同時接続」などの特長を持つ通信が可能となる(図表Ⅱ-2-3-2)。そのため、5Gは、あらゆる「モノ」がインターネットにつながるIoT社会を実現する上で不可欠なインフラとして大きな期待が寄せられている。実際に、トラクターの自動運転、AIを利用した画像解析による製品の検査、建設機械の遠隔制御など、様々な地域・分野において、5Gを活用した具体的な取組が進められているところである。

総務省では、5Gは経済や社会の世界共通基盤になるとの認識の下で、国際電気通信連合(ITU)の5Gの国際標準化活動に積極的に貢献している。

イ 「デジタルインフラ整備計画2030」に基づく5G等の整備

5Gをはじめとするモバイルネットワークは、国民生活や経済活動に深く浸透しており、その一層の充実を図ることは、社会全体のデジタル化を推進し、急速な人口減少・高齢化の中で社会機能を維持・発展させていくために必要不可欠である。

我が国においては、2019年4月に初めての5G用周波数の割当てを行って以降、累次にわたり5G普及を促進するための制度整備や周波数割当て等を実施するとともに、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」において、5G人口カバー率を2023年度末に全国で95%とすること等の目標を掲げ、整備を進めてきた。その結果、2023年度末時点で、5G人口カバー率は全国で98.1%となる等、5Gインフラの着実な整備が進んでいる。

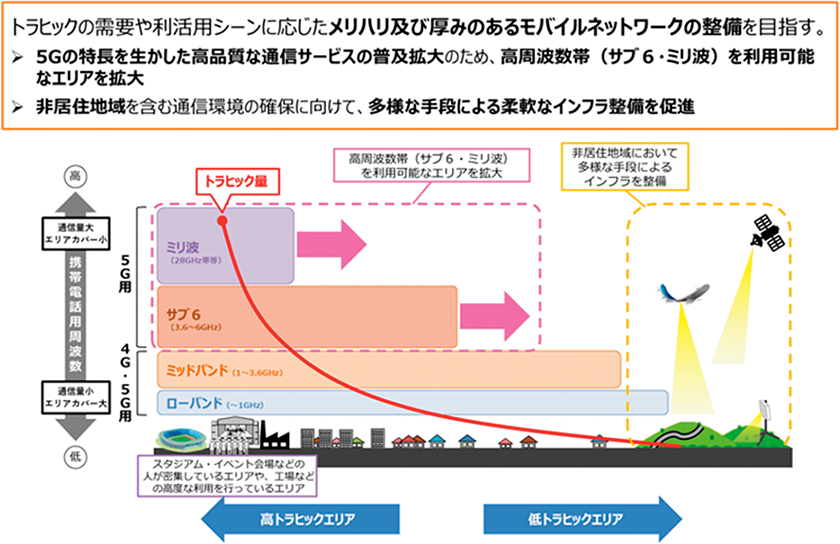

他方、AIの普及等により、モバイル通信量の更なる増加が見込まれる中、通信需要や利活用シーンに応じたメリハリ及び厚みのある5Gインフラの整備や5Gの特長を活かした高度な通信サービスの実現に加え、地域の安全・安心の確保や地域活性化の観点から、人口カバー率の対象外となっている非居住地域を含めた「どこでもつながる」通信環境の確保が課題となっている。

こうした背景を踏まえ、総務省は、前出のデジタルインフラ整備計画2030に基づき、高速・大容量通信を可能とする高周波数帯(サブ61・ミリ波2)の活用や、多数同時接続や低遅延を活かした通信サービスが可能となる5G SA(Stand Alone)といった新技術等の普及を推進し、道路等の非居住地域であっても通信環境の確保が求められる地域については、多様な手段によるインフラ整備が進んでいる姿を目指すこととしている。

また、この計画を達成するための具体的な施策として、新たな5G用周波数の割当て、条件不利地域での5G基地局整備に対する「携帯電話等エリア整備事業」の補助金による支援、税制措置による後押し、インフラシェアリング推進などに取り組んできている。

さらに、地域のニーズに応じたワイヤレス・IoTソリューションを住民がその利便性を実感できる形で社会に実装させていくため、ローカル5Gをはじめとする様々なワイヤレスシステムを柔軟に組み合わせた地域のデジタル基盤の整備と、そのデジタル基盤を活用する先進的なソリューションの実用化を一体的に推進することとしている。

ウ 5Gインフラの新たな整備目標の設定

今後の5Gの普及期に向け、5Gならではの携帯電話サービスを利用者に提供するためには、5Gインフラの更なる充実が必要である。

このような背景から、総務省は、2024年8月に策定したWX推進戦略アクションプランにおいて、高速大容量通信といった5Gの特長を活かすことができるサブ63やミリ波4などの高い周波数帯や、多数同時接続や超低遅延を実現するSA(Stand Alone)といった新技術について、新たな整備目標を設定した(図表Ⅱ-2-3-3)。

1 携帯電話用に割り当てられた3.6GHz超6GHz以下の帯域をいう。

2 携帯電話用に割り当てられた6GHz超の帯域をいう。

3 携帯電話用に割り当てられた3.6GHz超6GHz以下の帯域をいう。

4 携帯電話用に割り当てられた6GHz超の帯域をいう。