(3) 日本のAI開発・事業展開の動向

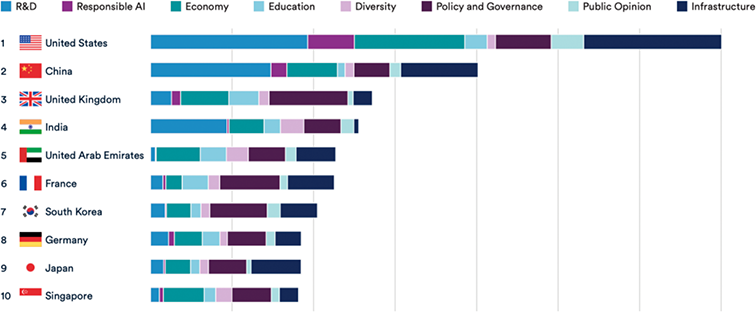

AIに関する各種評価レポート等をみると、日本は、AIの研究開発力や活用に関して、世界的にリードする国と比べ、高く評価されているとは言えない。例えば、2024年11月にスタンフォード大学のHAI(Human-Centered Artificial Intelligence)が発表した、2023年のAI活力ランキングによれば、日本は総合9位に位置付けられており、米国、中国、英国といった国から水をあけられている(図表Ⅰ-1-2-4)。また、AIに関する論文数などを基にAI研究力を順位付けしているAIRankingsでは、ここ数年の上位国は米国、中国、英国、ドイツの順となっており、日本は11〜12位で推移している。しかし、日本の企業・組織においても、AI開発に向けて様々な動きを見せている。

【関連データ】国別AIランキングの推移

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00032![]() (データ集)

(データ集)

ア LLMの研究開発動向

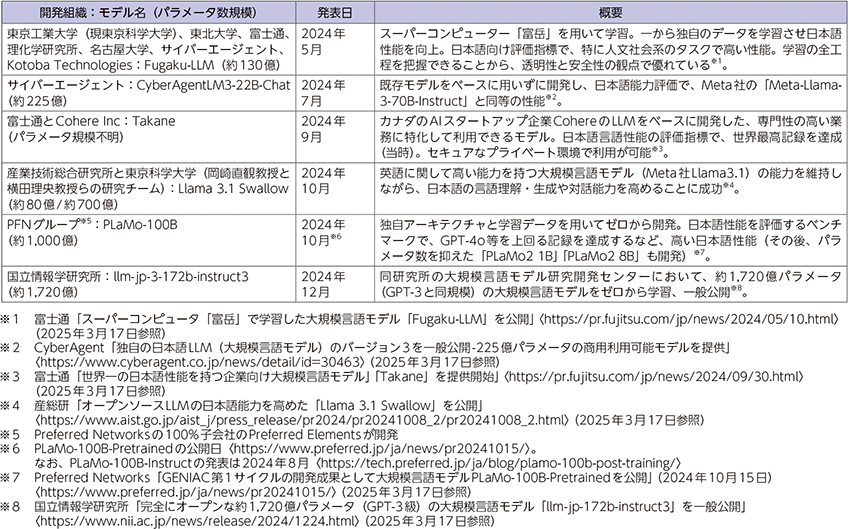

海外のビッグテック企業やAIスタートアップ企業等がグローバルレベルのLLM開発をリードする中、日本の組織においても、LLMの開発が進められている。世界の最先端モデルと比較すると、日本のモデルは比較的小規模なモデルが多い傾向があると考えられる。また、近年では、比較的小規模でありながら高性能なモデルの開発も進んでいる(図表Ⅰ-1-2-5)。

こうした日本発のLLM開発を、国の施策も後押ししている。

例えば、経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)により立ち上げられた「GENIAC」プロジェクトでは、基盤モデルの開発に必要な計算資源の提供支援等が行われており、第1期(計算資源の提供支援の開発期間:2024年2〜8月)では、計10件の開発テーマで基盤モデルの開発に取り組んだ。2024年10月より第2期が始まっており、計20件の開発テーマで基盤モデルの開発が行われている。

また、総務省は、AI開発力強化のため、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)において、LLM開発に必要となる大量・高品質な日本語を中心とする学習用データを整備・拡充し、日本のLLM開発者に提供する取組を行っている15。

さらに、文部科学省では、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所(NII)において、生成AIの透明性・信頼性の確保に資する研究開発を実施するとともに、同研究所を中心とした産学のAI研究者・エンジニア等が結集した勉強会(LLM-jp)を通じて、そこで得られた知見や経験を共有し、国内の生成AIに関する研究力・開発力醸成に貢献する取組を行っている。

イ AIロボティクスの研究開発・社会実装の動向

特に人型ロボットの研究開発・社会実装においては米国と中国等が先行している状況であるが、日本でも、AIロボット分野(AIとロボットの連携を含む。)に関して、産学で研究開発が進められており、社会実装に向けた取組も進められている。ここではいくつかの事例を示す。

(ア)一般社団法人AIロボット協会によるロボット基盤モデルの開発16

2024年12月、AIとロボットの融合によるロボットデータエコシステム構築を目指し、一般社団法人AIロボット協会(AIRoA)が設立された。AI技術の進化に伴い、ロボット分野においても大規模なデータの統合と効率的な学習が可能な基盤モデルの必要性が高まっている中、現在の市場においては大規模データを共有・活用できる枠組が十分に整備されておらず、各企業や研究機関が個別にデータを扱うことで開発効率が上がりにくい状況が続いているとの指摘がある。AIRoAでは、産業の垣根を超えたオープンかつ大規模なデータ収集と基盤モデルの開発・公開を推進し、高度な汎用ロボットの実現に向け、スケール可能なロボットデータエコシステム構築を目指している。

(イ)案内ロボット「ugo」とNTTが開発する生成AI等を用いた社会実験

自律走行で移動可能な業務ロボットを提供するugo社の案内ロボットと、NTTが開発するLLM「tsuzumi」など複数の生成AIを用いた社会実験として、大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)、NTT西日本グループ、NTTコミュニケーションズ17、ugo社は、2025年国際博覧会(大阪・関西万博)を訪れる国内外からの観光客の増加を予想し、多言語による質問へ迅速に対応する能力の強化を模索するため、案内ロボット「ugo」とNTTが開発するLLM「tsuzumi」など複数の生成AIを用いた社会実験を、2025年1月から実施した(図表Ⅰ-1-2-6)。

ウ AIエージェントの開発・事業展開動向

AIエージェントに関しても、日本企業が動きを見せている。

例えば、2025年2月、ソフトバンクグループとOpenAIは、企業向けの最先端AI「クリスタル・インテリジェンス(Cristal intelligence)」の開発・販売に関するパートナーシップを発表し、日本の主要企業に対して、AIエージェント機能を持つ「クリスタル・インテリジェンス」を独占的に販売していくとしている19。AIエージェントはソフトバンクグループが米OpenAIと共同開発するとし、そのAIデータセンターを国内で運用する予定としている2021。

また、富士通はAIが難易度の高い業務を自律的かつ人と協調して推進できるAIサービス「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を開発し、グローバルに提供を開始している22。

14 Stanford University「Global AI Vibrancy Tool」〈https://hai.stanford.edu/ai-index/global-vibrancy-tool![]() 〉(2025年3月14日参照)

〉(2025年3月14日参照)

15 NICTでは構築している学習用言語データを活用し、最大3,110億パラメータのLLMを試作。

16 日経クロステック「トヨタなど大手が参加、日本発「ロボット基盤モデル」構築始動」(2025年3月12日)〈https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03118/00001/![]() 〉(2025年3月21日参照)

〉(2025年3月21日参照)

17 2025年7月1日付で「NTTドコモビジネス株式会社」に社名変更予定

18 大阪市高速電気軌道、NTT西日本グループ、NTTコミュニケーションズ、ugo「Osaka Metro御堂筋線梅田駅で多言語対応の案内ロボット「ugo」と生成AI「tsuzumi」等を使用した社会実験を行います」

〈https://www.ntt-west.co.jp/news/2501/250108a.html![]() 〉

〉

19 ソフトバンクニュース「OpenAIとソフトバンクグループが提携。企業向け最先端AI「クリスタル・インテリジェンス」を世界に先駆け日本で提供へ」(2025年2月5日)〈https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20250204_02![]() 〉(2025年3月26日参照)

〉(2025年3月26日参照)

20 日本経済新聞「ソフトバンク、シャープ堺工場で自律AI OpenAIと運用」(2025年3月14日)〈https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC12A7X0S5A310C2000000/![]() 〉(2025年3月10日参照)

〉(2025年3月10日参照)

21 OpenAIは、米国内でOpenAIのための新たなAIインフラを構築するため、2025年から4年間で5,000億ドル(約78兆円)を投資することを計画する「Stargate Project」を発表しており、その初期出資者にはソフトバンクが含まれる(OpenAI「Announcing the Stargate Project」〈https://openai.com/ja-JP/index/announcing-the-stargate-project/![]() 〉(2025年3月15日参照))。

〉(2025年3月15日参照))。

22 富士通「AIが人と協調して自律的に高度な業務を推進する「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を提供開始」(2024年10月23日)〈https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP680645_T21C24A0000000/?msockid=32429ef1e23f674838988bb8e35b6633![]() 〉(2025年3月10日参照)

〉(2025年3月10日参照)