1 主な課題の概要

我が国の社会課題解決に向けたデジタル技術の活用や社会基盤としてのデジタル領域の拡大等に伴う、通信・計算資源・電力等の需要の増加や災害リスクに対応した、デジタル社会を支えるデジタル基盤の整備の必要性が増している。

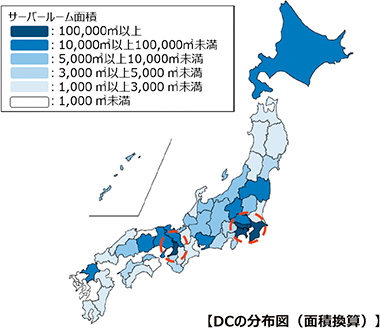

例えば、データセンターは、今日のデジタル社会を支える重要なデジタル基盤の一つとなっており、国内へのデータセンターの確保は重要な課題となっているが、国内データセンターの立地及び新規投資は関東・関西圏に集中しており、2023年時点で日本全国のデータセンターのおよそ90%(面積換算)が関東・関西に立地している。一方で、広域の災害対策の観点で、バックアップとなるデータベースの物理的な距離を確保することは重要である(図表Ⅰ-2-1-1)。

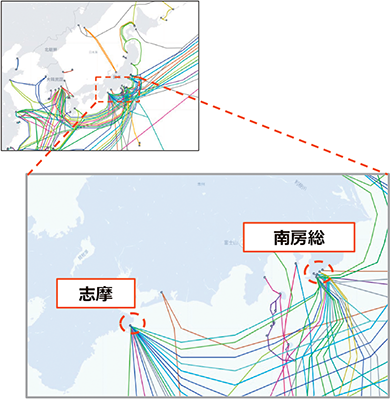

さらに、海底ケーブルは大量の国際通信トラヒックを流通させるための重要なデジタルインフラであるが、海底ケーブル陸揚局も、千葉県の房総半島や三重県の志摩半島など数か所に集中しており、データセンター同様に地方分散、多ルート化の必要性が指摘されている (図表Ⅰ-2-1-2)。

また、様々な分野でのAI活用の進展や、今後のサービス高度化のため、大量のデータ処理を行うための計算能力が必要とされている。生成AIの開発・利活用に必要なインフラ需要は、世界的に大幅に拡大している2。様々な産業における競争力の維持・強化のためには、更なる計算能力確保が不可欠とされており、我が国における計算資源確保は重要な課題の一つである。

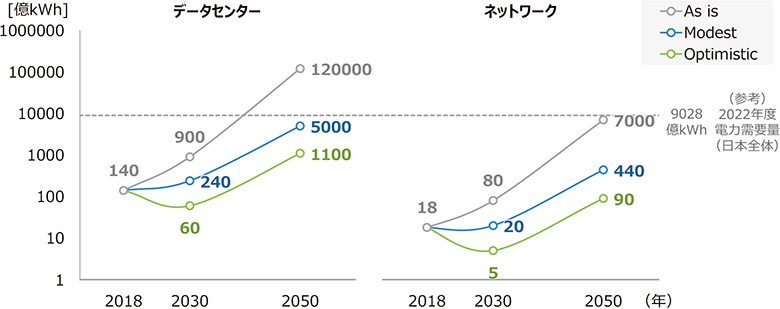

加えて、生成AIや通信トラヒック利用拡大に伴う新たな課題として、ネットワークやデータセンターなど、ICTセクターにおける消費電力量の増大への懸念が高まっている。例えば、科学技術振興機構(JST)は、エネルギー効率の改善状況に応じたデータセンター・ネットワークの消費電力量の見通しを示しており、現時点の技術のまま、全く省エネ対策が進まなかった場合、消費電力量は、今後、大きく増加すると予想されている(図表Ⅰ-2-1-3)。

ほか、第1章でみたように、今日の多くのデジタル市場において、海外事業者が大きなシェアを占めている。すべてのデジタルサービス・インフラ等において、我が国に事業基盤を有する事業者からサービス等の提供を受けることは現実的ではないが、今日の世界情勢の不安定性等や我が国の国家安全保障、経済安全保障に鑑みれば、信頼のできる内外事業者との連携等による安定的・セキュアなサプライチェーン網の確保とともに、特に重要なデジタルサービス・インフラ等においては、我が国の自律性の確保・向上が一層重要となってきている。

2 例えば、経済産業省「第1回 産業構造審議会 商務流通情報分科会 次世代半導体等小委員会」(2024年12月25日)資料(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/next_generation_semiconductor/pdf/001_03_00.pdf![]() )によれば、AIインフラの需要見通しとして、2030年には日本国内かつ単年で、サーバ・ストレージだけでも約1兆円、2023年に比べ約3倍となる見通しとされている。

)によれば、AIインフラの需要見通しとして、2030年には日本国内かつ単年で、サーバ・ストレージだけでも約1兆円、2023年に比べ約3倍となる見通しとされている。

3 https://www.soumu.go.jp/main_content/000998578.pdf![]()

4 https://www.soumu.go.jp/main_content/000998578.pdf![]()

5 資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第56回会合)(2024年6月6日)資料1「電力需要について」(事務局提出資料)〈https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/056/056_005.pdf![]() 〉(2025年9月3日参照)

〉(2025年9月3日参照)