(2) 我が国のデジタル・ガバメントの推進状況

ア 国際指標

我が国の公的分野のデジタル化に関する世界での位置付けについて、国際指標に基づいて概観する。

(ア)国連経済社会局(UNDESA)「世界電子政府ランキング」

国連経済社会局(UNDESA)による電子政府調査は、国連加盟国におけるICTを通じた公共政策の透明性やアカウンタビリティを向上させ、公共政策における市民参画を促す目的で実施され、2003年から始まり、2008年以降は2年に1回の間隔で行われている。この調査では、オンラインサービス指標(Online Service Index)、人的資本指標(Human Capital Index)、通信インフラ指標(Telecommunications Infrastructure Index)の3つの指標を基に平均してEGDI(電子政府発展度指標)を出して順位を決めている。

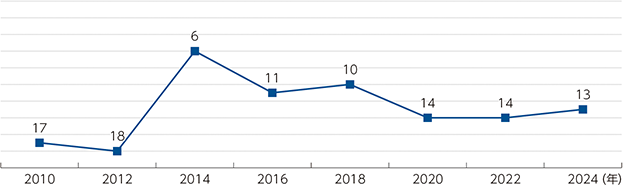

2024年の世界電子政府ランキングでは、前回調査(2022年)に引き続きデンマークが1位であり、2位がエストニア、3位がシンガポール、4位が韓国、5位がアイスランドと続く。日本の順位は13位であり、前回調査(2022年)から1ランク向上し、スコアも前回調査より上昇した(図表Ⅱ-1-11-27)。

個別指標のスコアをみると日本は、Online Service Index(0.9094→0.9427)、Human Capital Index(0.8765→0.9117)、Telecommunications Infrastructure Index(0.9147→0.9509)のすべての指標においてスコアの向上がみられる。

(イ)早稲田大学「世界デジタル政府ランキング」

早稲田大学電子政府・自治体研究所は、世界のICT先進国66か国を対象に、各国のデジタル政府推進について進捗度を主要10指標(35サブ指標)で多角的に評価する「世界デジタル政府ランキング」を、2005年から毎年公表している。上位から1位:シンガポール、2位:英国、3位:デンマーク、4位:米国、5位:韓国となった。3年連続で1位を保持していたデンマークは3位にランクダウンし、シンガポールが7年ぶりの1位となった。日本は、昨年調査において調査開始から初めてトップ10圏外の11位となったが、今年も11位のままであった。日本の少子・高齢・人口減少社会を見据え、デジタル活用による官民連携やイノベーションの推進による行財政のコスト削減や効率化、積極的且つ最適なデジタル投資が、今やるべきこととして指摘されている。

【関連データ】早稲田大学「世界デジタル政府ランキング」における日本の順位推移

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00347![]() (データ集)

(データ集)

イ データ連携及び認証基盤の整備状況

(ア)マイナンバーカード

マイナンバーカードの人口に対する保有枚数(交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いた数値)は、2025年2月末時点で78.0%である。また、マイナンバーカードの健康保険証としての登録は、2025年1月末時点で、累計約8,153万枚、マイナンバーカード保有枚数に対する登録率は84.1%である。公金受取口座の登録については、2025年1月末時点で、累計登録数が約6,346万件、マイナンバーカード保有枚数に対する登録率は65.5%である。

【関連データ】マイナンバーカード普及状況の推移

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00348![]() (データ集)

(データ集)

【関連データ】マイナンバーカードの健康保険証としての登録状況推移

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00349![]() (データ集)

(データ集)

【関連データ】マイナンバーカードの公金受取口座の登録状況推移

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00350![]() (データ集)

(データ集)

ウ 地方自治体におけるデジタル化の取組状況

(ア)手続オンライン化の現状

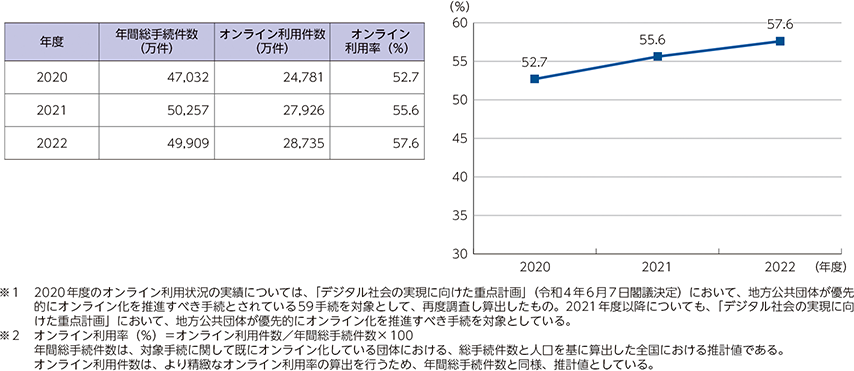

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続とされている手続の、オンライン利用実績は以下のとおりである(図表Ⅱ-1-11-28)。

(イ)AI・RPAの利用推進

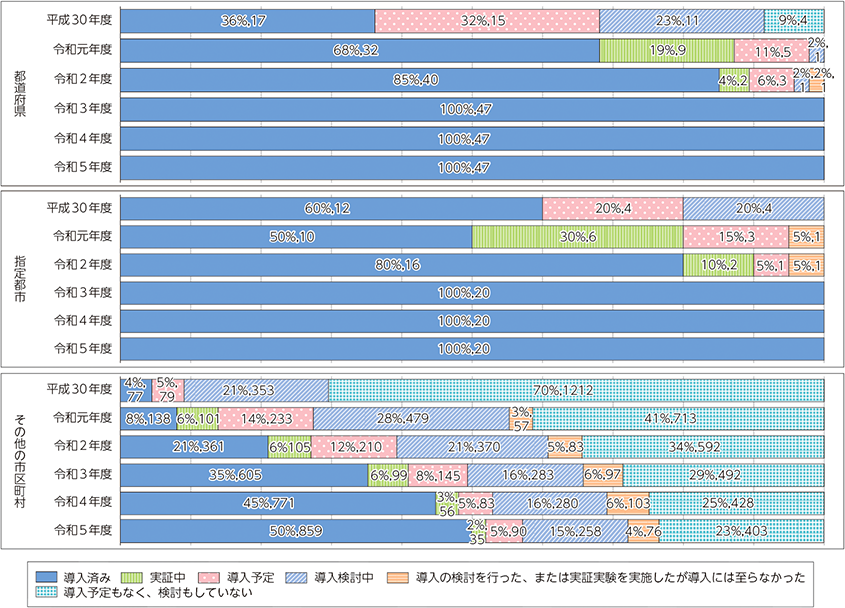

AIの導入済み団体数は、2021年度時点で、都道府県・指定都市で100%となった。その他の市区町村は、2023年度時点で50%となり、実証中、導入予定、導入検討中を含めると約72%がAIの導入に向けて取り組んでいる(図表Ⅱ-1-11-29)。機能別にみると、音声認識、文字認識及びチャットボットによる応答の3機能は、都道府県・指定都市・その他の市区町村のいずれにおいても突出して導入が進んでいる。その他の機能についても、件数は少ないもののおおむね増加傾向にある。

【関連データ】地方自治体におけるAI導入状況(AIの機能別導入状況)

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00353![]() (データ集)

(データ集)

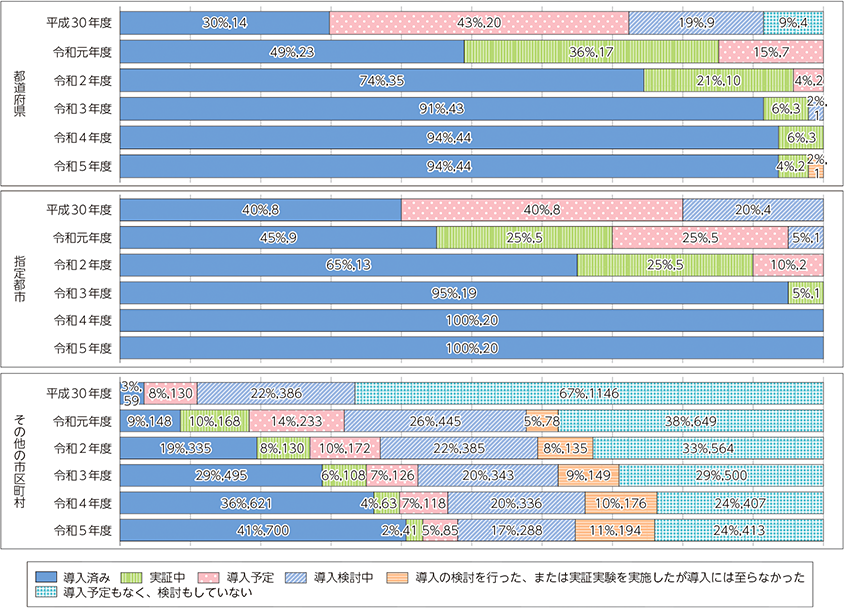

また、RPA導入済み団体数は、2023年度時点で、都道府県で94%、指定都市で100%となっている。その他の市区町村は41%となり、実証中、導入予定、導入検討中を含めると約65%がRPAの導入に向けて取り組んでいる(図表Ⅱ-1-11-30)。分野別にみると、最も導入件数が多いのが「財政・会計・財務」であり、次いで「児童福祉・子育て」、「健康・医療」、「組織・職員(行政改革を含む)」が続く。

【関連データ】地方自治体におけるRPA導入状況(RPAの分野別導入状況)

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00355![]() (データ集)

(データ集)

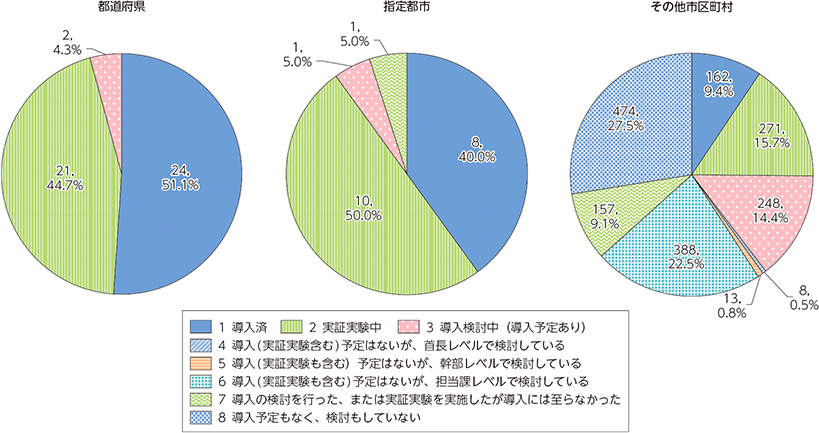

2023年末時点で、生成AIを導入済みの団体は、都道府県で51.1%、指定都市で40.0%、その他の市区町村で9.4%であった(図表Ⅱ-1-11-31)。

【関連データ】地方自治体における生成AI導入事例(実証実験も含む)(2023年12月31日現在)

URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html#f00357![]() (データ集)

(データ集)

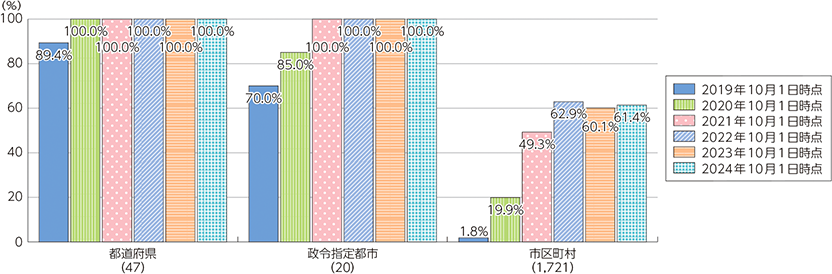

(ウ)職員のテレワークの実施状況

2024年10月時点で、都道府県及び政令指定都市では全団体で導入済み、市区町村では、2023年10月時点では60.1%であったところ、2024年10月時点では、61.4%となっている(図表Ⅱ-1-11-32)。

テレワーク導入済団体が実感している意義やメリットとして、職員のワークライフバランスの向上、柔軟・多様な働き方の実現、時間の有効活用、感染症対策などが挙げられている一方、テレワーク未導入団体において、テレワークの導入に至っていない理由については、多くの職員がテレワークになじまない窓口業務や現場業務に従事している、テレワーク導入のためにコストがかかる、職員の労務管理が難しいなどが挙げられている。

13 https://www.soumu.go.jp/denshijiti/060213_02.html![]()

14 https://www.soumu.go.jp/main_content/000934146.pdf![]()

15 https://www.soumu.go.jp/main_content/000934146.pdf![]()

16 https://www.soumu.go.jp/main_content/000956953.pdf![]()

17 総務省「地方公共団体におけるテレワーク取組状況」(令和元年10月1日時点、令和2年10月1日時点、令和3年10月1日時点、令和4年10月1日時点、令和5年10月1日時点、令和6年10月1日時点)(https://www.soumu.go.jp/main_content/001005074.pdf![]() )

)